Реферат по русскому языку на тему “Жаргон и его роль в обществе!

РЕФЕРАТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

НА ТЕМУ:

«Жаргон и его роль в обществе»

Карталы 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………..3

Определение жаргона, его разновидности и особенности…………3

Школьный жаргон как компонент молодёжного жаргона………….6

Заключение……………………………………………………………10

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………….11

ВВЕДЕНИЕ

Жаргон

– своего рода язык в языке. Жаргон – социальная разновидность речи в

относительно открытых группах людей, объединённых общностью интересных занятий,

привычек, возраста. Существуют различные группы жаргона: социальный жаргон,

профессиональный, молодёжный (сленг), воровской (арго) и интержаргон.

Жаргон – социальная разновидность речи в

относительно открытых группах людей, объединённых общностью интересных занятий,

привычек, возраста. Существуют различные группы жаргона: социальный жаргон,

профессиональный, молодёжный (сленг), воровской (арго) и интержаргон.

Социальный жаргон | Разновидность речи, которая используется людьми определённой социальной группы. По наблюдениям Л.П.Крысина, жаргонизация- свойство речи «представителей технической интеллигенции молодого и среднего возраста в ситуациях фамильярного или эмоционального речевого общения: в разговорах с друзьями, с сослуживцами в неофициальной обстановке, предъявлениях претензии, обиды» |

Профессиональный жаргон | Это речь, свойственная людям определённой профессии: мыльница-фотоаппарат, шапка-заголовок статьи |

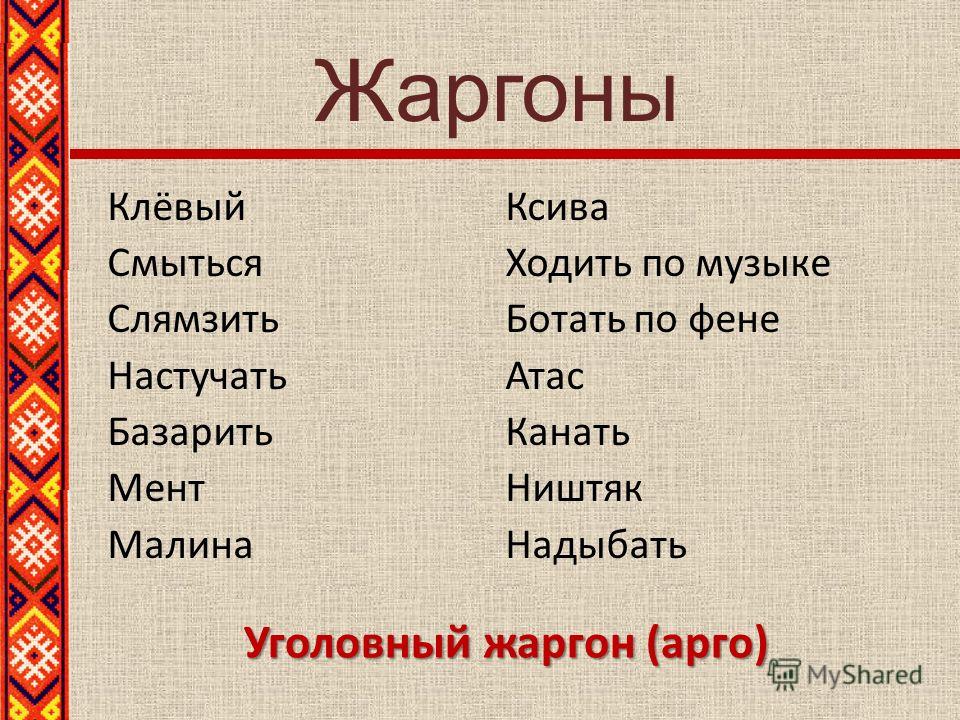

Воровской жаргон (арго –от французского arqot) | Специализированные

, общеуголовные и тюремные языки, возникшие из потребности сохранить

профессиональную тайну или бытовую речь от окружающих. |

Интержаргон | Слова, принадлежащие одновременно нескольким разновидностям жаргонной речи: тусовка- сейчас, может быть, светская, научная, молодёжная, театральная, а раньше, предположительно, она возникла в среде людей, играющих в карты. |

Молодёжный жаргон

Жаргон школьников является компонентом молодёжного жаргона | Молодёжный жаргон часто называют сленгом (от английского – slanq) Сленг-своеобразное жаргонизированное просторечие молодого поколения, Речь, характёрная для молодежи: пара-занятие, шнурки-родители. |

Жаргон существовал

ещё в стародавние времена, когда собственно литературная речь только начинала формироваться. Это были и словечки-междусобойчики, понимаемые только в определённых кругах

(жаргон кузнецов, например), и меткие выражения, живущие ныне в виде поговорок

и пословиц. Интересные примеры можно отыскать в «Житие протопопа Аввакума» Язык

этого произведения вообще можно считать уникальным примером живого разговорного

языка Древней Руси.

Это были и словечки-междусобойчики, понимаемые только в определённых кругах

(жаргон кузнецов, например), и меткие выражения, живущие ныне в виде поговорок

и пословиц. Интересные примеры можно отыскать в «Житие протопопа Аввакума» Язык

этого произведения вообще можно считать уникальным примером живого разговорного

языка Древней Руси.

В дореволюционной России были бродячие торговцы разными мелочами – коробейники или офени. Офени составляли профессионально и социально обособленную группу. Случалось, что на коробейников нападали, отбирали у них товар и деньги, коробейники вынуждены были скрывать свои намерения и действия от посторонних, доверяясь лишь друг другу и поддерживая тесные отношения между собой. Помогал им в этом специальный язык- арго, понятный только им. Дом офени называли рым, молоко- мелех, деньги- Сары, товар – шивар и т.п. Вот пример разговора офеней на своём тайном языке, приводимый в «Энциклопедическом словаре юного филолога»:

– Мас скудается

– устрекою Шуры не прикосали бы и не отхьютили шивару.

-Поёрчим массы бендюхом, а не меркутью и шивару пулим лассо, а возомки забазлаем щавами; не скудайся!

А означает это:

–Я боюсь – как бы нас дорогою не побили воры и не отняли товар.

-Так мы поедем днём, а не ночью, и товару купим немного, и возы перевяжем верёвками; не бойся!

Легко можно заметить, что корни слов «засекречены», а грамматика обычная, русская.

В России в 19 веке был ещё бурсацкий жаргон, его употребляли учащиеся особой школы – бурсы, которая отличалась жёсткой дисциплиной и аскетическим бытом. Бурсаки часто бывали голодными и подкреплялись тем, что удавалось достать незаконным путём. Слово «украли» на бурсацком жаргоне звучало так: «сбондили, сляпсили».

По мере изменений , происходящих в

языке, изменялся и жаргон. Работы по анализу «просторечья» проводились, как мы

видим, ещё в 19 веке. Впервые попытка описать и классифицировать жаргонную

лексику была представлена в словаре Микуцкого. Знаменитый словарь Даля даёт

ещё больше данных на эту тему.

Сейчас , наверное, и невозможно перечислить все существующие виды жаргона, начиная от групп, традиционно находящихся «вне общества»(воровской жаргон, жаргон наркоманов, уголовников) и заканчивая «сливками общества»-жаргон музыкантов, писателей , политиков. Собственно же предмет нашего исследования – молодёжный жаргон-находится где-то посередине, прежде всего потому, что активно пополняется изо всех этих источников.

Школьный жаргон как компонент молодёжного жаргона.

История молодёжного жаргона

насчитывает далеко не десятки лет, а тысячелетия. Изучение древнерусских

памятников заставляет придти к выводу, что в те далёкие времена, когда

русский язык только зарождался, уже существовал жаргон. Даже в те далёкие

времена, главным производителем и поставщиком была молодёжь. Во все времена

молодым важно было иметь свой язык, непонятный для непосвящённых. Язык служил

идентификатором – свой или чужой? Можно доверить или следует поостеречься?

Даже в те далёкие

времена, главным производителем и поставщиком была молодёжь. Во все времена

молодым важно было иметь свой язык, непонятный для непосвящённых. Язык служил

идентификатором – свой или чужой? Можно доверить или следует поостеречься?

Молодёжный

сленг (сленг – своеобразное жаргонизированное просторечие молодого поколения,

смесь арготизмов, жаргонизмов и иноязычных слов) является средством общения

большого количества людей, объединённых возрастом, да и то весьма условно.

Носителями сленга являются, как правило, люди 12-30 лет. Мы не можем не

согласиться с мнением некоторых исследователей, что сленг обслуживает лишь

незначительное число жизненных ситуаций. Сленг охватывает практически все

области жизни, описывает практически все ситуации, кроме скучных , поскольку

сленговое слово рождается как результат эмоционального отношения говорящего

к предмету разговора.  Молодому человеку важно не только

«что сказать», но и «как сказать», чтобы быть интересным рассказчиком.

Молодому человеку важно не только

«что сказать», но и «как сказать», чтобы быть интересным рассказчиком.

О природе молодёжного жаргона , который привлекает пристальное внимание исследователей, существуют различные мнения. Некоторые лингвисты отказывают жаргону в систематичности и целостности, представляя его как «особый словарь» некой социальной группы. М.Копыленко пишет: «Значительная часть носителей русского языка в возрасте от 14-15 до 24-25 лет употребляет в общении со сверстниками несколько сот специфических слов и сильно идиоматических словосочетаний, именуемых молодёжным жаргоном»

Молодёжный жаргон-это особая форма языка. Молодёжный жаргон основывается на игре со словом, на особом отношении к жизни, отвергающем всё, что скучно, стабильно. Он использует изобретательство, словотворчество, шутку, поддразнивание.

Носителями школьного жаргона являются представители молодого поколения-

соответственно , школьники.. Таким образом, школьный жаргон можно

квалифицировать как корпоративный молодёжный жаргон.

Существует взаимосвязь между ненормированной лексикой молодёжи и арготизмами криминогенной среды. Однако из арго в молодёжный сленг переходит гораздо больше слов, чем из жаргона в арго. Это можно объяснить, во-первых, относительной устойчивостью арго, базирующейся на традициях преступной среды, и, во-вторых, быстрой сменой лексики молодёжного жаргона, часто зависящей от влияния моды. Кроме того, большое влияние на сленг школьников оказывают жаргоны неформальных группировок и музыкантов. Происходит это в силу того, что жаргон музыкантов «является тем социальным диалектом, который оказывает влияние на все остальные молодёжные жаргоны. Молодёжь увлекается музыкой , песнями и нередко через песни воспринимает арготизмы. Тем более, что репертуар ряда групп («Лесоповал», «Магаданцы») частично строится на блатной тематике» Жаргон же неформальных объединений – это своеобразный протест против общепринятых норм. Эта позиция сближает их с позицией учащейся молодёжи.

В 20 веке были зафиксированы пять

заметных изменений молодёжного жаргона, три из которых были связаны с

арготизацией лексики и два –с появлением жаргонных слов английского

происхождения. В настоящее время в молодёжном жаргоне преобладает

арготическая лексика. По данным М.А.Грачёва, в современном общемолодёжном

жаргоне насчитывается около 620 арготизмов, в специализированных жаргонах

около 970

В настоящее время в молодёжном жаргоне преобладает

арготическая лексика. По данным М.А.Грачёва, в современном общемолодёжном

жаргоне насчитывается около 620 арготизмов, в специализированных жаргонах

около 970

Причина появления школьного жаргона – желание подростков проявить свою самостоятельность, показать принадлежность к какой-либо группе рока, фанатам спорта. Жаргон – очень прилипчивая манера речи.

Изучая молодёжный сленг, важно определить причины распространения жаргона. Как

показывают анализ литературных источников и наши наблюдения, сейчас так

называемый общий жаргон – заниженный стиль речи, размывающий и нормы языка, и

нормы речевого этикета, -становится не только в повседневном общении, но и

звучит в теле-и радиоэфире. Публикации же в средствах массовой информации,

предназначенные для молодёжи, характеризуются тем, что в них новации в

молодёжном языке появляются сразу по мере появления в речи и звучат в

первозданном виде. Зачем же авторы статей в молодёжных изданиях используют

сленг? Они в меру своего лингвистического чутья имитируют язык читателей, по

определению относящихся к младшему поколению, чтобы продемонстрировать то, что

издание адресуется тинэйджерам. А также присутствующая в современном обществе

актуальность культурных достижений западной цивилизации- вполне естественная

плата за шаг, сделанный ей навстречу.

А также присутствующая в современном обществе

актуальность культурных достижений западной цивилизации- вполне естественная

плата за шаг, сделанный ей навстречу.

Молодёжь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает его элементом поп-культуры, который в свою очередь делает его престижным и необходимым для самовыражения.

Многие из существующих терминов громоздки и неудобны в ежедневном использовании, Возникает мощная тенденция к сокращению упрощению слов.

В последнее время произошло такое повальное увлечение молодёжи компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником новых слов. Появились различные слова для тех или иных понятий, к ним относятся аркада, бродилка, босс ( в значении самый главный враг в игре), думер (человек, играющий в игру «DOOM»), квакать (играть в игру «Quake»)

С появлением Интернета у

человечества появились небывалые возможности для общения и самовыражения.

Всемирная паутина объединяет людей разных социальных и этнических групп,

возрастов, с разными вкусами и предпочтениями. Они ищут здесь совета, другие

пытаются заявить о себе, третьи просто убить время. И для всего этого им нужен

язык: простой и понятный каждому пользователю, отличающийся от нормального.

Пользователи Интернета в конце 20-21 века даже придумали свой новый язык,

который назвали «албанским»

Они ищут здесь совета, другие

пытаются заявить о себе, третьи просто убить время. И для всего этого им нужен

язык: простой и понятный каждому пользователю, отличающийся от нормального.

Пользователи Интернета в конце 20-21 века даже придумали свой новый язык,

который назвали «албанским»

Другой причиной употребления в молодёжной речи жаргонизмов является потребность молодых людей в самовыражении и встречном понимании.

Неформальное общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее благоприятных психологических усилий для общения, ожидание сочувствия и сопереживания, жажда искренности и единство во взглядах, потребность самоутвердиться.

Заключение

«Молодёжный язык подразумевает

использование жаргонных слов, бранных оборотов речи как своего рода междометий

или просто способов связи предложений, не выражающие отрицательных эмоций. Тем

не менее , грубая агрессивность подобной формы речи, даже лишённая

оскорбительной направленности, малопривлекательна и вряд ли сможет служить

свидетельством вкуса и красноречия. Скорее это проявление языковой

болезни-бездумности и отрицания норм, примитивизма и языкового атавизма,

присущего молодому поколению. Отвернуться от этого, сделать вид, что этого не

существует, можно, но называется это ханжеством По-видимому, в определённый

период роста молодёжи приходится переболеть этой болезнью, чтобы, преодолев её

первобытную стихию, осознать достоинство и силу русского языка»

Скорее это проявление языковой

болезни-бездумности и отрицания норм, примитивизма и языкового атавизма,

присущего молодому поколению. Отвернуться от этого, сделать вид, что этого не

существует, можно, но называется это ханжеством По-видимому, в определённый

период роста молодёжи приходится переболеть этой болезнью, чтобы, преодолев её

первобытную стихию, осознать достоинство и силу русского языка»

Таким образом, изучая причины распространения сленга современной молодёжи, мы пришли к выводу, что основными из них являются:

1. Современная поп-культура

2. Увлечение молодёжи европейской, особенно американской культурой

3. Повальное увлечение молодёжи компьютерными играми

4. Потребность молодёжи в самовыражении и встречном понимании

5. Низкий уровень воспитательного воздействия семьи на формирование культуры речи подростков

6. Бездумное

увлечение низкопробной кино-продукцией, СМИ.

СПИСО ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт.-М.Наука, 1988.

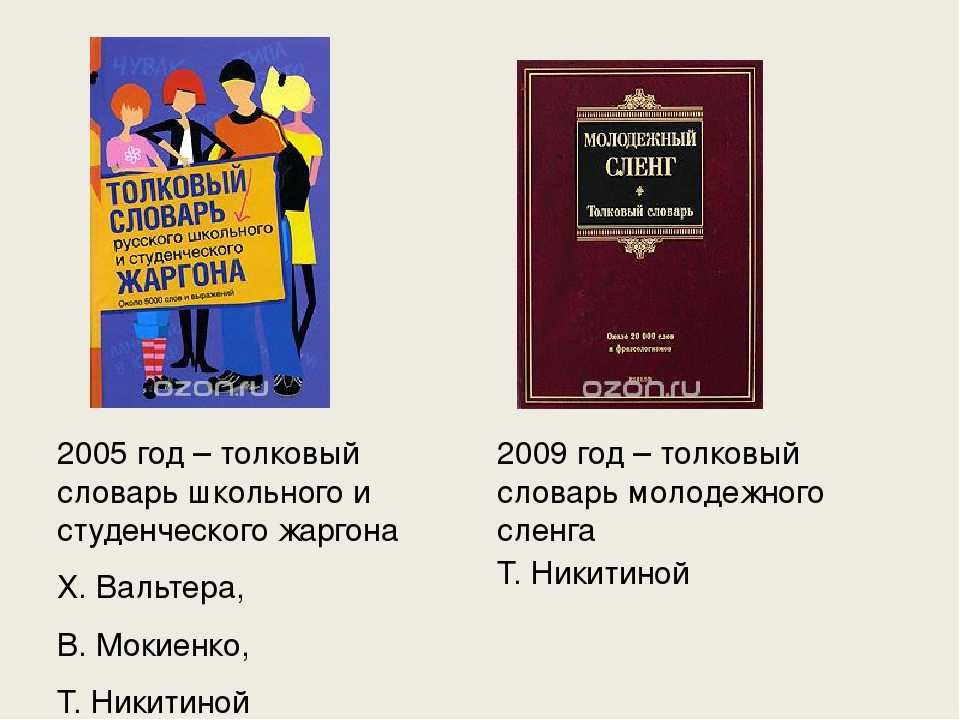

2. Береговская Э.М. Молодёжный сленг: формирование и функционирование.//Вопросы языкознания.-1996.-№3-стр.32-41

3. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке.-М.Просвещение.-1973

4. Энциклопедический словарь юного филолога.-М., 1982

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка.-М., Советская энциклопедия, 1964

6. Интернет. http://sammars. Narod. Ru/ statia/ zargon .html

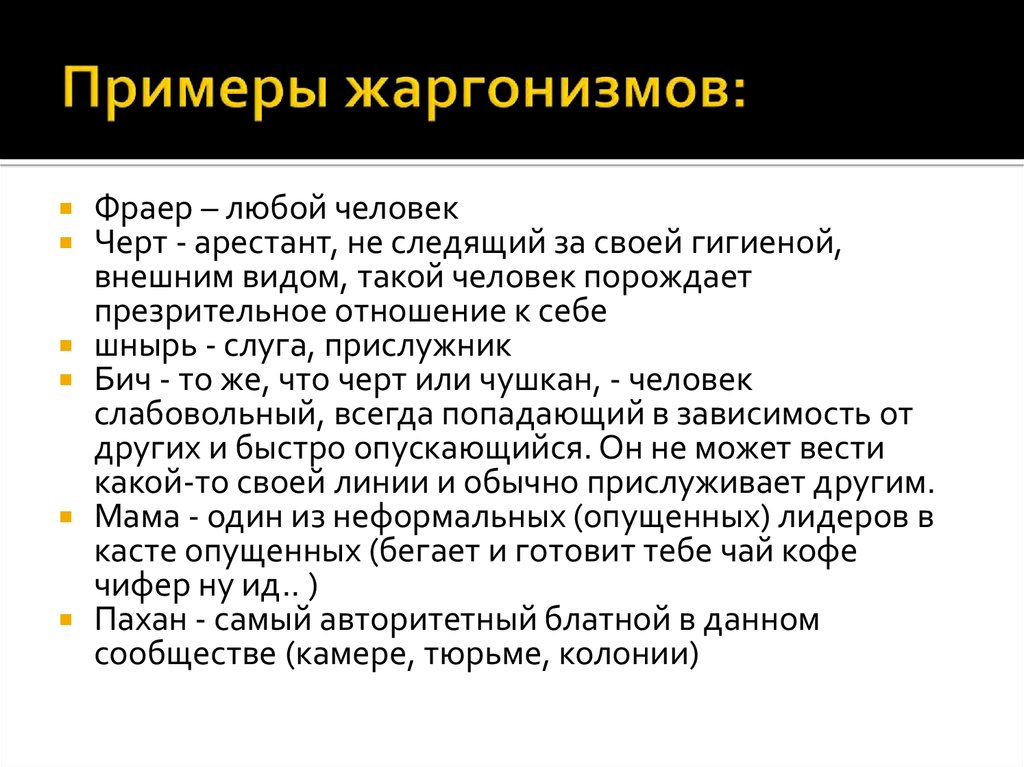

Уголовный жаргон

Существование «своего» языка (военного, спортивного, научного, торгового, медицинского и т.п.) является одной из социально-психологических закономерностей функционирования различных социальных и профессиональных групп и слоев населения. В уголовном мире тоже существует свой язык, проявляющийся в форме воровского (тюремного) жаргона («воровской речи», «блата», «блатной музыки», «фени»). Уголовный жаргон — не случайность, а закономерное явление, отражающее специфику субкультуры преступной среды, степень ее организованности и профессионализма. Уголовный жаргон — явление международное. Он родился и развивается вместе с преступностью. Имеется много исследований по истории возникновения, развития и функционирования уголовного жаргона, а также различных словарей и справочников.

Уголовный жаргон — не случайность, а закономерное явление, отражающее специфику субкультуры преступной среды, степень ее организованности и профессионализма. Уголовный жаргон — явление международное. Он родился и развивается вместе с преступностью. Имеется много исследований по истории возникновения, развития и функционирования уголовного жаргона, а также различных словарей и справочников.

Однако в социально-психологическом плане эта проблема еще достаточно не исследовалась. Уголовный жаргон — неизбежный атрибут криминальной субкультуры, но это не означает, что с ним не надо бороться. Чтобы успешно вести борьбу с уголовным жаргоном, необходимо изучить закономерности его развития.

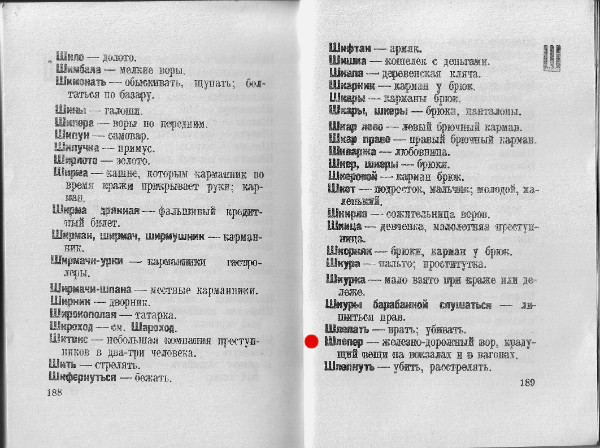

Существуют различные предположения о происхождении уголовного и, в частности, воровского языка. Наиболее известна гипотеза о том, что в основе воровского жаргона лежит язык офенский, ранее употреблявшийся офенями (их называли также ходебщиками, каньчужниками, коробейниками, прасолами) — мелкими торговцами, ходившими по деревням с иконами, лубочными изделиями и другими мелкими товарами.

Значит, не случайно в современном воровском языке встречаются многие слова, относящиеся к языку офеней. Да и сам воровской жаргон именуется «феней», а говорить на жаргоне — «по фене ботать». Однако следует иметь в виду, что в процессе развития воровского и уголовного жаргона он обогащался за счет других «искусственных» языков, которыми пользовались и пользуются различные замкнутые группы населения.

Полагают, что при возникновении уголовного жаргона в него вошло много слов из профессионального языка моряков, который в известной мере интернационален, а также из языков разных народов. Отмечается, например, сильное влияние на него восточных языков, а также еврейского и цыганского.

В. Челидзе прослеживает связь офенского языка с жаргоном музыкантов и актеров — лабужским диалектом. Например, хилять — гулять, идти (ср. офенский: похлил — пошел), клевый — хороший (совпадает с офенским), хилый — плохой (также совпадает), леха — мужик (ср. офенский: лох — мужик).

В воровской язык вошли и слова из языка нищих, также связанного с языком офеней в такой степени, что

«.

..благодаря обилию слов этот язык позволял вести разговоры не только на узкопрофессиональные темы. Собственно воровской язык, по- видимому, более профессионален, хотя, конечно, в его словаре есть слова для ведения и бытовых разговоров».

Судить о степени развитости воровского жаргона трудно, поскольку имеющиеся словари отражают лишь часть языка, которым пользуются уголовные элементы. Словари свидетельствуют лишь о том, в какой мере исследователи и сотрудники правоохранительных органов знают этот язык, а не о практическом его состоянии. Возможно, это «лишь отголоски того языка, которым пользуются высшие слои воровского мира и который недоступен исследователям».

На развитие воровского жаргона сильное влияние оказали заимствованные из русского языка вульгаризмы. Но сводить воровской язык к вульгаризмам, к ненормативной лексике нельзя. Пополняясь за счет других «естественных» и «искусственных» языков, он способствовал созданию языков различных преступных сообществ, не относящихся к ворам в законе. На развитии уголовного жаргона в настоящее время отразились, с одной стороны, профессионализация преступности, появление организованной и коррумпированной преступности, а с другой — ее вульгаризация. Пока эта проблема изучается слабо.

На развитии уголовного жаргона в настоящее время отразились, с одной стороны, профессионализация преступности, появление организованной и коррумпированной преступности, а с другой — ее вульгаризация. Пока эта проблема изучается слабо.

Функции уголовного жаргона. Уголовный жаргон имеет много общего в закономерностях и развитии с другими видами профессиональных языков. И в то же время отличается от них своим аморальным содержанием и криминальными функциями. Аморальность уголовного жаргона вытекает из аморальности самой преступной деятельности и преступного образа жизни. Важнейшая функция уголовного жаргона — зашифровка мыслей и тем самым обеспечение живучести преступного сообщества. Это достигается постоянным динамизмом уголовного жаргона (постоянными изменениями в нем, непрерывным обновлением его словаря). Кроме того, в уголовном жаргоне много синонимов. Например, для обозначения умения говорить на воровском жаргоне употребляются как синонимы слова и выражения: «по фене ботать», «курсать», «куликать по-свойски», «блатыкаться», «наблатоваться» и др. Для обозначения проститутки имеется около 180 терминов, стукача (доносчика) — свыше 125, грабить — около 80, красть (воровать) — 128 и т.п.

Для обозначения проститутки имеется около 180 терминов, стукача (доносчика) — свыше 125, грабить — около 80, красть (воровать) — 128 и т.п.

Владение уголовным жаргоном всегда использовалось несовершеннолетними и молодежью как средство самоутверждения в преступной среде, подчеркивания мнимого превосходства сообщества преступников над другими людьми. Он возник и из объективной необходимости распознавания «своих» и выделения их в особую «касту», противостоящую законопослушным гражданам2. В этом уголовный жаргон по своим функциям схож с татуировками.

Одной из важнейших функций уголовного жаргона является обнаружение с его помощью лиц, которые хотели бы проникнуть в криминальное сообщество. В. Челидзе называет этот процесс иерархической диагностикой. Поэтому в определенные моменты употребляется лишь часть всего словаря, что позволяет «изобличать» подосланных властями агентов, изучивших общие основы языка, но не знающих всех его тонкостей в данный момент. Те, кто лишь заимствуют воровские обычаи, выдавая себя за закоренелых «воров в законе», быстро проваливаются на таком языковом экзамене, т. к. не знают истинных информационных связей, действующих в преступном мире сегодня.

к. не знают истинных информационных связей, действующих в преступном мире сегодня.

Знание воровского жаргона необходимо и для отражения внутригрупповой иерархической структуры. Каждая «каста» имеет здесь свое название. Обозначая каждого члена сообщества терминами жаргона, можно сразу определить и правила их поведения, права и обязанности, систему взаимоотношений с ними, привилегии и антипривилегии, что также отражается в словаре.

Уголовный жаргон выполняет функцию обслуживания преступной деятельности. Это его главное назначение. Основная терминология в нем обозначает содержание и характер криминальной деятельности, предметы и орудия преступления, ситуации и объекты преступного посягательства, субъектов преступной деятельности, методы и способы совершения преступлений, способы сокрытия следов преступлений и ухода от уголовного преследования и т.п.

И, наконец, уголовный жаргон призван обеспечить внутреннюю жизнь криминального сообщества, связанную с дележом добычи, созданием «общего котла», распределением из него благ, проведением времени, развлечениями, половыми отношениями, разрешением споров между членами преступной группы и между криминальными группировками («разборками»), а также взаимоотношения с представителями власти, представителями правоохранительных органов и т. п.

п.

Таким образом, уголовный жаргон призван разрешить коммуникативные ситуации, возникающие в криминальном сообществе в связи с разными жизненными ситуациями: подготовкой и совершением преступлений, сокрытием следов, сохранением в тайне от посторонних преступных намерений, выявлением проникших в криминальную среду агентов правоохранительных органов, обеспечением отдыха и развлечений и т.п. Все это говорит о том, что уголовный жаргон является «полноценным» средством общения и сообщения информации в преступной среде, накопителем, хранителем и передатчиком следующим поколениям криминального опыта и криминальных традиций, норм, ритуалов и других атрибутов преступного мира.

Меня научили называть заключенных словами, которые они ненавидят

В соответствии с нашей подготовкой мы, сотрудники исправительных учреждений, должны называть заключенных «сокамерниками». Я не могу сказать вам, почему. Я просто знаю, что в штате Нью-Йорк нас учат использовать это слово.

Но когда я поступил в исправительное учреждение Синг-Синг 25 лет назад, у меня было много друзей по соседству, которые сидели там. Мы вместе выросли в Холлисе, Квинс, поэтому меня знали по фамилии. Когда пришло время их называть, я сделал то же самое.

Мы вместе выросли в Холлисе, Квинс, поэтому меня знали по фамилии. Когда пришло время их называть, я сделал то же самое.

Кроме того, называть кого-то «заключенным» в Синг-Синге так же плохо, как называть его стукачом. «Заключенные» якобы делают одолжение сотрудникам исправительных учреждений и рассказывают им о проступках других. Некоторые заключенные также используют термин «заключенный», чтобы указать, что кто-то «спаривается» с другим заключенным. Это уничижительное отношение к гомосексуализму.

Я обнаружил, что большинство мужчин предпочитало, чтобы их называли «заключенными», хотя некоторые предпочитали называться «осужденными». «Заключенные» и «осужденные» были людьми, которые держались особняком, а не потворствовали надзирателям. Некоторые мужчины даже подходили ко мне и говорили, какой термин они предпочитают. Для меня «заключенный» и «осужденный» — это просто разные слова для «заключенного», но поскольку мужчины говорили со мной об этом, я уважал их пожелания. Обычно я всегда называл их по именам.

Обычно я всегда называл их по именам.

По большей части, единственный раз, когда мы, командиры, называли мужчин «заключенными», это когда мы общались друг с другом. Мы говорили: «Ну, я был с этим заключенным…» Мы не говорили: «Эй, заключенный!» или «Эй, заключенный, сделай это!» Мы бы не назвали их так.

Конечно, некоторым офицерам было все равно. Они думали так: «Если ты заключенный, ты — заключенный». Некоторые начальники называли заключенных «сокамерниками», просто чтобы их разозлить. Это была борьба за власть. Парень говорил им: «Ну, вы знаете, я не заключенный, я заключенный». Офицер отвечал: «Я буду называть вас так, как захочу, заключенный ».

Знаете, что еще я много слышал? Черные заключенные рассказывали мне, что некоторые белые командиры называли их «мальчиками». Они говорили что-то вроде: «Иди сюда, мальчик», что почти то же самое, что называть их словом на букву «Н». Эти командиры никогда не делали этого в моем присутствии, потому что я черный и я бы дал им знать. Они делали это наедине, когда черных офицеров не было рядом. Но я не обращался ни к одному из этих руководителей по поводу того, что слышал, потому что мне приходилось с ними работать. Я хотел сохранить мир.

Они делали это наедине, когда черных офицеров не было рядом. Но я не обращался ни к одному из этих руководителей по поводу того, что слышал, потому что мне приходилось с ними работать. Я хотел сохранить мир.

Оскорблять заключенных было небезопасно и неразумно в жилом блоке, где я работал. На каждую галерею приходилось всего по одному офицеру, так что я был там один, пытаясь обеспечить жильем, может быть, сотню с лишним человек. Называть заключенных «сокамерниками» создавало бы проблемы. Использование их имен приводило к деэскалации проблем. По этой причине государство дало им именные бейджи.

Уважительное отношение помогло мне и в другом. В какой-то момент я ходил в школу, пока работал в Sing Sing. Я посещал те же курсы Hudson Link, что и заключенные, в Mercy College. Я познакомился со многими из них, и все, что они хотели, это отсидеть свое время и уйти. Некоторые даже помогали мне с уроками. Я был очень благодарен, когда закончил. Я уважал их, и поэтому они присматривали за мной.

Кевин Берд 25 лет работал надзирателем в тюрьмах штата Нью-Йорк. Вышел на пенсию в 2019 году.

Какие слова мы используем и избегаем, рассказывая о людях и лишении свободы

Слова, которые мы используем для описания людей, содержащихся в исправительных учреждениях, являются одними из самых противоречивых в журналистике. Репортеры, редакторы и специалисты в области уголовного правосудия давно считают, что такие термины, как «заключенный», «преступник» и «правонарушитель», ясны, лаконичны и нейтральны. Но активная часть людей внутри или непосредственно затронутых системой уголовного правосудия утверждает, что эти слова узко — и навсегда — определяют людей по их преступлениям и наказаниям.

Проект Marshall начал заниматься этой проблемой в 2015 году, на втором году нашего существования. Мы попросили читателей заполнить анкету о предпочитаемых ими терминах, опубликовали начало руководства по стилю для этих слов и приняли участие в форуме 2019 года в государственной тюрьме Сан-Квентин, который вел заключенный журналист и участник проекта Marshall Рахсаан Томас. Однако мы не приняли конкретного решения о том, какие слова будем использовать, а какие нет.

Однако мы не приняли конкретного решения о том, какие слова будем использовать, а какие нет.

Теперь у нас есть.

Благодаря нашему постоянному взаимодействию с заключенными и бывшими читателями, мы пришли к пониманию, что эти описания не являются нейтральными. «Заключенный» — самый спорный. Люди регулярно отправляют нам письма, оставляют комментарии в социальных сетях и противостоят нам на местах, чтобы сказать нам, что они считают это слово бесчеловечным. Мы узнали, что в некоторых тюрьмах США назвать кого-то «заключенным» равносильно тому, чтобы назвать его «стукачом» или даже словом на букву «н». (См. «Я не твой заключенный» директора News Inside Лоуренса Бартли.)

Мы также признаем, что язык, который мы используем как цифровое СМИ, имеет огромное влияние на людей, которых мы освещаем. Когда мы пишем о частном гражданине, наша статья часто оказывается среди первых результатов поиска в Интернете по его имени. Стигматизация и материальные последствия лишения свободы настолько серьезны, что то, что журналистам кажется основным описанием, становится постоянным, потенциально изменяющим жизнь ярлыком.

Семьдесят четыре процента людей, содержащихся в тюрьмах, не были осуждены за совершение преступления. С технической точки зрения, эти люди являются «заключенными» из-за их физического местонахождения. Но термин «заключенный» опасно неточен, поскольку широко воспринимается как возложение вины.

Журналистика — это дисциплина ясности. Если часть нашей аудитории читает определенное слово как оскорбление или намек на вину, это слово становится ненужным отвлечением от нашей реальной работы. Учитывая системный расизм и классизм, заложенные в системе уголовного правосудия США, формулировки о лишении свободы ложатся чрезмерным бременем на цветных и бедных людей.

Наконец, у нас есть хотя бы некоторые свидетельства того, какие термины предпочитают наши читатели. Из более чем 200 человек, заполнивших нашу анкету, 38% выбрали «заключенный», 23% — «заключенный» и только 10% — «заключенный». Примечательно, что 30% выбрали «другое», что включает в себя «лицо в тюрьме», «мужчина или женщина» или имя человека.

По этим причинам The Marshall Project разработал политику, основанную на логике языка «человек прежде всего». Первоначально разработанный людьми с ограниченными возможностями, человекоориентированный язык позволяет избежать превращения одного аспекта жизни человека во всеохватывающий ярлык.

Важно отметить, что наша политика не является попыткой оправдать кого-либо или свести к минимуму воздействие преступления на людей, ставших его жертвами. Он предназначен для обеспечения точности и аккуратности, а также для передачи человечности людей, которые регулярно дегуманизируются средствами массовой информации и обществом. Вот подробности:

Мы не называем лиц, содержащихся в исправительных учреждениях «заключенными» или «осужденными». Мы используем конструкции, включающие «человек» или «люди», имя субъекта и/или фиксированные биографические характеристики, такие как возраст или состояние.

Примеры:

Примеры:«заключенные»

«заключенные»

«люди в тюрьме»

«люди в тюрьме»

«люди, заключенные в тюрьму X».

«бывшие заключенные»

«Джон Доу, , который находился в заключении в FCI Мемфис…»

«Джейн Доу, , отбывающая 12 лет в государственной тюрьме Сан-Квентин…»

” Содержался в тюрьме Райкерс-Айленд в течение трех лет без суда, Калиф Браудер…

«34-летний задержан в окружной тюрьме Лос-Анджелеса…»

« Заключенный в тюрьму 1989, Джо Доу подал апелляцию».

Применим ту же логику к «уголовник , » «преступник», « сексуальный преступник», «правонарушение», «условно освобожденный» и «находящийся на испытательном сроке» .

”

” «Джейн Доу была осуждена за ограбление. ”

«Джон Доу зарегистрирован как сексуальный преступник в Айова…»

«Джо Доу предстал перед судом за преступное праздношатание, мелкое правонарушение ».

«Джейн Доу была помещена на испытательный срок в июне».

“ Условно-досрочное освобождение в Нью-Мексико, Джон Доу…”

Для краткости, особенно в заголовках, мы сделали исключения для «заключенный» и «заключенный» , когда речь идет о заключенных. Хотя многие защитники не согласятся, мы обнаружили, что термин «заключенный» значительно менее опасен, чем вышеупомянутые термины.

..благодаря обилию слов этот язык позволял вести разговоры не только на узкопрофессиональные темы. Собственно воровской язык, по- видимому, более профессионален, хотя, конечно, в его словаре есть слова для ведения и бытовых разговоров».

..благодаря обилию слов этот язык позволял вести разговоры не только на узкопрофессиональные темы. Собственно воровской язык, по- видимому, более профессионален, хотя, конечно, в его словаре есть слова для ведения и бытовых разговоров». Примеры:

Примеры: ”

”