Евросоюз разворачивается лицом к публике — юбилей Римского договора стал поводом напомнить о ценностях ЕС

Дипломатично и публично

«Людям моего поколения совершенно очевидно счастье Европы, в которой на протяжении такого долгого времени сохраняется мир. Другой важный результат образования единой Европы в том, что это позволило многим странам — Греции, Испании, Португалии — завершить периоды диктатур. ЕС — это потрясающий инструмент мира и демократии», — заявил незадолго до саммита премьер Италии Паоло Джентилони. Впрочем, сам факт подобных высказываний говорит о том, что есть и те, кто тезис о «потрясающем инструменте» не разделяют. И именно поэтому особое значение приобретает деятельность ЕС в сфере публичной дипломатии.

У этого термина множество определений, но суть

их сводится к одному — речь идет о системе различного рода диалогов с зарубежными

обществами, а не госорганами других стран. В задачи публичной дипломатии входит

и информирование, и отстаивание и защита европейской позиции и интересов.

По словам профессора кафедры дипломатии

МГИМО Татьяны Зоновой, «публичная политика в ЕС чрезвычайно развита, ей уделяется

много внимания». «Европейцы делают все для того, чтобы влиять на позиции

общественности, продвигать интересы, устанавливать диалог с гражданами, институтами, СМИ», —

говорит собеседница «Ъ». Она отмечает, что «особенностью публичной дипломатии

Евросоюза исторически было то, что она была направлена, прежде всего, на самих участников

объединения».

В течение последних пяти лет ежегодная

программа школы прав человека длилась по пять месяцев. «Мы не ведем учета

посещаемости, не ставим оценок, каждый ходит и делает ровно столько, сколько хочет, —

отмечает директор Сахаровского центра. — У нас всегда приходит примерно 200 с лишним

заявок на участие, и примерно 50–60 человек проходят всю программу школы. Мы не берем

денег, не даем никакого документа, никаких бонусов, и такой уровень вовлеченности и мотивации

нам представляется очень хорошим».

Вместе с тем эксперты отмечают, что европейская публичная дипломатия изначально была крайне фрагментированной. Она проводилась в жизнь секретариатом Совета ЕС и Еврокомиссией, и взаимодействие между ними не всегда было эффективным. Кроме того, речь по большей части шла об одностороннем влиянии на граждан без эффективной обратной связи.

Важным шагом стала разработка в 2002 году новой стратегии информационно-коммуникационной политики , ключевой целью которой было налаживание эффективного двустороннего взаимодействия с гражданами стран ЕС. Следующим этапом стало принятие в 2005 году разработанного Еврокомиссией Плана действий по улучшению коммуникаций в Европе. В нем говорилось, что «коммуникации — это больше, чем просто информация: речь идет об установлении отношений и начале диалога с европейскими гражданами о том, чтобы внимательно прислушиваться к ним, о соединении людей».

«Имеется в виду не только

информирование граждан ЕС институтами Евросоюза, но и выражение людьми своего

мнения, для того чтобы Еврокомиссия могла понимать их ощущения и причины

озабоченности.

В нынешнем же виде принципы, задачи и стратегии публичной дипломатии Евросоюза были сформированы после подписания в 2007 году Лиссабонского договора. В частности, представительства Еврокомиссии в разных странах мира были переформатированы в представительства Евросоюза — что позволило им отныне представлять интересы всего сообщества, стремящегося «говорить одним голосом».

При этом публичная дипломатия постепенно

расширяла свои границы. «Чем дальше, тем больше Евросоюз проводит свою публичную

дипломатию на международной арене, выходя за рамки ЕС как такового», —

говорит Татьяна Зонова, особо отмечая освещение таких тем, как борьба с терроризмом,

нераспространение оружия массового уничтожения, проблемы устойчивого развития, изменение

климата, а также вопросы демократии, свободы, прав человека.

Координация системы европейской публичной дипломатии возложена на Европейскую службу внешних связей (на фото — глава службы Федерика Могерини), но основная работа идет в представительствах ЕС по всему миру. Фото: Francois Walschaerts / EU

Сегодня координация системы европейской публичной дипломатии возложена на Европейскую службу внешних связей. Сотрудники департамента распространяют информацию о публичных выступлениях и заявлениях главы внешнеполитической службы Федерики Могерини, организуют мероприятия и готовят визиты в Брюссель, а также координируют деятельность различных структур ЕС с точки зрения публичной дипломатии — в том числе и в интернет-пространстве . Однако основная работа по претворению в жизнь публичной дипломатии Евросоюза ложится именно на представительства ЕС — аккредитованные почти в 160 странах по всему миру.

Коммуникации по-соседски

Представительство Евросоюза в России

проводит целый ряд мероприятий и реализует множество проектов, которые можно считать частью

стратегии в сфере публичной дипломатии. Это и поддержка НКО, и организация

выставок, и проведение фестивалей разного рода, и установление связей между учебными

заведениями (подробнее см. в других материалах совместного проекта Представительства

ЕС и газеты «Коммерсантъ» «Окно в Европу»).

Это и поддержка НКО, и организация

выставок, и проведение фестивалей разного рода, и установление связей между учебными

заведениями (подробнее см. в других материалах совместного проекта Представительства

ЕС и газеты «Коммерсантъ» «Окно в Европу»).

Евросоюз также ведет в интернете целый ряд спецпроектов, направленных на повышение осведомленности граждан разных стран о Европе. Так, портал «Соседи ЕС» был создан в рамках программы «Открытое соседство» (действует с ноября 2015 года) и призван информировать о сути подхода Европейского союза к соседним странам. А, например, сайт Open Media Hub призван поддерживать создание качественного журналистского контента и обмен опытом между медиапрофессионалами в регионе Европейского соседства. Ключевым же порталом, предоставляющим наиболее подробную информацию о ЕС и всех аспектах его деятельности, остается официальный сайт — Europa.eu.

С начала кризиса в отношениях

между Россией и ЕС особое внимание Брюссель уделяет контактам с восточными

соседями. В марте 2015 года при Европейской службе внешних связей решением Европейского

совета была создана Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East

StratCom Task Force). В ее задачи входит «разъяснение и распространение

информации о политике ЕС в странах, расположенных в регионе Восточного

соседства, то есть в странах Восточного партнерства, и за его пределами»,

а также «противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны

России». В качестве целевой аудитории заявлены «все, кто интересуются политикой

ЕС: широкая общественность, гражданское общество, лидеры общественного мнения, СМИ, бизнес,

научное сообщество и молодежь». Сотрудники оперативной рабочей группы не только

обновляют русскоязычную

новостную страницу , но и выпускают еженедельный бюллетень «Обзор

дезинформации» (подписаться можно здесь) и ведут аккаунты в Twitter, Facebook.

В марте 2015 года при Европейской службе внешних связей решением Европейского

совета была создана Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East

StratCom Task Force). В ее задачи входит «разъяснение и распространение

информации о политике ЕС в странах, расположенных в регионе Восточного

соседства, то есть в странах Восточного партнерства, и за его пределами»,

а также «противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны

России». В качестве целевой аудитории заявлены «все, кто интересуются политикой

ЕС: широкая общественность, гражданское общество, лидеры общественного мнения, СМИ, бизнес,

научное сообщество и молодежь». Сотрудники оперативной рабочей группы не только

обновляют русскоязычную

новостную страницу , но и выпускают еженедельный бюллетень «Обзор

дезинформации» (подписаться можно здесь) и ведут аккаунты в Twitter, Facebook.

Для этого Евросоюз

ежегодно оказывает организационную и финансовую поддержку сотням индивидуальных и групповых

поездок для знакомства с работой европейских институтов и организаций. Как, например,

работающая с 1974 года программа European

Union Visitors Programme, в рамках которой молодые профессионалы из более чем

70 стран приглашаются посетить Брюссель и встретиться с представителями

Европарламента, Еврокомиссии и других структур Европейского союза. Каждый год в программе

принимают участие и россияне. Так, в 2017 году в недельные поездки в Брюссель

отправятся четверо участников из России, а два десятка «выпускников»

программы в марте были приглашены на совместный семинар в Москве, организованный

Представительством ЕС.

Для этого Евросоюз

ежегодно оказывает организационную и финансовую поддержку сотням индивидуальных и групповых

поездок для знакомства с работой европейских институтов и организаций. Как, например,

работающая с 1974 года программа European

Union Visitors Programme, в рамках которой молодые профессионалы из более чем

70 стран приглашаются посетить Брюссель и встретиться с представителями

Европарламента, Еврокомиссии и других структур Европейского союза. Каждый год в программе

принимают участие и россияне. Так, в 2017 году в недельные поездки в Брюссель

отправятся четверо участников из России, а два десятка «выпускников»

программы в марте были приглашены на совместный семинар в Москве, организованный

Представительством ЕС. «Помимо встреч, организованных в Брюсселе,

для меня был важен сам опыт недельной „жизни“ в европейском городе», —

вспоминает свою поездку петербуржец Анатолий Аграфенин. «Я участвовала в программе

EUVP в 2014 году. Пришла к выводу, что представители разных стран вполне могут

наладить эффективный диалог! — признается журналист Анна Матюхина из Екатеринбурга.

— Но это возможно лишь при условии взаимного уважения».

Пришла к выводу, что представители разных стран вполне могут

наладить эффективный диалог! — признается журналист Анна Матюхина из Екатеринбурга.

— Но это возможно лишь при условии взаимного уважения».

Римский договор как разумный компромисс / Дипкурьер / Независимая газета

Европейцы активно готовятся к юбилею.

Фото Reuters

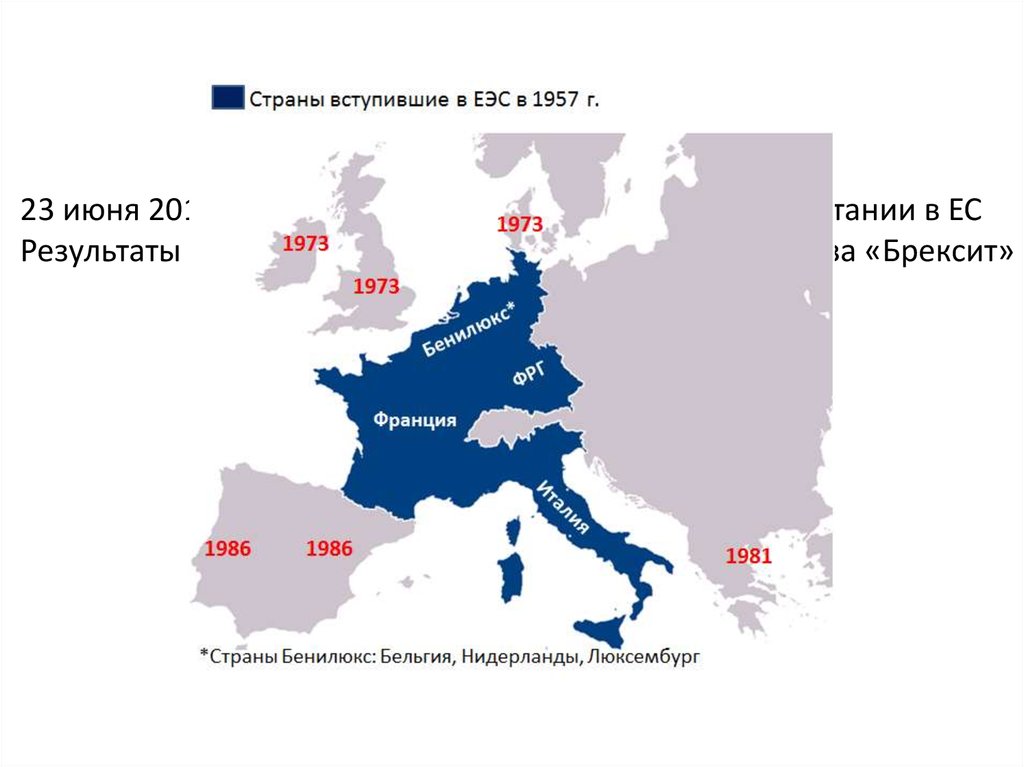

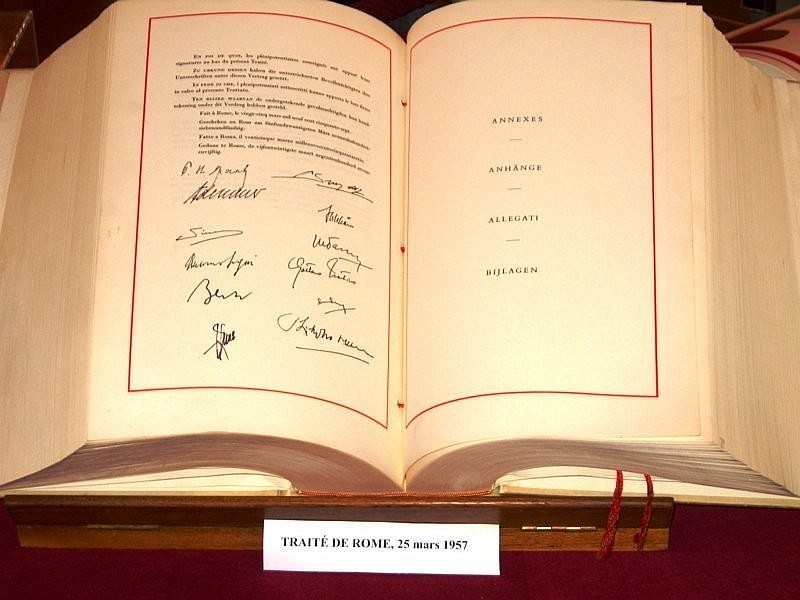

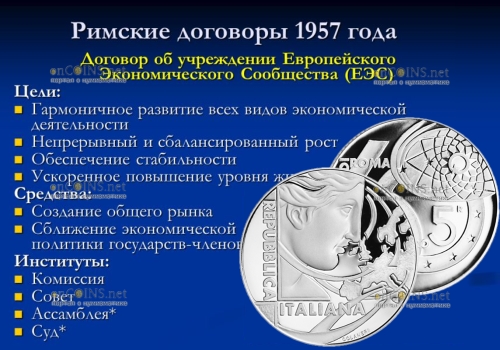

25 марта исполняется пятьдесят лет Римскому договору о создании Европейского экономического сообщества. Единая Европа, конечно, началась раньше Римского договора, но именно он стал символом нового европейского мышления, благополучно пережившего холодную войну и до сих пор отвергаемого большинством политиков в мире. Значение Римского договора велико потому, что он стал разумным компромиссом между шапкозакидательскими проектами политической и военной интеграции первой половины 1950-х годов и рыхлыми объединениями, которые доминировали в международных отношениях.

По существу, Римский договор был первым в послевоенной истории соглашением о создании общего рынка. Европейский опыт в последующие десятилетия переняли почти все регионы планеты, но ни в одном из них не продвинулись так далеко, как это удалось сделать европейцам с 1957 года. Впрочем, вряд ли кто-нибудь пятьдесят лет назад мог себе представить, что договор о создании общего рынка заведет европейцев так далеко┘

Вместе с тем цели, обозначенные в договоре, отражали характерную для того времени обеспокоенность ходом экономического развития. Задачу обеспечения устойчивого экономического роста в Европе пытались решить и в рамках Организации европейского экономического сотрудничества, и при помощи Сообщества угля и стали, и в ходе переговоров о создании Международной организации торговли (ITO), позже родивших «мышь» – Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Но будущая ОЭСР, созданная для распределения американской финансовой помощи в рамках «плана Маршалла», изначально обладала ограниченными возможностями по стимулированию экономического роста в Европе, а действие соглашения о Сообществе угля и стали распространялось лишь на отдельные отрасли экономики.

До подписания Римского договора международное право не знало договоров подобной формы. В нем излагались лишь общие цели подписантов и основные принципы сотрудничества. Выработка же конкретных мер, принятие решений были доверены коллективному наднациональному органу, получившему исключительную компетенцию в рамках отведенных ему полномочий. На фоне ограничительных международных соглашений того времени (запрещающих определенные формы поведения внутри государства и на международной арене) неконкретный, потенциально сводящий на нет государственные суверенитеты, но при этом обязательный к исполнению Римский договор казался революционным.

Вместе с тем «архитекторы» Римского договора разработали последовательную стратегию создания единого рынка, предусмотрев создание зоны свободной торговли, таможенного союза, единой сельскохозяйственной политики, европейского социального фонда, и остановились буквально в шаге от заключительного аккорда – единой валюты и европейского центрального банка. Однако в ряду последовавших соглашений о либерализации торговли, которые заключали государства в различных регионах мира, Римский договор выделяется благодаря двум факторам – императивности его положений и наличием механизмов принуждения. Иными словами, в Римском договоре были заложены предпосылки для настоящей правовой революции, которая не замедлила случиться в следующее десятилетие и продемонстрировала истинное величие Римского договора.

Однако в ряду последовавших соглашений о либерализации торговли, которые заключали государства в различных регионах мира, Римский договор выделяется благодаря двум факторам – императивности его положений и наличием механизмов принуждения. Иными словами, в Римском договоре были заложены предпосылки для настоящей правовой революции, которая не замедлила случиться в следующее десятилетие и продемонстрировала истинное величие Римского договора.

Институциональная структура нового Сообщества почти в точности повторяла существовавшую в Сообществе угля и стали, которое к тому времени успешно просуществовало пять лет. Однако в новом договоре содержались положения относительно вновь создаваемых институтов, которые оставляли лазейку для расширительной трактовки полномочий наднациональных органов власти. Впрочем, не всегда события развивались гладко. Так, к примеру, не прошла с первого раза попытка перевести ЕЭС на принцип квалифицированного большинства, предусматривавшийся самим договором. При попытке внедрить «демократию» в 1965 году разразился кризис «пустого кресла», когда генерал де Голль предпочел не подчиняться большинству и пригрозил выйти из сообщества. Лишь через 20 лет Европа, вернувшись к заветам отцов-основателей, в Едином европейском акте перешла к принципу квалифицированного большинства.

При попытке внедрить «демократию» в 1965 году разразился кризис «пустого кресла», когда генерал де Голль предпочел не подчиняться большинству и пригрозил выйти из сообщества. Лишь через 20 лет Европа, вернувшись к заветам отцов-основателей, в Едином европейском акте перешла к принципу квалифицированного большинства.

Главным «троянским конем» Римского договора стали положения, касающиеся Суда Европейского сообщества. По договору 1957 года суд получил право выносить в преюдициальном порядке постановления для национальных судов. Это означает, что любой национальный суд государства-подписанта при необходимости разъяснить положение договора мог приостановить процедуру и запросить решение Суда ЕЭС, которое становилось основой для вынесения решения. В то же время последнее слово по вопросам европейского права оставалось за Судом ЕЭС. В комплексе это означало национализацию европейского правового режима, при котором европейский и национальные суды взаимно дополняли, а не соперничали друг с другом. В серии решений Европейского суда между 1963-м и началом 70-х годов европейское право из международного постепенно превратилось в национальное.

В серии решений Европейского суда между 1963-м и началом 70-х годов европейское право из международного постепенно превратилось в национальное.

Казалось бы, что в этом такого? Ничего – в прямом смысле этого слова: за последние пятьдесят лет ни одно государство за пределами Европы не согласилось передать даже сотую часть своих полномочий коллективному наднациональному органу! Неудивительно, что международное сообщество (в отличие от брюссельских демократов) не способно понудить государства к соблюдению международных обязательств, пресечь нарушения прав человека, проконтролировать усилия по устранению нарушений. Международное право остается второстепенным, а потому вроде как необязательным.

Без этой правовой революции Европейское экономическое сообщество вряд ли бы состоялось. Между тем экономические успехи оказались столь впечатляющими, что первые послевоенные десятилетия стали называть «золотым тридцатилетием» единой Европы. Темпы роста европейской экономики в период 1950–1960-х годов колебались в границах от 5 до 6,3 процента. Быстрый экономический рост сопровождался впечатляющим снижением безработицы (в среднем за 60-е годы ее уровень составлял в Германии менее 1%, в Великобритании – 1,8%, в Нидерландах и Бельгии – 2,1%, во Франции – около 2,3%). Этот успех во многом был предопределен Римским договором, который дал мощный толчок к развитию товарообмена между европейскими странами. За 15 лет, между 1958 и 1973 годами, доля внутриевропейской торговли в общем балансе внешней торговли Европы увеличилась с 52,8 до 67,7 процента. В 1968 году с введением единого внешнего тарифа и устранением внетарифных ограничений завершилось формирование таможенного союза. Единая сельскохозяйственная политика, стимулировавшая развитие сельского хозяйства путем поддержания высоких закупочных цен и жесткими протекционистскими мерами, сделала этот сектор европейской экономики весьма прибыльным, высокотехнологичным и наиболее производительным в мире.

Быстрый экономический рост сопровождался впечатляющим снижением безработицы (в среднем за 60-е годы ее уровень составлял в Германии менее 1%, в Великобритании – 1,8%, в Нидерландах и Бельгии – 2,1%, во Франции – около 2,3%). Этот успех во многом был предопределен Римским договором, который дал мощный толчок к развитию товарообмена между европейскими странами. За 15 лет, между 1958 и 1973 годами, доля внутриевропейской торговли в общем балансе внешней торговли Европы увеличилась с 52,8 до 67,7 процента. В 1968 году с введением единого внешнего тарифа и устранением внетарифных ограничений завершилось формирование таможенного союза. Единая сельскохозяйственная политика, стимулировавшая развитие сельского хозяйства путем поддержания высоких закупочных цен и жесткими протекционистскими мерами, сделала этот сектор европейской экономики весьма прибыльным, высокотехнологичным и наиболее производительным в мире.

В середине 70-х годов в условиях непростой мировой экономической конъюнктуры единую Европу захлестнула волна европессимизма, который проявился в своеобразном реванше экономического протекционизма. Однако позитивный опыт, наработанный благодаря Римскому договору, подсказал самое простое и очевидное решение проблемы – больше интеграции. С созданием валютного союза экономическая интеграция Европы завершилась. Базис создан. Значит ли, что пришло время заняться надстройкой?

Однако позитивный опыт, наработанный благодаря Римскому договору, подсказал самое простое и очевидное решение проблемы – больше интеграции. С созданием валютного союза экономическая интеграция Европы завершилась. Базис создан. Значит ли, что пришло время заняться надстройкой?

Лео, граф фон Каприви | Канцлер Германии

Лео, граф фон Каприви

Смотреть все медиа

- Дата рождения:

- 24 февраля 1831 г. Шарлоттенбург Германия

- Умер:

- 6 февраля 1899 г. (67 лет) Кросно Польша

- Должность/Офис:

- канцлер (1890-1894), Германия министр иностранных дел (1890-1894), Германия премьер-министр (1890-1892), Пруссия

- Роль в:

- Занзибарский договор

См. весь связанный контент →

Лео, граф фон Каприви , (родился 24 февраля 1831 г., Берлин-Шарлоттенбург — умер 6 февраля 1899 г., недалеко от Кроссен-ан-дер-Одер, Германия [ныне Кросно, Польша]), выдающийся солдат, сменивший Бисмарка на посту имперского канцлера Германии в 1890–1894 гг.

Каприви получил образование в Берлине и поступил в армию в 1849 г.; он принял участие в Австрийской кампании 1866 г., будучи прикомандированным к штабу I армии. В 1870–71, во время франко-германской войны, он был начальником штаба X армейского корпуса (часть II армии) и принимал участие в боях под Мецем, а также в боях под Орлеаном. В 1883 году он был назначен начальником адмиралтейства, на этом посту командовал флотом и представлял ведомство в рейхстаге. Он ушел в отставку в 1888 году и был назначен командиром X армейского корпуса. Бисмарк уже упоминал Каприви как возможного преемника, поскольку Каприви продемонстрировал большие административные способности и не был связан ни с одной политической партией, и в марте 189 г.0 он был назначен канцлером, прусским министром-президентом и министром иностранных дел.

Викторина “Британника”

История: правда или вымысел?

Первым достижением Каприви на посту канцлера стало заключение в июле 1890 г. общего соглашения с Великобританией относительно сфер влияния двух стран в Африке. Но отказ от агрессивной политики в Восточной Африке и Нигерии и снятие германских претензий на Занзибар (в обмен на Гельголанд) вызвали враждебность колониальных партий, резко напавших на нового канцлера. Англо-германское соглашение 189 г.За 0 последовали торговые договоры с Австрией, Румынией и другими государствами; заключив их, он заслужил особую похвалу императора Вильгельма II и титул графа, но с этого времени он подвергался безжалостным нападкам со стороны аграриев, и ему приходилось в значительной степени зависеть от поддержки либералов и других партий, которые ранее были в оппозиции. Реорганизация армии вызвала парламентский кризис, но Каприви успешно его провел, только, однако, навлекая на себя неприязнь более старомодных солдат, которые не простили ему сокращения срока службы. Его положение было серьезно подорвано в 189 г.2, когда законопроект об образовании, который он защищал, говоря, что речь идет о христианстве или атеизме, не был принят, и он ушел с поста президента прусского министерства, которое затем было передано графу Эйленбургу.

общего соглашения с Великобританией относительно сфер влияния двух стран в Африке. Но отказ от агрессивной политики в Восточной Африке и Нигерии и снятие германских претензий на Занзибар (в обмен на Гельголанд) вызвали враждебность колониальных партий, резко напавших на нового канцлера. Англо-германское соглашение 189 г.За 0 последовали торговые договоры с Австрией, Румынией и другими государствами; заключив их, он заслужил особую похвалу императора Вильгельма II и титул графа, но с этого времени он подвергался безжалостным нападкам со стороны аграриев, и ему приходилось в значительной степени зависеть от поддержки либералов и других партий, которые ранее были в оппозиции. Реорганизация армии вызвала парламентский кризис, но Каприви успешно его провел, только, однако, навлекая на себя неприязнь более старомодных солдат, которые не простили ему сокращения срока службы. Его положение было серьезно подорвано в 189 г.2, когда законопроект об образовании, который он защищал, говоря, что речь идет о христианстве или атеизме, не был принят, и он ушел с поста президента прусского министерства, которое затем было передано графу Эйленбургу. В 1894 году между Эйленбургом и Каприви возникли разногласия по поводу законопроекта о поправке к уголовному кодексу ( Umsturz Vorlage ), и в октябре император отклонил обоих. Последние годы своей жизни он провел в полном уединении.

В 1894 году между Эйленбургом и Каприви возникли разногласия по поводу законопроекта о поправке к уголовному кодексу ( Umsturz Vorlage ), и в октябре император отклонил обоих. Последние годы своей жизни он провел в полном уединении.

Дом – Римский договор

Эврика

EUREKA онлайн-каталог библиотек Совета!

Контакты

- Подключить

- часов

- Доступ

По любым вопросам, комментариям и предложениям обращайтесь к библиотекарю по телефону

Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и наш блог для получения новостей.

Вы можете отправить свои запросы по электронной почте или через онлайн-каталог Eureka.

Читальный зал открыт с понедельника по пятницу с 12:30 до 15:30.

Библиотека находится в здании Юстуса Липсиуса (JL 02 40 GH) возле входа в Фруассар. Для других пользователей, пожалуйста, проверьте полную информацию.

Доступ к ресурсам по подписке может быть ограничен пользователями Совета или пользователями подписавшихся организаций. Многие публикации доступны в открытом доступе.

Римский договор

Римский договор, или Договор об учреждении Европейского экономического сообщества, был подписан 25 марта 1957 г. и вступил в силу 1 января 1958 г. Он учредил Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), объединяющее Бельгию, Германию, Францию, Италию. , Люксембург и Нидерланды работать вместе для интеграции и экономического роста посредством торговли, создания общего рынка, основанного на свободном перемещении товаров, людей, услуг и капитала.

Цель ЕЭС состояла в том, чтобы преобразовать условия торговли и производства на территории его 6 государств-членов, а также послужить шагом к более тесному политическому объединению Европы. Договор создал общий рынок, на котором подписавшие его страны договорились постепенно согласовывать свою экономическую политику. Он создал единую экономическую зону со свободной конкуренцией между компаниями и широко запрещенными ограничительными соглашениями и государственными субсидиями, которые могли повлиять на торговлю между 6 странами. Заморские страны и территории шести членов также были включены в эти договоренности в целях содействия их экономическому и социальному развитию. Созданный Таможенный союз отменил квоты и таможенные пошлины между 6 подписавшими его сторонами и установил общий внешний тариф на импорт из-за пределов ЕЭС.

Договор создал общий рынок, на котором подписавшие его страны договорились постепенно согласовывать свою экономическую политику. Он создал единую экономическую зону со свободной конкуренцией между компаниями и широко запрещенными ограничительными соглашениями и государственными субсидиями, которые могли повлиять на торговлю между 6 странами. Заморские страны и территории шести членов также были включены в эти договоренности в целях содействия их экономическому и социальному развитию. Созданный Таможенный союз отменил квоты и таможенные пошлины между 6 подписавшими его сторонами и установил общий внешний тариф на импорт из-за пределов ЕЭС.

Страны-члены приняли совместную политику: общую сельскохозяйственную политику, общую торговую политику и транспортную политику. Договор позволял в будущем проводить другие совместные политики, если в этом возникнет необходимость.

Римский договор учредил институты, позволяющие государствам-членам работать как в своих национальных интересах, так и во имя общеевропейской цели: Совет министров, Комиссия, Парламентская ассамблея (позже ставшая Европейским парламентом) и Суд .