Семиотика иконы реферат 2011 по религии и мифологии | Сочинения Религии

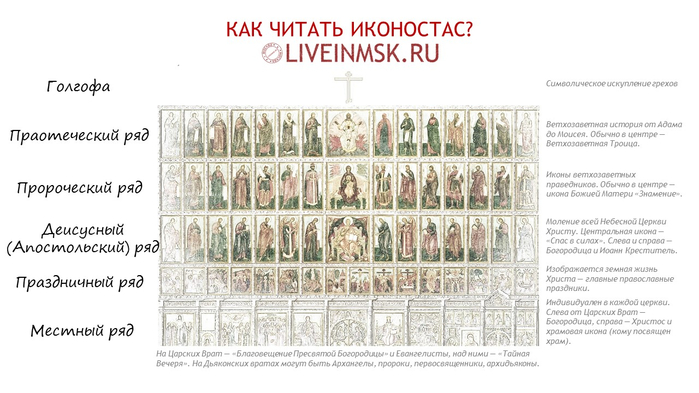

Скачай Семиотика иконы реферат 2011 по религии и мифологии и еще Сочинения в формате PDF Религии только на Docsity! ГОУ ВПО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ» Заочное отделение Факультет Социальных технологий КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Семиотика на тему: Семиотика иконы Выполнил: студент 71-3, гр. 4курса ССО Некрушец Александр Викторович Проверила: Денисова Т.Ю. Сургут 2011 год Содержание Семиотическое рассмотрение иконы Психологическое воздействие Этапы иконописания Стилевые особенности иконы Икона в современной России Заключение Список используемой литературы запретов, например, целование Евангелия, аналогичное лобызанию иконы, помещение его в домашней божнице, невозможность выбросить обветшавшую икону или книгу. Надписи (титлы) на иконе выступают в качестве необходимого компонента иконописного изображения. По представлениям сакральной эстетики, надпись выражает первообраз не в меньшей, если не в большей степени, чем изображение. Без идентифицирующей надписи вообще не может быть иконы – так же, как не может быть иконы без изображения. Если учитывать вышеприведенные и им подобные высказывания, то становится очевидным, что выражение «язык иконописи» представляет собой нечто существенно большее, нежели простая метафора. При этом когда говорят о языке иконописи, обычно имеют в виду какую-то специальную систему символических средств изображения, специфических именно для иконы. В более широком семиотическом плане целесообразно понимать под «языком» – применительно к изобразительному искусству – вообще систему передачи изображения, применяемую в живописном произведении. Так, в иконах могут быть выделены дифференциальные признаки различных святых, подробно сообщаемые в иконописных. Здесь существует достаточно строгая регламентация: можно указать, например, что в изображении святого, в частности, его одежда, представляет обычно признаки, характеризующие не его индивидуальность, а тот чин («лик»), к которому он относится (т.

Без идентифицирующей надписи вообще не может быть иконы – так же, как не может быть иконы без изображения. Если учитывать вышеприведенные и им подобные высказывания, то становится очевидным, что выражение «язык иконописи» представляет собой нечто существенно большее, нежели простая метафора. При этом когда говорят о языке иконописи, обычно имеют в виду какую-то специальную систему символических средств изображения, специфических именно для иконы. В более широком семиотическом плане целесообразно понимать под «языком» – применительно к изобразительному искусству – вообще систему передачи изображения, применяемую в живописном произведении. Так, в иконах могут быть выделены дифференциальные признаки различных святых, подробно сообщаемые в иконописных. Здесь существует достаточно строгая регламентация: можно указать, например, что в изображении святого, в частности, его одежда, представляет обычно признаки, характеризующие не его индивидуальность, а тот чин («лик»), к которому он относится (т. е. разряд праотцев, мучеников, преподобных, святителей, священномучеников и т.п.): в то же время «личные» признаки и, в первую очередь, форма бороды, строго регламентированная для различных ликов, – являются уже индивидуальными признаками, служащими для опознания того или иного святого. При этом святые в русских иконах почти никогда (если не считать очень редких исключений) не расстаются с присущей им одеждой – в точности так же, как герои в былинах ни при каких обстоятельствах не лишаются характеризующих их «постоянных эпитетов»; тем самым, по своей знаковой функции одежды аналогичны нимбам или идентифицирующим надписям («титлам»), сопровождающим изображение. С другой стороны, и такие, казалось бы, индивидуальные признаки, как смуглость кожи, изможденность форм, строгость выражения лица (в том числе и при изображении младенца, который писался как маленький взрослый), представляют собой необходимый атрибут святости, т.е., по существу, такой же общий признак святого, каким является, опять-таки, нимб.

е. разряд праотцев, мучеников, преподобных, святителей, священномучеников и т.п.): в то же время «личные» признаки и, в первую очередь, форма бороды, строго регламентированная для различных ликов, – являются уже индивидуальными признаками, служащими для опознания того или иного святого. При этом святые в русских иконах почти никогда (если не считать очень редких исключений) не расстаются с присущей им одеждой – в точности так же, как герои в былинах ни при каких обстоятельствах не лишаются характеризующих их «постоянных эпитетов»; тем самым, по своей знаковой функции одежды аналогичны нимбам или идентифицирующим надписям («титлам»), сопровождающим изображение. С другой стороны, и такие, казалось бы, индивидуальные признаки, как смуглость кожи, изможденность форм, строгость выражения лица (в том числе и при изображении младенца, который писался как маленький взрослый), представляют собой необходимый атрибут святости, т.е., по существу, такой же общий признак святого, каким является, опять-таки, нимб. Идеографические приемы изображения в иконе, могут доходить до крайней формализации. Например, множественность той или иной фигуры или того или иного предмета может выражаться путем повторения одной какой-то характерной детали на заднем плане. Так город передается в виде изображения храма, за которым представлено много маковок церквей. Аналогично может выделяться особый символический уровень живописного произведения и, соответственно, исследоваться символика цвета и вообще разнообразные символические знаки древнего изображения. Психологическое воздействие икона святой изображение знак Икона – особый символ. Возводя дух верующего в духовные сферы, она не только обозначает и выражает их, но и реально являет изображаемое в нашем преходящем мире. Это сакральный, или литургический, символ, наделенный силой, энергией, святостью изображенного на иконе персонажа или священного события. Благодатная сила иконы, согласно иконопочитателям, обусловлена самим подобием, сходством образа с архетипом (отсюда опять тенденция иконописи к иллюзионизму) и именованием, именем иконы (отсюда, напротив, – условность и символизм образа).

Идеографические приемы изображения в иконе, могут доходить до крайней формализации. Например, множественность той или иной фигуры или того или иного предмета может выражаться путем повторения одной какой-то характерной детали на заднем плане. Так город передается в виде изображения храма, за которым представлено много маковок церквей. Аналогично может выделяться особый символический уровень живописного произведения и, соответственно, исследоваться символика цвета и вообще разнообразные символические знаки древнего изображения. Психологическое воздействие икона святой изображение знак Икона – особый символ. Возводя дух верующего в духовные сферы, она не только обозначает и выражает их, но и реально являет изображаемое в нашем преходящем мире. Это сакральный, или литургический, символ, наделенный силой, энергией, святостью изображенного на иконе персонажа или священного события. Благодатная сила иконы, согласно иконопочитателям, обусловлена самим подобием, сходством образа с архетипом (отсюда опять тенденция иконописи к иллюзионизму) и именованием, именем иконы (отсюда, напротив, – условность и символизм образа). От красочной мистики иконописи теперь перейдем к ее психологии – к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения. Не один только потусторонний мир Божественной славы нашел себе место в иконописи. В ней верующие люди находят живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны – потусторонний вечный покой, с другой стороны, греховное, хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование – мир ищущий, но еще не нашедший Бога. Эта радость сбывается в зачатии пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство всегда глубоко символично, когда приходится изображать потустороннее и проникается реализмом в изображении реального мира. В старинных иконах “Рождества Пресвятой Богородицы” можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. В некоторых иконах за ними изображается двуспальное ложе, а возвышающийся над ложем храм освящает супружескую радость своим благословением.

От красочной мистики иконописи теперь перейдем к ее психологии – к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения. Не один только потусторонний мир Божественной славы нашел себе место в иконописи. В ней верующие люди находят живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны – потусторонний вечный покой, с другой стороны, греховное, хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование – мир ищущий, но еще не нашедший Бога. Эта радость сбывается в зачатии пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство всегда глубоко символично, когда приходится изображать потустороннее и проникается реализмом в изображении реального мира. В старинных иконах “Рождества Пресвятой Богородицы” можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. В некоторых иконах за ними изображается двуспальное ложе, а возвышающийся над ложем храм освящает супружескую радость своим благословением. Что же это такое – икона? Какое понимание ее должно быть первичным: религиозное ли, искусствоведческое, историческое? У каждого ответ на этот вопрос свой. Но одно ясно: мы не должны воспринимать иконы как портреты святых, также нельзя видеть в иконописи выражение идолопоклонничества. В квартирах иконы меняют энергетику пространства и сам менталитет проживающих там людей. Иконы могут быть работающие и пассивные. Нужна ли вера в их особое благотворное влияние на психику, душу и эмоциональную жизнь людей. Да, нужна, как и во всех процессах, где присутствует вера, там присутствует материализация многих человеческих намерений. Исторически иконы на Руси были всегда во всех жилых помещениях, многие были строго функциональны и ориентированы на определённое содействие и помощь в житейских делах. Этапы иконописания Техника иконописания сложна и своеобразна; последовательность писания иконы выработана в древности, изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение.

Что же это такое – икона? Какое понимание ее должно быть первичным: религиозное ли, искусствоведческое, историческое? У каждого ответ на этот вопрос свой. Но одно ясно: мы не должны воспринимать иконы как портреты святых, также нельзя видеть в иконописи выражение идолопоклонничества. В квартирах иконы меняют энергетику пространства и сам менталитет проживающих там людей. Иконы могут быть работающие и пассивные. Нужна ли вера в их особое благотворное влияние на психику, душу и эмоциональную жизнь людей. Да, нужна, как и во всех процессах, где присутствует вера, там присутствует материализация многих человеческих намерений. Исторически иконы на Руси были всегда во всех жилых помещениях, многие были строго функциональны и ориентированы на определённое содействие и помощь в житейских делах. Этапы иконописания Техника иконописания сложна и своеобразна; последовательность писания иконы выработана в древности, изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение. Поэтому Горы обычно изображаются крупными уступами и лещадками, по лещадкам располагаются кремешки, формы которых разнообразны – то прямоугольные, то ромбовидные, то треугольные. Верхушки гор заканчиваются условными завитками. Почти всегда в нижней части гор размещаются пещеры, часто по горам – поросли трав и деревья. Обычно горы имеют красивые мягкие силуэты нежно-желтоватых, зеленоватых, синих и фиолетово-розовых тонов. Травы и деревья – темно-зеленых тонов. Деревья условной, веерообразной формы, в редких случаях округленных форм, у всех – стволы к корням сильно утолщены. Листва их заключается то в треугольник, то в пятиугольник, а иногда – в шестиугольник и в семиугольник. Общие их формы вытянутые или сплюснутые. Вода встречается редко и выполняется одним приемом: волнообразные параллельные линии по темно-синему ярко выраженному силуэту крупных волн. Фигуры людей несколько удлиненных пропорций, что придает им строгую стройность и величие. Они всегда имеют глубокое внутреннее содержание.

Поэтому Горы обычно изображаются крупными уступами и лещадками, по лещадкам располагаются кремешки, формы которых разнообразны – то прямоугольные, то ромбовидные, то треугольные. Верхушки гор заканчиваются условными завитками. Почти всегда в нижней части гор размещаются пещеры, часто по горам – поросли трав и деревья. Обычно горы имеют красивые мягкие силуэты нежно-желтоватых, зеленоватых, синих и фиолетово-розовых тонов. Травы и деревья – темно-зеленых тонов. Деревья условной, веерообразной формы, в редких случаях округленных форм, у всех – стволы к корням сильно утолщены. Листва их заключается то в треугольник, то в пятиугольник, а иногда – в шестиугольник и в семиугольник. Общие их формы вытянутые или сплюснутые. Вода встречается редко и выполняется одним приемом: волнообразные параллельные линии по темно-синему ярко выраженному силуэту крупных волн. Фигуры людей несколько удлиненных пропорций, что придает им строгую стройность и величие. Они всегда имеют глубокое внутреннее содержание. Одни фигуры выражают смирение и благолепие, другие – богатырское величие, третьи – одухотворенность, задумчивость, скорбь, радость, человеческое благородство. Икона в современной России Для современного человека, воспитанного вне христианских традиций, уже первая ступень оказывается труднопреодолимой. Вторая ступень соответствует уровню оглашенных в Церкви и требует некоторой подготовки, своего рода катехизиса. На этом уровне и сама икона является катехизисом, той самой “Библией для неграмотных”, как ее называли св. отцы. Четвертый уровень соответствует обычной аскетической и молитвенной жизни христианина, в которой требуются не только интеллектуальные усилия, но прежде всего духовная работа, созидание внутреннего человека. На этой ступени уже не мы постигаем образ, но образ начинает действовать в нас. Здесь икона как текст становится не столько носителем информации, сколько возбудителем информации внутри созерцающего. Четвертый уровень открывается на высших ступенях молитвы. Св. Григорий Палама предполагал, что иные иконы нужны новоначальным, иные мирянам, иные монахам, а истинный исихаст созерцает Бога вне всякого видимого образа.

Одни фигуры выражают смирение и благолепие, другие – богатырское величие, третьи – одухотворенность, задумчивость, скорбь, радость, человеческое благородство. Икона в современной России Для современного человека, воспитанного вне христианских традиций, уже первая ступень оказывается труднопреодолимой. Вторая ступень соответствует уровню оглашенных в Церкви и требует некоторой подготовки, своего рода катехизиса. На этом уровне и сама икона является катехизисом, той самой “Библией для неграмотных”, как ее называли св. отцы. Четвертый уровень соответствует обычной аскетической и молитвенной жизни христианина, в которой требуются не только интеллектуальные усилия, но прежде всего духовная работа, созидание внутреннего человека. На этой ступени уже не мы постигаем образ, но образ начинает действовать в нас. Здесь икона как текст становится не столько носителем информации, сколько возбудителем информации внутри созерцающего. Четвертый уровень открывается на высших ступенях молитвы. Св. Григорий Палама предполагал, что иные иконы нужны новоначальным, иные мирянам, иные монахам, а истинный исихаст созерцает Бога вне всякого видимого образа. Как видим, вновь выстраивается определенная лествица, взбираясь по которой мы вновь приходим к Прообразу Непостижимому – Богу, дающему всему начало. Икона являет нам образ нового человека, преображенного, целомудренного. «Душе грешно без тела, как телу без сорочки», – писал русский поэт Арсений Тарковский, творчество которого, несомненно, пропитано христианскими идеями. Но в целом искусство XX века уже не знает этой целомудренности человеческого существа, выраженного в иконе, открытого в тайне Воплощения Слова. Утратив здоровое эллинское начало, пройдя через аскетические крайности средневековья, возгордившись собой как венцом творения в Ренессансе, разложив себя под микроскопом рациональной философии Нового времени, человек на исходе второго тысячелетия нашей эры пришел в полную растерянность относительно собственного «я». Заключение Таким образом, на основании вышеизложенного материала, мы пришли к выводу, что на протяжении всей истории христианства иконы служили символом веры людей в Бога и его помощь им.

Как видим, вновь выстраивается определенная лествица, взбираясь по которой мы вновь приходим к Прообразу Непостижимому – Богу, дающему всему начало. Икона являет нам образ нового человека, преображенного, целомудренного. «Душе грешно без тела, как телу без сорочки», – писал русский поэт Арсений Тарковский, творчество которого, несомненно, пропитано христианскими идеями. Но в целом искусство XX века уже не знает этой целомудренности человеческого существа, выраженного в иконе, открытого в тайне Воплощения Слова. Утратив здоровое эллинское начало, пройдя через аскетические крайности средневековья, возгордившись собой как венцом творения в Ренессансе, разложив себя под микроскопом рациональной философии Нового времени, человек на исходе второго тысячелетия нашей эры пришел в полную растерянность относительно собственного «я». Заключение Таким образом, на основании вышеизложенного материала, мы пришли к выводу, что на протяжении всей истории христианства иконы служили символом веры людей в Бога и его помощь им. Иконы берегли: их охраняли от язычников и, позднее, от царей-иконоборцев. Духовные подъемы и спады ярко отразились в русской иконописи XV-XVII веков, когда Русь освободилась от татарского ига. Тогда русские иконописцы, поверив в силы своего народа, освободились от греческого давления и лики святых стали русскими. Своеобразие иконы состоит в том, что она является совсем особым художественным миром, проникнуть в который не так легко. Но кто находит доступ в этот мир, тот без труда начинает открывать в нем все новые и новые красоты. И отвлеченный язык иконы, его недомолвки, его символы становятся постепенно понятными и облекаются в нашем сознании в плоть и кровь конкретного художественного образа. С этого момента простое разглядывание иконы уступает место ее пониманию. Необходимо отличать икону от других форм изобразительного искусства. При рассмотрении иконы важнейшее значение имеют иконография и стиль. Для иконографии характерны свои стилистические особенности. Считается, что совокупность изобразительных приёмов, свойственных иконописи, образует особую знаковую систему или, иными словами, язык, то есть икона представляет собой текст.

Иконы берегли: их охраняли от язычников и, позднее, от царей-иконоборцев. Духовные подъемы и спады ярко отразились в русской иконописи XV-XVII веков, когда Русь освободилась от татарского ига. Тогда русские иконописцы, поверив в силы своего народа, освободились от греческого давления и лики святых стали русскими. Своеобразие иконы состоит в том, что она является совсем особым художественным миром, проникнуть в который не так легко. Но кто находит доступ в этот мир, тот без труда начинает открывать в нем все новые и новые красоты. И отвлеченный язык иконы, его недомолвки, его символы становятся постепенно понятными и облекаются в нашем сознании в плоть и кровь конкретного художественного образа. С этого момента простое разглядывание иконы уступает место ее пониманию. Необходимо отличать икону от других форм изобразительного искусства. При рассмотрении иконы важнейшее значение имеют иконография и стиль. Для иконографии характерны свои стилистические особенности. Считается, что совокупность изобразительных приёмов, свойственных иконописи, образует особую знаковую систему или, иными словами, язык, то есть икона представляет собой текст.

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| © 2006-2022 Издательство ГРАМОТА разработка и создание сайта, поисковая оптимизация: krav.  ru ru | ||||||||

Иконы, символы и семиотическая сеть

Семиотика, грубо говоря, это изучение знаков. Достаточно просто. Что становится трудным, так это определение того, что на самом деле представляет собой «знак».

Когда мы думаем о знаках, мы думаем о вещах слева, не так ли? Мы думаем о чем-то визуальном, например, о указателе. Но «знаки» состоят из множества различных компонентов — слов, звуков, языка тела и контекста — все они объединяются, чтобы создать визуальный язык, который помогает нам что-то понять, будь то дорога на пляж или что-то еще. Мы действительно нравимся нам в первый раз, когда мы встречаемся с ними.

О чем эта статья не касается

Эта статья не о семиотике. Я не собираюсь вдаваться в подробности, поскольку это , такое как , глубокая область, которую я едва касался поверхности за последние несколько месяцев. Я собираюсь рассказать об использовании семиотики в информационной архитектуре, поиске путей и дизайне иконок для Интернета. Это большая тема, так что, вероятно, это будет введением в то, что я раскрою более подробно в главе книги, которую сейчас пишу (подробнее об этом позже).

Это большая тема, так что, вероятно, это будет введением в то, что я раскрою более подробно в главе книги, которую сейчас пишу (подробнее об этом позже).

Начнем с самого начала

Мы установили, что семиотика — это наука о знаках, а знаки могут состоять из самых разных элементов, таких как язык, изображения, язык тела и т. д., но что все это означает в практическом смысле? ? Что ж, было бы полезно дать вам краткий обзор области семиотики, а затем перейти к некоторым теориям, которые составляют ее ядро.

Современные семиотики изучают не только «знаки» — это гораздо глубже — они изучают то, как формируется значение . Они изучают, как люди в первую очередь интерпретируют знак, как они затем опираются на культурный или личный опыт, чтобы понять знак. В этом смысле семиотика связана с коммуникацией (видите параллели с дизайном?).

Существуют три основных области семиотики; сами знаки, способ их организации в системы и контекст, в котором они появляются.

Первый из них мы рассмотрим в этой статье.

Сами Знаки

Чарльз Сандерс Пирс — американский философ, признанный основателем современной семиотики. Пирс интересовался тем, как мы понимаем окружающий мир, и в этом смысле его меньше интересовал лингвистический аспект семиотики, впервые появившейся в начале XIX века.00-х годов швейцарский профессор лингвистики Фердинанд де Соссюр.

Пирс предложил разделить знаки на три категории; Значок, индекс и символ.

- Иконка — Знак-иконка — это знак, напоминающий что-то, например, фотографии людей. Значок также может быть иллюстративным или схематическим, например, знак «не курить».

- Указатель – Указательный знак – это знак, в котором существует прямая связь между знаком и объектом. Большинство дорожных знаков являются указателями, поскольку они представляют информацию, относящуюся к месту (например, знак «скользкое дорожное покрытие», установленный на дороге, подверженной затоплению)

- Символы –

Символ не имеет логического значения между ним и объектом. К сожалению, в Интернете полно плохих примеров этого типа вывески, но есть и хорошие — например, значок домашней страницы, который является домом. Другими закадровыми символами, которые могут помочь объяснить разницу, являются флаги. Флаги — это символы, которые представляют страны или организации. Опять же, переход к дизайну и брендингу очень очевиден в этих знаках.

К сожалению, в Интернете полно плохих примеров этого типа вывески, но есть и хорошие — например, значок домашней страницы, который является домом. Другими закадровыми символами, которые могут помочь объяснить разницу, являются флаги. Флаги — это символы, которые представляют страны или организации. Опять же, переход к дизайну и брендингу очень очевиден в этих знаках.

Соссюр, однако, предложил более простую структуру того, что такое знак:

- «означающее» (значащее) – форма , которую принимает знак; и

- «означаемое» (значение?) — понятие , которое оно представляет.

Для Соссюра знак — это комбинация обоих. Но что все это значит с точки зрения Интернета?

Семиотика и сеть

Сеть полна знаков. Подумай об этом.

Большинство пользователей хотят выполнить задачу на веб-сайте, для этого им нужно перейти в нужное место. Для этого они должны следовать знакам. Видеть?

Не только визуальные знаки.

IA — это область веб-разработки, связанная с организацией информации. Однажды моя хорошая знакомая из IA рассказала мне, что ее так взволновало в ее работе. «Я составляю списки», — сказала она с широкой улыбкой. «Затем, — продолжила она, — я составляю списки внутри списков». Звучит захватывающе, не так ли? Мы продолжили обсуждение слов и того, как они влияют на то, что она делает.

«Слова имеют значение», — сказала она. «Наверное, больше всего на свете. У вас может быть плохой дизайн, но если слова правильные и в нужном месте, пользователь, как правило, найдет то, что ему нужно».

Вывод из этого разговора таков, что слова в сети тоже знаки. Правильное слово в нужном месте — разве не в этом суть навигации? Контекст. Давайте теперь перейдем к чему-то более визуальному.

Давайте рассмотрим пример разработки системы иконок для онлайн-приложения. Параллели с дизайном программного обеспечения очевидны — хорошо спроектированный графический интерфейс имеет довольно хорошие значки, или, лучше сказать, знаки. Так что же нужно сделать, чтобы эти значки были понятны пользователю?

Так что же нужно сделать, чтобы эти значки были понятны пользователю?

Вот моя тройка лучших:

- Быть заметным – Быть смелым.

- Оставьте «творчество» плохим дизайнерам

- Локация, локация – Будь в нужном месте.

Есть и другие, но это моя тройка лучших способов создания успешных вывесок (не забывайте, что значки в Интернете — это вывески , и при их разработке вы разрабатываете систему вывесок, нравится вам это или нет.

Итак, что насчет вывесок?

Ну, я не буду вдаваться в подробности в этой статье (для этого вам придется дождаться книги). Системы вывесок так же важны, как и отдельные вывески. Коллективное значение и общая ассоциация — это элементы, которые заставляют систему указателей работать (в следующий раз, когда вы будете в аэропорту, взгляните на систему указателей!)

И последнее…

месяцев для обновления книги, которая будет включать главу о семиотике и дизайне иконок. Вероятно, сначала она будет опубликована самостоятельно (с загрузкой в pdf и возможностью купить полноцветную книгу в переплете) и будет доступна здесь за скромную сумму. О, и у него рабочее название «Пять простых шагов в дизайне». Это должно дать вам представление о том, о чем идет речь 🙂

Вероятно, сначала она будет опубликована самостоятельно (с загрузкой в pdf и возможностью купить полноцветную книгу в переплете) и будет доступна здесь за скромную сумму. О, и у него рабочее название «Пять простых шагов в дизайне». Это должно дать вам представление о том, о чем идет речь 🙂

Наши семиотические отношения с иконами | от Catiana Munoz

Изображение с сайта Pexels.Не многие из нас осознают, насколько нас окружают иконы. Дошло до того, что мы подсознательно ожидаем, что увидит их в любой ситуации, будь то руководство по эксплуатации, которое мы изучаем, мобильное устройство, которое мы используем, меню, которое мы читаем, место, которое мы посещаем, — черт возьми, даже эти причудливые японские сиденья для унитаза. есть значки, которые помогут вам получить лучший опыт сидения в вашей жизни (я бы знал, я действительно использовал один!).

Бесспорно, как сильно они нам нужны. По мере того, как я углублялся в UXA, я начал смотреть на мир через особую призму, которую могли понять только те, кто нашел время, чтобы погрузиться в дизайн. Это не значит, что те, кто не является дизайнером, не могут понять, как мы, но сделать этот дополнительный шаг, чтобы понять истинную природу и значение значка, может быть несколько увлекательно.

Это не значит, что те, кто не является дизайнером, не могут понять, как мы, но сделать этот дополнительный шаг, чтобы понять истинную природу и значение значка, может быть несколько увлекательно.

Иконки в своей самой базовой концепции были созданы теми, кто должен был передать определенное сообщение и сжать его в наиболее схематичной форме. Еще одна основная концепция значка заключается в том, что он помогает читателю или пользователю быстро понять сообщение, не создавая слишком большой когнитивной перегрузки. Его простой, но эффективный подход прошел через всю историю человечества, успешно продолжая оставаться нашими проводниками для референтного контекста. Настолько, что триадическая модель под названием «Семиотика знаков» была создана Чарльзом Сандерсом Пирсом (1839 г.).–1914) сформулировать теоретические толкования знаков по трем категориям: символы, пиктограммы и указатели.

Прочитав об этой модели, я быстро заметил, что у моего Macbook Pro есть набор значков на полосе управления сенсорной панели. В общей сложности 13 значков (за исключением значка Siri и кнопки «ESC») были специально разработаны с целью помочь пользователю в выполнении его задач.

В общей сложности 13 значков (за исключением значка Siri и кнопки «ESC») были специально разработаны с целью помочь пользователю в выполнении его задач.

Меня заинтересовали эти значки, так как я использовал только шесть из тринадцати в день. Поэтому я взял на себя задачу векторизовать их и найти для каждого из них референтную связь между тем, на что они похожи, и их означаемым объектом.

13 значков, которые появляются на сенсорной панели управления, исчезают при доступе к Microsoft Outlook. Что-то, что я понял в процессе векторизации, это их вес , стиль , форма и контур – все они были последовательными в своей эстетике. Иконки имели средний вес, я бы сказал плюс-минус около 5pt. Стиль был минималистичным с 2D-линиями, большинство из них имели пустую область заливки. Формы и очертания были слегка закруглены по краям, примерно 2-3 пикселя. Возможно, это может показаться немного тривиальным, но это чрезвычайно важная вещь, которую дизайнер должен учитывать в целях брендинга. Вы бы никогда не увидели, как значки с устройства Android переходят на IOS, это просто не имело бы смысла, к тому же Apple поставила своей неопределенной миссией сохранение целостности всех аспектов своего бренда — даже значков.

Возможно, это может показаться немного тривиальным, но это чрезвычайно важная вещь, которую дизайнер должен учитывать в целях брендинга. Вы бы никогда не увидели, как значки с устройства Android переходят на IOS, это просто не имело бы смысла, к тому же Apple поставила своей неопределенной миссией сохранение целостности всех аспектов своего бренда — даже значков.

Однако по какой-то причине я не мог просто найти в Google некоторые референтные метки значка. Мне пришлось открыть свой Outlook и взаимодействовать с оставшимися значками, которые я никогда не использовал. На самом деле это было немного поучительно, потому что я хотел выяснить их ярлыки, прежде чем убедиться, что я правильно их интерпретирую.

13 значков, которые я векторизовал, которые находятся на панели управления сенсорной панели, проскальзывают при использовании Microsoft Outlook. Простым прикосновением я смог обнаружить каждую из их функций. Было интересно и весело. Теперь я буду знать, на что способна каждая иконка, и смогу использовать их в будущем.

СПб.: Лига Пресс, 2000.

СПб.: Лига Пресс, 2000. К сожалению, в Интернете полно плохих примеров этого типа вывески, но есть и хорошие — например, значок домашней страницы, который является домом. Другими закадровыми символами, которые могут помочь объяснить разницу, являются флаги. Флаги — это символы, которые представляют страны или организации. Опять же, переход к дизайну и брендингу очень очевиден в этих знаках.

К сожалению, в Интернете полно плохих примеров этого типа вывески, но есть и хорошие — например, значок домашней страницы, который является домом. Другими закадровыми символами, которые могут помочь объяснить разницу, являются флаги. Флаги — это символы, которые представляют страны или организации. Опять же, переход к дизайну и брендингу очень очевиден в этих знаках.