3. Скептицизм д. Юма

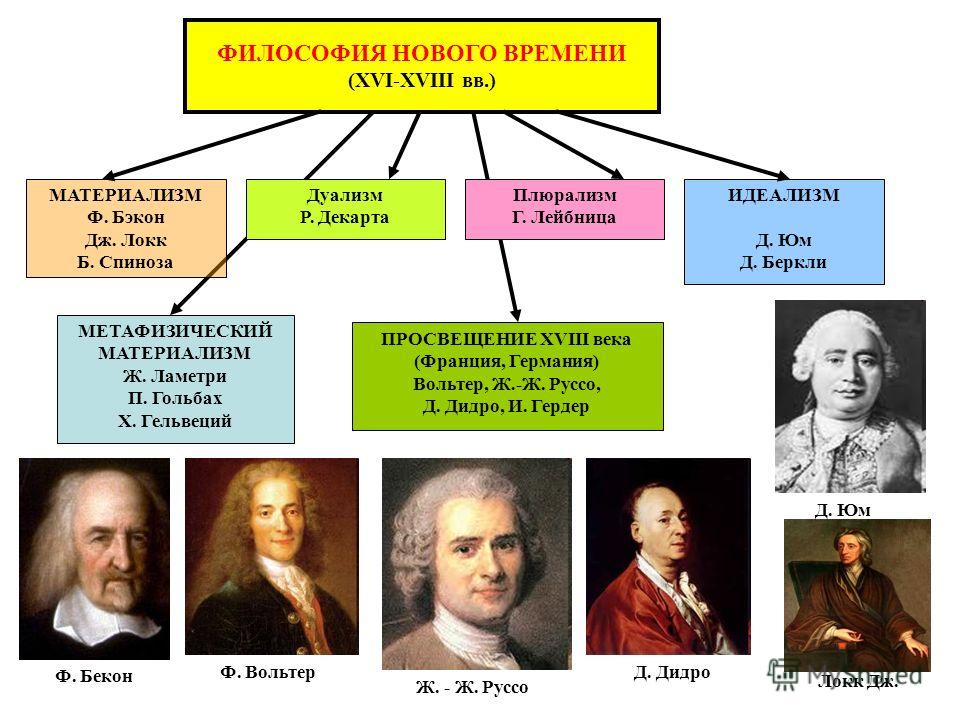

Видное место в британской философии занимает Давид Юм (1711-1776). Он автор ряда крупных работ, среди которых наиболее важными являются «Трактат о человеческой природе» (1740), «Исследования о человеческом познании» (1748), «Исследования о принципах нравственности» (1751). В 1763-1766 годах он был секретарем английского посольства во Франции, где близко познакомился с выдающимися французкими энциклопедистами Дидро, Даламбером, Гельвецием, Гольбахом, Руссо.

Д.Юм в своей

творческой деятельности уделил внимание

многим проблемам истории, этики,

экономики, философии, религии. Но

центральное место в его исследованиях

занимали вопросы теории познания. В

процессе разработки этой теории он,

прежде всего, опирался на исследования

своих непосредственных предшественников

в британской философии: Д. Локка и

Д.Беркли. Влияние этих двух крупных

мыслителей на творчество Д.Юма можно

отмечать повсеместно. Тем не менее

следует признать, что Д.

Как и другие

представители британской философии

XVII-XVIII вв., Д.Юм был сторонником эмпиризма.

Основой всего процесса познания, с точки

зрения шотландского мыслителя, является

опыт. Трактовка опыта в учении Юма в

значительной мере совпадает с берклианской.

Юм, также как и Беркли, исключает из

понятия опыта объект, существование

материального мира вещей, независимых

от нашего сознания. Юм утверждает, что

человеческому уму недоступно ничего,

кроме образов и восприятий. То, что стоит

за этими образами и восприятиями, с

точки зрения Юма, не поддается рациональному

обоснованию. Но это совсем не означает,

что Юм вообще отрицает существование

материального мира, о котором

свидетельствуют данные органов чувств.

По его мнению, люди, в силу природного

инстинкта или предрасположенности,

готовы верить своим чувствам. Вполне

очевидно и то, что люди, следуя этому

слепому и могучему природному инстинкту,

всегда считают, что образы, доставляемые

чувствами и суть внешние объекты, но не

подозревают, что первые -не что иное,

как представление вторых.

Вслед за Локком и

Беркли, Юм осмысливает опыт, в значительной

мере, как процесс. Однако структура

опыта в концепции Д.Юма имеет ряд

особенностей. Основными элементами

опыта, по Юму, являются восприятия

(перцепции), которые состоят из двух

форм познания: впечатлений и идей. При

этом под восприятием подразумевается

всякое содержание сознания независимо

от источника его формирования. Различие

же между восприятиями и идеями Юм

устанавливает по чисто психологическому

признаку: степени живости и яркости, с

которой они поражают наш ум. Впечатления

– это такие перцепции, которые входят в

сознание с наибольшей силой и неудержимостью

и охватывают “все наши ощущения,

аффекты и эмоции при первом их появлении

в душе”.

Следуя разработанной

Локком терминологиии, Д.Юм делит все

впечатления на “впечатления ощущения”

и “впечатления рефлексии”. Причина

появления впечатления ощущений, по Юму,

неизвестна. Ее должны выявлять не

философы, а анатомы и физиологи. Именно

они могут и должны определить, какие из

органов чувств дают человеку наибольшую

и достоверную информацию о мире. Философию

же интересуют впечатления рефлексии.

По Юму, они возникают в результате

действия на ум некоторых идей ощущений

(т.е. копии впечатлений, ощущений). Все

впечатления сохраняются и перерабатываются

в уме в идеи с помощью способностей

памяти и воображения. Память сохраняет

порядок последовательности идей, а

воображение свободно перемещает их.

Однако, деятельность ума, по мнению Юма,

ничего нового не превносит в исходный

материал. Вся творческая сила ума, по

его словам, сводится лишь к способностям

соединять, перемещать, увеличивать или

уменьшать материал, доставляемый нам

внешними чувствами и опытом.

Поскольку Юм отрывает содержание сознания от внешнего мира, вопрос о связи между идеями и вещами для него отпадает. Существенным вопросом дальнейшего исследования познавательного процесса становится для него вопрос о связи между различными идеями. В постановке Юма эта проблема формулируется как проблема ассоциации идей. Юм утверждает, что «человеческой природе» изначально присуще некоторое важное свойство или “принцип”. Таким принципом он объявляет принцип ассоциации. Сущность этого принципа, по его мнению, непознаваема. Но его внешние проявления обнаруживаются в трех типах ассоциации идей.

Второй тип –

ассоциации по смежности в пространстве

и времени. Юм считает, что, если находишься

недалеко от дома, то мысль о близких

значительно ярче и живее, чем в случае,

если бы ты находился от дома на значительном

расстоянии.

Третий тип –

ассоциации причинности. На этом типе

ассоциаций мы остановимся подробнее,

поскольку разработка учения о

причинно-следственных связях и отношениях

является одним из главных достижений

Д.Юма. Следует отметить, что согласно

Юму, все эти типы ассоциаций или принципы

не являются врожденными свойствами

человеческого сознания, а получены из

опыта. И поскольку Юм понимает опыт как

совокупность восприятий, то отношения

пространства и времени, равно как и

причинности зависимости для него не

объективно существующие, присущие самим

вещам отношения, а лишь результат

причинной связи восприятий. Идея

причинности, по Юму, возникает в результате

определенных отношений между объектами.

Во-первых, это отношения смежности в

пространстве и во времени. «Ни один

объект не может произвести действие в

такое время и в таком месте, которые

хоть сколько-нибудь отдалены от времени

и места его существования» (Юм Д. Соч. В

2-х тт. Т. 1.— М.— С.171). Во-вторых, идея

причинности обязательно предполагает

отношение предшествования причины

действию во времени.

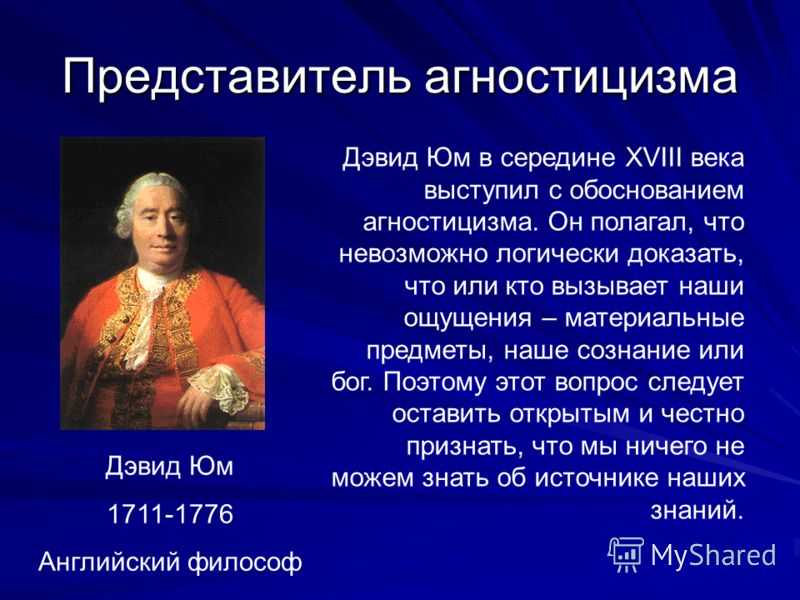

Таким образом,

поставив проблему объективного

существования причинно-следственных

связей, Юм решил ее с позиций агностицизма.

Он полагал, что существование

причинно-следственных связей недоказуемо,

так как то, что считается следствием не

содержится в том, что считают причиной.

Следствие логически не выводимо из

причины и не похоже на нее.

Наши представления

о причинности, утверждает шотландский

мыслитель, имеют опытное происхождение.

Вначале люди опытным путем фиксируют

многократное появление объекта В после

объекта А. На этой основе складывается

ассоциация восприятия этих объектов.

После впечатления, полученного от

объекта А, в сознании всплывает идея

объекта В. Многократное действие этой

ассоциации приводят к образованию в

нашем уме устойчивой привычки ожидания

того, что за появлением А обязательно

последует В. В результате люди впадают

в логическую ошибку, которая формулируется

в суждении: «после этого значит по

причине этого». В дальнейшем данная

привычка превращается в постоянное

воображение, что объект В будет появлятся

после объекта А в будущем. Наконец это

воображение перерастает в веру, то есть

устойчивую склонность нашего разума

считать, что многократное появление В

после А и есть именно причинная связь

на основе веры в существовании единичных

случаев причинно- следственной связи

люди начинают верить во всеобщность и

необходимость действия закона причинности.

Учение Юма о

причинности содержало для своего времени

ряд положительных моментов. Юм был прав,

отстаивая опытное происхождение этой

категории. Верно и то, что последовательность

событий во времени еще не означает

наличия причинно-следственной связи.

Анализ психологического механизма

возникновения причинности также является

заслугой Юма. Однако Юм впадает в

серьезное противоречие, когда, с одной

стороны, утверждает, что понятие

причинности мы можем получить и

действительно получаем только из опыта,

а с другой стороны, он заявляет, что

опыт, якобы, совершенно ничего не говорит

нам о порождении действий причинами,

то есть не доказывает объективности

причинных отношений. Такое феноменологическое

решение проблемы причинности используется

Юмом для обоснования скептицизма как

особой юмовской системы агностицизма. Мы об этом уже вели речь вначале данного

раздела, когда освещали вопрос о трактовке

Юмом опыта. Сейчас мы хотели бы обратить

внимание на то, что этот скептицизм

находится в русле субъективно-идеалистической

концепции и принципиально не отличается

от позиции Беркли. Принципиальное

отличие от Беркли начинается у Юма при

истолковании субстанции. В какой-то

мере, а именно, в борьбе против материализма

Юм продолжает линию Беркли в объяснении

субстанции. Он спрашивает: извлекается

ли эта сложная идея из впечатлений,

ощущений или рефлексии? И отвечает: нет.

Ибо субстанция не есть ни цвет, ни вкус,

ни запах, а также ни страсть или эмоция,

то есть ни один из возможных в его учении

элементов чувственного опыта. «Идея

субстанции, равно как и идея модуса, не

что иное, как совокупность простых идей,

объединенных воображением и наделенных

особым именем, с помощью которого мы

можем вызвать эту совокупность в

собственной памяти или в памяти других

людей» (Там же.— С. 105). Таким образом,

субстанция, по Юму – это удобная фикция

воображения.

Мы об этом уже вели речь вначале данного

раздела, когда освещали вопрос о трактовке

Юмом опыта. Сейчас мы хотели бы обратить

внимание на то, что этот скептицизм

находится в русле субъективно-идеалистической

концепции и принципиально не отличается

от позиции Беркли. Принципиальное

отличие от Беркли начинается у Юма при

истолковании субстанции. В какой-то

мере, а именно, в борьбе против материализма

Юм продолжает линию Беркли в объяснении

субстанции. Он спрашивает: извлекается

ли эта сложная идея из впечатлений,

ощущений или рефлексии? И отвечает: нет.

Ибо субстанция не есть ни цвет, ни вкус,

ни запах, а также ни страсть или эмоция,

то есть ни один из возможных в его учении

элементов чувственного опыта. «Идея

субстанции, равно как и идея модуса, не

что иное, как совокупность простых идей,

объединенных воображением и наделенных

особым именем, с помощью которого мы

можем вызвать эту совокупность в

собственной памяти или в памяти других

людей» (Там же.— С. 105). Таким образом,

субстанция, по Юму – это удобная фикция

воображения.

Последовательно

придерживаясь субъективно- идеалистических

взглядов, Юм, в противоположность Беркли,

распространяет скептицизм и на духовную,

в том числе и на божественную, субстанцию.

По его мнению, с помощью опыта невозможно

обнаружить особое восприятие духовной

субстанции. Отдельные впечатления сами

являются субстанциями и не нуждаются

в поддержке со стороны чего-то еще. Если

бы имелась духовная субстанция, то она

была бы постоянной. Но ни одно впечатление

не бывает постоянным. На основе всех

этих размышлений Юм подвергает критике

рационалистические доказательства

бытия Бога, отвергает чудеса и полагает,

что религия всегда была в человеческом

обществе источником раздоров между

людьми. Подробно рассматривая вопрос

о происхождении религиозных верований,

Юм приходит к выводу, что источник

религии находится в фантазиях людей,

стимулируемых чувствами страха и

надежды. Вместе с тем, Юм не отвергает

религию, а считает необходимым сохранить

религиозную мораль как важный источник

человеческого общежития.

Таким образом, Юм, в определенном смысле, продолжает эволюцию британского эмпиризма. Этот эмпиризм начинается гносеологическим оптимизмом и материализмом Ф.Бэкона и заканчивается скептицизмом и субъективным идеализмом Д.Юма. Скептицизм Юма, связанный с его отказом от сведения восприятий, с одной стороны, к внешнему миру, а с другой — к духовной субстанции, Богу, является одной из форм агностицизма. Юмовский религиозный скептицизм был использован французскими просветителями. Агностические установки в теории познания Юма послужили исходным пунктом для формирования кантовского критицизма, заложившего основы немецкой классической философии.

Философия иррационализма

Подобное

стремление к рационализации всего

сущего, которая во многих случаях

приобрела форму сциентизма, теоретическая

недостаточность спекулятивно-умозрительной

немецкой классической философии вызвали

критику со стороны других философов,

названных иррационалистами. Видными

представителями иррационалистического

направления в философии были А. Шопенгауэр

и Ф. Ницше.

Видными

представителями иррационалистического

направления в философии были А. Шопенгауэр

и Ф. Ницше.

Философия Артура Шопенгауэра исходит из первичности воли и вторичности всех остальных проявлений человека. “Я мыслю…” Декарта он перефразировал на “Я желаю, я хочу, следовательно, существую”.

Желание

– первичнее и фундаментальнее, чем

мышление и тем более доброта или

сострадание. Воля всеобща, универсальна

для всего живого. Именно воля воплощается

в силе и двигает миром. Воля не только

универсальна, но и бессмертна. Она

единственная реальность, не нуждающаяся

в более прочном фундаменте, поскольку

волею все движется и она – ключ к объяснению

всего происходящего. Согласно Шопенгауэру,

“воля – сама по себе бессознательна

и представляет собой лишь слепой,

неудержимый порыв, – такой она проявляется

еще в неорганической и растительной

природе и ее законах, как и в растительной

части нашей собственной жизни” [1].

Воля самодостаточна. С ее помощью можно

все объяснить, но ее саму нельзя понять,

разумно постигнуть. Вот почему наука

беспомощна в объяснении тех процессов,

которые происходят в природе и обществе.

С этих позиций Шопенгауэр критиковал

предшествующие философские концепции,

особенно Гегеля, называя его “великим

бумагомарателем”, который ищет в

потоке человеческих страстей некие

закономерности.

Вот почему наука

беспомощна в объяснении тех процессов,

которые происходят в природе и обществе.

С этих позиций Шопенгауэр критиковал

предшествующие философские концепции,

особенно Гегеля, называя его “великим

бумагомарателем”, который ищет в

потоке человеческих страстей некие

закономерности.

1 Шопенгауэр А. Собр. соч. Т. 1. М., 1992. С. 296.

В

этом же направлении шли и философские

рассуждения Фридриха Ницше, поставившего

вопрос о переоценке всех фундаментальных

ценностей. Действительно, в концепции

Ницше имеет место пересмотр таких

понятий и идей, как разум, мораль, религия,

прогресс в культуре, добро, зло и т.д.

Ницше считал себя “динамитом”,

который опровергает все и оказывается

нужным человечеству в моменты кризиса.

В начале третьего тысячелетия можно

сказать, что Ницше оказался пророком.

Многие его предсказания сбываются.

Во-первых, современная философская

мысль подвергает сомнению понятие

прогресса в принципе. Во-вторых, тезис

Ницше “Бог – умер” подходит к миру,

который не может жить в согласии с собой

и с природой. Ницше, как и ранее Шопенгауэр,

считал опасной мысль о рациональности

всего сущего. Он считал, что жизнь

иррациональна, слепа и жестока. Современная

философия также не отрицает того

обстоятельства, что в мире далеко не

все рационально и существуют такие

сферы бытия, которые не поддаются

рациональному постижению.

Ницше, как и ранее Шопенгауэр,

считал опасной мысль о рациональности

всего сущего. Он считал, что жизнь

иррациональна, слепа и жестока. Современная

философия также не отрицает того

обстоятельства, что в мире далеко не

все рационально и существуют такие

сферы бытия, которые не поддаются

рациональному постижению.

В

целом Ницше критикует все достижения

рационалистической традиции за их

стремление к вневременным, вечным

истинам. В этой связи особенно резко он

относится к христианству как дегенеративному

явлению, насаждающему “рабскую

мораль”. Христианство по своей сути

представляет собой бунт “недоделанных

и неполноценных” людей, взывающих к

состраданию и жалости. Наоборот,

утверждает Ницше, может быть, следует

превозносить зло и порицать добро. Все

ведь зависит от того, что считать добром,

а что злом. На фоне подобной критики

традиционной морали и христианской

религии становится понятной его концепция

“сверхчеловека”, опирающаяся на

иррациональную и доминирующую над всем

остальным “волю власти”. Новый

человек должен сбросить старые

предрассудки и стать хозяином жизни,

солью земли. Если “все боги мертвы;

так восславим сверхчеловека”, лишенного

слабостей, не сгибающегося перед

трудностями, лишенного иллюзии и

творящего мир по своему усмотрению.

Новый

человек должен сбросить старые

предрассудки и стать хозяином жизни,

солью земли. Если “все боги мертвы;

так восславим сверхчеловека”, лишенного

слабостей, не сгибающегося перед

трудностями, лишенного иллюзии и

творящего мир по своему усмотрению.

Начиная с Нового времени социальные и культурные процессы детерминируются в европейской социокультурной традиции человеком дела. Глубинные метафизические вопросы несколько отходят на второй план. Люди больше действуют, нежели задумываются над тем, к чему эти действия могут привести и зачем вообще надо действовать. Разум инструментализируется и становится орудием достижения конкретных целей. Возникают философские системы, оправдывающие подобную мировоззренческую установку. Таковы многочисленные варианты позитивистской философии, прагматизма, сциентистски-ори-ентированных теоретико-методологических концепций.

Позитивизм,

стремясь стать инструментально значимой

ценностью, ограничивает философию

практически важными, но частными

проблемами, что особенно проявилось в

неопозитивизме, который свел философию

преимущественно к анализу языка науки

или методов получения нового знания. Тем самым формируется мировоззренческий

климат, в котором традиционные

экзистенциально-метафизические проблемы

считаются второстепенными и недостойными

особого внимания. Возникает высокомерие

к традиционным философским проблемам.

Пренебрежение глубинными вопросами

становится формой мысли. Начинается

“диктатура лабораторий” (X.

Ортега-и-Гассет).

Тем самым формируется мировоззренческий

климат, в котором традиционные

экзистенциально-метафизические проблемы

считаются второстепенными и недостойными

особого внимания. Возникает высокомерие

к традиционным философским проблемам.

Пренебрежение глубинными вопросами

становится формой мысли. Начинается

“диктатура лабораторий” (X.

Ортега-и-Гассет).

Подобное отношение к глубинным, метафизическим вопросам оправдывается тем, что они объявляются псевдопроблемами. Все, что не работает на решение конкретных проблем, считается метафизическим пережитком прошлого.

Однако уже сам тезис о том, что поиск сущности бытия есть псевдопроблема, приводит к сложнейшим проблемам, поскольку влечет отказ от понимания бытия, человека, Бога, возможностей и границ разума, продуктов деятельности. Ведь человек – вечная тайна. Он не исчерпывается его конкретными проявлениями. Человека возвышает мысль, хотя живет он не только мыслью.

Следует

признать, что мысль не исчерпывает себя

только в науке. Мысль столь же многообразна

и противоречива, как и сама жизнь. Поэтому

философия не может и не должна ограничить

себя изучением сути одной, даже такой

важной формы проявления мысли, как

наука. Философия как “священный

светоч” (Г.В.Ф. Гегель) должна вести

человека выше, дальше, глубже, чем этого

требуют непосредственная практика,

повседневность. Важно не дать потушить

этот “священный светоч” Истины,

ибо чем меньше он горит, тем меньше в

человеке нравственного, высокодуховного.

Если можно легко и быстро его погасить,

значит, в обществе неблагополучный

духовно-нравственный климат. В конечном

счете какова философия, таков и человек.

Духовная эволюция человека идет в

естественной связи с эволюцией его

философских представлений о себе и

мире. Потому пока человек не осознает

узость чисто утилитарно-экономического

подхода к миру и другим людям, он не

сможет решить экологические и другие

глобальные проблемы.

Мысль столь же многообразна

и противоречива, как и сама жизнь. Поэтому

философия не может и не должна ограничить

себя изучением сути одной, даже такой

важной формы проявления мысли, как

наука. Философия как “священный

светоч” (Г.В.Ф. Гегель) должна вести

человека выше, дальше, глубже, чем этого

требуют непосредственная практика,

повседневность. Важно не дать потушить

этот “священный светоч” Истины,

ибо чем меньше он горит, тем меньше в

человеке нравственного, высокодуховного.

Если можно легко и быстро его погасить,

значит, в обществе неблагополучный

духовно-нравственный климат. В конечном

счете какова философия, таков и человек.

Духовная эволюция человека идет в

естественной связи с эволюцией его

философских представлений о себе и

мире. Потому пока человек не осознает

узость чисто утилитарно-экономического

подхода к миру и другим людям, он не

сможет решить экологические и другие

глобальные проблемы.

Чем

больше развивались наука и технология,

которые увеличивали экономическую мощь

индустриального общества, тем более

острыми становились нерешенные

экзистенциально-антропологические

проблемы культуры. Впервые было осознано,

что не только “сон разума рождает

чудовищ”, но и бодрствующий разум

может привести человеческую культуру

к катастрофе. В попытках решить эти

проблемы возникли мощные

интеллектуально-философские концепции

– феноменология, философия жизни,

экзистенциализм, герменевтика, оказавшие

огромное влияние на ценностно-мировоззренческий

климат XX в. Истоками этих философских

концепций были сложные внутренние

проблемы человека и общества, остававшиеся

вне поля зрения сциентистски-ориентированных

течений. Именно в полемике с неопозитивизмом

и марксизмом утверждали себя названные

философские концепции.

Впервые было осознано,

что не только “сон разума рождает

чудовищ”, но и бодрствующий разум

может привести человеческую культуру

к катастрофе. В попытках решить эти

проблемы возникли мощные

интеллектуально-философские концепции

– феноменология, философия жизни,

экзистенциализм, герменевтика, оказавшие

огромное влияние на ценностно-мировоззренческий

климат XX в. Истоками этих философских

концепций были сложные внутренние

проблемы человека и общества, остававшиеся

вне поля зрения сциентистски-ориентированных

течений. Именно в полемике с неопозитивизмом

и марксизмом утверждали себя названные

философские концепции.

Показательна

в этом плане феноменология

Эдмунда Гуссерля. Сначала Гуссерль выступил против

психологизации логики и выдвинул идею

чистой логики как науки об абсолютных

сущностях, об истинах, содержание которых

не зависит от субъекта, высказывающего

те или иные суждения. Гуссерль подверг

критике психологизм Липпса, Милля, Маха,

Авенариуса и других, для которых мышление,

суждение, умозаключение, доказательство

– это психическая деятельность познающего

субъекта или продукты этой психической

деятельности. По мнению Гуссерля,

подобная позиция ведет к субъективизации

и релятивизации познания. Это не случайно,

поскольку в основе подобной релятивизации

и субъективизации лежат психологизация

познания, игнорирование возможности

интерсубъективности. Концепция чистой

логики как науки об абсолютных сущностях,

сформулированная Гуссерлем в первом

томе “Логических исследований”,

была пересмотрена им во втором, где

Гуссерль отходит от “абсолютного

логицизма” к феноменологии сознания,

которая, собственно, и прославила имя

Гуссерля как основоположника нового

направления в европейской философской

мысли.

По мнению Гуссерля,

подобная позиция ведет к субъективизации

и релятивизации познания. Это не случайно,

поскольку в основе подобной релятивизации

и субъективизации лежат психологизация

познания, игнорирование возможности

интерсубъективности. Концепция чистой

логики как науки об абсолютных сущностях,

сформулированная Гуссерлем в первом

томе “Логических исследований”,

была пересмотрена им во втором, где

Гуссерль отходит от “абсолютного

логицизма” к феноменологии сознания,

которая, собственно, и прославила имя

Гуссерля как основоположника нового

направления в европейской философской

мысли.

Феноменология

многопланова, имеет сложную структуру

и множество интерпретаций. Если кратко,

то суть ее сводится к выделению и изучению

в сознании некоторых существенных черт.

Сознание – бесконечный и необратимый

поток переживаний. Вместе с тем это не

сплошной, однородный поток, в нем есть

самостоятельные феномены, имеющие свои

особенности, поток имеет направленный

характер, т.е. сознание интенционально,

направлено на предметы. Нет ненаправленного

сознания. Сознание всегда есть сознание

о чем-то более или менее определенном.

Неважно, существует ли реально то, о чем

говорит сознание, главное, что сознание

направленно. Феноменология стремится

не к объективному знанию, а к

“первоначальному”, недискурсивному

опыту. Это “жизнь духа”, которая

постигается интуитивно и выступает

подлинным источником всякого существования.

Нет ненаправленного

сознания. Сознание всегда есть сознание

о чем-то более или менее определенном.

Неважно, существует ли реально то, о чем

говорит сознание, главное, что сознание

направленно. Феноменология стремится

не к объективному знанию, а к

“первоначальному”, недискурсивному

опыту. Это “жизнь духа”, которая

постигается интуитивно и выступает

подлинным источником всякого существования.

Тем

самым философия имеет дело с “чистой

субъективностью”. Феноменология не

ставит своей задачей что-то объяснить

на языке законов, она описывает данные

непосредственного опыта. Задача философа

состоит в том, чтобы в хаотическом потоке

переживаний найти такие акты, которые

бы переживались нами с полной очевидностью.

Проблема в том, чтобы найти первоначальный,

беспредпосылочный, очевидный акт

сознания. Подобная процедура получила

название “феноменологической

редукции”. Пытаясь понять бесконечное

многообразие жизни сознания, феноменология

предложила методы учета особенностей

переживания в зависимости от изменения

точки зрения, горизонта, модальности

видения и применила эти подходы к

социологии, религии и эстетике.

Попытку

проникнуть в субъективный мир человека

продолжили и экзистенциалисты (М.

Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр и др.),

для которых человек – его экзистенция,

бытие, могущее быть. Человек для

экзистенциалистов, например Мартина

Хайдеггера, – это “существо, которое

в состоянии поставить вопрос о бытии”.

Человек как существо, вопрошающее о

смысле бытия, не может быть редуцирован

к чистому объекту. Хайдеггер пишет:

“Только человек существует. Скала

есть, но она не существует. Дерево есть,

но оно не существует. Лошадь есть, но

она не существует. Ангел есть, но он не

существует. Бог есть, но он не существует”

[1]. Тем самым существование – это

исключительно человеческое существование.

Основной его признак – переживание

человеком своего собственного бытия.

Есть подлинное и неподлинное существование,

экзистенция – именно подлинное

существование. Подлинность отличается

осознанием временности человека,

учитывающим страх смерти, возможность

не быть. Только существование, осознающее

свою временность, является подлинным. Такая постановка вопроса способствовала

проблематизации “заботы”, “страха”

и других форм “бытия-в-мире”.

Такая постановка вопроса способствовала

проблематизации “заботы”, “страха”

и других форм “бытия-в-мире”.

1 Мотрошилова Н.В. Феноменология // История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. 3. М., 1999.

Если для неопозитивиста философия – это деятельность по нахождению значений терминов, то для экзистенциалиста Карла Ясперса “поиск истины, а не обладание истиной является сущностью философии”. Отсюда открытость бытия, принципиальная значимость новых вопросов, касающихся его смысла и сути. При этом экзистенциализм рассматривает философию как “преодоление мира и аналог спасения”. Философия сродни вере, но это не религиозная вера, а вера в интеллектуальном измерении. Философия помогает осознать суть происходящего и тем самым не только дает надежду, как это делает вера, но и способствует рационализации этой веры.

Ясперс,

понимая опасность универсализации

позитивистского идеала философии в

самых разных его вариантах, пытался

преодолеть две крайности европейской

мысли – трактовки философии как служанки

теологии или науки. Задача философии –

обрести самостоятельность, опираясь

на философскую веру: “Перед лицом

грозящих уничтожением опасностей мы

должны, философствуя, быть готовы ко

всему, чтобы, мысля, способствовать

сохранению человечества в своих высших

возможностях” [1].

Задача философии –

обрести самостоятельность, опираясь

на философскую веру: “Перед лицом

грозящих уничтожением опасностей мы

должны, философствуя, быть готовы ко

всему, чтобы, мысля, способствовать

сохранению человечества в своих высших

возможностях” [1].

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 42.

10

Скептицизм Д.Юма и его концепция причинности

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра практической психологии

Дисциплина: Философия

Реферат

Скептицизм Д.Юма и его концепция причинности

Студент группы ПМИ-2

А.Г. Зорин

Руководитель:

Б.И. Трилесник

Санкт-Петербург

2013

Содержание:

Введение ..……………………………………………………………..…..

- Скептицизм Юма……..…………………………………………….…….

..2 - Наука Юма о “Человеческой

природе”………………………….

………4

………4 - Проблематика рациональной психологии в учении Д. Юма….……….8

- Концепция причинности………………………………….………

………11

Заключение ……………………………………………………….………14

Список используемой литературы …………………..………….………15

Введение

Дэвид Юм (7 мая 1711 года Эдинбург — 25

августа 1776 года) — шотландский философ,

представитель эмпиризма и

Родился в семье небогатого дворянина, занимавшегося юридической практикой, владельца небольшого поместья. Юм посещал Эдинбургский университет, где получил хорошее юридическое образование. Работал в дипломатических миссиях Англии в Европе.

Начал философскую деятельность

в 1739 году, опубликовав первые

две части «Трактата о человеческой природе». Через год вышла вторая часть трактата.

Первая часть была посвящена человеческому

познанию. Потом он доработал эти идеи

и опубликовал в отдельной книге — «Исследовании

о человеческом познании».

Через год вышла вторая часть трактата.

Первая часть была посвящена человеческому

познанию. Потом он доработал эти идеи

и опубликовал в отдельной книге — «Исследовании

о человеческом познании».

Написал множество работ на разные темы, в том числе историю Англии в восьми томах.

Философия Юма, по мнению историков философии, носит характер радикального или умершего скептицизма, однако многие исследователи считают, что крайне важную роль в учении Юма играют и идеи натурализма.

Скептицизм Юма.

Наибольшие проблемы принес Юму термин “скептицизм”. Часто называя себя скептиком, а свою философию скептической, Юм навязывал такое представление о себе читателям его произведений.

Действительно, XVIII век в философии прошел во многом под знаком скептического истолкования Юма. К примеру, Кант рассказывал студентам, что Юм наиболее известный из современных скептиков, Тетенс называет его “виртуозом скептицизма” и т.д.

В действительности никаким

скептиком в обычном смысле слова Юм не

является. Для этого достаточно повнимательнее

взглянуть на классификацию

разновидностей скептицизма, представленную

Юмом в книге “Исследования о человеческом

познании”.

Для этого достаточно повнимательнее

взглянуть на классификацию

разновидностей скептицизма, представленную

Юмом в книге “Исследования о человеческом

познании”.

Юм выделяет четыре вида скептицизма:

1) Пирронизм, или крайний скептицизм, исповедующий тотальное сомнение. Юм негативно относится к такого рода философии: есть области совершенно достоверного познания математика и “истинная метафизика». На этой позиции нельзя долго устоять и в менее достоверных познаниях: мы рано или поздно должны предпочесть те или иные решения: “Главным и самым неотразимым возражением против чрезмерного скептицизма является то, что он не может принести долговременной пользы, пока сохраняет всю свою силу и мощь”. [1]

2) Методический скептицизм

Декарта. Это сомнение, развиваемое

с целью отыскания

Вот что он говорит о своем отношении к методическому сомнению Декарта: “Надо, однако, признать, что, будучи более умеренным, такой вид скептицизма может быть очень разумным и оказаться необходимой подготовкой к изучению философии, ибо он способствует сохранению должной беспристрастности в суждениях и освобождает наш ум от всех предрассудков, которые могли укорениться в нас вследствие воспитания или необдуманно принятых мнений. Нужно начинать с ясных и самоочевидных принципов, продвигаться вперед осторожными и верными шагами, часто пересматривать наши заключения и точно анализировать все их следствия … Это единственный способ, с помощью которого мы можем надеяться достичь истины, а также добиться надлежащей устойчивости и достоверности в наших выводах” [1].

3) Академическая философия,

или “смягченный” скептицизм.

Он отчасти является результатом пирронизма,

или чрезмерного скептицизма, когда неограниченные

сомнения последнего оказываются до известной

степени исправлены с помощью здравого

смысла и размышления.

4) Консеквентный – последовательный скептицизм, т.е. скепсис в отношении возможности решения ряда философских вопросов, наступающий в результате тщательного исследования человеческих способностей познания. И снова можно сказать, что эта позиция не имеет ничего общего с традиционным скептицизмом.

Получается, что по сути Юм не скептик. В своих работах Юм достаточно убедительно реализует эту антискептическую установку.

Вопрос о скептицизме имеет важное значение для понимания юмовской философии в целом. Его правильная трактовка позволяет сменить привычные установки при чтении юмовских текстов и настроиться на понимание позитивной сути его философской программы.

Наука Юма о “Человеческой природе”

Юм различает положительные

и отрицательные задачи “науки о

человеческой природе”, или, как он называет

ее в “Исследовании”, “истинной метафизики”.

Отрицательная, или ограничительная задача

состоит в том, чтобы в результате точного

исследования познавательных способностей

очертить границы возможного знания, раз

и навсегда закрыв для философского любопытства

определенные сферы. Это позволит покончить

со спорами и разногласиями между философами.

Это позволит покончить

со спорами и разногласиями между философами.

Положительные задачи метафизики двояки. Первая заключается в точной классификации душевных способностей и устранении присущей им запутанности и беспорядка. Этот раздел метафизики Юм называет “ментальной географией”

Душевные способности рассматриваются Юмом не в их абстрактном схематизме, а в том виде, как они обнаруживаются в повседневной перцептивной жизни. Поэтому можно сказать, что одна из существеннейших целей метафизики состоит в прояснении установок обыденной жизни. Юм не раз достаточно четко обозначал эту позицию. Так, в конце восьмой главы “Исследования о человеческом познании” он говорит об “истинной и подлинной” “сфере” метафизики – “рассмотрении обыденной жизни, где она найдет достаточно трудностей, достойных исследования, не попадая при этом в необъятный океан сомнений, недостоверности и противоречий” [1].

Еще одна задача

метафизики состоит в сведении разрозненных действий

души к их единым основаниям. Насколько

возможна реализация этой программы? Юм

отмечает, что данный вопрос не имеет готового

ответа. Заранее не ясно, насколько глубоко

мы сможем продвинуться в исследовании

оснований человеческих способностей.

Впрочем, он уверен, что до самых первых

основ душевной жизни нам все равно не

добраться.

Насколько

возможна реализация этой программы? Юм

отмечает, что данный вопрос не имеет готового

ответа. Заранее не ясно, насколько глубоко

мы сможем продвинуться в исследовании

оснований человеческих способностей.

Впрочем, он уверен, что до самых первых

основ душевной жизни нам все равно не

добраться.

Для того, чтобы справиться с поставленными задачами, для начала надо обсудить Юмовскую “ментальную географию”. Самое общее понятие душевной жизни – “перцепция”. Перцепции бывают двух видов: впечатления и идеи. Идеи отличаются от впечатлений степенью яркости. При этом речь идет, конечно, не о физической, а о психической яркости. Психическая яркость может быть интерпретирована только как внутренняя характеристика того или иного перцептивного модуса.

Впечатления делятся на “впечатления

ощущения” и “впечатления рефлексии”,

или “первичные” и “вторичные” впечатления.

Общий же структурный механизм смены перцепций

таков: вначале “от неизвестных причин”

в душе возникает впечатление ощущения,

затем идея этого впечатления остается

в памяти. Если идея приятна, то ее воспроизведение

порождает желание вновь иметь соответствующее

ощущение. Желание в данном случае является

одним из базисных впечатлений рефлексии.

Порядок смены перцепций служит для Юма

основанием композиционных решений относительно

“науки о человеке”.

Если идея приятна, то ее воспроизведение

порождает желание вновь иметь соответствующее

ощущение. Желание в данном случае является

одним из базисных впечатлений рефлексии.

Порядок смены перцепций служит для Юма

основанием композиционных решений относительно

“науки о человеке”.

Юм выделяет два типа идей: идеи памяти и воображения. Фактически он добавляет к ним еще и идеи ожидания или веры. Самыми яркими из всех разновидностей идей являются идеи памяти. Они несут в себе остаточную силу впечатлений. Юм даже говорит о них как о “чем-то среднем между впечатлением и идеей”.

Вера в появление определенных представлений в будущем также связывается Юмом с яркими идеями. Причем, яркость ожидаемых представлений черпается как из впечатлений (через ассоциацию), так и из памяти.

Среди множества впечатлений,

говорит Юм в “Трактате”, нам не удается

найти впечатление духовной субстанции,

или Я. Субстанция всегда домысливается нами. Понятие

субстанции представляет собой фикцию

воображения, суть которой в объединении

разнородных представлений под знаменем

какого-нибудь слова.

Итак, Юм полагает, что сколь бы мы ни всматривались в себя, мы всегда видим какое-то конкретное впечатление, внешнее или внутреннее, ощущение или желание. Но мы никогда не видим само “Я” в изоляции от всех других перцепций. Это наблюдение позволяет Юму в первой книге “Трактата” сделать вывод о том, что душа есть “пучок или собрание различных перцепций”.

Впрочем, некоторые косвенные данные свидетельствуют о том, что Юм все же склонялся к признанию единой духовной субстанции. Некоторую информацию по вопросу о природе духа можно получить и из эссе Юма “О бессмертии души”. Юм весьма спокойно рассматривает здесь гипотезу о единой духовной субстанции, не называя ее нелепой.

В любом случае, тезис о невозможности

представления внутренней связи различных

идей имеет аподиктический характер, тогда

как положение о единой духовной субстанции

не заключает в себе никаких неразрешимых

противоречий. Из этого следует, что Юм обязан

был принять эту теорию, хотя субъективно

это было для него очень непросто – поэтому,

вероятно, он публично так и не высказал

свое окончательное мнение.

Вот и получается, что Юм, выступая, на первый взгляд, критиком теории духовной субстанции, продумывает ее настолько глубоко, что объективно дает аргументы в ее пользу.

Проблематика рациональной психологии в учении Д. Юма

Вопрос о природе и сущности души вводит нас в проблематику рациональной психологии. Главный вопрос рациональной психологии – проблема бессмертия души. Юм различает три типа возможной аргументации в пользу бессмертия души: метафизические, моральные и физические доказательства.

Метафизические доказательства исходят из того, что душа нематериальна, и невозможно, чтобы мышление принадлежало материальной субстанции. На основании этого можно было бы сделать вывод, что разрушение тела не приводит к смерти души. На это Юм отвечает, что, во-первых, согласно “истинной метафизике”, понятие о субстанции смутно, во-вторых, что мы не можем a priori судить, может ли материя быть причиной мышления, или нет.

Но даже если единая духовная

субстанция существует, то она скорее

всего представляет из себя некую духовную

материю, принимающую в зависимости от

ситуации ту или иную форму. Смена форм

приводит к утрате “сознания или системы

мыслей”, т.е. личности, и о бессмертии

в таком случае говорить невозможно.

Смена форм

приводит к утрате “сознания или системы

мыслей”, т.е. личности, и о бессмертии

в таком случае говорить невозможно.

Моральные аргументы чаще всего “выводятся из справедливости Бога, который, как предполагается, заинтересован в будущем наказании тех, кто порочен и вознаграждении тех, кто добродетелен” [3]. Бессмертие души требуется для того, чтобы получить заслуженное в этой жизни. Первое и весьма сильное возражение Юма состоит в том, что переходя от мира к Богу, мы можем приписывать Богу лишь те свойства, которые обнаруживаются в мире. Однако справедливости как раз в нем и не обнаруживается. Кроме того, Богу нельзя приписывать человеческие качества, даже такие как справедливость.

Другое возражение Юма состоит

в том, что подобные аргументы в любом

случае не могут доказать бессмертие души.

Действительно, заслуги и проступки всегда

конечны. Таковым же должно быть и воздаяние.

Любопытен еще один юмовский контраргумент.

Он уверен, что если бы посмертная жизнь

существовала, человек не мог бы так беззаботно

относиться к ней. В природе ничего не

бывает напрасно. И это свидетельствует

о том, что посмертной жизни не существует.

В природе ничего не

бывает напрасно. И это свидетельствует

о том, что посмертной жизни не существует.

Интересно, что в совершенно аналогичной мыслительной ситуации примерно в то же самое время И. Кант делал прямо противоположные выводы. Кант был уверен, что интерес людей к умозрительным темам, таким как вопросы о начале мира, о смысле жизни и т.п., не имеет никакой цели в этой жизни, а поскольку природа ничего не делает напрасно, то этот интерес является предвосхищением нашего будущего интеллектуального существования.

Юм, однако, словно предчувствуя это возражение, добавляет, что разум с его проблемами имеет четко определенную практическую направленность (правда, это возражение весьма спорно; ясно, к тому же, что предел совершенствования за короткий жизненный срок недостижим, так что кажется, что без бессмертия целесообразность природы все равно нарушается).

Юмовский скептицизм

Скептицизм Хьюмса

А. Методологический скептицизм : это предшествует

к исследованию, поскольку речь идет об избавлении поля от путаницы и неясностей до , мы строим нашу систему убеждений.

Методологический скептицизм : это предшествует

к исследованию, поскольку речь идет об избавлении поля от путаницы и неясностей до , мы строим нашу систему убеждений.

1. Прочный

а. Этот взгляд, развитый Декартом в первой части его Размышления о первой философии , рекомендует всеобщее сомнение во всем мнения, принципы и способности.

б. Таким образом, согласно Юму, картезианские сомнения были это когда-либо может быть достигнуто любым человеческим существом (поскольку это явно не так) было бы совершенно неизлечимо; и никакие рассуждения никогда не могли привести нас к состоянию уверенности и убежденности по любому вопросу (103).

2. Умеренная

а.

Это

связана с задачей критического мышления. Он фокусируется на близком и

тщательная проверка и оценка претензий, которые могут повлиять на

системы убеждений; кроме того, это касается обеспечения беспристрастности

и неуверенность в мыслителе.

б. С точки зрения Юмса, это необходимая подготовка к изучение философии (103).

B. Логический скептицизм : следствие к исследованию, так как это открытие о наших способностях.

1. Аргументы в пользу : это направлен на ввод информации в разум , через органы чувств, и вывод обработки информации , из способности разума.

а. против очевидности чувств

я. Общие аргументы : они сосредоточены на слабости и непостоянстве наших чувств, но Юм отвергает их; по его мнению, они лишь устанавливают, что чувства должны быть исправлены разумом.

II. Философский аргумент #1 (104-106)

P1: Если мы полагаемся на нашу инстинктивную реакцию

к свидетельству чувств, то мы утверждаем, что мы непосредственно видим мир.

P2: Разум говорит нам, что мы не видеть мир, но только восприятия.

3: Мы не следует полагаться на инстинкт.

P4: Если мы полагаемся на разум, то мы утверждаем что восприятия являются внешними объектами.

P5: Интуиция подсказывает, что этого не может быть верно, что мы никогда не могли глубоко поверить в это.

6: Мы не должны полагаться на разум.

P7: Если не инстинкт или разум, то есть не на что полагаться.

P8: Если не на что положиться, мы следует воздерживаться от суждений о показаниях чувств.

С. Следовательно, мы должны воздерживаться от суждений о свидетельствах чувств.

III. Философский аргумент #2 (106):

P1: Материя имеет только первичное и вторичное

качества.

P2: Второстепенные качества зависят от восприятия.

P3: Ты не могу получить первичные качества, если они не переданы через вторичные качества.

P4: Если что-то доставляется через вторичный качеств, оно зависит от восприятия.

5: Первичные качества зависят от восприятие.

P6: Если первичные качества зависят от восприятия, то мы не можем быть уверены, что они находятся в объекте.

P7: Если мы не можем быть уверены, что они в объект, то мы должны воздерживаться от суждений о них.

К: Мы следует воздержаться от суждений о них.

б. Против продуктов разума

я. против абстрактного разума :

P1: Абстрактная причина включает в себя рассуждение

о пространстве и времени.

P2: Рассуждения о пространстве и времени ведут людей до бесконечно малых.

P3: Бесконечно малые абсурдны

4: Таким образом, абстрактный разум абсурден.

P5: Если что-то абсурдно, отвергни это.

C: Отклонить абстрактный разум.

ii. Против моральных рассуждений

Popular : человеческий разум слаб, но мы полагаемся на это и действие это доказывает, что мы не можем не полагаться на это и что эти причины не являются убедительными.

Философский

P1: Моральные рассуждения не могут быть оправданы. (см. IV)

P2: Если что не может быть оправдано, то мы не можем быть в этом уверены.

3. Мы не можем быть уверены в моральном мышлении.

Мы не можем быть уверены в моральном мышлении.

P4: Если вы не можете быть в чем-то уверены, то вы не должны полагаться на это.

C. Мы не должны полагаться на Моральное Рассуждение.

2. Разновидности логического скептицизма

а. Extreme, Пиррониан : Это требует от нас воздержись от суждений обо всем; если бы мы сделали это, теория такова, мы бы умереть. Следовательно, он должен ошибаться.

б. Смягченный, академический : ничего не известно, но некоторые вещи более достоверны, чем другие. Это скептицизм Юмса.

я. Мы не должны будь догматичным, но скромным и сдержанным, осторожным и застенчивым.

II.

Мы должны ограничить нашу зависимость от тех предметов, которые

соответствует возможностям человеческого понимания: на стороне абстрактного мы находим только количество или число, тогда как на стороне морального мы

найти только то, что основано на опыте. ( Примечание: религия лучше всего основывается на

веру, и его следует вообще исключить из этих дискуссий.)

( Примечание: религия лучше всего основывается на

веру, и его следует вообще исключить из этих дискуссий.)

20502_21113-0002f-015-r02.indd

%PDF-1.3 % 1 0 объект >]/PageLabels 15 0 R/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> эндообъект 2 0 объект >поток 2022-05-20T15:55:03+05:302022-05-20T15:55:04+05:302022-05-20T15:55:04+05:30Adobe InDesign 16.4 (Windows)uuid:6018077b-f87f-463c- 91ad-0341ca9c3effxmp.did:F11991A6A99BEB11AE2BFDFF9AAA8D0Bxmp.id:2adf9828-8012-df48-953d-86320417e351proof:pdf1xmp.iid:b1a5b07a-8310-1d4b-9c45-7ddfa51c2afaxmp.did:bb613265-badc-e64d-8189-b97c0d4de79dxmp.did:F11991A6A99BEB11AE2BFDFF9AAA8D0Bdefault

0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

46 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

47 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

48 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

490 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.

0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

46 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

47 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

48 0 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 504,0 720,0]/Тип/Страница>>

эндообъект

490 объект

/LastModified/NumberOfPageItemsInPage 4/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageItemUIDToLocationDataMap>/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.

………4

………4