Скульптор Серебряного века А.Н.Голубкина. – Елена Хорватова — LiveJournal

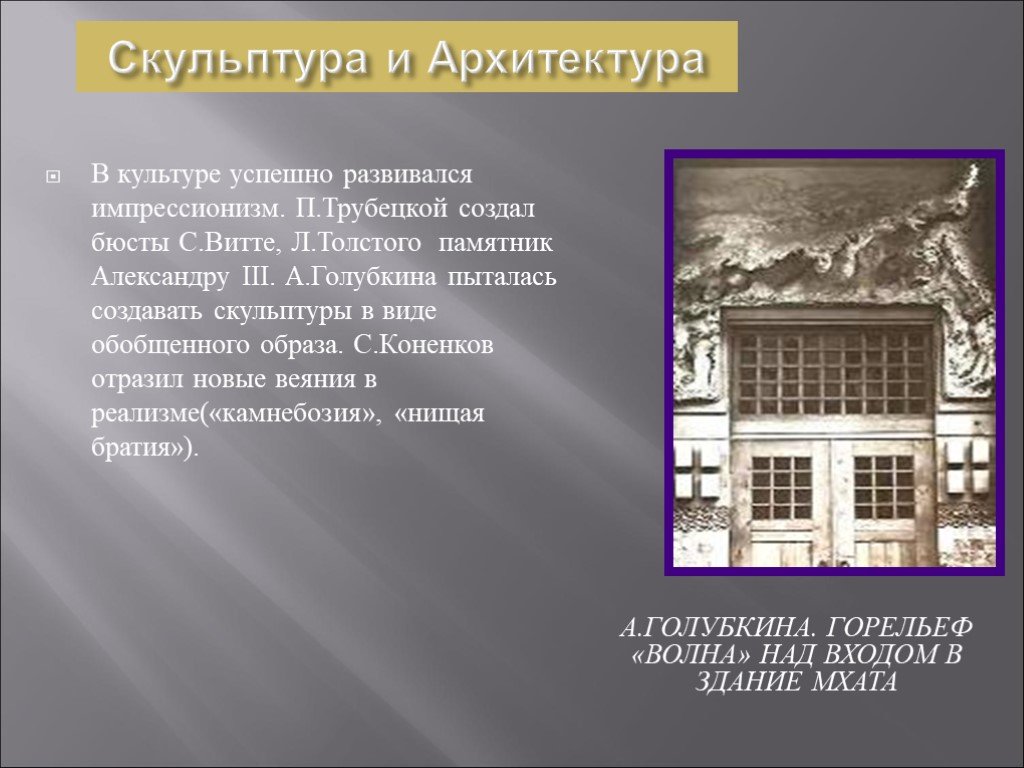

Серебряный век подарил России не только великих поэтов, но и не менее выдающихся архитекторов и скульпторов. Анна Голубкина относится к ведущим мастерам этого периода. Этой ученице Огюста Родена были свойственны черты импрессионизма, но они не оказались самодовлеющими — не ограничили её узким кругом формально-пластических задач. В её работах очевидны глубокий психологизм и социальная окраска, драматизм, внутренняя динамика, эскизность и черты символизма, жадный интерес к человеку и противоречивости его внутреннего мира.

Анна Семёновна Голубкина родилась в 1894 г. в городе Зарайске Рязанской губернии (ныне Московская область) в мещанской семье, промышлявшей огородничеством.Работая на прополке, еще девчонкой лепила выразительные фигурки из глины. Как сама говорила Голубкина, родилась она ночью во время пожара, поэтому характер – пожарный. Обладая мощным художественным темпераментом и бунтарской душой, в двадцать пять лет она уехала в Москву, поступила в организованные А. О. Гунстом Классы изящных искусств (1889—1890 гг.), где её способности заметил известный скульптор и педагог С. М. Волнухин. В 1891 году поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и проучилась там до 1894 года под руководством С. И. Иванова. В том же году несколько месяцев училась в Санкт-Петербургской Академии художеств у В. А. Беклемишева. В то время ее талант казался наставникам слишком стихийным и необузданным.Несмотря на материальные трудности три раза ездила в Париж. В 1897 г. ей повезло: сам О. Роден согласился давать уроки “русской дикарке”. Еще до революции творчество Голубкиной было отнесено к крупнейшим явлениям отечественного ваяния. Руками одной из самых известных русских женщин-скульпторов сделано немало произведений, ставших классикой станковой скульптуры. Работы находятся в крупнейших музеях и собраниях (Третьяковская Галерея, Русский Музей и других). После нее осталась целая галерея скульптурных образов знаменитых современников. Преподавала в Московском коммерческом училище (1904—1906 гг.

О. Гунстом Классы изящных искусств (1889—1890 гг.), где её способности заметил известный скульптор и педагог С. М. Волнухин. В 1891 году поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и проучилась там до 1894 года под руководством С. И. Иванова. В том же году несколько месяцев училась в Санкт-Петербургской Академии художеств у В. А. Беклемишева. В то время ее талант казался наставникам слишком стихийным и необузданным.Несмотря на материальные трудности три раза ездила в Париж. В 1897 г. ей повезло: сам О. Роден согласился давать уроки “русской дикарке”. Еще до революции творчество Голубкиной было отнесено к крупнейшим явлениям отечественного ваяния. Руками одной из самых известных русских женщин-скульпторов сделано немало произведений, ставших классикой станковой скульптуры. Работы находятся в крупнейших музеях и собраниях (Третьяковская Галерея, Русский Музей и других). После нее осталась целая галерея скульптурных образов знаменитых современников. Преподавала в Московском коммерческом училище (1904—1906 гг. ), на Пречистенских рабочих курсах (1913—1916 гг.) и во ВХУТЕМАСе (1918—1922 гг.). Автор книги «Несколько слов о ремесле скульптора».. Умерла в Зарайске в 1927 г., где и была похоронена на городском кладбище.

), на Пречистенских рабочих курсах (1913—1916 гг.) и во ВХУТЕМАСе (1918—1922 гг.). Автор книги «Несколько слов о ремесле скульптора».. Умерла в Зарайске в 1927 г., где и была похоронена на городском кладбище.

Музей работал до 1952 г., когда по инициативе Е.Вучетича был закрыт, а коллекция перешла в Третьяковку, Русский музей и др. Я не знаю перепитий событий тех лет, но не могу однозначно порицать это. На мой взгляд скульптурные работы, особенно монументального характера, собранные в ограниченном пространстве, производят вечатление скученности и не расскрываю своей художественной сущности. На этой фотографии можно это увидеть. Восстановлен музей был в 1976 г., как филиал Третьяковской галереи в том же здании. Однако, экспонаты, как я понимаю, вернулись не все. Вернувшиеся экспонируются в основном на первом этаже. Здесь сразу обращает на себя скульптура “Идущий”. То ли Адам, то ли Голем, то ли пролетарий. Сама А.Н.Голубкина о своем грозном создании сказала единственную фразу:”Он идет и сметает все на своем пути”.

На втором этаже находится мемориальная мастерская А.Н.Голубкиной. Здесь встречает ее надпись: “Уж если человек увлечется искусством, ему эту жажду не залить вовеки.” Сохранились подлинные инструменты, подставки, вращающийся натурный станок, на полках незавершенные работы. Анна Семеновна работала с разным материалом – мрамором, деревом, бронзой. Но самым любимым была глина. В углу мастерской стоит ящик с серебристо-серой зарайской глиной, которую скульптор ценила за тонкую консистенцию и благородный мягкий цвет. Инструменты для работы по мрамору и дереву мастер подбирала особенно тщательно. Многие из них привозила из зарубежных поездок, как, например, пунктирную машинку для перевода работ в твердый материал.

На втором этаже также находится небольшой зал для проведения мероприятий (раньше – комната для занятий с учениками). Здесь выставлена большая работа А.Н.Голубкиной “Тайная вечеря” (1911 г.) – видна на заднем плане, а также приведена на первой странице. Горельеф, выполненный по мотивам евангельского сюжета, не укладывается в канонические нормы христианской иконографии. он лишен описательности и бытовых подробностей. Голубкина придает событию вневременной и внепространственный характер. Реставраторы возродили его практически из небытия: он был расколот на мелкие части. В целом, помещения музея производят довольно удручающее впечатление и явно требуют хорошего ремонта. Как мне сказала директор, Ирина Седова, у Третьяковской галереи уже есть определенные планы относительно своего филиала. Осталось только подождать, когда они реализуются.

он лишен описательности и бытовых подробностей. Голубкина придает событию вневременной и внепространственный характер. Реставраторы возродили его практически из небытия: он был расколот на мелкие части. В целом, помещения музея производят довольно удручающее впечатление и явно требуют хорошего ремонта. Как мне сказала директор, Ирина Седова, у Третьяковской галереи уже есть определенные планы относительно своего филиала. Осталось только подождать, когда они реализуются.

А теперь небольшой обзор экспонатов. Начнем со знаменитого скульптурного портрета Л.Толстого (1927 г. бронза), сделанного по заказу музея его имени. Он находится в мастерской. Это был последний завершенный шедевр Голубкиной. Она встречалась с писателем только один раз, но память цепко хранила образ и спустя 24 года она отказалась работать по фотографии. В то время ей было уже за шестьдесят, а работа требовалп больших физических усилий. Несмотря на это было сделано пять вариантов. “Толстой как море” – от этой формулы отталкивалась скульптор. Взгляд у писателя напряжен и пронзителен – “как у затравленного волка”, как однажды отметила Голубкина в разговоре.

Взгляд у писателя напряжен и пронзителен – “как у затравленного волка”, как однажды отметила Голубкина в разговоре.

Очень интересная работа “Кочка” (1904 г. бронза). Уникальное сочетание статуарной формы и горельефа. Для прочтения замысла круглая статуарная форма требует от зрителя кругового и смены точек зрения. Моделями для композиции послужили маленькие племянницы Голубкиной – Александра и Вера (будущий директор музея). Их поза и выражение лиц были подмечены, когда малышек мыли в бане и одной из них попала мыльная пена в глаза.

“Нина” (1907 г. мрамор) Нина Алексеева, генеральская дочка – была землячкой Голубкиной. В 1906 г. она вернулась с Русско-японской войны, куда уехала 18-летней сестрой милосердия. Голубкина долго присматривалась к Нине, хотела понять чем та живет. Это один из портретов, которые скульптор сделала. примериваясь к натуре. В неправильном лице девушки решительность и напор. Но Голубкина хотела передать в нем и “Эхо страданий”, которые видела Нина на войне. “Выявление идеи сущности посредством воссоздания главного во всей полноте и игнорирование деталей реальной повседневности – это высший реализм” – писала Голубкина. Она извинялась перед моделью за относительное портретное сходство – “Ведь это не просто портрет!”. И оказалась права. Со временем Алексеева становилась все более похожей на портрет.

“Выявление идеи сущности посредством воссоздания главного во всей полноте и игнорирование деталей реальной повседневности – это высший реализм” – писала Голубкина. Она извинялась перед моделью за относительное портретное сходство – “Ведь это не просто портрет!”. И оказалась права. Со временем Алексеева становилась все более похожей на портрет.

“Пленники” (1908 г. мрамор). Пленники жизни – вот какой смысл Голубкина вкладывала в это символическое произведение. Головки детей будто пытаются вырваться из под гнета каменного блока. Скульптор нашла такую выразительную композицию, что зритель домысливает сюжет. Кажется будто мать хочет закрыть и защитить своих детей. Интересно. что на выставку в 1944 г. эта работа собирала особенно много зрителей.

“Вячеслав Иванов” (1914 г. бронза) – лукавый философ. творивший из своей жизни миф. Поэт на портрете схож с тем образом, который он описал в стихотворении “Подстерегателю”, посвященному Велимиру Хлебникову.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца – и в вязкий взор

Я погружаю взор, лукаво

Стеля, как невод. разговор

разговор

Голубкина не соглашалась брать даже очень авгодные заказы. если не могла увлечься внутренним миром героев своих портретов. Многие из них созданы по ее собственному порыву и совершенно безвозмездно.

“Андрей Белый” (1907 г. гипс). Портрет поэта – символиста тоже создавался не по заказу. Это бюст человека “променявшего корни на крылья”. “Пленный дух, не нашедший плоти” – так о нем отзывались современники. Голубкина создала этот образ по мотивам стихотворений поэта. Этой идее служит смелый композиционный прием: голова поэта возникает на фоне взметнувшейся волны. Он во власти стихии творчества, вырывающейся за пределы материальной плоти.

“Митя” (1913 г. мрамор). Выражение обреченности лежит на этой мраморной статуи. Митя был племянником Голубкиной. он родился больным и умер, не дожив до года.Особое чувство жалости и вины пронзит каждого, кто остановится перед этой хрупкой фигуркой. Эта работа экспонируется в мастерской, на особом мольберте. В ней воплотилось мучительное чувство ее нереализованного материнства. Контуры рук матери, держащие младенца, едва намечены. Создается ощущение нежной вибрации света. Становятся понятны слова скульптора:” Искусство связанных рук не любит. К нему надо приходить со свободными руками…Искусство – это подвиг, и тут нужно все забыть, все отдать.” Так она и поступила в своей жизни, несмотря на то что мечтала иметь детей и очеь любила их. По словам очевидцев, Голубкина намеренно затягивала окончание этой работы. Она словно боялась утратить тактильный контакт с этим мраморным рельефом.

Контуры рук матери, держащие младенца, едва намечены. Создается ощущение нежной вибрации света. Становятся понятны слова скульптора:” Искусство связанных рук не любит. К нему надо приходить со свободными руками…Искусство – это подвиг, и тут нужно все забыть, все отдать.” Так она и поступила в своей жизни, несмотря на то что мечтала иметь детей и очеь любила их. По словам очевидцев, Голубкина намеренно затягивала окончание этой работы. Она словно боялась утратить тактильный контакт с этим мраморным рельефом.

“Старость” (1898 г. гипс). Эта работа была сделана Голубкиной в Париже. Она пригласила натурщицу некогда позировавшую Родену для его скульптуры “Та, которая была прекрасной Ольмьер”. Если у учителя Голубкиной был безжалостный, натуралистически вызывающий портрет, то у нее имеет совсем другой смысл. Поза эмбриона подчеркивает тему стихийного круговорота жизни и смерти, а пъедестал, простая земля, – символизирует место временной передышки в этом замкнутом неумолимом круге.

“Огонь” (1900 г. гипс), женская фигурка для камина. Композиция представляет изображение грубой пещеры, где у входа греются первобытные люди: мужчина и женщина. Голубкина смело деформирует фигуры, сгущая тени в глазах женщины. Вы улавливаете в сжатой фигуре ощущение невидимой опасности. Ощущается дрожь. пронизывающее это первобытное существо. Свет наряду с объемом становится активным выразительным средством. Эта скульптура настолько пластически заразительна, что нередко зрители пытаются возпроизвести позы героев “Огня”.

гипс), женская фигурка для камина. Композиция представляет изображение грубой пещеры, где у входа греются первобытные люди: мужчина и женщина. Голубкина смело деформирует фигуры, сгущая тени в глазах женщины. Вы улавливаете в сжатой фигуре ощущение невидимой опасности. Ощущается дрожь. пронизывающее это первобытное существо. Свет наряду с объемом становится активным выразительным средством. Эта скульптура настолько пластически заразительна, что нередко зрители пытаются возпроизвести позы героев “Огня”.

“Березка” (1927 г.). В мастерской хранится бронзовая отливка с последней незаконченной работы Голубкиной – этюда “Березка”. Это всего лишь отблеск великого замысла: статуя девушки в полный человеческий рост, противостоящая напору ветра. Соединение хрупкости, стойкости и упорства в противостоянии стихии доносят смысл судьбы скромного и великого скульптора – ранимой и самоотверженной Анны Голубкиной.

Обзор сделан на основе статьи искусствоведа Марины мацкевич “Одна, но пламенная страсть. “

“

Адрес: г. Москва, Большой Лёвшинский переулок,12, вход со двора.

Проезд: м. “Парк культуры”, “Смоленская”, далее по Садовому кольцу; троллейбусы: Б, 10, 79 до остановки “Первый Неопалимовский переулок” или пешком 10 минут по внутренней стороне Садового кольца.

Режим работы:

среда, четверг, пятница — с 12.00 до 19.00

(касса и вход до 18.00)

суббота, воскресенье — с 10.00 до 17.00

(касса и вход до 16.00)

понедельник, вторник — музей закрыт

последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

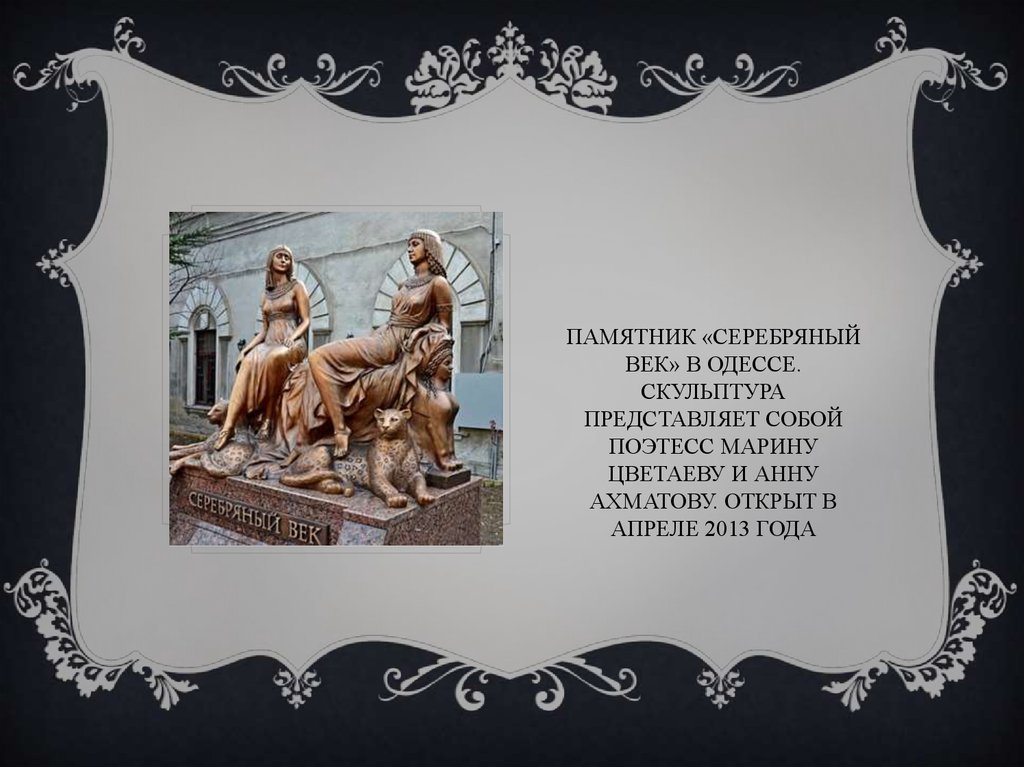

Серебряный век русской культуры: скульптура и архитектура

Похожие презентации:

Классический фотоальбом

Увековечение имени А. С. Пушкина в названиях городов, улиц, площадей, скверов

Проект по технологии. Подставка под горячее

Гармоничные сочетания цветов

Иероним Босх

Внушение народу определённых чувств и мыслей средствами искусства

Кинофильмы и мультфильмы о Снегурочке

Стиль рококо в архитектуре

История русского кинематографа

Основы композиции. Правила и ошибки композиции

Правила и ошибки композиции

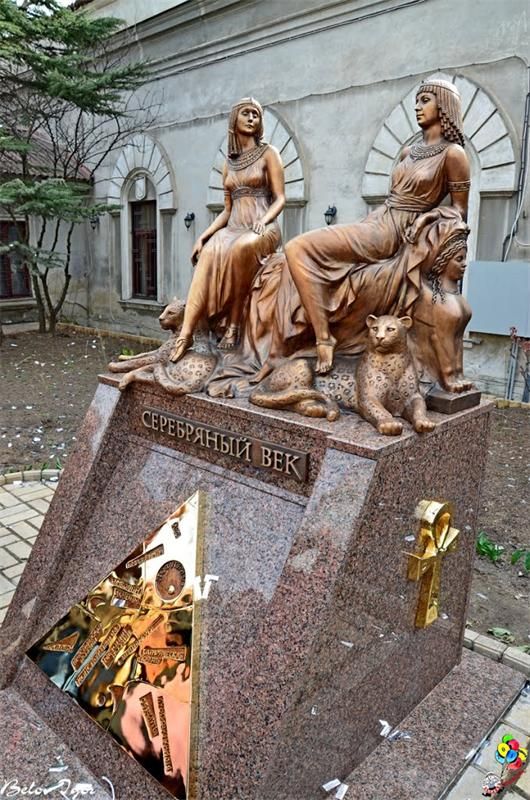

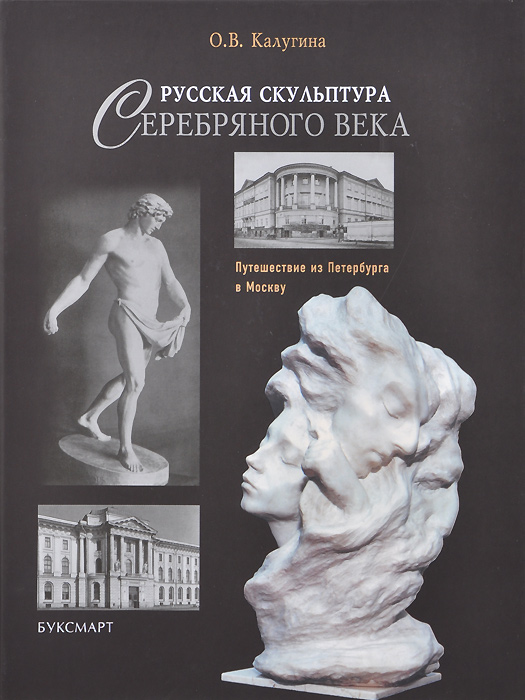

1. Серебряный век русской культуры: скульптура и архитектура.

Импрессиони́зм (впечатление) — одно из крупнейшихтечений в искусстве последней трети XIX —

начала XX веков, зародившееся во Франции и затем

распространившееся по всему миру. Представители

импрессионизма стремились разрабатывать методы,

которые позволяли наиболее естественно запечатлить

реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Анна Семёновна родилась в городе Зарайске (Московская

область) в мещанской семье. В двадцать пять лет уехала

учиться в Москву, поступила в Классы изящных

искусств архитектора А.О. Гунста, где её способности

заметил известный скульптор и педагог Волнухин. Учится

несколько лет в Московском училище живописи в

мастерской С.И.Иванова. В 1894 году учится в училище

при Императорской Академии Художеств в СанктПетербурге. В Париже посещает занятия Академии

Коларосси. Работает в собственной мастерской.

Изучает

Изучаеттехнологию обработки мрамора. Посещает музеи

французского скульптора Огюста Родена. На Весеннем

Парижском салоне в 1899 году удостоена бронзовой

медали Академии за скульптуру “Старость”.

Скульптурные произведения Анны Семеновны

Голубкиной находятся в крупнейших музейных собраниях.

Рельеф «Пловец» над входом в МХАТ

Старость, 1898

Ваза “Туман”, 1899

Березка, 1927 (последняя работа мастера)

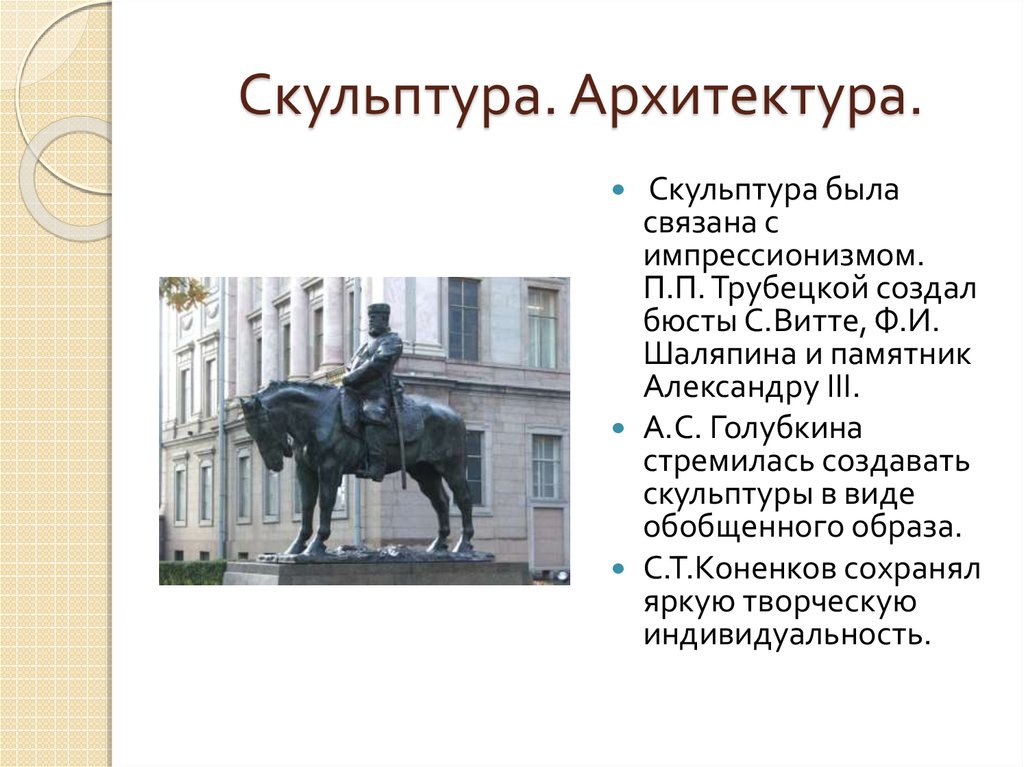

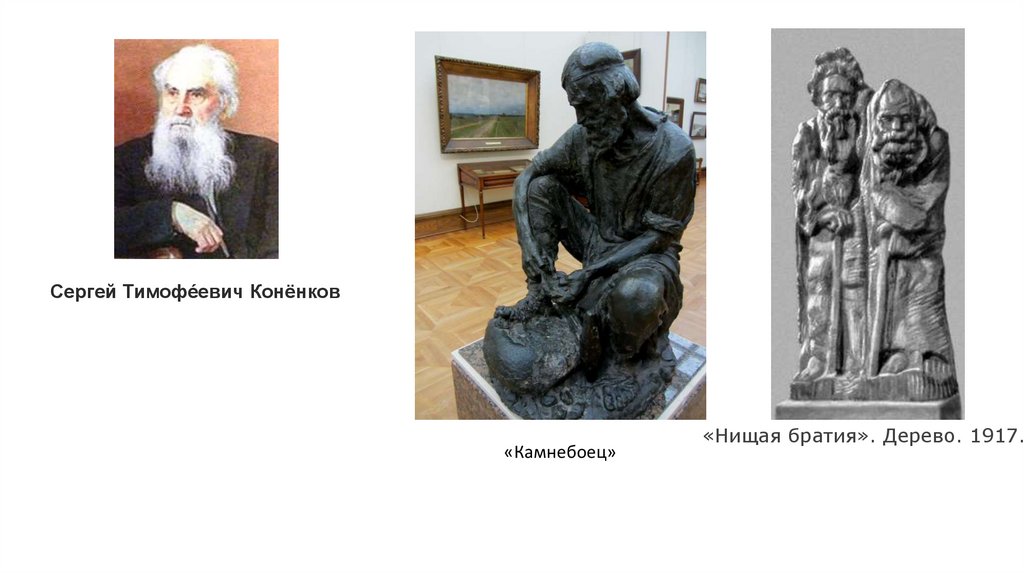

Сергей Тимофе́евич Конёнков

«Камнебоец»

«Нищая братия». Дерево. 1917.

Архитекту́ра моде́рна— архитектурный стиль. Архитектуру

модерна отличает отказ от классических линий и углов в

пользу более декоративных линий при использовании

новых материалов, таких как металл, бетон, железобетон и

Новые материалы и технологии позволили повысить

этажность зданий, увеличить масштаб арок и окон .

В отличие от поздней архитектуры, модерн сохраняет

интерес к декору, который уже выражается в плиточной

облицовке и кованных металлоконструкциях.

Стиль модерн

Стиль модернуделяет большое внимание комфорту. Он отвечал запросам

массового, индустриального общества. В этом стиле

строились не только церкви и жилые дома, но также

вокзалы, мосты и промышленные павильоны.

Фёдор О́сипович Ше́хтель— российский архитектор,

представителей стиля модерн в русском и европейском

зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа

XIX—XX . Кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава.

Являясь прославленным русским зодчим, Шехтель так и не

получил диплом архитектора.

Особняк Саввы Морозова

Особняк Рябушинского

Усадьба Локалова

МХТ им. А. П. Чехова

Лев Никола́евич Ке́кушев — российский

архитектор и преподаватель. Первый по

времени и один из крупнейших мастеров стиля

модерн в Москве. Практиковал ранний, франкобельгийский вариант модерна.

Алексе́й Ви́ кторович Щу́сев (1873 — 1949) — русский и

советский архитектор. Действительный член

архитектуры (1910)

English Русский Правила

Полный обзор Серебряного века в русском искусстве и литературе • newgirlonthebloc.

com

comНа рубеже -го -го века Россию захлестнул культурный взрыв. По мере того, как вся динамика России начала существенно меняться, искусство и литература того времени отражали эти изменения. Эти изменения стали известны как Серебряный век в русском искусстве и литературе. Серебряный век, вслед за русскими классиками Золотого века, стал пиком художественных достижений. Серебряный век был эпохой с 1880-х по 1919 год.17 , в котором культурная и политическая сферы России трансформировались вместе с подъемом модернизма . Два важных движения в рамках эволюции модернизма — это символизм и авангард . Отношение между этими двумя движениями и их отношение к «классике» 19 века отчетливо отражают культурное и политическое развитие Серебряного века.

Александр Блок в 1903 году Одной из первых и наиболее распространенных практик модернизма Серебряного века была школа поэзии, известная как символизм. Как 19-й -й век начал заканчиваться, как и реалистическое движение. Символизм был последующим движением, пытавшимся искать высшую истину в жизни, а не изображать реальность. Между политическими изменениями падения самодержавия, промышленными изменениями, вызванными западным успехом, и художественным отходом от «Великого русского романа» этот мир, который Россия считала истинным, стал «вторичным», и вместо этого символисты искали вечные истины. . В результате этого символисты начали использовать реальность для представления этих вечных истин, используя их как «символы». Один из самых глубоких символистов — Александр Блок .

Как 19-й -й век начал заканчиваться, как и реалистическое движение. Символизм был последующим движением, пытавшимся искать высшую истину в жизни, а не изображать реальность. Между политическими изменениями падения самодержавия, промышленными изменениями, вызванными западным успехом, и художественным отходом от «Великого русского романа» этот мир, который Россия считала истинным, стал «вторичным», и вместо этого символисты искали вечные истины. . В результате этого символисты начали использовать реальность для представления этих вечных истин, используя их как «символы». Один из самых глубоких символистов — Александр Блок .

Его известные стихи обычно изображают идеальную русскую жизнь и ее испорченную связь с суровой правдой промышленного сектора. В частности, одно стихотворение, которое является прекрасным примером символизма, известно как «Двенадцать». В этом стихотворении Блок символизирует двенадцать солдат-большевиков двенадцатью учениками Христа. Использование символизма с религиозным оттенком во многом раскрывает цели символистов искать истину в реальности выше той, что видится человеческому глазу. Во времена такой глубокой культурной и политической революции сами идеалы символизма вдохновляли многих.

Использование символизма с религиозным оттенком во многом раскрывает цели символистов искать истину в реальности выше той, что видится человеческому глазу. Во времена такой глубокой культурной и политической революции сами идеалы символизма вдохновляли многих.

Одним из конкретных откликов на символизм было авангардное движение . Те, кто стоял за авангардным движением, руководствовались левыми политическими мотивами и стремились к полной социальной трансформации. Их цель состояла в том, чтобы устранить разделение между общественной и частной жизнью, освободить женщин от традиционных обязательств и восстановить города. Все изменения были попытками продвижения к социалистическому образу жизни. Через художественные движения в рамках авангарда, такие как Конструктивизм , Футуризм и Супрептизм авангардистское движение пыталось покончить с различием между искусством и жизнью. Этот мост особенно заметен в одном из первых произведений искусства Supremetist, известном как «Черный квадрат» в 1915 году. «Черный квадрат» — это картина Казимира Малевича , которая открыла эру абстрактного искусства в авангардной фазе. .

«Черный квадрат» — это картина Казимира Малевича , которая открыла эру абстрактного искусства в авангардной фазе. .

Абстрактное искусство, в отличие от символизма, было создано специально для того, чтобы не иметь никакого содержания, выходящего за рамки того, что видит человеческий глаз. Абстрактное искусство не должно было быть окном, в которое можно было заглянуть, чтобы увидеть какое-то изображение реальности, а скорее эстетическим способом соединить всю Россию. Создание абстрактного искусства приблизило художественное выражение к имперской реальности, понятной всей России. Это равенство и единство всех социальных классов в значительной степени представляет собой утопические и утилитарные идеалы, за которые выступало авангардное движение.

Из-за политических и культурных различий между Серебряным веком и Золотым веком символизм и авангард различаются и имеют много общего с русской «классикой». Между непопулярным правлением Николая I, поражением России в революциях 1848 года и спорами о практике крепостного права художники и писатели Золотого века были полны решимости реалистично решать политические и социальные проблемы России. Это уступило место классическому движению, известному как реализм. Реализм породил многих художников, которых мы сегодня знаем как «классиков» 19 века, включая Ивана Гончарова, Федора Достоевского, Льва Толстого и Александра Островского. Начиная с конца 19 -го -го века, символика Серебряного века следовала за истощением Золотого века. В отличие от символистов, реалисты взяли на себя задачу осветить несоответствия и унижения в России того времени. Классики не использовали их для представления какой-то высшей идеи или универсальной истины, как это делал символизм.

Это уступило место классическому движению, известному как реализм. Реализм породил многих художников, которых мы сегодня знаем как «классиков» 19 века, включая Ивана Гончарова, Федора Достоевского, Льва Толстого и Александра Островского. Начиная с конца 19 -го -го века, символика Серебряного века следовала за истощением Золотого века. В отличие от символистов, реалисты взяли на себя задачу осветить несоответствия и унижения в России того времени. Классики не использовали их для представления какой-то высшей идеи или универсальной истины, как это делал символизм.

Хотя авангардистское движение больше напоминало классику, все же существовали некоторые явные отличия. Поскольку обе эпохи проявляли значительный интерес к современным социальным и политическим проблемам, их соответствующие ситуации были совершенно разными. Во времена Золотого века у власти находились богатых землевладельцев из буржуа. Крестьяне и рабочие были в основном неграмотными, и большая часть произведений искусства и литературы, созданных в то время, предназначалась для высшего класса. Напротив, авангардистское движение было нацелено на создание менее поляризованной России и усиление власти 9-го века.0005 пролетариат . Авангардное движение стремилось преобразовать общество, а не просто пролить свет на проблемы времени. Подобно классикам Золотого века, авангардное движение усилило внимание к социальным вопросам, но темы Золотого века уже не были применимы.

Напротив, авангардистское движение было нацелено на создание менее поляризованной России и усиление власти 9-го века.0005 пролетариат . Авангардное движение стремилось преобразовать общество, а не просто пролить свет на проблемы времени. Подобно классикам Золотого века, авангардное движение усилило внимание к социальным вопросам, но темы Золотого века уже не были применимы.

Футуристы Маяковский и Крученых в своей книге «Пощечина общественному вкусу» дошли до того, что сказали, что классиков Пушкина, Достоевского и Толстого следует сбросить с парохода из-за различий в социальном контексте . Эти врожденные различия между эпохами Серебряного века и Золотого века прямо показывают эстетические различия в искусстве, которое они создавали.

Политические волнения и резкие изменения в культуре и искусстве совпали, и родился Серебряный век. Двумя важными краеугольными камнями этого художественного явления были символизм и авангардное движение. Вслед за классиками реализма 19В -м -м веке символизм отошел от классической русской литературы в искусство в том смысле, что искал высшую истину в событиях и был ориентирован больше на метафизические аспекты жизни, чем на текущие события. Авангард имеет сходство с классикой в том, что оба движения сузились до социальных проблем, однако авангард продвинулся в этой озабоченности на шаг вперед благодаря своей политической принадлежности и шагам к полной социальной трансформации. Искусство и литературу Серебряного века и их связь с классикой Золотого века можно рассматривать как полное отражение политических и культурных тем соответствующих эпох. Эпоха в русском искусстве, последовавшая за Серебряным веком, известна как Социалистический реализм , явившийся ответом абстракционизму Серебряного века и заставивший художников создавать искусство для среднего советского человека.

Серебряный век русского искусства первой четверти ХХ векаОльга Слободкина-фон Бромссен Продолжаем серию статей об истории русского искусства

Лидером «Голубой розы» был Павел Кузнецов (1878–1968). В картине «Вечер в степи» (1912) он не пишет сцену с натуры, а переводит в символический образ свои впечатления от степей Поволжья и Средней Азии. Он пишет простейшие, вечные элементы бытия — землю и небо, животных и растения, человека и плоды своего труда, предельно обобщая формы за счет упорядочения силуэтов и используя всего два основных цвета, выработанных в мягкую гармонию. Николай Сапунов (1880-1912) — еще один изысканный колорист, рисует свой натюрморт «Синие гортензии» (1907) в своем любимом сочетании синего, желтого и оранжевого цветов. Как и другие его картины, этот натюрморт имеет эффективную композицию и красиво декорирован. Николай Сапунов тоже много сделал для театра. Дореволюционный период творчества Мартитрос Сарьян (1880-1972) хорошо представлен в Третьяковской галерее. Финиковая пальма Египет (1911) была навеяна впечатлениями от путешествий. Это образ изнуряющей жары. Рисунок энергичный, ритмичный и упрощенный. Сильные тугие изгибы пальмовых ветвей, нарисованные на фоне голубого неба, словно олицетворяют извергающееся плодородие земли. Сарьян рисует ликующую красоту мира, величественную и многозначительную даже в простейших своих проявлениях.

молодые художники, принадлежавшие к этой группе и давшие ей столь странно провокационное название, решительно выступили против мистицизма и усложненного символизма, против натурализма и чрезмерного увлечения импрессионистическими этюдами, которые были очень популярны в то время. Они сохраняли грубо-радостное и жизнерадостно-чувственное отношение к жизни, отстаивали красоту плотского и материально-осязаемого. Внимание концентрировалось на построении картины, причем формы предметов имели сильно подчеркнутые геометрические очертания. Цветовыми контрастами и нарочитым упрощением формы вещей, скульптурированием образов густой краской художники «Бубнового валета» придавали своим предметам гиперболизированную трехмерную монолитность, создавая ярко-декоративный материальный мир. В основном они сосредоточились на натюрморте, опираясь на опыт русского народного творчества в росписи орнаментальных подносов, вывесок, сундуков и т. д. Они усвоили последние достижения Сезанна, Матисса и других французских художников. молодые художники, принадлежавшие к этой группе и давшие ей столь странно провокационное название, решительно выступили против мистицизма и усложненного символизма, против натурализма и чрезмерного увлечения импрессионистическими этюдами, которые были очень популярны в то время. Они сохраняли грубо-радостное и жизнерадостно-чувственное отношение к жизни, отстаивали красоту плотского и материально-осязаемого. Внимание концентрировалось на построении картины, причем формы предметов имели сильно подчеркнутые геометрические очертания. Цветовыми контрастами и нарочитым упрощением формы вещей, скульптурированием образов густой краской художники «Бубнового валета» придавали своим предметам гиперболизированную трехмерную монолитность, создавая ярко-декоративный материальный мир. В основном они сосредоточились на натюрморте, опираясь на опыт русского народного творчества в росписи орнаментальных подносов, вывесок, сундуков и т. д. Они усвоили последние достижения Сезанна, Матисса и других французских художников. В некоторых своих полотнах молодые художники подчиняли живое восприятие красоты природы предпочтительному для них выразительному истолкованию предметного мира, причем до того, что чисто формальный элемент начинал преобладать, приходя в противоречие с основной направленностью живописи. ядра групп. Хотя у них были эти общие черты, у каждого из художников была своя отчетливая индивидуальность.

Аристарх Лентулов (1882-1943), один из ведущих художников «Бубнового валета», гениально претворял свои впечатления от русской архитектуры XVI века в динамичное, буйно-фантастическое зрелище; великолепная игра форм и цветов, напоминающая звон церковных колоколов в праздничный день. В свое время Лентулов сильно тянулся к кубизму и футуризму, что характерно для того периода его творчества. Рафаил Фальк (1886-1958) продемонстрировал свою склонность к резкой характеристике в написанном им портрете журналиста М. Рефалова (1915). Ритмическая энергия обобщенных форм сочетается с тонкими изменениями цвета и богатством оттенков в каждом из основных цветов. |