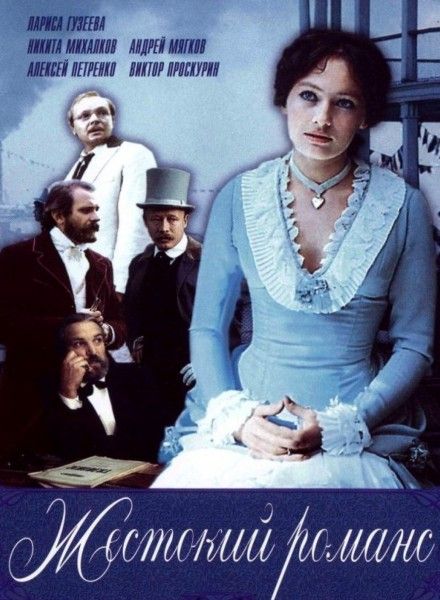

Пьеса А.Н.Островского «Бесприданница» и фильм Э.Рязанова «Жестокий романс»

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Давлиева М.А. 1

1МБОУ «СОШ № 170 с УИОП» г. Казани

Давлиева Ф.Г. 1

1МБОУ «СОШ № 170 с УИОП» г. Казани

Автор работы награжден дипломом победителя II степени

Диплом школьникаСвидетельство руководителя

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке “Файлы работы” в формате PDF

1. Введение

Человек начинает знакомиться с книгой еще в малом возрасте и не расстается с ней всю свою жизнь. Через книги мы узнаем о разных исторических событиях, о быте и культуре наших предков. Благодаря книгам мы изучаем различные науки, которые открывают нам двери в будущее. Одним словом, роль книги, безусловно, велика для каждого человека от мала до велика. Анализируя художественные произведения, мы узнаем, что такое добро, милосердие, любовь, дружба, зло, ненависть. Но можем ли мы сказать, что книга незаменима? Если бы нам задали этот вопрос 120 лет назад, то однозначно мы ответили ли бы «да». Но жизнь не стоит на месте, появляются новые источники информации, развиваются технологии, углубляются знания человека. Так, уже с 1895 года начинает зарождаться кино, которое ныне становится альтернативой книге. В связи с развитием киноиндустрии и сменой темпа жизни люди стали меньше читать и все чаще стали знакомиться с художественными произведениями по фильмам. При этом зрители могут и не догадываться, о том, что при создании фильма или телепередачи режиссер может пользоваться своим авторским правом, отходя от сюжетной линии, которые были описаны автором в оригинальном произведении. В конечном итоге мы можем увидеть совершенно иное прочтение произведения. Так может ли фильм заменить книгу? Давайте рассмотрим эту проблему на конкретных произведениях искусства.

Анализируя художественные произведения, мы узнаем, что такое добро, милосердие, любовь, дружба, зло, ненависть. Но можем ли мы сказать, что книга незаменима? Если бы нам задали этот вопрос 120 лет назад, то однозначно мы ответили ли бы «да». Но жизнь не стоит на месте, появляются новые источники информации, развиваются технологии, углубляются знания человека. Так, уже с 1895 года начинает зарождаться кино, которое ныне становится альтернативой книге. В связи с развитием киноиндустрии и сменой темпа жизни люди стали меньше читать и все чаще стали знакомиться с художественными произведениями по фильмам. При этом зрители могут и не догадываться, о том, что при создании фильма или телепередачи режиссер может пользоваться своим авторским правом, отходя от сюжетной линии, которые были описаны автором в оригинальном произведении. В конечном итоге мы можем увидеть совершенно иное прочтение произведения. Так может ли фильм заменить книгу? Давайте рассмотрим эту проблему на конкретных произведениях искусства.

1.1. Цель работы

Изучить и выявить особенности фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и пьесы А.Н. Островского «Бесприданница». Проанализировать на основе социологического опроса, может ли фильм заменить книгу.

1.2. Задачи

2. Проанализировать и сравнить ряд образов в произведениях, выявить сходства и различия в образе главной героини

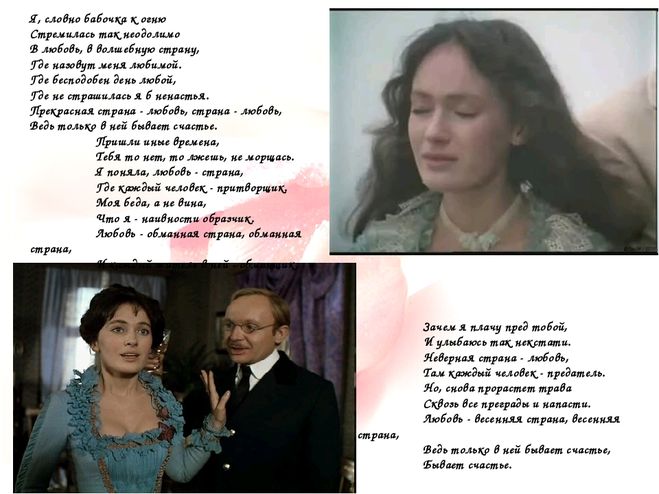

3. Выяснить роль музыкального сопровождения в фильме и в художественном произведении

4. Провести социологический опрос на тему «Что интереснее: фильм или книга?»

1.3. Методы исследования.

1.Поисковый метод.

2. Анализ художественного произведения и фильма.

3.

4.Сравнительно-сопоставительный метод.

1.4 Предмет исследования.

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и пьеса А.Н. Островского «Бесприданница»

1.5 Актуальность.

Мы живем в 21 веке — веке развивающихся технологий и больших возможностей. Сейчас многие школьники все чаще стали прибегать к тому, что смотрят фильмы, поставленные по мотивам художественных произведений, не читая при этом произведения. И скорее всего, многие из них не знают, что книга и фильм могут различаться. Данная работа может помочь увидеть эту разницу и заинтересовать учащихся, чтобы они захотели прочитать книгу.

2. Основная часть.

2.1Обзор критики по пьесе «Бесприданница»

Ни одно произведение искусства не обходится без критики. Она может полностью поменять наше мировоззрение, наши мысли, заставить полюбить еще больше прочитанное произведение, или, наоборот, оттолкнуть от него. Как писал А.С. Пушкин, «критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений».

Как писал А.С. Пушкин, «критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений».

Критика, несомненно, является не только частью науки, но и литературы. Критику роднит с искусством то, что она является сферой творчества, становится самовыражением автора, предполагает использование образно-выразительных средств, аналогичных средствам литературы. Однако критика отдельна от литературы так же, как любое описание отдельно от предмета. Общее свойство критики и науки – исследовательский характер, стремление к открытию объективной истины, применение аналитических операций для исследования предмета. Развитие критики напрямую зависит от развития научных представлений, в первую очередь филологических). Однако наука имеет только одну установку – исследовательскую, познавательную, а критика имеет и другие цели.

Часто литературные критики осмысляют и оформляют сам литературный процесс, объясняют его, дерзают его предугадать и предварить.

Мы проанализировали критические высказывания современников А.Н.Островского о его драме «Бесприданница» (1878)

1. Отрывок статьи из газеты «Новое время» :

«Неужели стоило г. Островскому тратить свои силы и свое время на драматическое воспроизведение банальной, старой, неинтересной истории о глупенькой, обольщенной девице?.. Жестоко ошибся тот, кто ждал нового слова, новых типов от почтенного драматурга; взамен их мы получили подновленные старенькие мотивы, получили множество диалогов вместо действия” (18 ноября 1878 г.

2. Высказывание критика П. Д. Боборыкини:

«Мы еще раз повторяем, что эту вещь никак нельзя считать одной из лучших в театре Островского <…> Ее нравственный замысел не может быть и поставлен рядом с однородными замыслами «Бедной невесты» и «Воспитанницы»”. (“Русские ведомости”, 23 марта 1879 г.).

3. Высказывание критика Макеева:

«Создавая скандальную и трогательную историю, ….Островский выстраивает обычную для его предыдущих пьес фабулу: борьбу за невесту, молодую девушку на выданье, между несколькими соперниками. Проницательный критик и читатель и в главной героине, и в претендентах на ее благосклонность легко рассмотрел видоизменение знакомых по прежним пьесам амплуа…. Однако, оставаясь узнаваемой, начальная ситуация видоизменяется, чтобы стать новой историей с оригинальной проблематикой. В чем заключается изменение — читатель узнает сразу из экспозиции: внешне борьба уже в прошлом, состоялась помолвка, и рука героини досталась одному из претендентов, маленькому чиновнику, готовящемуся к службе в месте еще более глухом и далеком, чем сам город Бряхимов.

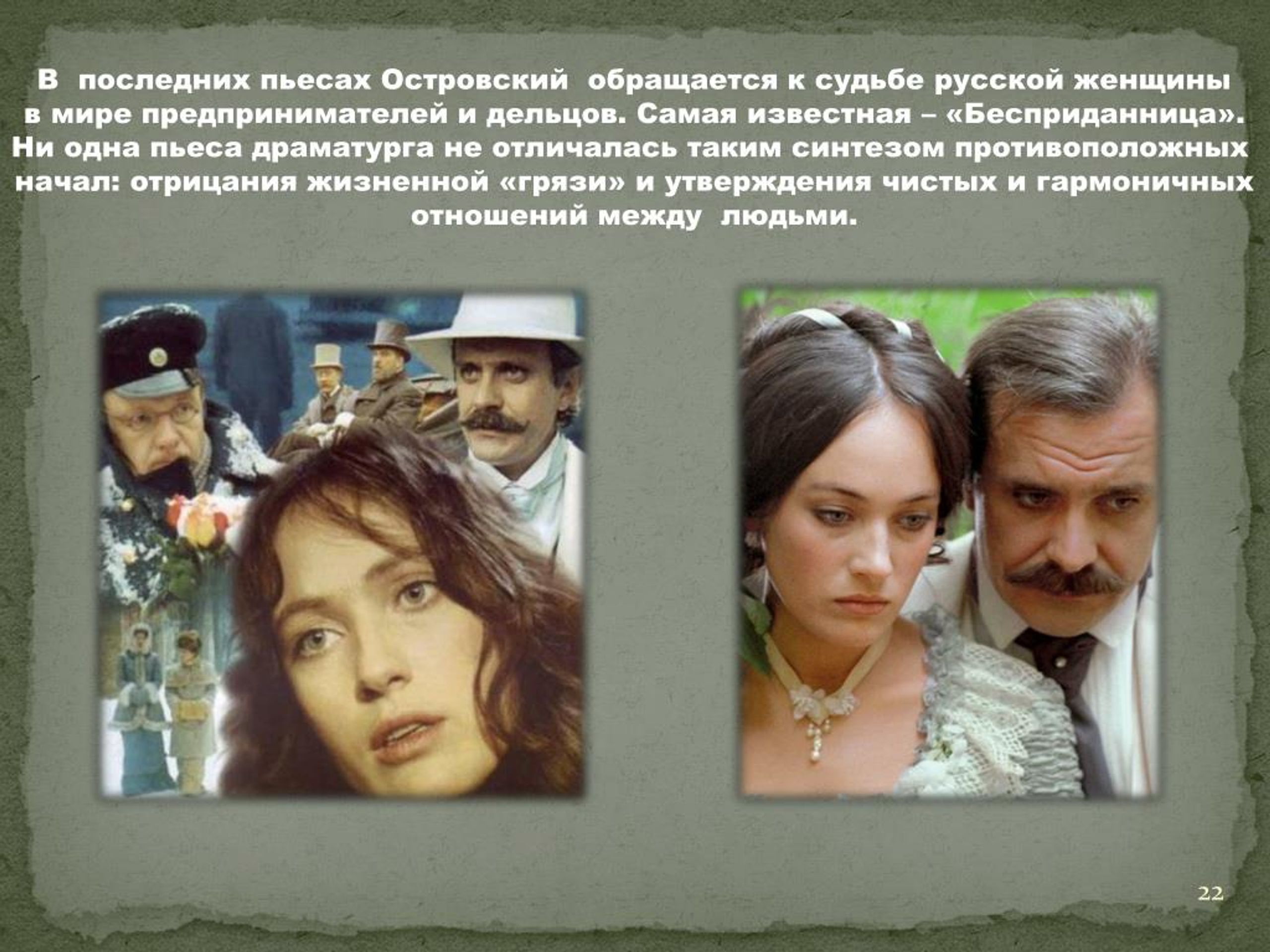

У «Бесприданницы» странная судьба. Вначале принятая критикой как заурядная пьеса, она со временем стала общепризнанным шедевром, который до сих пор пользуется популярностью у драматургов и часто ставится в современных театрах.

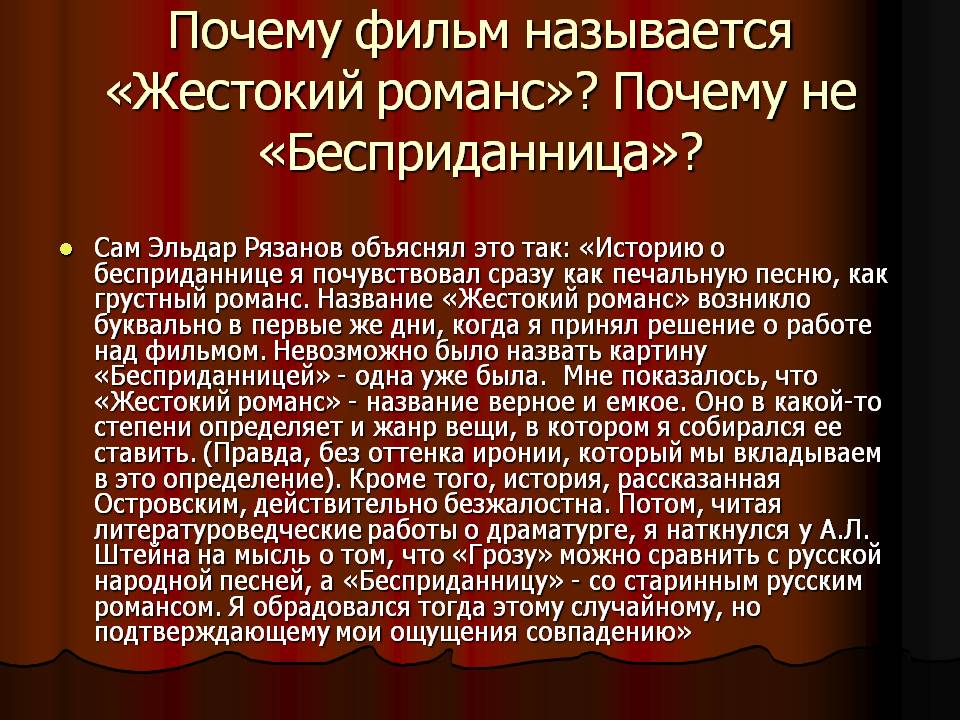

Непростая судьба и у картины Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984) по пьесе «Бесприданница»:

«Жестокий романс» — попытка Эльдара Рязанова выйти за пределы комедийного жанра. Несмотря на зрительский успех, фильм вызвал гневную отповедь со стороны литературно и театрально ориентированных критиков, обвинивших его создателей в опошлении исходной пьесы и в глумлении над русской классикой». Неслыханной дерзостью по отношению к материалу Островского представлялось то, что весьма идеализированная в пьесе Лариса по сценарию проводит ночь с «обаятельным русским Дон Жуаном» Паратовым , после чего ей стреляет в спину истеричный Карандышев.

Проанализировав критические высказывания о пьесе А.Н. Островского «Бесприданница», мы можем сделать вывод, что современники считали пьесу старой и неинтересной, похожей на все произведения Островского. Фильм Э.Рязанова по мотивам пьесы «Бесприданница» «Жестокий романс”, несмотря на успех у зрителей, тоже получил жесткие отрицательные рецензии, а ее создателя упрекали в искажении классики.

2.2 Анализ и сопоставление героев пьесы и фильма

Давайте попробуем разобраться, что могло вызвать такое недовольство критиков, а начнем мы с анализа и сравнения ряда образов в произведениях.

|

Герой |

Драма Н. |

Фильм Э. Рязанова |

|

|

Паратов |

«блестящий барин, из судохозяев, лет за 30». «…чёрный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка…». Это человек привыкший к богатству, который готов пойти на все ради денег, даже лишиться самого дорогого- свободы. Это щедрый и общительный господин, которого очень ценят в обществе. Под благородной маской Паратова скрывается его способность ради собственной прихоти и удовлетворения своих амбиций растоптать чужое чувство собственного достоинства и даже чужую жизнь. «милый» мерзавец с широкой душой, способный на сильные чувства, но не способный на решительные поступки, раб Судьбы и очень слабый человек, не имеющий опоры в жизни. В пьесе Островского Паратов просто соблазняет Ларису словами, чтобы она доставила им удовольствие своим обществом на пикнике, а потом цинично уходит от нее, нравственного стержня. |

(актер Никита Михалков) «блестящий барин, из судохозяев, лет за 40». В одежде преобладают белые цвет. (цвет-добра, мира и света.) Паратов показан как идеал Ларисы (человек яркий, сильный, богатый, обаятельный, галантный, решительный, любезный), однако в то же время он лицемерный и легкомысленный. В экранизации Рязанова герой Михалкова полон страдания — он уходит со слезами на глазах |

|

|

Карандышев (Андрей Мягков) |

«молодой человек, небогатый чиновник» Этот человек, от природы неглупый и просвещенный, много лет был объектом самого беззастенчивого и наглого шутовства, поэтому решается женится на Ларисе, чтобы повысить свой авторитет в обществе, показать свое моральное превосходство. Ненасытимое самолюбие, уязвлённая гордость подавляют в Карандышеве все иные сердечные движения. |

Почтовый служащий, мужчина средних лет, болезненно самолюбив. Он глупый, небогатый, мелочный честолюбивый. Вызывает чувство отвращения и жалости. |

|

|

Вожеватов( Виктор Проскурин) |

«очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.» «разговорчив потому, что еще молод; малодушеством занимается. Он холоден к Ларисе, ему чуждо чувство любви. Мера человеческого великодушия связанна у него с мерой отчуждения личности от мира, который её окружает. Он безнравственный и равнодушный. Главное в его жизни -это деньги. К Огудаловой относится как к игрушке, так как позволил себе распоряжается ее судьбой. (играет с Кнуровым В Орлянку) |

Один из представителей богатой торговой фирмы, лет за 30. |

|

|

Кнуров(Алексей Петренко ) |

«из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием». Держится гордо, надменно, привык к высшему обществу и мало с кем общается в провинции. Основное время Кнуров проводит в Москве, Петербурге или за границей. |

Крупный предприниматель и немолодой человек с громадным состоянием, женат. Воспринимает Ларису как хорошую компаньонку. Щедрый, неравнодушный. |

|

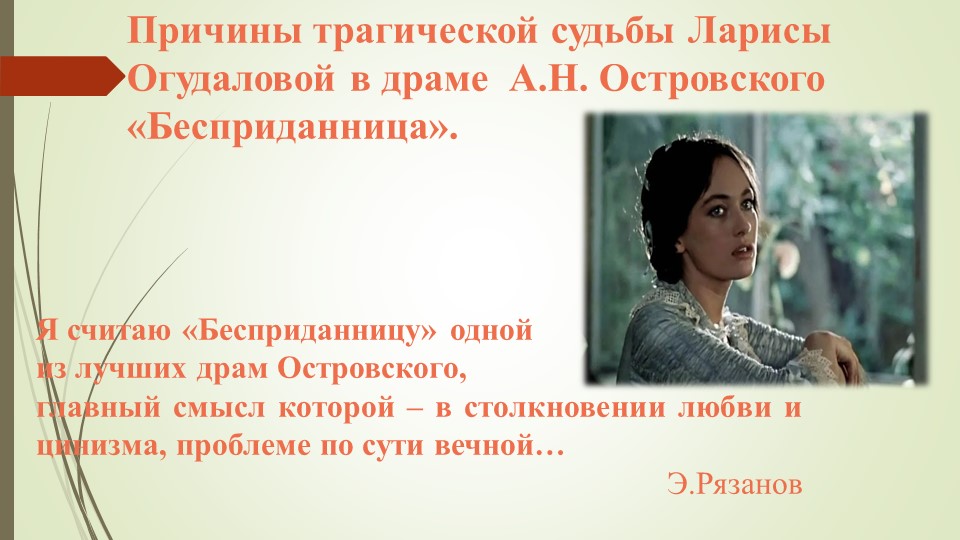

2.3 ОБРАЗ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ

Образ главной героини Ларисы Огудаловой в пьесе и фильме представлен по-разному.

Лариса — значимое имя: в переводе с греческого—это чайка. В пьесе «Бесприданница» — это молодая девушка из небогатой семьи, чистая, любящая жизнь, художественно одаренная, сталкивается с миром дельцов, где красота продается и покупается, предается поруганию. Лариса бедна, она бесприданница, и этим определяется ее трагическая судьба. Она на редкость открыта и простодушна, не умеет хитрить и не может скрывать свои чувства от окружающих. Лариса Огудалова- девушка хрупкая, легкая и незащищенная. Главная героиня прекрасно поет, играет на фортепиано, гитаре. Своим искусством она способна тронуть на мгновение черствые сердца героев. Мечтательна и артистичная, Лариса склонна не замечать, не видеть в людях пошлых сторон, она воспринимает мир глазами героини романса и хочет жить и действовать в соответствии с ним.

В кульминационной сцене драмы Лариса поет Паратову романс на стихи Боратынского “Не искушай меня без нужды”. В духе этого романса воспринимает она и характер Паратова, и свои отношения с ним. Для нее существует только мир чистых страстей, бескорыстной любви, очарования. В ее глазах роман с Паратовым – это история о том, как, овеянный тайной и загадкой, роковой обольститель, вопреки мольбам Ларисы, искушал ее.

Для нее существует только мир чистых страстей, бескорыстной любви, очарования. В ее глазах роман с Паратовым – это история о том, как, овеянный тайной и загадкой, роковой обольститель, вопреки мольбам Ларисы, искушал ее.

По мере развития действия в драме нарастает несоответствие между романтическими представлениями Ларисы и прозаическим миром людей, ее окружающих и ей поклоняющихся. Люди эти по-своему сложные и противоречивые. И Кнуров, и Вожеватов, и Карандышев способны ценить красоту, искренне восхищаться талантом. Паратов, судовладелец и блестящий барин, не случайно кажется Ларисе идеалом мужчины. Паратов – человек широкой души, отдающийся искренним увлечениям, готовый поставить на карту не только чужую, но и свою жизнь.

Бросая вызов непостоянству Паратова, Лариса готова выйти замуж за Карандышева. Его она тоже идеализирует как человека с доброй душой, бедного и непонятого окружающими. Но героиня не чувствует уязвленно-самолюбивой, завистливой основы в душе Карандышева. Ведь в его отношениях к Ларисе больше самолюбивого торжества, чем любви.

Ведь в его отношениях к Ларисе больше самолюбивого торжества, чем любви.

В финале драмы к Ларисе приходит прозрение. Когда она с ужасом узнает, что ее хотят сделать содержанкой, что Кнуров и Вожеватов разыгрывают ее в орлянку, героиня произносит роковые слова: “Вещь… да, вещь. Они правы, я вещь, а не человек”. Лариса попытается броситься в Волгу, но осуществить это намерение у нее недостает силы: “Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот какая я несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко”. В порыве отчаяния Лариса способна лишь бросить болезненный вызов миру наживы и корысти: “Уж если быть вещью, так одно утешение – быть дорогой, очень дорогой”.

И только выстрел Карандышева возвращает Ларису к самой себе: “Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда на стол! Это я сама… сама… Ах, какое благодеяние!..” В нерасчетливом поступке Карандышева она находит проявление живого чувства и умирает со словами прощения на устах.

Роль Ларисы Огудаловой сыграла молодая актриса Лариса Гузеева. Она молода, красива, возможно, слишком эмоциональна, что особенно заметно в печальных, трагических сценах. Она смогла глубоко передать образ своей героини, может, потому, что Огудалова была близка Ларисе Гузеевой. В пьесе Огудалова показана жертвой любви, одарённой натурой, непонятно почему брошенной Паратовым. Но Рязанов объясняет, почему с ней так жестоко обошелся Сергей Сергеевич. В фильме много сцен, где Лариса чуть ли не преклоняется перед Паратовым, не помня не то что о гордости, но и о чувстве собственного достоинства. Самым показательным в этом отношении был эпизод, когда Паратов стрелял в часы в Ларисиных руках. По пьесе, Огудалова рассказывает ненавистному Карандышеву, что Паратов попросил стать её мишенью со словами: «…я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете…» В фильме она сама вызвалась на роль этой девушки. В пьесе Островского Лариса пела Паратову при Карандышеве, а у Рязанова исполняла песни в лицо возлюбленному.

2.4. Роль музыкального сопровождения в пьесе.

Образ главной героини неразрывно связан с музыкой. Она играет на фортепьяно и на гитаре, к тому же она великолепно поет, глубоко переживает исполняемое, так что приводит в трепет и восторг своих слушателей. Островский так изобразил в своей пьесе Ларису, что в сознании читателя ее образ неразрывно сливается с романсом. В исследованиях ,посвященных «Бесприданнице» , авторы чаще всего обращают внимание на то ,что Лариса поет романс на слова Баратынского. Однако первый романс Ларисы – это романс Гурилева на слова Ниркомского «Матушка, голубушка, солнышко мое, Пожалей, родимая, дитятко твое!» Уже самое начало, интонация произведения свидетельствуют о родстве его с народной песней. Героиня словами романса обращается к собственной матери с просьбой о защите и спасении. Такова традиция народной поэзии, и Лариса знает ее. Второй романс «Не искушай…» на слова Баратынского, конечно же, обращен к Паратову и звучит как мольба о жалости и снисхождении. В этой элегии господствуют разочарование, усталость души, неспособность к обольщениям любви. Романс можно рассматривать как ключ к драме героини. Пение Ларисы — голос исстрадавшейся души. Девушка пьесы, испытывая высокое романтическое чувство к Паратову, пыталась, но не смогла смириться с ролью невесты нелюбимого человека, которого ее мать придерживала в доме «на всякий случай».

В этой элегии господствуют разочарование, усталость души, неспособность к обольщениям любви. Романс можно рассматривать как ключ к драме героини. Пение Ларисы — голос исстрадавшейся души. Девушка пьесы, испытывая высокое романтическое чувство к Паратову, пыталась, но не смогла смириться с ролью невесты нелюбимого человека, которого ее мать придерживала в доме «на всякий случай».

Несмотря на обилие романсов в пьесе А.Н.Островского в экранизации добавлено много романсов (а в кульминационной сцене пения Ларисы на обеде актриса Лариса Гузеева поет романс «А напоследок я скажу…» на стихи Б. Ахмадулиной , а не романс «Не искушай меня без нужды» на стихи Е. Баратынского, данный в драме), которые символичны. Вообще музыкальное оформление экранизации — одно из бесспорных и ярких ее достоинств. Романсы занимают важное место в экранизации. Благодаря этим романсам и сам фильм зазвучал как целый большой романс. По мнению Э. Рязанова, «музыкальная и звуковая среда помогли создать поэтическую, напряженную, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины». Не зря и название фильма — «Жестокий романс» — содержит в себе напоминание об этом музыкальном жанре.

Не зря и название фильма — «Жестокий романс» — содержит в себе напоминание об этом музыкальном жанре.

Возможно, Рязанов хотел показать трагическую историю жизни бесприданницы как печальную, тяжелую, пронзительно-болезненную песнь: романс о бездушном, безжалостном и жестоком материальном мире, поэтому и назвал он свой фильм не просто романсом, а именно жестоким романсом. В фильме звучат романсы на стихи Б. Ахмадулиной («Романс о романсе», «А напоследок я скажу», «Снегурочка»), М. Цветаевой («Под лаской плюшевого пледа»), Р. Киплинга («А цыган идёт» («Мохнатый шмель»)) и самого Э. Рязанова («Любовь — волшебная страна»). Музыку написал А. Петров. Известен факт, что после выхода экранизации в 1984 году выпустили также пластинки фирмой «Мелодия» и аудиокассеты «Свема» с романсами из фильма, которые сразу зазвучали во всех уголках страны. Рязанов заменяет романсы, который мы видим в драме Островского, «произведя своеобразную коррекцию на эпоху, на настроения современных ему зрителей. <…> Романсами подчеркнута современность фильма, условность времени и места действия». Рязанов именно музыкальную стихию воплотил очень точно – музыка говорит, по-своему рассказывает историю. В особенности – контрастами: в начале цыгане поют лирическую песню, а Ольга в слезах едет в Тифлис, где ее ждет смерть от руки ревнивого мужа. Когда Карандышев хватает пистолет и мчится к пристани, Харита Игнатьевна в ужасе кричит, чтоб остановили, фоном звучит бравурный марш. И в финале – как и у Островского – труп Ларисы и веселый хор цыган.

<…> Романсами подчеркнута современность фильма, условность времени и места действия». Рязанов именно музыкальную стихию воплотил очень точно – музыка говорит, по-своему рассказывает историю. В особенности – контрастами: в начале цыгане поют лирическую песню, а Ольга в слезах едет в Тифлис, где ее ждет смерть от руки ревнивого мужа. Когда Карандышев хватает пистолет и мчится к пристани, Харита Игнатьевна в ужасе кричит, чтоб остановили, фоном звучит бравурный марш. И в финале – как и у Островского – труп Ларисы и веселый хор цыган.

Как писал сам Рязанов, большое значение придается «разудалой цыганской стихии, которая, врываясь в музыкальную ткань, придает некий надрыв, который так любили наши предки… [цыганские мелодии] вносят лихую бесшабашность, весёлое отчаяние, в них чувствуется какой-то надлом, ожидание беды, несчастья».

2.5 Результаты социологического опроса

Для того чтобы узнать мнение людей об этих двух замечательных произведениях, мы провели опрос, в котором задали следующие вопросы:

Читали ли Вы пьесу А. Н. Островского “Бесприданница”?

Н. Островского “Бесприданница”?

Смотрели ли Вы фильм Э. Рязанова “Жестокий романс”?

На Ваш взгляд, что интереснее фильм или книга?

Может ли фильм заменить книгу?

Опрос проводился в электронном виде с помощью информационного интернет-ресурса, опрашиваемым была выслана ссылка на веб-сайт (https://ru.surveymonkey.com/), соответственно ответить на вопросы можно было с помощью смартфона или компьютера.

В нашем опросе приняли участие 30 человек , из них 77 % женщин и 23% мужчин. Наибольшее число ответивших составляют школьники (43%), далее идут взрослые от 41 и более лет (30%), а оставшаяся часть приходится на людей от 20 до 40 лет (27%)

Из всех опрошенных около 77% читали пьесу А.Н. Островского, примерно такое же количество опрошенных смотрели фильм «Жестокий романс» (около73%)

Для того чтобы узнать ответ на интересующий нас вопрос: что интереснее книга или фильм? – мы предложили следующие варианты ответов:

Конечно, фильм -23,33%

Конечно, книга -26,67%

Фильм дополняет книгу 50,00%

Было приятно узнать, что в век информационных и современных технологий фильм не способен заменить книгу, но также было поразительно заметить, что половина опрошенных ответила: фильм дополняет книгу.

Также неравнодушные посетители сайта оставили с следующие комментарии:

Читая книгу, можешь сам придумывать образы

Фильм не передаёт всей красоты и пронзительности произведения

В книге смысл глубже

В книге ты сам режиссёр

В фильме не все показано

Книга помогает человеку включить воображение и придумать, как выглядела бы та или иная ситуация, изображенная в книге. Сколько читателей – столько и мнений. Фильм – это лишь видение режиссера.

В книге всё глубже

Фильм – авторское видение режиссёра, которое может отличаться от того, что хотел донести автор произведения

Я считаю, что фильм и книга дополняют друг друга. Какие-то истины можно подчеркнуть для себя из экранизации, а какие- то и в самом произведении

Одно дополняет другое

3. Заключение

Заключение

Проанализировав критические высказывания о пьесе А.Н. Островского «Бесприданница», мы можем сделать вывод, что современники считали пьесу старой и неинтересной, похожей на все произведения Островского. Фильм Э.Рязанова по мотивам пьесы «Бесприданница» «Жестокий романс”, несмотря на успех у зрителей, тоже получил жесткие отрицательные рецензии, а ее создателя упрекали в искажении классики.

Фильм показался нам более ярким и живым по сравнению с книгой как в композиционном, так и в смысловом плане. На наш взгляд, Рязанов учел все, что только можно было учесть, полно передал все события. Он подобрал талантливых актеров, которые смогли проникнуться особой атмосферой драмы; подчеркнул ремарки Островского художественными деталями и резким контрастом, тем самым подняв драму «Бесприданница» до трагедии.

Образ главной героини Ларисы Огудаловой в пьесе и фильме представлен немного по-разному. Лариса Огудалова была близка актрисе Ларисе Гузеевой, поэтому она смогла глубоко передать образ своей героини. Рязанов по-своему объясняет, почему с ней так жестоко обошелся Паратов. В фильме много сцен, где Лариса чуть ли не преклоняется перед ним, не помня не то что о гордости, но и о чувстве собственного достоинства.

Рязанов по-своему объясняет, почему с ней так жестоко обошелся Паратов. В фильме много сцен, где Лариса чуть ли не преклоняется перед ним, не помня не то что о гордости, но и о чувстве собственного достоинства.

Несмотря на обилие романсов в пьесе А.Н.Островского в экранизации добавлено много романсов, которые символичны. Вообще музыкальное оформление экранизации — одно из бесспорных и ярких ее достоинств. Романсы занимают важное место в экранизации. Благодаря этим романсам и сам фильм зазвучал как целый большой романс.

Тем не менее, результаты социологического опроса показали, что в век современных технологий фильм не способен заменить книгу, Также надо заметить, что половина опрошенных ответила: фильм дополняет книгу.

Таким образом, книга и фильм различаются. Надеемся, что данная работа может помочь увидеть эту разницу и заинтересовать учащихся, чтобы они захотели прочитать книгу.

Список использованной литературы

А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. М., Художественная литература, 1985

С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. М., Художественная литература, 1985

LITERATURUS: Мир русской литературы

Материалы Википедиа

А.Н. Островский. Пьесы. М., Просвещение,1985

Ю.В.Лебедев. Литература. 10 класс. М., Просвещение, 2015

Русские ведомости”, 23 марта 1879

Энциклопедия для детей. Русская литература 19 века. М., Просвещение, 2001

Просмотров работы: 9818

5 интересных фактов о фильме «Жестокий романс»

Эльдар Рязанов задумал экранизацию пьесы Островского «Бесприданница» после того, как его сценарная заявка драмы «Дорогая Елена Сергеевна» отправилась на полку. Он сразу знал, что фильм будет под другим названием, так как одна «Бесприданница» уже выходила на экраны в 1936 году, и режиссёр не хотел сравнений. Рязанов был большим поклонником романсов и решил использовать их не только в музыкальном сопровождении, но и в названии будущего фильма. Сначала он планировал взять только старинные русские романсы, но, перечитав Цветаеву и Ахмадулину, понял, что надо использовать их стихи. Романс «Мохнатый шмель» — перевод стихотворения «Цыганская тропа» Редьярда Киплинга, а слова к песне «Я, словно бабочка к огню…» Эльдар Рязанов написал сам.

Романс «Мохнатый шмель» — перевод стихотворения «Цыганская тропа» Редьярда Киплинга, а слова к песне «Я, словно бабочка к огню…» Эльдар Рязанов написал сам.

«Жестокий романс», к/с «Мосфильм», 1984, реж, Э. Рязанов

Для записи песен музыкальный редактор «Мосфильма» предложила пригласить цыганку Валентину Пономарёву. Она была джазовой исполнительницей и петь песни с серьёзными, сложными текстами ей было непривычно, сначала она даже отказывалась, но режиссёру удалось её уговорить. Певица приехала на студию звукозаписи с высокой температурой, чтобы не подводить собравшихся музыкантов и всего на один день вырвавшегося из Ленинграда композитора Андрея Петрова. Когда фильм вышел, то певица не увидела своего имени в титрах. Эльдар Рязанов не упомянул её не из каких-то личных соображений, просто тогда это было необязательно. Валентина Пономарёва сильно обиделась на режиссёра и долго с ним не общалась, а зрители были уверены, что песни исполнила сама Лариса Гузеева.

«Жестокий романс», к/с «Мосфильм», 1984, реж, Э. Рязанов

Рязанов

Во время съёмок эпизода с Карандышевым, догоняющим пароход на лодке, чуть не пострадал Андрей Мягков. Он сидел спиной вперед и не заметил, что подплыл слишком близко к винту. Одна из лопастей ударила по лодке, и та опрокинулась. Актёр скрылся под водой раньше, чем съёмочная группа успела что-то сделать. Мягкова начало затягивать под колесо парохода, однако, актёру чудом удалось выплыть из воронки. В результате он отделался только несерьёзной раной на руке.

«Жестокий романс», к/с «Мосфильм», 1984, реж, Э. Рязанов

Эльдар Рязанов с самого начала видел в роли Паратова только Никиту Михалкова, однако тот собирался снимать драму «Очи чёрные» и не гарантировал своё участие. В качестве альтернативы Рязанов рассматривал Сергея Шакурова, но замена не понадобилась, так как у Михалкова отложилась работа над фильмом. На съёмках актёр вжился в образ разгульного барина Паратова и устраивал регулярные банкеты всей съёмочной группе, а однажды даже получил лицензию, сходил на охоту в костромские леса и потом угощал всех медвежатиной. Как-то раз местные жители даже вызвали милицию, чтобы утихомирить гуляющих в ночи актёров, но приехавший наряд был настолько поражен застольем с участием Никиты Михалкова, Александра Панкратова-Черного, Алисы Фрейндлих, Георгия Буркова и других звёзд советского кино, что милиционеры попросили разрешения посидеть в их компании.

Как-то раз местные жители даже вызвали милицию, чтобы утихомирить гуляющих в ночи актёров, но приехавший наряд был настолько поражен застольем с участием Никиты Михалкова, Александра Панкратова-Черного, Алисы Фрейндлих, Георгия Буркова и других звёзд советского кино, что милиционеры попросили разрешения посидеть в их компании.

«Жестокий романс», к/с «Мосфильм», 1984, реж, Э. Рязанов

Когда «Жестокий романс» вышел на экраны, на режиссёра обрушилась критика со стороны литературных и театральных кругов. Его обвиняли в опошлении пьесы и глумлении над классикой, сравнивали Ларису Огудалову с мадам Бовари, Паратова называли «чувствительным суперменом», которого режиссёр явно не критикует, Ларису Гузееву — беспомощной актрисой. Почти единственным человеком из театральной среды, похвалившем экранизацию стала Нина Алисова — исполнительница роли Ларисы Огудаловой в первой экранизации «Бесприданницы». А особенно был беспощаден авторитетный кинокритик Евгений Данилович Сурков. Рязанов отомстил ему в режиссёрском стиле — в следующем фильме, «Забытая мелодия для флейты», отрицательную героиню звали Евгения Даниловна Сурова. Зрители же «Жестокий романс» приняли с восторгом, причём, не только в СССР, но и за рубежом, и в 1984 году он стал фильмом года по опросу журнала «Советский экран».

Зрители же «Жестокий романс» приняли с восторгом, причём, не только в СССР, но и за рубежом, и в 1984 году он стал фильмом года по опросу журнала «Советский экран».

Почему приданое не зло, как рисуют МСМ – YugaParivartan

Юга Паривартан 204 комментариев

предки, приданое, зло, феминистки, пропаганда, собственность нам нужен феминизм, чтобы бороться с этим. Чаще всего эти люди, как правило, молоды, не имеют представления о реальном мире и живут в городских районах. Их можно услышать и увидеть, пишущих против того, как плохо приданое в Интернете и как они не будут ни давать, ни брать его. Но вопрос приданого гораздо более тонкий, чем многие думают. Это не все черное и белое и, конечно же, не зло, как это показано в СМИ, научных кругах и фильмах. Это грустный комментарий к тому, насколько плохо повествование сфальсифицировано и доминирует сумасшедшая феминистская академия и основные средства массовой информации. Даже самый простой анализ системы приданого пробьет дыры во всей пропаганде, включая заявления о том, что это война против женщин. Пропаганда настолько масштабна, что правительства за правительствами отказываются даже рассматривать этот вопрос, несмотря на одностороннее 49Закон 8А отправил в разорение миллионы семей, так как подавляющее большинство дел, зарегистрированных по 498А, являются ложными, в размере 90%. Итак, что же скрывается за приданым. Давайте проанализируем:

Даже самый простой анализ системы приданого пробьет дыры во всей пропаганде, включая заявления о том, что это война против женщин. Пропаганда настолько масштабна, что правительства за правительствами отказываются даже рассматривать этот вопрос, несмотря на одностороннее 49Закон 8А отправил в разорение миллионы семей, так как подавляющее большинство дел, зарегистрированных по 498А, являются ложными, в размере 90%. Итак, что же скрывается за приданым. Давайте проанализируем:

Приданое — это доля девочки в отцовской собственности

В изначальной индуистской культуре (да и в большинстве религиозных обычаев) сыновья наследовали большую часть богатства родителей. Родители невесты обычно давали приданое своему зятю, поскольку они передавали свое собственное богатство своим сыновьям. Например, если семья имеет общее состояние в 10 лакхов рупий, они дадут 5 лакхов рупий в качестве приданого, чтобы найти жениха с таким же статусом, и отдадут 5 лакхов рупий в качестве наследства своим сыновьям. Конечно, сын, будучи предполагаемым владельцем наследства в 5 лакхов, обычно получал 5 лакхов в качестве приданого для себя, когда женился. Так что общее богатство оставалось более или менее равным при условии, что все было равным — статус жениха и невесты. Но эту систему приданого также можно использовать для улучшения жизни дочери, найдя лучшего жениха за 6 лакхов приданого, а не только за 5 лакхов, таким образом оставив сыну только 4 лакха наследства и, следовательно, способный получить только девушка с 4 лакхами приданого для себя. Учитывая, что древнее индуистское общество было сельскохозяйственным по своей природе и имело строгие законы, запрещающие бракосочетание в пределах своей деревни, приданое было идеальной системой для сохранения наследственной собственности, то есть земли, у сыновей, поскольку они не покидали деревню. В то время как девочка получала золото и другое передаваемое имущество, земля обычно доставалась сыну.

Конечно, сын, будучи предполагаемым владельцем наследства в 5 лакхов, обычно получал 5 лакхов в качестве приданого для себя, когда женился. Так что общее богатство оставалось более или менее равным при условии, что все было равным — статус жениха и невесты. Но эту систему приданого также можно использовать для улучшения жизни дочери, найдя лучшего жениха за 6 лакхов приданого, а не только за 5 лакхов, таким образом оставив сыну только 4 лакха наследства и, следовательно, способный получить только девушка с 4 лакхами приданого для себя. Учитывая, что древнее индуистское общество было сельскохозяйственным по своей природе и имело строгие законы, запрещающие бракосочетание в пределах своей деревни, приданое было идеальной системой для сохранения наследственной собственности, то есть земли, у сыновей, поскольку они не покидали деревню. В то время как девочка получала золото и другое передаваемое имущество, земля обычно доставалась сыну.

Некоторые люди могут возражать против разделения наследственной собственности в приведенном выше примере как равного, тогда как в реальном мире это неравно. Но в том же реальном мире девочкам тоже не полагалось заботиться о своих престарелых родителях. Поскольку сыновья должны были помогать своим старым родителям, они, естественно, получали более высокую долю в наследственном имуществе. Кроме того, если девушка получала меньшую долю в своем наследственном имуществе за счет приданого, ее муж получал более высокую долю в своем наследственном имуществе, что сводило на нет общее влияние на их семейное богатство.

Но в том же реальном мире девочкам тоже не полагалось заботиться о своих престарелых родителях. Поскольку сыновья должны были помогать своим старым родителям, они, естественно, получали более высокую долю в наследственном имуществе. Кроме того, если девушка получала меньшую долю в своем наследственном имуществе за счет приданого, ее муж получал более высокую долю в своем наследственном имуществе, что сводило на нет общее влияние на их семейное богатство.

Если приданое объективирует женщин, оно в равной степени объективирует и мужчин

Хотя на первый взгляд эта система кажется объективирующей женщин, связывая цену за их брак, она очень далека от истины. Цена приданого зависит не только от богатства. Если жених очень хороший парень, без вредных привычек, с хорошей работой и дипломом, то у него гораздо больше шансов получить лучшее приданое, чем просто из-за богатства семьи. Это прямо противоположно жениху, который является известным алкоголиком, не имеет стабильной работы и является общей обузой для общества. Маловероятно, что он вообще получит какое-либо приданое за свой брак. На самом деле жениться для такого человека было бы большим достижением!! Итак, если приданое — это объективация женщин, то его следует рассматривать и как объективацию мужчин. Мужчины объективированы по их поведению, работе, богатству, статусу и семейному богатству. Дело в том, что семья невесты готова платить взятку именно потому, что считает жениха достойным приданого, которое они ему платят. Разве это не объективация жениха путем навешивания на него ценника? Так почему же мужчины не жалуются, что их объективируют?

Маловероятно, что он вообще получит какое-либо приданое за свой брак. На самом деле жениться для такого человека было бы большим достижением!! Итак, если приданое — это объективация женщин, то его следует рассматривать и как объективацию мужчин. Мужчины объективированы по их поведению, работе, богатству, статусу и семейному богатству. Дело в том, что семья невесты готова платить взятку именно потому, что считает жениха достойным приданого, которое они ему платят. Разве это не объективация жениха путем навешивания на него ценника? Так почему же мужчины не жалуются, что их объективируют?

Правда в том, что мир видит в ком-то то, чего он/она стоит для мира. Это нашло отражение и в системе приданого. Жених с красивой внешностью, хорошей работой, хорошим статусом, хорошей семьей с большей вероятностью обеспечит хорошую жизнь для невесты, и поэтому семья невесты пытается запереть его для своей дочери с приданым. Точно так же красивые, более культурные девушки, а в наши дни даже работающие девушки с хорошим образованием (особенно в более развитых штатах, таких как Тамилнад, Махараштра, Гуджарат и т. д.) и т. д., будут иметь более высокий спрос, чем некрасивые или необразованные девушки, и, следовательно, смогут соответствовать идеальные женихи с гораздо меньшим приданым, чем у некрасивых и необразованных девушек. Хотя с политической точки зрения корректно сбрасывать слова по этому поводу и плясать вокруг этого факта, чтобы защитить предполагаемые чувства легко обижаемых снежинок, которые предпочитают эмоции того, насколько невинны все женщины и насколько злы все мужчины, гораздо важнее противостоять Эта проблема.

д.) и т. д., будут иметь более высокий спрос, чем некрасивые или необразованные девушки, и, следовательно, смогут соответствовать идеальные женихи с гораздо меньшим приданым, чем у некрасивых и необразованных девушек. Хотя с политической точки зрения корректно сбрасывать слова по этому поводу и плясать вокруг этого факта, чтобы защитить предполагаемые чувства легко обижаемых снежинок, которые предпочитают эмоции того, насколько невинны все женщины и насколько злы все мужчины, гораздо важнее противостоять Эта проблема.

Таким образом, приданое представляет собой сложную систему измерения и оценки стоимости жениха и невесты и способ для родителей передать своим девочкам свое богатство. Но поскольку приданое всегда переходит от невесты к жениху, не означает ли это, что приданое по своей сути женоненавистническое? Конечно нет. Жених уже приносит свое наследство в качестве богатства в семью, которую заведет новая пара, а невеста – нет. Так что приданое, которое приносит невеста, — это только справедливый вклад, который невеста вносит в создание новой семьи. Проще говоря, женихи приносят семье приданое в виде наследства, а невесты приносят приданое, а не наследство.

Проще говоря, женихи приносят семье приданое в виде наследства, а невесты приносят приданое, а не наследство.

Изменение законов о наследовании изменит систему приданого

Но теперь законы о наследовании были изменены таким образом, что дочери имеют равную долю в имуществе родителей. Это в значительной степени сводит на нет необходимость в приданом, поскольку невеста сама приносит наследство, подобно тому, как жених приносил свое наследство для создания семьи. Кроме того, в некоторых случаях семья девушки может дать больше приданого по наследству, если посчитает, что жених того стоит, и все должно быть в порядке. Их не принуждают выйти замуж за жениха, который просит приданое, а выбирают его после того, как полностью узнают, что он просит приданое, и затем решают, что стоит отдать дочь замуж за парня, потому что он лучше позаботится о девушке. чем какой-нибудь другой парень, который не берет приданое. Это совершенно нормально, пока это добровольно.

Это еще один пример, где легче увидеть безосновательную пропаганду против приданого. Допустим, есть две семьи А и Б, и они хотят пожениться. У A 20 лакхов богатства, а у B 30 лакхов. А решил выдать свою дочь замуж за сына семьи Б, дав семье Б 20 лакхов в качестве приданого. Согласно нынешней пропаганде, эта практика приданого является злом. Теперь давайте возьмем другой пример, где есть две семьи C и D, где C стоит 20 лакхов, а D стоит 30 лакхов. Затем семья C выдает свою дочь замуж за сына семьи D, но без приданого. Но после смерти семьи C дочь и, следовательно, зять наследует все деньги/богатство семьи C, что снова составляет 20 лакхов. Является ли последний случай хорошим или лучше? Есть ли какая-либо разница в реальности первого случая приданого и второго случая наследства? Конечно, нет, по крайней мере, для людей с нормальной логикой, за исключением мертвых мозгов и зомби-феминисток с промытыми мозгами. Так почему же средства массовой информации демонизируют приданое, а наследование имущества невестой/дочерью рассматривается как триумф прав женщин? Есть ли в этом смысл?

Допустим, есть две семьи А и Б, и они хотят пожениться. У A 20 лакхов богатства, а у B 30 лакхов. А решил выдать свою дочь замуж за сына семьи Б, дав семье Б 20 лакхов в качестве приданого. Согласно нынешней пропаганде, эта практика приданого является злом. Теперь давайте возьмем другой пример, где есть две семьи C и D, где C стоит 20 лакхов, а D стоит 30 лакхов. Затем семья C выдает свою дочь замуж за сына семьи D, но без приданого. Но после смерти семьи C дочь и, следовательно, зять наследует все деньги/богатство семьи C, что снова составляет 20 лакхов. Является ли последний случай хорошим или лучше? Есть ли какая-либо разница в реальности первого случая приданого и второго случая наследства? Конечно, нет, по крайней мере, для людей с нормальной логикой, за исключением мертвых мозгов и зомби-феминисток с промытыми мозгами. Так почему же средства массовой информации демонизируют приданое, а наследование имущества невестой/дочерью рассматривается как триумф прав женщин? Есть ли в этом смысл?

Идеальна ли система приданого?

Если приданое не такое зло, как его изображают в СМИ, значит ли это, что оно идеально? Конечно нет. Проблема с приданым — это не то, о чем кричат сумасшедшие феминистки и борцы за социальную справедливость в научных кругах и СМИ. Проблемы с системой приданого – это нарушение доверия после свадьбы или на пороге брака – будь то со стороны жениха или невесты. Иногда сторона невесты решает обмануть сторону жениха, думая, что они дадут гораздо большее приданое, хотя на самом деле это не так. Это, конечно, морально неправильно для любого непредвзятого наблюдателя (кроме феминистских гарпий), потому что это просто обман и злоупотребление доверием.

Проблема с приданым — это не то, о чем кричат сумасшедшие феминистки и борцы за социальную справедливость в научных кругах и СМИ. Проблемы с системой приданого – это нарушение доверия после свадьбы или на пороге брака – будь то со стороны жениха или невесты. Иногда сторона невесты решает обмануть сторону жениха, думая, что они дадут гораздо большее приданое, хотя на самом деле это не так. Это, конечно, морально неправильно для любого непредвзятого наблюдателя (кроме феминистских гарпий), потому что это просто обман и злоупотребление доверием.

Чтобы представить это в перспективе, представьте, что семья жениха обманывает семью невесты, заявляя, что они миллиардеры до свадьбы, но ложь выходит наружу до свадьбы или после свадьбы. Разве семья невесты не разозлится на семью жениха за измену? И если семья невесты узнает, что жених не так квалифицирован, как им рекламировали, или что его заявление о том, что он миллиардер, — ложь, разве семья невесты не имеет права отменить свадьбу, чтобы спасти свою дочь? от плохой сделки? Дело в том, что ни общество, ни закон не сочтут такое расторжение брака неуместным или неправильным. Но представьте, если семья невесты предъявляет ложные требования, включая, помимо прочего, приданое в определенной сумме, и семья жениха узнает об этом мошенничестве, почему семья жениха должна расторгнуть брак? Отличается ли он чем-то от предыдущего сценария, кроме смены пола? Так почему же последнего наказывают за выпрашивание приданого, когда семья девушки добровольно соглашается одурачить семью жениха?

Но представьте, если семья невесты предъявляет ложные требования, включая, помимо прочего, приданое в определенной сумме, и семья жениха узнает об этом мошенничестве, почему семья жениха должна расторгнуть брак? Отличается ли он чем-то от предыдущего сценария, кроме смены пола? Так почему же последнего наказывают за выпрашивание приданого, когда семья девушки добровольно соглашается одурачить семью жениха?

Требование приданого после свадьбы неэтично

Остается последний вопрос, связанный с приданым, и тот, в который может вмешаться государство. Настоящая проблема с приданым начинается, когда семья жениха требует больше приданого от семьи девушки после замужества и умышленно создает девушке проблемы. Это, конечно, совершенно неправильно с моральной точки зрения, поскольку равносильно нарушению контракта. Любые подобные инциденты должны в обязательном порядке караться по закону, если они будут доказаны в суде. Вот где статья 498A должен вступить в игру, даже несмотря на то, что он нуждается в настройке в текущей форме, чтобы предотвратить злоупотребление им. Это единственная часть приданого, которая приводит к смерти и, следовательно, должна быть строго запрещена и наказуема.

Это единственная часть приданого, которая приводит к смерти и, следовательно, должна быть строго запрещена и наказуема.

Приданое помогает менее достойным девушкам получить лучших женихов

А как же судьба бедных женщин, которые не могут дать приданое? Это ложный вопрос, созданный для того, чтобы воспользоваться врожденными предубеждениями, присущими людям, отдавать предпочтение проблемам женщин, а не мужчин, что является причиной, по которой большинство людей в Индии все еще поддерживают статью 49.8A в нынешнем виде, хотя он уничтожает девять «невинных» мужчин за каждую женщину, за которую мстит, что полностью противоречит идее невиновности, пока вина не будет доказана.

Есть бесчисленное множество мужчин, которые, конечно, женятся без приданого, но никто не увидит, чтобы родители девушки выстраивались в очередь, чтобы выйти за них замуж. Почему? Потому что родители девушки хотят, чтобы их дочери получили хорошего мужа за дешевую цену (да, приданое — это объективация мужчин за их работу, богатство, семью, статус, власть и т. найти жениха для своей дочери. Правильное предложение или проблема здесь не в том, что бедняк не может найти жениха из-за приданого, а в том, что бедняк не может найти жениха высокого качества по своему желанию, потому что он не может позволить себе женихов высокого качества. . Конечно, есть мужчины, которые являются безработными бомжами и пьяницами, которые согласились бы жениться ни за что. Почему бедняги не выдают за них своих дочерей? Разве это не решит проблему приданого автоматически без вмешательства государства?

найти жениха для своей дочери. Правильное предложение или проблема здесь не в том, что бедняк не может найти жениха из-за приданого, а в том, что бедняк не может найти жениха высокого качества по своему желанию, потому что он не может позволить себе женихов высокого качества. . Конечно, есть мужчины, которые являются безработными бомжами и пьяницами, которые согласились бы жениться ни за что. Почему бедняги не выдают за них своих дочерей? Разве это не решит проблему приданого автоматически без вмешательства государства?

Они хотят, чтобы их дочери вышли замуж за врачей, государственных служащих, государственных служащих и инженеров по низкой цене. Но проблема в том, что есть и другие родители девочек, которые готовы платить гораздо больше приданого, чем то, что бедный отец заплатит за этих профессиональных женихов из богатых семей. Заявление или жалоба на то, что из-за приданого бедные девушки не могут найти жениха, аналогичны утверждению, что бедные люди в Индии не могут позволить себе купить Audi, и, следовательно, продажи Audi — это зло. Возможно, так говорить не будет политически некорректно, но такова основная реальность.

Возможно, так говорить не будет политически некорректно, но такова основная реальность.

Истерия против системы приданого без реального понимания того, что это такое, является еще одним примером того, насколько пагубной является феминистская идеология и женские группы, настаивающие на большем количестве законов в стиле 498A в Индии. Они просто хотят увеличить силу женщин за счет мужчин. Об этом свидетельствует тот факт, что те же активисты против приданого, которые видят, что доктор, требующий от девушки приданого, должен быть наказан, не требуют наказания девушки за то, что она настаивает на выходе замуж за доктора, не принеся ничего стоящего к столу. . Это не означает, что деньги — это все, и приданое должно принимать только денежную форму. Деньги – это всего лишь одна форма приданого, а другая – хорошая квалификация, красивая внешность девушки и т. Д. Если врач, требующий приданого для женитьбы на конкретной невесте, неправ, то разве не так же неправильно невеста настаивать на том, чтобы выйти замуж за врача, т. е. человек с большим количеством денег и уважением в обществе? Должны ли мужчины пойти по пути этих групп расширения прав и возможностей женщин и начать требовать, чтобы женщины выходили за них замуж, независимо от их квалификации и семейного положения? Если это положение смехотворно, то не должно ли быть столь же смехотворным и положение о том, что всякое приданое есть зло? И если индийские родители более чем счастливы приложить усилия и деньги, чтобы обеспечить лучшее будущее для своих дочерей, почему феминистки должны жаловаться? На Западе нарушена семейная система, но это не значит, что индийцы, имеющие хорошую семейную поддержку, также должны ее отвергать.

е. человек с большим количеством денег и уважением в обществе? Должны ли мужчины пойти по пути этих групп расширения прав и возможностей женщин и начать требовать, чтобы женщины выходили за них замуж, независимо от их квалификации и семейного положения? Если это положение смехотворно, то не должно ли быть столь же смехотворным и положение о том, что всякое приданое есть зло? И если индийские родители более чем счастливы приложить усилия и деньги, чтобы обеспечить лучшее будущее для своих дочерей, почему феминистки должны жаловаться? На Западе нарушена семейная система, но это не значит, что индийцы, имеющие хорошую семейную поддержку, также должны ее отвергать.

Читайте также: Синдром титулованной принцессы среднего класса

И это еще один пример интеллектуальной нечестности со стороны феминисток. Они утверждают, что приданое — это женоненавистничество и касается только женщин. Но они не признают, что приданое также объективирует и мужчин, потому что женщины и их семьи рассматривают мужчин как зарабатывающих заработок, высокостатусных обслуживающих машин, за которые приходится платить. Превращать это в войну полов — полная чушь. Каким образом приданое, которое для подавляющего большинства вырабатывается и зарабатывается мужчинами (братом или отцом невесты) и отдается семье жениха (обычно матери жениха), угнетает женщин?

Превращать это в войну полов — полная чушь. Каким образом приданое, которое для подавляющего большинства вырабатывается и зарабатывается мужчинами (братом или отцом невесты) и отдается семье жениха (обычно матери жениха), угнетает женщин?

Несмотря на весь громкий шум, поднятый против приданого за последние 50 лет, факт в том, что пропаганда не изменила пшик на земле. Это само по себе должно было заставить любого здравомыслящего ученого пересмотреть свою теорию, но не феминисток. Простая причина того, что приданое все еще существует, заключается в том, что оно обеспечивает хороший рыночный механизм для женихов и невест. Для феминисток башни из слоновой кости это может показаться угнетением, но родители, которые хотят лучшей жизни для своих дочерей, используют приданое как способ выдать их замуж за лучшего жениха в лучшей семье. Поскольку они заботятся о реальности, а не об идеологии, они почти не обращают внимания на эту усиленную пропаганду.

Если вы хотите знать, какое приданое вы должны потребовать, проверьте это. Также посмотрите приведенное ниже видео Мадху Кишвара, чтобы получить более тонкое представление об этой проблеме. В одной части видео она называет это ценой жениха, а не приданым!!

Также посмотрите приведенное ниже видео Мадху Кишвара, чтобы получить более тонкое представление об этой проблеме. В одной части видео она называет это ценой жениха, а не приданым!!

Поделись на WhatsApp

Образ Ларисы Огудаловой в спектакле Приданое кратко. “Образ Ларисы Огудаловой (по пьесе А

А.Н. Островский – мастер русской драматургии XIX века. В своих пьесах он поднимал актуальные для своего времени вопросы. Многие из них волнуют читателя и сегодня. Это Не случайно пьесы драматурга повсюду в наших театрах, его произведения широко экранизируются раз.Это разговор о предательстве и верности, о бездуховности и власти денег, о смысле жизни и значение человека, о богатстве и бедности. купля-продажа, в вещь. История очень известная. Красивая, молодая, образованная девушка влюбилась в богатого человека. Она верила в возможность счастья при жизни- Горелка.И все кончается трагически.Главная героиня пьесы,Лариса Огудалова,человек восторженный,романтичный,живет сердцем,стремится испытать светлые,сильные,страстные чувства.Ее любовь к негодяю Паратову искренна и неповторима. Она любит ес один – единственный, верит ему безраздельно, готов на любые жертвы. Другое дело, что ее избранник не достоин ее любви и преданности. И вообще никто из претендентов на ее внимание не достоин ее: ни Паратов, ни Кнуров, ни Вожеватов, ни Карандышев. Она противопоставлена им всем, потому что каждый из них рассматривает ее как объект исполнения своих прихотей. Паратов пользуется ее красотой и невинностью. Для Вожеватова и Кнурова Лариса – яркая и роскошная игрушка, предмет торга и розыгрыша, даже для Карандышева она не предмет любви, а лишь мостик для попадания в мир имущих, ближе к людям вроде Паратов. Автор рисует свою героиню отчаявшейся и потерянной девушкой. Все надежды на счастье – рухнули после откровений возлюбленного, который признается, что скоро женится, чтобы поправить свои материальные проблемы.

Она верила в возможность счастья при жизни- Горелка.И все кончается трагически.Главная героиня пьесы,Лариса Огудалова,человек восторженный,романтичный,живет сердцем,стремится испытать светлые,сильные,страстные чувства.Ее любовь к негодяю Паратову искренна и неповторима. Она любит ес один – единственный, верит ему безраздельно, готов на любые жертвы. Другое дело, что ее избранник не достоин ее любви и преданности. И вообще никто из претендентов на ее внимание не достоин ее: ни Паратов, ни Кнуров, ни Вожеватов, ни Карандышев. Она противопоставлена им всем, потому что каждый из них рассматривает ее как объект исполнения своих прихотей. Паратов пользуется ее красотой и невинностью. Для Вожеватова и Кнурова Лариса – яркая и роскошная игрушка, предмет торга и розыгрыша, даже для Карандышева она не предмет любви, а лишь мостик для попадания в мир имущих, ближе к людям вроде Паратов. Автор рисует свою героиню отчаявшейся и потерянной девушкой. Все надежды на счастье – рухнули после откровений возлюбленного, который признается, что скоро женится, чтобы поправить свои материальные проблемы. В новой жизни Паратова нет места Ларисе. Девиз мира, в котором процветают негодяи, в котором потеряли свою ценность честь, любовь, верность, звучит так: «Каждому товару есть цена». Паратов предстает в драме как продавец живого. Он продает теплоход «Ласточка», а имя Лариса означает «чайка». Светский франт продает (выдает) еще одну птицу, на этот раз живую – Чайку-Ларису. Нет предела человеческой черствости и цинизму. И терпеть тоже нет сил. Поэтому выстрел Карандышева Лариса воспринимает как избавление от обжигающей душевной боли. Перед смертью она понимает, что все воспринимают ее как вещь. Автор не только сочувствует своей героине, но и вызывает симпатию к ней у своих читателей. Мы скорбим по девушке, которая безвременно ушла и не нашла счастья. Мы ненавидим ее обидчиков, сожалеем о ее горьком одиночестве, понимая, что если все в обществе измеряется деньгами, то чистому, светлому, искреннему человеку в нем нет места. Об этом говорил и Карамзин в рассказе «Бедная Лиза». Героиня, влюбившись в светского юношу, умирает после того, как он уходит от нее к богатой невесте.

В новой жизни Паратова нет места Ларисе. Девиз мира, в котором процветают негодяи, в котором потеряли свою ценность честь, любовь, верность, звучит так: «Каждому товару есть цена». Паратов предстает в драме как продавец живого. Он продает теплоход «Ласточка», а имя Лариса означает «чайка». Светский франт продает (выдает) еще одну птицу, на этот раз живую – Чайку-Ларису. Нет предела человеческой черствости и цинизму. И терпеть тоже нет сил. Поэтому выстрел Карандышева Лариса воспринимает как избавление от обжигающей душевной боли. Перед смертью она понимает, что все воспринимают ее как вещь. Автор не только сочувствует своей героине, но и вызывает симпатию к ней у своих читателей. Мы скорбим по девушке, которая безвременно ушла и не нашла счастья. Мы ненавидим ее обидчиков, сожалеем о ее горьком одиночестве, понимая, что если все в обществе измеряется деньгами, то чистому, светлому, искреннему человеку в нем нет места. Об этом говорил и Карамзин в рассказе «Бедная Лиза». Героиня, влюбившись в светского юношу, умирает после того, как он уходит от нее к богатой невесте. «Американская трагедия» Драйзера хорошо известна. Сюжет о предательстве любви – один из вечных сюжетов. Для нас сегодня важно, чтобы в наших сердцах жили милосердие, сострадание, чувства чести и долга.

«Американская трагедия» Драйзера хорошо известна. Сюжет о предательстве любви – один из вечных сюжетов. Для нас сегодня важно, чтобы в наших сердцах жили милосердие, сострадание, чувства чести и долга.

Огудалова Лариса Дмитриевна – главная героиня замечательной пьесы Островского “Приданое”. Эта девушка молода, необыкновенно красива, но бедна, за нее не дают приданого. Эта ситуация крайне унизительна, особенно остро это чувствует Лариса, потому что по натуре она умный и гордый человек.

Героини без приданого встречались в драматургии Островского раньше: Марья Андреевна («Бедная невеста»), Надя («Ученица»), Аксюша («Лес»), Настя («Не было гроша, а вдруг Алтын») .

Среди всех этих героинь Лариса Огудалова обладает самой тонкой натурой и душевной хрупкостью. Лариса живет, как бы «над буднями», не касаясь повседневной суеты, мирских страстей и торга. Душа ее постоянно куда-то стремится: в лес, в деревню, за Волгу, словом, в какой-нибудь тихий уголок, который покажется ей раем. Лариса одинока, и в ее душе происходит трагический надлом. Все восхищаются ею, страстно желают ее, но никого не волнует, что происходит внутри девушки. Ей так не хватает простого, но теплого и сердечного слова, поддержки и участия. Она живет в среде, которая больше напоминает «базар» или «цыганский табор».

Лариса одинока, и в ее душе происходит трагический надлом. Все восхищаются ею, страстно желают ее, но никого не волнует, что происходит внутри девушки. Ей так не хватает простого, но теплого и сердечного слова, поддержки и участия. Она живет в среде, которая больше напоминает «базар» или «цыганский табор».

Даже в собственном доме девушка не может найти покоя, ее заставляют улыбаться, женихов навязывают. Лариса страстно влюбляется в Паратова, но не в его личные качества, а в ту мечту о другой, красивой жизни, которую он способен ей подарить. Паратов ассоциируется в сознании Ларисы со светлым, поэтическим миром, который она знает только по стихам и романсам, на самом деле этот мир ей недоступен. Соглашаясь от безысходности выйти замуж за мелкого чиновника Карандышева, Лариса чувствует себя униженной. Жених-неудачник раздражает ее, когда пытается сравняться с Паратовым, которым она до сих пор восхищается, несмотря ни на что. В душе Ларисы идет страшная борьба между желанием смириться с судьбой жены мелкого чиновника и мечтой о красивой и яркой жизни. Пытаясь решить свою судьбу, Лариса отправляется с Паратовым в компрометирующее ее путешествие на пароходе. Во время этой поездки Лариса вдруг осознает свое истинное положение – красивая игрушка, которую мужчины не могут разделить между собой. Паратов откровенно играл ее чувствами, Карандышев, хотя и признавался ей в искренней любви, на самом деле просто тешит свое самолюбие, а друг детства Вожеватов додумался разыграть ее в жребий с Кнуровым, крупным бизнесменом.

Пытаясь решить свою судьбу, Лариса отправляется с Паратовым в компрометирующее ее путешествие на пароходе. Во время этой поездки Лариса вдруг осознает свое истинное положение – красивая игрушка, которую мужчины не могут разделить между собой. Паратов откровенно играл ее чувствами, Карандышев, хотя и признавался ей в искренней любви, на самом деле просто тешит свое самолюбие, а друг детства Вожеватов додумался разыграть ее в жребий с Кнуровым, крупным бизнесменом.

В конце произведения Лариса погибает от руки своего жениха Карандышева. Его роковой выстрел стал для нее настоящим спасением от окончательной нравственной смерти. Лариса перед смертью благодарит своего убийцу за то, что он помог ей выбраться из этого ужасного мира, в котором нет ничего святого, а человек легко может стать предметом купли-продажи. Лариса так мечтала о настоящей, искренней любви, но все воспринимали ее как забаву. Никому не было дела до того, что творилось в ее душе. Умирая, Лариса прощает всех, она не держит в себе зла. Ее образ необычайно поэтичен и красив, он оставляет неизгладимый след и запоминается надолго.

Ее образ необычайно поэтичен и красив, он оставляет неизгладимый след и запоминается надолго.

Эффективная подготовка к экзамену (все предметы) – начать подготовку

Обновлено: 02.08.2012

Внимание!

Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter .

Таким образом, вы принесете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Спасибо за внимание.

Знаменитая пьеса «Приданое», которую Островский писал на протяжении четырех лет с 1874 по 1878 год, сам автор считал одним из лучших и значительных своих драматических произведений. Хотя показанная на сцене в 1878 году, она вызвала бурю протеста и негодования как у зрителей, так и у критиков, свою заслуженную долю популярности пьеса получила лишь после смерти известного русского драматурга. Наглядная демонстрация основной мысли, которую автор хотел показать людям, что миром правят деньги, а в современном обществе они являются главной движущей силой, позволяющей их владельцам распоряжаться судьбой других людей, которые от них зависят, сделали многие не нравится. Как и другие нововведения в пьесе, непонятные широкой публике, все это вызвало довольно резкую оценку как читателей, так и критиков.

Как и другие нововведения в пьесе, непонятные широкой публике, все это вызвало довольно резкую оценку как читателей, так и критиков.

История создания

В начале семидесятых годов девятнадцатого века Островский работал почетным мировым судьей Кинешемского уезда, по долгу службы участвовал в различных громких процессах и был хорошо знаком с уголовными сводками того времени, которые дал ему, как писателю, богатый литературный материал для написания произведений. Сама жизнь давала ему сюжеты для своих драматических пьес, и есть предположение, что прообразом сюжетной линии в ” Приданое».

Островский начинает пьесу поздней осенью (ноябрь 1874 г.), делая на полях пометку «Опус № 40», растягивая ее написание на долгие четыре года, за счет параллельной работы еще над несколькими произведениями, и заканчивая ее осенью 1878 г. Пьеса была одобрена цензорами, началась подготовка к печати, закончившаяся публикацией ее в журнале «Отечественные записки» в 1879 г. Затем последовали репетиции театральных трупп Москвы и Петербурга, желавших поставить пьесу на сцене, вынося ее на суд зрителей и критиков. Премьеры «Приданого» как в Малом, так и в Александрийском театрах оказались провальными и вызвали резкие негативные оценки театральных критиков. И только через десять лет после смерти Островского (вторая половина IX в.0-х годов XIX века), спектакль наконец-то пришел к заслуженному успеху, во многом благодаря огромной популярности и известности актрисы Веры Комиссаржевской, сыгравшей главную роль Ларисы Огудаловой.

Премьеры «Приданого» как в Малом, так и в Александрийском театрах оказались провальными и вызвали резкие негативные оценки театральных критиков. И только через десять лет после смерти Островского (вторая половина IX в.0-х годов XIX века), спектакль наконец-то пришел к заслуженному успеху, во многом благодаря огромной популярности и известности актрисы Веры Комиссаржевской, сыгравшей главную роль Ларисы Огудаловой.

Анализ произведения

Сюжетная линия

Действие произведения происходит в волжском городке Бряхимове, который только по прошествии 20 лет похож на город Калинов из спектакля “Гроза”. Время таких самодуров и самодуров, как Кабаниха и Порфирий Дикий, давно прошло, наступил «звездный час» для предприимчивых, хитрых и изворотливых дельцов, таких как миллионер Кнуров и представитель богатой торговой компании Василий Вожеватов, которые умеет покупать и продавать не только товары и вещи, но и человеческие судьбы. С их диалога, повествующего о судьбе молодой женщины Ларисы Огудаловой, обманутой богатым барином Паратовым (этаким повзрослевшим Борисом, племянником Дикого), начинается первый акт пьесы. Из разговора купцов мы узнаем, что первая красавица города, артистичность и обаяние которой не имеют себе равных, выходит замуж за бедного чиновника, совершенно ничтожного и жалкого по их мнению, Карандышева.

Из разговора купцов мы узнаем, что первая красавица города, артистичность и обаяние которой не имеют себе равных, выходит замуж за бедного чиновника, совершенно ничтожного и жалкого по их мнению, Карандышева.

Мать Ларисы, Харитона Огудалова, сама воспитавшая троих дочерей, постаралась найти каждой дочке хорошую партию, а самой младшей, самой красивой и артистичной дочери пророчит прекрасное будущее с богатым мужем, только одним простым и добрым Все портит известный факт: она невеста из бедной семьи и не имеет приданого. Когда среди поклонников дочери появляется на горизонте блестящий молодой мастер Паратов, мать всеми силами пытается выдать дочь за него замуж. Однако, поиграв чувствами Ларисы, он оставляет ее на целый год без каких-либо объяснений (в ходе диалога выясняется, что он растратил свое состояние и теперь вынужден жениться на дочери владельца золотых приисков, чтобы спасти свою должность). Отчаявшаяся Лариса заявляет матери, что готова выйти замуж за первого встречного, которым становится Юлий Капитоныч Карандышев.

Перед свадьбой Лариса встречается с вернувшимся после годичного отсутствия Паратовым, признается ему в любви и сбегает с ним от нелюбимого жениха на его корабль «Ласточка», который незадачливый банкрот также продает за долги . Там Лариса пытается узнать у Паратова, кому она теперь принадлежит ему: его жене, или кому-то другому, потом с ужасом узнает о его будущей женитьбе на богатой невесте. К убитой горем Ларисе с предложением взять ее на парижскую выставку, а на самом деле стать его любовницей и содержанкой, обращается миллионер Кнуров, который отвоевывает это право у Вожеватова (посовещавшись, купцы решают, что такой бриллиант, как Лариса не следует тратить впустую, они разыгрывают ее судьбу, подбрасывая монету). Появляется Карандышев и начинает доказывать Ларисе, что для своих поклонников она всего лишь вещь, красивый и утонченный, но абсолютно бездушный предмет, с которым можно делать все, что захочет его владелец. Раздавленная жизненными обстоятельствами и бессердечием людей-торговцев, так легко продающих и покупающих человеческие жизни, Лариса находит это сравнение с вещью очень удачным, и теперь в жизни, не найдя любви, соглашается искать только золото, и ничего более. Оскорбленный Ларисой, назвавшей его жалким и ничтожным, Карандышев в порыве ревности, гнева и уязвленного самолюбия со словами «Так не доставайся ты никому!» стреляет в Ларису из пистолета, та умирает со словами, что никого не винит, и всем все прощает.

Оскорбленный Ларисой, назвавшей его жалким и ничтожным, Карандышев в порыве ревности, гнева и уязвленного самолюбия со словами «Так не доставайся ты никому!» стреляет в Ларису из пистолета, та умирает со словами, что никого не винит, и всем все прощает.

главные герои

Главная героиня спектакля, Лариса Огудалова, молодая приданая из города Бряхимова, – чуть подросшая Катерина из пьесы “Гроза”, ранее написанной тем же автором. Их образы объединяет пылкая и чувствительная натура, что в итоге приводит их к трагическому финалу. Так же, как и Катерина, Лариса «задыхается» в унылом и затхлом городке Бряхимове, среди его жителей, которым здесь тоже скучно и тоскливо.

Лариса Огудалова попадает в сложную жизненную ситуацию, характеризующуюся некоторой двойственностью и несомненной трагичностью: она первая умница и красавица города, не может выйти замуж за достойного мужчину, так как является приданым. В этой ситуации перед ней намечаются два варианта: стать содержанкой богатого и влиятельного женатого мужчины или выбрать себе в мужья мужчину более низкого социального статуса. Хватаясь за последнюю соломинку, Лариса влюбляется в созданный ею образ красивого и гениального мужчины, разорившегося помещика Сергея Паратова, который, как и Борис, племянник Дикого в «Грозах», в реальной жизни оказывается совсем другим человеком. . Он разбивает сердце главной героини и своим равнодушием, ложью и бесхарактерностью буквально «убивает» девушку, т.е. приводит к ее трагической гибели. Трагическая смерть становится своеобразным «добрым делом» для главной героини, ведь для нее сложившаяся ситуация стала жизненной трагедией, с которой она не смогла справиться. Именно поэтому в свои последние минуты умирающая Лариса никого ни в чем не винит и не жалуется на свою судьбу.

Хватаясь за последнюю соломинку, Лариса влюбляется в созданный ею образ красивого и гениального мужчины, разорившегося помещика Сергея Паратова, который, как и Борис, племянник Дикого в «Грозах», в реальной жизни оказывается совсем другим человеком. . Он разбивает сердце главной героини и своим равнодушием, ложью и бесхарактерностью буквально «убивает» девушку, т.е. приводит к ее трагической гибели. Трагическая смерть становится своеобразным «добрым делом» для главной героини, ведь для нее сложившаяся ситуация стала жизненной трагедией, с которой она не смогла справиться. Именно поэтому в свои последние минуты умирающая Лариса никого ни в чем не винит и не жалуется на свою судьбу.

Островский изобразил свою героиню пылкой и страстной натурой, пережившей тяжелую душевную травму и предательство любимого человека, которая, тем не менее, не утратила своей возвышенной легкости, не озлобилась и осталась той же благородной и чистой душой, что и она было на протяжении всей ее жизни. жизнь. В связи с тем, что понятия и стремления Ларисы Огудаловой принципиально отличались от той системы ценностей, которая господствовала в окружающем ее мире, хотя она постоянно находилась в центре общественного внимания (как красивая и изящная кукла), в ее душе она оставалась одинокой и никем не понятой. Совершенно не разбираясь в людях, не видя в них лжи и фальши, она создает себе идеальный образ мужчины, которым становится Сергей Паратов, влюбляется в него и жестоко расплачивается жизнью за свой самообман.

В связи с тем, что понятия и стремления Ларисы Огудаловой принципиально отличались от той системы ценностей, которая господствовала в окружающем ее мире, хотя она постоянно находилась в центре общественного внимания (как красивая и изящная кукла), в ее душе она оставалась одинокой и никем не понятой. Совершенно не разбираясь в людях, не видя в них лжи и фальши, она создает себе идеальный образ мужчины, которым становится Сергей Паратов, влюбляется в него и жестоко расплачивается жизнью за свой самообман.

В своей пьесе великий русский драматург поразительно талантливо изобразил не только образ главной героини Ларисы Огудаловой, но и окружающих ее людей: цинизм и беспринципность потомственных купцов Кнурова и Вожеватова, сыгравших судьбу девушки с простой жребий, безнравственность, коварство и жестокость ее несостоявшегося жениха Паратова, жадность и развратность ее матери, пытающейся продать дочь как можно выгоднее, зависть, мелочность и ограниченность неудачника с обостренной гордостью и чувством собственности ревнивого Карандышева.

Особенности жанрово-композиционного построения

Композиция пьесы, выстроенная определенным образом в строгом классическом стиле, способствует нарастанию эмоционального напряжения у зрителей и читателей. Временной интервал пьесы ограничен одним днем, в первом действии показывается экспозиция и начинается сюжет, во втором действии постепенно развивается действие, в третьем (званый обед у Огудаловых) – кульминация, в четвертая – трагическая развязка. Благодаря такой последовательной линейности композиционного построения автор раскрывает мотивацию поступков персонажей, которая становится понятной и объяснимой как для читателей, так и для зрителей, осознающих, что люди действуют тем или иным образом не только в силу своих психологических характеристик, но и из-за влияния социальной среды.

Также для спектакля «Приданое» характерно использование своеобразной системы образов, а именно «говорящих» имен, придуманных для персонажей: имя возвышенной натуры Лариса Огудалова, в переводе с греческого «чайка», имя Харита имеет цыганское происхождение и означает «прелестная», а фамилия Огудалова происходит от слова «огудать» — обманывать, обманывать. Фамилия Паратов происходит от слова «параты», что означает «хищник», Кнуров — от слова «кнур» — кабан, назван в честь жениха Ларисы Юлии Карандышевой (Имя в честь римлянина Гая Юлия Цезаря, а фамилия – символ чего-то малого и незначительного ) автор показывает несовместимость желаний с возможностями этого героя.

Фамилия Паратов происходит от слова «параты», что означает «хищник», Кнуров — от слова «кнур» — кабан, назван в честь жениха Ларисы Юлии Карандышевой (Имя в честь римлянина Гая Юлия Цезаря, а фамилия – символ чего-то малого и незначительного ) автор показывает несовместимость желаний с возможностями этого героя.

В своей пьесе Островский хотел показать, что в мире, где правят деньги и на всех набито определенное социальное клеймо, никто не может чувствовать себя свободным и делать то, что ему действительно хочется. Пока люди верят в силу денег, они навсегда остаются заложниками социальных штампов: Лариса не может стать женой любимого человека, потому что она приданое, даже богатые и влиятельные купцы, так же, как и обанкротившийся Паратов, связаны по рукам. и ногой по общественным догмам и не может выйти замуж по своему желанию, чтобы получить любовь и человеческое тепло просто так, а не за деньги.

Именно благодаря огромной силе эмоционального воздействия, масштабности, актуальности затронутых вопросов и несомненной художественной ценности пьеса Островского «Приданое» занимает почетное место среди классиков мировой драматургии. Это произведение никогда не потеряет своей актуальности, каждое поколение читателей, погружаясь в мир переживаний героев пьесы, будет открывать для себя что-то новое и находить ответы на вечные духовно-нравственные вопросы.

Это произведение никогда не потеряет своей актуальности, каждое поколение читателей, погружаясь в мир переживаний героев пьесы, будет открывать для себя что-то новое и находить ответы на вечные духовно-нравственные вопросы.

Огудалова Лариса Дмитриевна – главная героиня пьесы, приданое. Реплика описана лаконично: «одета богато, но скромно», больше о ее внешности мы узнаем из реакции окружающих. Соседствует с ролью бедной невесты, которая является предметом соперничества между несколькими претендентами на ее чувства или руку. Как всегда, такой героине предоставляется скорее воображаемый выбор, она выбирает только сердцем, при этом фактически лишена права на совершение поступка.

Л. любит Паратову как человека, воплощающего и способного дать ей другую жизнь. Она была «отравлена» Паратовым, с ним раз и навсегда вошла в ее сознание идея совершенно иного, поэтического и светлого мира, который, безусловно, существует, но недоступен ей, хотя и предназначен, по мнению всех окружающих. ее, только для него. Для Л. это мир фантазий, гораздо более поэтичный, чем он есть на самом деле, следы этого мира в ее собственной жизни — ее любимые стихи, романсы, мечты, которые делают его образ привлекательным.

ее, только для него. Для Л. это мир фантазий, гораздо более поэтичный, чем он есть на самом деле, следы этого мира в ее собственной жизни — ее любимые стихи, романсы, мечты, которые делают его образ привлекательным.

Выйдя замуж за Карандышева, она чувствует себя униженной, несправедливо приговоренной к той жизни, которую может дать ей мелкий чиновник. Более того, она не может простить его личное унижение, его неудачи в попытках догнать Паратова, для нее разница между ними становится все более и более очевидной: «На кого ты равняешься! Возможна ли такая слепота! Она не только не хочет соответствовать его болезненно-честолюбивым капризам, как претенциозный обед, но наедине постоянно внушает ему, что она его не любит, что он бесконечно ниже Паратова, за которым она последует по первому его зову: Конечно, если Сергей Сергеевич явился и был свободен, так достаточно одного его взгляда…»

В ее душе идет борьба между желанием смириться с неизбежной участью жены бедного чиновника и тоской по светлой и красивой жизни. Чувство униженности своей участью и тяга к иной жизни побуждают Л. попытаться решить свою судьбу. Кажется, что путь в этот романтический мир лежит через такой же романтический, безрассудный и зрелищный поступок. Но этот поступок безрассуден, ведет к гибели, ибо совершается в погоне за призраком, олицетворяющим Паратова, за тот мир, который существует только в стихах и романсах.