17. Онтологические концепции Платона и Аристотеля: сравнительный анализ.

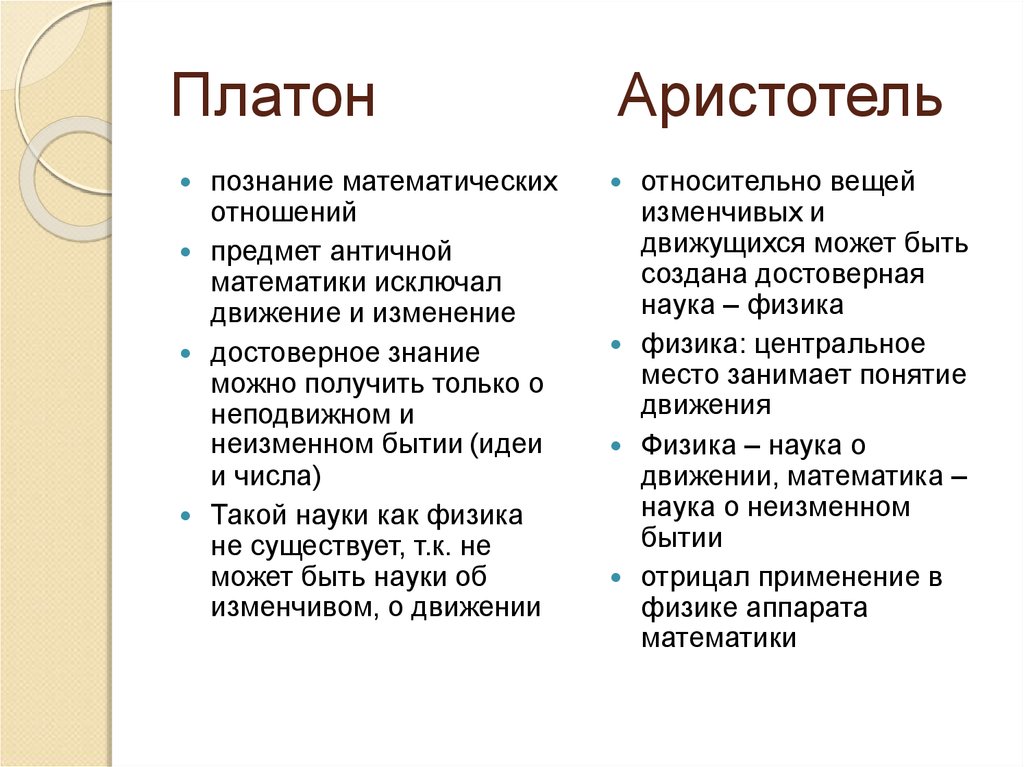

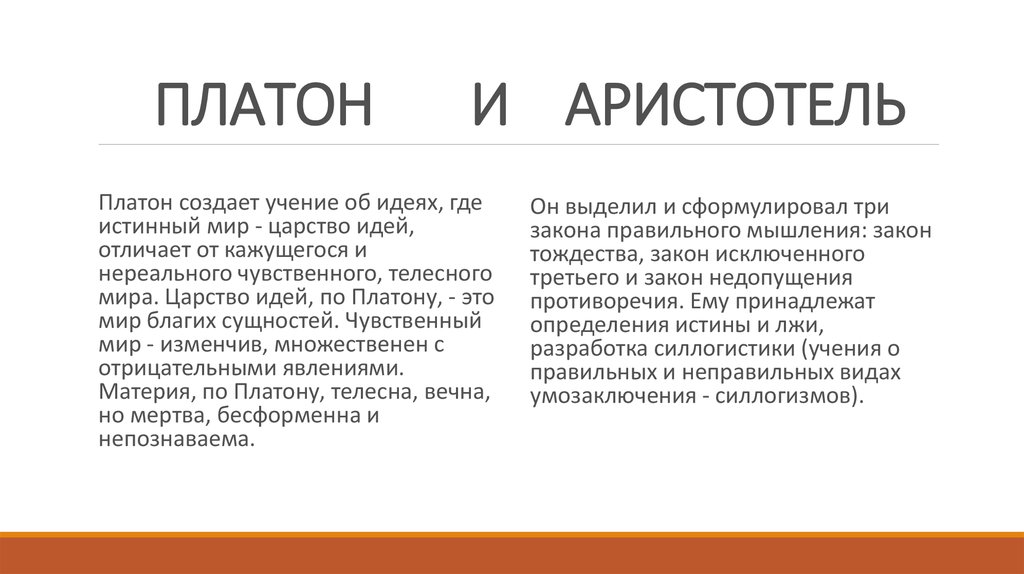

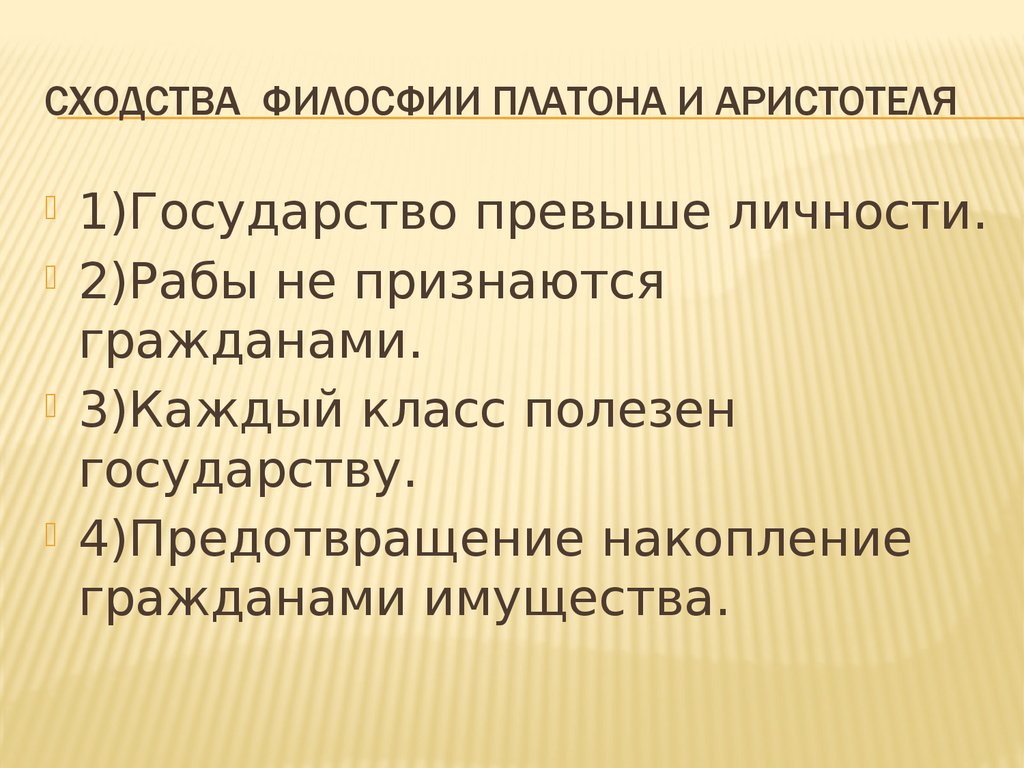

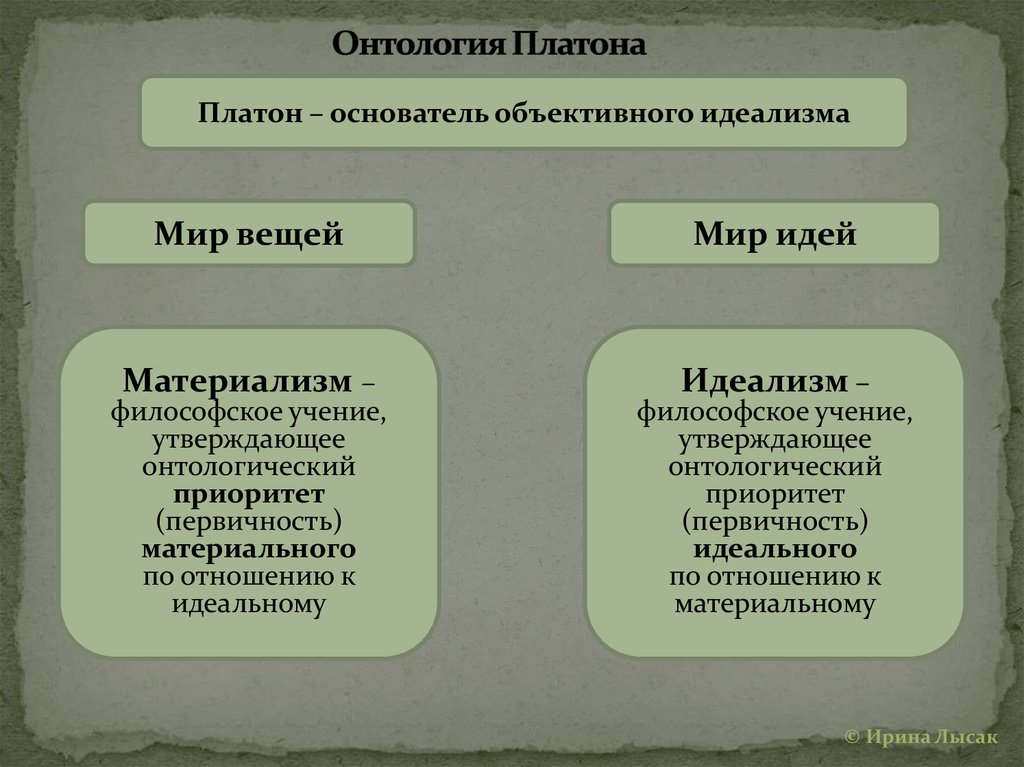

Платон (427 – 347 гг. до н.э.) противопоставляет сферу истинного сверхчувственного бытия (мир идей) миру чувственному, земному, который занимает промежуточное положение между бытием и небытием, поэтому земной мир Платон называет миром становления. Каждой вещи соответствует идея как прообраз и причина этой вещи. Мир идей существует независимо от какого бы то ни было сознания, он объективен.

Платон синтезировал раннегреческую онтологию в своем учении об «идеях». Бытие, по Платону, есть совокупность идей — умопостигаемых форм или сущностей, отражением которых является многообразие вещественного мира. Платон провел границу не только между бытием и становлением (т. е. текучестью чувственно воспринимаемого мира), но и между бытием и «безначальным началом» бытия (т. е. непостижимой основой, называемой им также «благом»).

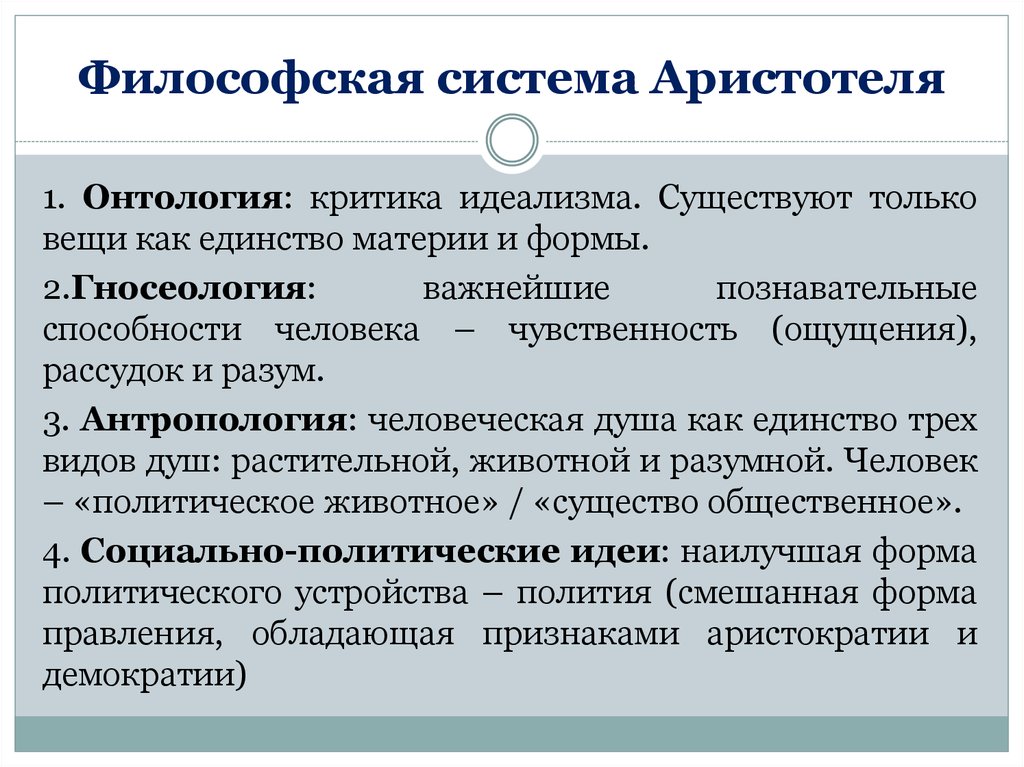

Онтология

Аристотеля.

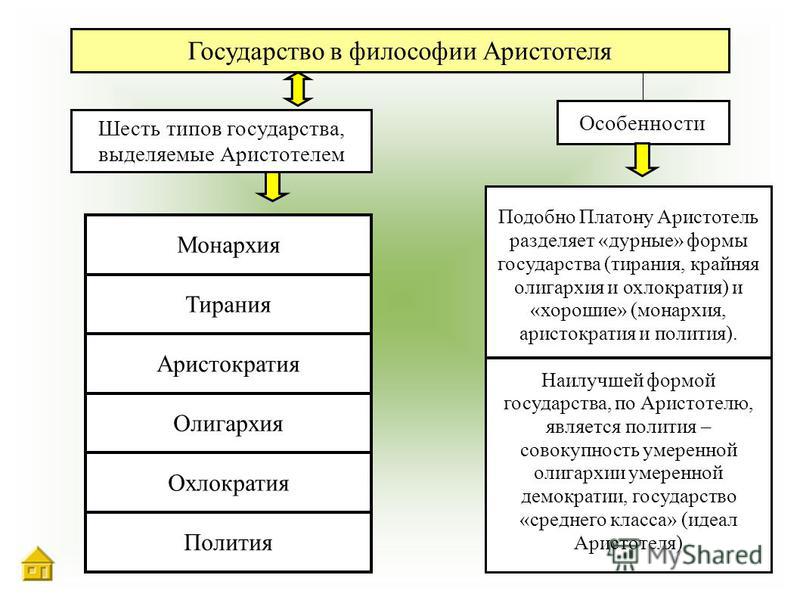

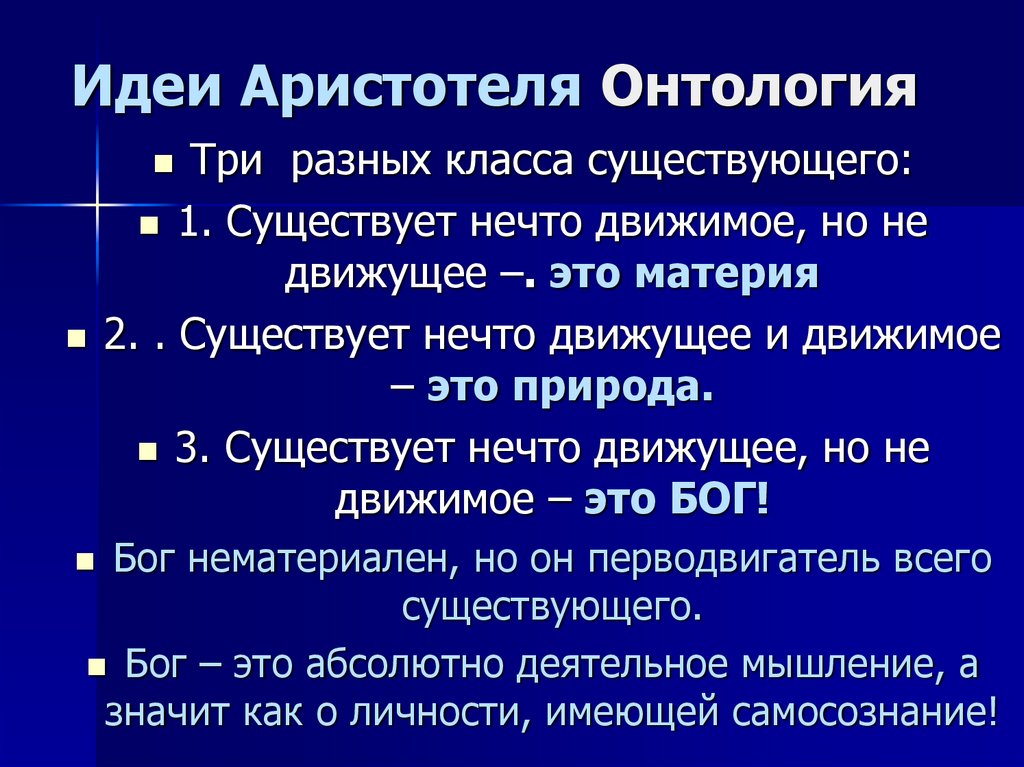

Вместо двух миров Платона, Аристотель

утверждает только один мир – мир сущих.

Сущие проявляют себя в разного рода активностях. У каждой активности Аристотель выделяет 4 основания (причины) этой активности.

материальная причина – тот субстрат, на котором организована активность,

формальная причина, выражающая план, организацию процесса,

действующая причина – своего рода двигатель активности, ее «мотор»

целевая причина – цель, к которой стремится активность.

Сравнительный анализ онтологических концепций Платона и Аристотеля

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………………

- Онтология Платона……………………………………………………………

…..4 - Онтология Аристотеля…….……………………………………………

- Сравнительный анализ онтологических

концепций Платона и Аристотеля……………………………………………………

………………….…9

Заключение……………………………………………………

Библиографический

список…………………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Значение

трудов и деятельности античных философов,

в частности Платона и Аристотеля, трудно

недооценить в развитии не только философской

мысли человечества, в построении принципов

существования западной цивилизации,

но и в нашей современной жизни: её техническом

и информационном обеспечении.

Целью работы – провести сравнительный анализ онтологических концепций Платона и Аристотеля.

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи:

– изучение

онтологии Платона и

– обобщение

результатов сравнительного

- Онтология Платона

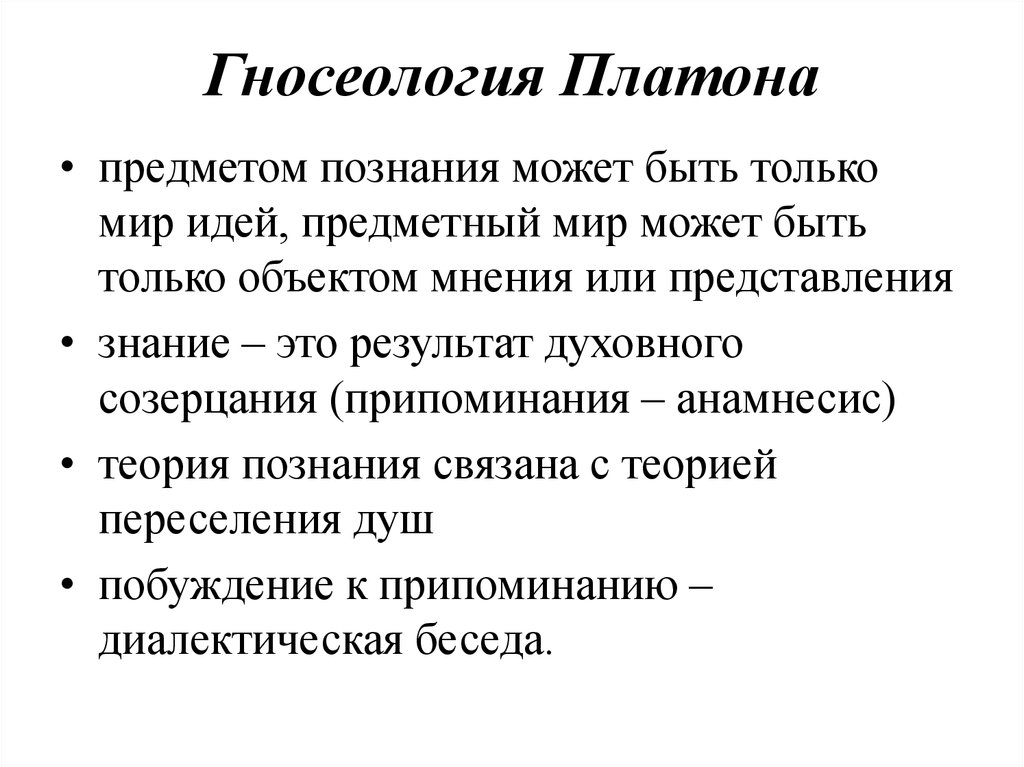

Онтология у Платона тесно связана с

учением о познании как интеллектуальном

восхождении к истинно сущим видам бытия. Принято считать, что Платон является

одним из основателей идеалистического

направления в мировой философии. Во многих сочинениях

философа проводится мысль о том, что бытием

в подлинном смысле слова можно назвать

только абсолютные сущности, сохраняющие

своё бытие безотносительно пространства

и времени. Такие абсолютные сущности

называются в сочинениях Платона идеями, или эйдосами. В диалоге

Платона «Тимей» главный рассказчик приходит

к положению, согласно которому решение

онтологического вопроса всецело зависит

от того, как мы решаем вопросы теории

познания. Если мы соглашаемся с тем, что

истинное познание касается только вечного

и неизменного бытия, а касательно изменяющегося

и временного не может быть истинного

знания, но только лишь мнение, то следует

признать автономное существование идей.

Во многих сочинениях

философа проводится мысль о том, что бытием

в подлинном смысле слова можно назвать

только абсолютные сущности, сохраняющие

своё бытие безотносительно пространства

и времени. Такие абсолютные сущности

называются в сочинениях Платона идеями, или эйдосами. В диалоге

Платона «Тимей» главный рассказчик приходит

к положению, согласно которому решение

онтологического вопроса всецело зависит

от того, как мы решаем вопросы теории

познания. Если мы соглашаемся с тем, что

истинное познание касается только вечного

и неизменного бытия, а касательно изменяющегося

и временного не может быть истинного

знания, но только лишь мнение, то следует

признать автономное существование идей.

Бытие, по Платону, есть совокупность

идей — умопостигаемых форм или сущностей,

отражением которых является многообразие

вещественного мира. Платон провел границу

не только между бытием и становлением

(т. е. текучестью чувственно воспринимаемого

мира), но и между бытием и «безначальным

началом» бытия (т.

В диалоге

«Тимей» Платон вкладывает в уста рассказчику

следующие выводы из признания неподвижного

бытия истинным объектом познания. Следует

признать наличие трех родов сущего —

вечных идей, изменяющихся конкретных

вещей и пространства, в котором существуют

вещи: «Во-первых, есть тождественная идея,

нерожденная и негибнущая, ничего не воспринимающая

в себя откуда бы то ни было и сама ни во

что не входящая, незримая и никак иначе

не ощущаемая, но отданная на попечение

мысли. Во-вторых, есть нечто подобное

этой идее и носящее то же имя — ощутимое,

рождённое, вечно движущееся, возникающее

в некоем месте и вновь из него исчезающее,

и оно воспринимается посредством мнения,

соединенного с ощущением. В-третьих, есть

ещё один род, а именно пространство: оно

вечно, не приемлет разрушения, дарует

обитель всему роду, но само воспринимается

вне ощущения, посредством некоего незаконного

умозаключения, и поверить в него почти

невозможно».

Среди исследователей существуют противоречивые суждения насчёт того статуса, который Платон приписывает идеям. Очевидно, что под идеями Платон понимает не просто понятие о вещи, но причину и цель её существования. В диалоге «Парменид» Платон критикует кардинальное противопоставление «мира идей» и «мира вещей». В этом диалоге персонаж, призванный изображать исторически существовавшего философа Парменида берётся доказать нелепость утверждения о том, что идеи существуют отдельно от вещей. Во многих моментах проводимая Платоном критика дуализма вещей и идей повторяется в более поздних сочинениях Аристотеля.

Итог «Парменида» свидетельствует о

том, что вопрос о существовании идеи есть

вопрос о существовании единого вообще.

Если единое существует, оно не может оставаться

единым в строгом смысле этого слова. Исследователь

Платона Татьяна

Вадимовна Васильева говорит об этой проблеме следующее:

«единое может оставаться единым, и только

единым, одним-единственным единым, лишь

до тех пор, пока оно не существует.

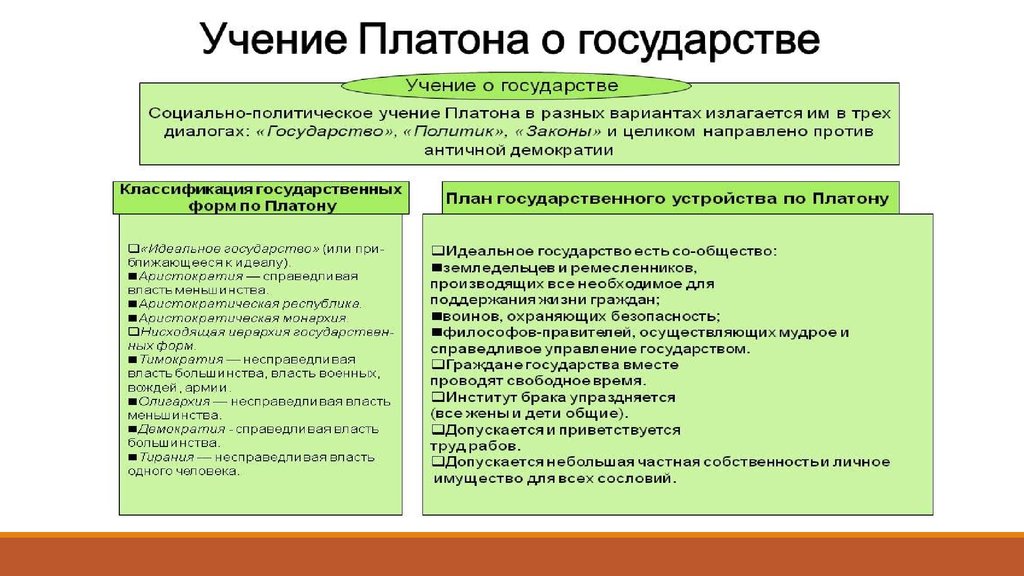

В диалоге «Государства» даётся концепция об идее блага как высшем объекте познания. Само слово «благо» означает не просто нечто, оцениваемое этически положительно, но и онтологическое совершенство, например добротность конкретной вещи, её полезность и высокое качество. Благо нельзя определять как удовольствие, потому что приходится признать, что бывают дурные удовольствия. Благом нельзя назвать то, что только приносит нам пользу, потому что это же самое может нанести вред другому. Благо Платона — это «благо само по себе» (αὐτὸ ἀγαθόν).

Платон

уподобляет идею блага Солнцу. В видимом

мире Солнце является необходимым условием

как того, что объекты становятся доступными

зрению, так и того, что человек получает

способность видеть предметы. Ровно так

же в сфере чистого познания идея блага

становится необходимым условием как

познаваемости самих идей, так и способности

человека познавать идеи. Как это резюмируется

Сократом в диалоге «Государство»: «что

придает познаваемым вещам истинность,

а человека наделяет способностью познавать,

это ты и считай идеей блага — причиной

знания и познаваемости истины».

Ровно так

же в сфере чистого познания идея блага

становится необходимым условием как

познаваемости самих идей, так и способности

человека познавать идеи. Как это резюмируется

Сократом в диалоге «Государство»: «что

придает познаваемым вещам истинность,

а человека наделяет способностью познавать,

это ты и считай идеей блага — причиной

знания и познаваемости истины».

- Онтология Аристотеля

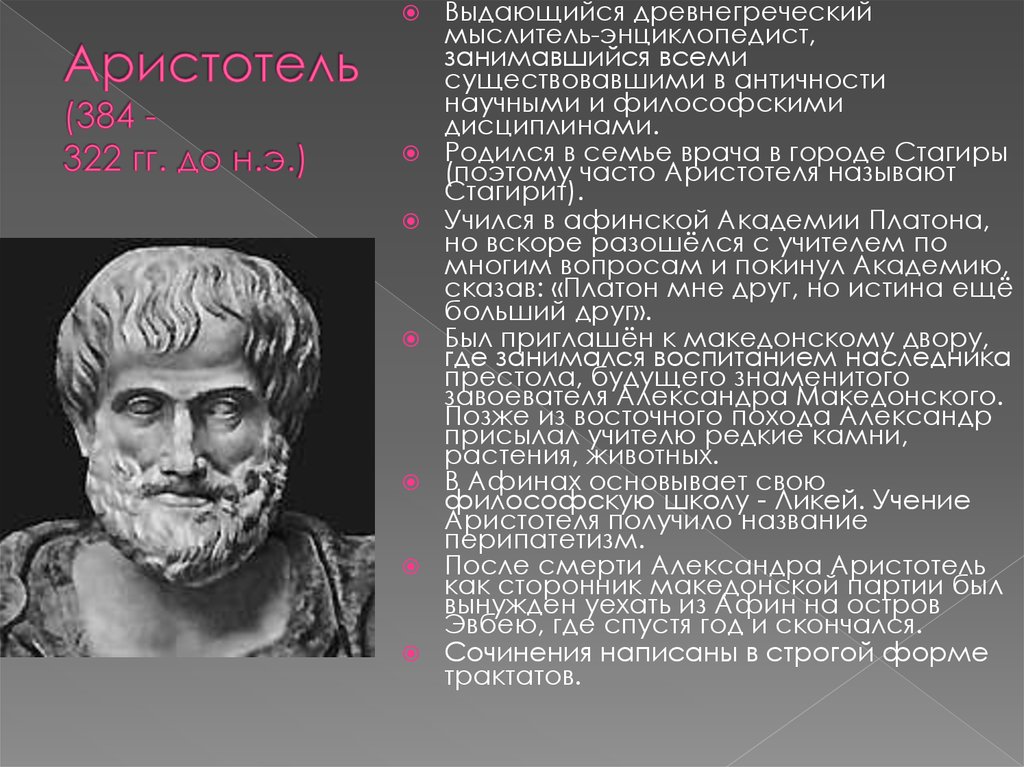

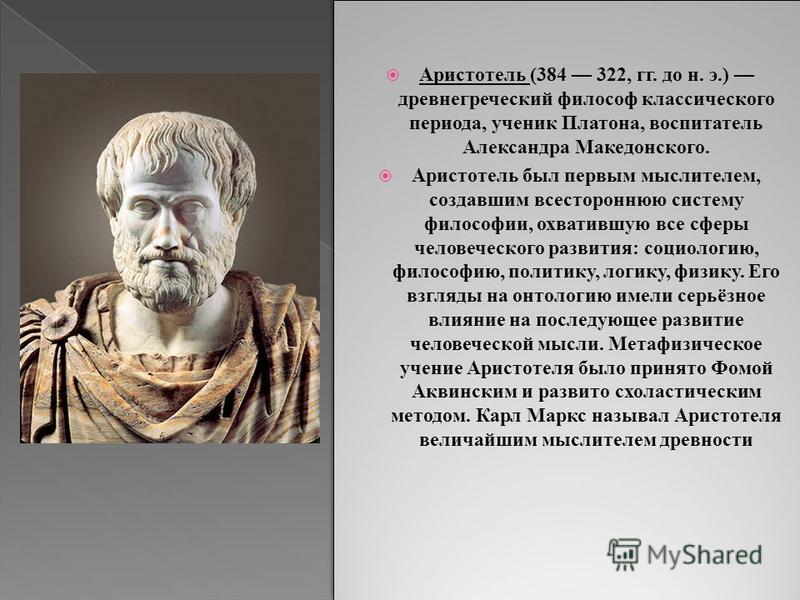

Великим учеником Платона был Аристотель (384–322 гг. до н.э.), которого по праву считают самым универсальным философом всех времен и народов.

Аристотель не только систематизировал

и развил идеи Платона, но и существенно

продвинулся вперед, уточняя (в «Метафизике»

и других сочинениях) смысловые оттенки

понятий «бытие» и «сущность». Еще важнее

то, что Аристотель вводит ряд новых и

значимых для позднейшей онтологии тем:

бытие как действительность, божественный

ум, бытие как единство противоположностей

и конкретный предел «осмысления» материи

формой.

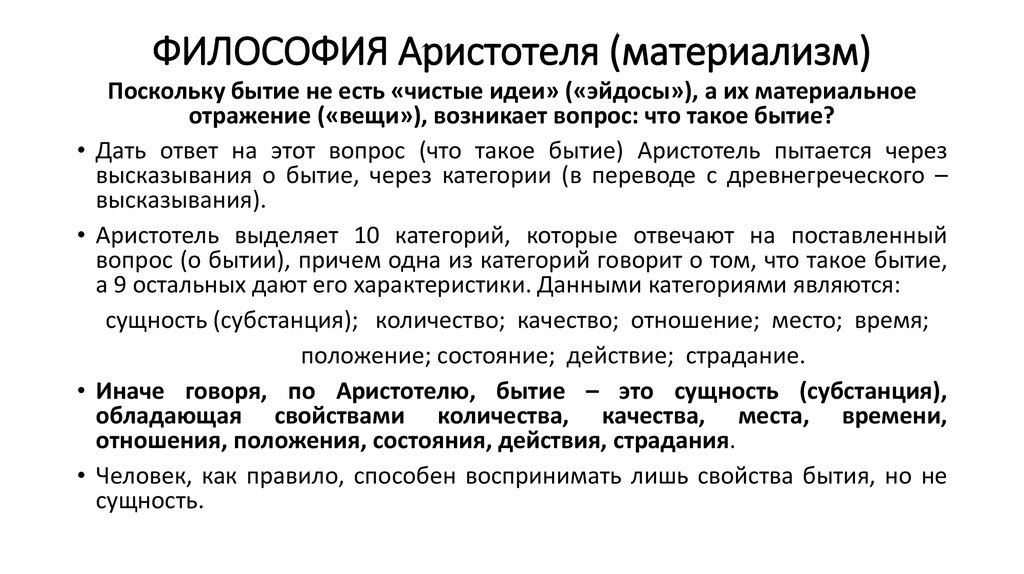

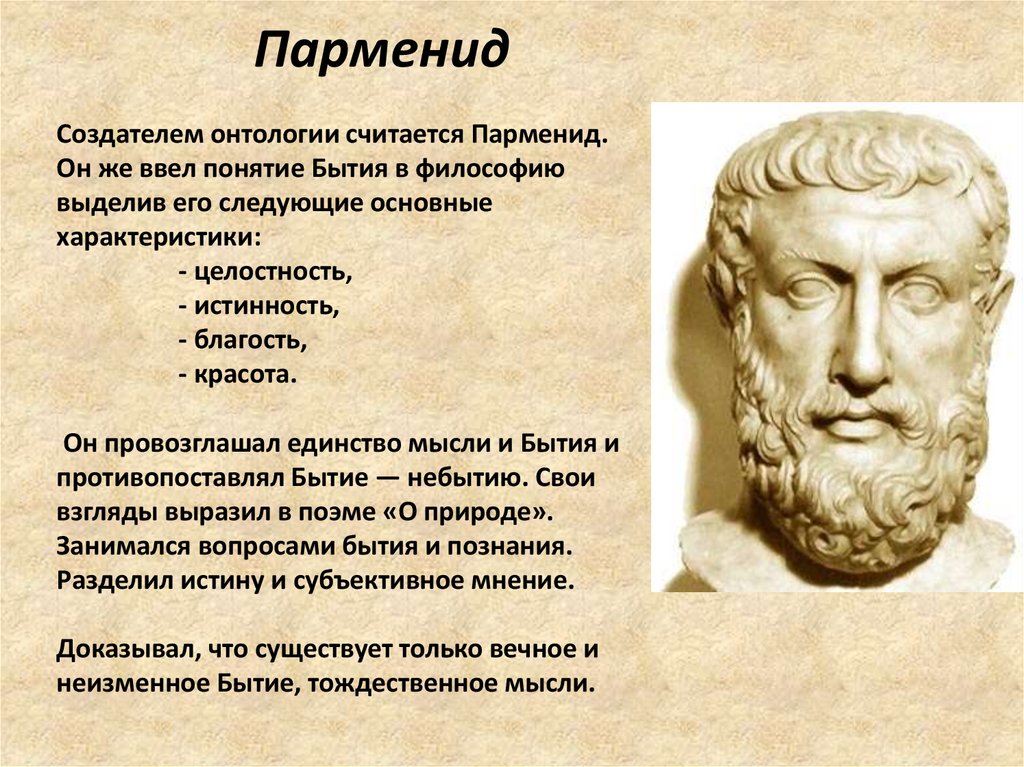

Аристотель рассматривал онтологию как важнейшую часть метафизики. Он выдвигает идею о том, что бытие – это особое понятие, которое не является родовым. Это означает, что его нельзя подвести под более общее понятие так же, как и под него – подвести все остальное. Поэтому, принимая тезис Парменида об отождествлении бытия и мысли о бытии, Аристотель уточняет это положение, говоря, что бытие само по себе – это лишь абстракция, потенциальное, мыслимое бытие, а реально всегда существует бытие чего-то, т.е. бытие конкретных предметов. Следовательно, соотношение бытия и мышления есть соотношение предмета и мысли о данном предмете.

Мир представляет собой реальное существование

отдельных материальных и духовных предметов

и явлений, бытие – это абстракция, которая

лежит в основе объяснений общих вопросов

о мире. Бытие – это фундаментальный принцип

объяснения мира. Бытие непреходяще, как

непреходяща сама природа, а существование

вещей и предметов в мире преходяще. Бытие

просто есть, существует. Всеобщность

бытия проявляется через единичное существование

конкретных предметов. Это, по Аристотелю,

– основной закон бытия или «начало всех

аксиом».

Всеобщность

бытия проявляется через единичное существование

конкретных предметов. Это, по Аристотелю,

– основной закон бытия или «начало всех

аксиом».

Из этого закона вытекает положение о несовместимости существования и несуществования: «Вместе существовать и не существовать нельзя» и «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же в одном и том же смысле». Обоснование данного положения носит чисто логический характер: по Аристотелю, «онтология и логика – две стороны одной и той же науки» – метафизики.

Из основного закона бытия Аристотель

выводит и принцип относительного существования

небытия. Он развивает тезис Парменида,

утверждавшего, что небытия не существует,

так как оно немыслимо, а если мы мыслим

о нем, значит, оно существует, но как бытие.

Аристотель полагает, что ничто нам не

мешает мыслить о небытии, но это не является

обоснованием его существования, а лишь

говорит об ином присущем ему качестве

(несуществовании). [2, с. 161]

[2, с. 161]

Именно в этом смысле оно может существовать

в мысли.

Интерпретируя

концепцию Платона о существовании мира

идей (истинного мира), Аристотель признает

наличие в бытии некоего сверхчувственного

уровня, но не в смысле его реальности

и не в смысле возможности постижения

его с помощью органов чувств, а в смысле

постижения его умом – это уровень сущностей

явлений, включенный в реальность, а не

противопоставленный ей, как у Платона.

- Сравнительный анализ онтологических концепций Платона и Аристотеля

Одним из самых выдающихся учеников Сократа был Платон, основавший в 387 г. до н.э. в Афинах свою собственную школу, получившую название Академии, так как она располагалась в роще, носившей имя героя Академа.

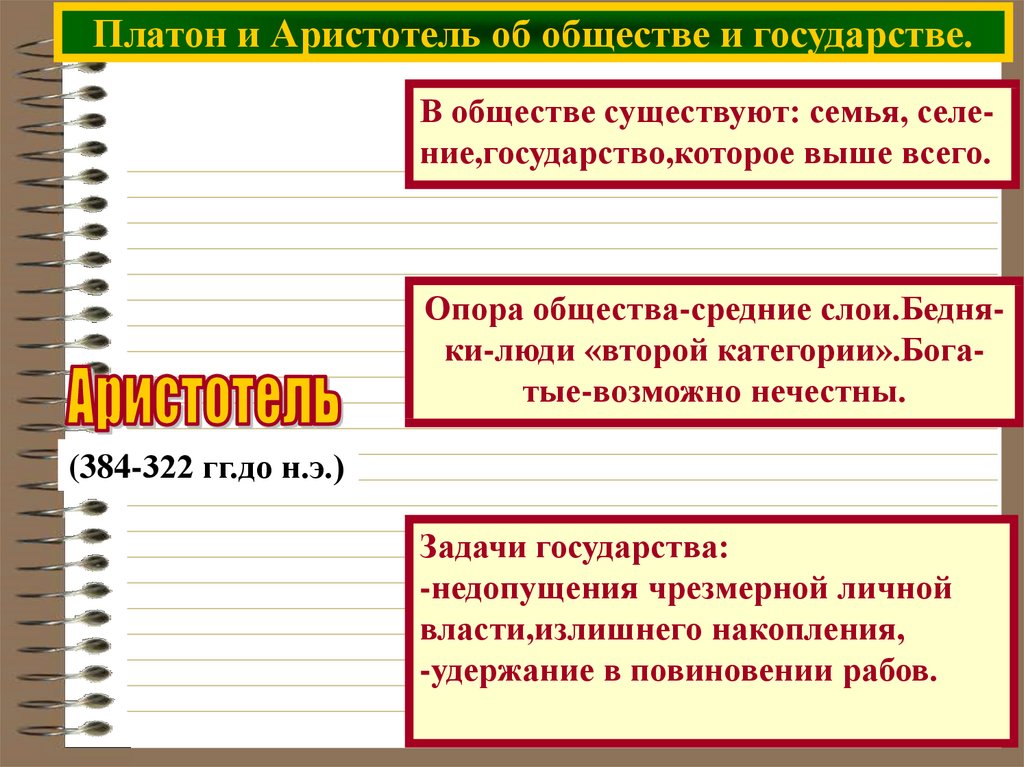

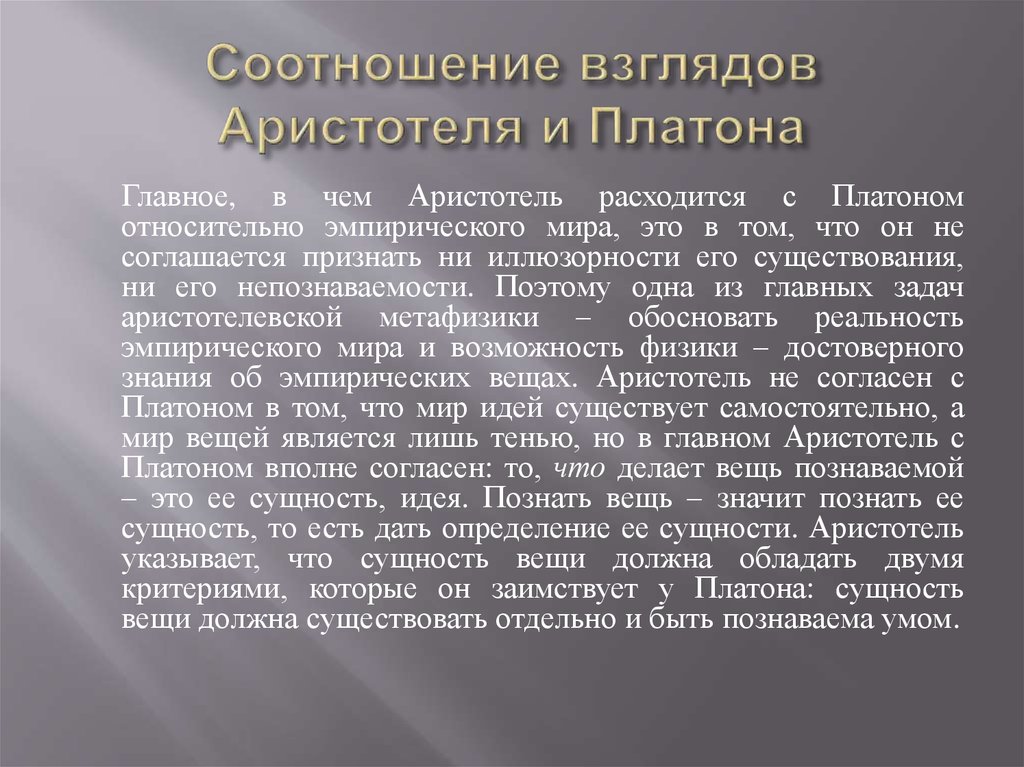

Как известно,

Аристотель спорил с Платоном, еще будучи

его учеником. Главный предмет его критики

— разрыв между миром и его же сущностью,

к которому пришел Платон в его теории

идей и единичных вещей. Этот разрыв Платон

обосновывал, отождествляя сущность

вещей с общим, сходным в них, т.е. видами и родами,

которые не могут существовать в единичных

вещах. Аристотель же настаивает на том,

что сущность мира не должна ему противостоять,

а должна в нем и находиться. Ибо в противном

случае научное познание мира делается

невозможным. [3, с.54]

Этот разрыв Платон

обосновывал, отождествляя сущность

вещей с общим, сходным в них, т.е. видами и родами,

которые не могут существовать в единичных

вещах. Аристотель же настаивает на том,

что сущность мира не должна ему противостоять,

а должна в нем и находиться. Ибо в противном

случае научное познание мира делается

невозможным. [3, с.54]

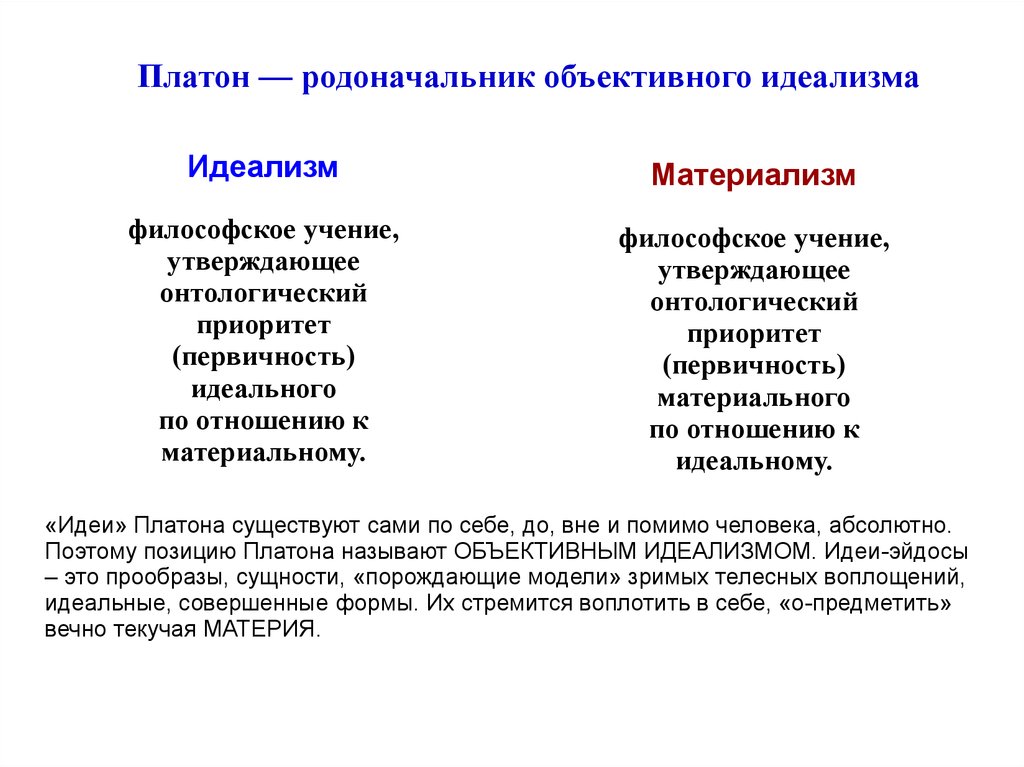

Стержнем философии Платона является

теория идей. Платон выдвигает положение

о том, что любое понятие не возникает

в уме в результате абстрагирующей деятельности

мышления, но существует объективно, независимо

от человеческого сознания и делает возможным

само мышление, в частности саму абстрагирующую

деятельность. Чувственно воспринимаемый

мир неистинен, он изменчив, бесформен,

само чувственное восприятие субъективно

и единично. Существующее по истине, являющееся

подлинным бытием должно, по Платону, быть

неизменным, обладать формой и всеобщностью

– это мир идей. «Истинное бытие – это

некие умопостигаемые и бестелесные идеи». Этот мир и обладает подлинной реальностью

и полнотой бытия. Любая вещь в чувственно

воспринимаемом мире существует лишь

потому, что в мире идей ей соответствует

идея этой вещи. Вещи «причастны» своим

идеям, являются их копиями, правда, копиями

несовершенными, искаженными. Подобная

точка зрения позволяет квалифицировать

учение Платона как объективный идеализм.

Этот мир и обладает подлинной реальностью

и полнотой бытия. Любая вещь в чувственно

воспринимаемом мире существует лишь

потому, что в мире идей ей соответствует

идея этой вещи. Вещи «причастны» своим

идеям, являются их копиями, правда, копиями

несовершенными, искаженными. Подобная

точка зрения позволяет квалифицировать

учение Платона как объективный идеализм.

Идеи – это вечные и неизменные образцы,

эталоны вещей и в то же время недосягаемые

для вещей цели, к которым они стремятся.

Чем более соответствует вещь идее, тем

она совершеннее и обладает большей полнотой

бытия. В этом смысле характерен «миф о

пещере». Мир идей умопостигаем, он умозрителен,

идею можно созерцать лишь умом. В определенном

смысле разум и есть эта способность созерцания

идей. Философ, по Платону, это, прежде

всего, теоретик – созерцатель мира идей.

Душа любого человека уже с момента рождения

содержит в себе знание всех идей, но не

осознает этого знания и ей нужно помочь

вспомнить его. Платон полагает, что до

своего вселения в земное тело души пребывали

на небесах, где могли беспрепятственно,

не будучи загрязненными ничем чувственным

и телесным, созерцать идеи. Платон, по

сути, утверждает, что «знание есть припоминание».

Платон, по

сути, утверждает, что «знание есть припоминание».

Таким образом, Платон разрабатывает философскую систему объективного идеализма, в которой «мир идей» порождает «мир вещей». И хотя Платон настаивает на том, что невозможно разорвать идеи и вещи, все же первичным для него оказывается «мир идей». [4, с. 33]

Таким образом, по Платону, мир по природе двойственен: в нем различается видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей. Мир идей являет собой истинное бытие, а конкретные, чувственно воспринимаемые вещи – нечто среднее между бытием и небытием: они только тени идей, их слабые копии. Идея – центральная категория в философии Платона. Идея вещи есть нечто идеальное.

Аристотель не отрицал существование идей, но, во многом отойдя от своего учителя Платона, считал, что находятся они внутри отдельных вещей как принцип и метод, закон их становления, энергия, фигура, цель.

Ответ ученика учителю на теорию об идеях

звучал так: «Я позволю развивать критику

твоего учения об идеях и выдвигаю в качестве

альтернативы этому учению собственное

учение об отношении чувственных вещей

к понятиям. Мои возражения против твоего

учения об идеях могут быть сведены в основном

к четырем, а именно:

Мои возражения против твоего

учения об идеях могут быть сведены в основном

к четырем, а именно:

Во-первых, предположение об идеях как самостоятельном бытии, отделенном от существования чувственных вещей, бесполезно как для познания этих вещей, так и для объяснения их бытия: эйдосы (идеи) ничего не дают … для познания всех остальных вещей (они ведь и не сущности этих вещей, иначе они находились бы в них).

Во-вторых, постулируемый тобой мир идей

бесполезен не только для познания, но

и для чувственного существования вещей

– для вечных либо для возникающих и преходящих.

Дело в том, что они для этих вещей не причина

движения или какого-либо изменения. А

с другой стороны, они ничего не дают …

для бытия (раз они не находятся в причастных

им вещах). Вместе с тем все остальное не

может происходить из эйдосов ни в одном

из обычных значений «из». Говорить же,

что они «образцы» и что все остальное

им причастно, – значит пустословить и

говорить поэтическими иносказаниями. В самом деле, что же это такое, что действует,

взирая на идеи? Ведь можно и быть, и становиться

сходным с чем угодно, не подражая образцу.

В самом деле, что же это такое, что действует,

взирая на идеи? Ведь можно и быть, и становиться

сходным с чем угодно, не подражая образцу.

Бытие, сущность и субстанция у Платона и Аристотеля | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews

Это перевод курса, который Поль Рикёр читал в Страсбургском университете в 1953-1954 годах и несколько раз с тех пор. Он распространялся в мимеографированной версии, сделанной в Сорбонне в 1957 году, и был опубликован как курс в 1982 году. Французское издание Жана-Луи Шлегеля появилось в 2011 году. Несколько других курсов станут доступны в электронном виде в ближайшем будущем.

Публикация и перевод этого курса дает три основных преимущества. Во-первых, это подлинный вклад Рикёра в изучение Платона и Аристотеля. Этот курс представляет собой его наиболее подробное обсуждение двух философов, которые до конца оставались его партнерами по обсуждению. Рикёр ставит перед собой долгосрочную и краткосрочную цель. Долгосрочная цель довольно амбициозна, и многим комментаторам она может показаться неудобной. Это не что иное, как «разработать онтологические основы нашей западной философии, чтобы понять ее намерение через историю ее начала» (стр. 1). Краткосрочная цель более достижима. Он хочет вести спор между Платоном и Аристотелем о бытии, сущности и субстанции, но вопреки традиционному во времена Рикёра мнению, что Платон — философ сущности, а Аристотель — философ субстанции. Если мы посмотрим дальше платоновского эссенциализма и аристотелевского субстанциализма, мы увидим, утверждает Рикёр, что они имеют общую основу.

Это не что иное, как «разработать онтологические основы нашей западной философии, чтобы понять ее намерение через историю ее начала» (стр. 1). Краткосрочная цель более достижима. Он хочет вести спор между Платоном и Аристотелем о бытии, сущности и субстанции, но вопреки традиционному во времена Рикёра мнению, что Платон — философ сущности, а Аристотель — философ субстанции. Если мы посмотрим дальше платоновского эссенциализма и аристотелевского субстанциализма, мы увидим, утверждает Рикёр, что они имеют общую основу.

Это сравнение разделено на две части: одна по Платону, а другая по Аристотелю. Часть о Платоне состоит из трех разделов: «Истинное бытие или идея», «Идея бытия и небытия» и «Бытие и «божественное»». Рикёр хочет показать, что онтология Платона плюралистична. Бытие «по существу прерывно» в той мере, в какой оно дает себя множеством способов, в разных существах. В главе «Сущность и язык» Рикёр показывает влияние Кратила на Платона в аналогии между проблемой сущности и проблемой именования. Спрашивать, что такое добродетель, равносильно тому, чтобы спрашивать, что мы называем добродетелью. Затем Рикёр исследует два вопроса: во-первых, в каком смысле суть того, что лежит в основе слова?; во-вторых, что мы узнаем о сущности из акта именования?

Спрашивать, что такое добродетель, равносильно тому, чтобы спрашивать, что мы называем добродетелью. Затем Рикёр исследует два вопроса: во-первых, в каком смысле суть того, что лежит в основе слова?; во-вторых, что мы узнаем о сущности из акта именования?

В интересном обсуждении в нескольких главах Рикер исследует вопросы, поднятые в нескольких диалогах, например, Парменид, Софист и Тимей, , и степень их успеха в ответах на них. Рикёр различает два слоя в онтологии Платона. Теория идей и их связь с частностями через «вертикальное» участие представляет собой первый, наиболее очевидный слой. Второй слой менее очевиден и более радикален. Он касается самого бытия идей, учитывая, что они «есть», и своего рода «латерального» участия, которое они имеют в других идеях.

Из-за сократовской проблемы с языком, философия Платона, утверждает Рикёр, является «философией умопостигаемых определений» (стр. 111) и, таким образом, как обычно представляется, «эссенциализмом». Тем не менее, это не философия бытия, а скорее «существ», так что существует необходимость удерживать вместе множество существ под Единым или Благом, которые сами по себе находятся за пределами сущности, тем самым избегая дискурсивного языка. Таким образом, эссенциализм Платона охватывает забота о «субстанции». Таким образом, хотя Платон дает онтологию сущности, он также указывает пределы такой онтологии, например, через потребность в «не-бытии», которое должно служить посредником между сущим и бытием, которое эти существа имеют. В конце концов он предлагает незаконченную онтологию, которая богата многими открытиями, но чья систематическая версия появится лишь позже, с кем-то вроде Плотина. Платон, несколько провокационно пишет Рикёр, «хотел не делать ничего, кроме сочинения диалогов» (стр. 111).

Тем не менее, это не философия бытия, а скорее «существ», так что существует необходимость удерживать вместе множество существ под Единым или Благом, которые сами по себе находятся за пределами сущности, тем самым избегая дискурсивного языка. Таким образом, эссенциализм Платона охватывает забота о «субстанции». Таким образом, хотя Платон дает онтологию сущности, он также указывает пределы такой онтологии, например, через потребность в «не-бытии», которое должно служить посредником между сущим и бытием, которое эти существа имеют. В конце концов он предлагает незаконченную онтологию, которая богата многими открытиями, но чья систематическая версия появится лишь позже, с кем-то вроде Плотина. Платон, несколько провокационно пишет Рикёр, «хотел не делать ничего, кроме сочинения диалогов» (стр. 111).

Третий раздел “Бытие и “Божественное”” выводит следствие этой незавершенной онтологии. Он незавершен, потому что идеи, например, и стягивают чувственный мир, придавая ему умопостигаемость, и сами нуждаются в бытии. Это приводит Рикера к тому, чтобы показать связь между эпистемологическими интересами Платона к идеям, единому, бытию, небытию и религии. Рикёра интересует не религия как таковая, а то, как сама философия у Платона» подзаряжает сам от Священного» (стр. 115). Рикёр хочет подчеркнуть «религиозный индекс» в платоновской комбинации разума и онтологии.

Это приводит Рикера к тому, чтобы показать связь между эпистемологическими интересами Платона к идеям, единому, бытию, небытию и религии. Рикёра интересует не религия как таковая, а то, как сама философия у Платона» подзаряжает сам от Священного» (стр. 115). Рикёр хочет подчеркнуть «религиозный индекс» в платоновской комбинации разума и онтологии.

Во второй части об Аристотеле Рикер хочет показать, что его онтология субстанции не является простой антитезой платоновскому эссенциализму, но в некотором роде продолжает его, со специфическими и принципиальными отличиями. Часть состоит из двух разделов: «Бытие как бытие» и «Бытие и субстанция». В одной главе он следует генетической интерпретации Вернера Ягера, стремясь выйти за рамки систематического порядка изложения и раскрыть историческое развитие взглядов Аристотеля.0009 Метафизика позволяет нам увидеть, какие проблемы пытается решить Аристотель и с какими трудностями ему приходится иметь дело. Вслед за Ягером Рикёр напоминает нам, что, хотя у нас нет произведений Аристотеля платонического периода, его зрелые взгляды зародились в те двадцать лет, что он провел с Платоном. Однако, выходя за пределы Ягера, Рикёр хочет поставить генеалогический метод на службу систематическому порядку, чтобы историческое «расчленение» Метафизики (стр. 148) позволило нам увидеть существенные нюансы в традиционно принятых взглядах Аристотеля, например , о субстанциальности, материи и индивидуации.

Однако, выходя за пределы Ягера, Рикёр хочет поставить генеалогический метод на службу систематическому порядку, чтобы историческое «расчленение» Метафизики (стр. 148) позволило нам увидеть существенные нюансы в традиционно принятых взглядах Аристотеля, например , о субстанциальности, материи и индивидуации.

Что касается субстанциальности, Рикёр показывает, что то, что в конечном счете составляет субстанцию, — это не материя, а скорее форма. Это тесная связь с Платоном. Хотя Аристотель исходит из субстанции физического мира, к теме чувственного он подходит лишь как к одному компоненту анализа бытия или как к одному шагу между рассмотрением бытия как бытия и анализом высшей субстанции. Таким образом, несмотря на свою исходную точку в конкретной субстанции, Аристотель достигает онтологической основы Платона, когда спрашивает о на он на , существо как существо.

Что касается материи, Рикер использует некоторых французских комментаторов, таких как Жан-Мари Ле Блон, чтобы указать, что материя на самом деле не является чисто неопределенным или непознаваемым субстратом, а скорее относительным термином. В аристотелевской модели производства материя наименее детерминирована — например, дерево — по отношению к наиболее детерминированному — например, кровати. Это также означает, что материя не инертна, а связана с потенцией, так что материя «имеет то же значение, что и орган в отношении функции» (207). Материя желает формы, как сказано в Физика I 9.

В аристотелевской модели производства материя наименее детерминирована — например, дерево — по отношению к наиболее детерминированному — например, кровати. Это также означает, что материя не инертна, а связана с потенцией, так что материя «имеет то же значение, что и орган в отношении функции» (207). Материя желает формы, как сказано в Физика I 9.

Относительно индивидуации Рикёр показывает, что аристотелевское понимание реальности как чего-то определенного и детерминированного не сводится к отождествлению субстанции с индивидуальной сущностью. Субстанция познается через свою форму, но единичное «неопределенно» (стр. 234) для Аристотеля именно в той мере, в какой оно не является универсальным и, следовательно, не вполне понятным. Аристотель, утверждает Рикёр, проявляет «безразличие к индивидуальности индивидуумов» (стр. 148). Как следствие, наиболее реальным в индивидууме является его сущность, а не столько его существование, для которого, как утверждает Рикёр, у Аристотеля на самом деле нет теории. Скорее, он «откатывается в сторону философии quiddity , а не индивидуального» (стр. 234) и остается, подобно Платону, «философом умопостигаемости» (стр. 148). , колеблется между платоновской философией формы и эмпирической философией конкретного, понимаемого как «акт», смешанный с потенциальностью» (стр. 236). Это объясняет, почему ousia одновременно является (и было переведено как) субстанцией и сущностью. , Это «деэкзистенциализированный ousia » (стр. 249).

Скорее, он «откатывается в сторону философии quiddity , а не индивидуального» (стр. 234) и остается, подобно Платону, «философом умопостигаемости» (стр. 148). , колеблется между платоновской философией формы и эмпирической философией конкретного, понимаемого как «акт», смешанный с потенциальностью» (стр. 236). Это объясняет, почему ousia одновременно является (и было переведено как) субстанцией и сущностью. , Это «деэкзистенциализированный ousia » (стр. 249).

Как и у Платона, Рикёр показывает, что в основе трудности лежит неустойчивый статус бытия. У Платона это была, среди прочего, амбивалентность идеи как то, что сообщает бытие чувственному и как то, что еще нуждается в бытии.У Аристотеля это напряжение между сущностью, которая делает индивидуальное умопостигаемым, и существованием, которое придает индивидуацию сущему, но не умопостигаемость и, следовательно, не реальное онтологическое Рикёр утверждает, что теология на самом деле является конечной реализацией онтологии бытия как бытия. Это влечет за собой то, что причинность, поставленная на карту в перводвигателе, является причинностью quiddity, а не существования. Если Бог есть причина мира, это причина того, “что есть мир”, а не того, “почему мир “должен быть”” (стр. 249).). Как Рикёр повторяет взгляды Этьена Жильсона, представление о существовании, отличном от ousia , будет вызвано «теологиями Ветхого Завета» (стр. 249).

Это влечет за собой то, что причинность, поставленная на карту в перводвигателе, является причинностью quiddity, а не существования. Если Бог есть причина мира, это причина того, “что есть мир”, а не того, “почему мир “должен быть”” (стр. 249).). Как Рикёр повторяет взгляды Этьена Жильсона, представление о существовании, отличном от ousia , будет вызвано «теологиями Ветхого Завета» (стр. 249).

Помимо пользы от представления собственного вклада Рикёра в исследования Платона и Аристотеля, этот курс также предлагает вторую, более историческую пользу в двух отношениях: в отношении источников, которые использует Рикёр, и в отношении вида исследований, которые он практикует. Он так и не внес существенных изменений в версию 1953-54, поэтому курс не отражает огромное количество вторичной литературы и прогресс в изучении этих философов. Тем не менее, датированное исследование Рикёра также является историческим свидетельством комментаторов 19 и начала 20 веков, сыгравших центральную роль в том, как Платона и Аристотеля понимали во франкоязычных странах до 1960-х годов. Такие комментаторы, как Бремон, Брошар, Дьес, Фестюжьер, Гольдшмидт, Ле Блон, Огюст Мэншн, Сюзанна Мэншн, Робин или Родье, возможно, не были широко известны в американских кругах. В этом отношении курс Рикёра вносит свой вклад в историю рецепции Платона и Аристотеля.

Такие комментаторы, как Бремон, Брошар, Дьес, Фестюжьер, Гольдшмидт, Ле Блон, Огюст Мэншн, Сюзанна Мэншн, Робин или Родье, возможно, не были широко известны в американских кругах. В этом отношении курс Рикёра вносит свой вклад в историю рецепции Платона и Аристотеля.

Этот курс также имеет исторический интерес, поскольку он иллюстрирует определенный, более континентальный вид науки, в которой такой философ, как Рикёр, обсуждает двух основных философов и обращается к трем фундаментальным вопросам: бытие, сущность и субстанция. Этот вид «эпической» стипендии, очевидно, имеет недостаток, заключающийся в том, что он носит несколько общий характер и жертвует подробным анализом конкретных отрывков. Это может показаться даже подозрительным для узкоспециализированного направления философских исследований, более типичного для англо-американского академического мира. Однако есть что-то освежающее и стимулирующее в такой учености в эпическом режиме. Во-первых, он предлагает реальную конфронтацию и дебаты, Auseinandersetzung с двумя философскими проектами или программами, чтобы определить реальную точку и значение этих вопросов о бытии, сущности или субстанции; и, во-вторых, такого рода исследования напоминают нам, почему мы на самом деле заботимся об этих проблемах и что в них действительно «актуально» или «актуально».

Третье преимущество публикации и перевода этого курса касается собственной философии Рикёра. Подробно рассказывая о том, как он понимает фундаментальный онтологический проект Платона и Аристотеля, он помогает нам лучше понять, как он использует Платона и Аристотеля в своих более поздних работах. Ибо эти философы были в основе и часто в центре его исследований таких вопросов, как время, действие, самость, память и хорошая жизнь. Например, в Курс узнавания и в Память, История, Забвение, Рикёр использует греков и особенно Платона и Аристотеля, чтобы представить проблему и обрисовать историю проблемы, к которой он хочет обратиться. В нескольких случаях он также довольно творчески использует этих философов. Ярким примером служит его теория нарративов, которая может представлять собой наиболее оригинальный и плодотворный способ сближения Платона и Аристотеля. Само понятие нарратива происходит от размышлений Аристотеля о трагедии в Поэтика . Сюжет — это то, что приводит множественность происходящего к единству смысла. Рикёр сочетает это понятие заговора или нарратива с тем, что он называет тремя «большими видами» — Тождественным, Другим и Аналоговым, — которые он интерпретирует как идеи, работающие как метакатегории, превосходящие категории первого порядка. например, человек и вещь. Хотя он признает, что Аналогии нет у Платона, он находит ее в «Риторике » Аристотеля с той же «трансцендентальной» ролью, что и Того же и Другого. Рикёр использует эти три вида в третьем томе Время и повествование как проверка наивного представления о прошлом как о том, «что произошло на самом деле». Мы можем варьировать прошлое в соответствии с «Один и тем же», и у нас есть то, к чему стремится историография: восстановить прошлое таким, каким оно было. Мы также можем варьировать прошлое в соответствии с «другим», и у нас есть нарративы, которые имеют иную природу и иной порядок, чем факты и события. Мы также можем варьировать прошлое в соответствии с «Аналогией», и у нас есть то, о чем говорится как о том, что может «обозначать» прошлое и служить заменой или опорой.

Рикёр сочетает это понятие заговора или нарратива с тем, что он называет тремя «большими видами» — Тождественным, Другим и Аналоговым, — которые он интерпретирует как идеи, работающие как метакатегории, превосходящие категории первого порядка. например, человек и вещь. Хотя он признает, что Аналогии нет у Платона, он находит ее в «Риторике » Аристотеля с той же «трансцендентальной» ролью, что и Того же и Другого. Рикёр использует эти три вида в третьем томе Время и повествование как проверка наивного представления о прошлом как о том, «что произошло на самом деле». Мы можем варьировать прошлое в соответствии с «Один и тем же», и у нас есть то, к чему стремится историография: восстановить прошлое таким, каким оно было. Мы также можем варьировать прошлое в соответствии с «другим», и у нас есть нарративы, которые имеют иную природу и иной порядок, чем факты и события. Мы также можем варьировать прошлое в соответствии с «Аналогией», и у нас есть то, о чем говорится как о том, что может «обозначать» прошлое и служить заменой или опорой. 0009 представление того, что произошло. В таких вариациях три платоновских «вида» или метакатегории придают нарративам квазионтологический статус — нарратив «обозначает» действие — и выводят дебаты о прошлом за рамки простого противопоставления нарратива как «бытия». прошлое или нарратив как «не являющееся» прошлым.

0009 представление того, что произошло. В таких вариациях три платоновских «вида» или метакатегории придают нарративам квазионтологический статус — нарратив «обозначает» действие — и выводят дебаты о прошлом за рамки простого противопоставления нарратива как «бытия». прошлое или нарратив как «не являющееся» прошлым.

В Себя как Другого Рикер представляет еще одну комбинацию Платона и Аристотеля, чтобы разработать понятие самости. У Аристотеля Рикёр заимствует понятие характера9.0009 ethos , чтобы выявить важность самости быть представленным или участвовать в мире с другими. Он в значительной степени опирается на Никомахову этику , чтобы построить свои собственные взгляды на хорошую жизнь, этическую цель, добродетель быть справедливым и т. Д. Наиболее эффективно Рикёр использует точку зрения Аристотеля о том, что изменение и движение – это существо в возможности. и, таким образом, не являются внешними по отношению к бытию или небытию. Рикёр сочетает этот взгляд с платоническими метакатегориями и диалектикой того же и другого. Затем он может сформулировать возможность для самости измениться с течением времени — стать другим (на стороне платоновской инаковости) или субстанцией, которая «должна быть» (Аристотель), оставаясь при этом прежним. Это собственная диалектика Рикёра между ipseity и инаковостью, в которой изменения, которым подвергается самость, не являются чем-то внешним по отношению к себе, но являются частью его бытия. Или это диалектика между ipse и idem , что придает изменениям и вариациям онтологический статус в пределах личности. Рикёр признает, что вся его герменевтическая феноменология действующего человека основана на аристотелевской схеме действия и потенциальности, которую он, в свою очередь, считает истинным открытием Аристотеля. Для многих комментаторов, которые, возможно, сочли использование Рикёром Платона и Аристотеля в его более поздних работах несколько случайным, этот курс 1953-1954 годов предоставляет недостающее звено, а также полное обоснование.

Затем он может сформулировать возможность для самости измениться с течением времени — стать другим (на стороне платоновской инаковости) или субстанцией, которая «должна быть» (Аристотель), оставаясь при этом прежним. Это собственная диалектика Рикёра между ipseity и инаковостью, в которой изменения, которым подвергается самость, не являются чем-то внешним по отношению к себе, но являются частью его бытия. Или это диалектика между ipse и idem , что придает изменениям и вариациям онтологический статус в пределах личности. Рикёр признает, что вся его герменевтическая феноменология действующего человека основана на аристотелевской схеме действия и потенциальности, которую он, в свою очередь, считает истинным открытием Аристотеля. Для многих комментаторов, которые, возможно, сочли использование Рикёром Платона и Аристотеля в его более поздних работах несколько случайным, этот курс 1953-1954 годов предоставляет недостающее звено, а также полное обоснование.

Последнее слово о переводе. Дэвид Пеллауэр был одним из основных переводчиков Рикёра на английский язык и несколько раз сотрудничал с другими, как в данном случае с Джоном Старки. Глубокое знание Пеллауэром произведений Рикера, его искусный выбор слов и его внимание к удобочитаемости позволили произведениям Рикера стать легко доступными в ясной и точной прозе. Здесь опять так. Несмотря на некоторые опечатки и предложения здесь и там, которые можно было бы сделать более ясными, Пеллауэр и Старки нашли правильный баланс в своем переводе между обязательством достоверности по отношению к французскому оригиналу и обязательством по понятности и удобочитаемости по отношению к аудитории.

Дэвид Пеллауэр был одним из основных переводчиков Рикёра на английский язык и несколько раз сотрудничал с другими, как в данном случае с Джоном Старки. Глубокое знание Пеллауэром произведений Рикера, его искусный выбор слов и его внимание к удобочитаемости позволили произведениям Рикера стать легко доступными в ясной и точной прозе. Здесь опять так. Несмотря на некоторые опечатки и предложения здесь и там, которые можно было бы сделать более ясными, Пеллауэр и Старки нашли правильный баланс в своем переводе между обязательством достоверности по отношению к французскому оригиналу и обязательством по понятности и удобочитаемости по отношению к аудитории.

Уровни аргументации: сравнительное исследование Республики Платона и Никомаховой этики Аристотеля | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews

Согласно Аристотелю, целью теоретической философии является познание истины, тогда как целью практической философии является «не знание, а действие» ( Никомахова этика I 3, 1095a5-6). Следовательно, предмет теоретической и практической философии вполне может пересекаться. В таких случаях философ-теоретик будет рассматривать предмет с целью как можно более полного его понимания, тогда как философ-практик будет рассматривать его настолько, насколько это полезно для хороших действий. Чтобы проиллюстрировать это положение, Аристотель приводит случай продуктивной экспертизы: «Плотник и геометр по-разному исследуют прямой угол — первый в той мере, в какой это поможет его работе, последний — в отношении того, что или какого рода вещь. прямой угол равен” ( NE I 7, 1098a29-32). Поскольку философы-практики и философы-теоретики по-разному подходят к своим перекрывающимся предметам, иногда кажется, что философ-теоретик способен понять на более высоком уровне точности и изощренности объяснения собственные аргументы философа-практика. Возможность прочтения практических аргументов на этих двух различных уровнях является предметом тщательно продуманной новой книги Доминика Скотта.

Следовательно, предмет теоретической и практической философии вполне может пересекаться. В таких случаях философ-теоретик будет рассматривать предмет с целью как можно более полного его понимания, тогда как философ-практик будет рассматривать его настолько, насколько это полезно для хороших действий. Чтобы проиллюстрировать это положение, Аристотель приводит случай продуктивной экспертизы: «Плотник и геометр по-разному исследуют прямой угол — первый в той мере, в какой это поможет его работе, последний — в отношении того, что или какого рода вещь. прямой угол равен” ( NE I 7, 1098a29-32). Поскольку философы-практики и философы-теоретики по-разному подходят к своим перекрывающимся предметам, иногда кажется, что философ-теоретик способен понять на более высоком уровне точности и изощренности объяснения собственные аргументы философа-практика. Возможность прочтения практических аргументов на этих двух различных уровнях является предметом тщательно продуманной новой книги Доминика Скотта.

Скотт продолжает эту тему не только у Аристотеля, но и у Платона. Возможно, для того, чтобы дать себе исполняемый проект, он сосредотачивается на одном произведении Платона, Республика и один труд Аристотеля Никомахова этика . Используя термины из первого, Скотт называет исследование практических аргументов на более высоком, более теоретическом уровне «более длинным путем», а исследование на более низком уровне — «более коротким путем». Его тезис состоит в следующем. Оба философа признают возможность более длинного пути, но для Платона такой путь, каким бы напряженным он ни был, составляет идеал, а для Аристотеля он излишен требованиям». Еще в Republic и NE , оба философа следуют более коротким путем: «Платон, потому что он думает, что этого должно быть достаточно, Аристотель, потому что он думает, что нет необходимости выходить за его пределы» (5). Некоторые из моих замечаний ниже дадут основания полагать, что это требует уточнения.

Скотт в несколько неторопливом темпе проходит через различные известные отрывки и интерпретирующие вопросы, которые в разной степени относятся к его теме. Также первая половина книги, посвященная Республика , не является строго необходимым для понимания второй половины, посвященной NE . Сочетание этих факторов делает книгу не столько тезисной монографией, сколько свободным тематическим исследованием. Действительно, сам Скотт предполагает, что один из основных факторов, влияющих на ценность его работы, связан с выбранной им методологией. Во-первых, сопоставив Republic и NE , как это делает он, «мы откроем новые способы взглянуть на них, что вызовет новые вопросы для дальнейших дискуссий» (5). Во-вторых, чтобы помочь нам понять методы, которым следуют Платон и Аристотель, Скотт обычно избегает спрашивать, как они0009 мог бы решить определенные проблемы, вытекающие из их текстов (которые он называет «рациональной реконструкцией»), и вместо этого ограничивается анализом аргументов, которые фактически используют Платон и Аристотель (57n.15, 121n.25). Оба методологических решения действительно повышают ценность книги Скотта и помогают отличить ее от аналогичных работ в этой области.

Также первая половина книги, посвященная Республика , не является строго необходимым для понимания второй половины, посвященной NE . Сочетание этих факторов делает книгу не столько тезисной монографией, сколько свободным тематическим исследованием. Действительно, сам Скотт предполагает, что один из основных факторов, влияющих на ценность его работы, связан с выбранной им методологией. Во-первых, сопоставив Republic и NE , как это делает он, «мы откроем новые способы взглянуть на них, что вызовет новые вопросы для дальнейших дискуссий» (5). Во-вторых, чтобы помочь нам понять методы, которым следуют Платон и Аристотель, Скотт обычно избегает спрашивать, как они0009 мог бы решить определенные проблемы, вытекающие из их текстов (которые он называет «рациональной реконструкцией»), и вместо этого ограничивается анализом аргументов, которые фактически используют Платон и Аристотель (57n.15, 121n.25). Оба методологических решения действительно повышают ценность книги Скотта и помогают отличить ее от аналогичных работ в этой области.

Далее я подытожу главы, делая по ходу критические комментарии.

Часть 1 (главы 1-5) посвящена защите правосудия в Республика . В главе 1 различаются более длинный и более короткий пути, которыми можно было бы воспользоваться при выполнении этой защиты, и, в частности, рассматривается более короткий путь из книг II-IV. Здесь мы получаем обзор методов этого маршрута: параллель между состоянием и душой, использование гипотезы, обращение к наблюдению и «функциональный» метод определения. Скотт утверждает, что Платон никогда «не принимает метафизику центральных книг [т.

В главе 2 рассматривается основная причина, по которой люди думают, что метафизика Форм предполагается в книгах II-IV. Это широко обсуждаемая проблема, поднятая Дэвидом Саксом, заключается в следующем. В книге II перед Сократом ставится задача показать, что справедливая жизнь всегда предпочтительнее несправедливой, где справедливость понимается в общепринятом смысле (например, выполнение обещаний, а не воровство). Однако, когда Сократ отвечает на вызов в книге IV, он, кажется, понимает справедливость иначе, как своего рода здоровье для души. Почему тогда Платонически просто человек делает условно просто действует? Скотт анализирует основные ответы, в которых используются либо Платоновские формы («Метафизический ответ»), либо различие между необходимыми и ненужными желаниями из книг VIII-IX («Психологическое решение»). Затем он предлагает вариант психологического решения, утверждая, что его уже можно найти в книгах II-IV. Короче говоря, платонически справедливый человек получит образование, подобное образованию стражей в идеальном городе, и, таким образом, будет «таким, чтобы сдерживать свои аппетиты, что сделает его маловероятным для участия в pleonexia [брать больше, чем справедливо]” (37). Хотя я согласен с тем, что мы должны быть в состоянии найти решение в книгах II-IV, я не думаю, что то, что нашел Скотт, само по себе является удовлетворительным. “Маловероятно, чтобы заниматься pleonexia ” слишком слабо.

Однако, когда Сократ отвечает на вызов в книге IV, он, кажется, понимает справедливость иначе, как своего рода здоровье для души. Почему тогда Платонически просто человек делает условно просто действует? Скотт анализирует основные ответы, в которых используются либо Платоновские формы («Метафизический ответ»), либо различие между необходимыми и ненужными желаниями из книг VIII-IX («Психологическое решение»). Затем он предлагает вариант психологического решения, утверждая, что его уже можно найти в книгах II-IV. Короче говоря, платонически справедливый человек получит образование, подобное образованию стражей в идеальном городе, и, таким образом, будет «таким, чтобы сдерживать свои аппетиты, что сделает его маловероятным для участия в pleonexia [брать больше, чем справедливо]” (37). Хотя я согласен с тем, что мы должны быть в состоянии найти решение в книгах II-IV, я не думаю, что то, что нашел Скотт, само по себе является удовлетворительным. “Маловероятно, чтобы заниматься pleonexia ” слишком слабо. Во-первых, если товаров достаточно мало, даже платонически справедливый человек может украсть или убить, чтобы удовлетворить свои необходимые физические желания. Во-вторых, стремление к истине, которое, кажется, не имеет предела. (за исключением, возможно, постоянного созерцания Формы Блага), считается необходимым. Таким образом, платонически справедливый человек может воровать или убивать, чтобы иметь больше свободного времени для удовлетворения своего сильного желания истины. Ни в том, ни в другом случае платонически справедливый не делает этого. человек выглядит условно просто

Во-первых, если товаров достаточно мало, даже платонически справедливый человек может украсть или убить, чтобы удовлетворить свои необходимые физические желания. Во-вторых, стремление к истине, которое, кажется, не имеет предела. (за исключением, возможно, постоянного созерцания Формы Блага), считается необходимым. Таким образом, платонически справедливый человек может воровать или убивать, чтобы иметь больше свободного времени для удовлетворения своего сильного желания истины. Ни в том, ни в другом случае платонически справедливый не делает этого. человек выглядит условно просто

Глава 3 рассматривает более длинный маршрут из книг VI-VII. Здесь Скотт обсуждает высший и низший уровни, упомянутые в VI 504a-506b, резюмирует образование опекунов и сравнивает два пути: в отличие от более короткого, более длинный предполагает более определенное понимание вопросов, не полагается на гипотезы, постигает их. возражать только интеллектом и требует более глубокого изучения темы, а также умения парировать все возражения. Готовясь к следующей главе, Скотт говорит, что, хотя было бы абсурдно предполагать, что Сократ следует более длинным путем в Республика , не абсурдно предположить, что он следует «срединному пути», основанному на более коротких, но заимствованных метафизических утверждениях из более длинных.

Готовясь к следующей главе, Скотт говорит, что, хотя было бы абсурдно предполагать, что Сократ следует более длинным путем в Республика , не абсурдно предположить, что он следует «срединному пути», основанному на более коротких, но заимствованных метафизических утверждениях из более длинных.

Глава 4 спрашивает, использует ли Сократ метафизику центральных книг для защиты справедливости в книгах VIII-IX. Скотт анализирует аргумент вырожденных душ (543c-580c), первый (580d-583b) и второй (583b-588a) гедонистические аргументы, а также аргумент «многоголового зверя» (588b-592b). По его словам, первые два аргумента идут по более короткому пути, а второй гедонистический аргумент следует «срединному пути». И хотя аргумент «многоголового зверя» можно расценивать как идущий по срединному пути, он также может быть услышан как идущий по более короткому пути и, таким образом, может «стоять на своих собственных ногах» (83). Этой последней метафорой Скотт, по-видимому, имеет в виду, что аргументы, следующие более коротким путем, не «полагаются» (83) на метафизику центральных книг, что, в свою очередь, сводится к утверждению, что тот, кто не привержен этой метафизике, может рационально принять их. Но мог ли кто-то, кто полностью отвергал эту метафизику, разумно принять их? Что касается аргумента о «многоголовом звере», который предполагает абсолютный критерий добродетели, согласно которому одна часть души ставится выше другой, я думаю, что нет. Если это так, то в некотором смысле этот аргумент не стоит на своих собственных ногах.

Но мог ли кто-то, кто полностью отвергал эту метафизику, разумно принять их? Что касается аргумента о «многоголовом звере», который предполагает абсолютный критерий добродетели, согласно которому одна часть души ставится выше другой, я думаю, что нет. Если это так, то в некотором смысле этот аргумент не стоит на своих собственных ногах.

В главе 5 исследуется идея о том, что более длинные и короткие маршруты представляют собой своего рода «кольца» — включающие подъем и спуск. Понятно, как это работает в случае более длинного маршрута: хранители, получив от своего воспитания истинные мнения, восходят к познанию Формы Блага, но затем нисходят, применяя свою мудрость в частных этико-политических суждениях. Но где более короткий путь? Скотт использует этот вопрос как возможность дать разумную интерпретацию аллегории пещеры. В частности, он утверждает, что более короткий путь соответствует отвержению от теней и созерцанию огня и артефактов — последние представляют собой «универсалии более низкого уровня» (9). 3). Однако второй гедонистический аргумент — это «краткий, временный и несколько дезориентирующий взгляд за пределы пещеры» (96). В ответ на проблематичный факт, что Сократ запрещает заниматься диалектикой моральных вопросов до завершения математического образования в возрасте 30 лет, Скотт предлагает вполне правдоподобное решение, заключающееся в том, что этот запрет имеет место только в идеальном, а не в неидеальном состоянии (100). И все же мне интересно: может ли это быть полной картиной? Многие в идеальном состоянии не получают опекунского образования, и не нужен ли им что-то вроде более короткого пути?

3). Однако второй гедонистический аргумент — это «краткий, временный и несколько дезориентирующий взгляд за пределы пещеры» (96). В ответ на проблематичный факт, что Сократ запрещает заниматься диалектикой моральных вопросов до завершения математического образования в возрасте 30 лет, Скотт предлагает вполне правдоподобное решение, заключающееся в том, что этот запрет имеет место только в идеальном, а не в неидеальном состоянии (100). И все же мне интересно: может ли это быть полной картиной? Многие в идеальном состоянии не получают опекунского образования, и не нужен ли им что-то вроде более короткого пути?

Часть 2 (главы 6-10) рассматривает примерно аналогичные вопросы в Никомаховой этике . Глава 6 делится на две части. В первом утверждается (основываясь на работе Джона Купера и Ричарда Бодеуса), что NE является трудом «политологии», в частности, законодательной науки, и это предлагается как недооцененное сходство между NE и Republic. . Во второй половине отмечается возможность аристотелевского «более длинного пути», который не ограничивал бы желаемую степень точности или изощренности объяснения. Хотя Аристотель в НЭ отвергает Платоническую Форму Добра, он, похоже, заимствует выводы из своих работ по биологии, психологии, метафизике и т. д. Более короткий путь не требует глубокого знания этих открытий, а только того, что полезно для ” практические задачи политической науки» (121). Большая часть этой работы носит предварительный характер, но я отмечаю, что здесь и в других местах Скотт, по-видимому, полагает, что если Аристотель отвергает существование Формы Добра, он отвергает существование любого отдельного блага. Но есть основания сомневаться в этом. Например, если Аристотель не считал, что отдельное благо служит эталоном для субстанций, то как ему было бы иметь смысл утверждать, что человек лучше всех других животных и что звезды лучше людей (9).0009 NE VI 7)?[1]

Во второй половине отмечается возможность аристотелевского «более длинного пути», который не ограничивал бы желаемую степень точности или изощренности объяснения. Хотя Аристотель в НЭ отвергает Платоническую Форму Добра, он, похоже, заимствует выводы из своих работ по биологии, психологии, метафизике и т. д. Более короткий путь не требует глубокого знания этих открытий, а только того, что полезно для ” практические задачи политической науки» (121). Большая часть этой работы носит предварительный характер, но я отмечаю, что здесь и в других местах Скотт, по-видимому, полагает, что если Аристотель отвергает существование Формы Добра, он отвергает существование любого отдельного блага. Но есть основания сомневаться в этом. Например, если Аристотель не считал, что отдельное благо служит эталоном для субстанций, то как ему было бы иметь смысл утверждать, что человек лучше всех других животных и что звезды лучше людей (9).0009 NE VI 7)?[1]

В главе 7 рассматривается, как NE понимает практическую философию отсутствия точности. Здесь Скотт (вслед за Деборой Ахтенберг и другими) проводит различие между практической точностью, которая представляет собой «очень подробное руководство по конкретным действиям» (126), и теоретической точностью, которая является разновидностью точности, присущей теоретической философии. В то время как последнее возможно достичь, первого нет. Это заставляет Скотта исследовать несколько отрывков из NE (I 6, 7, 13 и X 4, 8), где Аристотель наложил ограничения на стремление к теоретической точности. Хотя в целом Скотт ведет методичные и уравновешенные рассуждения, он склонен перечитывать изложенные Аристотелем причины ограничений. Например, в NE I 6, утверждая, что термин «хороший» не используется однозначно, а затем предлагая некоторые варианты использования этого термина, Аристотель говорит (в переводе Скотта): «Но предположительно [ isōs ] мы должны оставить эти вопросы в настоящем контексте. Искать их точность было бы более уместно в другой области философии» (109).

Здесь Скотт (вслед за Деборой Ахтенберг и другими) проводит различие между практической точностью, которая представляет собой «очень подробное руководство по конкретным действиям» (126), и теоретической точностью, которая является разновидностью точности, присущей теоретической философии. В то время как последнее возможно достичь, первого нет. Это заставляет Скотта исследовать несколько отрывков из NE (I 6, 7, 13 и X 4, 8), где Аристотель наложил ограничения на стремление к теоретической точности. Хотя в целом Скотт ведет методичные и уравновешенные рассуждения, он склонен перечитывать изложенные Аристотелем причины ограничений. Например, в NE I 6, утверждая, что термин «хороший» не используется однозначно, а затем предлагая некоторые варианты использования этого термина, Аристотель говорит (в переводе Скотта): «Но предположительно [ isōs ] мы должны оставить эти вопросы в настоящем контексте. Искать их точность было бы более уместно в другой области философии» (109). 6б30-31).

6б30-31).

Этими строками, по словам Скотта, Аристотель «исключил» (128) любое дальнейшее исследование этой темы как «не являющееся частью политической науки» (129). Однако тот факт, что исследование «больше подходит для другой области философии», не делает его неприемлемым для политической науки. Это может подойти обоим.

Более того, Скотт здесь и в других местах предполагает наличие резкой границы между тем, что является и не является частью политической науки, но я очень сомневаюсь, что это так. Во-первых, Скотт предполагает, что единственная причина, по которой Аристотель устанавливает пределы теоретической точности, заключается в том, что такая точность была бы «лишней» для лучшего достижения практической цели политической науки. Однако в некоторых случаях может случиться так, что практическая цель ограничивает время. Это, в свою очередь, может потребовать отказа от более точного исследования, которое в противном случае могло бы быть хоть немного полезным. Во-вторых, язык Аристотеля часто можно интерпретировать как выражающий неуверенность в том, где именно он должен провести черту. Обратите внимание, что в приведенном выше отрывке оптативный глагол, который Скотт переводит как «будет», также может быть переведен как «может», и что наречие « isōs », что Скотт переводит как «предположительно», также можно перевести как «возможно». Искать в них точность, возможно, было бы более уместно в другой области философии» (1096b30–31). правильное место, чтобы провести его. Очень вероятно, что переход от политической науки к неполитической науке часто бывает нечетким (в философском смысле). Таким образом, Аристотель часто вынужден проводить более или менее произвольную линию.0003

Обратите внимание, что в приведенном выше отрывке оптативный глагол, который Скотт переводит как «будет», также может быть переведен как «может», и что наречие « isōs », что Скотт переводит как «предположительно», также можно перевести как «возможно». Искать в них точность, возможно, было бы более уместно в другой области философии» (1096b30–31). правильное место, чтобы провести его. Очень вероятно, что переход от политической науки к неполитической науке часто бывает нечетким (в философском смысле). Таким образом, Аристотель часто вынужден проводить более или менее произвольную линию.0003

В главах 8 и 9 утверждается, что Аристотель, как и Платон, понимает политическую науку как включающую «методологический контур». Грубо говоря, глава 8 посвящена путешествию вверх, а глава 9 — вниз. Согласно Скотту, «теоретический принцип, к которому движется изучающий политологию, состоит в том, что eudaimonia ищется в NE » (147). Можно дать объяснение этому принципу, но это было бы «неприемлемо для практического характера политической науки» (155). (Некоторые критические замечания, которые я только что сделал выше, я думаю, уместны и здесь.) Глава 9утверждает, что путешествие вниз состоит в применении теории наилучшего блага путем «установления утверждений о политических конституциях и законах» (177). Интересно, что Скотт считает, что Аристотель никогда не совершал этого нисходящего путешествия в своих дошедших до нас произведениях. Можно было бы подумать, что это происходит в Politics , но Скотт утверждает, что в нем используется методология, значительно отличающаяся от методологии NE , и поэтому она не может быть завершением «философии человеческих дел», начатой там.

(Некоторые критические замечания, которые я только что сделал выше, я думаю, уместны и здесь.) Глава 9утверждает, что путешествие вниз состоит в применении теории наилучшего блага путем «установления утверждений о политических конституциях и законах» (177). Интересно, что Скотт считает, что Аристотель никогда не совершал этого нисходящего путешествия в своих дошедших до нас произведениях. Можно было бы подумать, что это происходит в Politics , но Скотт утверждает, что в нем используется методология, значительно отличающаяся от методологии NE , и поэтому она не может быть завершением «философии человеческих дел», начатой там.

В главе 10 рассматривается знаменитый «эндоксический метод» и утверждается (улучшая работу Дэвида Бостока и Марко Зингано), что Аристотель применяет его не так часто и систематически, как предполагают многие ученые. Скотт правдоподобно утверждает, что на самом деле «в NE нельзя найти ни одного этического метода» (209), эндоксический — один из них. Краткое «Заключение» резюмирует основные тезисы Скотта и завершается несколькими провокационными вопросами. Например, после утверждения, что из-за телеологии Аристотеля он более оптимистичен, чем Платон, в отношении «надежности (рассматриваемого) человеческого суждения» (214), Скотт спрашивает: почему же тогда Аристотель так пренебрежительно относится к «когнитивному состоянию»? многие» (216)?

Краткое «Заключение» резюмирует основные тезисы Скотта и завершается несколькими провокационными вопросами. Например, после утверждения, что из-за телеологии Аристотеля он более оптимистичен, чем Платон, в отношении «надежности (рассматриваемого) человеческого суждения» (214), Скотт спрашивает: почему же тогда Аристотель так пренебрежительно относится к «когнитивному состоянию»? многие» (216)?

Эта книга, несомненно, является ценным вкладом в наше изучение Республики и Никомаховой Этики . Внимательность и разумность, с которыми Скотт подходит к тексту, внушают большое доверие. У книги, конечно, есть недостатки. Интерпретации Скотта никогда не кажутся окончательными или поразительно оригинальными. Иногда он пишет в явном незнании соответствующей литературы: напр. Лоуренс об аргументе ergon[2], Фреде о природе эндоксы[3], Лир о телеологической природе человеческого добра[4] и Розен о нетождестве конечных и формальных причин[5]. За одним возможным исключением, он никогда не оценивает взгляды Платона и Аристотеля со своей собственной философской точки зрения, и он, безусловно, мог бы сделать больше, чтобы сообщить о ценности своей работы и поддержать интерес своего читателя. Тем не менее, что более важно, это методологически новаторское исследование по хорошо выбранной теме действительно способно привнести свежий воздух в наше постоянное прочтение 9-го века.0009 Республика и Никомахова этика . Я считаю, что это действительно «подтолкнет к новым вопросам для дальнейшего обсуждения» (5).

Тем не менее, что более важно, это методологически новаторское исследование по хорошо выбранной теме действительно способно привнести свежий воздух в наше постоянное прочтение 9-го века.0009 Республика и Никомахова этика . Я считаю, что это действительно «подтолкнет к новым вопросам для дальнейшего обсуждения» (5).

В заключение позвольте мне задать несколько взаимосвязанных вопросов, которые вызвала у меня работа Скотта. Насколько я понимаю, прямое следствие части 2 Скотта заключается в том, что большинству изучающих практическую философию придется полагаться на суждения экспертов во многих различных областях — метафизике, психологии, эпистемологии и т. д. Но думает ли Аристотель, что студенты сами должны разобраться, на каких якобы экспертов полагаться? Или, скорее, он подумал бы, что они подчинятся опытному философу-практику, который проделал эту работу за них и, таким образом, не пошел по «кратчайшему пути» из возможных? На самом деле, разве не так многие люди использовали СВ ? Не является ли частью непреходящей силы книги то, что она глубоко информирована — даже если она не всегда строго предполагает — собственное в высшей степени последовательное и защищенное мировоззрение Аристотеля? [6]

[1] По этому вопросу см.