Понятие и сущность права реферат по теории государства и права

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ Курсовая работа “Понятие и сущность права” ) Работу проверил Работу выполнил

студент гр. Дата: Дата:

Подпись: Подпись :

Калининград 1998 2 “Юристы все еще ищут определение права”, – писал Кант около 200 лет тому назад, обобщая более чем двухтысячелетнюю историю постижения природы этого явления.1 Его слова справедливы и сегодня, так как до сих пор по-прежнему не существует общепризнанной дефиниции права. Более того, по мнению российского ученого Л.И.Спиридонова, вряд ли эта задача вообще может быть разрешима при помощи формально-логических средств, которые только и могут быть использованы для разработки традиционных определений.2 Между тем в юридической науке существуют различные трактовки права (нормативная, социологическая, этическая и др.), каждая из которых имеет свои обоснования. С точки зрения интересующей нас проблемы соотношения права и закона прежде всего следует остановиться на двух основных, сложившихся в истории права3, тенденциях правопонимания.

В отечественной и зарубежной юридической литературе такие попытки предпринимались и неоднократно. Отмечалось, в частности, что “общее определение права, если оно правильно сформулировано, имеет ту несомненную теоретическую и практическую ценность, что оно ориентирует на главные и решающие признаки, характерные цля права вообще и отличающие право от других смежных, неправовых общественных явлений”. Однако тут же, и не беэ основании, оговаривалось, что в процессе исследования права и его применения нельзя ограничиться “одним лишь общим определением Аналогичный вывод можно сделать и в отношении других классовых по своему характеру положений и государственно-правовых утверждений. Не подлежит никакому сомнению тот факт (и это подтверждается повседневной государственно-правовой практикой), что право в любом обществе и государстве выражает волю и интересы экономически и политически господствующего при данной системе отношений класса, что обслуживает прежде всего стоящие у власти классы. В этом смысле Ленин безусловно был прав, когда отстаивал тезис о том, что содержащаяся в любом нормативно-правовом акте государст венная воля есть воля господствующего класса.

В отечественной и зарубежной юридической литературе такие попытки предпринимались и неоднократно. Отмечалось, в частности, что “общее определение права, если оно правильно сформулировано, имеет ту несомненную теоретическую и практическую ценность, что оно ориентирует на главные и решающие признаки, характерные цля права вообще и отличающие право от других смежных, неправовых общественных явлений”. Однако тут же, и не беэ основании, оговаривалось, что в процессе исследования права и его применения нельзя ограничиться “одним лишь общим определением Аналогичный вывод можно сделать и в отношении других классовых по своему характеру положений и государственно-правовых утверждений. Не подлежит никакому сомнению тот факт (и это подтверждается повседневной государственно-правовой практикой), что право в любом обществе и государстве выражает волю и интересы экономически и политически господствующего при данной системе отношений класса, что обслуживает прежде всего стоящие у власти классы. В этом смысле Ленин безусловно был прав, когда отстаивал тезис о том, что содержащаяся в любом нормативно-правовом акте государст венная воля есть воля господствующего класса. “Воля, если она государственная, – писал он, –должна быть выражена как закон, установленный властью”. В принципе, разделяя данный, многократно подтвержденный самой жизнью, тезис, следует в то же время обратить внимание на определенные изъяны, известную уязвимость данного положения. Дело заключается в том, что, сводя всю государственную волю, выражаемую в праве, а вместе с ней и все социальное содержание права только к классовому содержанию, мы тем самым упускаем из вида сознательно или непроизвольно, во-первых, все остальные, существующие в обществе, помимо классовых и наряду с классовыми, многочисленные социальные общности (группы, слои, трудовые коллективы), их волю и интересы. Во-вторых, не учитываем того, что у власти в определенные, чаще всегопереходные периоды, от одной, исторически сложившейся системы власти к другой, могут стоять не классы, а определенные группы (клики, “кланы” и т.п.) людей со своими взглядами, ценностями и интересами, отражаемыми в праве. И, в-третьих, упускается из виду тот общеизвестный факт, что в любом обществе наряду с защитой интересов стоящих у власти классов или слоев, право самопроизвольно, естественно или вынужденно отражает также интересы всего общества.

“Воля, если она государственная, – писал он, –должна быть выражена как закон, установленный властью”. В принципе, разделяя данный, многократно подтвержденный самой жизнью, тезис, следует в то же время обратить внимание на определенные изъяны, известную уязвимость данного положения. Дело заключается в том, что, сводя всю государственную волю, выражаемую в праве, а вместе с ней и все социальное содержание права только к классовому содержанию, мы тем самым упускаем из вида сознательно или непроизвольно, во-первых, все остальные, существующие в обществе, помимо классовых и наряду с классовыми, многочисленные социальные общности (группы, слои, трудовые коллективы), их волю и интересы. Во-вторых, не учитываем того, что у власти в определенные, чаще всегопереходные периоды, от одной, исторически сложившейся системы власти к другой, могут стоять не классы, а определенные группы (клики, “кланы” и т.п.) людей со своими взглядами, ценностями и интересами, отражаемыми в праве. И, в-третьих, упускается из виду тот общеизвестный факт, что в любом обществе наряду с защитой интересов стоящих у власти классов или слоев, право самопроизвольно, естественно или вынужденно отражает также интересы всего общества. В нем неизменно сочетаются групповые интересы с общесоциальными, национальные, классовые и иные – с общечеловеческими. Степень такого сочетания и соответствия не везде одинакова. Но она существует, И это естественно. Ибо право изначально порождается и развивается не как результат деятельности лишь отдельного класса, нации или группы людей. Оно является порождением всего общества и результатом естественного развития всего общества. Право есть величайшая ценность и элемент культуры всего человечества. В равной мере ото относится как к национальному, так и международному праву. Убедить в этом позволяют такие, например, имеющие огромную общечеловеческую значимость акты нашего времени, как Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамбеей ООН; Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН; Декларация о предоставлении независимости странам и народам, принятая 14 декабря I960 года Генелониальной Ассамблеей ООН; и другие им подобные акты.

В нем неизменно сочетаются групповые интересы с общесоциальными, национальные, классовые и иные – с общечеловеческими. Степень такого сочетания и соответствия не везде одинакова. Но она существует, И это естественно. Ибо право изначально порождается и развивается не как результат деятельности лишь отдельного класса, нации или группы людей. Оно является порождением всего общества и результатом естественного развития всего общества. Право есть величайшая ценность и элемент культуры всего человечества. В равной мере ото относится как к национальному, так и международному праву. Убедить в этом позволяют такие, например, имеющие огромную общечеловеческую значимость акты нашего времени, как Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамбеей ООН; Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН; Декларация о предоставлении независимости странам и народам, принятая 14 декабря I960 года Генелониальной Ассамблеей ООН; и другие им подобные акты. В них закрепле не только высокогуманные, общечеловеческие интересы, но и непреходящие общечеловеческие ценности. Такие же или им подробные конституционные принципы, права и свободы, затрагивающие интересы всех или подавляющего большинства членов общества, провозглашаются и законодательно закрепляются и во многих странах. Однако при этом как и прежде открытыми, далеко не однозначными остаются вопросы типа: Как соотносятся в данном случае общечеловеческие и общенациональные интересы классовыми интересами? Не “растворяются” ли последние в первых? И, наконец, действительно ли интересы всего общества, также, как и интересы отдельных индивидов, различных групп и ассоциации, не совпадающие с интересами господствующего класса, не только формально провозглашаются, но и практически осуществляются? Ведь не следует забывать, что в реальной жизни классовые и иные интересы зачастую стоят на первом плане, доминируют над общечеловеческими и общенациональными интересами. А кроме того, интересы правящих кругов и классов, также, как и их воля, как правило, не проявляются и не отражаются в праве в чистом, обнаженном виде.

В них закрепле не только высокогуманные, общечеловеческие интересы, но и непреходящие общечеловеческие ценности. Такие же или им подробные конституционные принципы, права и свободы, затрагивающие интересы всех или подавляющего большинства членов общества, провозглашаются и законодательно закрепляются и во многих странах. Однако при этом как и прежде открытыми, далеко не однозначными остаются вопросы типа: Как соотносятся в данном случае общечеловеческие и общенациональные интересы классовыми интересами? Не “растворяются” ли последние в первых? И, наконец, действительно ли интересы всего общества, также, как и интересы отдельных индивидов, различных групп и ассоциации, не совпадающие с интересами господствующего класса, не только формально провозглашаются, но и практически осуществляются? Ведь не следует забывать, что в реальной жизни классовые и иные интересы зачастую стоят на первом плане, доминируют над общечеловеческими и общенациональными интересами. А кроме того, интересы правящих кругов и классов, также, как и их воля, как правило, не проявляются и не отражаются в праве в чистом, обнаженном виде. Они зачастую выступают и представляют себя в виде всеобщего интереса и в форме всеобщей национальной или государственной воли. Подмечая данное обстоятельство, К.Маркс и Ф.Энгельс не без оснований утверждали: “Помимо того, что господствующие индивиды при данных отношениях должны конституировать свою силу в виде государ- ства, они должны придать своей воле, обусловленной этими определенными отношениями, всеобщее выражение в виде государственной воли, в виде закона”. Разумеется, воля и интересы господствующих классов или социальных слоев, стоящих у власти, представляются в виде всеобщих лишь в идеологических целях, теоретически. Практически же все, как правило, обстоит наоборот. Специфические воля и интересы правящих кругов реализуются в реальной жизни не только непосредственно, но и опосредственно, прикрываясь всеобщей волей и интересами. Таким образом анализируя многочисленные, сложившиеся в различное время представления и суждения о праве, его назначении и сущности, можно указать на следующие его важнейшие особенности и черты.

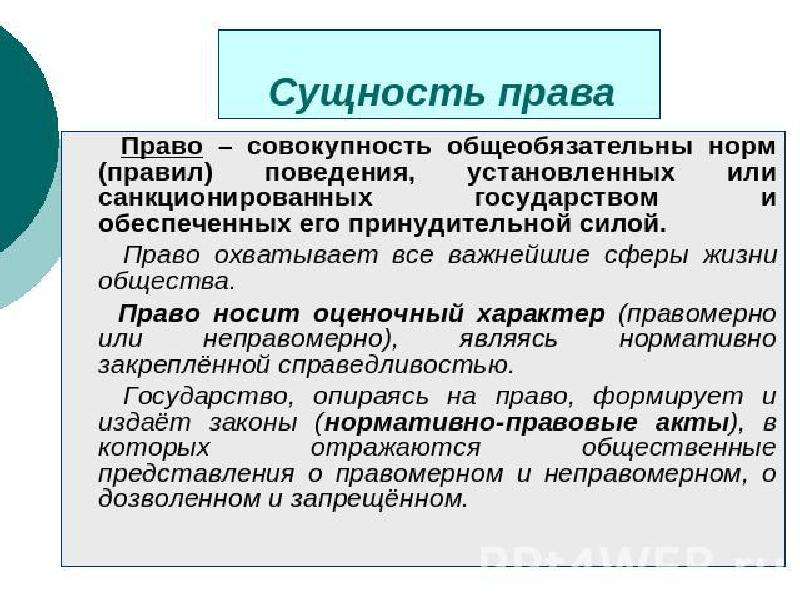

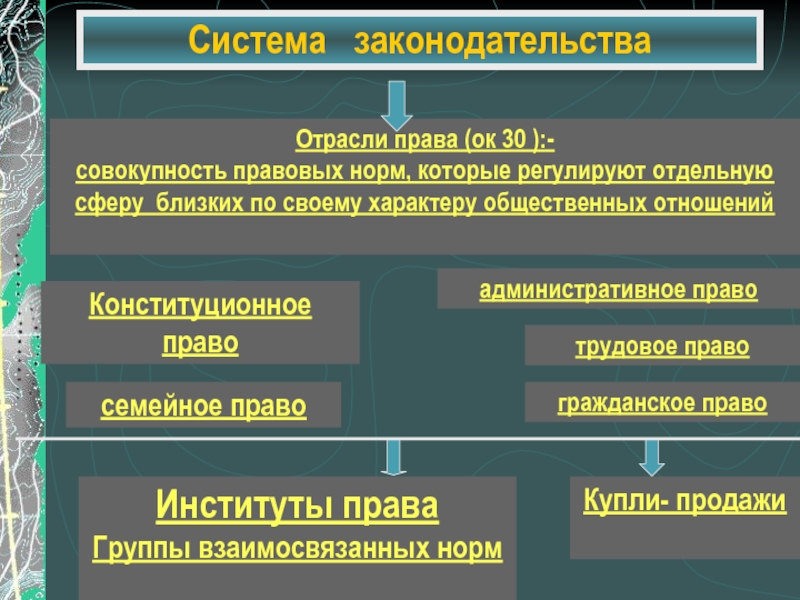

Они зачастую выступают и представляют себя в виде всеобщего интереса и в форме всеобщей национальной или государственной воли. Подмечая данное обстоятельство, К.Маркс и Ф.Энгельс не без оснований утверждали: “Помимо того, что господствующие индивиды при данных отношениях должны конституировать свою силу в виде государ- ства, они должны придать своей воле, обусловленной этими определенными отношениями, всеобщее выражение в виде государственной воли, в виде закона”. Разумеется, воля и интересы господствующих классов или социальных слоев, стоящих у власти, представляются в виде всеобщих лишь в идеологических целях, теоретически. Практически же все, как правило, обстоит наоборот. Специфические воля и интересы правящих кругов реализуются в реальной жизни не только непосредственно, но и опосредственно, прикрываясь всеобщей волей и интересами. Таким образом анализируя многочисленные, сложившиеся в различное время представления и суждения о праве, его назначении и сущности, можно указать на следующие его важнейшие особенности и черты. 1. Право – это прежде всего совокупность, а точнее – система норм или правил поведения. Это не случайный набор случайных норм, а строго выверенная, упорядоченная совокупность вполне определен- ных правил поведения, это – система. Как и любая иная система она складывается из однопорядковых, взаимосвязанных между собой и взаимодействующих друг с другом элементов. Таковыми являются нормы права или правила поведения. Система должна быть внутренне единой и непротиворечивой. Возникающие между ее отдельными структурными элементами – нормами – связи, как и сами нормы должны быть направлены на выполнение строго определенных – регулятивных и иных функций, на достижение единых целей. Любая правовая система для того, чтобы стать действенной и эффективной, должна сложиться как целостная, органическая система. Это является одним из непременных требований и одновременно одним из признаков реальной, действующей, а не формальной правовой системы. В основе любой системы норм или правил поведения лежат как объективные, так и субъективные факторы.

1. Право – это прежде всего совокупность, а точнее – система норм или правил поведения. Это не случайный набор случайных норм, а строго выверенная, упорядоченная совокупность вполне определен- ных правил поведения, это – система. Как и любая иная система она складывается из однопорядковых, взаимосвязанных между собой и взаимодействующих друг с другом элементов. Таковыми являются нормы права или правила поведения. Система должна быть внутренне единой и непротиворечивой. Возникающие между ее отдельными структурными элементами – нормами – связи, как и сами нормы должны быть направлены на выполнение строго определенных – регулятивных и иных функций, на достижение единых целей. Любая правовая система для того, чтобы стать действенной и эффективной, должна сложиться как целостная, органическая система. Это является одним из непременных требований и одновременно одним из признаков реальной, действующей, а не формальной правовой системы. В основе любой системы норм или правил поведения лежат как объективные, так и субъективные факторы. В числе объективных факторов выделяются однотипные экономические, политические, социальные, идеологические и иные условия, способствующие созданию и функционированию системы правовых норм в той или иной стране. Как отдельные нормы, так и их система в целом не создаются стихийно, произвольно, по желанию и усмотрению тех или иных отдельных лиц. Они отражают объективные потребности общества и государства и “проецируются” на реально существующие экономические, политические и иные отношения. В этом плане, несомненно, прав был К.Маркс, когда писал, подчеркивая объективно обусловленный процесс нормотворчества, что “законодательная власть не создаст закона, – она лишь открывает и формулирует его”. Попытки произвольного, умозрительного “конструирования” отдельных правовых актов или системы норм неизбежно ведут к негативным или же к непредсказуемым последствиям. Такого рода оторванные от жизни, от реальной действительности системы, а точнее – псевдосистемы, без риска ошибиться, можно охарактеризовать известным изречением Гете из “Фауста”: “Словами диспуты ведутся, из слов системы создаются”.

В числе объективных факторов выделяются однотипные экономические, политические, социальные, идеологические и иные условия, способствующие созданию и функционированию системы правовых норм в той или иной стране. Как отдельные нормы, так и их система в целом не создаются стихийно, произвольно, по желанию и усмотрению тех или иных отдельных лиц. Они отражают объективные потребности общества и государства и “проецируются” на реально существующие экономические, политические и иные отношения. В этом плане, несомненно, прав был К.Маркс, когда писал, подчеркивая объективно обусловленный процесс нормотворчества, что “законодательная власть не создаст закона, – она лишь открывает и формулирует его”. Попытки произвольного, умозрительного “конструирования” отдельных правовых актов или системы норм неизбежно ведут к негативным или же к непредсказуемым последствиям. Такого рода оторванные от жизни, от реальной действительности системы, а точнее – псевдосистемы, без риска ошибиться, можно охарактеризовать известным изречением Гете из “Фауста”: “Словами диспуты ведутся, из слов системы создаются”. Разумеется, процесс создания и функционирования системы норм не только не отрицает, а, наоборот, всячески предполагает существование наряду с объективными и субъективных факторов. Речь при этом идет о разработке и осуществлении в той или иной стране научно обоснованной правовой политики, подготовке и реализации планов законодательных работ, активного участия специалистов-юристов в процессе правотворчества, правоприменения, в правоохранительной деятельности государственных органов. Говоря о системе норм, нормативности права как об одной из важ- нейших его особенностей и черт, следует отметить, что нормативность вовсе не означает, по мнению ряда авторов, ограниченности или “замкнутости” права одними только нормами – правилами поведения. Помимо норм и наряду с ними право должно включать в себя, с их точки зрения, также и другие структурные элементы в виде правоотношений, правовых взглядов и идей, правосознания, субъективных прав граждан. Спор между сторонниками строго нормативного понимания права, когда оно рассматривается лишь как система норм или правил поведения, и расширительного его толкования имеет длительную историю.

Разумеется, процесс создания и функционирования системы норм не только не отрицает, а, наоборот, всячески предполагает существование наряду с объективными и субъективных факторов. Речь при этом идет о разработке и осуществлении в той или иной стране научно обоснованной правовой политики, подготовке и реализации планов законодательных работ, активного участия специалистов-юристов в процессе правотворчества, правоприменения, в правоохранительной деятельности государственных органов. Говоря о системе норм, нормативности права как об одной из важ- нейших его особенностей и черт, следует отметить, что нормативность вовсе не означает, по мнению ряда авторов, ограниченности или “замкнутости” права одними только нормами – правилами поведения. Помимо норм и наряду с ними право должно включать в себя, с их точки зрения, также и другие структурные элементы в виде правоотношений, правовых взглядов и идей, правосознания, субъективных прав граждан. Спор между сторонниками строго нормативного понимания права, когда оно рассматривается лишь как система норм или правил поведения, и расширительного его толкования имеет длительную историю. Причем такого рода дискуссии распространяются не только на отечественное, но и на зарубежное государствоведенис и правоведение. Однако при всей длительности и периодической обостренности споров каждая когда оно рассматривается лишь как система норм или правил поведения, и расширительного его толкования имеет длительную историю. Причем такого рода дискуссии распространяются не только на отечественное, но и на зарубежное государствоведение и правоведение. Однако при всей длительности и периодической обостренности споров, каждая из сторон, участвующая в них, не только не отрицает, а, наоборот, заведомо предполагает существование системы норм как основного звена “узко” или “широко” понимаемого права. Более того, в некоторых случаях “нормативистское” понимание права чуть ли не возводится в абсолют. Г.Кельзен – основоположник нормативистской теории права склонен, например, рассматривать сквозь призму норм нс только само право, но и правовой порядок (“правовой порядок представляет собой систему норм”), государство как “установившийся порядок”, другие государственно-правовые явления .

Причем такого рода дискуссии распространяются не только на отечественное, но и на зарубежное государствоведенис и правоведение. Однако при всей длительности и периодической обостренности споров каждая когда оно рассматривается лишь как система норм или правил поведения, и расширительного его толкования имеет длительную историю. Причем такого рода дискуссии распространяются не только на отечественное, но и на зарубежное государствоведение и правоведение. Однако при всей длительности и периодической обостренности споров, каждая из сторон, участвующая в них, не только не отрицает, а, наоборот, заведомо предполагает существование системы норм как основного звена “узко” или “широко” понимаемого права. Более того, в некоторых случаях “нормативистское” понимание права чуть ли не возводится в абсолют. Г.Кельзен – основоположник нормативистской теории права склонен, например, рассматривать сквозь призму норм нс только само право, но и правовой порядок (“правовой порядок представляет собой систему норм”), государство как “установившийся порядок”, другие государственно-правовые явления . 2. Право – это не простая система норм, а система норм, установленных или санкционированных государством. В мире существует множество систем различных социальных норм. Но только система правовых норм исходит от государства. Все остальные создаются и развиваются различными негосударственными – общественными, партийными и иными органами и организациями. Создавая нормы права, государство действует непосредственно, через свои, уполномоченные на то органы, или же путем передачи отдельных своих полномочий на издание некоторых нормативно-прановых актов негосударственными органами или организациями. В последнем случае говорят о “санкционировании”, т.е. дачи разрешения государством на осуществление ограниченной правотворчсской деятельности этими негосударственными институтами. Означает ли факт издания или санкционирования государством системы норм их полную зависимость от государства и подчинение государству? Является ли право лишь средством в руках государства, одним из его признаков, атрибутов или же оно выступает по отношению к нему как один из относительно самостоятельных институтов? В отечественной и зарубежной юридической литературе имеется три группы различных мнений на этот счет, три значительно отличающихся друг от друга суждения.

2. Право – это не простая система норм, а система норм, установленных или санкционированных государством. В мире существует множество систем различных социальных норм. Но только система правовых норм исходит от государства. Все остальные создаются и развиваются различными негосударственными – общественными, партийными и иными органами и организациями. Создавая нормы права, государство действует непосредственно, через свои, уполномоченные на то органы, или же путем передачи отдельных своих полномочий на издание некоторых нормативно-прановых актов негосударственными органами или организациями. В последнем случае говорят о “санкционировании”, т.е. дачи разрешения государством на осуществление ограниченной правотворчсской деятельности этими негосударственными институтами. Означает ли факт издания или санкционирования государством системы норм их полную зависимость от государства и подчинение государству? Является ли право лишь средством в руках государства, одним из его признаков, атрибутов или же оно выступает по отношению к нему как один из относительно самостоятельных институтов? В отечественной и зарубежной юридической литературе имеется три группы различных мнений на этот счет, три значительно отличающихся друг от друга суждения. Суть первого из них состоит в том, как верно подмечает известный российский правовед Г.Шершснсвич, что нормы права рассматриваются в виде “требований государства”. Государство при этом, “являясь источником права, очевидно, нс может быть само обусловлено правом. Государственная власть оказывается над правом, а нс под правом”. Государство в свете такого сужения рассматривается как явление первичное, а право – вторичное . Смысл второй, противоположной точки зрения заключается в том, что само государство и государственная власть должны носить правовой характер. В основе государственной власти должен лежать “не факт, а право”. Государство, хотя он и издаст правовые акты, “не может быть источником права”, “потому что оно само права, “тесно сплетая” свои интересы с интересами подвластных, “по возможности, не доводя последних до сознания противоположности”. 4. Право представляет собой систему норм или правил поведения, имеющих общеобязательный характер. Общеобязательность означает непременность выполнения всеми членами общества требований, содержащихся в нормах права.

Суть первого из них состоит в том, как верно подмечает известный российский правовед Г.Шершснсвич, что нормы права рассматриваются в виде “требований государства”. Государство при этом, “являясь источником права, очевидно, нс может быть само обусловлено правом. Государственная власть оказывается над правом, а нс под правом”. Государство в свете такого сужения рассматривается как явление первичное, а право – вторичное . Смысл второй, противоположной точки зрения заключается в том, что само государство и государственная власть должны носить правовой характер. В основе государственной власти должен лежать “не факт, а право”. Государство, хотя он и издаст правовые акты, “не может быть источником права”, “потому что оно само права, “тесно сплетая” свои интересы с интересами подвластных, “по возможности, не доводя последних до сознания противоположности”. 4. Право представляет собой систему норм или правил поведения, имеющих общеобязательный характер. Общеобязательность означает непременность выполнения всеми членами общества требований, содержащихся в нормах права. Она возникает вместе с нормой права. Вместе с нею развивается и изменяется. И одновременно с отменой акта, содержащего нормы права, прекращается. Подчеркивая неразрывную связь нормы права и общеобязательности, Г.Кельзен вполне резонно считал, что “норма права представляет собой правило поведения, согласно которому то или иное лицо (группа лиц) должно действовать в каком-то определенном направление, независимо от того, желает ли оно вести себя таким образом или нет” . Общеобязательность как специфическая черта и требование права распространяется нс только на рядовых граждан, должностных лиц, различные негосударственные органы и организации, но и на само государство, Цивилизованное, правовое государство, если оно не на словах, а на деле является таковым, непременно самоограничиваст, “связывает” само себя и все свои органы общеобязательностью требований норм права, организует всю свою деятельность строго в рамках требований закона и следует им до тех пор, пока они вместе с содержащими их нормами в установленном порядке небудут изменены или отменены.

Она возникает вместе с нормой права. Вместе с нею развивается и изменяется. И одновременно с отменой акта, содержащего нормы права, прекращается. Подчеркивая неразрывную связь нормы права и общеобязательности, Г.Кельзен вполне резонно считал, что “норма права представляет собой правило поведения, согласно которому то или иное лицо (группа лиц) должно действовать в каком-то определенном направление, независимо от того, желает ли оно вести себя таким образом или нет” . Общеобязательность как специфическая черта и требование права распространяется нс только на рядовых граждан, должностных лиц, различные негосударственные органы и организации, но и на само государство, Цивилизованное, правовое государство, если оно не на словах, а на деле является таковым, непременно самоограничиваст, “связывает” само себя и все свои органы общеобязательностью требований норм права, организует всю свою деятельность строго в рамках требований закона и следует им до тех пор, пока они вместе с содержащими их нормами в установленном порядке небудут изменены или отменены. Обязательность соблюдения правовых требований государством и его органами, наряду со всеми иными субьектами права, нс подверга- лась сомнению вицными юристами ни впрошлом, ни в настоящем. Общепризнанным считается тезис, согласно которому право есть обязательное правило поведения для всех. Оно “должно быть соблюда- емо и самою властью его устанавливающею, пока оно нс будет заменено новым правилом. Если же власть, установившая правило, не считает нужным его соблюдать, а действует в каждом конкретном случае по своему усмотрению, то право сменяется произволом” . Возникающие при этом споры касаются чаще всего лишь степени и характера “правоюго самоограничения” государства. Весь вопрос в том, резюмирует М.Ориу, является ли такое самоограничение “актом или решением субъективной воли государства, или же это есть результат объективной государственной опганизадии”? Ответы на данный вопрос предлагаются самые разноречивые: от утверждения о том, что государство добровольно ограничивает само себя до заявления о том, что оно вынуждено это делать под давлением со стороны “гражданского общества”.

Обязательность соблюдения правовых требований государством и его органами, наряду со всеми иными субьектами права, нс подверга- лась сомнению вицными юристами ни впрошлом, ни в настоящем. Общепризнанным считается тезис, согласно которому право есть обязательное правило поведения для всех. Оно “должно быть соблюда- емо и самою властью его устанавливающею, пока оно нс будет заменено новым правилом. Если же власть, установившая правило, не считает нужным его соблюдать, а действует в каждом конкретном случае по своему усмотрению, то право сменяется произволом” . Возникающие при этом споры касаются чаще всего лишь степени и характера “правоюго самоограничения” государства. Весь вопрос в том, резюмирует М.Ориу, является ли такое самоограничение “актом или решением субъективной воли государства, или же это есть результат объективной государственной опганизадии”? Ответы на данный вопрос предлагаются самые разноречивые: от утверждения о том, что государство добровольно ограничивает само себя до заявления о том, что оно вынуждено это делать под давлением со стороны “гражданского общества”. 5. Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае нарушения требований, содержащихся в нормах права, применяется государственное принуждение. Государство не может безразлично относиться к актам, издаваемым им или санкционируемым. Оно прилагает огромные усилия для их реализации, охраняет их от нарушений и гарантирует. Одним из широко используемых методов при этом является государственное принуждение. Оно должно применяться только уполномоченными на то организациями, действующими строго в рамках закона, на основе закона, а также в соответствии с предусмотренными законом процессуальными правилами. Таковыми, в общих чертах являются основные признаки права определяемые его сущностью и назначением. Роль права в условиях формирования рыночных отношений в РФ. Россия переживает весьма затянувшийся переходный период от тоталитарной к демократической общественно-политической системе, формируются гражданское общество, основанное на свободе народа, и новая роль государства, признающая приоритет прав человека.

5. Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае нарушения требований, содержащихся в нормах права, применяется государственное принуждение. Государство не может безразлично относиться к актам, издаваемым им или санкционируемым. Оно прилагает огромные усилия для их реализации, охраняет их от нарушений и гарантирует. Одним из широко используемых методов при этом является государственное принуждение. Оно должно применяться только уполномоченными на то организациями, действующими строго в рамках закона, на основе закона, а также в соответствии с предусмотренными законом процессуальными правилами. Таковыми, в общих чертах являются основные признаки права определяемые его сущностью и назначением. Роль права в условиях формирования рыночных отношений в РФ. Россия переживает весьма затянувшийся переходный период от тоталитарной к демократической общественно-политической системе, формируются гражданское общество, основанное на свободе народа, и новая роль государства, признающая приоритет прав человека. Едва ли не самым динамичным в этих процессах является развитие права как важного условия для проведения глубоких реформ в экономике и политической системе и в то же время одной из гарантий против возврата страны к прошлому. Современное право закрепляет основные принципы демократии и организации власти. Именно это порождает острую борьбу различных политических сил вокруг Конституции, законов, судебных решений и других правовых актов, составляющих источники конституционного права. Разобраться в этой борьбе – значит понять, кто ведет страну по пути прогресса, а кто тянет назад. Глубокое изучение права, таким образом, позволит “войти в политику” и почувствовать дыхание истории. Едва ли не самым трудным в наше время является слежение за быстро меняющимся законодательством в области права. Такие изменения можно проследить и в тех статьях Конституции, где закреплены основные права и свободы человека в области социально-экономических и культурных взаимоотношений между гражданами, а также гражданами и государством Экономические, социальные и культурные права и свободы имеют важнейшее значение для жизни человека.

Едва ли не самым динамичным в этих процессах является развитие права как важного условия для проведения глубоких реформ в экономике и политической системе и в то же время одной из гарантий против возврата страны к прошлому. Современное право закрепляет основные принципы демократии и организации власти. Именно это порождает острую борьбу различных политических сил вокруг Конституции, законов, судебных решений и других правовых актов, составляющих источники конституционного права. Разобраться в этой борьбе – значит понять, кто ведет страну по пути прогресса, а кто тянет назад. Глубокое изучение права, таким образом, позволит “войти в политику” и почувствовать дыхание истории. Едва ли не самым трудным в наше время является слежение за быстро меняющимся законодательством в области права. Такие изменения можно проследить и в тех статьях Конституции, где закреплены основные права и свободы человека в области социально-экономических и культурных взаимоотношений между гражданами, а также гражданами и государством Экономические, социальные и культурные права и свободы имеют важнейшее значение для жизни человека. Конституция РФ дает новые трактовки многих прав и свобод, входящих в эту группу, отражая проводимые в стране реформы, прежде всего экономические. В своей совокупности эта группа прав обеспечивает свободу человека в экономической, социальной и культурной сферах и дает ему возможность защитить свои жизненные потребности. В вопросах жизнеобеспечения большинство людей не могут положиться только на свои силы. Сохраняя свободу, они в то же время зависят от других людей, интересы которых часто совсем иные. Поэтому в интересах общества возникает необходимость защиты жизненных прав человека от экономического произвола и социальной несправедливости, а также – дать ему силы для духовного развития и проявления своих способностей. Свобода хозяйственной деятельности – это свобода для каждого заниматься жела- емым видом экономической деятельности, в желаемом месте и в желаемое время. Ограничения (разрешение, запрещение) действуют только на основе положений закона. Профессиональная свобода – это свобода выбирать профессию и род занятий ис- ходя из собственных наклонностей.

Конституция РФ дает новые трактовки многих прав и свобод, входящих в эту группу, отражая проводимые в стране реформы, прежде всего экономические. В своей совокупности эта группа прав обеспечивает свободу человека в экономической, социальной и культурной сферах и дает ему возможность защитить свои жизненные потребности. В вопросах жизнеобеспечения большинство людей не могут положиться только на свои силы. Сохраняя свободу, они в то же время зависят от других людей, интересы которых часто совсем иные. Поэтому в интересах общества возникает необходимость защиты жизненных прав человека от экономического произвола и социальной несправедливости, а также – дать ему силы для духовного развития и проявления своих способностей. Свобода хозяйственной деятельности – это свобода для каждого заниматься жела- емым видом экономической деятельности, в желаемом месте и в желаемое время. Ограничения (разрешение, запрещение) действуют только на основе положений закона. Профессиональная свобода – это свобода выбирать профессию и род занятий ис- ходя из собственных наклонностей. Ограничения возможны только на основе за- кона (например, ограничения и необходимость получения разрешения исходя из принципа общественного блага). Свобода договоров предусматривает право отдельных субъектов заключать дого- воры в соответствии с собственной целью и по собственному желанию, Для рыноч- ноорганизованного правового и экономического порядка это означает, прежде всего, свободу заключать трудовые соглашения, договоры подряда, покупки, най- ма аренды, займа и организации хозяйственного товарищества. Свобода договоров предусматривает право отдельных субъектов заключать дого- воры в соответствии с собственной целью и по собственному желанию. Для рыноч- ноорганизованного правового и экономического порядка это означает, прежде всего, свободу заключать трудовые соглашения, договоры подряда, покупки, най- ма, аренды, займа и организации хозяйственного товарищества. Свобода объединений является особым случаем свободы договоров. Она прежде всего позволяет участникам экономической жизни создавать объединения (коали- ции) для реализации своих интересов.

Ограничения возможны только на основе за- кона (например, ограничения и необходимость получения разрешения исходя из принципа общественного блага). Свобода договоров предусматривает право отдельных субъектов заключать дого- воры в соответствии с собственной целью и по собственному желанию, Для рыноч- ноорганизованного правового и экономического порядка это означает, прежде всего, свободу заключать трудовые соглашения, договоры подряда, покупки, най- ма аренды, займа и организации хозяйственного товарищества. Свобода договоров предусматривает право отдельных субъектов заключать дого- воры в соответствии с собственной целью и по собственному желанию. Для рыноч- ноорганизованного правового и экономического порядка это означает, прежде всего, свободу заключать трудовые соглашения, договоры подряда, покупки, най- ма, аренды, займа и организации хозяйственного товарищества. Свобода объединений является особым случаем свободы договоров. Она прежде всего позволяет участникам экономической жизни создавать объединения (коали- ции) для реализации своих интересов. Это имеет экономическое значение прежде всего для работников по найму, которые могут объединяться в профсоюзы, а так- же и для союзов работодателей. Эти объединения, кроме того, могут от имени сво- их членов заключать коллективные договоры об оплате и условиях труда (тариф- ные соглашения). Свобода конкуренции является частным случаем свободы хозяйственной деятель- ности. Она дает право каждому предпринимателю вступать в конкуренцию с гими предпринимателями. Это означает, что предприниматель должен иметь сво- бодный доступ на рынок, что он не может быть бойкотирован и что он может так- же осуществлять свою экономическую деятельность вопреки интересам других предпринимателей (иметь, например, более благоприятные цены). Но принцип конкуренции предполагает также отбор участников рынка, причем предпринима- тели, производительность которых не удовлетворяет требованиям рынка, должны выбыть из борьбы. По своему юридическому содержанию данные права не одинаковы. Некоторые (например, право частной собственности), по существу, являются бесспорными правами прямого действия, другие (право на отдых или на социальное обеспечение) представляют собой субъективные права, конкретное содержание которых вытекает из действующего отраслевого законодательства, третьи (право на труд, право на жилище и др.

Это имеет экономическое значение прежде всего для работников по найму, которые могут объединяться в профсоюзы, а так- же и для союзов работодателей. Эти объединения, кроме того, могут от имени сво- их членов заключать коллективные договоры об оплате и условиях труда (тариф- ные соглашения). Свобода конкуренции является частным случаем свободы хозяйственной деятель- ности. Она дает право каждому предпринимателю вступать в конкуренцию с гими предпринимателями. Это означает, что предприниматель должен иметь сво- бодный доступ на рынок, что он не может быть бойкотирован и что он может так- же осуществлять свою экономическую деятельность вопреки интересам других предпринимателей (иметь, например, более благоприятные цены). Но принцип конкуренции предполагает также отбор участников рынка, причем предпринима- тели, производительность которых не удовлетворяет требованиям рынка, должны выбыть из борьбы. По своему юридическому содержанию данные права не одинаковы. Некоторые (например, право частной собственности), по существу, являются бесспорными правами прямого действия, другие (право на отдых или на социальное обеспечение) представляют собой субъективные права, конкретное содержание которых вытекает из действующего отраслевого законодательства, третьи (право на труд, право на жилище и др. ) порождают для государства только общую обязанность проводить политику содействия в их реализации. Различия в юридическом содержании порождают различную степень массовости пользования этими правами – те из них, которые лучше обеспечены, проявляют свое жизненное значение, а другие остаются на бумаге. Важная особенность этой группы прав состоит в том, что они закрепляются за каждым человеком, т.е. не зависят от гражданства их субъектов. Право на экономическую деятельность. Данное право предусматривает свободное использование человеком своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности ( ст. 34 Конституции РФ ). В сочетании с правом частной собственности такая свобода предпринимательства выступает как правовая база рыночной экономики, исключающая монополию государства на организацию хозяйственной жизни. Эта свобода рассматривается как одна из основ конституционного строя ( ст. 8 Конституции ). Под предпринимательской деятельностью понимаются “самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке” (ст.

) порождают для государства только общую обязанность проводить политику содействия в их реализации. Различия в юридическом содержании порождают различную степень массовости пользования этими правами – те из них, которые лучше обеспечены, проявляют свое жизненное значение, а другие остаются на бумаге. Важная особенность этой группы прав состоит в том, что они закрепляются за каждым человеком, т.е. не зависят от гражданства их субъектов. Право на экономическую деятельность. Данное право предусматривает свободное использование человеком своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности ( ст. 34 Конституции РФ ). В сочетании с правом частной собственности такая свобода предпринимательства выступает как правовая база рыночной экономики, исключающая монополию государства на организацию хозяйственной жизни. Эта свобода рассматривается как одна из основ конституционного строя ( ст. 8 Конституции ). Под предпринимательской деятельностью понимаются “самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке” (ст. 2 ГК РФ). Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, обеспечивающих возможность начинать и вести предпринимательскую деятельность. Для этого субъект права на экономическую деятельность может создавать предприятия под свой риск и ответственность, свободно вступать в договоры с другими предпринимателями, приобретать и распоряжаться собственностью. Никакой государственный орган не имеет права диктовать предпринимателю, какую продукцию он обязан производить и каковы должны быть на нее цены ( если пределы не регулируются законодательством ). Предприниматель сам нанимает и увольняет работников с соблюдением трудового законодательства, сам распоряжается своей прибылью. В свободу предпринимательства также входит право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, создавать союзы и объединения с другими предпринимателями, открывать счета в банках. Признание права на экономическую деятельность порождает для государства определенные обязанности, выступающие как гарантии этого права.

2 ГК РФ). Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, обеспечивающих возможность начинать и вести предпринимательскую деятельность. Для этого субъект права на экономическую деятельность может создавать предприятия под свой риск и ответственность, свободно вступать в договоры с другими предпринимателями, приобретать и распоряжаться собственностью. Никакой государственный орган не имеет права диктовать предпринимателю, какую продукцию он обязан производить и каковы должны быть на нее цены ( если пределы не регулируются законодательством ). Предприниматель сам нанимает и увольняет работников с соблюдением трудового законодательства, сам распоряжается своей прибылью. В свободу предпринимательства также входит право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, создавать союзы и объединения с другими предпринимателями, открывать счета в банках. Признание права на экономическую деятельность порождает для государства определенные обязанности, выступающие как гарантии этого права. Государственные Антимонопольное законодательство не затрагивает сферу действий так называемых естественных монополий, т.е. монополий, производящих товары, удовлетворение спроса на которые на рынке данного товара эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства и товары которых имеют устойчивый спрос в силу невозможности полной замены их другими товарами. Это транспортировка нефти и газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов и портов, услуги электрической и почтовой связи. Федеральным законом от 17 августа 1995 г. предусмотрено регулирование деятельности этих естественных монополий через специальные федеральные органы ис- полнительной власти. Государство оказывает поддержку и так называемому малому предпринимательству ( с числом занятых на предприятии до 100 человек ), о чем принят Федеральный закон от 14 июня 1995 г. Закон предусматривает создание льготных условий в финансовой области и налогообложении, поддержку внешнеэкономической деятельности малых предприятий и др.

Государственные Антимонопольное законодательство не затрагивает сферу действий так называемых естественных монополий, т.е. монополий, производящих товары, удовлетворение спроса на которые на рынке данного товара эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства и товары которых имеют устойчивый спрос в силу невозможности полной замены их другими товарами. Это транспортировка нефти и газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов и портов, услуги электрической и почтовой связи. Федеральным законом от 17 августа 1995 г. предусмотрено регулирование деятельности этих естественных монополий через специальные федеральные органы ис- полнительной власти. Государство оказывает поддержку и так называемому малому предпринимательству ( с числом занятых на предприятии до 100 человек ), о чем принят Федеральный закон от 14 июня 1995 г. Закон предусматривает создание льготных условий в финансовой области и налогообложении, поддержку внешнеэкономической деятельности малых предприятий и др. Государство призвано осуществлять специальные программы, создавать фонды поддержки малого предпринимательства. Для защиты населения от недобросовестной конкуренции в области рекламы принят Федеральный закон о рекламе от 18 июля 1995 г. Закон предусматривает предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу, а также чести, достоинству и деловой репутации граждан и юридических лиц, окружающей среде, а также рекламы, посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали. Законом не допускается недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая реклама. Регламентируются особенности рекламы в радио- и телепрограммах, в периодических печатных изданиях, в кино- и видеообслуживании, рекламы, помещаемой наружно и на транспортных средствах, а также рекламы отдельных видов товаров и услуг (алкоголь, табак, оружие и др. ). В случае установления факта нарушения законодательства нарушитель обязан осуществить контррекламу в срок, установленный федеральным антимонопольным органом, а также несет ответственность в других формах.

Государство призвано осуществлять специальные программы, создавать фонды поддержки малого предпринимательства. Для защиты населения от недобросовестной конкуренции в области рекламы принят Федеральный закон о рекламе от 18 июля 1995 г. Закон предусматривает предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу, а также чести, достоинству и деловой репутации граждан и юридических лиц, окружающей среде, а также рекламы, посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали. Законом не допускается недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая реклама. Регламентируются особенности рекламы в радио- и телепрограммах, в периодических печатных изданиях, в кино- и видеообслуживании, рекламы, помещаемой наружно и на транспортных средствах, а также рекламы отдельных видов товаров и услуг (алкоголь, табак, оружие и др. ). В случае установления факта нарушения законодательства нарушитель обязан осуществить контррекламу в срок, установленный федеральным антимонопольным органом, а также несет ответственность в других формах. С одинаковым основанием можно рассматривать как категорию и экономических прав, и личных прав право частной собственности. Право частной собственности. Оно принадлежит каждому человеку и является одним из краеугольных камней свободы личности, а также – одной из основ конституционного строя, как это установлено ст.8 и 9 Конституции РФ. Стремление обладать собственностью и иметь защищенное право на нее – естественное стремление большинства людей. Собственность есть основа подлинной независимости человека и его уверенности в завтрашнем дне. Великие философы прошлого ( Гегель, Кант и др. ) обосновали решающий вклад частной собственности в формирование свободного гражданского общества. Были, разумеется, и другие взгляды: “Собственность – это кража”, – говорил теоретик французского анархизма Прудон, “Грабь награбленное!”, – вторил ему В.И. Ленин. Но либеральные и социал- демократические учения все же пришли к пониманию конструктивной роли частной собственности в развитии экономики, нравственности и социальной справедливости.

С одинаковым основанием можно рассматривать как категорию и экономических прав, и личных прав право частной собственности. Право частной собственности. Оно принадлежит каждому человеку и является одним из краеугольных камней свободы личности, а также – одной из основ конституционного строя, как это установлено ст.8 и 9 Конституции РФ. Стремление обладать собственностью и иметь защищенное право на нее – естественное стремление большинства людей. Собственность есть основа подлинной независимости человека и его уверенности в завтрашнем дне. Великие философы прошлого ( Гегель, Кант и др. ) обосновали решающий вклад частной собственности в формирование свободного гражданского общества. Были, разумеется, и другие взгляды: “Собственность – это кража”, – говорил теоретик французского анархизма Прудон, “Грабь награбленное!”, – вторил ему В.И. Ленин. Но либеральные и социал- демократические учения все же пришли к пониманию конструктивной роли частной собственности в развитии экономики, нравственности и социальной справедливости. Право частной собственности отвергалось нашим прежним тоталитарным государством, поскольку официальная идеология, марксизм-ленинизм, рассматривала его как источник всех несправедливостей и главный тормоз развития производительных сил. Но на деле, в результате 70-летнего соревнования и борьбы двух систем, стало очевидным, что все обстоит как раз наоборот. Право частной собственности и свобода предпринимательства обеспечили западному обществу экономический и социальный прогресс, а социалистическая система, отрицавшая их, пришла к краху. В своем понимании природы, роли и пределов частной собственности западное общество значительно эволюционировало. Великая французская революция провозгласила это право как “священное и неприкосновенное”, но теперь о его священном характере уже не говорят, хотя неотъемлемость и неприкосновенность не отрицаются. Со временем западное общество осознало необходимость усиления частной собственности, что потребовало ввести определенные основания для ограничения этого права.

Право частной собственности отвергалось нашим прежним тоталитарным государством, поскольку официальная идеология, марксизм-ленинизм, рассматривала его как источник всех несправедливостей и главный тормоз развития производительных сил. Но на деле, в результате 70-летнего соревнования и борьбы двух систем, стало очевидным, что все обстоит как раз наоборот. Право частной собственности и свобода предпринимательства обеспечили западному обществу экономический и социальный прогресс, а социалистическая система, отрицавшая их, пришла к краху. В своем понимании природы, роли и пределов частной собственности западное общество значительно эволюционировало. Великая французская революция провозгласила это право как “священное и неприкосновенное”, но теперь о его священном характере уже не говорят, хотя неотъемлемость и неприкосновенность не отрицаются. Со временем западное общество осознало необходимость усиления частной собственности, что потребовало ввести определенные основания для ограничения этого права. Такие ограничения были обусловлены потребностями государственного регулирования экономики, развитием трудового и социального законодательства. Обществу стало очевидным, что неограниченное право частной собственности ведет к хозяйственному произволу на предприятиях, к социальному недовольству и конфликтам, к несправедливому распределению материальных благ. Поэтому оно способствовало утверждению сдерживающих этических ограничителей произвола и подталкивало государство на принятие таких мер, которые сделали бы собственниками большинство, а не узкий слой людей. Повсеместно была признана возможность отчуждения собственности для общественных нужд ( “социализация” ), но разумеется, с соответствующим возмещением. Таким образом, признание права частной собственности нельзя считать чем-то незыблемым, это право требует детальной регламентации, его содержание постоянно развивается. Причина этого в его теснейшей связи с экономическими и социальными процессами развития общества. Однако при всем этом право частной собственности сохраняет свое системообразующее значение и охраняется государством.

Такие ограничения были обусловлены потребностями государственного регулирования экономики, развитием трудового и социального законодательства. Обществу стало очевидным, что неограниченное право частной собственности ведет к хозяйственному произволу на предприятиях, к социальному недовольству и конфликтам, к несправедливому распределению материальных благ. Поэтому оно способствовало утверждению сдерживающих этических ограничителей произвола и подталкивало государство на принятие таких мер, которые сделали бы собственниками большинство, а не узкий слой людей. Повсеместно была признана возможность отчуждения собственности для общественных нужд ( “социализация” ), но разумеется, с соответствующим возмещением. Таким образом, признание права частной собственности нельзя считать чем-то незыблемым, это право требует детальной регламентации, его содержание постоянно развивается. Причина этого в его теснейшей связи с экономическими и социальными процессами развития общества. Однако при всем этом право частной собственности сохраняет свое системообразующее значение и охраняется государством. Закрепление права частной собственности в Конституции РФ крайне важно не только для утверждения новой концепции прав и свобод человека, но и как правовая база перехода к рыночной экономике, к свободному гражданскому обществу. Конституция 1993 г. не содержит специального раздела об экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо форму собственности в качестве основной или ведущей, равно как и не предусматривает и ограничений для других, в частности для личной собственности граждан, что провозглашалось предшествующими конституциями и основанным на них законодательством. Госу- дарство приняло на себя обязанность защищать частную собственность, обеспечить ей неприкосновенность. В соответствии с Конституцией РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ст.35 ). Это право находится под охраной федерального закона, и никакие другие нормативные акты, включая законы субъектов Федерации, не могут менять его статус.

Закрепление права частной собственности в Конституции РФ крайне важно не только для утверждения новой концепции прав и свобод человека, но и как правовая база перехода к рыночной экономике, к свободному гражданскому обществу. Конституция 1993 г. не содержит специального раздела об экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо форму собственности в качестве основной или ведущей, равно как и не предусматривает и ограничений для других, в частности для личной собственности граждан, что провозглашалось предшествующими конституциями и основанным на них законодательством. Госу- дарство приняло на себя обязанность защищать частную собственность, обеспечить ей неприкосновенность. В соответствии с Конституцией РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ст.35 ). Это право находится под охраной федерального закона, и никакие другие нормативные акты, включая законы субъектов Федерации, не могут менять его статус. Содержание права частной собственности весьма широкое ( рассмотрим только основные моменты данной категории ). Собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, включая создание частных предприятий, фермерских хозяйств и другую экономическую деятельность. Собственник делает это свободно, без разрешения государственных органов ( что не исключает последующей регистрации предприятия или хозяйства ), если его действия не противоречат закону и другим правовым актам и не нарушают прав и законных интересов других лиц. Охрана права частной собственности осуществляется уголовным, гражданским, административным и иным законодательством. Уголовный кодекс, например, предусматривает ответственность за такие преступления против собственности, как кража, мошенничество, присвоение, грабеж, разбой, вымогательство и др. Гражданский кодекс РФ закрепляет основания приобретения и прекращения права собственности, устанавливает, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, которое в соответствии с законом не может им принадлежать (ч.

Содержание права частной собственности весьма широкое ( рассмотрим только основные моменты данной категории ). Собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, включая создание частных предприятий, фермерских хозяйств и другую экономическую деятельность. Собственник делает это свободно, без разрешения государственных органов ( что не исключает последующей регистрации предприятия или хозяйства ), если его действия не противоречат закону и другим правовым актам и не нарушают прав и законных интересов других лиц. Охрана права частной собственности осуществляется уголовным, гражданским, административным и иным законодательством. Уголовный кодекс, например, предусматривает ответственность за такие преступления против собственности, как кража, мошенничество, присвоение, грабеж, разбой, вымогательство и др. Гражданский кодекс РФ закрепляет основания приобретения и прекращения права собственности, устанавливает, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, которое в соответствии с законом не может им принадлежать (ч. 1 ст.213 ). С введением в дейст- вие нового Гражданского кодекса утратил силу Закон РСФСР о собственности от 24 декабря 1990 г., ранее определявший комплекс вопросов, связанных также с частной собственностью. Право частной собственности, таким образом, является комплексным институтом, регулируемым многими отраслями российского права. Конституция РФ устанавливает две важные юридические гарантии права частной собственности. Во-первых, никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Это , в частности, означает, что государственные органы не в праве, ссылаясь на любую нецелесообразность и даже закон, лишать человека имущества против его воли. Собственник всегда вправе обратиться в суд, доказывая неконституционность применяемых против него закона или действий. Только решение суда или приговор, предусматривающий конфискацию имущества, могут быть основанием для принудительного прекращения права частной собственности. При чрезвычайных условиях ( стихийные бедствия, эпидемии и др.

1 ст.213 ). С введением в дейст- вие нового Гражданского кодекса утратил силу Закон РСФСР о собственности от 24 декабря 1990 г., ранее определявший комплекс вопросов, связанных также с частной собственностью. Право частной собственности, таким образом, является комплексным институтом, регулируемым многими отраслями российского права. Конституция РФ устанавливает две важные юридические гарантии права частной собственности. Во-первых, никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Это , в частности, означает, что государственные органы не в праве, ссылаясь на любую нецелесообразность и даже закон, лишать человека имущества против его воли. Собственник всегда вправе обратиться в суд, доказывая неконституционность применяемых против него закона или действий. Только решение суда или приговор, предусматривающий конфискацию имущества, могут быть основанием для принудительного прекращения права частной собственности. При чрезвычайных условиях ( стихийные бедствия, эпидемии и др. ) может осуществляться изъятие собственности ( реквизиция ) по решению государственных органов ( ст.242 ГК РФ ), возможна конфискация в административном порядке ( ст.243 ГК РФ ), но в любом случае предусмотрено право гражданина на обращение в суд для восстановления своего права собственности. Кроме того, любые такие действия могут быть обжалованы в суд в соответствии со ст.46 Конституции РФ. Во-вторых, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Тем самым запрещается насильственная национализация и реприватизация без компенсации, которая принята в тоталитарном государстве. Частная собственность может перейти в разряд государственной, а государственная – в разряд частной (приватизация ), но только а соответствии с законом и с возмещением, определяемым по договору или рыночным ценам. Гарантией права частной собственности является также право наследования. Гражданский кодекс регулирует все тонкости перехода имущества собственника после его смерти к наследникам по закону или по завещанию.

) может осуществляться изъятие собственности ( реквизиция ) по решению государственных органов ( ст.242 ГК РФ ), возможна конфискация в административном порядке ( ст.243 ГК РФ ), но в любом случае предусмотрено право гражданина на обращение в суд для восстановления своего права собственности. Кроме того, любые такие действия могут быть обжалованы в суд в соответствии со ст.46 Конституции РФ. Во-вторых, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Тем самым запрещается насильственная национализация и реприватизация без компенсации, которая принята в тоталитарном государстве. Частная собственность может перейти в разряд государственной, а государственная – в разряд частной (приватизация ), но только а соответствии с законом и с возмещением, определяемым по договору или рыночным ценам. Гарантией права частной собственности является также право наследования. Гражданский кодекс регулирует все тонкости перехода имущества собственника после его смерти к наследникам по закону или по завещанию. Наследственное право призвано гарантировать выполнение воли собственника в отношении его имущества и в то же время обеспечивать справедливость, особенно, когда речь идет об охране интересов нетрудоспособных или малолетних родственников. Гарантированное ст.9 Конституции юридическое равенство форм собственности, равное их признание и защита означают одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых не противоречащих законодательству форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной деятельности. В отличие от ранее действовавших преимуществ в защите права социалистической собственности, в особенности государственной, собственности согласно ч.2 ст.8 Конституции права собственности всех субъектов ( носителей ) этого права за- щищаются абсолютно одинаково, на основании одних и тех же норм материального права.

Наследственное право призвано гарантировать выполнение воли собственника в отношении его имущества и в то же время обеспечивать справедливость, особенно, когда речь идет об охране интересов нетрудоспособных или малолетних родственников. Гарантированное ст.9 Конституции юридическое равенство форм собственности, равное их признание и защита означают одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых не противоречащих законодательству форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной деятельности. В отличие от ранее действовавших преимуществ в защите права социалистической собственности, в особенности государственной, собственности согласно ч.2 ст.8 Конституции права собственности всех субъектов ( носителей ) этого права за- щищаются абсолютно одинаково, на основании одних и тех же норм материального права. Отдельно закреплено а Конституции РФ право частной собственности на землю (ст.35 ). Оно принадлежит только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, а также их объединениям. Конституция фиксирует право государственной собственности на землю. Это особенно важно при применении законодательства о федеральных землях и землях, являющихся собственностью субъектов Федерации. Их правовое положение уже частично урегулировано такими правовыми актами, как Указ Президента о прошлые годы, теперь нет. Человек свободен как в поступлении на постоянную работу, так и в уходе с нее, в переходе на другую, более интересную или выгодную для него. Свобода труда реализует через индивидуальную трудовую деятельность, в занятии предпринимательской деятельностью и т.д. Свобода труда связана с запретом принудительного труда. Запрет принудительного труда, предусмотренный ст.8 Международного пакта о гражданских и политических правах. Таким трудом считается не только откровенно рабский труд, что в наше время встречается крайне редко, но и любые формы принуждения человека работать на недобровольно принятых условиях или под угрозой какого-либо наказания.

Отдельно закреплено а Конституции РФ право частной собственности на землю (ст.35 ). Оно принадлежит только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, а также их объединениям. Конституция фиксирует право государственной собственности на землю. Это особенно важно при применении законодательства о федеральных землях и землях, являющихся собственностью субъектов Федерации. Их правовое положение уже частично урегулировано такими правовыми актами, как Указ Президента о прошлые годы, теперь нет. Человек свободен как в поступлении на постоянную работу, так и в уходе с нее, в переходе на другую, более интересную или выгодную для него. Свобода труда реализует через индивидуальную трудовую деятельность, в занятии предпринимательской деятельностью и т.д. Свобода труда связана с запретом принудительного труда. Запрет принудительного труда, предусмотренный ст.8 Международного пакта о гражданских и политических правах. Таким трудом считается не только откровенно рабский труд, что в наше время встречается крайне редко, но и любые формы принуждения человека работать на недобровольно принятых условиях или под угрозой какого-либо наказания. Вместе с тем не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, вытекающих из военной службы, в условиях чрезвычайного положения или по приговору суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией Международной организации труда №29 (1930 г.),а также Кодексом законов о труде РФ ( ст.2 ). 25 сентября 1992 г. в КЗоТ была включена норма о запрете принудительного труда (ст.2), а из числа мер дисциплинарного взыскания исключено такое наказание, как перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность. Право на труд не означает чьей-то обязанности предоставлять работу всем желающим. В рыночной экономике государство не в состоянии предписывать такую обязанность частному предпринимательству или брать ее на себя, поскольку оно уже не управляет всеми предприятиями. Поступление человека на работу в основном определяется договором с работодателем. Но наемный работник вправе требовать соблюдения определенных Конституцией условий, а именно: чтобы условия труда отвечали требованиям безопасности и гигиены, а вознаграждение за труд выплачивалось без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного фе- деральным законом минимального размера оплаты труда.

Вместе с тем не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, вытекающих из военной службы, в условиях чрезвычайного положения или по приговору суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией Международной организации труда №29 (1930 г.),а также Кодексом законов о труде РФ ( ст.2 ). 25 сентября 1992 г. в КЗоТ была включена норма о запрете принудительного труда (ст.2), а из числа мер дисциплинарного взыскания исключено такое наказание, как перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность. Право на труд не означает чьей-то обязанности предоставлять работу всем желающим. В рыночной экономике государство не в состоянии предписывать такую обязанность частному предпринимательству или брать ее на себя, поскольку оно уже не управляет всеми предприятиями. Поступление человека на работу в основном определяется договором с работодателем. Но наемный работник вправе требовать соблюдения определенных Конституцией условий, а именно: чтобы условия труда отвечали требованиям безопасности и гигиены, а вознаграждение за труд выплачивалось без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного фе- деральным законом минимального размера оплаты труда. Следовательно, если безопасность и гигиена не обеспечены и здоровью работника на производстве причинен вред, то работодатель несет за это материальную, а в определенных случаях и уголовную ответственность. Соответствующие нормы предусмотрены Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными постановлением Верховного Совета Российской Федерации 24 декабря 1992 г. ( с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ). Действуют также Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, принятые 6 августа 1993 г., и ряд других нормативных актов. Конституция обязывает законодательный орган принимать законы о минимальном размере оплаты труда, а работодатель выплачивать вознаграждение за труд не ниже этого размера. Тем самым предполагается, что по договору ( коллективному или индивидуальному ) размер оплаты может быть больше, что и осуществляется на практике в соответствии с рыночной ценой рабочей силы или по тарифным разрядам, установленным государственными органами для учреждений и предприятий, находящихся на госбюджетном финансировании.

Следовательно, если безопасность и гигиена не обеспечены и здоровью работника на производстве причинен вред, то работодатель несет за это материальную, а в определенных случаях и уголовную ответственность. Соответствующие нормы предусмотрены Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными постановлением Верховного Совета Российской Федерации 24 декабря 1992 г. ( с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ). Действуют также Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, принятые 6 августа 1993 г., и ряд других нормативных актов. Конституция обязывает законодательный орган принимать законы о минимальном размере оплаты труда, а работодатель выплачивать вознаграждение за труд не ниже этого размера. Тем самым предполагается, что по договору ( коллективному или индивидуальному ) размер оплаты может быть больше, что и осуществляется на практике в соответствии с рыночной ценой рабочей силы или по тарифным разрядам, установленным государственными органами для учреждений и предприятий, находящихся на госбюджетном финансировании. Многочисленные статьи КЗоТ и других актов развивают и детально регламентируют указанные конституционные положения. Трудовое законодательство запрещает какое бы то ни было понижение размеров оплаты труда работников в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям (ст.77). В регулировании трудовых отношений на основе социального партнерства на двухсторонней основе (между работодателями и работниками ) и трехсторонней основе ( т.е. еще и с участием государственных органов ) важную роль играет Закон о коллективных договорах и соглашениях от 11 марта 1992 г. ( с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ). Право на защиту от безработицы предполагает обязанность государства проводить экономическую политику, способствующую, по возможности, полной занятости, а также бесплатно помогать гражданам, не имеющим работы, в трудоустройстве. Кодекс законов о труде защищает работника от необоснованных увольнений.

Многочисленные статьи КЗоТ и других актов развивают и детально регламентируют указанные конституционные положения. Трудовое законодательство запрещает какое бы то ни было понижение размеров оплаты труда работников в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям (ст.77). В регулировании трудовых отношений на основе социального партнерства на двухсторонней основе (между работодателями и работниками ) и трехсторонней основе ( т.е. еще и с участием государственных органов ) важную роль играет Закон о коллективных договорах и соглашениях от 11 марта 1992 г. ( с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ). Право на защиту от безработицы предполагает обязанность государства проводить экономическую политику, способствующую, по возможности, полной занятости, а также бесплатно помогать гражданам, не имеющим работы, в трудоустройстве. Кодекс законов о труде защищает работника от необоснованных увольнений. При отсутствии работы и возможности ее получить гражданам выплачивается пособие по безработице в размере 45-75% среднего заработка, но не ниже минимального размера оплаты труда, предоставляется возможность бесплатного обучения новой профессии или участия в оплачиваемых общественных работах, ком- пенсируются затраты в связи с добровольным переездом в другую местность. Эти нормы предусмотрены Законом о занятости населения а Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.10 с изменениями и дополнениями, внесенными Законом от 15 июля 1992 г. Для реализации целей Закона создана Федеральная служба занятости России, имеющая отделения во всех субъектах Федерации, городах и районах страны. Право на забастовку увязывается с правом на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения. Забастовка – это остановка работы работниками для оказания давления на работодателя с целью удовлетворения их экономических требований. Забастовка не свидетельствует о желании работников разорвать трудовой договор.

При отсутствии работы и возможности ее получить гражданам выплачивается пособие по безработице в размере 45-75% среднего заработка, но не ниже минимального размера оплаты труда, предоставляется возможность бесплатного обучения новой профессии или участия в оплачиваемых общественных работах, ком- пенсируются затраты в связи с добровольным переездом в другую местность. Эти нормы предусмотрены Законом о занятости населения а Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.10 с изменениями и дополнениями, внесенными Законом от 15 июля 1992 г. Для реализации целей Закона создана Федеральная служба занятости России, имеющая отделения во всех субъектах Федерации, городах и районах страны. Право на забастовку увязывается с правом на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения. Забастовка – это остановка работы работниками для оказания давления на работодателя с целью удовлетворения их экономических требований. Забастовка не свидетельствует о желании работников разорвать трудовой договор. А потому неправомерный запрет забастовки рассматривается как форма принудительного труда. В соответствии с Конституцией РФ, а также с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах право на забастовку реализуется в соответствии с законом. Поэтому закон вправе запретить забастовку в ряде отраслей хозяйства ( транспорт, общественное обслуживание и др. ). Однако этот запрет касается не всех работников отрасли, а только тех, кто по смыслу ч.3 ст.55 может нанести вред здоровью других лиц, безопасности государства и т.д. Устанавливать запрет на этих основаниях может только суд. Действующим законом запрещены также некоторые виды забастовок. Коллективный трудовой конфликт не обязательно приводит к забастовке, прежде чем объявить ее, требуется использовать примирительные процедуры, предусмотренные Федеральным законом о порядке разрешения коллективных трудовых споров от 23 ноября 1995 г. На предприятиях существуют также комиссии по трудовым спорам, рассматривающие индивидуальные трудовые споры.