История создания периодической таблицы Менделеева

Главная » История создания

История создания

Автор orfeus На чтение 3 мин Опубликовано Обновлено

Годом основания таблицы Менделеева считается 1969 г. Данное событие стало поворотным в химии, стало настоящим открытием. Ученый систематизировал все существующие химические элементы в одной таблице. Изучение таблицы входит в программу средней школы.

Предыстория

Попытки систематизировать информацию о химических элементах проводились задолго до Менделеева. В 1668 г. ученый и богослов Р. Бойлем пишет книгу, посвященную развенчанию мифов об алхимии. Он высказывал предположение о необходимости поиска простых, не раскладываемых на отдельные части элементов. Химик прилагал также перечень из 15 элементов, допускал существование большего количества веществ. Данное предположение послужило основанием для поиска новых веществ и их структурирования.

Данное предположение послужило основанием для поиска новых веществ и их структурирования.

Примерно через 100 лет химик А. Лавуазье разработал новый список, состоящий из 35 химических элементов. Ученые Деберейнер, Ньюлендс, Мейер предлагали несовершенные варианты классификации химических веществ. Их системы оказывали недостоверными из-за отсутствия знаний об элементах и их атомных массах.

Основной вклад в систематизацию внес Д. Менделеев, его периодическая система используется и сегодня.

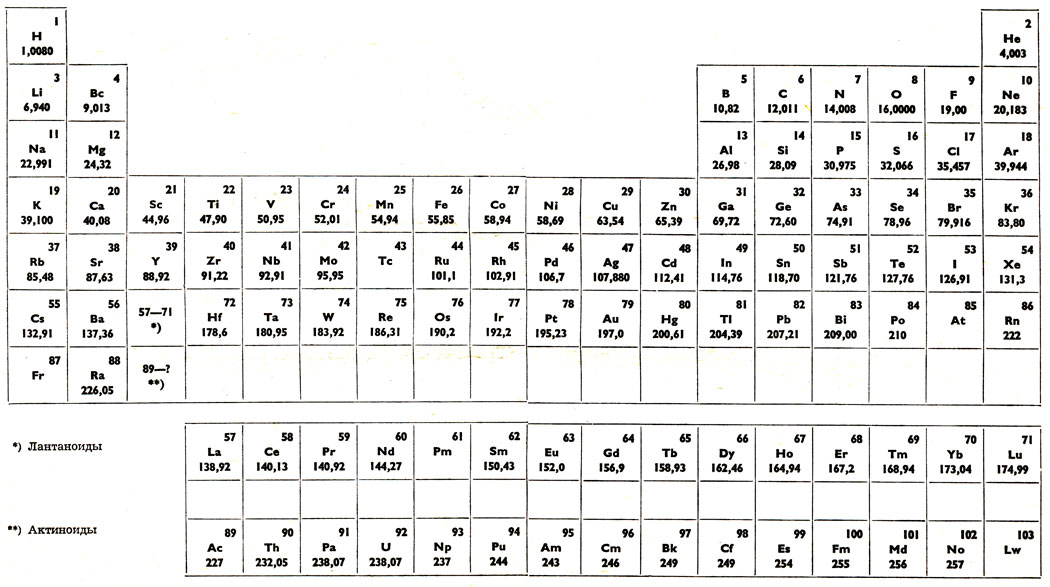

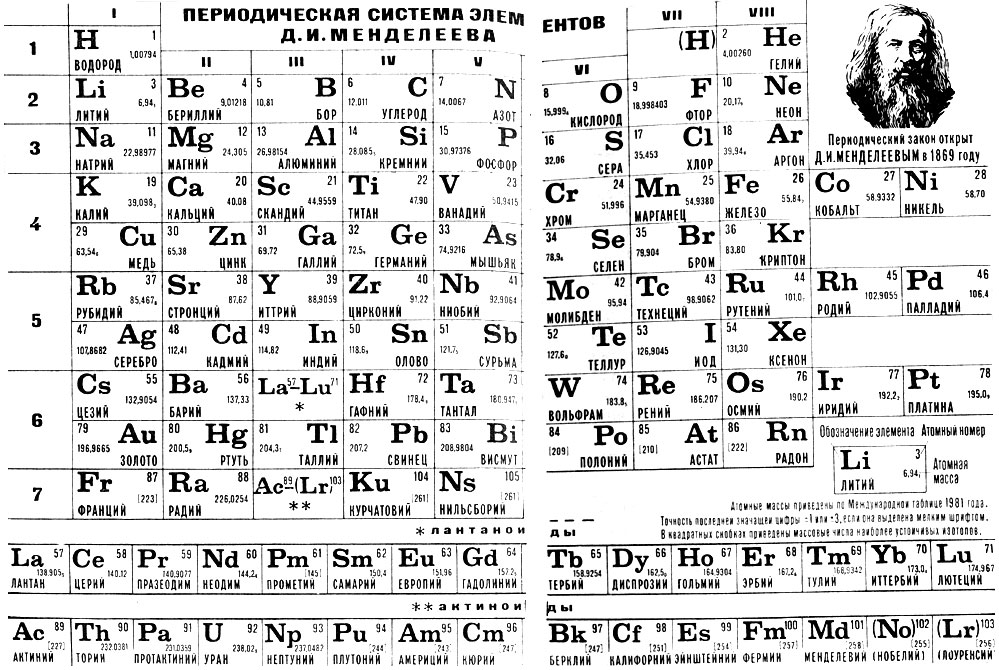

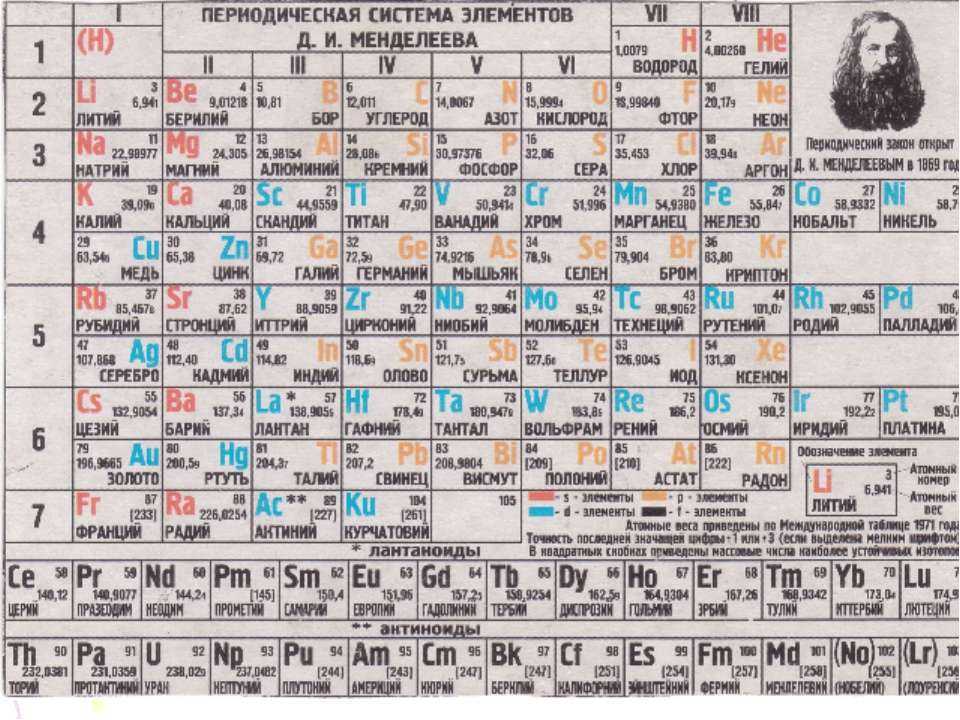

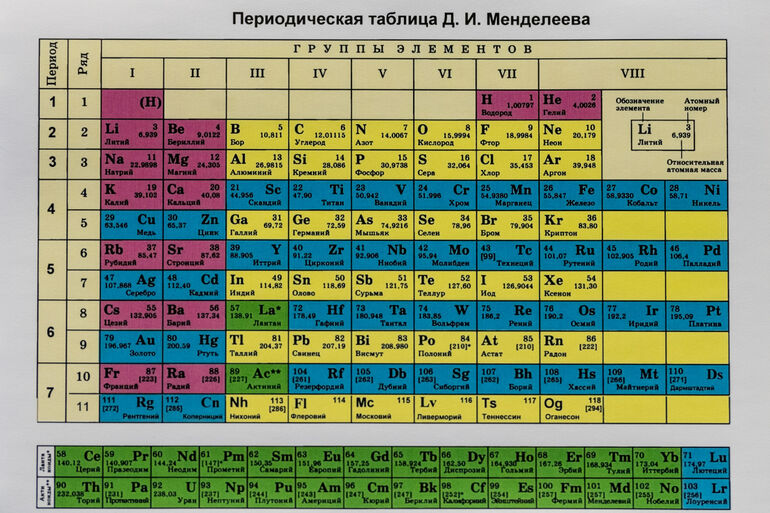

История таблицы Менделеева

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев разработал структуру элементов, расположение которых в таблице определялось их свойствами, зависящих от молекулярной массы. В таблице присутствовали незаполненные поля, позднее туда были вписаны предсказанные Менделеевым химические элементы. Ученый предсказал их свойства, позднее его прогнозы подтвердились. Всего в таблице присутствует 118 химических элементов. Элементы 1-90 присутствуют в природе, 28 синтезируются в лабораторных условиях.

Таблицы Менделеева позволила добиться следующих результатов:

- систематизация информации об уже открытых элементах;

- возможность прогнозирования открытия новых элементов;

- развитие новых разделов физики.

В первоначальном виде таблица отражала природный порядок. Какие-либо объяснения отсутствовали. Настоящий смысл порядка расположения химических элементов прояснился после открытия квантовой физики.

Легенды и правда

Менделеев работал над созданием таблицы около 20 лет. Основная идея сложилась у ученого давно, долгие годы ушли на отражение результатов в виде таблицы. Ситуация осложнялась тем, что некоторые элементы к тому времени еще не были известны. Легенда о том, что таблица приснилась ученому во сне, была опровергнута самим ученым. Соратник Менделеева А. А. Иностранцев упоминает о том, что после сна ученый быстро набросал на листе бумаги готовую таблицу. Этому предшествовали три бессонных суток, на протяжении которых Дмитрий Иванович перебирал карточки с элементами, располагал их в определенной последовательности. Каждый элемент был выписан на отдельный листок. Ученый комбинировал карточки в зависимости от их характеристик.

Соратник Менделеева А. А. Иностранцев упоминает о том, что после сна ученый быстро набросал на листе бумаги готовую таблицу. Этому предшествовали три бессонных суток, на протяжении которых Дмитрий Иванович перебирал карточки с элементами, располагал их в определенной последовательности. Каждый элемент был выписан на отдельный листок. Ученый комбинировал карточки в зависимости от их характеристик.

Дмитрий Иванович был любителем пасьянсов. Ученый предположил, что все химические элементы обладают схожими свойствами, что позволяет объединять их в категории по аналогии с делением карт на масти. Его догадки были подтверждены. В правой части таблицы располагаются элементы, легко образующие соединения с другими веществами. В левом столбце находятся вещества, которые плохо вступают в химические реакции. Создание таблицы по принципу деления на классы упрощает изучение химии.

История открытия таблицы Менделеева

К середине XIX века ученым были известны 63 (из которых один – дидим Di – оказался в дальнейшем смесью двух открытых празеодима и неодима) химических элемента, и попытки найти закономерности в их свойствах предпринимались неоднократно. Так, в 1829 году Дёберейнер опубликовал найденный им “закон триад”: атомный вес многих элементов близок к среднему арифметическому двух других элементов, близких к исходному по химическим свойствам (стронций, кальций и барий; хлор, бром и йод и др.). Первую попытку расположить элементы в порядке возрастания атомных весов предпринял Александр Эмиль Шанкуртуа (1862), который разместил химические элементы вдоль винтовой линии и отметил частое циклическое повторение химических свойств по вертикали. Однако эти модели не привлекли внимания научной общественности.

Так, в 1829 году Дёберейнер опубликовал найденный им “закон триад”: атомный вес многих элементов близок к среднему арифметическому двух других элементов, близких к исходному по химическим свойствам (стронций, кальций и барий; хлор, бром и йод и др.). Первую попытку расположить элементы в порядке возрастания атомных весов предпринял Александр Эмиль Шанкуртуа (1862), который разместил химические элементы вдоль винтовой линии и отметил частое циклическое повторение химических свойств по вертикали. Однако эти модели не привлекли внимания научной общественности.

В 1866 году свой вариант периодической системы предложил химик и музыкант Джон Александр Ньюлендс, модель которого (“закон октав”) внешне немного напоминала менделеевскую, но была скомпрометирована попытками автора найти в таблице музыкальную гармонию. В этом же десятилетии появились ещё несколько попыток систематизации элементов; ближе всего к окончательному варианту подошёл Юлиус Лотар Мейер (1864).

Свои соображения о периодической системе элементов Д.

Однажды к Менделееву пришел сотрудник газеты “Петербургский листок”, чтобы взять у него интервью по вопросам химии. Репортер спросил: “Как вам пришла в голову, Дмитрий Иванович, ваша периодическая система?” Менделеев: “О-о! Господи!” Затем последовали стоны, потрясание головой, вздохи и смех. И, наконец, решительное: “Да ведь не так, как у вас, батенька! Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку – готово! Не так-с!”

Написав на карточках основные свойства каждого элемента, Менделеев начинает многократно переставлять эти карточки, составлять из них ряды сходных по свойствам элементов, сопоставлять ряды один с другим. Итогом работы стал отправленный в 1869 году в научные учреждения России и других стран первый вариант системы (“Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве”), в котором элементы были расставлены по девятнадцати горизонтальным рядам (рядам сходных элементов, ставших прообразами групп современной системы) и по шести вертикальным столбцам (прообразам будущих периодов).

В 1870 году Менделеев в “Основах химии” публикует второй вариант системы (“Естественную систему элементов”), имеющий более привычный нам вид: горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в восемь вертикально расположенных групп; шесть вертикальных столбцов первого варианта превратились в периоды, начинавшиеся щелочным металлом и заканчивающиеся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда; элементы разных вошедших в группу рядов образовали подгруппы.

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определённого количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото похоже на серебро и медь. Отличием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две – атомная масса и химическое сходство.

Д.И. Менделеев писал: “Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака или свойства: массу, занимающую пространство и проявляющуюся в протяжении, а яснее или реальнее всего в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях, а яснее всего формулированную в представлении о химических элементах…”. Отсюда, продолжал Д.И. Менделеев, “… невольно зарождается мысль о том, что между массою и химическими элементами необходимо должна быть связь, а так как масса вещества, хотя и не абсолютная, а лишь относительная, выражается окончательно в виде атомов, то надо искать… соответствия между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами”. Так, в бесконечном многообразии свойств, присущих различным веществам, Менделеев усмотрел то общее свойство, которое, оказавшись присущим всех химическим элементам, привело его к открытию величайшего закона природы. Таким образом, присущим всем веществам свойством, оказался вес составляющих их атомов – атомный вес.

Для того чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов (напр., бериллия, индия, урана, тория, церия, титана, иттрия), несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу согласно его максимальной валентности), оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы. В 1871 году на основе этих работ Менделеев сформулировал Периодический закон.

Научная достоверность Периодического закона получила подтверждение очень скоро: в 1875 – 1886 годах были открыты галлий (экаалюминий), скандий (экабор) и германий (экасилиций), для которых Менделеев, пользуясь периодической системой, предсказал не только возможность их существования, но и ряд физических и химических свойств.

В начале XX века с открытием строения атома было установлено, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра, равным атомному номеру и числу электронов, распределение которых по электронным оболочкам атома элемента определяет его химические свойства.

Дальнейшее развитие периодической системы связано с заполнением пустых клеток таблицы, в которые помещались новые элементы: благородные газы, природные и искусственно полученные радиоактивные элементы. В 2010 году, с синтезом 117 элемента, седьмой период периодической системы был завершён, однако проблема нижней границы таблицы Менделеева остаётся одной из важнейших в современной теоретической химии.

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева, короткий вариант флэш-версия:

[swf src=”https://himgdz.ru/wp-content/uploads/2018/10/mendeleev_rus.swf” width=800 height=450]

Открыть в новом окне Flash-версию таблицы Менделеева

Отличная интерактивная таблица Менделеева>>>

Происхождение открытия Менделеевым периодической системы | От Менделеева до Оганесона: мультидисциплинарный взгляд на периодическую таблицу

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic от Менделеева до Оганесона: мультидисциплинарный взгляд на периодическую таблицу Физическая химияКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic от Менделеева до Оганесона: мультидисциплинарный взгляд на периодическую таблицу Физическая химияКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

CITE

Kaji, Masanori,

‘Происхождение Менделевского обнаружения периодической системы’

,

в Eric Scerri и Guillermo Restrepo (Eds)

,

Mendeleev On ogIdsISSISS: A Multysiscleys: A Multysiscleys: The Multysiscleys: The Multiestisist: A Multysiscleeves: A Multysiscleev: A Multysiscleev: A Multysiscleev: A Multysiscleev: A Multysiscleev. Таблица Менделеева

Таблица Менделеева

(

Нью-Йорк,

2018;

онлайн изд,

Oxford Academic

, 12 ноября 2020 г.

), https://doi.org/10.1093/oso/9780190668532.003.0015,

, по состоянию на 24 октября 2022 г.

3

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic от Менделеева до Оганесона: мультидисциплинарный взгляд на периодическую таблицу Физическая химияКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic от Менделеева до Оганесона: мультидисциплинарный взгляд на периодическую таблицу Физическая химияКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Реферат

Д. И. Менделеев (1834–1907) был русским химиком XIX века, чье открытие периодического закона стало вехой 19 века.химия века и продолжает занимать центральное место в химии. Несмотря на огромное количество исследований происхождения открытия Менделеевым периодического закона, было сделано относительно мало исследований ни концептуального, ни социального происхождения закона. Данная глава призвана восполнить этот пробел. Б. М. Кедров (1903–1985) был пионером в изучении происхождения открытия Менделеева. Кедров обнаружил архивные материалы Менделеева, относящиеся к его первой таблице Менделеева (от 17 февраля 1869 г.).) в Музее Менделеева в Санкт-Петербургском государственном музее в конце 1940-х гг. Затем он начал полномасштабное исследование открытия периодического закона Менделеевым, кульминацией которого стала публикация «Дня великого открытия» (Кедров, 1958) и других книг, которые в целом являются надежными источниками (Менделеев и Кедров, 1958, 1960). В своей дотошной реконструкции составления Менделеевым первой таблицы Менделеева Кедров подчеркивал «однодневное открытие» (17 февраля 1869 г.

И. Менделеев (1834–1907) был русским химиком XIX века, чье открытие периодического закона стало вехой 19 века.химия века и продолжает занимать центральное место в химии. Несмотря на огромное количество исследований происхождения открытия Менделеевым периодического закона, было сделано относительно мало исследований ни концептуального, ни социального происхождения закона. Данная глава призвана восполнить этот пробел. Б. М. Кедров (1903–1985) был пионером в изучении происхождения открытия Менделеева. Кедров обнаружил архивные материалы Менделеева, относящиеся к его первой таблице Менделеева (от 17 февраля 1869 г.).) в Музее Менделеева в Санкт-Петербургском государственном музее в конце 1940-х гг. Затем он начал полномасштабное исследование открытия периодического закона Менделеевым, кульминацией которого стала публикация «Дня великого открытия» (Кедров, 1958) и других книг, которые в целом являются надежными источниками (Менделеев и Кедров, 1958, 1960). В своей дотошной реконструкции составления Менделеевым первой таблицы Менделеева Кедров подчеркивал «однодневное открытие» (17 февраля 1869 г. ) и уделял очень мало внимания как более ранним работам Менделеева, так и социальному контексту открытия. Примерно в то же время Р. Б. Добротин проанализировал самые ранние работы Менделеева, особенно работы 1850-х годов, и утверждал, что существенные элементы будущей периодической системы уже существовали (Добротин 19).53; Щукарев, Добротин, 1954). Однако версия открытия Кедрова оказала доминирующее влияние на советскую историю науки. В 1970-е годы А. А. Макареня осторожно высказал некоторые сомнения по поводу описания Кедровым научных работ Менделеева (Макареня, 1972). После смерти Кедрова Д. Н. Трифонов предложил в 1990 г. «Версию-2» открытия и подверг критике «однодневную версию» Кедрова (Трифонов 1990). Начиная с критической переоценки исследований Кедрова, в последнее время предлагались самые разные реконструкции. Эти реконструкции уделяют больше внимания более ранним работам Менделеева и включают более широкий исторический контекст.

) и уделял очень мало внимания как более ранним работам Менделеева, так и социальному контексту открытия. Примерно в то же время Р. Б. Добротин проанализировал самые ранние работы Менделеева, особенно работы 1850-х годов, и утверждал, что существенные элементы будущей периодической системы уже существовали (Добротин 19).53; Щукарев, Добротин, 1954). Однако версия открытия Кедрова оказала доминирующее влияние на советскую историю науки. В 1970-е годы А. А. Макареня осторожно высказал некоторые сомнения по поводу описания Кедровым научных работ Менделеева (Макареня, 1972). После смерти Кедрова Д. Н. Трифонов предложил в 1990 г. «Версию-2» открытия и подверг критике «однодневную версию» Кедрова (Трифонов 1990). Начиная с критической переоценки исследований Кедрова, в последнее время предлагались самые разные реконструкции. Эти реконструкции уделяют больше внимания более ранним работам Менделеева и включают более широкий исторический контекст.

Ключевые слова: Щелочноземельные металлы, Галогены, Международный химический конгресс, Конгресс в Карлсруэ, Русское химическое общество

Предмет

Физическая химия

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

| Многие люди усердно работали над созданием Периодической таблицы элементов, хотя только один человек получил большую часть заслуг. Ученые продолжают добавлять и изменять дизайн сегодня. Первым, кто составил периодическую таблицу, был немецкий химик Дж.В. Доберейнер. В 1829 г., он сгруппировал элементы в триады сходных свойств. Он также пытался сгруппировать элементы в октавы на основе схожих свойств, но обе его таблицы потерпели неудачу, потому что не все элементы можно было сгруппировать в триады или октавы. Следующая таблица Менделеева была разработана в 1862 году французским геологом Александром Бегуйе де Шанкуртуа. Он попытался сделать трехмерную диаграмму с элементами вне цилиндра, с каждым поворотом на 360 градусов, включая элемент с увеличенным атомным весом 16 или выше. В 1865 году англичанин по имени Джон Ньюлендс попытался сделать стол. Он группировал свои элементы по восемь, но иногда помещал два элемента с одинаковыми свойствами в одну коробку. Поскольку его работа была непоследовательной, она не была опубликована Королевским химическим обществом. Только в 1998 году он получил признание за то, что он сделал. Дизайн таблицы Менделеева, которую мы используем сегодня, был разработан Дмитрием Менделеевым. В феврале 1869 года он создал то, что он назвал Периодической системой или Периодической таблицей элементов, как мы ее знаем. Он написал каждый элемент на карточках и расположил их в порядке возрастания атомного веса. Он оставил места для элементов, которые, по его мнению, существовали, но еще не были обнаружены, например, 21 (скандий), 31 (галлий) и 32 (германий). Эти элементы были обнаружены после того, как была разработана таблица Менделеева. Его предсказания для элементов были очень близки к тому, что обнаружили ученые, когда идентифицировали их много лет спустя. Другой немецкий химик, Юлиус Лотар Мейер, также работал над периодической таблицей. Он мог встречаться с Менделеевым, но они не знали о работах друг друга. Мейер создал несколько версий своей периодической таблицы в период с 1864 по 1870 годы. Первый был сделан в 1864 году, где он сгруппировал только 28 элементов по валентности (скольким другим атомам они могут соединяться). В его второй таблице валентность была сгруппирована вертикальными линиями и включала переходные металлы. Его последняя таблица была очень похожа на таблицу Менделеева, но не была опубликована до 1870 года, через год после таблицы Менделеева. Однако Мейер признал, что Менделеев был первым. Между 1911 и 1913 годами английский химик Генри Мозли сделал рентген всех элементов. Он расположил элементы по их частоте и присвоил им атомный номер. Способствовавший началу периодической таблицы, которую мы используем сегодня, закономерность, обнаруженная ранее Менделеевым, была создана без перестановки элементов. |

Он назвал это Теллурическим винтом, но мало кто знал о его существовании.

Он назвал это Теллурическим винтом, но мало кто знал о его существовании.