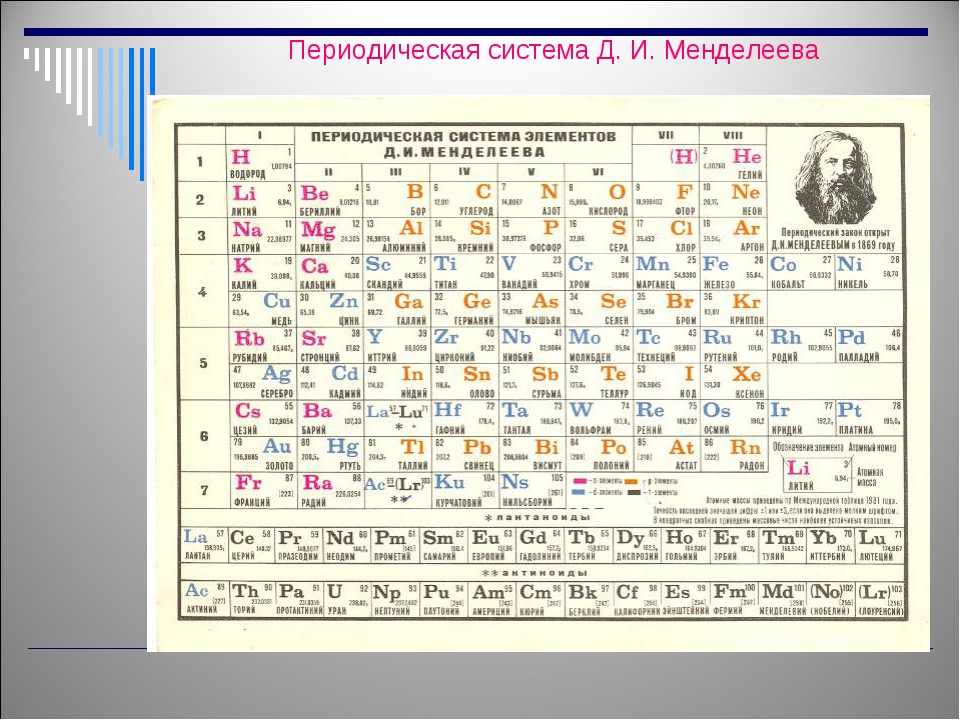

СТАРЕЙШАЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА НАХОДИТСЯ В РОССИИ, А НЕ В ШОТЛАНДИИ

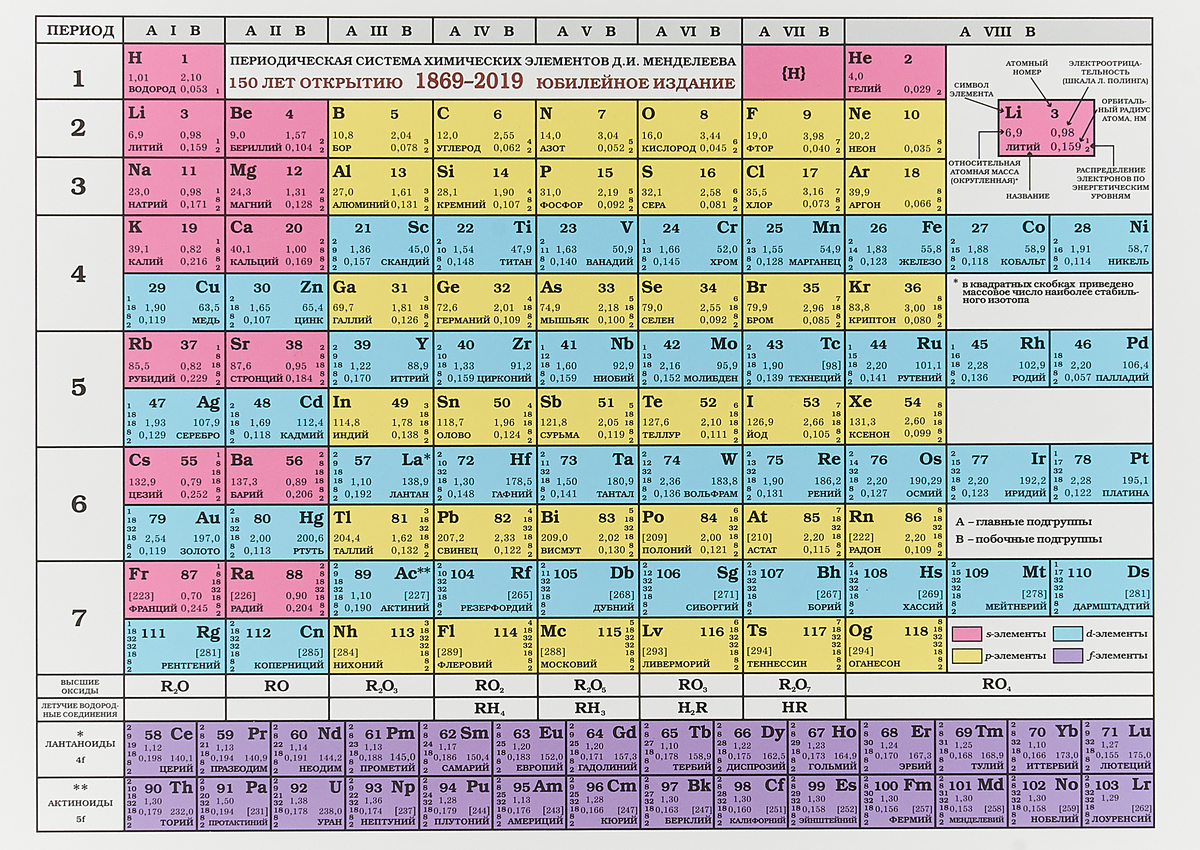

Самая старая таблица Менделеева находится в России, а не в Шотландии, как считалось ранее. Обнаруженная таблица была выпущена в 1876 году по личному указанию Дмитрия Ивановича Менделеева. Старейшая таблица находится в одном из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове. Этот корпус был построен по инициативе Дмитрия Ивановича, а таблица расположена на стене его крупнейшей аудитории. Обнаруженная в Шотландии настенная таблица, считавшаяся старейшей, была напечатана в 1885 году. В этом году также исполняется 150 лет с открытия периодического закона Дмитрием Менделеевым, в связи с чем решением Генеральной ассамблеи ООН 2019 год провозглашён Международным годом Периодической таблицы химических элементов.

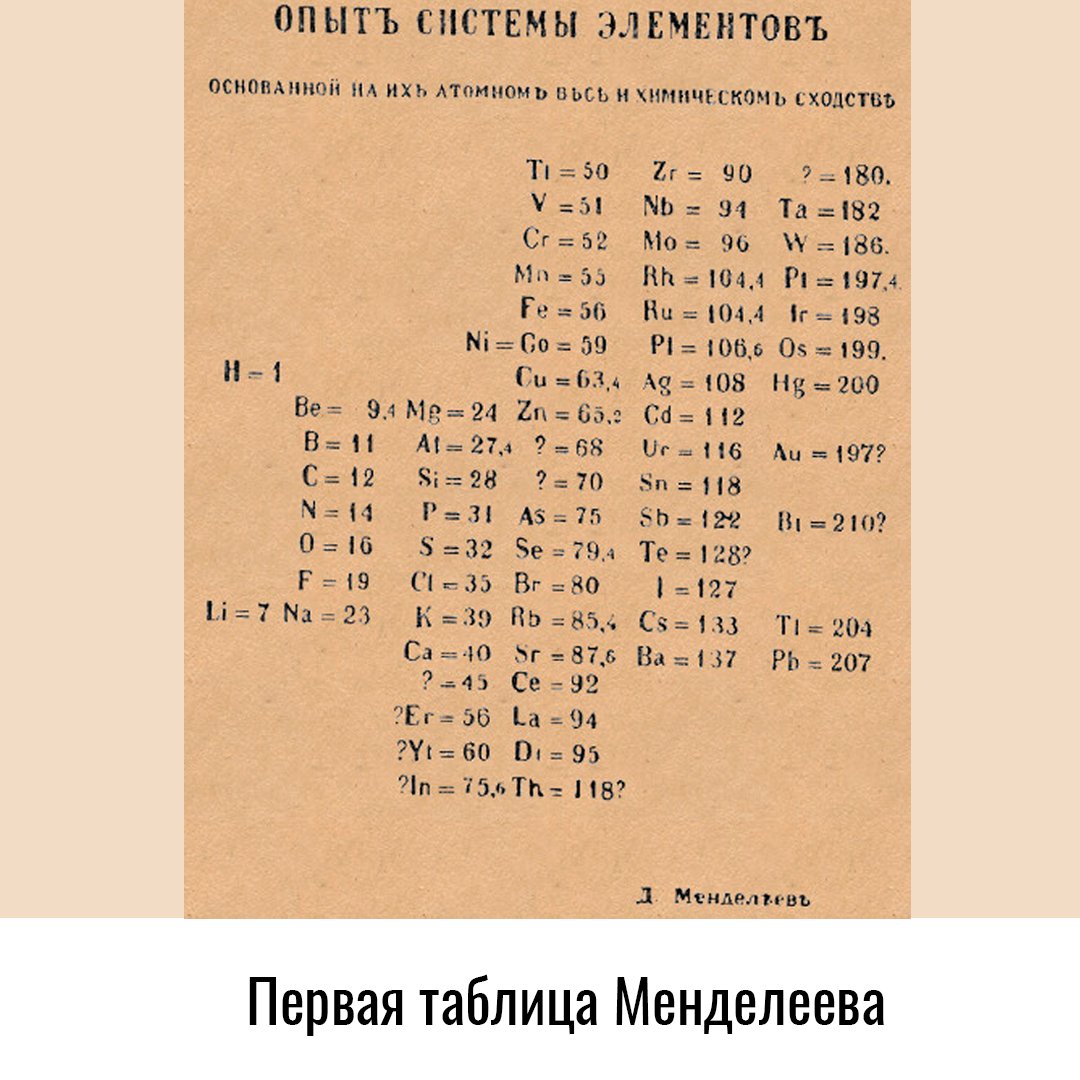

Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон в 1869 году. Однако первое графическое изображение закона в виде таблицы появилось лишь спустя 7 лет, то есть в 1876 году.

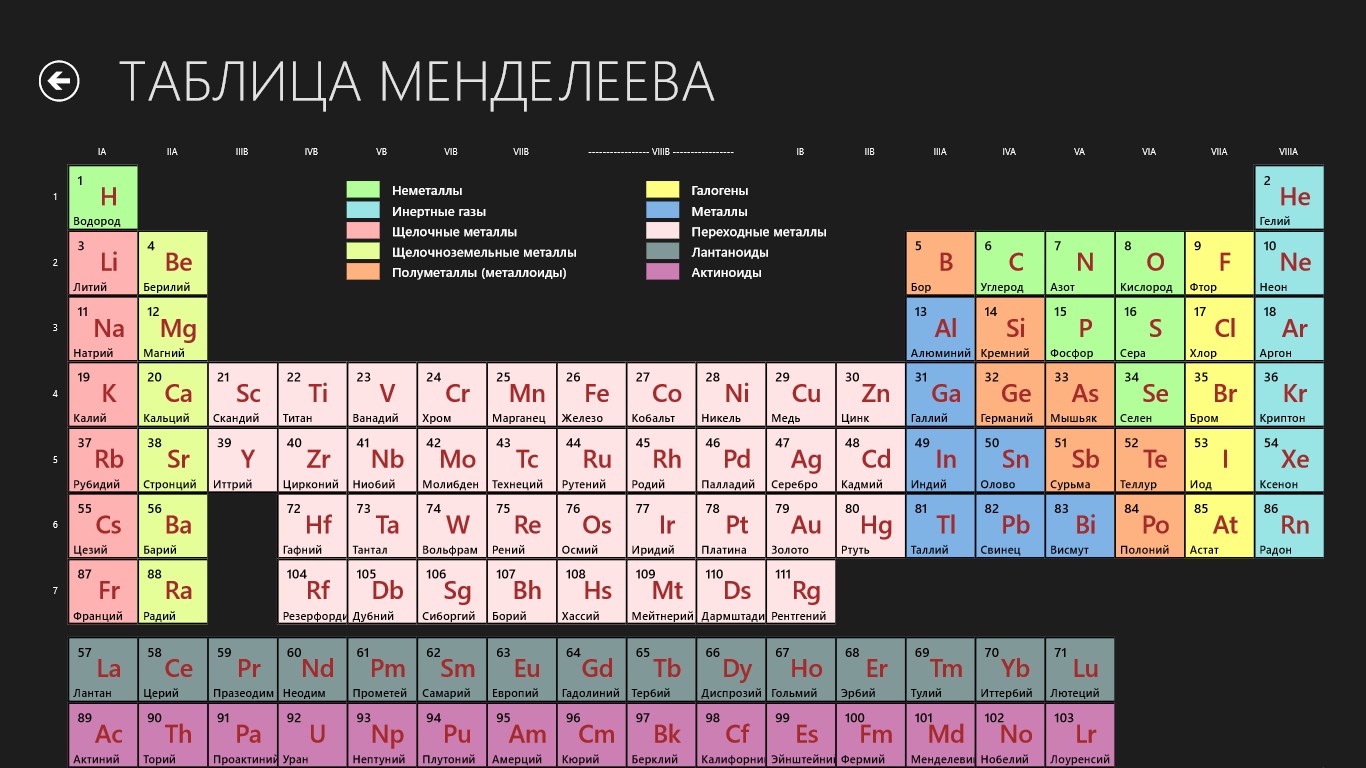

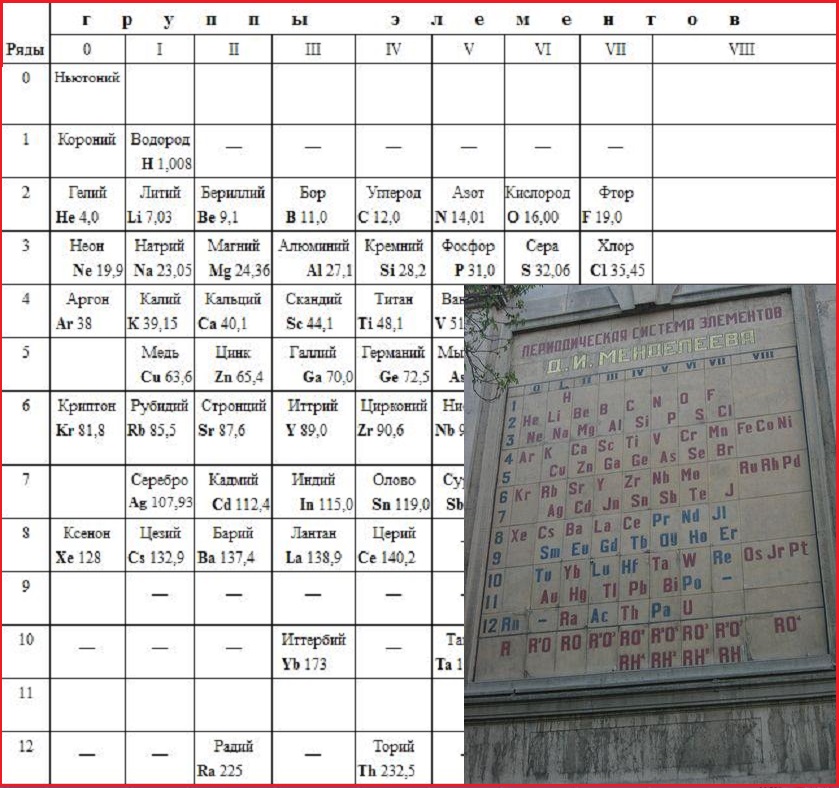

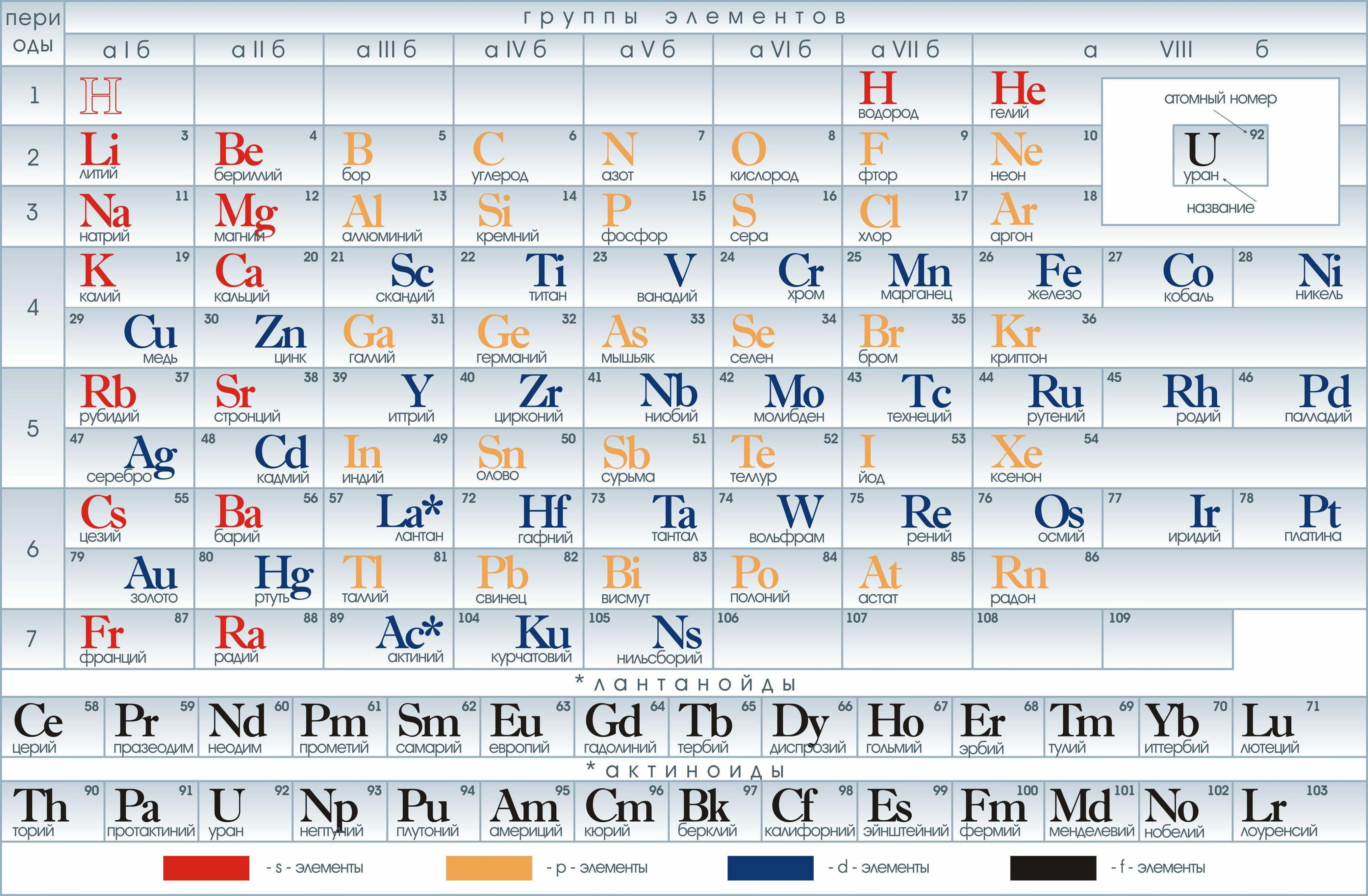

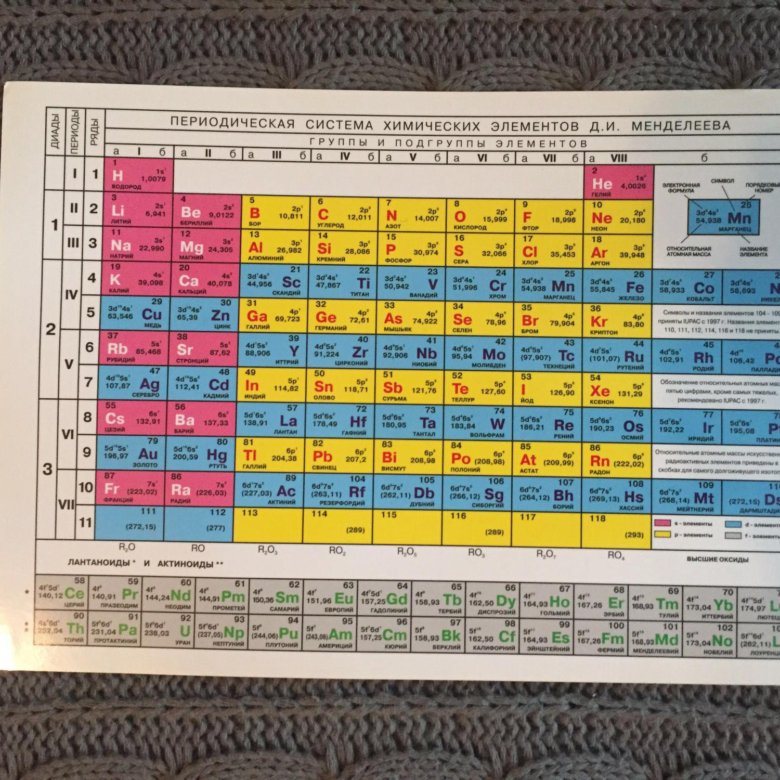

На старейшей таблице отображены менее 70 химических элементов, однако существование некоторых тогда неизвестных исходят из периодического закона. Так, элемент между кальцием и титаном пропущен, однако указана его атомная масса — 44. Таким образом, Дмитрий Иванович Менделеев не только упорядочил известные на тот момент химические элементы, но и предсказал существование других и их химические свойства. На сегодняшний момент уже известно 118 химических элементов.

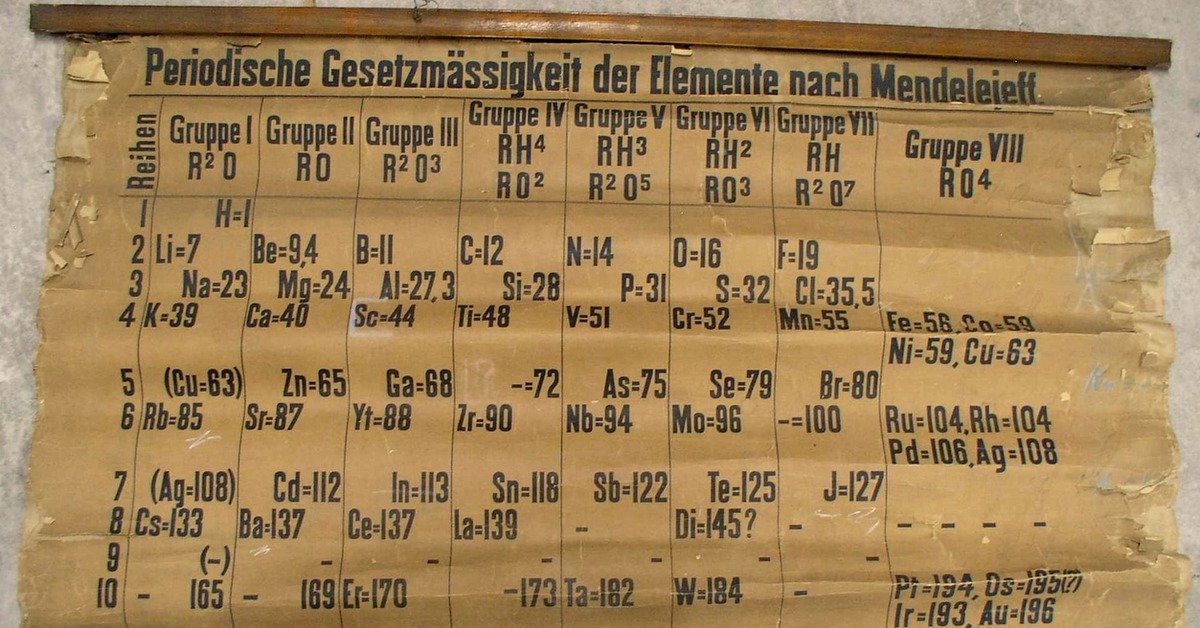

В январе 2019 года пресс-служба Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) объявила, что в их архивах хранится древнейший экземпляр настенной таблицы Менделеева. Этот вариант периодической таблицы снабжён подписями на немецком языке. Предположительно, эта таблица была произведена в 1885 году в Вене. Ещё один из старейших вариантов периодической таблицы был выпущен в трёхтомнике Дмитрия Менделеева «Основы химии» 1871 года издания.

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским ученым Д. И. Менделеевым. Проведение Международного года Периодической таблицы химических элементов имеет особое значение для России, так как будет способствовать международному признанию заслуг великого русского ученого Д. И. Менделеева, а также укреплению престижа и популяризации отечественной науки.

Старейшая настенная таблица Менделеева • Аркадий Курамшин • Научная картинка дня на «Элементах» • Химия

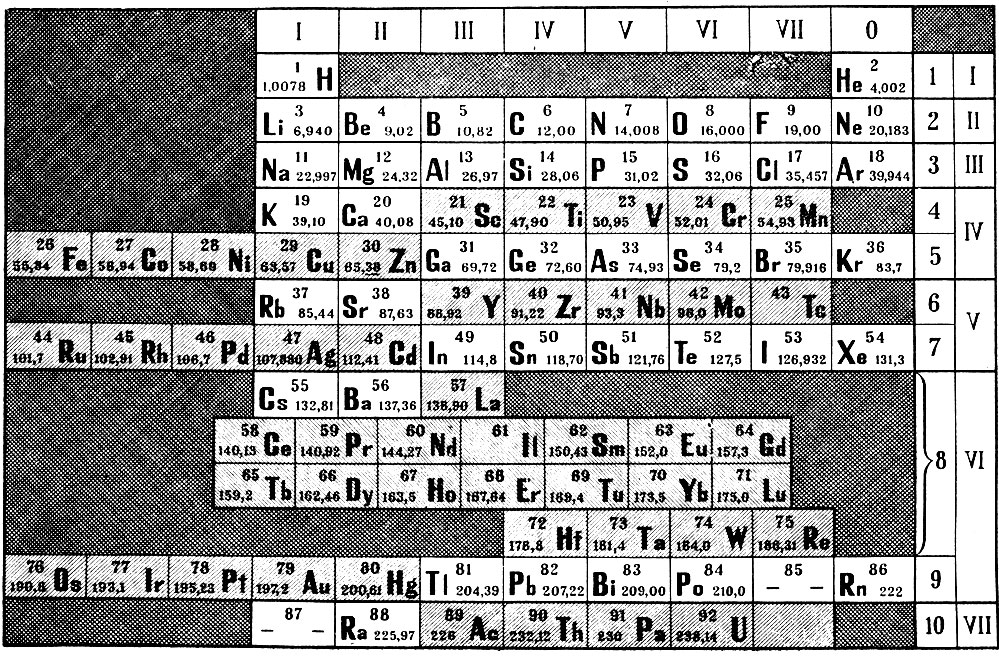

Переда вами, вероятно, самая старая из сохранившихся настенных таблиц Менделеева, изданных типографским способом. Она была отпечатана в конце XIX века в Вене и вместе с другими таблицами из этого тиража использовалась в качестве демонстрационного материала для занятий со студентами. Таблица была обнаружена в 2014 году в Сент-Эндрюсском университете и отреставрирована, однако массовый интерес к находке возник только спустя пять лет, когда 2019 год был объявлен годом Периодической таблицы химических элементов.

История находки старейшей аудиторной Периодической системы напоминает сценарий фильма, про который хочется сказать: «Нет, так не бывает, сюжет притянут за уши». В 2014 году сотрудникам химического факультета Сент-Эндрюсского университета (это самый старый шотландский университет и третий в Великобритании) было поручено навести порядок на складе, расположенном под одной из крупных лекционных аудиторий. Распоряжение об уборке появилось после визита пожарной инспекции: по мнению проверяющих, ситуация на складе никоим образом не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Дело в том, что с момента постройки нового корпуса университета в 1968 году на складе в случайном порядке копились реактивы, оборудование и принадлежности для лабораторных и демонстрационных экспериментов. Чтобы навести порядок среди всего этого богатства и решиться наконец выкинуть то, что уже точно не будет использоваться, ушло несколько месяцев.

Ближе к окончанию этой эпической уборки участников ждал приятный сюрприз: в глубине склада была найдена стопка наглядных учебных материалов — таблицы и картинки, которые, вероятно, перекочевали на склад из здания, где до 1968 года располагался химический факультет.

Возраст таблицы и плохие условия хранения сделали свое печальное дело: бумага, на которой были отпечатаны символы химических элементов, стала хрупкой и могла рассыпаться от малейшего прикосновения. Этому способствовала тяжелая основа таблицы из льняной ткани, а также то, что таблица была свернута в рулон. Сент-Эндрюсский университет получил на реставрацию таблицы грант от Британского фонда реставрации рукописей. Ее восстановлением занялся известный в Британии реставратор предметов живописи Ричард Хокс.

Сначала реставраторы удалили с поверхности таблицы грязь и пыль, а также те участки бумаги, которые не подлежали восстановлению. Затем бумажный плакат отделили от льняной основы, промыли в деионизированной воде при нейтральных значениях pH. После промывки водой таблицу обработали раствором гидроксида кальция Ca(OH) На завершающем этапе реставрации утраченные участки бумаги были восстановлены с помощью японской бумаги васи (см. Бруссонетия бумажная и Paper mulberry) и крахмальной пасты.

На завершающем этапе реставрации утраченные участки бумаги были восстановлены с помощью японской бумаги васи (см. Бруссонетия бумажная и Paper mulberry) и крахмальной пасты.

После реставрации таблица заняла почетное место среди раритетных экспонатов библиотеки университета, а ее копию выставили на всеобщее обозрение на химическом факультете Сент-Эндрюсского университета.

Таблица подписана по-немецки: если переводить дословно — «Периодическая зависимость элементов Менделеева». Она похожа на вторую версию Периодической системы, предложенную Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1871 году в книге «Основы химии», но не полностью ей идентична. В свою таблицу 1871 года Менделеев внес несколько еще не открытых химических элементов, предсказав их атомные массы и свойства, и в версии самого Дмитрия Ивановича на месте предсказанных элементов стояли только их атомные веса. В Сент-Эндрюсской таблице же два элемента — скандий (Sc) и галлий (Ga) уже отпечатаны как обнаруженные.

Наиболее известна тройка предсказанных и открытых при жизни Менделеева элементов — экабор (скандий, открыт в 1879 году), экаалюминий (галлий, открыт в 1875 году) и экакремний (германий, открыт в 1886 году). Именно после того, как эти элементы были открыты и их свойства практически совпали с менделеевскими предсказаниями, о Периодической системе перестали говорить как просто о способе систематизации химических элементов. Периодический закон был признан фундаментальным естественнонаучным законом. Исполнение предсказаний Менделеева привело к тому, что Дмитрий Иванович перестал быть просто одним из трех систематизаторов химических элементов и создателей таблицы наряду с Юлиусом Лотаром Мейером и Джоном Александром Ньюлендсом. Открытие галлия, скандия и германия превратило Менделеева в создателя основного закона химии и самого известного русского химика во мире.

Таблица Менделеева, в которой были расставлены химические элементы, имела определенные черты, свойственные и для таблицы Ньюлендса, и для таблицы Мейера. Во всех трех таблицах элементы были расположены в порядке увеличения атомной массы, во всех трех таблицах оставались пустые ячейки, зарезервированные под элементы, которые еще не были открыты. Но, в отличие от коллег, Дмитрий Иванович не просто оставил в своей версии таблицы пустые ячейки — он предсказал атомные массы и свойства еще не открытых элементов. И если первое сообщение о периодическом законе было сделано Менделеевым в марте 1869 года, днем его рождения как фундаментального химического закона скорее стоит считать 1875 год, который показал, что определенные экспериментальным путем свойства открытого галлия близки предсказанным с помощью периодического закона свойствам экаалюминия.

Во всех трех таблицах элементы были расположены в порядке увеличения атомной массы, во всех трех таблицах оставались пустые ячейки, зарезервированные под элементы, которые еще не были открыты. Но, в отличие от коллег, Дмитрий Иванович не просто оставил в своей версии таблицы пустые ячейки — он предсказал атомные массы и свойства еще не открытых элементов. И если первое сообщение о периодическом законе было сделано Менделеевым в марте 1869 года, днем его рождения как фундаментального химического закона скорее стоит считать 1875 год, который показал, что определенные экспериментальным путем свойства открытого галлия близки предсказанным с помощью периодического закона свойствам экаалюминия.

В 1882 году Лондонское королевское общество присудило Менделееву и главному его конкуренту в приоритете открытия периодической системы Лотару Мейеру свои высшие награды — золотые медали Дэви — «

В таблице, обнаруженной в Сент-Эндрюсском университете, скандий и галлий уже приведены как открытые, но германий (клетка без символа элемента, но с атомным весом 72, еще пуста). Это позволяет говорить о том, что таблица отпечатана в период с 1879 по 1886 год (между открытием скандия и германия). Заметим, что еще до открытия германия надпись на немецком языке уже однозначно приписывает авторство систематизации Менделееву. Типографские отметки в левой нижней части таблицы — «

Маленькое расследование позволило сотрудникам Сент-Эндрюсского университета с большой вероятностью предположить, что найденная таблица появилась в их университете в XIX веке благодаря профессору Томасу Перди (Thomas Purdie), работавшему там с 1884-го по 1908 годы. В архивах университета были найдены детали закупки профессором Перди таблицы у поставщика научных материалов в Бонне. Покупка таблицы вместе с почтовой доставкой обошлась университету не очень дорого — в три марки (эта сумма сегодня эквивалентна примерно 1500 рублям). Собственно говоря, ситуация вполне обычная: профессор, начинающий исследовательскую и преподавательскую работу на новом месте, старается обустроить его, приобретая самое новое для своего времени исследовательское оборудование и самые свежие учебно-методические материалы.

В архивах университета были найдены детали закупки профессором Перди таблицы у поставщика научных материалов в Бонне. Покупка таблицы вместе с почтовой доставкой обошлась университету не очень дорого — в три марки (эта сумма сегодня эквивалентна примерно 1500 рублям). Собственно говоря, ситуация вполне обычная: профессор, начинающий исследовательскую и преподавательскую работу на новом месте, старается обустроить его, приобретая самое новое для своего времени исследовательское оборудование и самые свежие учебно-методические материалы.

С помощью раритетной таблицы Менделеева можно совершить путешествие во времени. Хотя основные ее очертания напоминают классическую короткопериодную версию Периодической системы, она заметно отличается от нее. Во-первых, некоторые атомные массы, приводимые в таблице, отличаются от привычных для нас значений (например, атомная масса 240 для урана, 125 — для теллура). Уточненные значения атомных масс, которые куда ближе к массам, опубликованным в современных таблицах (238,03 для урана и 127,6 для теллура), были получены немного позже — американским химиком Теодором Уильямом Ричардсом, которому присудили в 1914 году Нобелевскую премию по химии именно за «..jpg) ..точное определение атомных масс большого числа химических элементов…».

..точное определение атомных масс большого числа химических элементов…».

Во-вторых, в таблице полностью отсутствуют инертные газы, что, впрочем, и неудивительно. Сообщение об открытии первого инертного газа — аргона — было сделано в 1894 году, через восемь лет после открытия германия. Чуть позже были открыты и другие инертные газы, и из-за их инертности (нульвалентности) Менделеев предложил поместить их в нулевую группу Периодической системы, что и было сделано в последнем прижизненном издании «Основ химии». В привычной для нас восьмой группе инертные газы оказались уже после работ Генри Мозли и Нильса Бора, объяснивших причины периодичности свойств химических элементов повторяемостью электронной конфигурации. Отдельные семейства лантаноидов и актиноидов тоже появились уже в ХХ веке, а в обнаруженной таблице известные на то время лантаноиды и актиноиды (в таблице их два — уран и торий) распределены по группам.

Ну и, наконец, «пасхальное яйцо» для самых внимательных. В шестой группе, восьмом ряду Сент-Эндрюсской таблицы помещен символ Di с атомной массой 145. Это не устаревший символ диспрозия, как кто-то мог подумать, а «элемент» дидим (Didymium) — смесь трудноразделяемых элементов неодима и празеодима, которая с 1839-го по 1885 год считалась индивидуальным химическим элементом. То, что «дидим» представляет собой два элемента, австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах показал только в 1885 году. Кстати, это обстоятельство позволяет сузить временной интервал, в который таблица была отпечатана, до периода 1879–1885 годов.

В шестой группе, восьмом ряду Сент-Эндрюсской таблицы помещен символ Di с атомной массой 145. Это не устаревший символ диспрозия, как кто-то мог подумать, а «элемент» дидим (Didymium) — смесь трудноразделяемых элементов неодима и празеодима, которая с 1839-го по 1885 год считалась индивидуальным химическим элементом. То, что «дидим» представляет собой два элемента, австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах показал только в 1885 году. Кстати, это обстоятельство позволяет сузить временной интервал, в который таблица была отпечатана, до периода 1879–1885 годов.

В заключение хотелось бы пожелать коллегам быть внимательнее и осторожнее, наводя порядок в помещениях, где долго копятся предметы, ставшие ненужными. Как показывает пример химиков Сент-Эндрюсского университета, во время такой уборки можно найти настоящий раритет.

Фото с сайта gsy.bailiwickexpress.com.

Аркадий Курамшин

В Шотландии нашли самую старую в мире таблицу Менделеева

- Николай Воронин

- Корреспондент по вопросам науки и технологий

Автор фото, University of St Andrews

Подпись к фото,Таблицу обнаружили, перебирая старые вещи в химлаборатории

В ходе генеральной уборки в химической лаборатории Университета Сент-Эндрюс в Шотландии был обнаружен настенный печатный экземпляр периодической таблицы Менделеева, который считается самым старым из всех сохранившихся в мире на сегодняшний день.

Учебное пособие для студентов, составленное на немецком языке, было отпечатано в научной типографии, работавшей в Вене между 1875 и 1888 гг.

На тот момент были открыты еще далеко не все химические элементы, и в таблице немало пропусков. Например, бросается в глаза отсутствие уже второго элемента, гелия (он был обнаружен на Земле лишь в 1895 году).

Химические элементы в таблице даже не пронумерованы, хотя на сегодняшний день атомный номер – это одна из основных характеристик, определяющая количество протонов в ядре и его заряд.

Сам русский химик Дмитрий Менделеев впервые представил свою периодическую таблицу в 1869 году.

Пустые клетки

Сент-эндрюсский экземпляр таблицы Менделеева был найден еще в 2014 году, однако с тех пор ученые пытались сохранить изрядно потрепанный временем документ и установить его точный возраст.

По словам профессора Калифорнийского университета Эрика Сцерри, скорее всего, таблица была напечатана между 1879 и 1886 гг.

Более точной датировке помогли пропуски или частично заполненные клетки таблицы. Например, там присутствуют элементы галлий и скандий, открытые в 1875 и 1879 гг. соответственно.

А вот на месте германия – расположенного в пятом ряду между галлием (Ga) и мышьяком (As) – стоит нарисованный от руки вопросительный знак, хотя его атомная масса указана верно.

Существование этого элемента Менделеев предсказал в 1870 году, однако открыт он был лишь полтора десятилетия спустя, в 1886-м.

Колонка инертных газов отсутствует полностью. Все они были открыты значительно позже.

Автор фото, Heritage Images/Getty

Подпись к фото,Дмитрий Менделеев представил свою периодическую таблицу в 1869 году

Автор фото, University of St Andrews/PA

Подпись к фото,Чтобы сохранить потрепанный временем документ, пришлось приложить немало усилий

По словам представителей руководства шотландского университета, если где-то и существует более старый настенный экземпляр таблицы, им об этом ничего не известно.

По словам профессора Дэвида О’Хэйгена, в прошлом возглавлявшего в Сент-Эндрюсе химический факультет, таблица останется в стенах университета и будет доступна для исследователей.

“У нас в университете запланирован целый ряд мероприятий, поскольку ООН признала 2019 год Международным годом периодической таблицы – ведь в этом году мы отмечаем 150-летие ее создания Дмитрием Менделеевым”, – добавляет профессор.

Точная копия самой старой таблицы уже выставлена в здании химического факультета, однако сам оригинальный документ хранится в условиях, близких к музейным, чтобы обеспечить его сохранность.

Примечание: Текст заметки был изменен 21 января. Мы добавили уточнение, что найденный экземпляр таблицы – самое старое настенное учебное пособие для студентов.

Ученый случайно нашел самую старую версию периодической таблицы Менделеева

Порой можно обнаружить по-настоящему удивительные и невероятно ценные вещи, проводя генеральную уборку помещения, где эта самая уборка никогда толком и не проводилась. Не верите? Просто спросите доктора химии Алана Айткена из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), который в еще в 2014 году потратил целый месяц своей жизни на то, чтобы привести в порядок складское помещение факультета химии, которое должным образом не убиралось еще с момента его открытия в 1968 году. Среди всего беспорядка, который накапливался там многие годы, Айткен обнаружил кучу свернутых учебных таблиц. Каково же было удивление ученого, когда среди всего этого хлама перед его взором предстал уникальный реликт научной истории.

Не верите? Просто спросите доктора химии Алана Айткена из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), который в еще в 2014 году потратил целый месяц своей жизни на то, чтобы привести в порядок складское помещение факультета химии, которое должным образом не убиралось еще с момента его открытия в 1968 году. Среди всего беспорядка, который накапливался там многие годы, Айткен обнаружил кучу свернутых учебных таблиц. Каково же было удивление ученого, когда среди всего этого хлама перед его взором предстал уникальный реликт научной истории.

Когда доктор Айткен развернул одну из свернутых таблиц, он обнаружил перед собой одну из самых ранних версий периодической системы химических элементов. В верхней части таблицы располагалась надпись на немецком: «Periodische Gesetzmässigkeit der Elemente nach Mendeleieff», что означает «Периодическая система элементов по Менделееву». Поскольку таблица пролежала в этой подсобке много лет, она стал очень хрупкой. В тот момент, когда Айткен ее первый раз развернул, от бумаги оторвалось несколько кусочков, но основной текст был не затронут. Плохое состояние бумаги дало ученому понять, что перед ним находится настоящий артефакт.

Плохое состояние бумаги дало ученому понять, что перед ним находится настоящий артефакт.

Детальный анализ таблицы и ее истории подтвердил эту догадку. Да, таблица оказалась очень старой. Согласно данным университета, ее создали в 1885 году. Дальнейшее исследование показало, что ее можно официально считать самой старой из известных учебных таблиц периодической системы химических элементов.

Российский ученый Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему периодической таблицы в 1869 году в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского химического общества). В 1871 году таблица была дополнена. Обнаруженная таблица в шотландском университете очень похожа на дополненную версию, но с некоторыми важными отличиями.

«Обнаруженный в Сент-Эндрюсском университете вариант является ранним образцом. Таблица имеет аннотации на немецком языке, а в нижнем левом углу подпись — «Verlag v. Lenoir & Forster, Wien», — указывающую на печатника, работавшего в Венне с 1875 по 1888 годы.

Другая подпись – «Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien» — указывает на литографа, который, как выяснилось, умер в 1890 году. В ходе работы по установлению происхождения таблицы университет обратился за помощью и консультацией ко многим международным экспертам. Проведенное исследование указывает на то, что более ранней редакции этой таблицы, кажется, не существует. Профессор Эрик Шерри, эксперт в области истории периодической таблицы элементов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считает, что этот вариант таблицы был составлен между 1879 и 1886 годами. На такой вывод ему указали сами элементы, которые в ней отражены. Например, галлий и скандий, открытые в 1875 и 1885 годах, в ней присутствуют, а германий, который открыли лишь в 1886 году – отсутствует», — сообщается в пресс-релизе Сент-Эндрюсского университета.

Последующий анализ старых финансовых отчетов университета показал, что Томас Пурди, профессор химии, работавший в университете с 1884 по 1909 годы, приобрел таблицу через немецкий научный каталог в октябре 1888 года. А сама таблица была изготовлена в Венне в 1885 году.

А сама таблица была изготовлена в Венне в 1885 году.

После установления даты изготовления и места производства таблицы руководство Сент-Эндрюсского университета прияло решение о сохранении этого удивительного реликта научной истории для потомков. Для этого университет обратился к своей команде реставраторов. Необходимое финансирование было получено от шотландского Национального фонда сохранения рукописей.

Соблюдая максимальную осторожность, чтобы еще сильнее не повредить бумагу, команда реставраторов кисточками отчистила таблицу он скопившейся за долгие годы забвения грязи и пыли. Бумага, на которой была отпечена таблица, также осторожно была откреплена от тяжелой льняной подложки. В работе также использовалась деионизированная вода, с помощью которой ученые восстановили цвет текста. А с помощью японской бумаги kozo и пасты из пшеничного крахмала специалисты смогли восстановить разрывы в бумаге.

После завершения реставрации сотрудники университета создали полноразмерную реплику таблицы элементов, которая сейчас и демонстрируется в Сент-Эндрюсском университете. Оригинал таблицы поместили на безопасное хранение в помещение с контролируемой температурой и влажностью.

Оригинал таблицы поместили на безопасное хранение в помещение с контролируемой температурой и влажностью.

Обсудить уникальную находку можно в нашем Telegram-чате.

Где искать самую старую таблицу Менделеева?

Об этом в рамках открытой лекции «150 лет Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. История создания» школьникам рассказал Евгений Олегович Калинин, старший преподаватель СПбГУ (кафедра радиохимии). «Данный демонстрационный вариант был изготовлен по указанию самого Дмитрия Ивановича в 1876 году. Недавно средства массовой информации писали о якобы найденной в Сент-Эндрюсском университете самой старой в мире Периодической таблице химических элементов. Так вот, это не так, — рассказывает Евгений Калинин. — Как выяснили эксперты, настенная таблица, обнаруженная в Шотландии, была напечатана в 1880-х годах. И хотя это, безусловно, интересная находка, по-настоящему ценный демонстрационный вариант Периодической системы находится в СПбГУ, в Большой химической аудитории».

Евгений Калинин обратил внимание школьников на разницу в датах между формулированием Периодического закона в 1869 году и созданием его графического образа в виде таблицы в 1876 году. Что происходило в течение семи лет? Почему первый публичный вариант таблицы не был создан раньше?

Когда Дмитрий Иванович сформулировал Периодическую систему, он еще и сам не был уверен в том, в каком окончательном виде следует ее подавать. На осмысление этого вопроса у него ушло несколько лет.

Старший преподаватель СПбГУ Евгений Калинин

Представленный в аудитории СПбГУ вариант не соответствует тому, к которому мы все привыкли. По словам химика, в этой таблице, например, не хватает восьмой (VIII) группы химических элементов — благородных газов. «Они к моменту создания данного варианта таблицы еще не были открыты, и, честно сказать, ни сам Менделеев, ни его современники, конечно, не предполагали, что благородные газы вообще существуют в природе. Поэтому для них места в этом варианте не отведено», — поясняет Евгений Калинин.

Поэтому для них места в этом варианте не отведено», — поясняет Евгений Калинин.

Нет в этой таблице и некоторых химических элементов. На их местах стоят прочерки. Эти элементы тогда еще не были открыты, но Дмитрий Иванович Менделеев был убежден, что они должны быть. «На это указывает и тот факт, что в некоторых клеточках нет символа химических элементов, но указан атомный вес. Например, рядом с Са стоит прочерк и цифра 44. Химического элемента нет, но четко указана, какая у него должна быть масса», — объясняет Евгений Калинин.

Менделеев не просто разложил химические элементы по полочкам в зависимости от их атомного веса и химических свойств. Он еще и предсказал, что нужно работать не только с известными на тот момент элементами, но и вести поиск новых.

Старший преподаватель СПбГУ Евгений Калинин

Лекция прошла в аудитории, которая носит название Большой химической. Она находится в здании, построенном в 1894 году по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева. По словам Евгения Калинина, в конце XIX века ежегодно химию в Университете изучали почти 400 человек. При этом больших аудиторий и лабораторий для занятий не было. Поэтому Дмитрий Иванович в 1880-х годах предложил построить специальный лабораторный корпус для преподавания химии в Университете. Правда, сам Менделеев в нем лекции уже не читал, но председательствовал на заседаниях Русского физико-химического общества.

По словам Евгения Калинина, в конце XIX века ежегодно химию в Университете изучали почти 400 человек. При этом больших аудиторий и лабораторий для занятий не было. Поэтому Дмитрий Иванович в 1880-х годах предложил построить специальный лабораторный корпус для преподавания химии в Университете. Правда, сам Менделеев в нем лекции уже не читал, но председательствовал на заседаниях Русского физико-химического общества.

Открытая лекция для школьников прошла в рамках цикла мероприятий, посвященных 150-летию открытия Периодического закона и 185-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. На ней присутствовали учащиеся Волховской средней общеобразовательной школы № 1 и лицея № 554 Приморского района Санкт-Петербурга. Следующая лекция состоится 22 февраля.

Найдена самая старая таблица Менделеева?

Как умалчивание фактов поднимает просмотры, но искажает смысл.

На днях прошла новость о том, что в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии обнаружили «самую старую таблицу Менделеева», по крайней мере, так об этом писало множество интернет-изданий. Кажется удивительным стечением обстоятельств, что в год, объявленный годом периодической таблицы Менделеева, в одном из старейших университетов Европы обнаруживают такую уникальную вещь. Но разве нигде в мире, особенно на родине великого учёного, не осталось более старых вариантов таблицы? Да и действительно ли это такое чудесное совпадение или СМИ что-то недоговаривают? Давайте разберём этот рояль в кустах.

Кажется удивительным стечением обстоятельств, что в год, объявленный годом периодической таблицы Менделеева, в одном из старейших университетов Европы обнаруживают такую уникальную вещь. Но разве нигде в мире, особенно на родине великого учёного, не осталось более старых вариантов таблицы? Да и действительно ли это такое чудесное совпадение или СМИ что-то недоговаривают? Давайте разберём этот рояль в кустах.

‹

›

Начнём с того, что же обнаружили шотландские химики на пыльных полках. А нашли они настенную таблицу Менделеева – такие таблицы обычно висят в химических классах. Таблица и вправду очень старая – как выяснили исследователи, она была напечатана в 1885 году в венской типографии, и спустя три года была куплена за три немецкие золотые марки профессором университета для обустройства учебной аудитории. Однако неправильно говорить, что это «самая старая таблица», по крайней мере, она может быть самой старой из сохранившихся настенных таблиц. Если же говорить просто о печатной версии таблицы, то её можно найти хотя бы в трёхтомнике «Основы химии» выпуска 1871 года, экземпляры которого прекрасно дожили до наших дней.

Если же говорить просто о печатной версии таблицы, то её можно найти хотя бы в трёхтомнике «Основы химии» выпуска 1871 года, экземпляры которого прекрасно дожили до наших дней.

Продолжим наше мини-расследование. Если мы откроем оригинальное сообщение пресс-службы Сент-Эндрюсского университета, то узнаем, что таблица была найдена ещё летом 2014 года, о чём там написано прямым текстом. Поскольку она была в весьма плачевном состоянии, то её отреставрировали и отправили на хранение в специальных условиях, а на стене химического факультета повесили фотокопию оригинала. Так бы и прошло это событие незамеченным для мировой общественности, если бы ООН не объявило 2019-й год Международным годом периодической таблицы Менделеева. Поэтому Сент-Эндрюсский университет воспользовался отличным инфоповодом и выпустил сообщение, что у них на факультете хранится самый старый вариант настенной таблицы. А дальше мы можем наблюдать классический «испорченный телефон»: при переводе оригинала сознательно или несознательно упускается пара существенных моментов, потом текст переписывается уже на основе переведённых источников, и вот мы имеем новость про обнаружение самой старой таблицы.

И напоследок пара интересных моментов, связанных с самой, ставшей знаменитой, таблице из Сент-Эндрюса. Сразу видно, насколько она отличается от таблиц из современных учебников. В ней очень много пропусков для элементов с большими порядковыми номерами, например, для группы редкоземельных металлов. Большинство из них ещё не было открыто на момент выхода таблицы. Ещё одну отсылку к возрасту таблицы дают элементы: скандий, галлий и германий. Когда Менделеев представил на суд учёной публике свой периодический закон, эта троица была ещё не известна химикам. Однако Дмитрий Иванович был настолько уверен в правильности установленного им закона, что оставил в своей таблице пустые места для элементов, которые, по его мнению, должны были быть открыты в будущем, что собственно и произошло. В 1879 году был найден скандий, в 1875 году – галлий, а в 1886 году – германий. Первые два элемента мы как раз можем видеть в сент-эндрюсской таблице, а вот германия в ней нет – вместо него указана лишь предсказанная атомная масса. Что, собственно, и не удивительно, таблица была напечатана за год до открытия германия. Внимательный взгляд может выявить ещё много мелких расхождений между старой и современными таблицами, однако главное не в этом: несмотря на недостаток знания об элементах и их свойствах, Менделеев смог сформулировать фундаментальный закон природы, предвосхитивший достижения ядерной физики и квантовой химии.

Что, собственно, и не удивительно, таблица была напечатана за год до открытия германия. Внимательный взгляд может выявить ещё много мелких расхождений между старой и современными таблицами, однако главное не в этом: несмотря на недостаток знания об элементах и их свойствах, Менделеев смог сформулировать фундаментальный закон природы, предвосхитивший достижения ядерной физики и квантовой химии.

По материалам University of St Andrews

“Борода Менделеева”: где кончается периодическая таблица элементов

https://ria.ru/20190201/1550209465.html

“Борода Менделеева”: где кончается периодическая таблица элементов

“Борода Менделеева”: где кончается периодическая таблица элементов – РИА Новости, 01.02.2019

“Борода Менделеева”: где кончается периодическая таблица элементов

Периодическая таблица постоянно расширяется — новые элементы в ней появляются в среднем каждые четыре года. Есть ли этому предел? Юрий Оганесян, “мистер 118-й. .. РИА Новости, 01.02.2019

.. РИА Новости, 01.02.2019

2019-02-01T08:00

2019-02-01T08:00

2019-02-01T08:00

физика

наука

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154879/00/1548790023_0:196:1036:779_1920x0_80_0_0_753034389718d1a071029647fede9470.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Периодическая таблица постоянно расширяется — новые элементы в ней появляются в среднем каждые четыре года. Есть ли этому предел? Юрий Оганесян, “мистер 118-й элемент”, и его коллеги рассказывают, как Россия стала лидером в области синтеза элементов и на какие вопросы ученые пока не могут ответить.Международный год периодической таблицыВ этом году Россия и весь мир отмечают 150-летие одного из важнейших открытий, которое совершил российский ученый. Полтора века назад Дмитрий Иванович Менделеев представил первую версию периодической таблицы и закона, послужившего основой современной химии.В честь юбилея Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла решение о проведении Международного года Периодической системы элементов Менделеева. Программа официально стартовала на прошлой неделе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.В торжественной церемонии приняли участие более 1300 человек из 80 стран мира, в том числе крупные ученые — Бен Феринга, лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года, сэр Мартин Полякофф, один из самых известных популяризаторов науки и специалистов в области зеленой химии, а также десятки молодых исследователей разных национальностей.Помимо ученых, выступили главы важнейших научных ведомств и представители общественности — министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, его французский коллега Пьер Корволь и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Генеральный партнер мероприятия — благотворительный фонд Алишера Усманова “Искусство, наука и спорт”.Одним из героев церемонии стал Юрий Оганесян — научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где были открыты последние пять элементов периодической таблицы, в том числе и элемент-118, оганесон.

Программа официально стартовала на прошлой неделе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.В торжественной церемонии приняли участие более 1300 человек из 80 стран мира, в том числе крупные ученые — Бен Феринга, лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года, сэр Мартин Полякофф, один из самых известных популяризаторов науки и специалистов в области зеленой химии, а также десятки молодых исследователей разных национальностей.Помимо ученых, выступили главы важнейших научных ведомств и представители общественности — министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, его французский коллега Пьер Корволь и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Генеральный партнер мероприятия — благотворительный фонд Алишера Усманова “Искусство, наука и спорт”.Одним из героев церемонии стал Юрий Оганесян — научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где были открыты последние пять элементов периодической таблицы, в том числе и элемент-118, оганесон. Ученый объяснил РИА Новости, зачем в России планируют создать еще более тяжелые ядра и к чему это может привести.Грезы алхимиковИдея превращения свинца в золото и трансмутации одних элементов в другие, отмечает он, оставалась несбыточной мечтой как для средневековых алхимиков, так и для серьезных ученых. Все изменилось только после того, как Эрнст Резерфорд, Георгий Гамов и прочие основоположники современной физики поняли, как устроен атом и его ядро.”Когда вы хотите что-то изменить, чего так жаждали алхимики, нужно понимать, что именно вам нужно поменять. Они грели свинец, проводили бесчисленное множество опытов, но ничего не добились, так как необходимо работать с ядром, а не электронными оболочками атомов. Резерфорд первым показал, что для этого требуется ядерная реакция”, — продолжает Оганесян.В данном случае российские ученые и их зарубежные партнеры и бывшие конкуренты, по словам академика, не воспроизводили природные процессы. Они сделали нечто другое, сталкивая ядра определенных легких элементов с мишенями из сверхтяжелых, но относительно стабильных изотопов.

Ученый объяснил РИА Новости, зачем в России планируют создать еще более тяжелые ядра и к чему это может привести.Грезы алхимиковИдея превращения свинца в золото и трансмутации одних элементов в другие, отмечает он, оставалась несбыточной мечтой как для средневековых алхимиков, так и для серьезных ученых. Все изменилось только после того, как Эрнст Резерфорд, Георгий Гамов и прочие основоположники современной физики поняли, как устроен атом и его ядро.”Когда вы хотите что-то изменить, чего так жаждали алхимики, нужно понимать, что именно вам нужно поменять. Они грели свинец, проводили бесчисленное множество опытов, но ничего не добились, так как необходимо работать с ядром, а не электронными оболочками атомов. Резерфорд первым показал, что для этого требуется ядерная реакция”, — продолжает Оганесян.В данном случае российские ученые и их зарубежные партнеры и бывшие конкуренты, по словам академика, не воспроизводили природные процессы. Они сделали нечто другое, сталкивая ядра определенных легких элементов с мишенями из сверхтяжелых, но относительно стабильных изотопов. В природе ядерный синтез выглядит иначе — сталкиваются протоны и нейтроны, возникает ядро, вокруг которого выстраиваются электроны. Все эти реакции происходят внутри чрезвычайно горячей плазмы, в них участвуют огромные массы материи — в лаборатории это осуществить нельзя. “По сути, мы берем готовые ядра и сталкиваем их, надеясь получить более тяжелые элементы”, — поясняет ученый.В отличие от “исследований” алхимиков, как пояснил научный секретарь лаборатории Александр Карпов, выбор ученых был далеко не случаен. Успехи российских исследователей и их зарубежных партнеров в удлинении “бороды” таблицы Менделеева напрямую связаны с решениями, принятыми еще в тяжелые для российской науки 1990-е годы.”Наша главная задача и идея — подобраться как можно ближе к предсказанному “островку стабильности” тяжелых элементов. Поэтому мы не просто пытаемся создавать новые ядра, а стремимся к определенным комбинациям в числе протонов и нейтронов. Как правило, чем больше нейтронов в атомах, тем стабильнее результат их слияния”, — уточняет физик.

В природе ядерный синтез выглядит иначе — сталкиваются протоны и нейтроны, возникает ядро, вокруг которого выстраиваются электроны. Все эти реакции происходят внутри чрезвычайно горячей плазмы, в них участвуют огромные массы материи — в лаборатории это осуществить нельзя. “По сути, мы берем готовые ядра и сталкиваем их, надеясь получить более тяжелые элементы”, — поясняет ученый.В отличие от “исследований” алхимиков, как пояснил научный секретарь лаборатории Александр Карпов, выбор ученых был далеко не случаен. Успехи российских исследователей и их зарубежных партнеров в удлинении “бороды” таблицы Менделеева напрямую связаны с решениями, принятыми еще в тяжелые для российской науки 1990-е годы.”Наша главная задача и идея — подобраться как можно ближе к предсказанному “островку стабильности” тяжелых элементов. Поэтому мы не просто пытаемся создавать новые ядра, а стремимся к определенным комбинациям в числе протонов и нейтронов. Как правило, чем больше нейтронов в атомах, тем стабильнее результат их слияния”, — уточняет физик. И российские, и зарубежные ученые достаточно давно знают, что в природе не существует стабильных или относительно долгоживущих ядер, комбинация которых гарантированно помогла бы создать сверхстабильные элементы, находящиеся в центре этого острова и содержащие в себе около 114 протонов и 184 нейтрона.”Проблемы вызывает именно второе число — природа так устроена, что чем тяжелее элемент, тем больше в нем нейтронов. Пока у нас нет ни мишеней, ни легких ионов с нужным числом частиц для выхода в эту зону. Тем не менее мне не кажется, что это нерешаемая проблема, нам просто нужно больше времени”, — рассказывает Карпов.Частичный выход из этой ситуации, по его словам, российские физики и зарубежные коллеги нашли в стабильном, но крайне редком изотопе кальция, чьи атомы содержат 20 протонов и 28 нейтронов. Оба эти числа считаются “магическими” в мире ядерной физики, что обусловливает ряд необычных и уникальных свойств этой версии металла.”Кальций-48 присутствует в любом кусочке мела или извести, однако выделить его крайне сложно и дорого, намного сложнее, чем работать с изотопами урана.

И российские, и зарубежные ученые достаточно давно знают, что в природе не существует стабильных или относительно долгоживущих ядер, комбинация которых гарантированно помогла бы создать сверхстабильные элементы, находящиеся в центре этого острова и содержащие в себе около 114 протонов и 184 нейтрона.”Проблемы вызывает именно второе число — природа так устроена, что чем тяжелее элемент, тем больше в нем нейтронов. Пока у нас нет ни мишеней, ни легких ионов с нужным числом частиц для выхода в эту зону. Тем не менее мне не кажется, что это нерешаемая проблема, нам просто нужно больше времени”, — рассказывает Карпов.Частичный выход из этой ситуации, по его словам, российские физики и зарубежные коллеги нашли в стабильном, но крайне редком изотопе кальция, чьи атомы содержат 20 протонов и 28 нейтронов. Оба эти числа считаются “магическими” в мире ядерной физики, что обусловливает ряд необычных и уникальных свойств этой версии металла.”Кальций-48 присутствует в любом кусочке мела или извести, однако выделить его крайне сложно и дорого, намного сложнее, чем работать с изотопами урана. Производят его в одном месте в мире — на российском предприятии “Электрохимприбор” в Свердловской области. За год специалисты получают 10-12 граммов, что стоит примерно 2,5 миллиона долларов”, — продолжает физик.Многие экспериментаторы, добавляет ученый, пытались применять кальций-48 для подобных целей и в прошлом, но быстро отказывались от этой идеи из-за несовершенства измерительных приборов или же по другим причинам.Все ядра в одной корзинеЭто стало возможным благодаря тому, что Оганесян и его единомышленники направили все имевшиеся у ОИЯИ средства и ресурсы на работу с пучками ионов кальция и мишенями из берклия, калифорния и некоторых других тяжелых элементов, почти способных “доплыть” до островка стабильности при столкновении с кальцием-48.”Нашим успехам предшествовала масса неудач — подобные опыты проводили и в Германии, и у нас в Дубне. Ничего не выходило, причем не только из-за отсутствия технологий, позволяющих делать максимально яркие и плотные пучки, но и из-за непонимания того, как реакция происходит.

Производят его в одном месте в мире — на российском предприятии “Электрохимприбор” в Свердловской области. За год специалисты получают 10-12 граммов, что стоит примерно 2,5 миллиона долларов”, — продолжает физик.Многие экспериментаторы, добавляет ученый, пытались применять кальций-48 для подобных целей и в прошлом, но быстро отказывались от этой идеи из-за несовершенства измерительных приборов или же по другим причинам.Все ядра в одной корзинеЭто стало возможным благодаря тому, что Оганесян и его единомышленники направили все имевшиеся у ОИЯИ средства и ресурсы на работу с пучками ионов кальция и мишенями из берклия, калифорния и некоторых других тяжелых элементов, почти способных “доплыть” до островка стабильности при столкновении с кальцием-48.”Нашим успехам предшествовала масса неудач — подобные опыты проводили и в Германии, и у нас в Дубне. Ничего не выходило, причем не только из-за отсутствия технологий, позволяющих делать максимально яркие и плотные пучки, но и из-за непонимания того, как реакция происходит. В конце 1990 все сошлось в точку, и с 1999 года мы получили пять новых элементов, а также право присвоить им имена”, — заключает научный секретарь.Упорство российских ученых и их рисковое желание “положить все ядра в одну корзину” помогло вырваться вперед и стать признанными лидерами в этой области, после того как все остальные ведущие лаборатории мира забраковали кальций-48 и прекратили с ним экспериментировать.Первые результаты опытов в Дубне встретили со скепсисом — коллеги просто не верили в то, что такие опыты в принципе возможны. Проверки в других лабораториях достаточно быстро развеяли все сомнения, таблица Менделеева пополнилась, а Оганесяна и его команду каждый год называют в числе главных претендентов на Нобелевскую премию по химии и физике.Кроме того, успехи российских ученых убедили американских коллег, работающих в ведущих ускорительных центрах и лабораториях Нового Света, что с ОИЯИ нужно не конкурировать, а тесно сотрудничать. Открытие флеровия, оганесона, теннессина и прочих сверхтяжелых элементов — результат сотрудничества, а не предмет споров между ОИЯИ и учеными из США.

В конце 1990 все сошлось в точку, и с 1999 года мы получили пять новых элементов, а также право присвоить им имена”, — заключает научный секретарь.Упорство российских ученых и их рисковое желание “положить все ядра в одну корзину” помогло вырваться вперед и стать признанными лидерами в этой области, после того как все остальные ведущие лаборатории мира забраковали кальций-48 и прекратили с ним экспериментировать.Первые результаты опытов в Дубне встретили со скепсисом — коллеги просто не верили в то, что такие опыты в принципе возможны. Проверки в других лабораториях достаточно быстро развеяли все сомнения, таблица Менделеева пополнилась, а Оганесяна и его команду каждый год называют в числе главных претендентов на Нобелевскую премию по химии и физике.Кроме того, успехи российских ученых убедили американских коллег, работающих в ведущих ускорительных центрах и лабораториях Нового Света, что с ОИЯИ нужно не конкурировать, а тесно сотрудничать. Открытие флеровия, оганесона, теннессина и прочих сверхтяжелых элементов — результат сотрудничества, а не предмет споров между ОИЯИ и учеными из США. К примеру, сейчас ученые получают один атом флеровия в неделю, обстреливая мишень триллионами частиц в секунду. Более тяжелые элементы (скажем, оганесон) удается синтезировать лишь раз в месяц. Соответственно, работа на нынешних установках потребует астрономически много времени.Эти трудности российские исследователи рассчитывают преодолеть при помощи циклотрона ДЦ-280, запущенного в декабре прошлого года. Плотность вырабатываемого им пучка частиц в 10-20 раз выше, чем у предшественников, что, как надеются отечественные физики, позволит создать один из двух элементов ближе к концу года.Первым, скорее всего, синтезируют 120-й элемент, так как калифорниевая мишень, необходимая для этого, уже была подготовлена в американской Национальной лаборатории в Ок-Ридже. Пробные пуски ДЦ-280, нацеленные на решение этой задачи, пройдут в марте этого года.Ученые считают, что постройка нового циклотрона и детекторов поможет приблизиться к ответу на еще один фундаментальный вопрос: где перестает действовать периодический закон?Гадания на амальгамеАкадемик поясняет, что электроны в самых близких к ядру оболочках начинают двигаться так быстро, что разгоняются до околосветовых скоростей.

К примеру, сейчас ученые получают один атом флеровия в неделю, обстреливая мишень триллионами частиц в секунду. Более тяжелые элементы (скажем, оганесон) удается синтезировать лишь раз в месяц. Соответственно, работа на нынешних установках потребует астрономически много времени.Эти трудности российские исследователи рассчитывают преодолеть при помощи циклотрона ДЦ-280, запущенного в декабре прошлого года. Плотность вырабатываемого им пучка частиц в 10-20 раз выше, чем у предшественников, что, как надеются отечественные физики, позволит создать один из двух элементов ближе к концу года.Первым, скорее всего, синтезируют 120-й элемент, так как калифорниевая мишень, необходимая для этого, уже была подготовлена в американской Национальной лаборатории в Ок-Ридже. Пробные пуски ДЦ-280, нацеленные на решение этой задачи, пройдут в марте этого года.Ученые считают, что постройка нового циклотрона и детекторов поможет приблизиться к ответу на еще один фундаментальный вопрос: где перестает действовать периодический закон?Гадания на амальгамеАкадемик поясняет, что электроны в самых близких к ядру оболочках начинают двигаться так быстро, что разгоняются до околосветовых скоростей. В результате увеличивается масса, меняется конфигурация орбит и весь атом ведет себя совершенно не так, как предсказывает классическая теория.”На первых порах нам казалось, что периодический закон перестанет работать где-то на 123-м элементе, теперь появились намеки на то, что этот момент уже наступил. Разница небольшая, но ее вполне можно увидеть, и она, как мы считаем, как раз связана с этими релятивистскими эффектами”, — говорит ученый.Как показали первые химические эксперименты с ядрами коперниция, элемент-112 ведет себя не так, как ртуть и другие его соседи по периодической таблице. Жидкий металл, как хорошо знали средневековые алхимики, художники и зодчие, растворяет золото, серебро и многие другие металлы, образуя твердые или жидкие сплавы.”Коперниций может формировать амальгамы, однако они совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы”, — рассказывает Оганесян.

В результате увеличивается масса, меняется конфигурация орбит и весь атом ведет себя совершенно не так, как предсказывает классическая теория.”На первых порах нам казалось, что периодический закон перестанет работать где-то на 123-м элементе, теперь появились намеки на то, что этот момент уже наступил. Разница небольшая, но ее вполне можно увидеть, и она, как мы считаем, как раз связана с этими релятивистскими эффектами”, — говорит ученый.Как показали первые химические эксперименты с ядрами коперниция, элемент-112 ведет себя не так, как ртуть и другие его соседи по периодической таблице. Жидкий металл, как хорошо знали средневековые алхимики, художники и зодчие, растворяет золото, серебро и многие другие металлы, образуя твердые или жидкие сплавы.”Коперниций может формировать амальгамы, однако они совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы”, — рассказывает Оганесян. Еще сильнее, по его словам, различия между флеровием и свинцом. Сейчас ученые из Дубны пытаются понять, обладает ли оганесон свойствами благородных газов, однако это не удается выяснить из-за того, что 118-й элемент живет крайне недолго — меньше одной миллисекунды.Оганесян надеется, что открытие новых сверхтяжелых ядер и их изучение позволит российским физикам и их зарубежным коллегам решить эту проблему, изучить свойства оганесона и дать ответ на один из главных вопросов физики: что именно определяет устройство ядер, взаимодействия нуклонов внутри них и как эти свойства можно предсказывать.В отличие от атомов, чье поведение очень точно предсказывает квантовая электродинамика, у внутреннего устройства ядер пока нет теоретического описания. Открытие соответствующих принципов заполнит один из самых больших пробелов в современной науке.

Еще сильнее, по его словам, различия между флеровием и свинцом. Сейчас ученые из Дубны пытаются понять, обладает ли оганесон свойствами благородных газов, однако это не удается выяснить из-за того, что 118-й элемент живет крайне недолго — меньше одной миллисекунды.Оганесян надеется, что открытие новых сверхтяжелых ядер и их изучение позволит российским физикам и их зарубежным коллегам решить эту проблему, изучить свойства оганесона и дать ответ на один из главных вопросов физики: что именно определяет устройство ядер, взаимодействия нуклонов внутри них и как эти свойства можно предсказывать.В отличие от атомов, чье поведение очень точно предсказывает квантовая электродинамика, у внутреннего устройства ядер пока нет теоретического описания. Открытие соответствующих принципов заполнит один из самых больших пробелов в современной науке.

https://ria.ru/20181030/1531799904.html

https://ria.ru/20181128/1533730174.html

https://ria.ru/20181001/1529747040.html

https://ria. ru/20170803/1499719773.html

ru/20170803/1499719773.html

https://ria.ru/20170222/1488615583.html

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/154879/00/1548790023_0:130:1036:907_1920x0_80_0_0_085c9e14fc4e61fe5e66de850ab67a48.jpgРИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

физика

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Периодическая таблица постоянно расширяется — новые элементы в ней появляются в среднем каждые четыре года. Есть ли этому предел? Юрий Оганесян, “мистер 118-й элемент”, и его коллеги рассказывают, как Россия стала лидером в области синтеза элементов и на какие вопросы ученые пока не могут ответить.

Международный год периодической таблицы

В этом году Россия и весь мир отмечают 150-летие одного из важнейших открытий, которое совершил российский ученый. Полтора века назад Дмитрий Иванович Менделеев представил первую версию периодической таблицы и закона, послужившего основой современной химии.

В честь юбилея Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла решение о проведении Международного года Периодической системы элементов Менделеева. Программа официально стартовала на прошлой неделе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В торжественной церемонии приняли участие более 1300 человек из 80 стран мира, в том числе крупные ученые — Бен Феринга, лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года, сэр Мартин Полякофф, один из самых известных популяризаторов науки и специалистов в области зеленой химии, а также десятки молодых исследователей разных национальностей.

Помимо ученых, выступили главы важнейших научных ведомств и представители общественности — министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, его французский коллега Пьер Корволь и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Генеральный партнер мероприятия — благотворительный фонд Алишера Усманова “Искусство, наука и спорт”.

Одним из героев церемонии стал Юрий Оганесян — научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где были открыты последние пять элементов периодической таблицы, в том числе и элемент-118, оганесон. Ученый объяснил РИА Новости, зачем в России планируют создать еще более тяжелые ядра и к чему это может привести.

Грезы алхимиков

“Я никогда не думал, что буду заниматься именно синтезом новых элементов — по специальности я физик. Ядерная физика — это не только элементы, но и атомная энергия и многое другое. Но потом оказалось, что все это имеет огромное значение и для химии”, — говорит академик.

Идея превращения свинца в золото и трансмутации одних элементов в другие, отмечает он, оставалась несбыточной мечтой как для средневековых алхимиков, так и для серьезных ученых. Все изменилось только после того, как Эрнст Резерфорд, Георгий Гамов и прочие основоположники современной физики поняли, как устроен атом и его ядро.

“Когда вы хотите что-то изменить, чего так жаждали алхимики, нужно понимать, что именно вам нужно поменять. Они грели свинец, проводили бесчисленное множество опытов, но ничего не добились, так как необходимо работать с ядром, а не электронными оболочками атомов. Резерфорд первым показал, что для этого требуется ядерная реакция”, — продолжает Оганесян.

В данном случае российские ученые и их зарубежные партнеры и бывшие конкуренты, по словам академика, не воспроизводили природные процессы. Они сделали нечто другое, сталкивая ядра определенных легких элементов с мишенями из сверхтяжелых, но относительно стабильных изотопов.

В природе ядерный синтез выглядит иначе — сталкиваются протоны и нейтроны, возникает ядро, вокруг которого выстраиваются электроны. Все эти реакции происходят внутри чрезвычайно горячей плазмы, в них участвуют огромные массы материи — в лаборатории это осуществить нельзя. “По сути, мы берем готовые ядра и сталкиваем их, надеясь получить более тяжелые элементы”, — поясняет ученый.

В отличие от “исследований” алхимиков, как пояснил научный секретарь лаборатории Александр Карпов, выбор ученых был далеко не случаен. Успехи российских исследователей и их зарубежных партнеров в удлинении “бороды” таблицы Менделеева напрямую связаны с решениями, принятыми еще в тяжелые для российской науки 1990-е годы.

“Наша главная задача и идея — подобраться как можно ближе к предсказанному “островку стабильности” тяжелых элементов. Поэтому мы не просто пытаемся создавать новые ядра, а стремимся к определенным комбинациям в числе протонов и нейтронов. Как правило, чем больше нейтронов в атомах, тем стабильнее результат их слияния”, — уточняет физик.

Поэтому мы не просто пытаемся создавать новые ядра, а стремимся к определенным комбинациям в числе протонов и нейтронов. Как правило, чем больше нейтронов в атомах, тем стабильнее результат их слияния”, — уточняет физик.

И российские, и зарубежные ученые достаточно давно знают, что в природе не существует стабильных или относительно долгоживущих ядер, комбинация которых гарантированно помогла бы создать сверхстабильные элементы, находящиеся в центре этого острова и содержащие в себе около 114 протонов и 184 нейтрона.

“Проблемы вызывает именно второе число — природа так устроена, что чем тяжелее элемент, тем больше в нем нейтронов. Пока у нас нет ни мишеней, ни легких ионов с нужным числом частиц для выхода в эту зону. Тем не менее мне не кажется, что это нерешаемая проблема, нам просто нужно больше времени”, — рассказывает Карпов.

Частичный выход из этой ситуации, по его словам, российские физики и зарубежные коллеги нашли в стабильном, но крайне редком изотопе кальция, чьи атомы содержат 20 протонов и 28 нейтронов. Оба эти числа считаются “магическими” в мире ядерной физики, что обусловливает ряд необычных и уникальных свойств этой версии металла.

Оба эти числа считаются “магическими” в мире ядерной физики, что обусловливает ряд необычных и уникальных свойств этой версии металла.

“Кальций-48 присутствует в любом кусочке мела или извести, однако выделить его крайне сложно и дорого, намного сложнее, чем работать с изотопами урана. Производят его в одном месте в мире — на российском предприятии “Электрохимприбор” в Свердловской области. За год специалисты получают 10-12 граммов, что стоит примерно 2,5 миллиона долларов”, — продолжает физик.

Многие экспериментаторы, добавляет ученый, пытались применять кальций-48 для подобных целей и в прошлом, но быстро отказывались от этой идеи из-за несовершенства измерительных приборов или же по другим причинам.

Все ядра в одной корзине

“У нас была еще одна критически важная проблема — нужно было как-то растянуть эти десять граммов кальция на все время работы установки и при этом сделать пучок ионов достаточно интенсивным для того, чтобы получить какой-то результат. Грубо говоря, в 1970-е и 1980-е годы этого количества кальция хватало примерно на час работы ускорителя. Нам же — больше чем на год”, — подчеркивает Карпов.

Грубо говоря, в 1970-е и 1980-е годы этого количества кальция хватало примерно на час работы ускорителя. Нам же — больше чем на год”, — подчеркивает Карпов.

Это стало возможным благодаря тому, что Оганесян и его единомышленники направили все имевшиеся у ОИЯИ средства и ресурсы на работу с пучками ионов кальция и мишенями из берклия, калифорния и некоторых других тяжелых элементов, почти способных “доплыть” до островка стабильности при столкновении с кальцием-48.

“Нашим успехам предшествовала масса неудач — подобные опыты проводили и в Германии, и у нас в Дубне. Ничего не выходило, причем не только из-за отсутствия технологий, позволяющих делать максимально яркие и плотные пучки, но и из-за непонимания того, как реакция происходит. В конце 1990 все сошлось в точку, и с 1999 года мы получили пять новых элементов, а также право присвоить им имена”, — заключает научный секретарь.

1 октября 2018, 19:44НаукаФизики из России выяснили, что заставляет атомы ртути превращаться в “яйца”Упорство российских ученых и их рисковое желание “положить все ядра в одну корзину” помогло вырваться вперед и стать признанными лидерами в этой области, после того как все остальные ведущие лаборатории мира забраковали кальций-48 и прекратили с ним экспериментировать.

Первые результаты опытов в Дубне встретили со скепсисом — коллеги просто не верили в то, что такие опыты в принципе возможны. Проверки в других лабораториях достаточно быстро развеяли все сомнения, таблица Менделеева пополнилась, а Оганесяна и его команду каждый год называют в числе главных претендентов на Нобелевскую премию по химии и физике.

Кроме того, успехи российских ученых убедили американских коллег, работающих в ведущих ускорительных центрах и лабораториях Нового Света, что с ОИЯИ нужно не конкурировать, а тесно сотрудничать. Открытие флеровия, оганесона, теннессина и прочих сверхтяжелых элементов — результат сотрудничества, а не предмет споров между ОИЯИ и учеными из США.

“Что дальше? Понятно, что на этом таблица Менделеева не заканчивается и нужно попробовать получить 119-й и 120-й элементы. Но для этого придется совершить ту же технологическую революцию, которая помогла нам вырваться в лидеры в 1990-е годы, повысить интенсивность пучка частиц на несколько порядков и сделать детекторы настолько же более чувствительными”, — подчеркивает физик.

К примеру, сейчас ученые получают один атом флеровия в неделю, обстреливая мишень триллионами частиц в секунду. Более тяжелые элементы (скажем, оганесон) удается синтезировать лишь раз в месяц. Соответственно, работа на нынешних установках потребует астрономически много времени.

Эти трудности российские исследователи рассчитывают преодолеть при помощи циклотрона ДЦ-280, запущенного в декабре прошлого года. Плотность вырабатываемого им пучка частиц в 10-20 раз выше, чем у предшественников, что, как надеются отечественные физики, позволит создать один из двух элементов ближе к концу года.

3 августа 2017, 21:00НаукаФизики впервые увидели, как нейтрино сталкивается с ядром атомаПервым, скорее всего, синтезируют 120-й элемент, так как калифорниевая мишень, необходимая для этого, уже была подготовлена в американской Национальной лаборатории в Ок-Ридже. Пробные пуски ДЦ-280, нацеленные на решение этой задачи, пройдут в марте этого года.

Ученые считают, что постройка нового циклотрона и детекторов поможет приблизиться к ответу на еще один фундаментальный вопрос: где перестает действовать периодический закон?

Гадания на амальгаме

“Есть ли разница между синтетическим и естественным элементом? Когда мы открываем их и вписываем в таблицу, там ведь не указано, откуда они взялись. Главное, чтобы они подчинялись периодическому закону. Но сейчас об этом, как мне кажется, уже можно говорить в прошедшем времени”, — отмечает Оганесян.

Академик поясняет, что электроны в самых близких к ядру оболочках начинают двигаться так быстро, что разгоняются до околосветовых скоростей. В результате увеличивается масса, меняется конфигурация орбит и весь атом ведет себя совершенно не так, как предсказывает классическая теория.

“На первых порах нам казалось, что периодический закон перестанет работать где-то на 123-м элементе, теперь появились намеки на то, что этот момент уже наступил. Разница небольшая, но ее вполне можно увидеть, и она, как мы считаем, как раз связана с этими релятивистскими эффектами”, — говорит ученый.

22 февраля 2017, 16:41НаукаФизики из России и Европы заглянули внутрь ядер сверхтяжелых атомовКак показали первые химические эксперименты с ядрами коперниция, элемент-112 ведет себя не так, как ртуть и другие его соседи по периодической таблице. Жидкий металл, как хорошо знали средневековые алхимики, художники и зодчие, растворяет золото, серебро и многие другие металлы, образуя твердые или жидкие сплавы.

“Коперниций может формировать амальгамы, однако они совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы”, — рассказывает Оганесян.

Еще сильнее, по его словам, различия между флеровием и свинцом. Сейчас ученые из Дубны пытаются понять, обладает ли оганесон свойствами благородных газов, однако это не удается выяснить из-за того, что 118-й элемент живет крайне недолго — меньше одной миллисекунды.

Оганесян надеется, что открытие новых сверхтяжелых ядер и их изучение позволит российским физикам и их зарубежным коллегам решить эту проблему, изучить свойства оганесона и дать ответ на один из главных вопросов физики: что именно определяет устройство ядер, взаимодействия нуклонов внутри них и как эти свойства можно предсказывать.

В отличие от атомов, чье поведение очень точно предсказывает квантовая электродинамика, у внутреннего устройства ядер пока нет теоретического описания. Открытие соответствующих принципов заполнит один из самых больших пробелов в современной науке.

“Я уверен, что элементы тяжелее оганесона существуют. В любом случае мы не остановимся на 119-м или 120-м элементе или их ядрах — мы продолжим двигаться дальше, пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется создавать новые установки и искать новые пределы”, — заключает Оганесян.

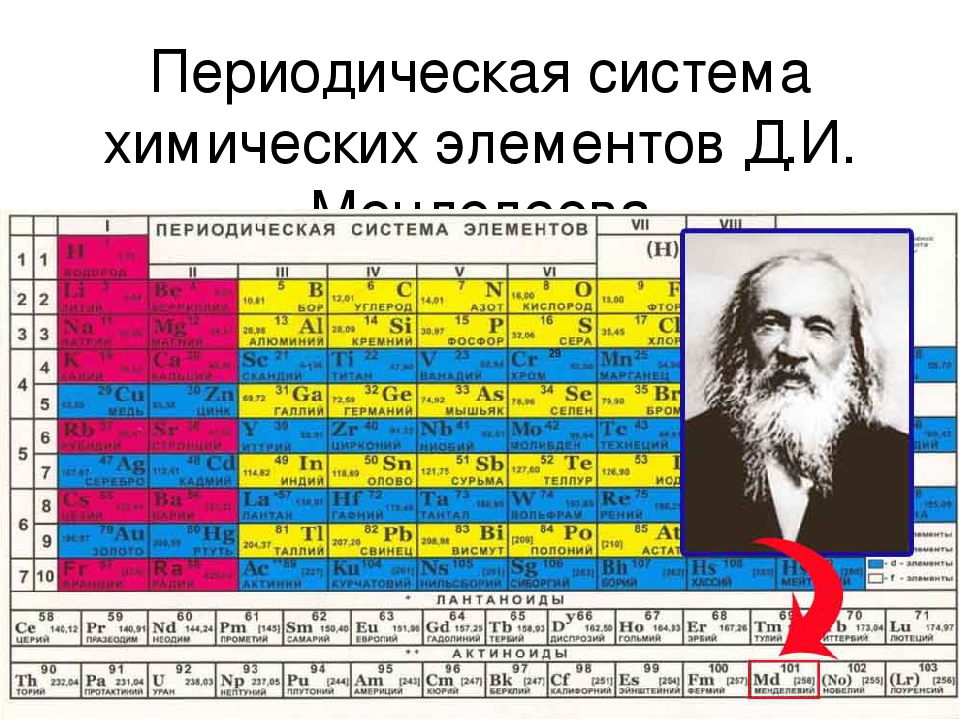

История Периодической таблицы

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \). Менделеев Дмитрий

Периодическая таблица для многих является символом химии. Это единое изображение, которое содержит все известные элементы вселенной, объединенные в легко читаемую таблицу. В таблице также присутствует множество паттернов. Кажется, что все элементы подходят друг к другу и соединяются, образуя читаемую таблицу и, в свою очередь, образ химии. Идея элементов впервые возникла в 3000 г. до н.э.В. Великий греческий философ Аристотель считал, что все на земле состоит из этих элементов. В древние времена такие элементы, как золото и серебро, были легко доступны, однако Аристотель выбрал такие элементы, как Земля, Вода, Огонь и Воздух.

В 1649 году идея элементов сделала огромный шаг вперед, когда Хенниг Бранд первым открыл новый элемент: фосфор. Бранд был алхимиком в поисках философского камня или предмета, который мог бы превратить любой обычный металл в золото.В своих поисках он перепробовал все, в том числе и перегонку человеческой мочи. Когда был проведен этот эксперимент, Бранд обнаружил светящийся белый камень. Это был новый элемент, который он назвал бы фосфором. Алхимики и ученые эпохи Просвещения добавили невероятное количество знаний к идеям об элементах. В 1869 году было открыто уже 63 элемента. С каждым новым обнаруженным элементом ученые начали понимать, что возникают закономерности, и некоторые начали складывать элементы в таблицу.

Такие ученые, как Джон Ньюлендс и Александр-Эмиль Бегайе де Шанкуртуа, создали свои собственные версии периодических таблиц. Эти версии были относительно простыми, а также несколько неясными и трудными для чтения. Ученый, который собрал все это воедино, был Дмитрий Менделеев (1834–1907). Менделеев был химиком российского происхождения и первым опубликовал современную версию таблицы Менделеева. В его таблице элементы упорядочены по атомным весам (молярным массам). Когда элементы были упорядочены по их атомному весу, они показали аналогичные химические свойства.Таблица, которую составил Менделеев, была настолько хороша, что он мог предсказать элементы, которые ему тогда даже не были известны. Эти элементы включали германий, галлий и скандий. Однако в таблице были некоторые подводные камни. Поскольку не все элементы были обнаружены на момент публикации Менделеева, он не учел важные элементы, такие как благородные газы. После публикации Менделеева будущие ученые внесли свой вклад в добавление элементов на их должных местах. Сэр Уильям Рамзи добавил благородные газы, а Генри Мосли открыл способ количественного определения атомного номера элемента и изменил порядок таблицы Менделеева, чтобы она была организована по атомным номерам.Наконец, в 1945 году Манхэттенский проект привел к открытию многих новых радиоактивных элементов. Гленн Т. Сиборг предложил изменить таблицу в виде добавления ряда актинидов и лантанидов в нижней части таблицы. Эта идея пришла с открытием Америций и Кюрия и их уникальных свойств. Изменение сначала не было принято, но теперь оно включено во все периодические таблицы.

Рисунок \ (\ PageIndex {2} \). Периодическая таблица, показывающая, когда был обнаружен каждый элемент

- До 1800 года (36 элементов): диковери в эпоху Просвещения и до нее.

- 1800-1849 (+22 элемента): импульс научной революции, теории атома и промышленной революции.

- 1850-1899 (+23 элемента): эпоха классифицирующих элементов получила импульс от спектрального анализа.

- 1900-1949 (+13 элементов): импульс старой квантовой теории, уточнения периодической таблицы и квантовой механики.

- 1950-1999 (+15 элементов): Manhattan_Project и вопросы физики элементарных частиц, для атомных номеров 97 и выше

Подробнее о Периодической таблице Менделеева

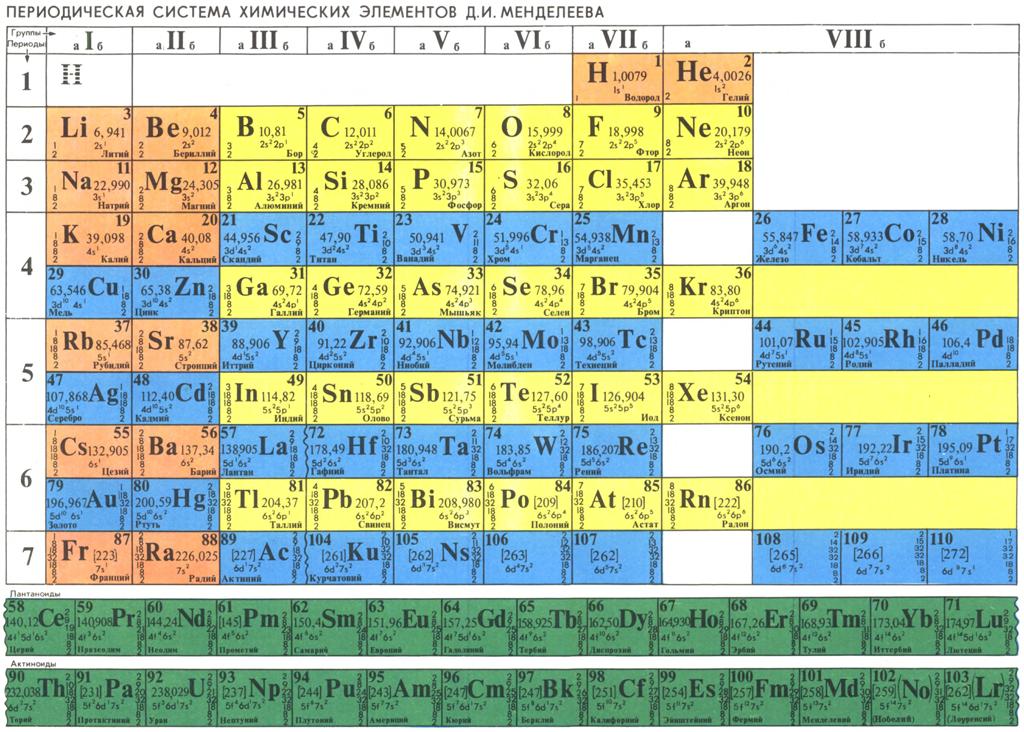

Сходство макроскопических свойств в каждом из химических семейств приводит к тому, что можно ожидать и микроскопического сходства.Атомы натрия должны быть чем-то похожи на атомы лития, калия и других щелочных металлов. Это могло объяснить родственную химическую активность и аналогичные соединения этих элементов.

Согласно атомной теории Дальтона, различные виды атомов можно различать по их относительной массе (атомной массе). Поэтому кажется разумным ожидать некоторой корреляции между этим микроскопическим свойством и макроскопическим химическим поведением. Вы можете увидеть, что такая взаимосвязь существует, перечислив символы для первой дюжины элементов в порядке увеличения относительной массы.Получив атомные веса, имеем

Элементы, которые принадлежат к семействам, которые мы уже обсуждали, обозначены штриховкой вокруг их символов. Второй, третий и четвертый элементы в списке (He, Li и Be) представляют собой благородный газ, щелочной металл и щелочно-земельный металл соответственно. Точно такая же последовательность повторяется спустя восемь элементов (Ne, Na и Mg), но на этот раз благородному газу предшествует галоген (F). Если бы список был составлен из всех элементов, мы бы нашли последовательность галоген, благородный газ, щелочной металл и щелочно-земельный металл еще несколько раз.

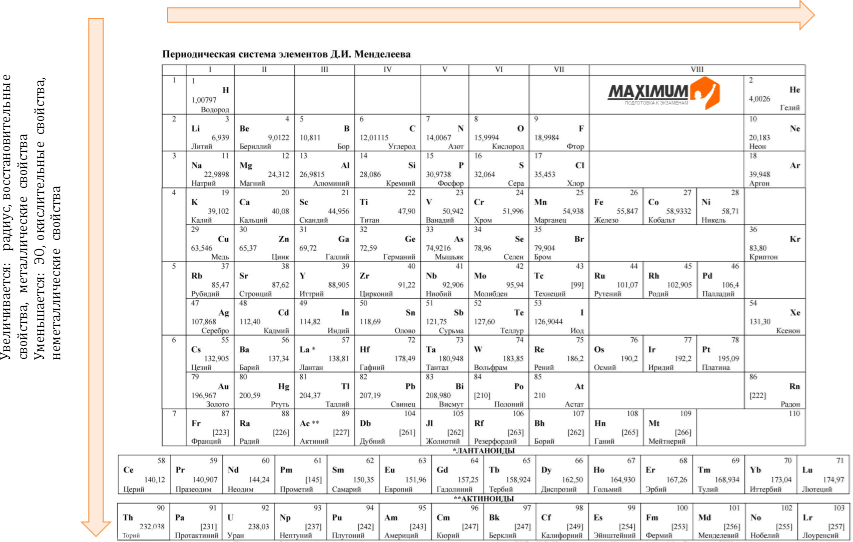

Дмитрий Иванович Менделеев предложил периодический закон за составление своей таблицы Менделеева. Этот закон гласит, что , когда элементы перечислены в порядке возрастания атомного веса, их свойства периодически меняются . То есть похожие элементы не имеют одинаковых атомных весов. Скорее, когда мы спускаемся по списку элементов в порядке атомных весов, соответствующие свойства наблюдаются через регулярные промежутки времени. Чтобы подчеркнуть это периодическое повторение схожих свойств, Менделеев расположил символы и атомные веса элементов в таблице, показанной ниже.Каждый вертикальный столбец периодической таблицы содержит группу или семейство связанных элементов. Щелочные металлы относятся к группе I ( Gruppe I), щелочноземельные металлы – к группе II, халькогены – к группе VI, а галогены – к группе VII. Менделеев не совсем понимал, куда девать чеканные металлы, поэтому они появляются дважды. Однако каждый раз медь, серебро и золото располагаются в вертикальном столбце. Благородные газы были открыты почти через четверть века после публикации первой таблицы Менделеева, но они тоже соответствовали периодической системе.При построении своей таблицы Менделеев обнаружил, что иногда не хватало элементов, чтобы заполнить все доступные пробелы в каждой горизонтальной строке или периоде . Когда это было правдой, он предполагал, что в конце концов кто-нибудь откроет элемент или элементы, необходимые для завершения периода. Поэтому Менделеев оставил пустые места для неоткрытых элементов и предсказал их свойства, усредняя характеристики других элементов в той же группе.

Рисунок \ (\ PageIndex {3} \) . Периодическая таблица Менделеева, перерисованная из Annalen der Chemie, дополнительный том 8, 1872 г. Немецкие слова Gruppe и Reihen обозначают, соответственно, группы и строки (или точки) в таблице. Менделеев также использовал европейское соглашение о запятой вместо точки для десятичной дроби и J вместо I для йода. Благородные газы еще не были обнаружены, когда Менделеев разработал периодическую таблицу, и поэтому не отображаются.

В качестве примера этого процесса прогнозирования рассмотрим четвертую пронумерованную строку ( Reihen ).Скандий (Sc) в 1872 г. был неизвестен; поэтому титан (Ti) следует за кальцием (Ca) в порядке атомных весов. Это поместило бы титан ниже бора (B) в группу III, но Менделеев знал, что наиболее распространенный оксид титана TiO 2 имел формулу, аналогичную оксиду углерода CO 2 , а не бору B 2 О 3 . Поэтому он поместил титан в группу IV ниже углерода. Он предположил, что неоткрытый элемент, экаборон, в конечном итоге окажется подходящим ниже бора.(Префикс eka означает «ниже».) Прогнозируемые свойства ekaboron показаны в следующей таблице. Они замечательно согласились с экспериментально измеренными для скандия, когда он был открыт 7 лет спустя. Это согласие было убедительным доказательством того, что периодическая таблица – хороший способ обобщить множество макроскопических экспериментальных фактов.

Таблица \ (\ PageIndex {1} \). Сравнение предсказаний Менделеева с наблюдаемыми свойствами элемента скандий .

| Объекты, предсказанные Менделеевым для Экаборана 1872 г. | Объекты скандия, найденные после его открытия в 1879 г. | |

| Атомный вес | 44 | 44 † |

| Формула оксида | Eb 2 O 3 | Sc 2 O 3 |

| Плотность оксида | 3,5 | 3.86 |

| Кислотность оксида | Больше, чем MgO | Больше, чем MgO |

| Формула хлорида | EbCl 3 | ScCl 3 |

| Температура кипения хлорида | Выше, чем у | Выше, чем у |

| Цвет соединений | бесцветный | бесцветный |

* Менделеев использовал название «эка» бор, потому что пустое пространство, в которое должен помещаться элемент, находилось «под» бором в его периодической таблице.

† Современное значение атомной массы скандия составляет 44,96.

Современная таблица Менделеева в некоторых отношениях отличается от первоначальной версии Менделеева. Он содержит более 40 дополнительных элементов, а его строки длиннее, а не сдвинуты друг под друга в смещенных столбцах. Например, четвертая и пятая строки Менделеева содержатся в четвертом периоде современной таблицы. В результате под бор в периодической таблице помещается галлий, а не скандий.Эта перестройка связана с теорией электронной структуры атомов, в частности с идеями об орбиталях и связи электронной конфигурации с периодической таблицей. Чрезвычайно важная идея вертикальных групп связанных элементов все еще сохраняется, как и групповые числа Менделеева. Последние появляются в виде римских цифр вверху каждого столбца в современной таблице.

Менделеев был выдающимся химиком, который смог создать величайший химический инструмент всех времен.Не он один составлял элементы, и многие другие великие химики тоже внесли свой вклад. Идея элементов зародилась более 5000 лет назад и начала окончательно оформляться всего 200 лет назад с периодической таблицей Менделеева. Тем не менее, формирование таблицы Менделеева на этом не закончилось. Со временем он изменился и продолжает трансформироваться по мере того, как обнаруживается все больше и больше элементов.

Из ChemPRIME: 4.2: Периодическая таблица

Авторы и авторство

Увлекательная предыстория таблицы Менделеева, которой скоро исполнится 150 лет

Кредит: CC0 Public DomainПериодическая таблица Менделеева стала иконой науки.Его строки и столбцы обеспечивают аккуратный способ демонстрации элементов – ингредиентов, из которых состоит Вселенная.

Сегодня это кажется очевидным, но не для поколений первых химиков. Ситуация изменилась, когда Дмитрий Менделеев начал писать учебник и обдумывал способы сгруппировать элементы вместе, чтобы облегчить свою ношу.

Русский химик обнаружил элегантную и мощную закономерность: он обнаружил, что некоторые элементы обладают схожими свойствами, и что эти черты регулярно – или периодически – меняются с увеличением атомного веса.

Итак, 17 февраля 1869 года (по юлианскому календарю, который использовался в России в то время) Менделеев опубликовал таблицу из 60 с лишним известных в то время элементов, отсортированных по их весу и свойствам. Он назвал это «Попыткой создать систему элементов, основанную на их атомном весе и химическом родстве».

Он стал считаться одним из величайших научных достижений всех времен.

Вот почему Организация Объединенных Наций и Международный союз теоретической и прикладной химии празднуют 150-летие периодической таблицы Менделеева.Празднование стартовало во вторник в Париже.

Журнал Science отмечает это событие специальным выпуском о столе, который включает эссе о его происхождении Майкла Гордина, историка науки из Принстонского университета. Гордин рассказал газете Los Angeles Times об изобретении Менделеева и его научном наследии.

В: Почему периодическая таблица Менделеева просуществовала 150 лет?

A: Это потрясающий инструмент, который может сжимать огромное количество информации в один формат.Это одна из первых вещей, которую люди узнают о химии. Это есть в каждом учебнике. Он висит на стене почти каждого класса химии в мире.

Q: Как это произошло?

A: Дмитрий Менделеев писал учебник, когда ему в голову пришла идея. Это была схема, которую он составил, чтобы помочь организовать элементы в семьях, чтобы ему не приходилось тратить время на выполнение каждого элемента по отдельности.

Q: Как это работало?

A: Таблица организована по возрастанию атомного веса, но разбита на строки.Когда Менделеев сделал это, он увидел, что определенные элементы имеют очень похожие свойства – они образуют кислоты, имеющие одинаковую силу, они образуют кристаллы, которые выглядят одинаково.

Итак, помимо увеличения атомного веса, он увидел, что есть еще одна повторяющаяся закономерность. Это он изобрел термин «периодический».«

Q: Он понимал, что зашел на что-то большое?

A: Я думаю, он уловил одну из двух закономерностей. Это просто удобный инструмент обучения или это глубокая закономерность? Он видел это обоими способами.