Теория созревания А. Гезелла — Студопедия

Поделись

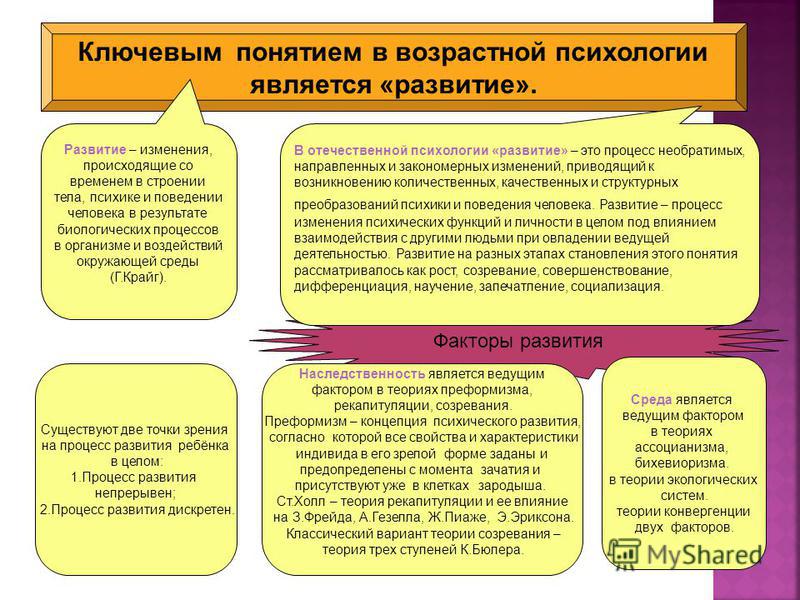

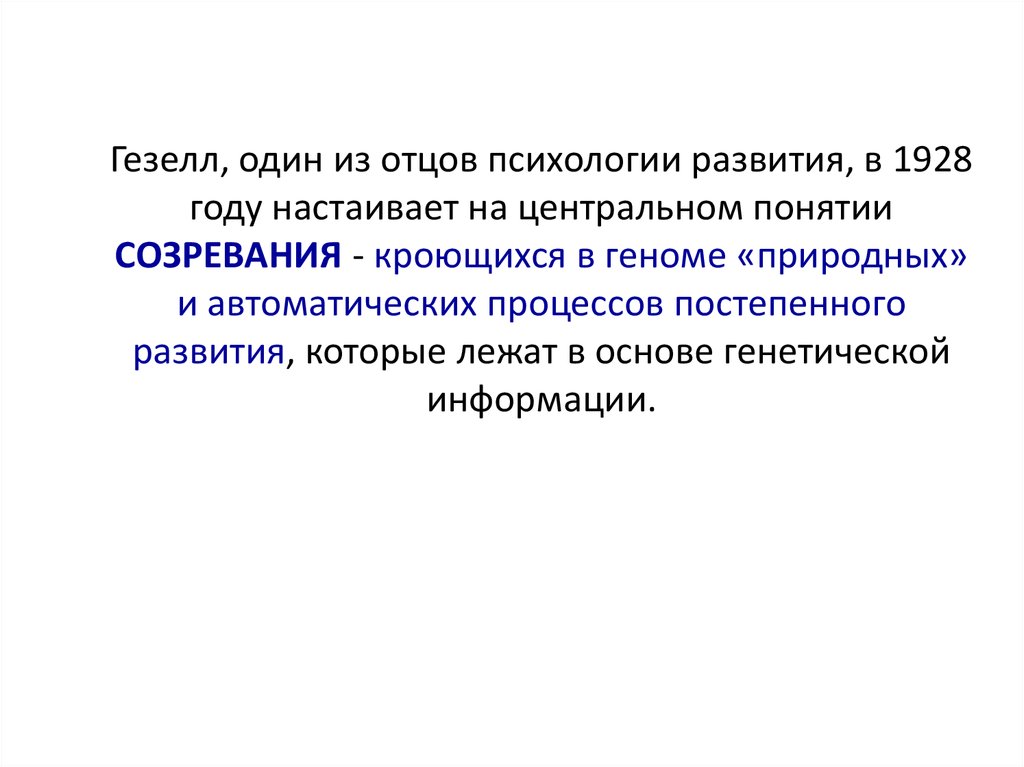

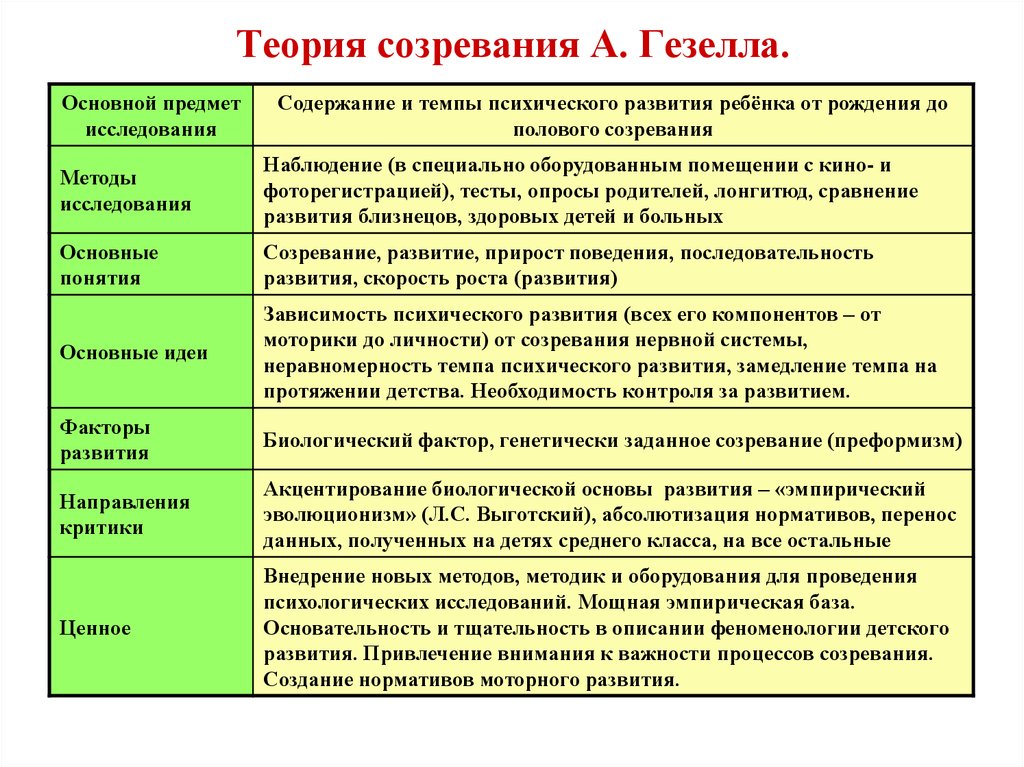

А. Гезелл предпринял попытку упорядочить накопленный эмпирический материал в операциональной концепции развития по критерию «степени взрослости». С помощью измерения степени взрослости А. Гезелл стремился преодолеть дуализм организма и среды. Пытаясь выделить чередующиеся шкалы развития – обновление, интеграцию, равновесие, – А. Гезелл, признавая факт культурных влияний, отрицал определяющий их характер для процесса развития личности. Культура, по его мнению, моделирует и канализирует, но не порождает этапов и тенденций развития.

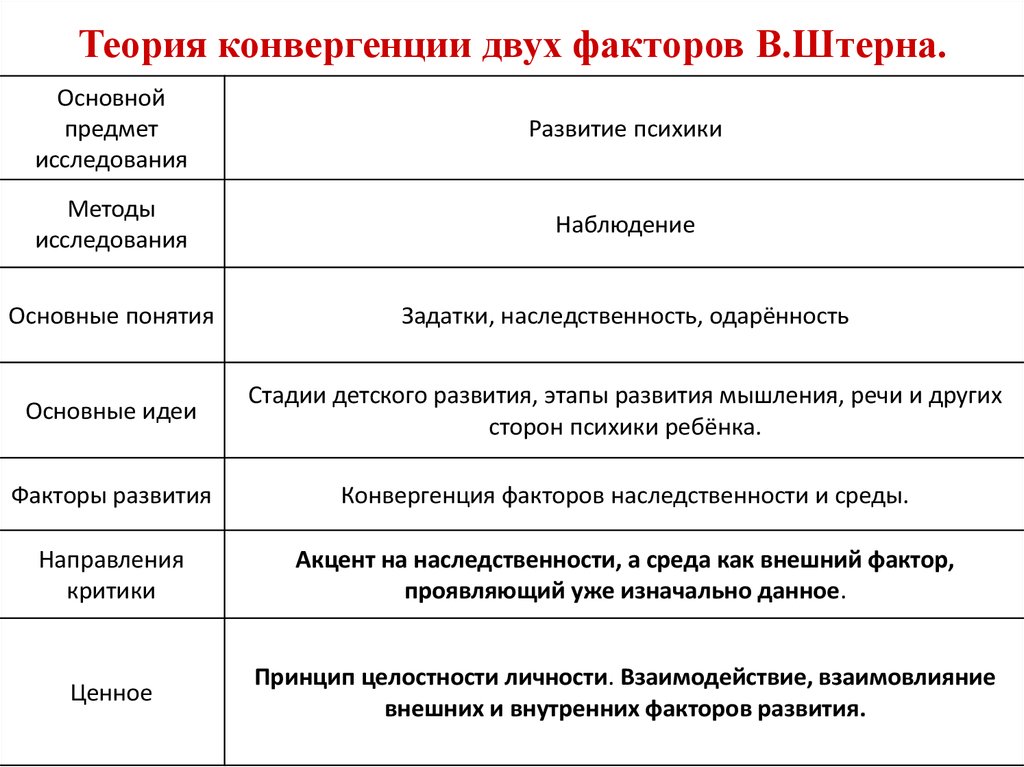

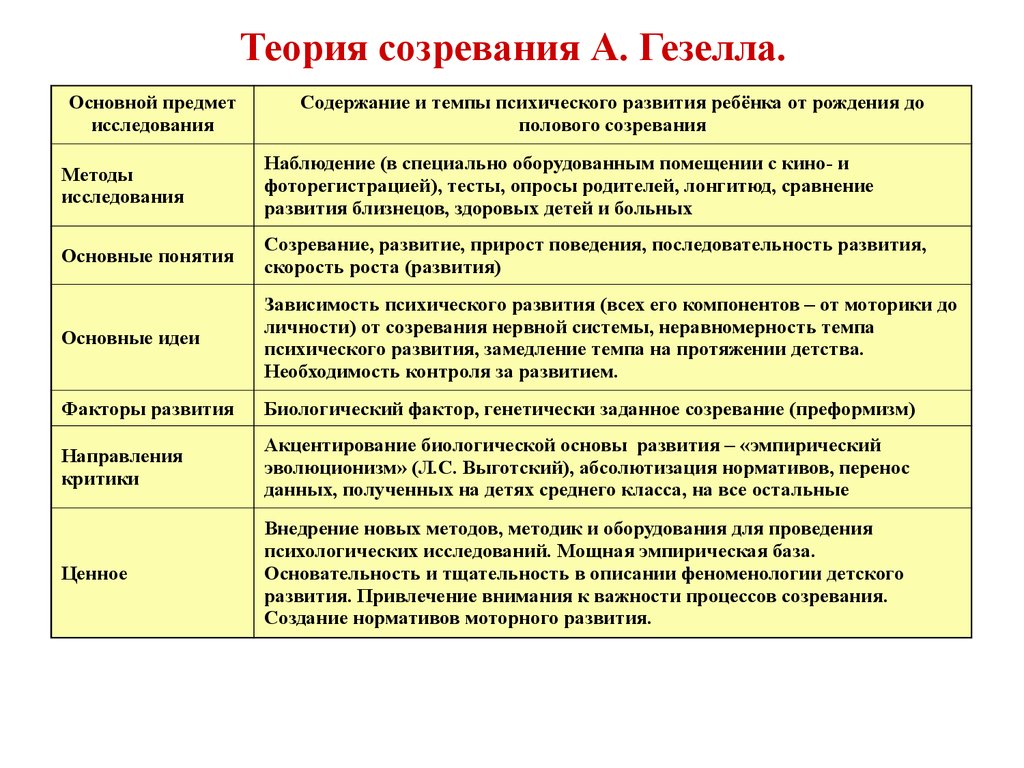

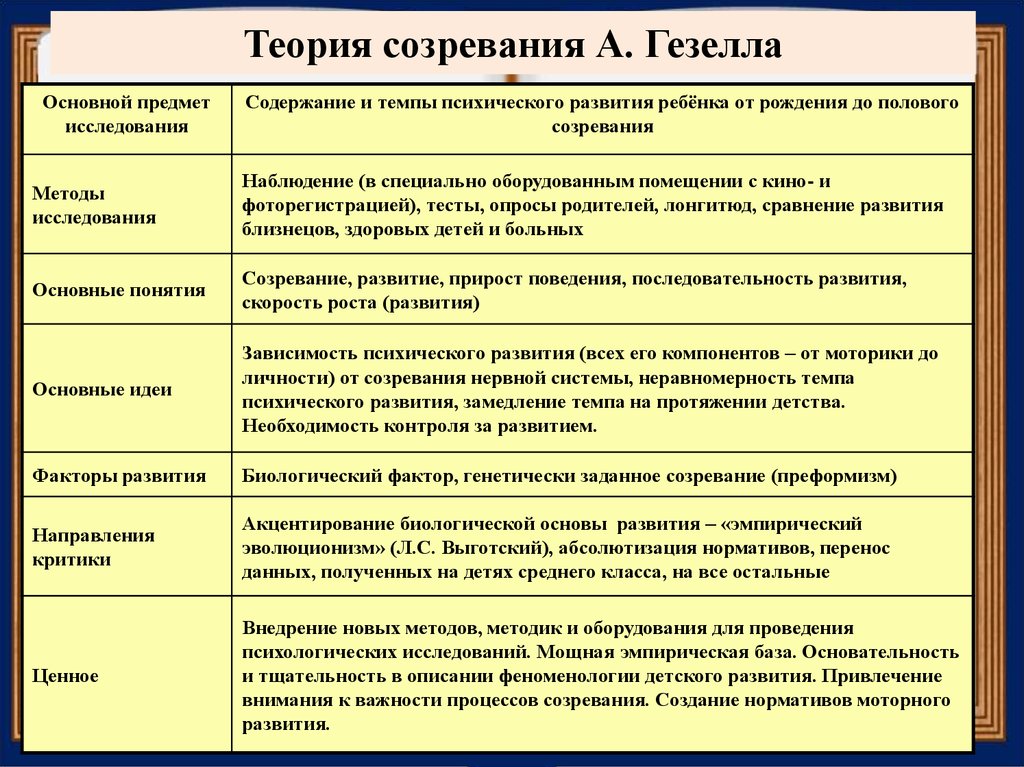

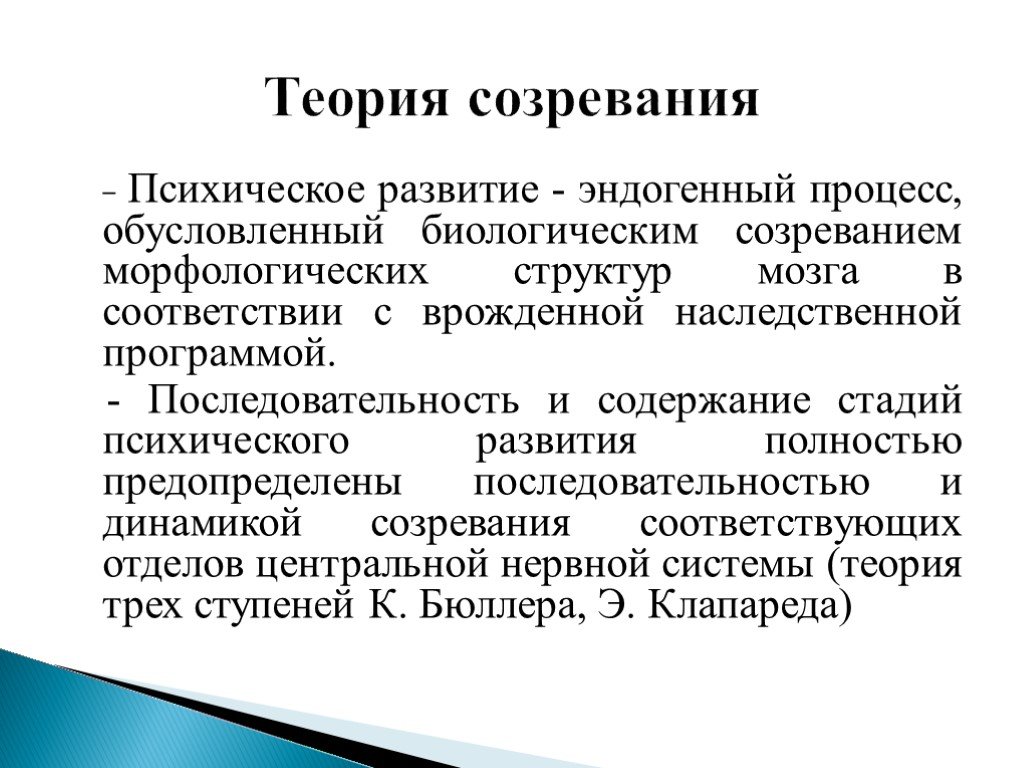

А. Гезелл. Согласно его теории, развитие не простая функция, определяющаяся х-элементами наследственности и у-элементами среды. Это самообусловливающийся процесс, поскольку развитие – приспособление ребенка к окружающей социальной среде, т. е. адаптация. Чтобы решить проблему взаимоотношения биологического и социального в процессе развития, нужен был адекватный метод. И один из таких методов был найден в сравнительных исследованиях близнецов (близнецовый метод). Близнецы бывают монозиготными (МЗ – идентичная наследственность) и дизиготными (ДЗ – у них разные наследственные основы). Возникает перспектива исследования относительного влияния наследственности и среды на психическое развитие детей, на их поведение. Сопоставляя коэффициенты различий в этом развитии, можно судить о взаимоотношении биологического и социального. Эти исследования проводились А. Гезеллом.

И один из таких методов был найден в сравнительных исследованиях близнецов (близнецовый метод). Близнецы бывают монозиготными (МЗ – идентичная наследственность) и дизиготными (ДЗ – у них разные наследственные основы). Возникает перспектива исследования относительного влияния наследственности и среды на психическое развитие детей, на их поведение. Сопоставляя коэффициенты различий в этом развитии, можно судить о взаимоотношении биологического и социального. Эти исследования проводились А. Гезеллом.

А. Гезелл сопровождает положения о росте и развитии идеей культурных влияний. Он пишет, что «культура модулирует и канализирует, но не порождает этапов и тенденций развития». Юношеский возраст он соотносит с периодом от 11 до 21 года. На основе лонгитюдных исследований 165 детей А. Гезелл описывал важные новообразования каждого года жизни. Так, он считал, что в 11 лет начинается перестройка организма и ребенок становится импульсивным, негативным, ему свойственны частая смена настроений, ссоры со сверстниками, бунт против родителей.

В 14 лет интроверсия сменяется экстраверсией, подросток экспансивен, энергичен, общителен, нарастают его уверенность в себе, а также интерес к другим людям и различиям между ними; он очарован словом «личность», любит обсуждать и сравнивать себя с другими, активно идентифицируется с героями книг и литературы, узнавая в них собственные черты.

В 16 лет, по А. Гезеллу, снова наступает равновесие: мятежность уступает место жизнерадостности; значительно увеличиваются внутренняя самостоятельность, эмоциональная уравновешенность, общительность, устремленность в будущее.

Вклад А. Гезелла в детскую психологию, прежде всего, состоит в том, что он положил начало становлению детской психологии как нормативной дисциплины, которая описывает достижения ребенка в процессе роста и развития и на их основе строит разнообразные психологические шкалы. Он ввел в психологию метод лонгитюдного (продольного) исследования, разработал практическую систему диагностики психического развития ребенка от рождения до юношеского возраста, проводил систематические сравнительные исследования нормы и разных форм патологии.

Отмечая важные результаты этих исследований, необходимо подчеркнуть, что основной упор они делали на роль наследственного фактора для объяснения возрастных изменений. В своих исследованиях А. Гезелл ограничивался чисто количественным изучением сравнительных срезов детского развития, сводя развитие к простому увеличению, «приросту поведения», не анализируя качественных преобразований при переходе от одной ступени развития к другой, подчеркивал зависимость развития лишь от созревания организма. Пытаясь сформулировать общий закон детского развития, А. Гезелл обратил внимание на снижение темпа развития с возрастом: чем моложе ребенок, тем быстрее происходят изменения в его поведении. Но что скрывается за изменением темпа развития? В работах А. Гезелла трудно найти ответ на этот вопрос. Это и понятно, ибо следствием применяемых им срезовых (поперечных и продольных) методов исследования было отождествление развития и роста.

Работы А. Гезелла были критически проанализированы Л. С. Выготским, который назвал концепцию А. Гезелла «теорией эмпирического эволюционизма», раскрывающей социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического, как приспособление ребенка к своей среде. Однако призыв А. Гезелла к необходимости контроля за нормальным ходом психического развития ребенка и созданная им феноменология развития (роста) от рождения до 16 лет не потеряли своего значения до сих пор.

Выготским, который назвал концепцию А. Гезелла «теорией эмпирического эволюционизма», раскрывающей социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического, как приспособление ребенка к своей среде. Однако призыв А. Гезелла к необходимости контроля за нормальным ходом психического развития ребенка и созданная им феноменология развития (роста) от рождения до 16 лет не потеряли своего значения до сих пор.

биография этого психолога, философа и педиатра

Арнольд Гезелл: биография этого психолога, философа и педиатрабиографии

January 15, 2023

Арнольд Гезелл был американским психологом, философом и педиатром кто изучал развитие ребенка. Его работа в качестве учителя и писателя в период между 1920 и 1950 годами быстро позиционировала его как одного из великих экспертов в воспитании детей и воспитании детей в Северной Америке.

Однако, это было более признано, потому что это разработало очень важный метод исследования для современной психологии: камера Гезелла.

- Статья по теме: «Что такое постструктурализм и как он влияет на психологию?»

Биография Арнольда Гезелла: доктор, философ и педагог

Арнольд Гезелл (1880-1961) родился в штате Висконсин, США. Он был старшим из 5 детей, детей фотографа и учителя, оба сильно интересовались дошкольным образованием. С целью также стать учителем, Гезелл он был сформирован с самого раннего возраста с педагогом Эдгаром Джеймсом Свифтом

Позже он начал специализироваться на других дисциплинах. Например, он получил степень философии в своем родном городе в 1903 году, в то время как он обучался в лаборатории психологии в университете Висконсина, а также в области истории и образования.

Он получил степень доктора философии в 1906 году и, наконец, он также изучал медицину в Висконсинском университете, защитив докторскую диссертацию в 1915 году. Вскоре он работал доцентом в Йельском университете, где он основал клинику развития ребенка и работал школьным психологом в Коннектикуте.

В этом последнем городе Арнольд Гезелл начал изучать, как развивалось развитие детей с ограниченными возможностями, а затем пришел к выводу, что, чтобы понять это, сначала необходимо понять, как развивалось развитие детей без инвалидности. Это то, что в конечном итоге привело его к разработке некоторых принципов развития ребенка.

- Может быть, вас интересует: «История психологии: авторы и основные теории»

Некоторые материалы от Арнольда Гезелла

Влияние Гезелла исходит из идеи, которая быстро стала популярной и которая до сих пор остается в воображении общества: широко распространенное убеждение, что в развитии ребенка есть своего рода «график».

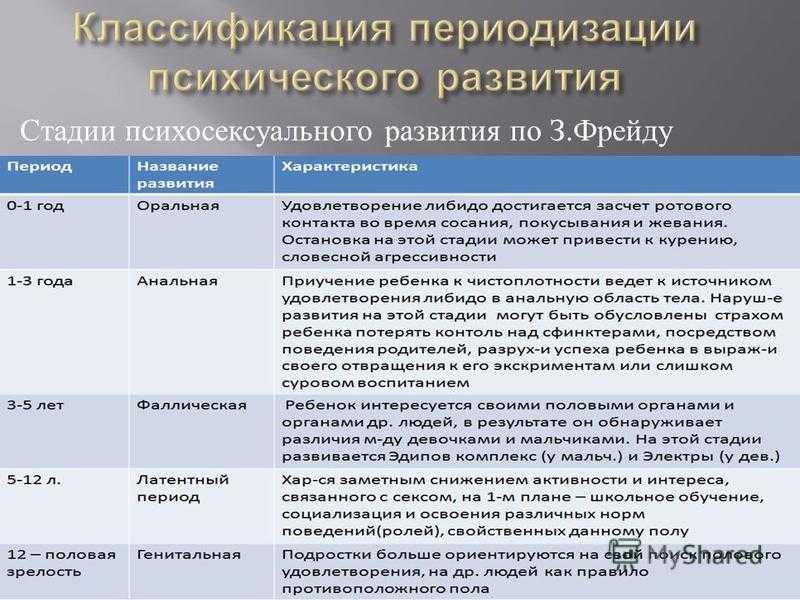

Хотя некоторые предыдущие авторы, такие как Зигмунд Фрейд, уже предлагали теории о развитии ребенка и его стадиях, именно вклад Арнольда Гезелля был определен как ориентир в предмете, по крайней мере, в его время.

Его работа вращается вокруг предложения о том, что процессу созревания можно помочь или сопровождать продуманно разработанная среда поэтому он быстро перешел к образованию.

Во время своих исследований Гезелл сосредоточился на разных моментах развития ребенка, а также на разных характеристиках. Некоторыми из наиболее важных областей были моторное развитие, адаптивное поведение и психосоциальное поведение.

Теоретические влияния

Гезелл считал, что эти этапы, через которые проходит детство, воспроизводят этапы, через которые прошло все развитие и эволюция человеческого вида. Это означает, что его теория о развитии ребенка сильно зависит от эволюционных теорий которые были очень популярны в США и Европе в то время.

Точно так же на его теорию влияют исследования, которые проводились в начале двадцатого века, когда медицина стала поднимать цель лучшего знания детей, в дополнение к этому в то же время велись бурные дебаты о бинарности. врожденная обученности.

Гезелл считал, что большая часть личности и поведения детей передается по наследству, но не нужно было спешить ставить диагноз, особенно в случае людей с ограниченными возможностями.

Это совпало с тем, что в это время Гезелл приехал изучать медицину в Йельский университет, где ему была назначена комната в детской поликлинике. Он отвечал за решение разных детских проблем , Благодаря его предыдущему обучению в качестве педагога и психолога, он подчеркнул связь с родителями детей, которых он лечил, что также считалось чем-то новым, поскольку этот метод был больше похож на образование, чем на медицину.

Кроме того, оторвался от психометрических методов что в то время они были очень популярны и были сосредоточены на оценке интеллекта. Гезелл предпочитал более качественные методы, например, основанные на клиническом наблюдении за каждым ребенком и каждой областью.

Гезелл предпочитал более качественные методы, например, основанные на клиническом наблюдении за каждым ребенком и каждой областью.

Камера Gesell

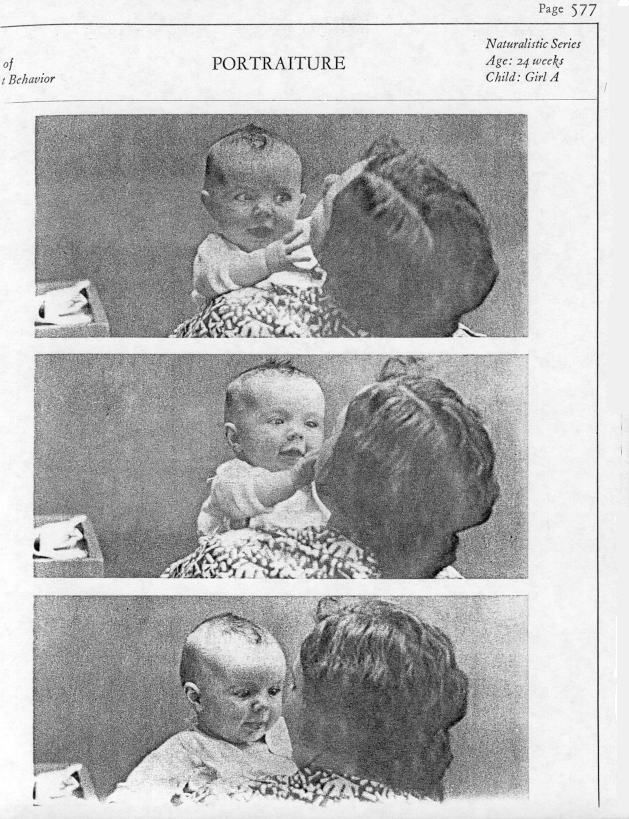

Взяв за влияние своего отца-фотографа, Гезелл использовал множество технологических ресурсов при разработке своих теорий.Например, часто используются камеры и видео в качестве однонаправленных зеркал, чтобы детально увидеть, как развиваются дети.

На самом деле, это однонаправленное зеркало быстро стало камерой наблюдения , который состоит из разделения двух комнат с помощью однонаправленного видения зеркала. Люди из комнаты отражаются в этом зеркале, в то время как люди, находящиеся в комнате, продолжают, они не только не отражают, но и видят, что происходит дальше.

Намерение этой камеры наблюдения что исследователи могут наблюдать за тем, что происходит в соседней комнате без того, чтобы другие люди чувствовали себя застенчивыми, то есть позволяли им действовать более спонтанно и естественно. Эта камера до сих пор используется в качестве очень важного метода исследования и изучения и известна как камера Гезелла.

Эта камера до сих пор используется в качестве очень важного метода исследования и изучения и известна как камера Гезелла.

Основные работы

Некоторые из его основных работ являются работами Умственный рост ребенка дошкольного возраста («Умственное развитие ребенка дошкольного возраста») 1925 г. и Ребенок от пяти до десяти (Ребенок от 5 до 10 лет), с 1977 года.

В соавторстве с другими авторами, Гезелл развивает в обеих книгах идею этапов, через которые проходит детство , Кроме того, они считаются двумя из классических работ психологии развития.

Библиографические ссылки:

- Вейцман, Ф. (2012). Арнольд Гезелл: Созреватель. В Pickren, W., Dewsbury, D. и Wertheimer, M. (Eds.). Портреты пионеров в психологии развития. Психология прессы: Нью-Йорк.

Возрастная психология Диагностика развития психики по Гезеллу (January 2023).

Институт Гезелля и его шесть стадий – осознанная, творческая и смелая жизнь с детьми

Краткий обзор того, как исследователи из Института детского развития Гезелла обнаружили повторяющиеся шесть стадий развития ребенка.

Просмотреть/загрузить в формате pdf Гезелл

Введение

В течение ста лет, первоначально в сотрудничестве с Йельским университетом, Арнольд Гезелл (1880–1961), психолог и педиатр, и его коллеги, которые следовали за ним (в дальнейшем Институт детского развития Гезелла [1] ) проводились детальные наблюдения за детьми от рождения до шестнадцати лет. Из них они разработали профили типичного развития детей в каждой возрастной группе. В ходе этого исследования они заметили, что дети претерпевают предсказуемые изменения «настроения» или «склонности» на разных этапах. Поведение на этих стадиях, по-видимому, чередуется между состоянием равновесия и неравновесия. Некоторые этапы были более обширными, некоторые более внутренними, некоторые более податливыми, некоторые откровенно сложными! В конце концов они определили шесть стадий в цикле, который повторялся на протяжении всего детства, при этом стадии постепенно увеличивались в длину в течение первых семи лет, когда стадии достигли продолжительности в один год. Более точные сведения о том, когда проходят стадии в детстве, приведены в сноске. [2] Каждый цикл содержит шесть стадий Гезелля, о которых я говорю. Подробнее об Институте Гезелла, их исследованиях и о том, как они открыли эти стадии, рассказано ниже.

Более точные сведения о том, когда проходят стадии в детстве, приведены в сноске. [2] Каждый цикл содержит шесть стадий Гезелля, о которых я говорю. Подробнее об Институте Гезелла, их исследованиях и о том, как они открыли эти стадии, рассказано ниже.

История исследований Института детского развития Гезелла

Еще в 1911 году совместно с Йельским университетом доктор Арнольд Гезелл (1880–1961), психолог и педиатр, начал исследования детского развития путем проведения подробных нормативных исследований детей младшего возраста в Йельская клиника детского развития, которую он основал и возглавлял до 19 лет.48. Дети в первоначальных исследованиях принадлежали к семьям с благоприятным социально-экономическим статусом, часто с профессиональными, опытными отцами на северо-востоке США. По мере того, как с годами исследования набирали обороты, Гезелл и его коллеги опросили гораздо больше детей, их родителей и учителей и на основе описаний поведения разработали несколько очень полных конгломератов картин, богатых примерами наблюдаемого поведения. в каждой возрастной группе. Многие из этих нормативных исследований тысяч детей в США были проведены в XIX в.40-х и 1950-х годов.

в каждой возрастной группе. Многие из этих нормативных исследований тысяч детей в США были проведены в XIX в.40-х и 1950-х годов.

Это исследование было продолжено после выхода Гезелла на пенсию (в 1948 г.) в Институте детского развития Гезелла (основанном в 1950 г. коллегами Гезелла докторами Фрэнсис Илг и докторами Луизой Бейтс Эймс), который продолжает эту работу и сегодня. Гезелл, Илг и Бейтс Эймс, а позже и другие исследователи из Института Гезелла опубликовали свои открытия в серии книг за многие годы, в которых подробно описывалось развитие детей от рождения до шестнадцати лет, включая серию книг, которые все еще доступны 9.0010 [3] по каждому году группы от одного до девяти лет и книгу от десяти до четырнадцати лет.

В последние годы Институт уделяет больше внимания детям до семи лет и, в частности, подготовке к школе. Самые последние исследования, проведенные Институтом Гезелла в 2010 году на маленьких детях из разных социально-экономических и этнических групп в США, подтвердили, что неврологическое развитие детей не изменилось, в отличие от окружающей среды. Они продолжают использовать описания стадий, которые мы представляем в этих эссе, в своей настоящей работе.

Они продолжают использовать описания стадий, которые мы представляем в этих эссе, в своей настоящей работе.

Для простоты мы в дальнейшем будем называть всех этих исследователей, самого Гезелла, его сотрудников и всех в Институте Гезелла, которые следовали за ним до настоящего времени, в основном просто «исследователями Гезелла» или просто «Гезелл».

Их выводы: идентификация цикла из шести стадий Гезелля

Хотя Гезелл и его коллеги подчеркивали, что индивидуальные и гендерные различия, а также окружающая среда играют большую роль в развитии детей, они также обнаружили, что в развитии детей есть удивительно закономерное и закономерное развитие. развивающее поведение детей, «ритмический паттерн в развитии», в котором «основная тема» [4] повторяется. Нас особенно интересуют эти структурированные стадии развития, которые они задокументировали: они наблюдали закономерность из шести стадий, которые повторялись с течением времени. Они описали эти этапы и то, как они пришли к ним, в своих трех основных книгах, документирующих их исследования: Первые пять лет жизни ( 1940) , Ребенок от пяти до десяти (1946, 1977) и Молодость Годы от десяти до шестнадцати (1956) и более краткий синопсис первых двух книг Поведение ребенка (1955, 1970) . [5]

[5]

В 1970 г. отмечены: [6]

шестнадцать — делают очевидным, что довольно характерная последовательность стадий поведения повторяется по мере взросления ребенка. Таким образом, первый цикл, о котором мы знаем больше всего, происходит в возрасте от двух до пяти лет, повторяется от пяти до десяти и снова происходит в возрасте от десяти до шестнадцати лет.

Затем они развивают это дальше:

Прежде всего, мы заметили, что два года, пять лет и десять лет представляют собой фокальные точки, в которых поведение, кажется, находится в хорошем равновесии, ребенок испытывает относительно небольшие трудности в собой или окружающим его миром. За каждым из этих относительно гладких и спокойных возрастов следует краткий период, когда поведение кажется нарушенным, беспокойным и беспокойным, и когда ребенок показывает, что он явно не в равновесии. Таким образом, плавность поведения двухлетнего ребенка характерно нарушается в два с половиной года; поведение 5-летнего ребенка прекращается в возрасте от пяти с половиной до шести; и десять распадаются в одиннадцать, 11-летний ребенок характерно показывает, что находится в определенных разногласиях со своим окружением и с самим собой.

За каждым из этих возрастов снова следует период относительного равновесия в три, шесть с половиной и двенадцать лет соответственно, когда жизненные силы находятся в хорошем равновесии. Ребенок счастлив как внутри себя, так и в своем окружении.

За ними следуют эпохи, когда происходит ярко выраженное обращение внутрь или втягивание внешних впечатлений и переживаний, которые нужно обдумывать, обдумывать, переваривать внутри. Эти возрасты составляют три с половиной, семь и тринадцать лет. В три с половиной года этот внутренний процесс часто имеет тревожные побочные эффекты в виде общей эмоциональной неустойчивости, разнообразных страхов, плохой пространственной ориентации, тремора рук, нытья, высокого дрожащего голоса, заикания и спотыкания. Семь и тринадцать лет являются более стабильными возрастами и лучше готовы выдержать напряжение этого замкнутого периода роста. Побочные эффекты в этих поздних возрастах более склонны выражаться в выраженной чувствительности и обидчивости, исключительной замкнутости и угрюмости, а также в незначительном и пессимистическом отношении к жизни в целом.

За всеми тремя эпохами следуют периоды крайней экспансии. Четыре, восемь и четырнадцать — все это время, когда поведение ребенка заметно отличается в большинстве основных аспектов. Ему даже грозит слишком большая экспансия. Он уходит из дома и теряется в четыре часа, в восемь требует кататься на велосипеде по улице и может быть сбит, а в четырнадцать запутывается в своих многочисленных и противоречивых социальных планах.

Следующие три возраста (четыре с половиной года, девять лет и пятнадцать лет) — это те, о которых мы знаем меньше всего, но мы знаем достаточно, чтобы признать определенное сходство этих трех периодов. В каждом из них поведение менее общительно, чем в непосредственно предшествовавшем ему возрасте. В каждом он находится в менее хорошем равновесии. Детские специалисты часто описывают каждый из этих трех возрастов термином «невротический», хотя каждый из них может представлять совершенно нормальные стадии развития.

И затем снова, каждый раз, мы приходим к возрастам стабильности и относительно хорошего равновесия: пять, десять и шестнадцать.

Мы начали здесь этот обзор циклов поведения в двухлетнем возрасте, но на самом деле он мог бы быть начат в младенчестве, когда происходят одни и те же чередования периодов прихода и ухода, периодов равновесия и неравновесия. Важно отметить, что в раннем младенчестве заметные изменения происходят очень быстро и отчетливо проявляются с недельными интервалами. По мере роста эти изменения становятся более отчетливыми с двухнедельными интервалами. 6-недельный ребенок улыбается спонтанно, а 8-недельный ребенок улыбается в социальной реакции. С увеличением возраста (от двенадцати недель до года) легко определяются месячные приросты. От одного до двух лет интервалы смены удлиняются до трех месяцев, а от двух лет до семи лет – до шести месяцев. С семи до десяти лет (и далее до шестнадцати) эти существенные изменения, по-видимому, происходят реже — с интервалом примерно в год. Вероятно, эта спираль роста еще больше замедляется в 20-30-е годы, но вполне возможно, что предсказуемые возрастные изменения продолжают происходить, хотя и менее четко выраженные, в эти и последующие годы и, вероятно, на протяжении всей жизни. .

.

Краткое и довольно схематическое табличное представление о возрастных изменениях с двух лет спустя, как описано выше, следует: [7]

[AGE] [Описание]

2 5 10 16 Гладкие, консолидированные (Равновесие)

2 ½ 5 ½-6 11 Разрушение (не равновесие)

3 6 ½ 12 округленная-балансированная сортировка (равновесие)

3 ½ 7 13 Внутренние (не-равновесие)

4 8 14 14 Эффективные, экспансивные (равновесие)

4 ½ 9 15 Вингвартированные, обеспокоенные, «невротические», (dis-равновесие)

… Орден , в котором эти стадии следуют друг за другом, которые являются наиболее важными. — гораздо важнее, чем точный возраст, в котором тот или иной ребенок достигает этих стадий. И каждый ребенок придает этим возрастным рядам свою индивидуальную изюминку. Также важен тот факт, что за периодами относительного спокойного равновесия, как правило, следуют периоды, когда поведение менее спокойное, менее приспособленное, и им предшествуют.

Далее они отмечают, что способности на каждой стадии не одинаковы; разница в навыках огромная. Но они сходны в «способе приспособления к окружающему миру» и в том, что «изменение в том же направлении » происходит в каждом случае. [8] Далее, что «подцикл завершает еще один оборот в момент возраста, который является одновременно окончанием и новым началом».

Говорят:

Эти ритмические последовательности имеют смысл. Они составляют процесс, посредством которого достигается рост, а не добавление, шаг за шагом, и не плавное однородное увеличение, подобное расширяющемуся воздушному шару. Рост сочетает в себе интеграцию и дифференциацию… [это] процесс формирования паттернов, включающий различные альтернативы с разной значимостью. Сам процесс непостижимо сложен, но лежащий в его основе принцип вполне понятен. [9]

Далее они указывают, что человек устроен двусторонне и что «весь путь развития усеян противоположными альтернативами»:

Проблема развития, задача системы действия состоит в том, чтобы привести противоположности в эффективный контроль и противовес. Этот контроль — не статический баланс, а направление двусторонних напряжений и конфликтов таким образом, что индивидуум достигает интеграции, выбора и направления… Процесс роста уравновешивает одну крайность поведения, компенсируя или соединяя ее с противоположной. [10]

Этот контроль — не статический баланс, а направление двусторонних напряжений и конфликтов таким образом, что индивидуум достигает интеграции, выбора и направления… Процесс роста уравновешивает одну крайность поведения, компенсируя или соединяя ее с противоположной. [10]

Имеются изменения относительного равновесия и переходного неравновесия; есть ритмы акцента в интровертной и экстравертной деятельности, в доме и в школе, в личных и групповых интересах, в мелкой и крупной моторике, в движениях туда-сюда, в тонком контроле движений глаз. Только определяя сдвиги в развитии таких уравновешенных черт, мы можем прийти к более точной картине того, каковы [дети] на самом деле. Развитие идет не по прямой.

Они подчеркивают, что следует также иметь в виду, что:

Хронологический возраст растущего человека в очень большой степени определяет то, как от него можно ожидать поведения. Это, по-видимому, основное правило развития. Однако… поведение по мере взросления не обязательно улучшается и не всегда продолжается в том же направлении. [11]

[11]

Проверка и проверка наблюдений с течением времени.

Эти выводы стали ясны только со временем и часто подвергались сомнению. «Ребенок от пяти до десяти» был первоначально написан в 1946 году Арнольдом Гезеллом, Фрэнсисом Л. Ильгом и Луизой Бейтс Эймс, но в 1974 году было опубликовано новое издание, написанное в сотрудничестве с Гленной Э. Буллис. В предисловии авторы написали [12] :

Нам было приятно перечитать предисловие к первому изданию этой книги, написанному в 1946 году. от его или ее самых ранних начинаний от самого рождения. Мы ожидали основных и драматических фаз развития, поскольку они выражались в удивительно закономерной и закономерной последовательности. Мы стали уважать рост и радоваться каждому новому проявлению. Но по мере того, как ребенок становился старше и получал множество новых стимулов из школьной среды, мы ожидали, что эти четкие закономерности роста будет не так просто определить.

На самом деле все было наоборот. Именно во время изучения возрастов от пяти до десяти мы, наконец, ясно увидели поток стадий (шесть, по нынешним подсчетам) внутри каждого из больших циклов. (Мы определили основные циклы роста, которые происходят от двух до пяти, от пяти до десяти и от десяти до шестнадцати, и в каждом из них мы видим одну и ту же последовательность чередующихся стадий равновесия и неравновесия, обращения поведения внутрь и наружу.)

Кажется, все так легко становится на свои места. Есть гладкость пятилетнего и, наконец, еще раз десятилетнего возраста, внешние границы этого цикла, когда все кажется в хорошем равновесии. Есть стадия расставания с пяти с половиной до шести. Шесть с половиной — это момент равновесия между распадом пяти с половиной и обращением внутрь семи. Семерка в некотором роде представляет собой впадину волны, когда действует так много тонких и даже темных сил. Но и это проходит, и слава гребня волны наступает в восемь, когда все высвобождается и ребенок, как мы его описываем, экспансивный, быстрый и оценивающий. Затем наступает период погружения в себя и беспокойства в девять, за которым следует прекрасное равновесие в десять.

Затем наступает период погружения в себя и беспокойства в девять, за которым следует прекрасное равновесие в десять.

Это новое осознание упорядоченности и значения стадий заставило нас оглянуться на более ранние годы жизни, чтобы увидеть, происходили ли те же самые стадии. Конечно же, все они были там, но выражались с большей скоростью. Те же шесть этапов были пройдены за три года только с двух до пяти…

Мы можем сообщить, что, когда мы проводили наше исследование старших возрастов, от десяти до шестнадцати, мы сопротивлялись концепции, что стадии внутри цикла будут продолжаться; это казалось почти слишком погладить. Но чем больше мы сомневались, тем ярче проявлялись этапы. Теперь у нас нет сомнений, что подобное формирование паттернов имеет место на протяжении всей жизни.

Ранее в предисловии 1974 года они писали:

Всегда наступает время пересмотра, особенно после тридцати лет, а тем более сейчас, когда так много всего происходит так быстро. Но в то же время мы поражены тем, что в этом томе сохранилась такая большая часть того, что было написано в 1946 году. Ребенок пяти-десяти лет по-прежнему растет и действует примерно так же, как и тридцать лет назад, и делал за много лет до этого.

Ребенок пяти-десяти лет по-прежнему растет и действует примерно так же, как и тридцать лет назад, и делал за много лет до этого.

На самом деле, похоже, изменился не столько ребенок, сколько культура. Пятилетние дети кажутся по большей части хорошо приспособленными, спокойными и вполне очаровательными. Семерки часто замкнуты и задумчивы, несколько несчастны. Восьмилетний ребенок экспансивный, быстрый и оценивающий. Десятка спокойна, собрана и благодарна. И так для веков между ними. Они остались очень такими, какими мы их видели еще в 1946. [13]

In Your Nine Year Old Луизы Бейтс Эймс и Кэрол Чейз Хабер (из Института человеческого поведения Гезелла), опубликовано в 1990 году, авторы пишут: [14] 9000 Мы долго искали подтверждение нашему наблюдению, что поведение ребенка, по-видимому, попеременно колеблется между стадиями равновесия и неравновесия и между стадиями направленного внутрь и обращенного вовне поведения. Существует определенное соответствие между периодами слабого или нулевого роста доктора Эпштейна и нашим собственным возрастом или стадиями, когда поведение кажется несколько замкнутым и спокойным. Девять лет — это один из его периодов покоя, а для нас девять — это возраст замкнутости. Институт Гезелла завершил еще одно трехлетнее исследование развития детей младшего возраста в 2010 году. В нем приняли участие около 1300 детей в возрасте от 3 до 6 лет из 53 школ в 23 штатах из всех демографических и экономических слоев по всей стране (США). Исполнительный директор Института человеческого развития Гезелла в 2010 году Марси Гуддеми сказала, что дети развиваются с той же скоростью неврологически, что и в 1940-х годах, когда доктор Арнольд Гезелл делал свою новаторскую работу, однако сегодня их заставляют делать все раньше. . «Несмотря на технологии, средства массовой информации и Интернет, способ развития ребенка не изменился за последнее столетие. Но детский сад точно изменился». [16] Кроме того, оценки Gesell Developmental Observation (GDO), основанные на работе Gesell и опубликованные в 1940 (пересмотренный по результатам недавнего исследования как GDO-R) широко использовались в течение 70 лет и со временем прошли валидацию. Дополнительную информацию об Институте детского развития Гезелла и его публикациях можно найти на веб-сайте www.gesellinstitute.org. Публикации Института Гезелля отражают их глубокое понимание и сострадание к детям, и в результате их советы родителям и учителям практичны и мудры. Их миссия в 2014 году – «продвигать принципы развития ребенка при принятии всех решений для детей младшего возраста», и они являются решительными и активными защитниками детей и их потребностей, таких как право на время для игр. Такие исследователи, как Арнольд Гезелл и его коллеги из Института Гезелла, а также такие люди, как доктор Бенджамин Спок, заложили основу для более демократичного и сострадательного воспитания. За последние 50 лет в англоязычных странах и, по крайней мере, в Европе дети получили больше уважения и признания их индивидуальности. Тем не менее, у каждого поколения есть свои стрессоры, и сегодня стресс принимает другую форму, чем во времена первоначальных исследований. Дети в первоначальных исследованиях были материально менее обеспечены и жили во время и после двух мировых войн и великой депрессии, иногда с родителями, травмированными войной. Сегодня многие дети все еще растут в далеко не идеальных условиях; многие семьи более богаты, но в них больше спешки, чрезмерной стимуляции, меньше ритма и рутины, значительно меньше сна, меньше естественных и творческих игр, больше экранного времени, больше часов ухода за детьми и новые непонимания потребностей детей (особенно в отношении детей). потребность в соответствующей защите и границах и т. д.). Детское поведение, связанное с развитием, по-прежнему часто омрачается стрессовым и зачастую «неконтролируемым» поведением. Цикл развития детства по Гезеллу с его шестью отдельными стадиями раскрывает архетипическую модель поведения и качеств, которые традиционно связывались с планетами. Эта идея исследуется в шести эссе о конкретных планетах в «Планетарных качествах в развитии ребенка — независимом исследовательском проекте». Просмотреть/загрузить в формате pdf Gesell [1] Институт Gesell также назывался Институтом человеческого развития Gesell на одном этапе, и я использовал эти два названия взаимозаменяемо. Настоящий Институт использует название Институт детского развития Гезелла, и его можно найти в Интернете под этим названием по адресу www. До начала двадцатого века научные наблюдения за детьми не были обычным явлением. Свое исследование он сосредоточил на обширном изучении небольшого числа детей. Он начал с детей дошкольного возраста, а затем расширил свою работу до детей в возрасте от 5 до 10 и от 10 до 16 лет. Из своих открытий Гезелл пришел к выводу, что умственное и физическое развитие младенцев, детей и подростков сопоставимы и параллельны упорядоченным процессам. Результаты его исследований были использованы при создании графиков разработки Gesell , который можно использовать у детей в возрасте от четырех недель до шести лет. Тест измеряет реакцию на стандартизированные материалы и ситуации как качественно, так и количественно. Особое внимание уделяется моторному и языковому развитию, адаптивному поведению и личностно-социальному поведению. Наблюдения Гезелля за детьми позволили ему описать вех развития в десяти основных областях: двигательные характеристики, личная гигиена, эмоциональное самовыражение, страхи и мечты, самость и секс, межличностные отношения, игры и развлечения, школьная жизнь, этическое чувство, и философское мировоззрение . Его подготовка в области физиологии и его внимание к вехам развития привели к тому, что Гезелл стал решительным сторонником «созревающего» взгляда на развитие ребенка. То есть он считал, что развитие ребенка происходит по заранее заданному, естественно разворачивающемуся плану роста. Самым заметным достижением Гезелла был его вклад в «нормативный» подход к изучению детей . В 1940-х и 1950-х годах Гезелл считался главным авторитетом страны в области воспитания и развития детей, а коэффициенты развития, основанные на его графиках развития, широко использовались для оценки интеллекта детей. Гезелл утверждал в широко читаемых публикациях, что лучший способ воспитания детей требует разумного руководства, а не вседозволенности или жесткости. В конце концов превосходство идей Гезелля уступило место теориям, которые подчеркивали важность экологических, а не внутренних элементов в развитии ребенка, поскольку идеи Джерома С. Брунера и Жана Пиаже получили известность. Работы Гезелла подвергались критике со стороны других психологов, потому что он не сразу признал наличие индивидуальных и культурных различий в развитии ребенка, а его внимание к нормам развития подразумевало, что то, что типично для каждого возраста, является также и желательным. Это подтверждение ждало долго, но текущее исследование доктора Германа Т. Эпштейна из Университета Брандейса [15] предполагает, что мозг растет сериями всплесков, во время которых он становится более восприимчивым к преподаванию и обучению. (Согласно его исследованиям, около 85 процентов детей следуют аналогичному графику.) Когда мозг, в первую очередь кора, находится на одной из этих стадий быстрого роста, миелиновые и дендритные связи увеличиваются, образуя новые каналы для мысли. В это время мозг наиболее обучаем.

Это подтверждение ждало долго, но текущее исследование доктора Германа Т. Эпштейна из Университета Брандейса [15] предполагает, что мозг растет сериями всплесков, во время которых он становится более восприимчивым к преподаванию и обучению. (Согласно его исследованиям, около 85 процентов детей следуют аналогичному графику.) Когда мозг, в первую очередь кора, находится на одной из этих стадий быстрого роста, миелиновые и дендритные связи увеличиваются, образуя новые каналы для мысли. В это время мозг наиболее обучаем. В исследовании оценивались способности к развитию и было обнаружено, что результаты согласуются с первым исследованием такого типа, проведенным в 1940-х годах самим Арнольдом Гезеллом. Например, они обнаружили замечательную стабильность в возрасте, в котором они могли выполнять такие задачи, как сосчитать четыре монетки (4 года) или нарисовать треугольник (5 ½), навык, необходимый для обучения письму.

В исследовании оценивались способности к развитию и было обнаружено, что результаты согласуются с первым исследованием такого типа, проведенным в 1940-х годах самим Арнольдом Гезеллом. Например, они обнаружили замечательную стабильность в возрасте, в котором они могли выполнять такие задачи, как сосчитать четыре монетки (4 года) или нарисовать треугольник (5 ½), навык, необходимый для обучения письму. Также было показано, что теория созревания Гезелля связана с работами других известных теоретиков, таких как Пиаже и Выготский.

Также было показано, что теория созревания Гезелля связана с работами других известных теоретиков, таких как Пиаже и Выготский. Заключение

Эмоциональное развитие детей было рассмотрено в новом свете, а «движение за самооценку» закрепило новый акцент на уважении к ребенку. С ростом общего благосостояния у многих детей детство стало более «легким» в материальном отношении.

Эмоциональное развитие детей было рассмотрено в новом свете, а «движение за самооценку» закрепило новый акцент на уважении к ребенку. С ростом общего благосостояния у многих детей детство стало более «легким» в материальном отношении. Тем не менее, как предположили исследователи Гезелла в 1974 [17] и снова в 2010 году именно культура меняется и меняет детей, а не изменение архетипических моделей развития детей, описанных в исследовании Института Гезелла. Архетипическое поведение, выявленное на шести стадиях Гезелля, все еще можно ясно увидеть у детей сегодня.

Тем не менее, как предположили исследователи Гезелла в 1974 [17] и снова в 2010 году именно культура меняется и меняет детей, а не изменение архетипических моделей развития детей, описанных в исследовании Института Гезелла. Архетипическое поведение, выявленное на шести стадиях Гезелля, все еще можно ясно увидеть у детей сегодня. Endnotes

gesellinstitute.org

gesellinstitute.org

[2] In Gesell, Arnold, Ilg, Frances L., Bates Ames, Louise The Child от пяти до десяти (Harper & Row, New York 1977) с. 47 исследователи Гезелля перечисляют возраст на каждой стадии, в циклах Шести стадий до 16 лет. Стадия указана в скобках: рождение (6-я стадия), 4 недели (1-я стадия), 6-12 недель (2-я стадия), 16 недель (3-я стадия), 20 недель (4-я стадия), 24-28 недель (5-я стадия) , 32 недели (стадия 6), 40 недель (1), 44-48 недель (2), 52-56 недель (3), 15 месяцев (4), 18 месяцев (5), 21 месяц (6), 24 месяца ( 1), 2,5 года (2), 3 года (3), 3,5 года (4), 4 года (5), 4,5 года (6), 5 лет (1), 5,5-6 лет (2) , 6 ½ лет (3), 7 лет (4), 8 лет (5), 9лет (6), 10 лет (1), 11 лет (2), 12 лет (3), 13 лет (4), 14 лет (5), 15 лет (6), 16 лет (1). некоторые небольшие вариации на первый год.

[3] Их можно найти в разделе «Институт развития детей Гезелла», Ваш годовалый ребенок, Ваш двухлетний ребенок, и т. д. до Ваш возраст от десяти до четырнадцати лет Различные авторы и даты . Все книги доступны в их книжном магазине на сайте www.bookstore.gesellinstitute.org

Все книги доступны в их книжном магазине на сайте www.bookstore.gesellinstitute.org

[4] Gesell, Arnold, Ilg, Frances L., Bates Ames, Louis Молодежь Годы от десяти до шестнадцати Хэмиш Гамильтон, Лондон, 1956, стр. 18

[5] Gesell, Arnold et al. Первые пять лет жизни. Руководство по изучению ребенка дошкольного возраста Harper and Row New York, 1940. Гезелл, Арнольд Илг, Фрэнсис Л., Бейтс Эймс, Луиза в сотрудничестве с Буллисом, Гленной Э. Ребенок из Five to Ten Harper and Row New York, 1946, 1977. Gesell, Arnold, Ilg, Frances L., Bates Ames, Louis Youth Годы от десяти до шестнадцати Hamish Hamilton, London 1956. Ilg, Frances L. Bates Ames, Louise Child Behavior Hamish Hamilton London, 1955, 1970

[6] Ilg, Child Behavior op. цит. p10-14

[7] Мы добавили дополнительные слова, которые они использовали с этого времени для описания стадии, а также описания Равновесия/Неравновесия в этой таблице.

[8] Gesell, Youth op. цит. стр. 18

[9] Там же, стр. 19

[10] Там же, стр. 19

[11] Бейтс Эймс, Илг и С. М. Бейкер Ваш ребенок от десяти до четырнадцати лет Dell Trade в мягкой обложке, какой город издания? 1988 p8

[12] Гезелл, Илг и Эймс в сотрудничестве с Буллисом Ребенок от пяти до десяти Харпер и Роу Нью-Йорк, 1946, 1977 какой сейчас год публикации? p xv-xvi

[13] Там же, p. i of the Preface

[14] Bates Ames, Louise & Chase Haber, Carol, Your Nine Year Old Dell Trade Paperback, New York 1990 p11-14

[15] Описано в Healy, Jane M. Разум вашего ребенка растет Нью-Йорк, Даблдей 1987 с.75 Эпштейн описал эти всплески роста как происходящие каждые четыре года, с 2-4, с 6-8, с 10 до 12 и с 14-16 лет.

[16] Цитируется в New Haven Advocate от 20 октября 2010 г. в «Горячей теме». Работает ли раннее образование?»

[17] Ранее цитировалось из Gesell et al. The Child from Five to Ten op cit p ix Теория роста и развития: ARNOLD GESELL (1880 – 1961)

Арнольд Гезелл был одним из первых психологов, систематически описывающих физические, социальные и эмоциональные достижения детей с помощью количественное исследование человеческого развития от рождения до подросткового возраста.

Арнольд Гезелл был одним из первых психологов, систематически описывающих физические, социальные и эмоциональные достижения детей с помощью количественное исследование человеческого развития от рождения до подросткового возраста.  Результаты теста сначала выражаются как возраст развития (DA), который затем преобразуется в коэффициент развития (DQ), представляющий «часть нормального развития, которая присутствует в любом возрасте». Для каждой из функций, на которых строится шкала, может быть получен отдельный коэффициент развития.

Результаты теста сначала выражаются как возраст развития (DA), который затем преобразуется в коэффициент развития (DQ), представляющий «часть нормального развития, которая присутствует в любом возрасте». Для каждой из функций, на которых строится шкала, может быть получен отдельный коэффициент развития. При таком подходе психологи наблюдали за большим количеством детей разного возраста и определяли типичный возраст или «нормы», для которых большинство детей достигало различных этапов развития.

При таком подходе психологи наблюдали за большим количеством детей разного возраста и определяли типичный возраст или «нормы», для которых большинство детей достигало различных этапов развития.