Теория всего: можно ли объединить всю физику одной концепцией

По мнению суперкомпьютера из книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», 42 — это «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» (Фото: Pexels)

Принцип «я знаю, что я ничего не знаю» более чем актуален: казалось бы, границы познания расширены как никогда, но нет — вопросов все еще много. И главный из них — как все, что мы знаем, согласуется между собой?

Да, именно так. Все, что мы как человечество поняли об устройстве этого мира, нужно «собрать в кучу», сложить в связный логичный текст. Разработать теорию, которая будет непротиворечива и объяснит происхождение и принцип действия всех физических явлений на всех уровнях: от уровня квантов до уровня взаимодействия галактических суперкластеров. Такую гипотетическую пока теорию ученые называют «теорией всего». Над ее созданием трудятся физики всего мира уже много десятков лет.

«Теория всего» — что это и почему это нужно?

«Теорией всего» называют универсальную теорию всеобъемлющего характера, которая позволила бы связать воедино все гипотетические и достоверно известные, проверенные знания о физике (физических свойствах / явлениях) нашей вселенной. При этом имеется в виду не Вселенная — гигантский космический объект, а вселенная в более широком значении — наш окружающий мир, все существующие физические аспекты нашей реальности.

Попытки упростить и унифицировать мироустройство подобным образом предпринимались всегда. И надо сказать, именно до развития научного знания они были максимально успешными. Теория о Земле, стоящей на трех китах, к примеру, отлично справлялась с задачей — мир был понятен. И даже в XIX веке, когда господствовала ньютоновская механика, все было более-менее ровно: казалось, яблоки падают под деревья и так происходит всегда и везде.

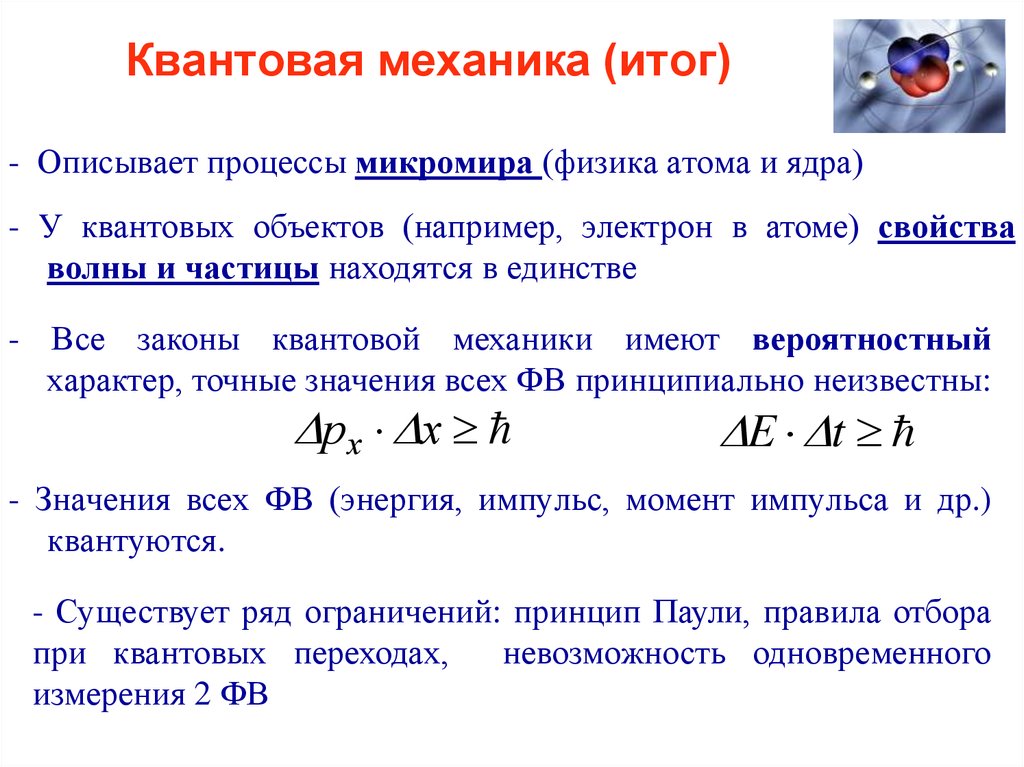

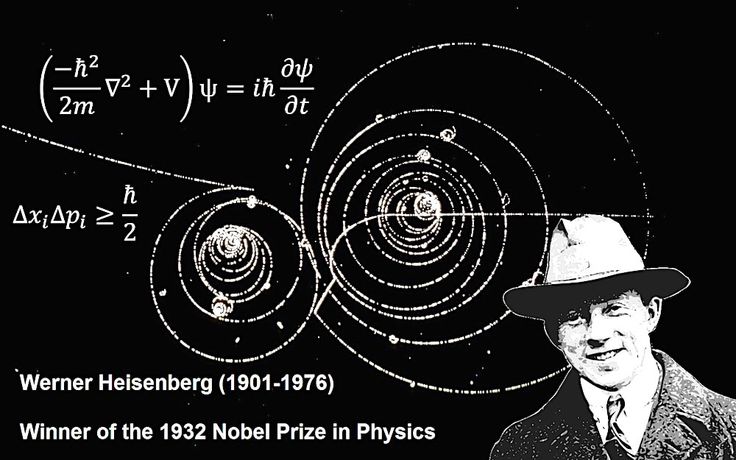

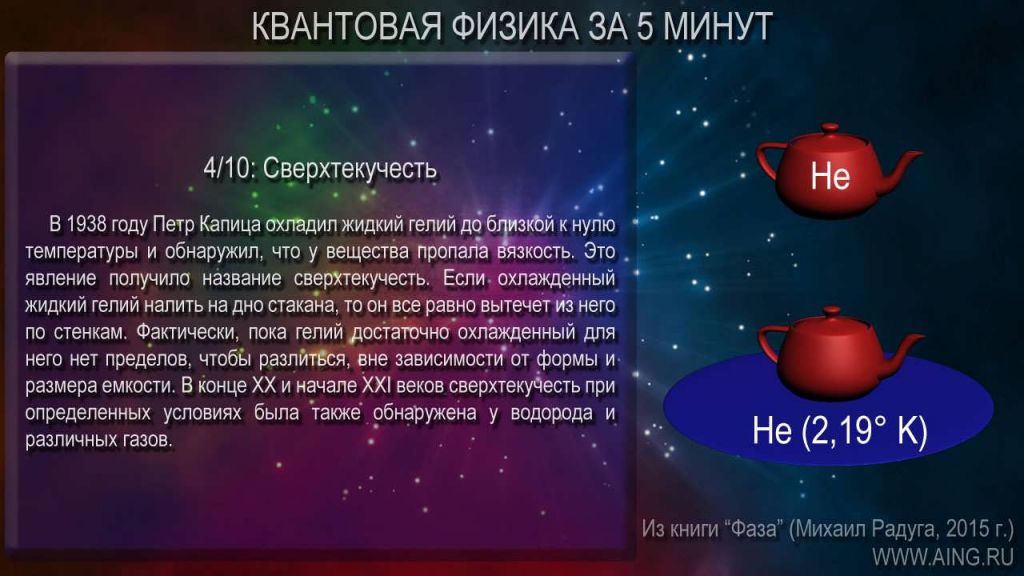

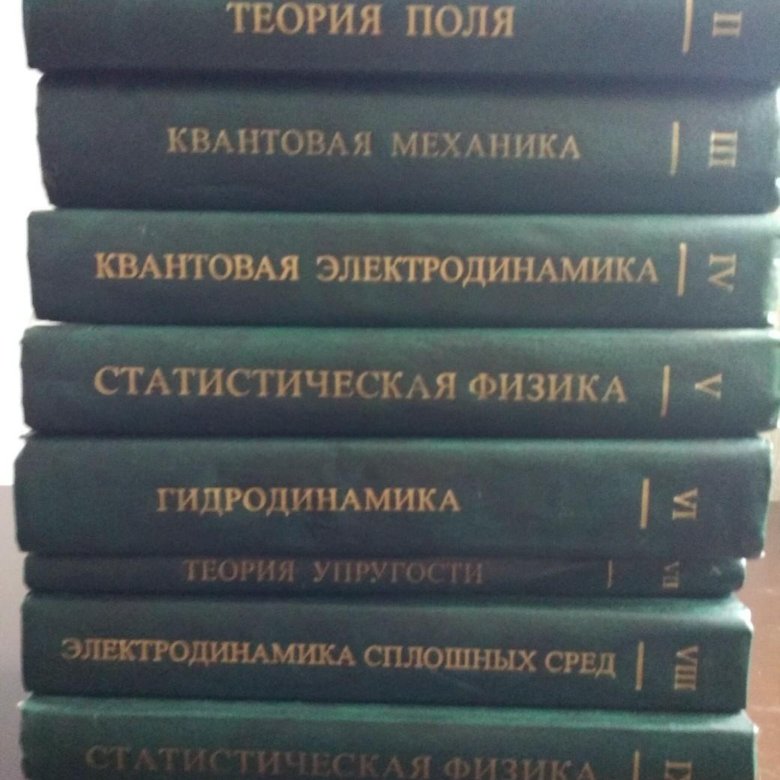

Однако потом «всё сломалось». В начале XX века на свет появились две крупных модели, которые навели суету. Это теория относительности Эйнштейна (применима для изучения движения тел с любыми скоростями в гравитационных полях любой интенсивности) и квантовая механика — абсолютно новая область знания, занимающаяся физикой элементарных частиц. Вдруг выяснилось, что физические законы на микроуровне не соотносятся с законами, принятыми в мире крупных объектов.

Это теория относительности Эйнштейна (применима для изучения движения тел с любыми скоростями в гравитационных полях любой интенсивности) и квантовая механика — абсолютно новая область знания, занимающаяся физикой элементарных частиц. Вдруг выяснилось, что физические законы на микроуровне не соотносятся с законами, принятыми в мире крупных объектов.

И квантовая механика, и теория относительности доказанно работают на своих уровнях, объясняя природу тех или иных явлений и обладая достаточной предсказательной силой. Обе теории самодостаточны: для работы с микро- и макрообъектами можно пользоваться соответствующей областью знаний и горя не знать, данные другой модели не требуются. Именно такая самодостаточность дезориентирует: поставь две теории рядом — и сразу появятся противоречия или несоответствия. «Примерить» одно на другое не выйдет.

Такое, конечно, устраивало не всех. Альберт Эйнштейн говорил: «Интеллект, который жаждет единой теории, не может быть удовлетворен предположением, что существуют два разных поля, совершенно независимых друг друга по своей природе». С начала 20-х годов прошлого века и до конца своей жизни великий ученый пытался скомпоновать все известные на тот момент данные, но не преуспел.

С начала 20-х годов прошлого века и до конца своей жизни великий ученый пытался скомпоновать все известные на тот момент данные, но не преуспел.

Какие «теории всего» есть?

Не преуспел, к сожалению, не только Эйнштейн. На данный момент не существует общепринятой, утвержденной теории, которая отвечала бы сразу на все вопросы. Хотя есть несколько теорий-кандидатов. Вот самые яркие из них:

- «Теория почти всего», известная также как «стандартная модель». Теория детально прописывает связи электромагнитного взаимодействия, слабого ядерного и сильного ядерного взаимодействий, а также создает «зоопарк» элементарных (субатомных) частиц. В то же время эта теория, являющаяся доминирующей в науке на сегодняшний день, хоть и связывает воедино многое, имеет ряд белых пятен. Она не вписывает гравитацию в систему взаимодействий и не поясняет природу темной материи и энергии.

- Теория струн. Это одна из теорий квантовой гравитации. Ее задача — объединить гравитацию с тремя другими базовыми взаимодействиями (электромагнитным и сильным и слабым ядерными), то есть исправить базовый недочет стандартной модели.

Согласно теории струны — это одномерные бесконечные объекты, которые колеблются с разной частотой и их колебания (характеристики колебаний) задают (противоречивые) свойства всей существующей материи. Разработка теории ведется более 40 лет, но пока надежных доказательств ее валидности не получено. Кроме того, модель имеет несколько ответвлений, соревнующихся между собой.

Согласно теории струны — это одномерные бесконечные объекты, которые колеблются с разной частотой и их колебания (характеристики колебаний) задают (противоречивые) свойства всей существующей материи. Разработка теории ведется более 40 лет, но пока надежных доказательств ее валидности не получено. Кроме того, модель имеет несколько ответвлений, соревнующихся между собой. - Теория петлевой квантовой гравитации. Еще одна из теорий квантовой гравитации представляет, что пространство-время одномерно и собрано из небольших дискретных петель или групп петель (гравитационных полей размером 10-35 м). Представить «базовые строительные элементы вселенной» можно как ткань-сеточку, говорит физик Хорхе Пуллин (Jorge Pullin) из Университета штата Луизиана. Теория является перспективной и активно разрабатывается.

- М-теория. Теория, объединяющая в себе разные версии теории суперструн. Согласно ей, предполагается существование «бран» — двух- или пятимерных объектов, чьи свойства должны объяснять «законы природы».

Почему не удается найти универсальное решение?

Будет ли найдена какая-то одна теория, связывающая квантовую и неквантовую механику, неясно. Многие даже думают, что задача может быть либо непосильна для человечества на текущем этапе развития, либо нереалистична по сути. Также есть мнение, что создание единой теории попросту бесполезно.

Невозможность полноты знания

Одним из аргументов против «теории всего» называют теорему Гёделя о неполноте (Gödel’s incompleteness theorem). Австрийский математик Курт Гёдель рассмотрел идею о том, что все теоремы в математике могут быть выведены всего из нескольких предположений (аксиом). Если представить теоремы как воздушные шарики, парящие над землей аксиом, но связанные между собой логическими цепочками, то можно будет увидеть, что существуют теоремы, являющиеся истинными, но не выводимыми из аксиом напрямую — это свободно парящие шарики, никак не связанные с землей. Следовательно, математика неполна. Она ограничена сама собой. Фримен Дайсон писал по этому поводу: «Неважно, как много задач мы решили, всегда будут те задачи, которые не решаются по известным нам правилам».

Следовательно, математика неполна. Она ограничена сама собой. Фримен Дайсон писал по этому поводу: «Неважно, как много задач мы решили, всегда будут те задачи, которые не решаются по известным нам правилам».

Стивен Хокинг, известный физик, тоже не исключал, что, возможно, поиск единой «теории всего» будет вечным. «Некоторые люди будут очень разочарованы, если не найдется единой теории, которую можно будет уложить в конечном числе принципов. Раньше я к таким относился, но сейчас изменил свое мнение. Сейчас я рад, что наш поиск понимания никогда не придет к концу. Всегда будет вызов новых открытий», — говорил он.

Никакое познание никогда не заканчивается. Наука может доказать, что теория неверна, способна собрать данные в пользу теории, протестировать и верифицировать предсказания в рамках теории. Но заявить, что вот он — последний наш вариант, точнее и лучше уже ничего не придумаем, — не получится. Это попросту ненаучно.

С другой стороны, есть не только вопрос неполноты знания в целом, но и ограниченность знаний на текущий момент. Нам не только неизвестны все правила, по которым связываются квантовая механика и теория гравитации, нам известно, в принципе, мало что. Список непонятных науке вещей впечатляет: тут и непонимание того, как работает магниторецепция (чем животные «воспринимают» магнитное поле Земли?), и недообъясненность природы сонолюминесценции (возникновения вспышки света при схлопывании пузырьков, произведенных в жидкости ультразвуковой волной), и много-много чего другого.

Нам не только неизвестны все правила, по которым связываются квантовая механика и теория гравитации, нам известно, в принципе, мало что. Список непонятных науке вещей впечатляет: тут и непонимание того, как работает магниторецепция (чем животные «воспринимают» магнитное поле Земли?), и недообъясненность природы сонолюминесценции (возникновения вспышки света при схлопывании пузырьков, произведенных в жидкости ультразвуковой волной), и много-много чего другого.

Неправильно поставленный вопрос

Также физики замечают, что какой-то единой теории может вообще не быть. Вероятно, что разные и, казалось бы, не связанные между собой законы существуют параллельно и никакой конкретной причины их существования именно в таком виде нет, а те сложные формулы, которые мы придумали, чтобы их сочленить, на самом деле — просто порождение нашего человеческого воображения. Ненужные дополнительные сущности, которые не помогают нам описать Вселенную.

Мы полагаем, что мир устроен красиво и элегантно, симметрично с математической точки зрения, но что, если это принципиально не так? По мнению ряда авторов, к примеру Сабины Хоссенфельдер из Франкфуртского института перспективных исследований, пытаться искать данные, которые идеально подошли бы к имеющейся концепции, не совсем правильно. «Вся идея «теории всего» стоит на не совсем научном принципе. И это просто не очень хорошая стратегия — разрабатывать теорию, и нет, это не по стандартной методологии. На самом деле, даже наоборот. Идея опираться на красоту теории при ее создании никогда не была хорошей».

«Вся идея «теории всего» стоит на не совсем научном принципе. И это просто не очень хорошая стратегия — разрабатывать теорию, и нет, это не по стандартной методологии. На самом деле, даже наоборот. Идея опираться на красоту теории при ее создании никогда не была хорошей».

Нефальсифицируемость

Еще один «естественный» ограничитель в поиске «теории всего» — тезис о том, что теория должна быть опровергаема и систематически проверяема. Нельзя просто так взять и выдать за теорию то, что нельзя проверить: должна существовать возможность хотя бы гипотетически, в будущем верифицировать то, что придумали авторы. Пока мы не можем на 100% сказать, что все имеющиеся на рассмотрении теории-кандидаты научны, согласно критерию опровержимости.

Сможет ли наука обрести «теорию всего»?

Мы не знаем. И не знает пока никто.

Что будет после Теории Всего? (TOE) / Хабр

Допустим, мы дождались, и физики с математиками достигли святого грааля – Теории Всего. Фанфары, нобелевские речи, единение гравитации и квантовой механики, но… Я утверждаю, что есть еще одна задача, столь сложная, что открытие TOE может показаться легкой разминкой. Точнее, несколько задач, одна сложнее другой.

Фанфары, нобелевские речи, единение гравитации и квантовой механики, но… Я утверждаю, что есть еще одна задача, столь сложная, что открытие TOE может показаться легкой разминкой. Точнее, несколько задач, одна сложнее другой.

Может ли скорость света быть другой?

Этот вопрос пользуется популярностью, хотя, если его не переформулировать правильно, он абсурден. Само наличие константы “c” в выражении длины (точнее, “интервала”) для псевдо-евклидова пространства:

является следствием неудачного выбора единиц измерения – время и пространство суть похожие вещи и измерять их надо в одинаковых единицах (хотя это и неудобно на бытовом уровне). Поэтому в численном значении скорости света не больше смысла, чем то, что в футе 0.3048 метра. На самом деле, численное значение скорости света известно абсолютно точно, так как значение скорости света принято административно.

Вопрос же о том, что было бы, если бы скорость света изменилась бы, звучит как ‘что было бы, если бы фут бы стал равен двум метрам‘. Поэтому, в наиболее логичной для фундаментальной физике системе единиц:

Поэтому, в наиболее логичной для фундаментальной физике системе единиц:

Тем не менее вопрос об альтернативных законах физики смысл имеет, если менять то, что менять можно, а именно, безразмерные параметры стандартной модели, которых около 19. Точнее мы пока сказать не можем – не все из них являются независимыми, и возможно, их куда меньше. Тем не менее, поворачивая эти ручки настройки, можно добиться того, чтобы атомы стали ‘больше’ – то есть электромагнитное излучение распространялось бы медленнее по сравнению с частотой тепловых колебаний атомов, при которых не разрушаются сложные структуры, ими образуемые. Вот такая сложная формулировка изменений, которые для альтернативной физики выглядели бы как ‘замедление скорости света‘

Кстати, почему скорость света такая большая?

Любое существо с сознанием (и компьютер) будет воспринимать свет как распространяющийся очень быстро. Почему? Потому что сознание – сложная штука и требует для своей реализации много ‘тактов’. ‘Такт’ ограничен целостностью мозга (хотя асинхронность в определенных пределах возможна) – то есть время такта не может быть меньше, чем время, за которое свет проходит расстояние, равное размеру мозга (или процессора).

‘Такт’ ограничен целостностью мозга (хотя асинхронность в определенных пределах возможна) – то есть время такта не может быть меньше, чем время, за которое свет проходит расстояние, равное размеру мозга (или процессора).

Учитывая, что для рассуждений о сути мироздания нужно (вероятно) триллион или куда больше ‘тактов’, то свет за время одной мысли существа любого типа в любом физическом мире просто обязан улететь от мозга очень далеко.

Пространство параметров

Итак, возьмем N-мерное пространство (где N – число независимых параметров стандартной модели, ну или TOE) и будем рисовать области, где сохраняется “работоспособность” процессов, которые мы знаем и которые привели к возникновению жизни:

Каждый квадрат (N-мерный на самом деле) связан с конкретным процессом, например, устойчивость нейтрона (как стабильность нейтрона, так и слишком малое время его жизни было бы катастрофично для вселенной, как мы ее знаем), асимметрия вещество vs антивещество, некоторые совпадения по уровням энергии (например, отсутствие ядер с 5 и 8 адронами блокирует эволюцию звезд надолго на стадии Солнца, давая много времени для развития жизни.

Развитие жизни (как мы ее знаем) возможно в области пересечения ВСЕХ квадратов.

Кое-какие исследования ведутся на эту тему, но в частных областях, например, в космологии – позвольте утащить пару картинок Макса Тегмарка:

Тем не менее полное решение этой задачи требует совместных усилий ученых разных областей – космологии, звездной физики, геологии, квантовой механики, молекулярной биологии, генетики. Вот в этой статье вики про рибосомы есть прекрасная анимация:

Protein translation – Ribosome – Wikipedia

Наверняка при небольшом изменении параметров белки будут немного другой формы, и этот прекрасный механизм начнет заедать.

Итак, хотелось бы отобразить на пространство параметров стандартной модели ВСЕ известные нам необходимые для жизни процессы, причем делать это можно уже сейчас, не дожидаясь открытия TOE. Итак, задача:

Какова форма ‘островка жизни’? Насколько он мал? Где мы – ближе к центру или краю?

На последний вопрос ответ, скорее всего, есть – жизнь возникла (по последним данным) почти сразу после остывания Земли, а значит. это было ‘легко’, то есть скорее всего, мы не у края (во всяком случае, для биологических процессов – для космологических мы вполне можем быть у края).

это было ‘легко’, то есть скорее всего, мы не у края (во всяком случае, для биологических процессов – для космологических мы вполне можем быть у края).

Теперь более сложный вопрос:

Есть ли другие островки жизни, отличающейся от нашей?

Мы поменяли параметры, аминокислоты “сломались”, ДНК не работает но… наверняка есть другая конфигурация молекул, которая подойдет для такой цели? Возможно, далеко от нашего островка есть островок жизни на кремнии, который окажется (в той вселенной) “лучше” углерода.

Еще дальше от нашего островка химия совсем будет другой, изотопы и атомы тоже. Периодическая таблица “плывет”. Последняя задача куда сложнее первой, потому что решается в противоположную сторону – если для первой задачи мы думаем ‘вот процесс, как на него влияют параметры’, то тут надо искать процессы, которые ведут к жизни при данных параметрах.

Если нет супер квантового компьютера, который может эмулировать миры, даже непонятно, как к этой задаче подступиться.

Теория всего, объясняющая парадоксы квантовой механики

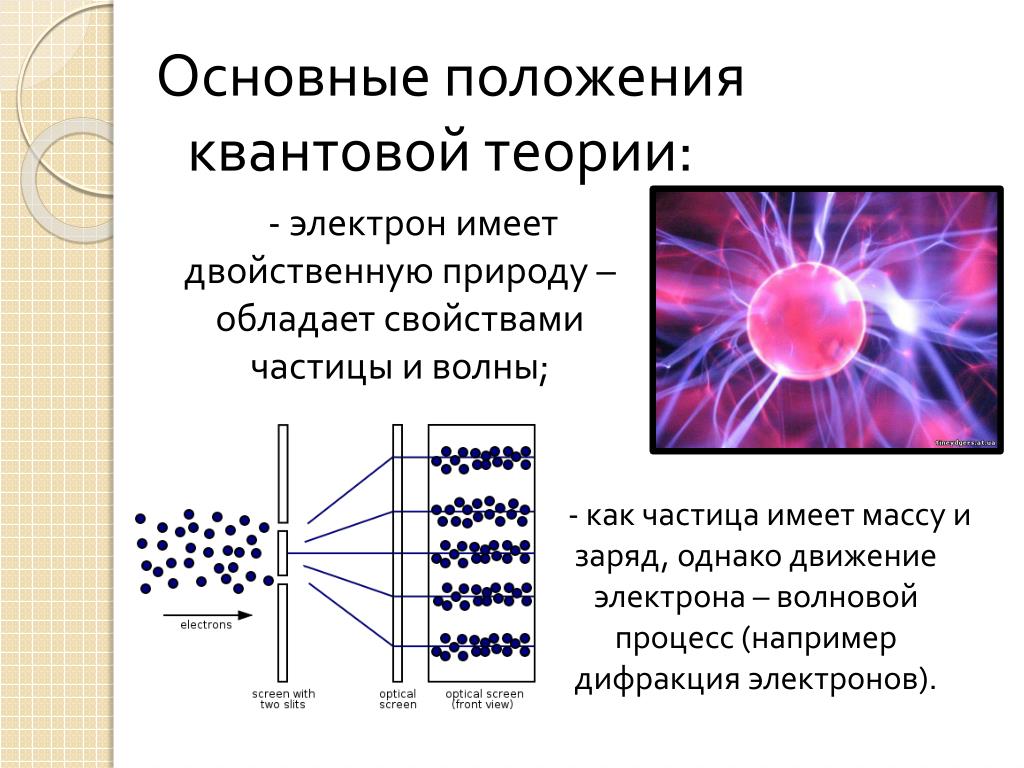

Одним из величайших триумфов современной науки является теория квантовой механики, одна из самых успешных идей в истории. Каждый когда-либо проведенный эксперимент совместим с его предсказаниями, и, несмотря на многочисленные попытки, физикам так и не удалось создать условия, в которых он не работает.

Но успех квантовой теории заставляет физиков принять ряд неудобных истин. Например, он допускает «жуткие действия на расстоянии» между запутанными частицами. Это происходит, когда две частицы становятся настолько тесно связанными, что измерение одной мгновенно определяет состояние другой, независимо от расстояния между ними.

С тех пор физики подробно изучили жуткие действия на расстоянии; это легко наблюдать в лаборатории квантовой оптики. Теперь он даже используется в таких технологиях, как квантовая криптография.

Еще один неудобный вывод состоит в том, что квантовая вселенная управляется вероятностным поведением. В любой момент может произойти множество разных вещей, но то, что происходит на самом деле, определяется вероятностью, по сути, броском игральной кости.

В любой момент может произойти множество разных вещей, но то, что происходит на самом деле, определяется вероятностью, по сути, броском игральной кости.

Такое мышление заставляет физиков сделать вывод, что наше детерминистическое восприятие Вселенной является иллюзией. Действительно, среди физиков мало кто спорит о том, что основа реальности фундаментально и странно вероятностна.

За исключением небольшой группы физиков-теоретиков во главе с лауреатом Нобелевской премии Джерардом т Хофтом. Для них идея детерминизма — что одно ведет к другому — неприкосновенна. Они говорят, что все вероятностные свойства квантовой механики можно объяснить набором скрытых законов, лежащих под поверхностью квантовой механики.

Никто не наблюдал эти законы в действии, но это не помешало т Хофту попытаться сформулировать, как они должны выглядеть. И ставки высоки. Он говорит, что доступ к этим законам должен привести к теории всего, которая устраняет многие недостатки, которые квантовая физика в настоящее время не может объяснить. Теперь он описывает этот подход, называемый супердетерминизмом, в статье, посвященной Чен Нин Яну, другому лауреату Нобелевской премии, к его 100-летию в конце этого года.

Теперь он описывает этот подход, называемый супердетерминизмом, в статье, посвященной Чен Нин Яну, другому лауреату Нобелевской премии, к его 100-летию в конце этого года.

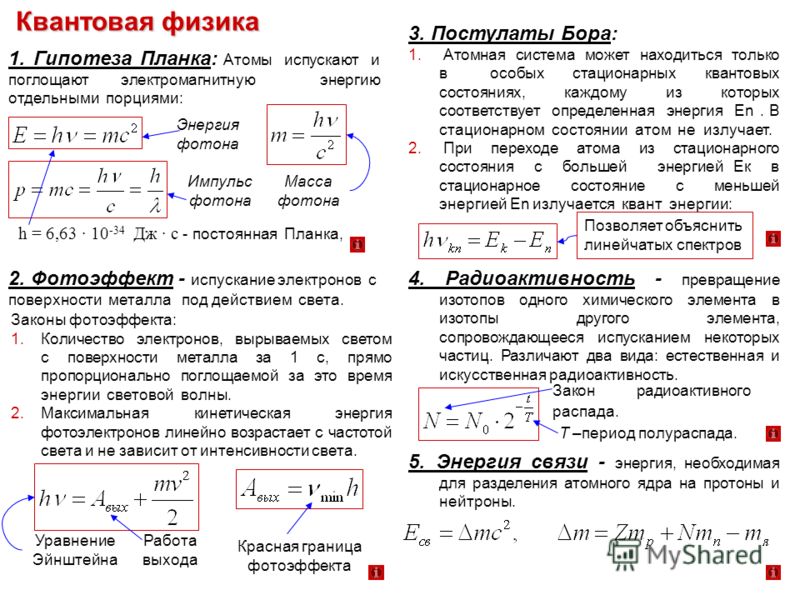

Стандартная модель

Сначала предыстория. Текущая теория квантовой механики, которая пытается объяснить природу Вселенной, называется Стандартной моделью физики элементарных частиц. И это имело огромный успех.

Он описывает вселенную в терминах четырех фундаментальных сил и показывает, что три из этих сил являются разными проявлениями одного и того же. Он предсказал существование множества частиц — всего семнадцать — которые экспериментаторы открыли, используя гигантские ускорители частиц, построенные для этой конкретной цели. Это была самая захватывающая наука, результатом которой стали многочисленные Нобелевские премии, не в последнюю очередь для т Хоофта и Янга.

Но при всем этом успехе физики упустили из виду некоторые недостатки Стандартной модели. Например, модель предсказывает семнадцать частиц и зависит как минимум от двадцати различных параметров, число которых может показаться произвольным. «Любая попытка очистить эту теорию, как правило, приводит к тому, что таких параметров становится больше, а не меньше», — сокрушается т Хофт.

«Любая попытка очистить эту теорию, как правило, приводит к тому, что таких параметров становится больше, а не меньше», — сокрушается т Хофт.

Также нет никакого способа предсказать силу различных взаимодействий между частицами. Наоборот, единственный способ найти их — тщательное и детальное измерение. Это кажется теоретикам неудовлетворительным.

Суть проблемы, говорит ‘т Хофт, заключается в природе квантовой механики, в том, что она обходится без детерминизма, позволяя частицам запутываться, существовать более чем в одном месте, вести себя как волны и частицы одновременно. время и так далее.

Теория относительности, напротив, фундаментально детерминирована. Это другой столп современной физики, и его детерминистский характер, по-видимому, в корне расходится с квантовой теорией. Тем не менее, любая теория всего должна охватывать их обоих.

Войдите в Хофт. Его решение состоит в том, чтобы предположить, что под поверхностью природа фундаментально детерминистична. Этот «супердетерминизм» имеет глубокие последствия. «Предположение, что базовая модель полностью детерминирована, устраняет большинство «квантовых парадоксов», которые считались характерными только для квантовой механики», — говорит он.

Этот «супердетерминизм» имеет глубокие последствия. «Предположение, что базовая модель полностью детерминирована, устраняет большинство «квантовых парадоксов», которые считались характерными только для квантовой механики», — говорит он.

Например, способность одной запутанной частицы мгновенно влиять на другую должна быть иллюзией. Супердетерминизм предполагает, что результат предопределен другим, более глубоким набором детерминированных законов. Но поскольку мы не знаем об этих законах, влияние кажется мгновенным.

Конечно, это спорная идея. Физики давно рассматривали возможность того, что квантовая механика неполна, что в ней отсутствует набор скрытых переменных, определяющих результат подобных экспериментов.

В конце 20-го века физик Джон Белл описал мысленный эксперимент, чтобы продемонстрировать эту проблему. Он представил себе профессора Бертлсмана, который всегда носит носки двух разных цветов, скажем, красного и синего. Бертлсман всегда надевает носки наугад. Таким образом, в любой день невозможно узнать, носит ли он синий носок на левой ноге, а красный — на другой, или наоборот.

Таким образом, в любой день невозможно узнать, носит ли он синий носок на левой ноге, а красный — на другой, или наоборот.

Носки Бертлсмана

Однако его ученики разработали хитрый способ предсказать цвет одного носка, даже не видя его. Когда Бертлсман входит в лекционный зал, они смотрят на ногу, которая появляется первой, чтобы увидеть, какого цвета у нее носок.

А теперь представьте этот момент. Пока они не увидят носок, невозможно сказать, какого цвета каждый носок. Но как только ученики увидят, что первый носок, скажем, синий, они тут же узнают, что второй носок должен быть красным. Это почти как если бы наблюдение за одним носком определило цвет другого носка посредством жуткого действия на расстоянии.

Действительно, именно так наивный наблюдатель мог бы истолковать сверхъестественную способность ученика определять цвет второго носка. То есть до тех пор, пока наивный наблюдатель не обнаружит скрытый закон носков Бертлсмана — что он всегда носит два разных цвета. Затем становится ясно, что здесь нет никакой магии, а есть скрытая переменная, которая делает этот эксперимент полностью детерминированным.

Затем становится ясно, что здесь нет никакой магии, а есть скрытая переменная, которая делает этот эксперимент полностью детерминированным.

Далее Белл показал, что если бы квантовая механика управлялась таким образом скрытыми переменными, то были бы измеримые последствия. С тех пор физики охотились за этими следствиями повсюду, но их эксперименты не выявили никаких свидетельств скрытых переменных.

Большинство физиков интерпретируют эти эксперименты как доказательство того, что квантовая механика не может управляться скрытыми переменными, и на первый взгляд это означает катастрофу для подхода т Хофта.

Но он говорит, что есть выход из этой трясины. По его мнению, супердетерминизм настолько фундаментален, что влияет не только на измеряемые частицы, но и на всю экспериментальную установку, включая самих наблюдателей.

Это потому, что все задействованные частицы и силы имеют одну и ту же историю Вселенной. Эта общая история, по сути, заставляет эти эксперименты казаться парадоксальными, как если бы на расстоянии происходило жуткое действие, тогда как на самом деле они детерминированы. Другими словами, в тестах Белла есть лазейка, которая позволяет Вселенной обмануть нас, заставив думать, что квантовая механика является вероятностной.

Другими словами, в тестах Белла есть лазейка, которая позволяет Вселенной обмануть нас, заставив думать, что квантовая механика является вероятностной.

Идеи ‘т Хофта противоречивы, но они обещают многое, чего не может дать Стандартная модель, в том числе теорию всего, которая примиряет теорию относительности и квантовую механику. Он считает, что это может произойти во многом так же, как его коллега Ян заложил основы Стандартной модели — путем изучения симметрии, что привело к знаменитой теории поля Янга-Миллса.

Идеи т Хофта действуют в еще меньшем масштабе — на планковской длине. Он настолько мал, что никакие текущие эксперименты не могут получить к нему доступ, поэтому трудно получить доказательства. Но он считает, что с помощью подобного подхода все же можно сформулировать успешную теорию.

Основы вычислений

По его собственному признанию, ‘т Хофт далек от этого, но он начал намечать некоторые черты, которыми должна обладать его новая теория. Он говорит, что вселенная на этом уровне должна работать как клеточный автомат — своего рода компьютер, который вычисляет значение всех переменных во вселенной в определенный момент времени на основе их значений в предыдущий момент.

Он говорит, что можно вывести модели такого типа, которые ведут себя вероятностно, как квантовая механика, но на самом деле полностью детерминированы внутри. Эти модели еще недостаточно сложны, чтобы их можно было рассматривать как теории всего, но они являются доказательством принципа, на который опирается т Хофт.

Если что-то из этого кажется знакомым, то это потому, что ‘т Хофт не первый, кто предположил, что клеточный автомат может объяснить все явления во Вселенной. Физик Стивен Вольфрам уже давно отстаивает этот подход к физике, работая независимо от основной науки. Среди успехов Вольфрама — показать, как простой детерминированный клеточный автомат может создавать огромные сложности. Недавно в этом блоге освещалось последнее воплощение теории Вольфрама обо всем, основанное на таком подходе. Это прекрасная идея.

Независимый подход Вольфрама к науке и другим ученым заставил его пропахать одинокую борозду в физике. Позиция т Хофта не совсем такая, но его идеи также противоречивы.

Итак, вот идея, которая может быть еще более подстрекательской — возможно, пришло время для сотрудничества ‘t Hooft и Wolfram. Они преследуют схожие идеи в течение некоторого времени и могут найти некоторую полезную синергию. А с теорией, где все поставлено на карту, что терять?

Ссылка: Проецирование локальных и глобальных симметрий на планковскую шкалу: arxiv.org/abs/2202.05367

В поисках теории всего

Теория всего была Святым Граалем некоторых из величайших физиков прошлого века, от Альберта Эйнштейна до Стивена Хокинга. Теория всего, единая, всеобъемлющая теоретическая основа, которая могла бы объяснить, связно объяснить и связать воедино все физические аспекты Вселенной, от атомного масштаба до галактик, от изменчивости квантового мира до гладкости. относительности. Мотив теории относительности прост: стандартная модель и общая теория относительности говорят нам очень разные вещи об онтологии реальности. Альберт Эйнштейн говорил о беспокойстве физиков по поводу существования «двух отдельных полей, полностью независимых друг от друга по своей природе», когда он читал Нобелевскую лекцию в 1919 году.

Автодидактическая Вселенная

Во Автодидактической Вселенной Александр и другие переворачивают проблему, и вместо того, чтобы спрашивать, каковы законы, управляющие физическим миром, они спрашивают, почему у нас есть физические законы, которые мы делаем. Хотя они признают, что до создания теории всего еще далеко, они менее скептически, чем Хокинг, относятся к тому, что работа не может быть выполнена. Они утверждают, что вселенная «узнает свои собственные законы», по сути, является автодидактической. Вселенная делает это, исследуя ландшафт всех возможных законов, которые они выражают в виде определенного класса матричных моделей. Каждая из этих карт находится в соответствии как с математической моделью обучающейся машины, такой как глубокая рекуррентная циклическая нейронная сеть, так и с калибровочной/гравитационной теорией.

Общие черты между общей теорией относительности и стандартной моделью

Согласно Александру и др., Стандартная модель и общая теория относительности имеют много общего. Самая глубокая связь между ними заключается в том, что они построены на калибровочных теориях и принципах симметрии. Используемая математика позволяет нам понять, как объекты движутся и взаимодействуют. Когда была разработана теория струн, эти общие черты использовались для разработки теории всего, рассматривая определенные частицы как струны или одномерные объекты. К сожалению, это привело к пене, которая оказалась неразрешимой, со слишком многими и слишком сложными законами, что Александер и др.

Для Александра и др. физический мир является продуктом множества итераций, в которых Вселенная стремилась найти стабильную конфигурацию законов, что-то, что появилось только с нынешней конфигурацией, которая позволила ей последовательно развиваться.

Мета-закон делает возможным автодидактизм

Ричард Докинз любил говорить о «слепом часовщике», поэтому, возможно, уместно говорить о «слепом ученике», руководствующемся тем, что Александер и др. называют «мета- закон”. Этот метазакон позволяет этой вселенной учиться и продолжать пробовать различные конфигурации законов. Это также, по крайней мере, до некоторой степени, сама Вселенная.