Диалекты русского языка, виды, классификация

Слова русского языка,

поиск и разбор слов онлайн

Диалекты: определение, примеры, виды, классификация, характеристика.

Содержание статьи:

Что такое диалекты? Виды Классификация Лингвистическая характеристика Комментарии

Что такое диалекты?

Диалекты (греч. διάλεκτος — «наречие» от греч. διαλέγομαι — «говорить, изъясняться»), — разновидность национального языка, характерная для определенной территории или группы лиц, связанных социальной или профессиональной общностью.

Диалект является полноценной системой речевого общения. В основном его специфические черты присутствует в устной речи, но их можно встретить и в художественной литературе, где диалект используется для передачи речевых особенностей героев произведения.

Не путайте понятие диалектов с акцентом в речи людей-иностранцев, пытающихся говорить на любом другом языке.

Примеры Смотрите дополнительно виды и примеры диалектных слов (диалектизмов).

Виды диалектов

Различают два вида диалектов в русском языке: социальные и территориальные.

Социальные диалекты

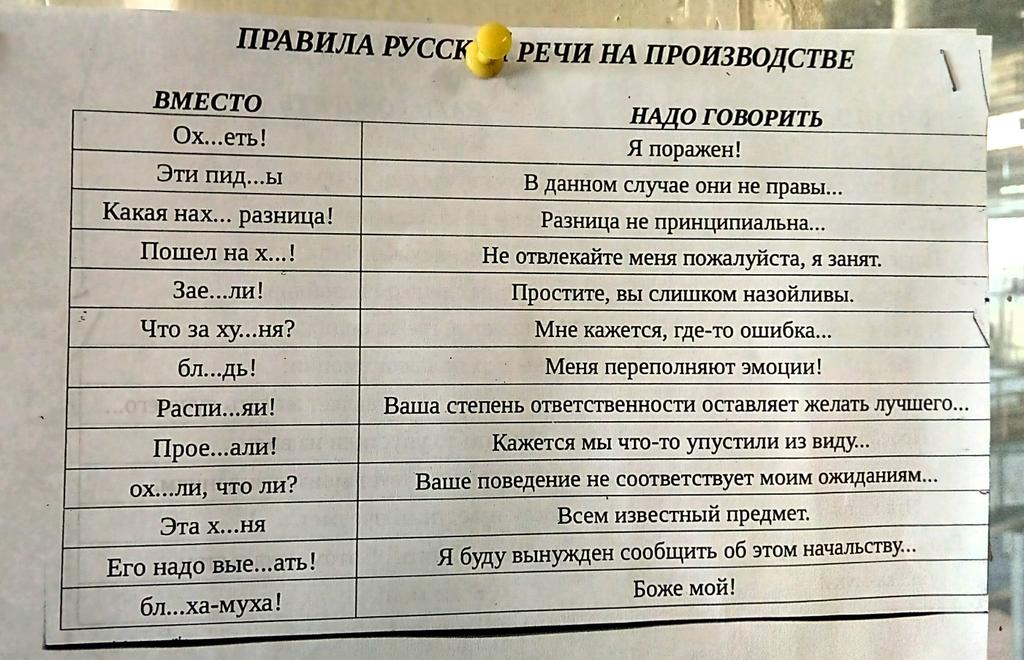

Социальные диалекты присущи определённым социальным группам: возрастной, профессиональной, сословной. Отсюда и название вида. К социальным диалектам относят арго, жаргон, профессиональный и молодежный сленг. Их лексике свойственны лексические, фразеологические и семантические языковые особенности. Специфических особенностей в фонетике и грамматике не наблюдается.

Социальные диалекты изучает социальная диалектология, которая входит в состав социолингвистики. В данной статье социальные диалекты рассматриваться не будут.

Справка Смотрите дополнительно материалы по сленгу.

Территориальные диалекты

В территориальных диалектах запечатлен самобытный язык русского народа. Он имеет свои особенности, отличные от общенародного национального языка. Диалекты отличаются друг от друга звуковым строем, грамматикой, словообразованием, особым словоупотреблением и совершенно оригинальными диалектными словами, зачастую неизвестными литературному языку. Вопросы территориальных диалектов русского языка изучает диалектология.

Вопросы территориальных диалектов русского языка изучает диалектология.

Классификация диалектов

В прошлом веке были составлены диалектологические карты русского языка, изданы монографии диалектного членения. В них собран материал по наречиям, говорам, группам говоров. Информация ниже даётся на основе классификации 1964 года.

В русском языке выделяются три диалекта (два наречия и один говор): севернорусское наречие, южнорусское наречие, среднерусский говор. Например, литературное слово «говорить» имеет аналог «баить» в среднерусском наречии и «гутарить» в южнорусском. Также существуют более мелкие деления. Известные примеры: москвичи — «акают», деревенские — «окают», различия в речи москвичей и петербуржцев.

Северное наречие

Группы говоров севернорусского наречия:

- Ладого-Тихвинская группа

- Вологодская группа

- Костромская группа

- Межзональные говоры

- Онежская группа

- Белозерско-Бежецкие говоры

Южное наречие

Группы говоров южнорусского наречия:

- Западная группа

- Верхне-Днепровская группа

- Верхне-Деснинская группа

- Курско-Орловская группа

- Восточная (Рязанская) группа

- Межзональные говоры типа А

- Межзональные говоры типа Б

- Тульская группа

- Елецкие говоры

- Оскольские говоры

Среднерусский говор

Среднерусский говор специфичен для Псковской, Тверской, Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей.

- Западные среднерусские говоры

- Западные среднерусские окающие говоры

- Гдовская группа

- Новгородские говоры

- Западные среднерусские акающие говоры

- Псковская группа

- Селигеро-Торжковские говоры

- Западные среднерусские окающие говоры

- Восточные среднерусские говоры

- Восточные среднерусские окающие говоры

- Владимирско-Поволжская группа

– Тверская подгруппа

– Нижегородская подгруппа

- Владимирско-Поволжская группа

- Восточные среднерусские акающие говоры

- Отдел А

- Отдел Б

- Отдел В

- Говоры Чухломского острова

- Восточные среднерусские окающие говоры

Лингвистическая характеристика

Диалектные особенности северного наречия

- Полное оканье, различение {о} и {а} в безударных слогах и возможное употребление вместо {а} – {о}: к{о}ртошка, к{о}пуста.

- Стяжение гласных в окончаниях: молоденька девчушка, он бегат по лесу, красну ягоду беру.

- Произношение {и} между мягкими согласными в ударном и предударном слоге: зв{и}ри, б{и}рёста.

- Долкий {м:} вместо обычного {бм}: о{м:}анул, о{м:}енял.

- Совпадение дательного и творительного падежей: дал отдых своим ногам — с году побежал своим ногам.

- Употребление существительных мужского рода множественного числа, обозначающих степени родства, с суффиксом –овj-, –евj-: кумовья, зятевья.

- Согласуемые постпозитивные частицы: сарай-от, во дворе-та.

- Распространение диалектизмов, например: ухват — приспособление для доставания горячих горшков из печи, дитятко — маленький ребёнок, кринка — специальная посуда для молока, «баской» — красивый, губы — грибы, евонный — его, чё — что, вёдро — хорошая погода и другие.

Диалектные особенности южного наречия

- Различные типы аканья и яканья: м{а}л{а}ко, к{а}рова, {б’а}гу, б{р’а}вно, {н’а}су.

- Вместо обычного {г} фрикативный звук {γ} c чередующимся {х}: сапо{γ}и — сапо{х}, {γ}армонь, заша{γ}ал.

- Вместо обычного пшеница произносят со вставным гласным: п{а}шеница.

- Существительные женского рода 1-го склонения имеют окончание -е в родительном падеже единственного числа: у сестре.

- Окончания –ы (-и) у существительных среднего рода именительного падежа множественного падежа: стёклы.

- Совпадение окончаний личных и возвратных местоимений в родительном и винительном падеже и в дательном и предложном падеже: у мене — мене, у тебе — тобе, у себе — собе.

- Мягкое конечное {т’} в окончаниях глаголов: он веде{т’}, она несё{т’}.

- Одинаковые буквы в глаголах 3 лица множественного числа 1 и 2 спряжения: копают — ходют, пляшут — слышут.

- Особое склонение слова путь: путь — путя — путю — путём.

- Инфинитивы несть, плесть, итить (идить).

- Распространение диалектизмов, например: буряк — свёкла, цибуля — лук, гуторить — говорить, дежа — посуда для замешивания теста, дранки — картофельные оладьи, понёва — юбка и другие.

Диалектные особенности среднерусских говоров

В среднерусских говорах удачно совмещаются диалектные особенности двух наречий. При этом в северных регионах больше диалектных черт северного наречия, а в южных регионах — южного наречия.

При этом в северных регионах больше диалектных черт северного наречия, а в южных регионах — южного наречия.

Московский диалект считается основой современного литературного языка в нашей стране!

wordsonline.ru — слова русского языка

Русские диалекты: взгляд из Сибири

Авторы курса

Долганина Анна Алексеевна

Шевчик Анна Валерьевна, кандидат филологических наук, ассистент кафедры русского языка филологического факультета

О курсе

В настоящее время описаны и представлены в научных трудах и учебниках по диалектологии говоры европейской части России. Что касается говоров территорий позднего заселения, они во многом остаются белым пятном. В то же время большой интерес представляет то, как формировались вторичные говоры во время освоения Сибири. Курс томских диалектологов «Русские диалекты: взгляд из Сибири» вводит еще одну грань русской речевой культуры и диалектного многообразия в содержание традиционной учебной дисциплины.

Курс представляет базовые понятия и теоретические основы диалектологии, особенности как «материнских» говоров, так и говоров вторичного образования с привлечением записей диалектной речи в письменном виде, в формате аудио- и видеозаписей.

Он состоит из 4 модулей, в которые входят видеолекции, материалы для самостоятельного изучения, практические и тестовые задания.

На материале записей диалектной речи, бывальщин, сказок и воспоминаний самобытное речевое воплощение русского характера представлено в увлекательной форме.

В первом модуле «Русские диалекты: принципы изучения и словарный фонд»

И наконец, четвертый модуль «Русские говоры на карте и в словаре» позволит слушателям подытожить и обобщить полученные сведения при знакомстве с лингвистическими картами и диалектными словарями, а также разобраться в вопросах диалектного членения русского языка.

И наконец, четвертый модуль «Русские говоры на карте и в словаре» позволит слушателям подытожить и обобщить полученные сведения при знакомстве с лингвистическими картами и диалектными словарями, а также разобраться в вопросах диалектного членения русского языка.Цель курса

Цель курса «Русские диалекты: взгляд из Сибири» – популяризация русского языка и культуры во всём богатстве и многообразии их территориальных разновидностей через знакомство с базовыми понятиями русской диалектологии.

Структура курса

Модуль 1. Русские диалекты: принципы изучения и словарный фонд

- Знакомство с диалектологией.

- Диалектный язык и его специфика.

- Говор, диалект, наречие. Ключевые понятия курса.

- Словарный состав русских говоров.

- Лексика говора как система.

- Типы диалектных лексических различий.

Модуль 2. Диалектная фонетика

- Термины диалектной фонетики. Типы диалектных фонетических различий.

- Окающие говоры.

- Акающие говоры.

- Еканье, иканье, яканье в русских диалектах.

- Система согласных фонем.

- Особенности согласных, обусловленные позицией в слове.

Модуль 3. Диалектная морфология, особенности синтаксиса

- Характер диалектных морфологических различий.

- Имя существительное в русских говорах.

- Диалектные особенности глагольных форм.

- Особенности прилагательных и местоимений в русских диалектах.

- Диалектный синтаксис. Словосочетание.

- Диалектный синтаксис. Простое предложение.

Модуль 4. Русские говоры на карте и в словаре

Русские говоры на карте и в словаре

- Русские говоры первичного образования.

- Русские говоры вторичного образования.

- Русские говоры в зеркале словаря: типология.

- Характеристика русских диалектных словарей.

- Комплексная лексикографическая параметризация Среднеобского диалекта и Вершининского говора.

- Заключительная лекция курса.

Целевая аудитория курса

Студенты бакалавриата филологических специальностей, а также все ценители русского слова.

Курс адресован настоящим и будущим русистам, специалистам в области русского языка и культуры, в том числе волонтерам программы «Послы русского языка».

Необходимый уровень подготовки для изучения курса и для выполнения домашних заданий

Специальный уровень подготовки не требуется.

Длительность курса (в неделях)

4 недели

Общая трудоемкость курса, необходимое примерное время для изучения каждого модуля курса (рабочее время модуля)

Объем курса определяется разработанной образовательной программой и составляет 36 ак. час. Видеолекции курса включают около 7 ак.час., самостоятельные занятия – 18 час., практические задания – 3-6 час., тестовые задания – 1-2 час.

час. Видеолекции курса включают около 7 ак.час., самостоятельные занятия – 18 час., практические задания – 3-6 час., тестовые задания – 1-2 час.

Рабочее время модуля – время работы над каждым модулем для слушателя курса – может составлять от 8-10 академических часов, в зависимости от сложности модуля и курса и объёма дополнительных заданий.

Результаты изучения курса

Курс предполагает совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций в области науке о русском языке, в частности – диалектологии.

Изучение курса «Русские диалекты: взгляд из Сибири» позволит студентам:

- Получить представление о структуре диалектного языка на разных его уровнях – лексическом, фонетическом, морфологическом, синтаксическом.

- Знать принципы диалектного членения русского языка и совокупность черт диалектных наречий.

- Анализировать и интерпретировать языковые факты основных разновидностей русского языка, в частности – диалекта.

- Расширить навыки работы с научной и справочной литературой.

Возможные сопряженные курсы или модули других курсов

«Русская диалектология», «Историческая грамматика русского языка», Лексикология и лексикография русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного русского языка», «Традиционная культура в зеркале русских говоров», «Новые направления в русской диалектологии», «Сохрани народную речь: диалектологу-волонтеру».

Мотивационная фраза

Цените русское слово!

Почему в Екатеринбурге окают, в Москве акают, а в Крыму говорят “шо” — Российская газета

Приехала недавно в одну из богом забытых уральских деревень и случайно подслушала вот такой разговор.

– Дак дощка-то твоя хде?

– В сарайке, кортошку перебират. Мужик-от ее на заводе робит, сичас выпил маленько да отдыхат. (Здесь и далее сохранены особенности произношения.)

Этот почти реликтовый говор сегодня сохраняется по большей части в селах. Но и уральского горожанина, стоит ему только открыть рот, не спутаешь ни с кем. Жители Свердловской области простодушно окают, и у них каша во рту. Но не только нас язык выдает с головой: многим москвичам, например, присуще характерное протяжное просторечное аканье, а жителям Краснодара – ни с чем не сравнимое “хгэ” вместо “г”.

Но и уральского горожанина, стоит ему только открыть рот, не спутаешь ни с кем. Жители Свердловской области простодушно окают, и у них каша во рту. Но не только нас язык выдает с головой: многим москвичам, например, присуще характерное протяжное просторечное аканье, а жителям Краснодара – ни с чем не сравнимое “хгэ” вместо “г”.

Коварный диалект

На Урале распространено стойкое убеждение, что на формирование местного диалекта повлиял климат. Каша во рту из-за того, что зимой, когда стоят морозы, когда снег и ветер, рот лишний раз открывать не станешь. Человек интуитивно поджимает губы, челюсть закрепляется, и в результате часть гласных “проглатывается”.

– Главная ошибка в том, что уральцы не проговаривают ударную гласную, смазывают и предударную, поэтому создается впечатление, что люди на Урале окают, – отмечает заведующий кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института профессор Азалия Блинова. – Получается не “хорошо”, а “хршо”, не “говорю”, а “гврю”. Невестка “Умна”, “дОбра” вместо умная, добрая. Или: “Мой-от Ленька все успеват: и в огороде копат, и дома робит”.

Невестка “Умна”, “дОбра” вместо умная, добрая. Или: “Мой-от Ленька все успеват: и в огороде копат, и дома робит”.

На развитие уральского говора повлияли коренные финно-угорские народы, которые столетиями жили в этих краях. Речь у них, по словам Азалии Блиновой, когда они говорят по-русски, выходит мелкая, торопливая. И всякое новое поколение прибывающих на Урал невольно впитывало основы этой речевой культуры. Волна столыпинского переселения, затем массовые ссылки в сталинское время… К слову, ссылки и каторги тоже наложили отпечаток: сгенерировали в том числе и речевую несвободу, некоторую зажатость в речи уральцев. И этот стереотип закрепился.

Интересно, что легко узнаваемые местные диалекты сохраняются, несмотря на тесное общение, взаимопроникновение культур разных регионов, на то, что россияне в последние годы куда мобильнее, чем раньше.

Говор не порок

Руководитель одной из уральских радиостанций одно время специально брал на работу ведущими исключительно приезжих из центральных регионов страны. Дело в том, что уральский говор далеко не все воспринимают однозначно, особенно в деловой среде.

Дело в том, что уральский говор далеко не все воспринимают однозначно, особенно в деловой среде.

– В каждой стране свое отношение к особенностям произношения, – говорит культуролог Дмитрий Суворов. – В Англии депутат британского парламента может произнести речь на самом махровом девонширском диалекте. И никого это не смущает. В России народного избранника неправильно поймут. Вряд ли мы станем приветствовать оратора, говорящего “хгэ” вместо “г”, как в южнорусском говоре, или обрубающего окончания, как на Урале. На деловых переговорах нас явно не поймут, если мы огорошим всех: “Ну шо вы тут такое ховорите”, или “Ну я п-а-айду”. Бизнесмена, политика с такой речью посчитают провинциалом-лапотником, “шоканье” или “чоканье” нанесет непоправимый ущерб его имиджу. Это традиция, и никуда от нее не деться.

В Англии депутат парламента может произнести речь на самом махровом девонширском диалекте

Правда, сами по себе диалекты – очень интересный культурный феномен, считает Дмитрий Суворов. И немного жаль, что они постепенно исчезают. До революции жил замечательный поэт-футурист Василий Каменский. Он писал свои стихи на основе урало-сибирского диалектного говора. И, надо сказать, у него получалась действительно большая поэзия. Увы, сегодня практически не встретишь северорусский новгородский диалект, где вместо “ч” произносили “ц” (псковитяне “цисто” англичане). А вот южнорусский, уральский, московский оказались куда более устойчивыми.

И немного жаль, что они постепенно исчезают. До революции жил замечательный поэт-футурист Василий Каменский. Он писал свои стихи на основе урало-сибирского диалектного говора. И, надо сказать, у него получалась действительно большая поэзия. Увы, сегодня практически не встретишь северорусский новгородский диалект, где вместо “ч” произносили “ц” (псковитяне “цисто” англичане). А вот южнорусский, уральский, московский оказались куда более устойчивыми.

Что считать нормой?

Литературной нормой, по мнению подавляющего большинства лингвистов, считается московская речь, несмотря на триумфальное шествие в речевой культуре питерской.

– Но именно старомосковская речь, сформированная до революции, без просторечного московского затяжного аканья, – уточняет Азалия Блинова. – “Вот мы в Ма-а-а-скве…”.

Вспомните записи спектаклей времен СССР, постановок 1960-1970-х годов. В них как раз сохранились и демонстрируются образцы правильной литературной речи.

На ее развитие повлияло еще и то, что в Советском Союзе долгие годы шла ликвидация безграмотности. Люди невольно старались говорить по написанному. И постепенно терялось мягкое своеобразие красивой столичной речи с ее “булошная”, “прачешная”, “дощщь”, а не дождь. Помните: “Наши люди в булошную на такси не ездят”.

Люди невольно старались говорить по написанному. И постепенно терялось мягкое своеобразие красивой столичной речи с ее “булошная”, “прачешная”, “дощщь”, а не дождь. Помните: “Наши люди в булошную на такси не ездят”.

Литературную норму в речи никто специально не прописывает, нет таких законов, как и для языка в целом, говорит Азалия Блинова. Ее формируют люди с хорошим речевым вкусом и слухом, аккумулируя в ней правильное и приятное слуху произношение. Ведь правильная речь – это та, которая понятна собеседнику, не вызывает у него дискомфорта при общении, заключает профессор.

Сегодня реликтовые говоры в России исчезают. Они просто уходят вместе со своими носителями. К тому же в основном это сельские диалекты. А сельская субкультура умирает. Коренные жители уезжают, деревни заполняются фермерами, дачниками. И наречия, увы, забываются.

Баты из Тагила

Жителей Нижнего Тагила до революции называли батами. Оказывается, местный диалектизм “бает” они произносили как “бат”, обрубленной фразой. Сейчас, чтобы услышать такую колоритную диалектную речь, нужно забраться в самую глухую деревушку.

Сейчас, чтобы услышать такую колоритную диалектную речь, нужно забраться в самую глухую деревушку.

Дмитрий Суворов рассказывает, как однажды заехал в такую глубинку, расположенную на стыке Алапаевского и Ирбитского районов.

– Я искал женщину, знавшую предков моей семьи. Вот как она разговаривала по телефону, когда я зашел: “Да, внушька приехала. Да, работат. Щас на кладбищэ собиратся, с мужом”. Мне больше всего понравилось с “мужом”, а не с мужем. Такая речь – совершеннейший реликт. Она встречается только у представителей старшего поколения.

Как считает Дмитрий Суворов, анализируя диалекты, изучаешь историю Среднего Урала. Где-то речь более чистая и правильная: скорее всего, в этот район приезжало много ссыльных, выходцев из центральной части России. А где-то произношение исконно уральское – значит, приезжих мало. К 1917 году диалекты в нашей стране были очень четко локализованы. А последующее принудительное переселение повлияло на формирование субкультуры. Уральцы впитали особенности речи уроженцев других регионов.

Стоит ли сожалеть о том, что уральский говор постепенно уходит? Мнения экспертов на этот счет расходятся.

– Я бы не стала сокрушаться, – считает Азалия Блинова. – К тому же уральская речь, надо признать, не очень красивая, не ритмичная. Нам не помешает научиться говорить правильно.

А вот Дмитрию Суворову жаль, что вместе с диалектом неизбежно теряется что-то исконно уральское, отличающее нас от остальных россиян.

На заметку

Как самому научиться говорить красиво и правильно

Развивать речевой слух. Побольше слушать образцы правильной литературной речи. Например, аудиоспектакли по классическим произведениям в исполнении актеров еще советского времени. Или аудиокниги, тексты которые читают хорошие чтецы. Почаще посещать театры.

Устраивать себе “уроки подражания” хорошей речи. Слушать, как, например, читает стихи известный актер, а затем пытаться самому прочесть так же. И так до тех пор, пока не получится.

Не зажимать нижнюю челюсть. Стремиться мышечно быть свободным, расслабиться. Выпрямить спину, чтобы потоки воздуха при дыхании проходили свободно, чтобы ничего не мешало говорить.

Четко проговаривать ударную и предударную гласные. Не смазывать окончания глаголов.

Не говорить четко по написанному. У устной речи свои законы. Поэтому – см. пункт 1.

Это интересно

Вот как прозвучит классическая фраза Ивана Тургенева “О друг Аркадий, не говори красиво!” на уральском, московском и южном диалектах. Уральский – бегло, скороговоркой, не раскрывая широко рот: “Дак, друг Аркади, не гври крсиво!” Московский, хорошо артикулируя, несколько растягивая “а”: “О друг Арка-адий, не гова-а-ри красиво!”. Южный – довольно бегло, заменяя “г” на “гх”: “Ну шо друх Архадий, не ховори красиво!”.

Кстати

Тот, кто был в Китае, наверняка обратил внимание: встречаясь и разговаривая, жители северных и южных регионов Поднебесной бурно жестикулируют. Оказывается, они говорят на таких разных диалектах китайского, что им приходится прибегать к языку жестов, чтобы было проще понять друг друга.

Об истории русского языка

академик Андрей Анатольевич ЗализнякЛекция прочитана 24 февраля 2012 года в школе «Муми-тролль».

Благодарим Андрея Анатольевича Зализняка и школу «Муми-тролль»

за предоставленную расшифровку лекции.

Я решил, что сегодня стоит вам коротко рассказать о том, чего, на мой взгляд, недостает в школьных программах, — об истории русского языка.

Курс истории русского языка в полном объеме читается в университетах иногда год, иногда два года, так что сами понимаете, что это такое в полном объеме. Попробовать, тем не менее, за одно занятие рассказать вам обо всем этом что-то существенное — задача несколько дерзкая. Но я думаю все-таки, что это не бессмысленно, хотя придется, конечно, разные стороны дела из такого обширного предмета упоминать очень поверхностно. Надеюсь, что каким-то образом это расширит ваши представления о том, как формировался язык, которым все мы с вами владеем. Кое-что мне придется повторить из того, что я в этой аудитории уже немножко рассказывал по другому поводу, поскольку это связанные вещи, но вы уж потерпите. Точно так же мне придется среди прочего рассказывать какие-то общеизвестные вещи. Значительная часть присутствующих должна уже их знать, но опять-таки — будьте сдержанны, поскольку для цельности они иногда нам будут необходимы. Итак, разговор пойдет об основных темах, возникающих при изучении истории русского языка.

Первое маленькое предварительное отступление состоит в том, чтобы еще раз (потому что об этом я уже с вами разговаривал) ответственно объявить чепухой многочисленные выдумки о бесконечной древности русского языка. О том, что русский язык существовал три тысячи лет назад, пять тысяч лет назад, семь тысяч лет назад, семьдесят тысяч лет назад, — в разных сочинениях вы можете найти подобные утверждения. Про тех, кто увлекается этого рода выдумками, замечательно было сказано, что это теории того, как человек произошел от русского.

На самом деле история всякого языка с определенным названием: французского, русского, латинского, китайского — это история того периода времени, когда существует это его название. Причем прочертить какую-то четкую границу, которая отделяет язык от предыдущего этапа его существования, мы не можем. Смена поколений с маленькими изменениями от одного поколения к другому происходит непрерывно во всей истории человечества в каждом языке, и, безусловно, наши родители и наши деды говорят с нашей точки зрения на том же языке, что мы. От мелочей мы отвлекаемся и в общем верим, что двести лет назад или четыреста лет назад говорили на том же языке. А дальше уже начинаются некоторые сомнения.

Можете ли вы сказать, что наши предки, которые жили тысячу лет назад, говорили на том же языке, что и мы? Или всё-таки уже не на том же? Заметим, что, как бы вы ни решили этот вопрос, у этих людей тоже были свои предки, жившие на тысячу, две, три тысячи лет раньше. И каждый раз от поколения к поколению изменение языка было незначительным. Начиная с какого момента мы можем говорить, что это уже русский язык, а не его дальний предок, который — и это очень существенно — является предком не только нашего русского языка, но также и ряда родственных языков?

Все мы знаем, что русскому языку близко родственны украинский и белорусский. Общий предок этих трех языков существовал — по меркам истории — не так уж давно: всего лишь примерно тысячу лет назад. Если вы возьмете не тысячу, а три тысячи лет, пять тысяч лет и так далее вглубь древности, то окажется, что люди, к которым мы восходим чисто биологически, являются предками не только нынешних русских, но и ряда других народов. Тем самым ясно, что история собственно русского языка не может продлеваться бесконечно вглубь времен. Где-то мы должны установить некоторую точку условного начала.

Реально такой точкой практически всегда бывает момент, когда первый раз фиксируется нынешнее название языка. То есть временные границы оказываются здесь связанными не с сутью самого языка как средства общения, а с тем, что люди, которые на нем говорят, называют себя каким-то термином. И в этом смысле разные языки имеют очень разную глубину истории. Например, армянский язык называется тем же самым именем хай, что и сейчас, уже в течение нескольких тысяч лет. Какие-то другие языки имеют в этом смысле сравнительно недавнюю историю. Для русского языка это период примерно несколько больше тысячи лет, поскольку первые упоминания слова русь относятся к концу первого тысячелетия нашей эры.

Не буду вдаваться в сложную историю того, откуда взялось само слово. По этому поводу имеется несколько теорий. Самая распространенная и самая вероятная из них — теория скандинавская, состоящая в том, что само слово русь по происхождению не славянское, а древнескандинавское. Есть, повторяю, и конкурирующие гипотезы, но в данном случае речь идет не об этом, важно то, что само это название начинает упоминаться в IX–X вв. и первоначально явно применяется еще не к нашим этническим предкам, а к скандинавам. Во всяком случае, в греческой традиции слово рос обозначает норманнов, а наших славянских предков оно начинает обозначать лишь примерно с X–XI вв., переходя на них от наименования тех варяжских дружин, которые приходили на Русь и из которых происходили князья Древней Руси.

Начиная примерно с XI в. это название распространяется на славяноязычное население территории вокруг Киева, Чернигова и Переславля Южного. В течение определенного периода истории восточного славянства термин Русь обозначал сравнительно небольшое пространство, примерно соответствующее нынешней северо-восточной Украине. Так, новгородцы долгое время вовсе не считали себя русскими, не считали, что слово Русь относится к их территории. В новгородских берестяных грамотах, а также и в летописях до некоторого времени встречаются рассказы о том, что такой-то епископ в таком-то году отправился в Русь из Новгорода, то есть поехал на юг, в Киев или Чернигов.

Это легко проследить по летописям. Такое словоупотребление нормально для XI, XII, XIII вв. и только в XIV в. мы впервые видим, что новгородцы, сражаясь с какими-то своими внешними врагами, называют себя в летописи русскими. Дальше это название расширяется, и примерно с XIV в. оно уже соответствует всей восточнославянской территории. И хотя в это время на этой территории уже существуют зачатки трех разных будущих языков, все они одинаково называются русскими.

Примечательным образом позже снова наступает сужение этого термина: сейчас мы именуем русскими только часть восточнославянского населения, а именно ту, которая может иначе называться великорусской. А два других языка на этой территории: белорусский и украинский — уже сформировались как самостоятельные языки, и слово русский в широком смысле к ним больше обычно не применяется. (Правда, еще примерно лет двести назад нормальным было такое словоупотребление, что всё это — русское население, у которого имеется великорусская часть, малорусская [ныне украинская] часть и белорусская часть.) Вот таким образом сперва произошло расширение, а затем сужение термина «русский».

У большинства из вас представление о родословном древе русского языка в той или иной степени есть, но всё же я эти сведения кратко повторю. Ныне это генеалогическое древо в упрощенном виде должно быть выведено из некоего реконструируемого древнейшего языка, именуемого ностратическим, к которому восходят языки очень значительной части жителей земного шара. Он существовал очень давно; оценки различаются, но, видимо, порядка двадцати пяти тысяч лет назад.

Одна из ветвей его — это ветвь индоевропейская, в которую входит большая часть языков Европы и Индии, откуда и само название индоевропейские языки. В Европе их безусловное большинство, в Индии — значительная часть, но тоже, в общем, большинство. На востоке это индийская и иранская группы; в Европе — латынь с возникшими из нее романскими языками: французским, итальянским, испанским, португальским, румынским; и греческая ветвь, которая в древности представлена древнегреческим языком, а ныне — новогреческим. Далее германская ветвь: это немецкий, шведский, норвежский, датский, исландский, английский; и балто-славянская ветвь, объединяющая балтийские языки и славянский. Балтийские это латышский, литовский и вымерший ныне древнепрусский. Славянская, достаточно вам известная, традиционно членится на три группы: южнославянские, западнославянские и восточнославянские языки.

Сейчас к этому традиционному членению славянских языков возникают некоторые коррективы, но традиционная схема именно такова. Южнославянские языки — это болгарский, сербский, словенский, македонский; западные — польский, чешский, словацкий, лужицкие. А восточнославянские языки, первоначально единые по традиционной схеме, — это русский (иначе великорусский), украинский и белорусский.

После этого общего введения коснемся уже некоторых более технических сторон истории языка. Прежде всего следует понимать, что язык — это необычайно сложный механизм, который включает в себя ряд аспектов, в каждом из которых возможно некоторая специфика и некоторая динамика и неустойчивость. Это прежде всего разнообразие стилей одного и того же языка. В пределах любого языка есть то, что можно назвать высоким стилем или хорошим литературным языком, и есть противоположный полюс — просторечие, вульгарная речь. Между ними есть разного рода промежуточные пласты типа разговорного, обыденного языка. Всё это в полной мере наблюдается и в русском языке, в том числе в настоящий момент, как и в любой момент истории.

Это одна сторона дела. Другая сторона дела состоит в том, что любой язык неоднороден в диалектном смысле, в любом языке имеется большое разнообразие местных говоров, а иногда и даже довольно сильно различающихся между собой диалектов. С этой точки зрения языки могут быть разными, то есть более или менее монолитными. Есть языки, в которых различия так велики, что взаимное понимание вовсе не просто. Пример — современная Италия, где говор крайнего юга и говор севера, допустим Венеции, настолько значительно различаются, что понимание между ними хотя и возможно, но вполне может быть затруднительно. А общей для них является именно литературная форма языка. Такая же ситуация и во многих других языках мира. Особенно сильна она в китайском языке, где северный и южный диалекты в своем устном воплощении фактически не дают возможности прямого взаимопонимания.

В каких-то других языках ситуация более благополучная. Так, в русском языке различия говоров невелики, у носителя литературного языка особенных проблем в понимании даже при общении с самыми дальними говорами нет. Каких-то слов, конечно, мы не поймем, в каких-то случаях могут быть отдельные недоразумения, но в целом всё же эта дистанция сравнительно невелика.

Но, повторяю, различия говоров и диалектов существуют в любом языке. Тем самым сосуществуют несколько различные языковые механизмы, взаимодействующие друг с другом и порождающие разные непростые эффекты в том, как складывается центральная литературная форма языка. Литературный язык, как правило, до какой-то степени впитывает элементы разных говоров. Редко бывает, чтобы литературный язык в точности совпадал с говором, допустим, столицы государства, как иногда кажется на первый взгляд. Точно так же и для русского языка ситуация такова, что хотя наш с вами литературный язык очень близок к говорам московской области, он всё же не совпадает с ними полностью. Он впитал в себя целый ряд элементов более удаленных к северу, к югу, к востоку и к западу.

Далее. Сложность механизмов функционирования любого языка определяется тем, что никакой язык не существует в полной изоляции от соседей. Даже в таких крайних случаях, как, допустим, Исландия — островная страна, где, казалось бы, никаких контактов с соседями нет, — всё-таки какие-то связи существуют. Кто-то ездит из Исландии во внешний мир, кто-то приезжает в Исландию и приносит с собой какие-то элементы иностранной речи. Так что даже исландский язык, хотя он более чем какой бы то ни было другой защищен от иностранных влияний, эти влияния всё же в какой-то степени воспринял.

Что же касается языков, тесно общающихся друг с другом на соседних территориях, то тут взаимное влияние и взаимное проникновение бывает очень активным. Особенно активно оно там, где имеется двусоставное, трехсоставное или многосоставное население на одной и той же территории. Но даже если государственные и этнические границы выражены относительно четко, контакты всё-таки достаточно интенсивны. Это выражается, прежде всего, в проникновении в любой из языков какого-то количества иностранных слов. А более глубокое влияние состоит в проникновении некоторых элементов грамматической структуры соседних языков.

В частности, русский язык, не отделенный от своих непосредственных соседей никакими морями, всегда с ними интенсивно контактировал и в направлении запада, и в направлении востока, отчасти в направлении юга и даже до некоторой степени в направлении севера, хотя там население уже не такое плотное. Так что в современном русском языке имеются следы влияний практически со всех четырех сторон света.

Вообще степень иностранных влияний в разные моменты жизни языкового сообщества или данного государства может быть очень разной. Понятно, что эти влияния становятся особенно интенсивными во времена, например, иностранной оккупации или при массивном внедрении нового населения на какую-то часть старой территории и т. п. А в спокойные периоды слабого общения они будут менее интенсивными. Кроме того, нередко бывает, что большему или меньшему иностранному влиянию могут сильно способствовать или наоборот противостоять чисто внутренние события в истории данного сообщества. Совершенно очевидно, что в последние примерно двадцать лет русский язык находится в состоянии необычайно активного впитывания иностранных элементов, прежде всего английских, — с интенсивностью, во много раз превосходящей то, что было всего лишь полвека назад. Это происходит в связи с крупными социальными изменениями, открытием международных контактов в таком масштабе, который был немыслим еще два-три десятилетия назад. Происходит внедрение новой техники, новых элементов иностранной цивилизации и т. д. Все мы это ощущаем на себе.

Такие периоды бывали и в прошлом. Был, скажем, в истории русского языка период интенсивного проникновения элементов французского языка, в более раннюю эпоху — интенсивного проникновения элементов немецкого, а еще раньше — интенсивного проникновения элементов польского.

Приведу кое-какие иллюстрации того, как разнообразно подпитывался современный русский язык словами из других соседних языков. Конечно, влияния касаются не только слов, но об этом рассказывать сложнее, а слова как раз вещь очень наглядная.

Эту историю можно начинать с любой точки — собственно с русского языка или, углубившись в прошлое дальше, с праславянского языка. Можно, вообще говоря, рассматривать даже заимствования праиндоевропейского времени, но это для нас будет слишком далеко. Если начать с праславянского, то существенно указать, что в нем имеется значительный пласт германских заимствований, которые в дальнейшем сохранились не только в русском языке, но и во всех славянских языках. Они прижились и стали частью собственно славянского лексикона.

Сейчас про некоторые из них нам даже трудно поверить, что это не исконно русские слова; но историческая лингвистика неумолимо показывает, что многие слова имеют именно такое происхождение. Например, слово князь, как это ни удивительно, есть в точности то же самое слово, что немецкое König или английское king. Его древняя форма kuningaz, которая и была заимствована, со временем дала русское слово князь. Или, скажем, слово хлеб — это то же самое слово, что английское loaf “булка’. Данное заимствование, скорее всего, следует относить к периоду широкой экспансии готов, когда эти активные германские племена владели огромными территориями практически всей современной Украины, значительной части Балкан, Италии, Испании, части Франции и т. д. Так что нет ничего удивительного в том, что во всех языках перечисленных стран остались какие-то следы древнего готского владычества.

О Крыме стоит упомянуть специально, поскольку в Крыму готы дожили до XVI в. Голландский дипломат XVI в. Бусбек с изумлением обнаружил, что понимает некоторые слова в речи жителя Крыма, говорящего на неизвестном языке. Это оказался крымско-готский язык, самый поздний остаток вымершего во всех остальных местах готского языка.

Германскими заимствованиями в славянском являются также, например, слово полк или глагол купить; в современном немецком соответствующие древнегерманские слова дали Volk “народ’ и kaufen “покупать’.

Тут нужно указать, что если слово заимствовано из германского, то германское слово в самом германском не обязательно было исконным. Часто оно само было заимствованием откуда-то еще. Так, германское слово, давшее немецкое kaufen, — это заимствование из латыни. А исконно ли соответствующее слово в латыни — это еще вопрос дискуссионный. Ведь нередко оказывается, что латинские слова заимствованы из греческого, а греческие — из египетского.

Возьму слово из другого ряда: изумруд. Первоначальные истоки его устанавливаются не вполне надежно. Скорее всего, первоисточником был какой-то семитский язык, откуда слово было заимствовано в санскрит. Из санскрита оно во время походов Александра Македонского было заимствовано в греческий, из греческого — попало в арабский, из арабского — в персидский, из персидского — в турецкий, а из его турецкой формы происходит русское слово изумруд. Так что здесь лингвистика может установить шесть или семь этапов «путешествия» этого слова, в результате которого получилось наше русское слово изумруд.

Некоторая часть иностранных заимствований не вызывает у нас никакого удивления. Например, определенный плод мы называем киви. Ясно, что слово нерусское. Еще сравнительно недавно никто не подозревал о том, что такое существует. Какие-нибудь лет 20–30 назад этого слова не было, потому что предмета не было. То есть, когда сам предмет приходит из какой-то дальней страны, довольно очевидно, что он приходит вместе со своим названием. И тогда совершенно естественно, что мы называем его так, как называли там. Таких примеров в русском языке огромное количество, многие сотни. Возможно, даже и тысячи.

Но, конечно, гораздо сильнее впечатляют примеры типа хлеб, или полк, или князь, где кажется, что всё это наше собственное. Скажем, слов буква тоже является древнегерманским заимствованием. Это то же самое слово, что название дерева бук. Первоначально были деревянные буковые таблички, на которых что-то вырезалось, и, соответственно, сам вырезанный на них знак носил то же название. И вот в русском языке есть оба слова: и бук, и буква — оба заимствованы из германского.

Еще пример: слово осёл; но про него еще можно сказать, что это животное все-таки не на каждом шагу встречается в русских краях, то есть его можно отнести к категории экзотических животных. Но в каких-то других случаях это не получится. Так, германскими заимствованиями являются также слова стекло, котёл, художник, хижина и многие другие.

Не буду перечислять заимствования из греческого, они были на протяжении всего существования русского языка. Самые древние из них касаются еще довольно простых слов, например корабль или парус. Парус — это то же самое слово, что греческое фарос, — в славянском исполнении. В большом количестве имеются греческие заимствования среди слов высокого стиля. Часть из них заимствованы непосредственно (скажем, евхаристия из церковного лексикона), часть — путем калькирования, то есть передачи исходного слова славянскими средствами (благословение, благочестие и т. п. — всё это кальки, точные эквиваленты греческих сложных слов с их составными частями).

На протяжении длительной истории, начиная еще с праславянского времени и дальше практически до настоящего дня, наблюдается сильное влияние восточных языков на русский. В этом смысле евроазиатское положение русского языка, имеющего, с одной стороны, контакты в направлении запада, с другой стороны — в направлении востока, сказывается в языке очень отчетливо. Иногда восточные заимствования огрубленно называют татарскими, но это очень условно. В широком смысле они тюркские, поскольку тюркских языков, которые контактировали с русским, много. Это и турецкий, и татарский, и чувашский, и башкирский, и чагатайский — древний литературный язык Средней Азии, и кыпчакский язык половцев, с которыми наши предки контактировали с древности, и язык печенегов. Так что часто не удается установить, из какого конкретно тюркского языка заимствовано то или иное слово, поскольку эти языки близко родственны между собой. Важно то, что этот фонд таких слов в русском языке очень велик.

Понятно, что многие из таких слов обозначают типичные восточные понятия. Но имеется и много слов более общего значения; так, тюркского происхождения, например, такие слова, как башмак, кабан, колпак, кирпич, товар, чулан, казак, казан, курган.

Нередко слово заимствуется не в том значении, которое оно имеет в языке-источнике. Например, слово кавардак, которое сейчас обозначает беспорядок, на самом деле вовсе не это значит по-турецки: там это обозначение некоего вида жареного мяса.

Очень часто турецкий или татарский оказываются, как и германский, передатчиками для других восточных языков, в частности, для такого огромного источника лексики всего востока, как арабский язык; другим таким первоисточником бывает персидский, реже китайский.

Таково, например, слово арбуз, которое пришло к нам из персидского через тюркское посредство.

Заметим, что такие слова лингвист может опознать как не собственно славянские, даже и не зная их происхождения. Так, слово арбуз имеет структуру, ненормальную для славянских языков: корень слова состоит из двух слогов, причем с необычным набором гласных.

На примере этого слова можно даже показать, как вообще лингвисты могут установить, что слово пришло, скажем, из турецкого языка в русский, а не из русского в турецкий.

Это типовая ситуация, которую полезно понимать. Принцип здесь всегда один и тот же: если слово исконное, то оно распадается на осмысленные части в рамках данного языка и имеет в нем родственные слова. Вот, например, в современном французском языке есть слово закуски, Это не очень, конечно, активное слово французского языка, но, тем не менее, оно существует. И можно было бы и здесь сказать: «Может быть, наше слово закуски заимствовано из французского? Почему нет, если по-французски и по-русски одинаково говорится: закуски?»

Ответ очень простой: закуски — русское слово, а не французское, потому что по-русски оно прекрасно делится на значимые части: приставка за, корень кус, суффикс к, окончание и. Каждая из них осмысленна и уместна. Для корня кус можно найти и другие слова, для приставки за есть масса других примеров, имеется огромное количество слов с суффиксом к. А во французском это слово выпадает из всех норм французского языка. Так французские слова не строятся, ничего похожего нет.

Вот главный критерий: в рамках одного языка слово является естественным, а в других языках оно целым рядом признаков выдает свою инородность и никаких родственных ему слов не находится.

То же и со словом арбуз. В персидском это харбуза, где хар это “осел’, а буза — “огурец’. Вместе получается “ослиный огурец’, и, кстати, означает он там не арбуз, а дыню.

Среди слов восточного происхождения тоже немало таких, которые могут нас удивить. Нас не удивит, что слово изумруд иностранное: изумруд действительно не слишком часто встречается в русском быту. А вот слово туман на первый взгляд производит впечатление русского. Тем не менее, оно родилось в персидском языке, и там его звуковой состав имеет свои основания. Из персидского оно перешло в турецкий, а из турецкого в русский. Аналогичное происхождение имеют, например, базар, амбар, чердак.

Иногда бывают слова обманные. Лингвистически небезынтересно в этом смысле слово изъян. Оно обозначает некоторый дефект, недостаток и звучит очень по-русски: что-то изъяли из какого-то предмета или из некой нормы и тем самым он оказался предметом с изъяном. Оказывается, однако, что это вовсе не русское слово, а заимствование из персидского — либо прямое, либо через посредство турецкого.

В персидском это слово с несколько иным порядком фонем: зиян; оно означает “недостаток, порок’ и вполне выводимо из иранского лексикона. А изъян — это форма, которую зиян принял в русском языке, то есть слово подверглось некоторому изменению, придавшему ему осмысленность. В самом деле, зиян ничего не говорит русскому уху, а изъян это уже почти понятно, тем более что уже смысл готов — это “недостаток’. Это то, что называется народной этимологией: народ несколько подправляет иностранное слово в сторону большей понятности.

Замечательно, что слово зиян в несколько менее явной форме имеется в русском языке еще в одном очень хорошо известном нам слове — обезьяна. Обезьяна — это арабско-персидское абузиян. Слово зиян имеет второе значение — “грех, порочное действие’. А абу — это “отец’. Так что обезьяна — “отец греха’, по причинам вполне понятным.

Свои вклады в русскую лексику вносят и западные языки.

Первым по порядку оказывается ближайший к нам язык западного мира — польский. Это родственный язык, но он гораздо активнее, чем русский, впитал слова западных языков, во-первых, из-за близости к германскому и романскому миру, во-вторых, в силу католицизма. Так что польская лексика насыщена западными элементами несравненно сильнее, чем русская. Но многие из них перешли и в русский. Это произошло в XVI–XVII вв., в эпоху активного польского влияния. Масса новых слов вошла тогда в русский язык; в некоторых случаях польская форма непосредственно видна, в других она устанавливается только лингвистическим анализом. В большинстве случаев, впрочем, это не собственно польские слова, а слова, которые в свою очередь пришли из немецкого, а в немецкий — обычно из латыни. Или в польский они пришли из французского, но попали в русский язык уже в польской форме.

В этот ряд попадают, например, слова рыцарь, почта, школа, шпага — все они имеют в русском языке польскую форму. Скажем, в слове школа не было бы начального шк, было бы скола, если бы оно заимствовалось прямо из западных языков. Это эффект перехода через немецкий, который дает ш в польском, а из польского это ш переходит в русский.

Есть некоторое количество шведских заимствований, например сельдь, селедка. Одно из замечательных шведских заимствований — это слово финны. Потому что, как вы, может быть, знаете, финны не только не называют себя финнами, а, строго говоря, нормальный не очень обученный финн не может даже произнести этого слова, потому что в финском языке нет фонемы ф. Финны называют себя суоми; а финны — это название, которым их называли шведы. В шведском языке фонема ф есть, и она встречается часто. В шведском языке это осмысленное слово, со значением “охотники’, “искатели’ — от шведского глагола finna “находить’ (= англ. find). Это слово вошло не только в русский язык, а во все языки мира, кроме финского. Так что страна называется шведским названием — это такой особо изысканный случай иностранного заимствования.

Следующий культурный и лексический натиск на русский язык совершил немецкий язык, в основном в XVIII, частично в XIX в. Правда, в петровское время — наряду с голландским. В частности, большинство морских терминов заимствовано из голландского языка — в соответствии с увлечениями Петра I и с его прямыми связями с Голландией, где он, как известно, даже поработал плотником. Слова крейсер, шкипер, флаг — голландские. Таких слов несколько десятков.

Немецких слов еще больше, поскольку немецкое влияние было шире и длительнее. И опять-таки какие-то из них легко опознаются как немецкие, например парикмахер. Но есть и такие слова немецкого происхождения, которые вы никогда не опознали бы без специального анализа. Про слово рубанок решительно не приходит в голову, что это не русское слово: кажется, что он так назван, потому что им что-то срубают или рубят. На самом деле им делают нечто другое, тем не менее, мы воспринимаем это как вполне хорошее название. В действительности же это немецкое слово Rauhbank — “доска для зачистки’.

Еще хитрее слово противень, на котором жарят. Совершенно русского вида слово. Но это немецкое Bratpfanne — “сковородка для жарки’. Упрощаясь и русифицируясь, Bratpfanne дало не просто русское, а народное русское слово противень. Есть и вариант протвень — тоже не случайный и даже более старый.

Маляр, танец, пластырь, солдат, аптека и множество других — все эти слова пришли непосредственно из немецкого языка, но сейчас прижились очень хорошо.

Следующий, XIX в. дал обширный пласт французских заимствований. Многие из них вполне прижились, скажем бутылка, журнал, кошмар, курьер, афера.

Продолжая этот список, можно было бы привести еще и португальские, испанские, старые английские заимствования. А про новые английские и говорить нечего — вы сами, пожалуй, можете их назвать больше, чем лингвисты.

Вы видите, таким образом, насколько сильно на лексику языка влияют соседние языковые массивы. В частности, для русского языка эта история включает общение как минимум с двумя десятками языков. А если считать единичные случаи, то с дальними связями насчитаются еще десятки.

Перейдем теперь к следующей теме: поговорим о стилевых различиях внутри русского языка в разные моменты его истории. Оказывается, что и в этом отношении русский язык с древних времен находится в непростой ситуации.

Для всех языков с определенной культурной традицией нормально, что есть язык высокого стиля, воспринимаемый как более возвышенный, более очищенный, литературный. И далеко не всегда эта ситуация складывается одинаково. Так, есть языки, где в качестве высокого стиля используется один из вариантов, говоров, диалектов, существующих в пределах данного же языка, который по какой-то причине получил больший престиж. На территории Италии долгое время наиболее престижным считался говор Флоренции и, соответственно, тосканский диалект со времен Данте принимался за самую изысканную, высоко литературную форму речи на Апеннинском полуострове.

А в некоторых языках складывается ситуация, когда в качестве языка высокого стиля используется не свой язык, а некоторый иностранный. Иногда он может быть даже не родственным собственному, тогда это чистое двуязычие. Но чаще встречаются примеры такого рода с использованием другого языка, близкородственного тому, на котором говорит народ. В романском мире в течение всех средних веков в качестве высокого языка использовалась латынь, при том что собственные языки этих романских народов из латыни происходят и латынь им в какой-то степени близка. Не настолько, чтобы понимать, но, во всяком случае, у них масса общих слов.

Подобную роль в Индии играл санскрит. Его использовали наряду с теми языками, которые уже очень далеко ушли от санскритского состояния и использовались в бытовом общении. В сущности, нечто подобное есть и в нынешнем арабском мире, где существует классический арабский язык Корана, который уже сильно отличается от живых языков Марокко, Египта, Ирака. Высоким языком, который считается единственно пригодным для определенного типа текстов — религиозных, высокоторжественных, — остается для арабского мира классический арабский. А для бытового общения существует язык улицы.

Подобная ситуация была и в истории русского языка. Я привел иностранные примеры, чтобы показать, что это не уникальный случай, хотя, конечно, далеко не во всех языках ситуация однотипна. В истории русского языка с того времени, когда мы имеем дело со словом русский, существует и используется два славянских языка: собственно русский и церковнославянский.

Церковнославянский — это, в сущности, древнеболгарский язык, близкородственный, но всё же не тождественный русскому. Он был языком церкви и любого текста, от которого требуется стилистическая возвышенность. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие русского языка на протяжении всей его истории и продолжает в какой-то степени оказывать влияние до сих пор. Русский язык оказался как бы лингвистически раздвоен на то естественное, что возникало в бытовом, разговорном языке, и то, что соответствовало русским формам и синтаксическим оборотам в церковнославянском языке.

Самое броское различие вы, конечно, знаете: это так называемое полногласие и неполногласие. Полногласие — это сторона, сторож, берег, голова с -оро-, -ере-, -оло-, а неполногласие — страна, страж, брег, глава. Русская форма имеет здесь две гласных, а церковнославянская одну.

Сейчас мы с вами совершенно не воспринимаем слово страна как что-то нам чуждое. Это нормальная часть нашего с вами естественного лексикона. И для нас совершенно естественно сказать глава книги, и не приходит в голову, что это что-то навязанное. Нам не хочется говорить голова книги, точно так же, как мы не будем пытаться называть страну стороной.

Русский язык на протяжении своей истории впитал огромное количество церковнославянских слов, которые изредка значат то же самое, что в русском, но почти никогда на сто процентов. Иногда просто совсем не то же самое; так, голова и глава — это совершенно разные значения, они вполне могли бы называться словами, которые между собой вообще ничего общего не имеют. В других случаях это всего лишь стилистический оттенок, но он отчетливо чувствуется. Скажем, враг и ворог — это, конечно, более или менее одно и то же по значению, однако в слове ворог имеется коннотация народности, фольклорности, поэтичности, которое в слове враг отсутствует.

Современный русский язык использовал эти церковнославянские единицы в качестве отдельных слов или отдельных вариантов слова и тем самым их уже освоил.

То же самое происходило в истории русского языка и с синтаксическими конструкциями. И тут надо сказать, что, поскольку на протяжении большей части истории русского языка литературным и высоким был именно церковнославянский, наш с вами литературный синтаксис гораздо более церковнославянский, чем русский.

Тут я действительно выражаю свое огорчение. Потому что ныне во многом утрачен тот подлинный народный русский синтаксис, который лучше всего виден на берестяных грамотах. Они как раз во многом именно тем и восхищают, что в них совершенно нет церковнославянских оборотов, — это чистый разговорный русский язык. В отличие от нашего с вами литературного языка. Русский литературный язык на каждом шагу пользуется синтаксическими приемами, которые в живом языке не встречаются, а идут из церковнославянского.

Это, прежде всего, практически все причастия: делающий, делавший, видевший, виденный и т. д. Единственное исключение составляют краткие формы страдательных причастий прошедшего времени. Сделано — это русская форма, выпито — это русская форма. А вот полная форма: сделанный — уже церковнославянская. И все причастия на -ущий, -ющий церковнославянские, что видно уже и из того, что там суффиксы -ущ-, -ющ-. Я не сказал об этом, но вы, наверное, и сами знаете про соотношение церковнославянского щ и русского ч. Нощь, мощь — церковнославянское, ночь, мочь — русское. Для -ущий, –ющий, -ящий русские соответствия, следовательно, были бы -учий, -ючий, -ячий. Они есть в русском языке, но по-русски это уже не причастия, а просто прилагательные: кипучий, дремучий, стоячий, сидячий, лежачий. Их значение близко к причастиям, но всё же не одинаково с ними. А настоящие причастия, которые можно использовать в синтаксисе именно как глагольную форму (и которые мы действительно научились применять как удобное синтаксическое средство, потому что они помогают нам, например, спастись от лишнего слов который), представляют собой церковнославянизм.

Менее известно другое явление этого рода. В бытовом разговоре мы часто отклоняемся от того, как мы должны были бы написать, если бы сдавали редактору свое литературное сочинение. И вы не получили бы одобрения, если бы в вашем школьном сочинении вы начали фразу так: А знаете, что я вчера видел. Между тем начальное а — это совершенно нормальная форма разговорной русской речи: А вот что я вам скажу. А после этого было то-то и то-то. В живой речи с а начинается едва ли не большинство предложений. И это ровно то, что мы наблюдаем в берестяных грамотах. Слово а в начале фразы означает примерно следующее: «Вот что я сейчас вам скажу». Но в нормах церковнославянского языка это слово отсутствовало. Церковнославянская норма его не только не употребляла, но и запрещала употреблять. То есть запрещала, конечно, не в смысле государственного эдикта, а в смысле редакторского давления, которое действует до сих пор. Редактор вам это а зачеркнет и сейчас.

Извините меня, это теперь устарело, редакторов сейчас почти нет. Но в недавнем прошлом редакторы были важнейшей частью любого издательского дела. Это сейчас масса книг выходит с чудовищными опечатками и огрехами всех родов, потому что их не редактировали вовсе; наступила новая эпоха с невнимательным отношением к качеству текста. Но еще сравнительно недавняя эпоха требовала фактически соблюдения церковнославянской нормы, хотя редактор, конечно, этого не знал. Эту норму соблюдает и русская литература, при том что те же самые авторы в бытовой речи, обращаясь к собственным детям или жене, говорили, конечно, нормальным русским языком, почти каждое предложение начиная с а.

Подобные детали показывают, что двусоставность русского языка, имеющего два источника: русский и церковнославянский, — выражается не только в выборе слов и в их формах, но и в синтаксисе. И русский литературный синтаксис тем самым заметно отличается от русского разговорного синтаксиса.

Недаром примерно лет 25 назад возникло новое направление в изучении русского языка — изучение русской разговорной речи. Для нее стали писать свои грамматики, ее стали описывать так, как если бы это был отдельный самостоятельный язык, с уважением к каждому элементу того, что реально слышится. Сама возможность и сама необходимость так к этому подходить в значительной степени является следствием вот этой древней ситуации, сложившийся в Х в., тысячу с лишним лет назад, когда на Русь в качестве литературного и высокого языка пришел родственный, но другой язык — церковнославянский.

Перейду к следующему аспекту.

Это тот аспект истории русского языка, который имеет отношение к диалектам и говорам, к диалектному членению и взаимодействию. Традиционную схему в самом общем виде я вам изложил выше. Она состоит в том, что примерно в Х в. имелся единый древнерусский язык, он же восточнославянский, из которого со временем путем разветвления, развития каких-то различий произошли три современных восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. А в каждом из этих трех языков по традиционной же схеме имеются еще более тоненькие ветви. В русском языке имеется, скажем, вологодский, архангельский, новгородский, курский говор, сибирские говоры и т. д. На Украине также можно выделить целый ряд говоров; то же и в Белоруссии. А внутри, например, блока вологодских говоров выделяются еще маленькие группки каких-то районов или даже иногда отдельных деревень. Вот такое дерево, которое ветвится от мощного ствола до самых мелких веточек в конце.

Такова простая традиционная схема. Но в нее, как я вас уже предупредил, придется вносить некоторые коррективы. В значительной степени эти коррективы возникли после открытия берестяных грамот.

Берестяные грамоты, которые в громадном своем большинстве происходят из Новгорода, показали, что в Новгороде и на окружающих его землях существовал говор, сильнее отличавшийся от остальных, чем представляли себе до открытия берестяных грамот. В нем даже некоторые грамматические формы были не такие, как в классическом известном нам из традиционной литературы древнерусском языке. И, конечно, были и некоторые свои слова.

При этом удивительное, неожиданное и непредсказуемое с точки зрения существовавших до открытия берестяных грамот представлений событие состояло в следующем: оказалось, что эти черты новгородского диалекта, отличавшие его от других диалектов Древней Руси, ярче всего выражены не в позднее время, когда, казалось бы, они могли уже постепенно развиться, а в самый древний период. В XI–XII вв. эти специфические черты представлены очень последовательно и четко; а в XIII, XIV, XV вв. они несколько ослабевают и частично уступают место более обычным для древнерусских памятников чертам.

Точнее говоря, просто изменяется статистика. Так, в древненовгородском диалекте именительный падеж единственного числа мужского рода имел окончание -е: скоте — это новгородская форма, в отличие от формы традиционной, которая считалась общерусской, где то же самое слово имело другое окончание: в древности -ъ, а ныне нулевое. Разница между общедревнерусским скотъ и новгородским скоте обнаруживается с древнего времени. И ситуация выглядит так: в грамотах XI–XII вв. форма именительного падежа единственного числа мужского рода примерно в 97% случаев имеет окончание -е. А оставшиеся 3% легко объясняются некоторыми посторонними причинами, например тем, что фраза церковная. Отсюда можно заключить, что в древний период окончание -е было практически единственным грамматическим оформлением для именительного падежа единственного числа. А в грамотах XV в. картина уже существенно иная: примерно 50% скоте и 50% скотъ.

Мы видим, таким образом, что черты древненовгородского диалекта с ходом времени частично теряют свою яркость. Что это значит и почему это была такая новость и неожиданность для лингвистов?

Это значит, что наряду с традиционной схемой, которая выглядит как разветвляющееся дерево, приходится признать в истории языков также и противоположное явление. Явление, состоящее в том, что нечто первоначально единое делится на несколько частей, носит название дивергенции, то есть расщепления, расхождения. Если же имеет место обратное явление, то есть нечто первоначально различное становится более похожим, то это конвергенция — схождение.

Про конвергенцию было мало что известно, и само ее существование в истории говоров и диалектов древнерусского языка практически никак не обсуждалось и не привлекало внимания. Поэтому свидетельства берестяных грамот оказались такими неожиданными. Если в древненовгородских берестяных грамотах XI–XII в. окончания типа скоте составляют 100%, а в XV веке — только 50%, а в остальных 50% выступает центральное (можно условно обозначить его как московское) окончание скотъ — это значит, что происходит сближение говоров. Частичное сближение, новгородский говор еще не теряет совсем своих черт, но выражает их уже непоследовательно в отличие от древности, когда это было последовательно. Мы видим типичный пример конвергенции, то есть сближение того, что первоначально было различным.

И это заставляет основательно пересмотреть традиционную схему того, как были устроены диалектные отношения Древней Руси. Приходится признать, что в X–XI вв., то есть в первые века письменной истории, на территории восточного славянства членение было вовсе не таким, как можно себе представить на основании сегодняшнего разделения языков: великорусский, украинский, белорусский. Оно проходило совсем иначе, отделяя северо-запад от всего остального.

Северо-запад — это была территория Новгорода и Пскова, а остальная часть, которую можно назвать центральной, или центрально-восточной, или центрально-восточно-южной, включала одновременно территорию будущей Украины, значительную часть территории будущей Великороссии и территории Белоруссии. Ничего общего с современным делением этой территории на три языка. И это было действительно глубокое различие. Существовал древненовгородский диалект в северо-западной части и некоторая более нам известная классическая форма древнерусского языка, объединявшая в равной степени Киев, Суздаль, Ростов, будущую Москву и территорию Белоруссии. Условно говоря, зона скоте на северо-запад и зона скотъ на остальной территории.

Скоте и скотъ — это одно из очень существенных различий. Было еще одно весьма важное различие, о котором я не буду сейчас говорить, потому что для этого потребовалось бы очень много времени. Но оно такое же основательное, и территориальное разделение здесь было точно такое же.

Может показаться, что северо-западная часть была маленькой, а центральная и южная часть — очень большой. Но если учесть, что в это время новгородцами уже была колонизована огромная зона севера, то на самом деле новгородская территория оказывается даже больше, чем центральная и южная. В нее входят нынешняя Архангельская область, Вятская, северный Урал, весь Кольский полуостров.

А что будет, если мы заглянем за рамки восточного славянства, посмотрим на западнославянскую территорию (поляки, чехи) и южнославянскую территорию (сербы, болгары)? И попытаемся как-то продолжить в этих зонах обнаружившуюся линию разделения. Тогда окажется, что северо-западная территория противопоставлена не только Киеву и Москве, но и всему остальному славянству. Во всем остальном славянстве представлена модель скотъ, и только в Новгороде — скоте.

Тем самым обнаруживается, что северо-западная группа восточных славян представляет собой ветвь, которую следует считать отдельной уже на уровне праславянства. То есть восточное славянство сложилось из двух первоначально разных ветвей древних славян: ветви, похожей на своих западных и южных родственников, и ветви, отличной от своих родственников, — древненовгородской.

Похожие на южно- и западнославянскую зоны — это прежде всего киевская и ростово-суздальская земля; и существенно то, что при этом между ними самими для древнего периода мы не видим никаких существенных различий. А древняя новгородско-псковская зона оказывается противопоставлена всем остальным зонам.

Таким образом, нынешняя Украина и Белоруссия — наследники центрально-восточно-южной зоны восточного славянства, более сходной в языковом отношении с западным и южным славянством. А великорусская территория оказалась состоящей из двух частей, примерно одинаковых по значимости: северо-западная (новгородско-псковская) и центрально-восточная (Ростов, Суздаль, Владимир, Москва, Рязань).

Как мы теперь знаем, это и были в диалектном отношении две главные составные части будущего русского языка. При этом нелегко сказать, какая из этих двух частей в большей мере поучаствовала в создании единого литературного языка. Если считать по признакам, то счет оказывается примерно 50 на 50.

Как уже было сказано, центральные и южные говоры древнерусского языка отличались от новгородского рядом важных признаков, а друг от друга ничем существенным не отличались. Новые границы между будущей Великороссией и будущей Украиной вместе с Белоруссией в значительной степени совпадают с политическими границами Великого княжества Литовского в XIV–XV вв., когда экспансия Литвы привела к тому, что будущие Украина и Белоруссия оказались под властью Литвы. Если нанести на карту границы владений Великого княжества Литовского в XV в., это будет примерно та же граница, которая сейчас отделяет Российскую Федерацию от Украины и Белоруссии. Но XV в. — это позднее время по отношению к нашему древнему членению.

Рассмотрим более конкретно ряд диалектных явлений и их соответствия в современном литературном русском языке.

Слова со структурой корня типа целый, с начальным це- (из прежнего цѣ-), характерны для центрально-восточного региона. На северо-западе эти корни имели начальное ке-. За этим стоит очень важное фонетическое явление, о котором можно рассказывать длинно; но здесь я вынужден ограничиться простой констатацией данного факта. Другой относящийся к данной теме факт состоит в том, что на северо-западе говорили на руке, в то время как на востоке было на руце. Сейчас мы говорим целый, но на руке. Это не что иное, как соединение того целый, которое идет с востока, с тем на руке, которое идет с северо-запада.

Форма именительного падежа единственного числа мужского рода на северо-западе была городе (так же, как скоте). А на востоке она была городъ. Современная литературная русская форма, как мы видим, идет с востока.

Родительный падеж единственного числа женского рода: на северо-западе — у сестре, на востоке — у сестры. Литературная форма — восточная.

Предложный падеж: на северо-западе в земле, на коне, на востоке — в земли, на кони. Литературные формы — северо-западные.

Множественное число женского рода (возьмем пример с местоимением): на северо-западе — мое корове, на востоке — мои коровы. Литературная форма — восточная.

Бывшее двойственное число два села — это северо-западная форма. Восточная форма — две селе. Литературная форма — северо-западная.

Повелительное наклонение: северо-западное помоги, восточное помози. Литературная форма — северо-западная.

Третье лицо настоящего времени глагола: на северо-западе везе, на востоке — везеть. Литературная форма — восточная.

Повелительное наклонение: северо-западное везите, восточное — везете. Литературная форма — северо-западная.

Деепричастие северо-западное везя, восточное — веза. Литературная форма — северо-западная.

Вы видите, что соотношение действительно примерно 50 на 50. Вот что в морфологическом отношении представляет собой наш современный русский язык. Это наглядный результат конвергенции двух основных диалектов — как будто карточная колода, где две половины колоды вставлены друг в друга.

Лингвистика в каких-то случаях может дать если не окончательный, то предположительный ответ, почему в отдельных пунктах побеждал северо-западный член пары, а в других восточный. Иногда может, иногда не может. Но это не самое существенное.

Существен прежде всего сам факт, что современный литературный язык очевидным образом соединяет черты древнего северо-западного (новгородско-псковского) диалекта и древнего центрально-восточно-южного (ростово-суздальско-владимирско-московско-рязанского). Как я уже говорил, до открытия берестяных грамот этот факт был неизвестен. Представлялась гораздо более простая схема ветвящегося путем чистой дивергенции дерева.

Отсюда вытекает, между прочим, весьма существенное для каких-то нынешних уже не лингвистических, а социальных или даже политических представлений следствие. Это то, что неверен популярный на нынешней Украине лозунг исконного древнейшего отличия украинской ветви языка от русской. Эти ветви, конечно, различаются. Сейчас это, безусловно, самостоятельные языки, но древнее членение проходило вовсе не между русским и украинским. Как уже было сказано, ростовско-суздальско-рязанская языковая зона от киевско-черниговской ничем существенным в древности не отличалась. Различия возникли позднее, они датируются сравнительно недавним, по лингвистическим меркам, временем, начиная с XIV–XV вв. И, наоборот, древние отличия между северо-западом и остальными территориями создали особую ситуацию в современном русском языке, где сочетаются элементы двух первоначально различных диалектных систем.

Пожалуйста, вопросы.

Е. Щеголькова (10 класс): Вы говорили про место иностранных языков. А каково оно у английского языка в Индии?

А. А. Зализняк: Да, нынешний английский язык в Индии действительно занимает некую особую позицию, поскольку это не просто иностранный язык наряду с местным. В Индии, как вы знаете, огромное количество языков, считается, что до двухсот. Тем самым в ряде случаев единственный способ общения между индийцами это то, что оба будут знать английский. Английский язык в этой ситуации оказывается в функционально совершенно особой роли не просто навязанного иностранного языка, но также и средства общения. Так что это несколько похоже на те ситуации, которые я описал, но ввиду многоязычия страны случай, пожалуй, особый.

– Вы говорили, что до XIV в. новгородцы не называли свой язык русским. А есть слово, которым новгородцы называли свой язык и себя?

А. А. Зализняк: Они называли себя новгородцами. Хорошо известно, что на вопрос «Вы кто?» нормальный ответ простого человека — крестьянина, рыбака, — который где-то живет постоянно, будет: «Мы волгари, мы вологодские, мы псковские». Он не скажет, что он русский, татарин или француз, а назовет сравнительно узкую область. Это никакая не нация и не особый язык, это в сущности территориальное указание. Например, сложно было добиться от белорусов, чтобы они называли себя белорусами, потому что они привыкли говорить о себе: могилевские, гомельские и т. д. Только специальная пропаганда довела до их сознания, что они должны называть себя белорусами. Это понятие в действительности очень поздно сформировалось.

Г. Г. Ананьин (учитель истории): Правильно ли я понял, что вы связываете образование украинского и белорусского языка исключительно с политическим моментом польско-литовского влияния?

А. А. Зализняк: Не исключительно. Исключительно — это был бы перебор. Но это определило границы разделения. Как всегда бывает в разных частях территории, там, конечно, естественным образом происходили разные фонетические и прочие изменения. И они не были связаны с политическими причинами. Но некоторое отделение друг от друга двух общностей, которые стали развиваться порознь, было в значительной степени политическим. А собственно лингвистическое развитие было, конечно, независимым.

– Почему сложилось именно два языка: украинский и белорусский?

А вот это очень тяжелый вопрос. Он очень горячо и остро обсуждается сейчас на Украине и в Белоруссии. Различия между этими языками значительны. При этом белорусский язык в целом гораздо больше похож на русский, чем на украинский. Особенно велика близость между белорусским языком и южновеликорусскими говорами.

Ситуация сложна еще и тем, что Украина большая страна, а Белоруссия не очень большая. И у кого-то может возникать соблазн посмотреть на нее как на такой небольшой придаток великой Украины. Но исторически это было в точности наоборот. Исторически Великое княжество Литовское пользовалось языком, который правильно называть старобелорусским. Хотя литовские князья были литовцами по происхождению и в быту со своими слугами говорили по-литовски, во всех остальных случаях жизни они говорили по-старобелорусски. И вся государственная деятельность в Великом княжестве Литовском осуществлялась на старобелорусском языке; иногда он же называется западнорусским. Так что в культурном отношении выделение Белоруссии предшествует выделению Украины. Это создает чрезвычайно непростые проблемы, которые я даже не хотел бы здесь формулировать, так как что бы я ни сказал, это должно вызвать протест противоположной стороны.

– Когда можно говорить о выделении украинского и белорусского языка из русского? Хотя бы век.

А. А. Зализняк: Не из русского. Это разделение того, что называют западнорусским или, иначе, старобелорусским, у которого был украинский диалект на юге. Происходило чисто лингвистическое выделение просто как функция от времени. Осознанное выделение какими-то литераторами, писателями, осознанно называющими себя белорусами или украинцами, происходит довольно поздно, порядка XVIII в.

– Современный русский язык сложился в результате конвергенции. Есть еще примеры такого же схождения?

А. А. Зализняк: Да, есть. Я сейчас не очень уверен, что сразу вам такое приведу, чтобы было равновесие составляющих. Потому что равновесие это случай уникальный. А если не ограничиваться только теми примерами, где действительно имеется равновесное участие, то, конечно, это литературный английский язык. Древнеанглийские зоны довольно сильно различались по языку, и чудовищность современной английской орфографии в значительной степени является продуктом именно этого. Скажем, почему то, что пишется bury, читается бери? А просто потому, что это разные диалектные формы. В диалекте было свое произношение, но при этом осталась старая орфография, при которой должно было быть другое чтение. Таких примеров в английском языке довольно много. Хотя, конечно, в английском это не так ярко.

– Можно все-таки привести какое-нибудь объяснение, небольшой пример, почему победила северо-западная или восточная форма?