Точечный транзистор – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

| Схема включения тиристора в электрическую цепь и распределение потенциалов в переходах. а – тиристор в отключенном состоянии. б – тиристор включен в цепь. [1] |

Точечные транзисторы, в которых выполняются точечные контакты полупроводниковых примесных проволочек, являющихся эмиттером и коллектором, с базовым слоем, имеют ограниченное применение. [2]

Точечные транзисторы по сравнению с плоскостными имеют статический коэффициент усиления по току а больше 1, но меньшее усиление по мощности и дают большие собственные шумы. Они обладают меньшей механической прочностью. Усилительные ступени с точечными транзисторами работают устойчиво только по схеме с общей базой. [3]

Основные этапы фотолитографии по кремнию. [4]

[4] |

Точечные транзисторы имеют огромное историческое значение они были первыми полупроводниковыми трехполюсниками, в которые обнаружился эффект усиления. [5]

| Германиевый точечный чечного диода служит крохотная диод типа Д2. пластинка германия или кремния. [6] |

Поскольку точечные транзисторы сейчас не выпускаются, мы расскажем лишь о плоскостных транзисторах. [7]

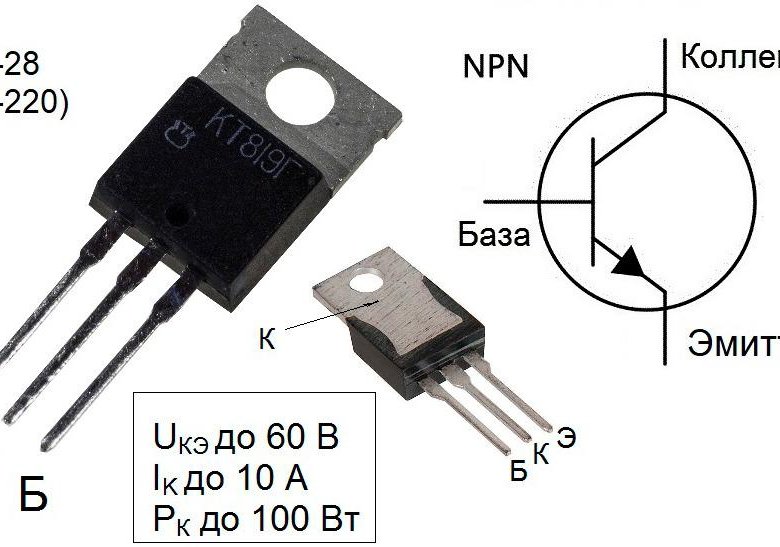

Устройство точечных транзисторов схематически показано на рис. 6.19 а. Пластинка германия, имеющего обычно электронную проводимость, укреплена на металлическом основании. Вывод от него является выводом базы. С пластинкой имеют контакт две заостренные проволочки из вольфрама, являющиеся – выводами эмиттера и коллектора. Контакты проволочек с германием находятся друг от друга на расстоянии не более нескольких десятков микрон. Внутри германия около контактов с проволочками образуются области с проводимостями различного рода.

В ней точечный транзистор

Браттейн создали германиевый точечный транзистор, пригодный для усиления и генерирования электрических колебаний. [10]

| Конструкция точечного транзистора.| Этапы изготовления и жоиструкци выращенного транзистора. [11] |

Специфическая особенность точечных транзисторов состоит в больших значениях коэффициента усиления по току в схеме с общей базой ( а2 – ьЗ), что связано с размножением носителей в коллекторе несовершенной структуры.

| Плоскостной транзистор ( схематическое изображение. [13] |

Частотные свойства точечных транзисторов определяются временем пробега неосновных носителей от эмитгера до коллектора и влиянием пространственного заряда внутри транзистора. На частотах порядка 1 Мгц параметры транзистора ( § 11 – 26) становятся комплексными, а на частотах свыше 15 – 20 Мгц усилительные свойства вообще теряются; последнее не относится к новейшим специальным конструкциям. [14]

| Семейство коллекторных характеристик точечного транзистора. [15] |

Страницы: 1 2 3 4 5

от «кошачьего уса» до закона Мура — Офтоп на vc.ru

24 декабря 1947 года сотрудники Bell Telephone Laboratories Уолтер Браттейн, Джон Бардин и Уильям Шокли представили своим коллегам первый транзистор. К юбилею события рассказываем, как крошечный кусочек полупроводника изменил историю.

К юбилею события рассказываем, как крошечный кусочек полупроводника изменил историю.

5076 просмотров

Изобретатели транзистора Уолтер Браттейн, Уильям Шокли и Джон Бардин (Bloomberg)

Предыстория. При чем здесь кошачьи усы?

Исследования полупроводников начались еще в первой половине 19 века с работ физиков Томаса Зибека и Майкла Фарадея. В 1833 году Фарадей описал странное поведение сульфида серебра: его сопротивление электрическому току падало при нагревании, тогда как сопротивление простых металлов росло. Наука об электричестве тогда только зарождалась, и полупроводники не вызвали интереса ученых.

К концу века ситуация стала меняться. В 1873 году инженер Уиллоуби Смит и его помощник Джозеф Мэй обнаружили, что сопротивление селена меняется в зависимости от степени освещенности: чем ярче свет, тем оно ниже. Открытие Смита и Мэя привело к появлению первого полупроводникового прибора — селенового фотоэлемента, с которого начинается история телевидения, факса (и его потомка, компьютерного сканера), звукового кино и многих других отраслей техники.

В следующем, 1874 году, немецкий физик Карл Фердинанд Браун описал эффект выпрямления тока (то есть преобразования переменного тока в постоянный) полупроводниками — сульфидами металлов. Работа Брауна, как и труд Фарадея, оставался научным курьезом, пока не появилось радио. Оказалось, что открытый Брауном эффект позволяет легко обнаруживать радиоволны.

Первые детекторы радиоволн — когереры — были неудобны и могли принимать только сигналы радиотелеграфа. Полупроводниковые детекторы радиоволн, появившиеся благодаря работам Джагдиша Боше, Александра Попова и Гринлифа Пикарда, были лишены этих недостатков. Дальность приема радиоволн возросла, приемники стали меньше и надежнее, а еще стало возможно передавать по радио звук — так появились радиотелефон и радиовещание.

Детектор «кошачий ус» (Политехнический музей)

Детекторный приемник позволял принимать радиопередачи без батарей, используя саму энергию радиоволн. Главным минусом детекторного приемника была его капризность — на поверхности кристалла полупроводника нужно было найти точку, которая выпрямляла ток.

Радиовещание — «газета без бумаги и расстояний»

После окончания Первой мировой войны во всем мире начало развиваться радиовещание. Однако появившиеся тогда радиолампы были дороги, хрупки, быстро перегорали и требовали электрический ток для работы. По-настоящему массовыми стали детекторные приемники. Детекторный приемник был прост и дешев. Многие делали его сами — ведь даже полупроводник для детектора можно было сделать самому. И после появления более надежных и удобных ламповых приемников, детекторы оставались популярны.

Советский детекторный радиоприемник ПФ в фарфоровом корпусе. На корпусе написана характеристика, которую радио дал Ленин — «газета без бумаги и расстояний» (Большой музей)

Популярность детекторных приемников привела к тому, что многие начали экспериментировать с ними и получать необычные результаты. Еще в 1909 году английский ученый Уильям Икклз обнаружил, что детектор в определенных условиях может работать как генератор колебаний и усилитель.

Еще в 1909 году английский ученый Уильям Икклз обнаружил, что детектор в определенных условиях может работать как генератор колебаний и усилитель.

В 1922 году сотрудник Нижегородской радиолаборатории Олег Лосев работал над увеличением чувствительности детекторов и обнаружил эффект усиления сигналов. Используя этот эффект, Лосев смог построить первый радиоприемник с усилителем на полупроводниках — кристадин, но из-за ненадежности он не получил распространения.

Радиоприемник кристадин Олега Лосева (Политехнический музей)

Наконец, в 1925 году немецкий физик Юлиус Лилиенфельд запатентовал первый твердотельный усилитель, однако его попытки построить прибор не увенчались успехом. Безуспешны были и попытки других ученых — Оскара Хейла, Роберта Поля, Рудольфа Хилша. Идея транзистора была проста, но воплотить ее без более глубокого понимания физики твердого тела оказалось невозможно.

Кванты и кремний

Создание транзистора потребовало объединения усилий теоретической физики, прикладной электротехники и химии. Эти дисциплины встретились в научно-исследовательской компании Bell Telephone Laboratories на излете 1930-х годов.

Эти дисциплины встретились в научно-исследовательской компании Bell Telephone Laboratories на излете 1930-х годов.

Уолтер Браттейн (The Nobel Prize)

Первым из изобретателей транзистора, поступивших на работу в

В то время работа над физикой твердого тела успешно шла по всему миру. К концу 1930-х годов физики-теоретики смогли создать удовлетворительную теорию полупроводников. Результаты этих работ становились быстро известны в научном мире благодаря журналам и конференциям. Студенты-физики тоже быстро усваивали новые знания. Одним из таких студентов был Уильям Шокли, поступивший на работу в Bell Labs в 1936 году.

Уильям Шокли (Wired)

Как и Браттейн, Шокли начинал с изучения радиоламп. Однако вскоре директор по исследованиям Bell Labs Мервин Келли поручил Шокли изучить возможность создания полупроводниковых переключателей для замены электромеханических реле, которые тогда использовались в телефонных станциях.

Изучив опыт предшественников, Шокли понял, что невозможно создать полупроводниковый усилитель, внедряя управляющий электрод в массив полупроводника. Он начал работать в группе Браттейна, но с началом Второй мировой войны переключился на военные исследования, оставив работу над полупроводниками.

Кроме группы Браттейна, полупроводниками в Bell Labs занимались и другие исследователи. Например, химик Рассел Ол работал с кремнием, который должен был стать основой сверхвысокочастотных детекторов. Способов получения чистого кремния тогда не существовало, и Ол взялся за дело. К августу 1939 году он и его сотрудники смогли получить кремний с чистотой 99,8% . Детекторы из такого кремния проводили ток или из металлического контакта в кристалл, или из кристалла в контакт.

Детекторы из такого кремния проводили ток или из металлического контакта в кристалл, или из кристалла в контакт.

Однажды ученым попался необычный экземпляр заготовки для детектора — он сильно реагировал на свет, а его электрические параметры постоянно менялись. 6 марта 1943 года Ол продемонстрировал свою находку Браттейну и Келли. Браттейн догадался, что на свет реагирует барьер между двумя слоями кремния и что этот же барьер должен выпрямлять переменный ток. Ол и его коллега Дж. Скафф назвали эти слои «кремний p-типа» (от positive) и «кремний n-типа» (от negative), а барьерная зона получила название p-n-переход. До конца войны открытие p-n-перехода было засекречено по решению Келли.

Кстати, в 1941 году независимо от американских физиков Вадим Лашкарёв предположил, что два типа проводимости разделены гипотетическим переходным слоем, препятствующим электрическому току.

Успех

Во время Второй мировой войны появились первые радары и радиолокаторы. Они работали с радиоволнами сверхвысоких частот, с которыми радиолампы не могли работать. Появилась потребность в иных компонентах, и исследования полупроводников ускорились.

Они работали с радиоволнами сверхвысоких частот, с которыми радиолампы не могли работать. Появилась потребность в иных компонентах, и исследования полупроводников ускорились.

В июне 1945 года Мервин Келли вновь создал группу по исследованию твердого тела во главе с Шокли и Стэнли Морганом. В группу вошли Браттейн и новый сотрудник фирмы Джон Бардин, а также многие другие физики, химики и инженеры.

Джон Бардин (Physics World)

Ознакомившись с работами военного времени (особую ценность представляли исследования германия, проведенные в американском Университете Пердью), Шокли сузил выбор полупроводников до германия и кремния. Поначалу результаты экспериментов не сходились с теорией. Бардин объяснил расхождения, предложив гипотезу поверхностных состояний. Согласно ей на границе полупроводника и металла образуется пространственный заряд, который и мешает внешнему полю управлять потоком электронов через полупроводник.

В течение 1947 года отдел пытался устранить пространственный заряд. В ноябре Роберт Джибни предложил удачное решение — использовать для нейтрализации заряда напряжение, подаваемое через точечный управляющий электрод в жидком электролите. Работы резко ускорились: в ноябре — декабре Бардин, Джибни и Браттейн испытали не менее пяти разных конструкций полупроводникового усилителя.

В ноябре Роберт Джибни предложил удачное решение — использовать для нейтрализации заряда напряжение, подаваемое через точечный управляющий электрод в жидком электролите. Работы резко ускорились: в ноябре — декабре Бардин, Джибни и Браттейн испытали не менее пяти разных конструкций полупроводникового усилителя.

Однако усилитель с жидким электролитом внутри был бы еще менее удобен, чем радиолампа. Бардин и Браттейн поняли, что от жидкости можно избавиться, если на поверхности полупроводника установить очень близко друг к другу два электрода. Расстояние между ними не должно было превышать 50 микрометров, тогда как самая тонкая доступная тогда проволока имела диаметр 125 микрометров.

Браттейн нашел остроумный выход из положения. 15 или 16 декабря 1947 года он наклеил на пластмассовой треугольник полоску золотой фольги, разрезал фольгу бритвой и получил зазор нужной ширины. 16 декабря Браттейн прижал контактный узел зазором к поверхности германиевой пластины, создав первый работоспособный точечный транзистор.

Первый транзистор (Computer History Museum)

23 декабря 1947 года на неофициальной презентации Браттейн продемонстрировал коллегам по Bell Labs транзисторный усилитель звуковых частот, а 24 декабря — первый транзисторный генератор, доказав, что транзистор может выполнять все функции радиолампы.

Транзистор, Нобель и Кремниевая долина

Узнав об изобретении, руководство Bell Labs временно засекретило проект. Публика узнала об изобретении транзистора 30 июня 1948 года на открытой презентации в Нью-Йорке.

За месяц до этого события в Bell Labs состоялось тайное голосование по выбору названия нового прибора. Среди вариантов были полупроводниковый, твердотельный и кристаллический триод, триод на поверхностных состояниях и йотатрон. Победил предложенный инженером Джоном Пирсом транзистор, образованный от слов transconductance (проводимость) или transfer (передача) и varistor (управляемое сопротивление).

Изобретатели транзистора Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн на обложке журнала Electronics 1948 года (Computer History Museum)

Выпуск транзисторов начался в 1948 году. Первые транзисторы изготавливались вручную, поэтому были хрупки и ненадежны. Однако их достоинства — размер, скорость работы, энергопотребление — оказались слишком важны в новых отраслях электроники. Вскоре выпуск транзисторов был налажен в промышленных масштабах. А количество выпущенных МОП-транзисторов превышает количество любых других созданных человеком устройств.

Группа изобретателей транзистора распалась уже в 1948 году, когда из Bell Labs ушел Роберт Джибни. В 1951 году за ним последовал Джон Бардин. В 1955 году Уильям Шокли основал свою компанию по выпуску полупроводников в Калифорнии. Его неуживчивый характер привел к тому, что в 1957 году восемь его сотрудников — «вероломная восьмерка» — уволились и основали компанию Fairchild Semiconductor. Итогом этого конфликта стало создание современной Кремниевой долины (но это уже совсем другая история).

Итогом этого конфликта стало создание современной Кремниевой долины (но это уже совсем другая история).

В 1956 году Бардин, Браттейн и Шокли получили Нобелевскую премию по физике, хотя сам Шокли обычно исключал себя из списка изобретателей транзистора и включал туда Джибни.

Вторые первые: транзистрон

У каждого крупного изобретения несколько создателей. Вспомнить хотя бы телефон, на изобретение которого претендуют десятки ученых и инженеров от Александра Белла (в честь которого и назвали Bell Labs) до Томаса Эдисона. Транзистор тоже изобретали дважды.

В 1944 году немецкий физик Герберт Матаре создал дуодиод — полупроводниковый выпрямитель с двумя точечными контактами, который проявлял свойства усилителя. В июне 1948 года, до обнародования изобретения Бардина и Браттейна, усовершенствованный дуодиод продемонстрировал стабильное усиление. В июле 1948 года работами Матаре и его коллеги Генриха Велкера заинтересовался министр связи Франции Эжен Тома, он же дал новому прибору имя транзистрон.

Матаре и Велкер начали производство транзистронов в 1949 году, а в 1950 году продемонстрировали Шокли и Браттейну их работу. Однако вскоре французское правительство прекратило поддержку Матаре и Велкера. Матаре переехал в США, Велкер возглавил полупроводниковые исследования в компании Siemens.

Транзисторы лежат в основе современного мира. Без них не было бы компьютеров, интернета, спутников, смартфонов. Даже холодильники и стиральные машины сегодня нуждаются в них. Еще в 1950-х годах ученые смогли перейти от отдельных транзисторов к интегральным схемам — множеству транзисторов на одной пластинке полупроводника.

Тогда же Гордон Мур (кстати, один из «вероломной восьмерки») заметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Сегодня это наблюдение известно как закон Мура. Многие утверждают, что мы вплотную подошли к естественному пределу, что невозможно уложить еще больше транзисторов на микрочип. Однако ученые работают и, быть может, скоро нас ждет еще одно великое открытие, подобное тому, которое случилось 75 лет назад.

Однако ученые работают и, быть может, скоро нас ждет еще одно великое открытие, подобное тому, которое случилось 75 лет назад.

Первый транзистор был высотой около полдюйма. Это мамонт по сегодняшним меркам, когда 7 миллионов транзисторов могут поместиться на одном компьютерный чип. Тем не менее, это была удивительная технология. Он был построен Уолтером Браттейном.

До того, как Браттейн начал, Джон

Бардин сказал ему, что им потребуются два металлических контакта в пределах 0,002.

дюймы друг от друга – о толщине листа бумаги. Но

тончайшие провода тогда были почти в три раза шире и не могли обеспечить

нужная им точность.

Вместо того, чтобы возиться с крошечными проводами, Браттейн прикрепил

единственная полоска золотой фольги поверх пластикового треугольника. С

лезвием бритвы он разрезал золото прямо на кончике треугольника. Вуаля: два золотых контакта на расстоянии ширины волос друг от друга.

Вуаля: два золотых контакта на расстоянии ширины волос друг от друга.

Затем весь треугольник держали над кристаллом германия на пружинке, чтобы контакты слегка касались поверхности. Германий сам сидел на металлической пластине, подключенной к источнику напряжения. Это хитроумное был самым первым полупроводниковым усилителем, потому что при небольшом токе через один из золотых контактов пришел другой еще более сильный ток из другого контакта.

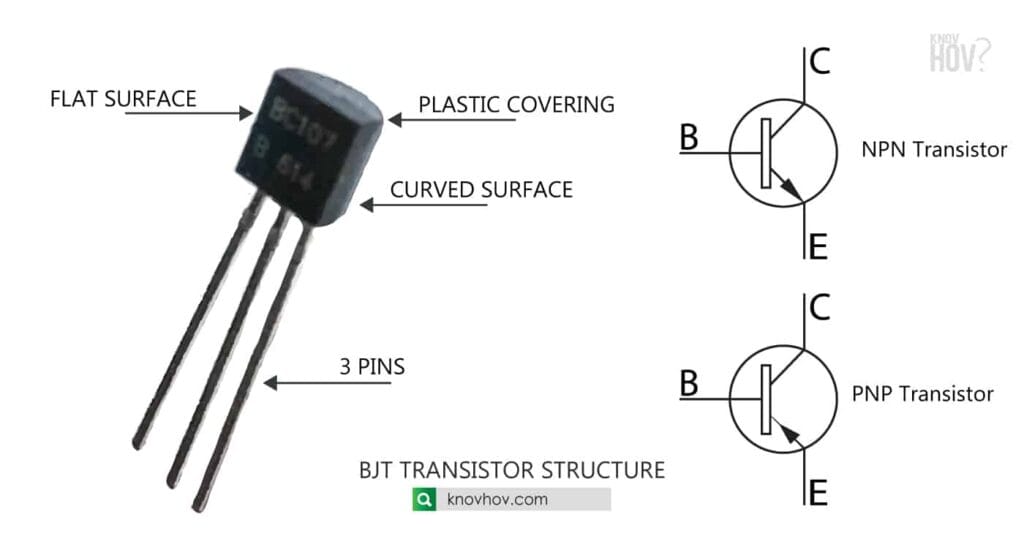

Вот почему это сработало: Германий — полупроводник.

и, при правильном обращении, может либо пропускать большой ток, либо пропускать

ни через. Этот германий имел избыток электронов, но при электрическом

сигнал проходил через золотую фольгу, он вводил отверстия

(противоположность электронам) на поверхность. Это создало тонкий слой

вдоль вершины германия со слишком небольшим количеством электронов.

Транзистор первого контакта |

Полупроводники со слишком большим количеством электронов известны как N-тип. а полупроводники со слишком небольшим количеством электронов известны как P-тип. Граница

между этими двумя типами полупроводников известен как P-N

переход, и это важная часть транзистора. В присутствии

этого перехода ток может начать течь с одной стороны на другую.

В случае транзистора Браттейна ток протекал ко второму

золотой контакт.

а полупроводники со слишком небольшим количеством электронов известны как P-тип. Граница

между этими двумя типами полупроводников известен как P-N

переход, и это важная часть транзистора. В присутствии

этого перехода ток может начать течь с одной стороны на другую.

В случае транзистора Браттейна ток протекал ко второму

золотой контакт.

Подумайте, что это значит. Небольшой ток через один контакт меняет природу полупроводника так, что больший, отдельный ток начинает течь через германий и из второго контакт. Небольшой ток может изменить поток гораздо большего, эффективно усиливая его.

Конечно, транзистор в телефоне или радио имеет

обрабатывать сложные сигналы. Выходной контакт не может просто усиливать постоянный

гул тока, он должен покорно воспроизводить голос человека или

всю симфонию. К счастью, полупроводник идеально подходит для этого. работа. Он исключительно чувствителен к тому, сколько лишних или отсутствующих электронов

находятся внутри. Каждый раз, когда входной сигнал проделывает в германии новые дырки,

он изменяет способ прохождения тока через кристалл – выходной ток

мгновенно становится больше и меньше, идеально имитируя ввод.

работа. Он исключительно чувствителен к тому, сколько лишних или отсутствующих электронов

находятся внутри. Каждый раз, когда входной сигнал проделывает в германии новые дырки,

он изменяет способ прохождения тока через кристалл – выходной ток

мгновенно становится больше и меньше, идеально имитируя ввод.

Другие типы транзисторов:

— Полевой транзистор

— Соединительный («сэндвич») транзистор

-PBS Online- -Сайт

Кредиты- -Фото Кредиты- -Отзывы-

Авторское право 1999 г., ScienCentral, Inc. и Американский институт физики. Нет часть этого веб-сайта может быть воспроизведена без письменного разрешения. Все права защищены.

1947: Изобретение транзистора с точечным контактом | Кремниевый двигатель

Джон Бардин и Уолтер Браттейн осуществили действие транзистора в германиевом точечном контактном устройстве в декабре 1947 года.

Лаборатории Белла. Помимо прочего, эта группа занималась исследованиями полупроводниковых замен ненадежных электронных ламп и электромеханических переключателей, которые тогда использовались в телефонной системе Bell. В апреле того же года он задумал «полевой» усилитель и переключатель на основе германиевых и кремниевых технологий, разработанных во время войны, но они не сработали должным образом. Год спустя физик-теоретик Джон Бардин предположил, что электроны на поверхности полупроводника могут блокировать проникновение электрических полей в материал, сводя на нет любые эффекты. Вместе с физиком-экспериментатором Уолтером Браттейном Бардин начал исследовать поведение этих «поверхностных состояний».

Лаборатории Белла. Помимо прочего, эта группа занималась исследованиями полупроводниковых замен ненадежных электронных ламп и электромеханических переключателей, которые тогда использовались в телефонной системе Bell. В апреле того же года он задумал «полевой» усилитель и переключатель на основе германиевых и кремниевых технологий, разработанных во время войны, но они не сработали должным образом. Год спустя физик-теоретик Джон Бардин предположил, что электроны на поверхности полупроводника могут блокировать проникновение электрических полей в материал, сводя на нет любые эффекты. Вместе с физиком-экспериментатором Уолтером Браттейном Бардин начал исследовать поведение этих «поверхностных состояний». 16 декабря 1947 года их исследования завершились созданием первого успешного полупроводникового усилителя. Бардин и Браттейн нанесли два близко расположенных золотых контакта, удерживаемых пластиковым клином, на поверхность небольшой пластинки из высокочистого германия. Напряжение на одном контакте модулировало ток, протекающий через другой, усиливая входной сигнал до 100 раз. 23 декабря они продемонстрировали свое устройство сотрудникам лаборатории, что Шокли назвал «великолепным рождественским подарком».

23 декабря они продемонстрировали свое устройство сотрудникам лаборатории, что Шокли назвал «великолепным рождественским подарком».

Названный инженером-электриком Джоном Пирсом «транзистор», Bell Labs публично объявила о революционном твердотельном устройстве на пресс-конференции в Нью-Йорке 30 июня 1948 года. Представитель заявил, что «оно может иметь далеко идущее значение в электронике». и электросвязь». Несмотря на его тонкую механическую конструкцию, многие тысячи единиц были произведены в корпусе металлического картриджа как транзистор Bell Labs «Type A».

Предыдущая веха Следующая веха

- Браттейн, Уолтер. Бортовой журнал Bell Labs (декабрь 1947 г.), стр. 7–8, 24.

- Джон Бардин и Уолтер Браттейн, «Транзистор, полупроводниковый триод», Physical Review 74 (15 июля 1948 г.

), стр. 230–231.

), стр. 230–231. - Бардин, Дж. и Браттейн, В. «Трехэлектродный элемент схемы с использованием полупроводниковых материалов», , патент США 2 524 035 (подана 17 июня 1948 г., выдана 3 октября 1950 г.).

- Беккер Дж. А. и Шайв Дж. Н. «Транзистор – новый полупроводниковый усилитель», Electrical Engineering Vol 68 (март 1949 г.), стр. 215–221.

- Бардин, Джон. «Исследования полупроводников, ведущие к транзистору с точечным контактом» Нобелевские лекции по физике 1942–1962 (Амстердам: издательство Elsevier Publishing Company, 1964).

- Аугартен, Стан. «Рождение современной электроники», Современное состояние: фотографическая история интегральной схемы . (Нью-Хейвен и Нью-Йорк: Тикнор и Филдс, 1983), стр. 2 .

- Ходдесон, Лилиан. «Открытие точечного транзистора», Исторические исследования в области физических наук , Vol. 12, № 1 (1981) стр. 43-76.

- Холоньяк Ник. Инженер-электрик , устная история, проведенная в 1993 году Фредериком Небекером, Центр истории IEEE, Университет Рутгерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.

), стр. 230–231.

), стр. 230–231.