дата и история изобретения, принцип работы, назначение и применение — ABC IMPORT

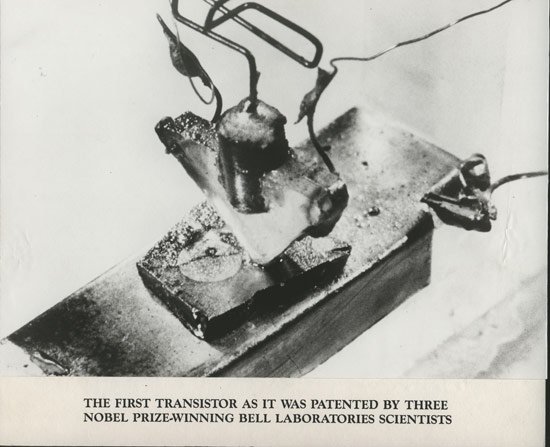

Содержание статьи:Кто создал первый транзистор? Этот вопрос волнует очень многих. Первый патент для полевого транзисторного принципа был оформлен в Канаде австро-венгерским физиком Юлием Эдгаром Лилиенфельдом 22 октября 1925 года, но Лилиенфельд не опубликовал никаких научных статей о своих устройствах, и его работа была проигнорирована промышленностью. Таким образом первый в мире транзистор канул в историю. В 1934 году немецкий физик доктор Оскар Хайль запатентовал другой полевой транзистор. Нет прямых доказательств того, что эти устройства были построены, но позже работа в 1990-х годах показала, что один из проектов Лилиенфельда работал так, как описано, и давал существенный результат. Ныне известным и общепринятым фактом считается то, что Уильям Шокли и его помощник Джеральд Пирсон создали рабочие версии аппаратов из патентов Лилиенфельда, о чем, разумеется, никогда не упоминали ни в одной из своих более поздних научных работ или исторических статей.

Вам будет интересно:Как выбрать комнатную антенну с усилителем?

Лаборатория Белла

Лаборатория Белла работала на транзисторе, построенном для производства чрезвычайно чистых германиевых «кристальных» миксеров-диодов, используемых в радиолокационных установках в качестве элемента частотного микшера. Параллельно этому проекту существовало множество других, в их числе – транзистор на германиевых диодах. Ранние схемы на основе трубки не обладали функцией быстрого переключения, и вместо них команда Bell использовала твердотельные диоды. Первые компьютеры на транзисторах работали по похожему принципу.

Дальнейшие изыскания Шокли

После войны Шокли решил попытаться построить триодоподобное полупроводниковое устройство. Он обеспечил финансирование и лабораторное пространство, и затем стал разбираться с возникшей проблемой совместно с Бардином и Браттеном. Джон Бардин в конечном итоге разработал новую ветвь квантовой механики, известную как физика поверхности, чтобы объяснить свои первые неудачи, и этим ученым в конечном итоге удалось создать рабочее устройство.

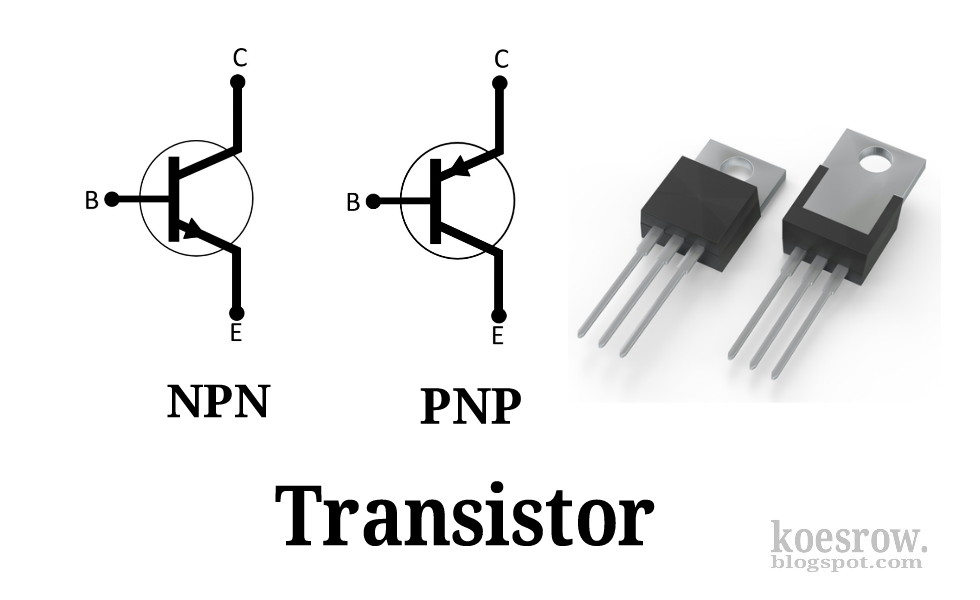

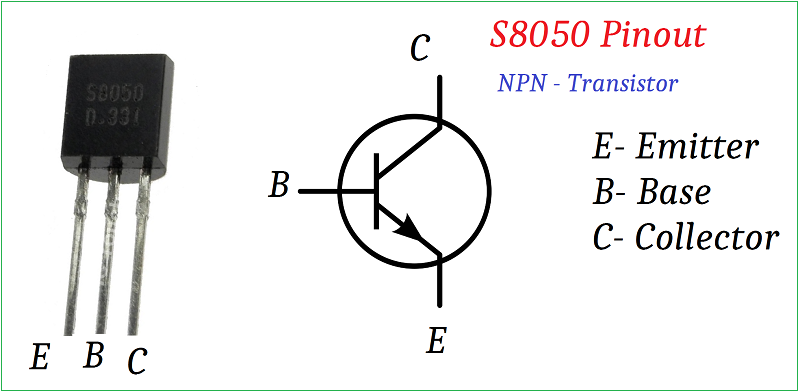

Ключом к развитию транзистора стало дальнейшее понимание процесса подвижности электронов в полупроводнике. Было доказано, что если бы был какой-то способ контролировать поток электронов от эмиттера до коллектора этого вновь обнаруженного диода (обнаруженный 1874 г., запатентованный 1906 г.), можно было бы построить усилитель. Например, если поместить контакты по обе стороны от одного типа кристалла, ток не пройдет через него.

Вам будет интересно:Объемные светодиодные фигуры: инструкция по изготовлению

На самом деле делать это оказалось очень сложно. Размер кристалла должен был бы быть более усредненным, а число предполагаемых электронов (или отверстий), которые необходимо было “впрыскивать”, было очень большим, что сделало бы его менее полезным, чем усилитель, потому что для этого потребовался бы большой ток впрыска. Тем не менее вся идея кристаллического диода заключалась в том, что сам кристалл мог удерживать электроны на очень небольшом расстоянии, находясь при этом практически на грани истощения.

Труды Браттена

Браттен начал работать над созданием такого устройства, и намеки на успех все также продолжали появляться, когда команда работала над проблемой. Изобретательство – сложная работа. Иногда система работает, но затем происходит очередной сбой. Порой результаты работы Браттена начинали неожиданно работать в воде, по-видимому, из-за ее высокой проводимости. Электроны в любой части кристалла мигрируют из-за близких зарядов. Электроны в эмиттерах или «дыры» в коллекторах аккумулировались непосредственно сверху кристалла, где и получают противоположный заряд, «плавающий» в воздухе (или воде). Однако их можно было оттолкнуть с поверхности с применением небольшого количества заряда из любого другого места на кристалле. Вместо того, чтобы потребовать большой запас инжектированных электронов, очень небольшое число в нужном месте на кристалле выполнит одно и то же.

Новый опыт исследователей в какой-то степени помог решить ранее возникшую проблему небольшой контрольной области. Вместо необходимости использования двух отдельных полупроводников, соединенных общей, но крошечной областью, будет использоваться одна большая поверхность. Выходы эмиттера и коллектора были бы расположены сверху, а контрольный провод размещен на основании кристалла. Когда ток был применен к «базовому» выводу, электроны выталкивались бы через блок полупроводника и собирались на дальней поверхности. Пока излучатель и коллектор были очень близко расположены, это должно было бы обеспечивать достаточное количество электронов или дырок между ними, чтобы начать проведение.

Присоединение Брея

Вам будет интересно:Лучшие темы для “Андроида”: обзор, возможности и отзывы

Ранним свидетелем этого явления был Ральф Брей, молодой аспирант. Он присоединился к разработке германиевого транзистора в Университете Пердью в ноябре 1943 года и получил сложную задачу измерения сопротивления рассеяния на контакте металл-полупроводник. Брей обнаружил множество аномалий, таких как внутренние барьеры высокого сопротивления в некоторых образцах германия. Наиболее любопытным явлением было исключительно низкое сопротивление, наблюдаемое при применении импульсов напряжения. Первые советские транзисторы разрабатывались на основе этих американских наработок.

Брей обнаружил множество аномалий, таких как внутренние барьеры высокого сопротивления в некоторых образцах германия. Наиболее любопытным явлением было исключительно низкое сопротивление, наблюдаемое при применении импульсов напряжения. Первые советские транзисторы разрабатывались на основе этих американских наработок.

Прорыв

16 декабря 1947 года, используя двухточечный контакт, был сделан контакт с поверхностью германия, анодированной до девяносто вольт, электролит смылся в h3O, а затем на нем выпало несколько золотых пятен. Золотые контакты были прижаты к голым поверхностям. Разделение между точками было около 4 × 10-3 см. Одна точка использовалась как сетка, а другая точка – как пластинка. Уклонение (DC) на сетке должно было быть положительным, чтобы получить усиление мощности напряжения на смещении пластины около пятнадцати вольт.

Изобретение первого транзистора

С историей сего чудомеханизма связано множество вопросов. Часть из них знакома читателю.

Двенадцать человек упоминаются как непосредственное участие в изобретении транзистора в лаборатории Bell.

Самые первые транзисторы в Европе

В то же время некоторые европейские ученые загорелись идеей твердотельных усилителей. В августе 1948 года немецкие физики Герберт Ф. Матаре и Генрих Велькер, работавшие в институте Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse в Ольне-су-Буа, Франция, подали заявку на патент на усилитель, основанный на меньшинстве которые они назвали «транзистором». Поскольку Bell Labs не публиковал транзистор до июня 1948 года, транзистор считался независимо разработанным. Впервые Mataré наблюдала эффекты крутизны при производстве кремниевых диодов для немецкого радиолокационного оборудования во время Второй мировой войны. Транзисторы были коммерчески изготовлены для французской телефонной компании и военных, а в 1953 году на радиостанции в Дюссельдорфе была продемонстрирована твердотельная радиоприемник с четырьмя транзисторами.

В августе 1948 года немецкие физики Герберт Ф. Матаре и Генрих Велькер, работавшие в институте Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse в Ольне-су-Буа, Франция, подали заявку на патент на усилитель, основанный на меньшинстве которые они назвали «транзистором». Поскольку Bell Labs не публиковал транзистор до июня 1948 года, транзистор считался независимо разработанным. Впервые Mataré наблюдала эффекты крутизны при производстве кремниевых диодов для немецкого радиолокационного оборудования во время Второй мировой войны. Транзисторы были коммерчески изготовлены для французской телефонной компании и военных, а в 1953 году на радиостанции в Дюссельдорфе была продемонстрирована твердотельная радиоприемник с четырьмя транзисторами.

Bell Telephone Laboratories нуждалось в названии для нового изобретения: Semiconductor Triode, Tried States Triode, Crystal Triode, Solid Triode и Iotatron были рассмотрены, но «транзистор», придуманный Джоном Р. Пирсом, был явным победителем внутреннего голосования (частично благодаря близости, которую инженеры Белла разработали для суффикса «-истор»).

Первая коммерческая линия по производству транзисторов в мире была на заводе Western Electric на Union Boulevard в Аллентауне, штат Пенсильвания. Производство началось 1 октября 1951 г. с точечного контактного германиевого транзистора.

Дальнейшее применение

Вплоть до начала 1950-х этот транзистор использовался во всех видах производства, но все еще существовали значительные проблемы, препятствующие его более широкому применению такие, как чувствительность к влаге и хрупкость проводов, прикрепленных к кристаллам германия.

Шокли часто обвиняли в плагиате из-за того, что его работы были очень приближены к трудам великого, но непризнанного венгерского инженера. Но адвокаты Bell Labs быстро уладили эту проблему.

Тем не менее Шокли был возмущен нападками со стороны критиков и решил продемонстрировать, кто был настоящим мозгом всей великой эпопеи по изобретению транзистора. Всего несколько месяцев спустя он изобрел совершенно новый тип транзистора, обладающего очень своеобразной «бутербродной структурой». Эта новая форма была значительно более надежной, чем хрупкая система точечного контакта, и в итоге именно она начала использоваться во всех транзисторах 60-х годов ХХ столетия. Вскоре она развилась в аппарат биполярного перехода, ставший основой для первого биполярного транзистора.

Эта новая форма была значительно более надежной, чем хрупкая система точечного контакта, и в итоге именно она начала использоваться во всех транзисторах 60-х годов ХХ столетия. Вскоре она развилась в аппарат биполярного перехода, ставший основой для первого биполярного транзистора.

Статический индукционный прибор, первая концепция высокочастотного транзистора, был изобретен японскими инженерами Jun-ichi Nishizawa и Y. Watanabe в 1950 году и, наконец, смог создать экспериментальные прототипы в 1975 году. Это был самый быстрый транзистор в 80-е годы ХХ столетия.

Дальнейшие разработки включали в себя приборы с расширенным соединением, поверхностно-барьерный транзистор, диффузионный, тетродный и пентодный. Диффузионный кремниевый «меза-транзистор» был разработан в 1955 году в Bell и коммерчески доступен Fairchild Semiconductor в 1958 году. Пространство было типом транзистора, разработанного в 1950-х годах как улучшение по сравнению с точечным контактным транзистором и более поздним транзистором из сплава.

Вам будет интересно:Как правильно выполнить настройку TP Link TD W8151N для “Ростелеком”

В 1953 году Филко разработал первый в мире высокочастотный поверхностно-барьерный прибор, который также был первым транзистором, подходящим для высокоскоростных компьютеров. Первое в мире транзисторное автомобильное радио, изготовленное Philco в 1955 году, использовало поверхностно-барьерные транзисторы в своей схеме.

Решение проблем и доработка

С решением проблем хрупкости осталась проблема чистоты. Создание германия требуемой чистоты оказалось серьезной проблемой и ограничило количество транзисторов, которые фактически работали из данной партии материала. Чувствительность германия к температуре также ограничивала его полезность.

Ученые предположили, что кремний будет легче изготовить, но мало кто изучил эту возможность. Morris Tanenbaum в Bell Laboratories были первыми, кто разработал рабочий кремниевый транзистор 26 января 1954 г. Несколько месяцев спустя, Гордон Тил, работающий самостоятельно в Texas Instruments, разработал аналогичное устройство. Оба эти устройства были сделаны путем контроля легирования кристаллов одного кремния, когда они выращивались из расплавленного кремния. Более высокий метод был разработан Моррисом Таненбаумом и Кальвином С. Фуллером в Bell Laboratories в начале 1955 года путем газовой диффузии донорных и акцепторных примесей в монокристаллические кремниевые кристаллы.

Оба эти устройства были сделаны путем контроля легирования кристаллов одного кремния, когда они выращивались из расплавленного кремния. Более высокий метод был разработан Моррисом Таненбаумом и Кальвином С. Фуллером в Bell Laboratories в начале 1955 года путем газовой диффузии донорных и акцепторных примесей в монокристаллические кремниевые кристаллы.

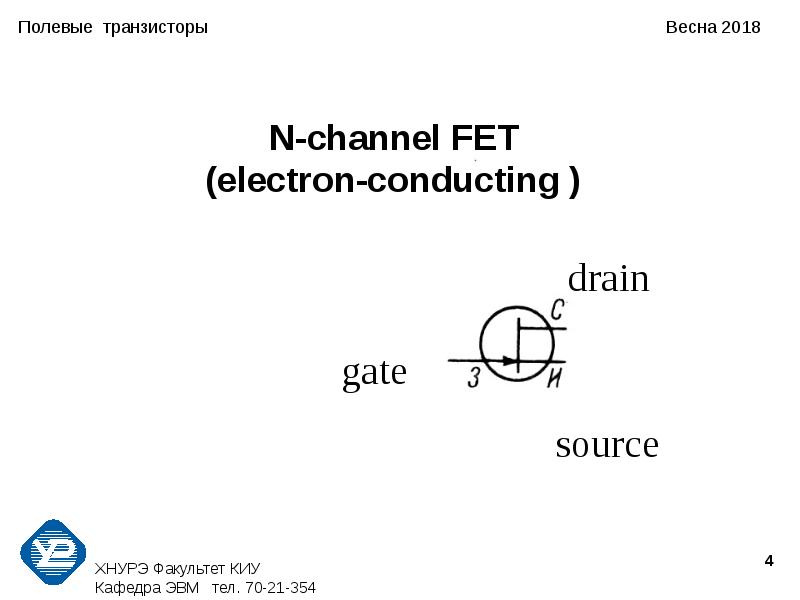

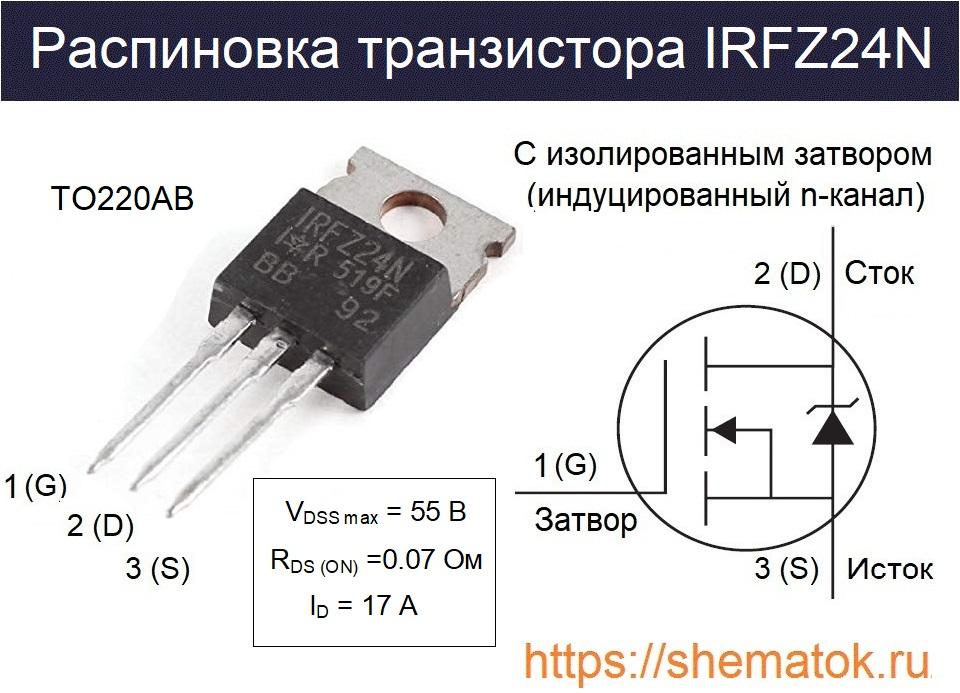

Полевые транзисторы

Полевой транзистор был впервые запатентован Юлисом Эдгаром Лилиенфельдом в 1926 году и Оскаром Хейлом в 1934 году, но практические полупроводниковые устройства (транзисторы с полевым эффектом перехода [JFET]) были разработаны позднее, после того как эффект транзистора наблюдался и объяснялся командой Уильяма Шокли в Bell Labs в 1947 году, сразу же после истечения двадцатилетнего патентного периода.

Первым типом JFET был статический индукционный транзистор (SIT), изобретенный японскими инженерами Jun-ichi Nishizawa и Y. Watanabe в 1950 году. SIT – это тип JFET с короткой длиной канала. Полупроводниковый полевой транзистор (МОП-транзистор) из металла-оксида-полупроводника, который в значительной степени вытеснил JFET и оказал глубокое влияние на развитие электронной электронной техники, был изобретен Дауном Кахнгом и Мартином Аталлой в 1959 году.

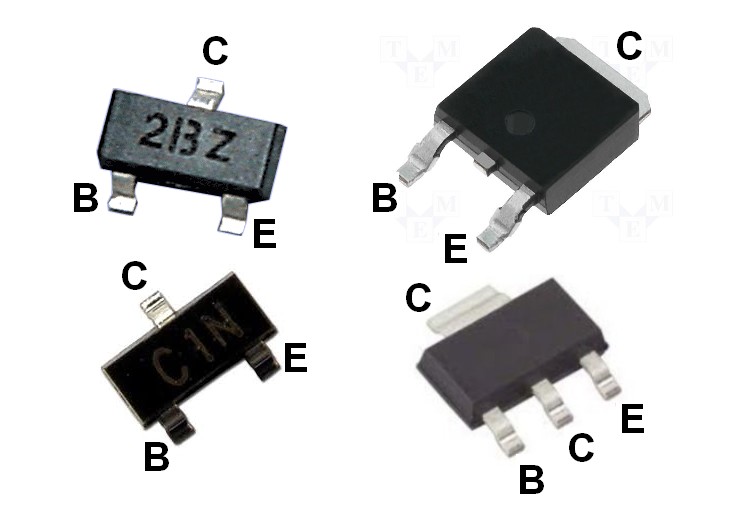

Полевые транзисторы могут быть устройствами с мажоритарным зарядом, в которых ток переносится преимущественно мажоритарными носителями или устройствами с носителями меньших зарядов, в которых ток в основном обусловлен потоком неосновных носителей. Прибор состоит из активного канала, через который носители заряда, электроны или отверстия поступают из источника в канализацию. Концевые выводы источника и стока подключаются к полупроводнику через омические контакты. Проводимость канала является функцией потенциала, применяемого через клеммы затвора и источника. Этот принцип работы дал начало первым всеволновым транзисторам.

Все полевые транзисторы имеют клеммы источника, стока и затвора, которые примерно соответствуют эмиттеру, коллектору и базе BJT. Большинство полевых транзисторов имеют четвертый терминал, называемый корпусом, базой, массой или субстратом. Этот четвертый терминал служит для смещения транзистора в эксплуатацию. Редко приходится делать нетривиальное использование терминалов корпуса в схемах, но его присутствие важно при настройке физической компоновки интегральной схемы. Размер ворот, длина L на диаграмме, – это расстояние между источником и стоком. Ширина – это расширение транзистора в направлении, перпендикулярном поперечному сечению на диаграмме (т. е. в/из экрана). Обычно ширина намного больше, чем длина ворот. Длина затвора 1 мкм ограничивает верхнюю частоту примерно до 5 ГГц, от 0,2 до 30 ГГц.

Размер ворот, длина L на диаграмме, – это расстояние между источником и стоком. Ширина – это расширение транзистора в направлении, перпендикулярном поперечному сечению на диаграмме (т. е. в/из экрана). Обычно ширина намного больше, чем длина ворот. Длина затвора 1 мкм ограничивает верхнюю частоту примерно до 5 ГГц, от 0,2 до 30 ГГц.

Источник

Транзисторная история. Изобретение транзисторов и развитие полупроводниковой электроники – Компоненты и технологии

Ровно 50 лет назад американцам Джону Бардину, Уолтеру Браттейну и Уильяму Шокли (рис. 1) была присуждена Нобелевская премия по физике «За исследования в области полупроводников и открытие транзистора». Тем не менее, анализ истории науки однозначно свидетельствует, что открытие транзистора — это не только заслуженный успех Бардина, Браттейна и Шокли.

Рис. 1. Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1956 год

Первые опыты

Рождение твердотельной электроники можно отнести к 1833 году. Именно тогда Майкл Фарадей (рис. 2), экспериментируя с сульфидом серебра, обнаружил, что проводимость данного вещества (а это был, как мы теперь называем, полупроводник) растет с повышением температуры, в противоположность проводимости металлов, которая в данном случае уменьшается. Почему так происходит? С чем это связано? На эти вопросы Фарадей ответить не смог.

2), экспериментируя с сульфидом серебра, обнаружил, что проводимость данного вещества (а это был, как мы теперь называем, полупроводник) растет с повышением температуры, в противоположность проводимости металлов, которая в данном случае уменьшается. Почему так происходит? С чем это связано? На эти вопросы Фарадей ответить не смог.

Рис. 2. Майкл Фарадей и его лаборатория

Следующей вехой в развитии твердотельной электроники стал 1874 год. Немецкий физик Фердинанд Браун (рис. 3), будущий нобелевский лауреат (в 1909 году он получит премию «За выдающийся вклад в создание беспроволочной телеграфии») публикует статью в журнале Analen der Physik und Chemie, в которой на примере «естественных и искусственных серных металлов» описывает важнейшее свойство полупроводников — проводить электрический ток только в одном направлении. Выпрямляющее свойство контакта полупроводника с металлом противоречило закону Ома. Браун (рис. 4) пытается объяснить наблюдаемое явление и проводит дальнейшие исследования, но безрезультатно. Явление есть, объяснения нет. По этой причине современники Брауна не заинтересовались его открытием, и только пять десятилетий спустя выпрямляющие свойства полупроводников были использованы в детекторных приемниках.

Явление есть, объяснения нет. По этой причине современники Брауна не заинтересовались его открытием, и только пять десятилетий спустя выпрямляющие свойства полупроводников были использованы в детекторных приемниках.

Рис. 3. Фердинанд Браун

Рис. 4. Фердинанд Браун в своей лаборатории

Год 1906. Американский инженер Гринлиф Виттер Пикард (рис. 5) получает патент на кристаллический детектор (рис. 6). В своей заявке на получение патента он пишет: «Контакт между тонким металлическим проводником и поверхностью некоторых кристаллических материалов (кремний, галенит, пирит и др.) выпрямляет и демодулирует высокочастотный переменный ток, возникающий в антенне при приеме радиоволн».

Рис. 5. Гринлиф Пикард

Рис. 6. Принципиальная схема кристаллического детектора Пикарда

Тонкий металлический проводник, с помощью которого осуществлялся контакт с поверхностью кристалла, внешне очень напоминал кошачий ус.

Кристаллический детектор Пикарда так и стали называть — «кошачий ус» (cat’s whisker).

Чтобы «вдохнуть жизнь» в детектор Пикарда и заставить его устойчиво работать, требовалось найти наиболее чувствительную точку на поверхности кристалла. Сделать это было непросто. На свет появляется множество хитроумных конструкций «кошачего уса» (рис. 7), облегчающих поиск заветной точки, но стремительный выход на авансцену радиотехники электронных ламп надолго отправляет детектор Пикарда за кулисы.

Рис. 7. Вариант конструкции «кошачий ус»

И все же «кошачий ус» намного проще и меньше вакуумных диодов, к тому же намного эффективнее на высоких частотах. А что если заменить вакуумный триод, на котором была основана вся радиоэлектроника того времени, (рис. 8) на полупроводник? Возможно ли это? В начале ХХ века подобный вопрос не давал покоя многим ученым.

Рис. 8. Вакуумный триод

Лосев

Советская Россия. 1918 год. По личному распоряжению Ленина в Нижнем Новгороде создается радиотехническая лаборатория (рис. 9). Новая власть остро нуждается в «беспроволочной телеграфной» связи. К работе в лаборатории привлекаются лучшие радиоинженеры того времени — М. А. Бонч-Бруевич, В. П. Вологдин, В. К. Лебединский, В. В. Татаринов и многие другие.

К работе в лаборатории привлекаются лучшие радиоинженеры того времени — М. А. Бонч-Бруевич, В. П. Вологдин, В. К. Лебединский, В. В. Татаринов и многие другие.

Рис. 9. Нижегородская радиолаборатория

Приезжает в Нижний Новгород и Олег Лосев (рис. 10).

Рис. 10. Олег Владимирович Лосев

После окончания Тверского реального училища в 1920 году и неудачного поступления в Московский институт связи Лосев согласен на любую работу, только бы приняли в лабораторию. Его берут посыльным. Общежития посыльным не полагается.

17-летний Лосев готов жить в помещении лаборатории, на лестничной площадке перед чердаком, только бы заниматься любимым делом.

С раннего возраста он страстно увлекался радиосвязью. В годы Первой мировой войны в Твери была построена радиоприемная станция. В ее задачи входило принимать сообщения от союзников России по Антанте и далее по телеграфу передавать их в Петроград. Лосев часто бывал на радиостанции, знал многих сотрудников, помогал им и не мыслил свою дальнейшую жизнь без радиотехники. В Нижнем Новгороде у него не было ни семьи, ни нормального быта, но было главное — возможность общаться со специалистами в области радиосвязи, перенимать их опыт и знания. После выполнения необходимых работ в лаборатории ему разрешали заниматься самостоятельным экспериментированием.

В Нижнем Новгороде у него не было ни семьи, ни нормального быта, но было главное — возможность общаться со специалистами в области радиосвязи, перенимать их опыт и знания. После выполнения необходимых работ в лаборатории ему разрешали заниматься самостоятельным экспериментированием.

В то время интерес к кристаллическим детекторам практически отсутствовал. В лаборатории никто особо не занимался этой темой. Приоритет в исследованиях был отдан радиолампам. Лосеву очень хотелось работать самостоятельно. Перспектива получить ограниченный участок работы «по лампам» его никак не вдохновляет. Может быть, именно по этой причине он выбирает для своих исследований кристаллический детектор. Его цель — усовершенствовать детектор, сделать его более чувствительным и стабильным в работе. Приступая к экспериментам, Лосев ошибочно предполагал, что «в связи с тем, что некоторые контакты между металлом и кристаллом не подчиняются закону Ома, то вполне вероятно, что в колебательном контуре, подключенном к такому контакту, могут возникнуть незатухающие колебания». В то время уже было известно, что для самовозбуждения одной лишь нелинейности вольтамперной характеристики недостаточно, должен обязательно присутствовать падающий участок. Любой грамотный специалист не стал бы ожидать усиления от детектора. Но вчерашний школьник ничего этого не знает. Он меняет кристаллы, материал иглы, аккуратно фиксирует получаемые результаты и в один прекрасный день обнаруживает искомые активные точки у кристаллов, которые обеспечивают генерацию высокочастотных сигналов.

В то время уже было известно, что для самовозбуждения одной лишь нелинейности вольтамперной характеристики недостаточно, должен обязательно присутствовать падающий участок. Любой грамотный специалист не стал бы ожидать усиления от детектора. Но вчерашний школьник ничего этого не знает. Он меняет кристаллы, материал иглы, аккуратно фиксирует получаемые результаты и в один прекрасный день обнаруживает искомые активные точки у кристаллов, которые обеспечивают генерацию высокочастотных сигналов.

«Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно, но всегда находится невежда, который этого не знает, он-то и делает открытие», — шутил Эйнштейн.

Свои первые исследования генераторных кристаллов Лосев производил на простейшей схеме, представленной на рис. 11.

Рис. 11. Схема первых опытов Лосева

Испытав большое количество кристаллических детекторов, Лосев выяснил, что лучше всего генерируют колебания кристаллы цинкита, подвергнутые специальной обработке. Для получения качественных материалов он разрабатывает технологию приготовления цинкита методом сплавливания в электрической дуге естественных кристаллов. При паре цинкит — угольное острие, при подаче напряжения в10 В получался радиосигнал с длиной волны 68 м. При снижении генерации реализуется усилительный режим детектора.

При паре цинкит — угольное острие, при подаче напряжения в10 В получался радиосигнал с длиной волны 68 м. При снижении генерации реализуется усилительный режим детектора.

Заметим, что «генерирующий» детектор был впервые продемонстрирован еще в 1910 году английским физиком Уильямом Икклзом (рис. 12).

Рис 12. Уильям Генри Икклз

Новое физическое явление не привлекает внимания специалистов, и о нем на какое-то время забывают. Икклз тоже ошибочно объяснял механизм «отрицательного» сопротивления исходя из того, что сопротивление полупроводника падает с увеличением температуры вследствие тепловых эффектов, возникающих на границе «металл–полупроводник».

В 1922 году на страницах научного журнала «Телеграфия и телефония без проводов» появляется первая статья Лосева, посвященная усиливающему и генерирующему детектору. В ней он очень подробно описывает результаты своих экспериментов, причем особое внимание уделяет обязательному присутствию падающего участка вольтамперной характеристики контакта.

В те годы Лосев активно занимается самообразованием. Его непосредственный руководитель профессор В. К. Лебединский помогает ему в изучении радиофизики. Лебединский понимает, что его молодой сотрудник сделал настоящее открытие и тоже пытается дать объяснение наблюдаемому эффекту, но тщетно. Фундаментальная наука того времени еще не знает квантовой механики. Лосев, в свою очередь, выдвигает гипотезу, что при большом токе в зоне контакта возникает некий электрический разряд наподобие вольтовой дуги, но только без разогрева. Этот разряд закорачивает высокое сопротивление контакта, обеспечивая генерацию.

Лишь через тридцать лет сумели понять, что собственно было открыто. Сегодня мы бы сказали, что прибор Лосева — это двухполюсник с N-образной вольтамперной характеристикой, или туннельный диод, за который в 1973 году японский физик Лео Исаки (рис. 13) получил Нобелевскую премию.

Рис. 13. Лео Исаки

Руководство нижегородской лаборатории понимало, что серийно воспроизвести эффект не удастся. Немного поработав, детекторы практически теряли свойства усиления и генерации. Об отказе от ламп не могло быть и речи. Тем не менее практическая значимость открытия Лосева была огромной.

Немного поработав, детекторы практически теряли свойства усиления и генерации. Об отказе от ламп не могло быть и речи. Тем не менее практическая значимость открытия Лосева была огромной.

В 1920-е годы во всем мире, в том числе и в Советском Союзе, радиолюбительство принимает характер эпидемии. Советские радиолюбители пользуются простейшими детекторными приемниками, собранными по схеме Шапошникова (рис. 14).

Рис. 14. Детекторный приемник Шапошникова

Для повышения громкости и дальности приема применяются высокие антенны. В городах применять такие антенны было затруднительно из-за промышленных помех. На открытой местности, где практически нет помех, хороший прием радиосигналов не всегда удавался из-за низкого качества детекторов. Введение в антенный контур приемника отрицательного сопротивления детектора с цинкитом, поставленного в режим, близкий к самовозбуждению, значительно усиливало принимаемые сигналы. Радиолюбителям удавалось услышать самые отдаленные станции. Заметно повышалась избирательность приема. И это без использования электронных ламп!

И это без использования электронных ламп!

Лампы были не дешевы, причем к ним требовался специальный источник питания, а детектор Лосева мог работать от обычных батареек для карманного фонарика.

В итоге оказалось, что простые приемники конструкции Шапошникова с генерирующими кристаллами предоставляют возможность осуществлять гетеродинный прием, являвшийся в то время последним словом радиоприемной техники. В последующих статьях Лосев описывает методику быстрого поиска активных точек на поверхности цинкита и заменяет угольное острие металлическим. Он дает рекомендации, как следует обрабатывать кристаллы и приводит несколько практических схем для самостоятельной сборки радиоприемников (рис. 15).

Рис. 15. Принципиальная схема кристадина О. В. Лосева

Устройство Лосева позволяет не только принимать сигналы на больших расстояниях, но и передавать их. Радиолюбители в массовом порядке, на основе детекторов-генераторов, изготавливают радиопередатчики, поддерживающие связь в радиусе нескольких километров. Вскоре издается брошюра Лосева (рис. 16). Она расходится миллионными тиражами. Восторженные радиолюбители писали в различные научно-популярные журналы, что «при помощи цинкитного детектора в Томске, например, можно услышать Москву, Нижний и даже заграничные станции».

Вскоре издается брошюра Лосева (рис. 16). Она расходится миллионными тиражами. Восторженные радиолюбители писали в различные научно-популярные журналы, что «при помощи цинкитного детектора в Томске, например, можно услышать Москву, Нижний и даже заграничные станции».

Рис. 16. Брошюра Лосева, издание 1924 года

На все свои технические решения Лосев получает патенты, начиная с «Детекторного приемника-гетеродина», заявленного в декабре 1923 года.

Статьи Лосева печатаются в таких журналах, как «ЖЭТФ», «Доклады АН СССР», Radio Revue, Philosophical Magazine, Physikalische Zeitschrift.

Лосев становится знаменитостью, а ведь ему еще не исполнилось и двадцати лет!

Например, в редакторском предисловии к статье Лосева «Осциллирующие кристаллы» в американском журнале The Wireless World and Radio Review за октябрь 1924 года говорится: «Автор этой статьи, господин Олег Лосев из России, за сравнительно короткий промежуток времени приобрел мировую известность в связи с его открытием осциллирующих свойств у некоторых кристаллов».

Другой американский журнал — Radio News — примерно в то же время публикует статью под заголовком «Сенсационное изобретение», в которой отмечается: «Нет необходимости доказывать, что это — революционное радиоизобретение. В скором времени мы будем говорить о схеме с тремя или шестью кристаллами, как мы говорим сейчас о схеме с тремя или шестью усилительными лампами. Потребуется несколько лет, чтобы генерирующий кристалл усовершенствовался настолько, чтобы стать лучше вакуумной лампы, но мы предсказываем, что такое время наступит».

Автор этой статьи Хьюго Гернсбек называет твердотельный приемник Лосева — кристадином (кристалл + гетеродин). Причем не только называет, но и предусмотрительно регистрирует название, как торговую марку (рис. 17). Спрос на кристадины огромен.

Рис. 17. Кристаллический детектор Лосева. Изготовлен в Radio News Laboratories. США, 1924 год

Интересно, что когда в нижегородскую лабораторию приезжают немецкие радиотехники, чтобы лично познакомиться с Лосевым, они не верят своим глазам. Они поражаются таланту и юному возрасту изобретателя. В письмах из-за границы Лосева величали не иначе как профессором. Никто и представить не мог, что профессор еще только постигает азы науки. Впрочем, очень скоро Лосев станет блестящим физиком-экспериментатором и еще раз заставит мир заговорить о себе.

Они поражаются таланту и юному возрасту изобретателя. В письмах из-за границы Лосева величали не иначе как профессором. Никто и представить не мог, что профессор еще только постигает азы науки. Впрочем, очень скоро Лосев станет блестящим физиком-экспериментатором и еще раз заставит мир заговорить о себе.

В лаборатории с должности рассыльного его переводят в лаборанты, предоставляют жилье. В Нижнем Новгороде Лосев женится (правда, неудачно, как оказалось впоследствии), обустраивает свой быт и продолжает заниматься кристаллами.

В 1928 году, по решению правительства, тематика нижегородской радиолаборатории вместе с сотрудниками передается в Центральную радиолабораторию в Ленинграде, которая, в свою очередь, тоже постоянно реорганизуется. На новом месте Лосев продолжает заниматься полупроводниками, но вскоре Центральную радиолабораторию преобразовывают в Институт радиовещательного приема и акустик. В новом институте своя программа исследований, тематика работ сужается. Лаборанту Лосеву удается устроиться по совместительству в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ), где у него появляется возможность продолжить исследования новых физических эффектов в полупроводниках. В конце 1920-х годов у Лосева появилась идея создать твердотельный аналог трехэлектродной вакуумной радиолампы.

В конце 1920-х годов у Лосева появилась идея создать твердотельный аналог трехэлектродной вакуумной радиолампы.

В 1929–1933 гг., по предложению А. Ф. Иоффе, Лосев проводит исследования полупроводникового устройства, полностью повторяющего конструкцию точечного транзистора. Как известно, принцип действия этого прибора заключается в управлении током, текущим между двумя электродами, с помощью дополнительного электрода. Лосев действительно наблюдал данный эффект, но, к сожалению, общий коэффициент такого управления не позволял получить усиление сигнала. Для этой цели Лосев использовал только кристалл карборунда (SiC), а не кристалл цинкита (ZnO), имевшего значительно лучшие характеристики в кристаллическом усилителе (Что странно! Ему ли не знать о свойствах этого кристалла.) До недавнего времени считалось, что после вынужденного ухода из ЛФТИ Лосев не возвращался к идее полупроводниковых усилителей. Однако существует довольно любопытный документ, написанный самим Лосевым. Он датирован 12 июля 1939 года и в настоящее время хранится в Политехническом музее. В этом документе, озаглавленном «Жизнеописание Олега Владимировича Лосева», кроме интересных фактов его жизни содержится и перечень научных результатов. Особый интерес вызывают следующие строки: «Установлено, что с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду, как и триод, дающая характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти работы в настоящее время подготавливаются мною к печати…».

В этом документе, озаглавленном «Жизнеописание Олега Владимировича Лосева», кроме интересных фактов его жизни содержится и перечень научных результатов. Особый интерес вызывают следующие строки: «Установлено, что с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду, как и триод, дающая характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти работы в настоящее время подготавливаются мною к печати…».

К сожалению, пока не установлена судьба этих работ, которые могли бы полностью изменить представление об истории открытия транзистора — самого революционного изобретения XX века.

Рассказывая о выдающемся вкладе Олега Владимировича Лосева в развитие современной электроники, просто невозможно не упомянуть о его открытии светоизлучающего диода.

Масштаб этого открытия нам еще только предстоит понять. Пройдет не так много времени, и в каждом доме вместо привычной лампы накаливания будут гореть «электронные генераторы света», как назвал светодиоды Лосев.

Еще в 1923 году, экспериментируя с кристадинами, Лосев обратил внимание на свечение кристаллов при пропускании через них электрического тока. Особенно ярко светились карборундовые детекторы. В 1920-е годы на Западе явление электролюминесценции одно время даже называли «свет Лосева» (Losev light, Lossew Licht). Лосев занялся изучением и объяснением полученной электролюминесценции. Он первым оценил огромные перспективы таких источников света, особо подчеркивая их высокую яркость и быстродействие. Лосев стал обладателем первого патента на изобретение светового релеприбора с электролюминесцентным источником света.

В 70-х годах ХХ века, когда светодиоды стали широко применяться, в журнале Electronic World за 1907 год была обнаружена статья англичанина Генри Роунда, в которой автор, будучи сотрудником лаборатории Маркони, сообщал, что видел свечение в контакте карборундового детектора при подаче на него внешнего электрического поля. Никаких соображений, объясняющих физику этого явления, не приводилось. Данная заметка не оказала никакого влияния на последующие исследования в области электролюминесценции, тем не менее, автор статьи сегодня официально считается первооткрывателем светодиода.

Данная заметка не оказала никакого влияния на последующие исследования в области электролюминесценции, тем не менее, автор статьи сегодня официально считается первооткрывателем светодиода.

Лосев независимо открыл явление электролюминесценции и провел ряд исследований на примере кристалла карборунда. Он выделил два физически различных явления, которые наблюдаются при разной полярности напряжения на контактах. Его несомненной заслугой является обнаружение эффекта предпробойной электролюминесценции, названной им «свечение номер один», и инжекционной электролюминесценции — «свечение номер два». В наши дни эффект предпробойной люминесценции широко применяется при создании электролюминесцентных дисплеев, а инжекционная электролюминесценция является основой светодиодов и полупроводниковых лазеров. Лосеву удалось существенно продвинуться в понимании физики этих явлений задолго до создания зонной теории полупроводников. Впоследствии, в 1936 году, свечение номер один было заново обнаружено французским физиком Жоржем Дестрио. В научной литературе оно известно под названием «эффект Дестрио», хотя сам Дестрио приоритет в открытии этого явления отдавал Олегу Лосеву. Наверное, было бы несправедливо оспаривать приоритет Роунда в открытии светодиода. И все же нельзя забывать, что изобретателями радио по праву считаются Маркони и Попов, хотя всем известно, что радиоволны первым наблюдал Герц. И таких примеров в истории науки множество.

В научной литературе оно известно под названием «эффект Дестрио», хотя сам Дестрио приоритет в открытии этого явления отдавал Олегу Лосеву. Наверное, было бы несправедливо оспаривать приоритет Роунда в открытии светодиода. И все же нельзя забывать, что изобретателями радио по праву считаются Маркони и Попов, хотя всем известно, что радиоволны первым наблюдал Герц. И таких примеров в истории науки множество.

В своей статье Subhistory of Light Emitting Diode известный американский ученый в области электролюминесценции Игон Лобнер пишет о Лосеве: «Своими пионерскими исследованиями в области светодиодов и фотодетекторов он внес вклад в будущий прогресс оптической связи. Его исследования были так точны и его публикации так ясны, что без труда можно представить сейчас, что тогда происходило в его лаборатории. Его интуитивный выбор и искусство эксперимента просто изумляют».

Сегодня мы понимаем, что без квантовой теории строения полупроводников представить развитие твердотельной электроники невозможно. Поэтому талант Лосева поражает воображение. Он с самого начала видел единую физическую природу кристадина и явления инжекционной люминесценции и в этом значительно опередил свое время.

Поэтому талант Лосева поражает воображение. Он с самого начала видел единую физическую природу кристадина и явления инжекционной люминесценции и в этом значительно опередил свое время.

После него исследования детекторов и электролюминесценции проводились отдельно друг от друга, как самостоятельные направления. Анализ результатов показывает, что на протяжении почти двадцати лет после появления работ Лосева не было сделано ничего нового с точки зрения понимания физики этого явления. Только в 1951 году американский физик Курт Леховец (рис. 18) установил, что детектирование и электролюминесценция имеют единую природу, связанную с поведением носителей тока в p-n-переходах.

Рис. 18. Курт Леховец

Следует отметить, что в своей работе Леховец приводит в первую очередь ссылки на работы Лосева, посвященные электролюминесценции.

В 1930–31 гг. Лосев выполнил на высоком экспериментальном уровне серию опытов с косыми шлифами, растягивающими исследуемую область, и системой электродов, включаемых в компенсационную измерительную схему, для измерения потенциалов в разных точках поперечного сечения слоистой структуры. Перемещая металлический «кошачий ус» поперек шлифа, он показал с точностью до микрона, что приповерхностная часть кристалла имеет сложное строение. Он выявил активный слой толщиной приблизительно в десять микрон, в котором наблюдалось явление инжекционной люминесценции. По результатам проведенных экспериментов Лосев сделал предположение, что причиной униполярной проводимости является различие условий движения электрона по обе стороны активного слоя (или, как бы мы сказали сегодня, — разные типы проводимости). Впоследствии, экспериментируя с тремя и более зондами-электродами, расположенными в данных областях, он действительно подтвердил свое предположение. Эти исследования являются еще одним значительным достижением Лосева как ученого-физика.

Перемещая металлический «кошачий ус» поперек шлифа, он показал с точностью до микрона, что приповерхностная часть кристалла имеет сложное строение. Он выявил активный слой толщиной приблизительно в десять микрон, в котором наблюдалось явление инжекционной люминесценции. По результатам проведенных экспериментов Лосев сделал предположение, что причиной униполярной проводимости является различие условий движения электрона по обе стороны активного слоя (или, как бы мы сказали сегодня, — разные типы проводимости). Впоследствии, экспериментируя с тремя и более зондами-электродами, расположенными в данных областях, он действительно подтвердил свое предположение. Эти исследования являются еще одним значительным достижением Лосева как ученого-физика.

В 1935 году, в результате очередной реорганизации радиовещательного института и непростых отношений с руководством, Лосев остается без работы. Лаборанту Лосеву дозволялось делать открытия, но не греться в лучах славы. И это при том, что его имя было хорошо известно сильным мира сего. В письме, датируемом 16 мая 1930 года, академик А. Ф. Иоффе пишет своему коллеге Паулю Эренфесту: «В научном отношении у меня ряд успехов. Так, Лосев получил в карборунде и других кристаллах свечение под действием электронов в 2–6 вольт. Граница свечения в спектре ограничена…».

В письме, датируемом 16 мая 1930 года, академик А. Ф. Иоффе пишет своему коллеге Паулю Эренфесту: «В научном отношении у меня ряд успехов. Так, Лосев получил в карборунде и других кристаллах свечение под действием электронов в 2–6 вольт. Граница свечения в спектре ограничена…».

В ЛФТИ у Лосева долгое время было свое рабочее место, но в институт его не берут, слишком независимый он человек. Все работы выполнял самостоятельно — ни в одной из них нет соавторов.

При помощи друзей Лосев устраивается ассистентом на кафедру физики Первого медицинского института. На новом месте ему намного сложнее заниматься научной работой, поскольку нет необходимого оборудования. Тем не менее, задавшись целью выбрать материал для изготовления фотоэлементов и фотосопротивлений, Лосев продолжает исследования фотоэлектрических свойств кристаллов. Он изучает более 90 веществ и особо выделяет кремний с его заметной фоточувствительностью.

В то время не было достаточно чистых материалов, чтобы добиться точного воспроизведения полученных результатов, но Лосев (в который раз!) чисто интуитивно понимает, что этому материалу принадлежит будущее. В начале 1941 года он приступает к работе над новой темой — «Метод электролитных фотосопротивлений, фоточувствительность некоторых сплавов кремния». Когда началась Великая Отечественная война, Лосев не уезжает в эвакуацию, желая завершить статью, в которой излагал результаты своих исследований по кремнию. По всей видимости, ему удалось закончить работу, так как статья была отослана в редакцию «ЖЭТФ». К тому времени редакция уже была эвакуирована из Ленинграда. К сожалению, после войны не удалось найти следы этой статьи, и теперь можно лишь догадываться о ее содержании.

В начале 1941 года он приступает к работе над новой темой — «Метод электролитных фотосопротивлений, фоточувствительность некоторых сплавов кремния». Когда началась Великая Отечественная война, Лосев не уезжает в эвакуацию, желая завершить статью, в которой излагал результаты своих исследований по кремнию. По всей видимости, ему удалось закончить работу, так как статья была отослана в редакцию «ЖЭТФ». К тому времени редакция уже была эвакуирована из Ленинграда. К сожалению, после войны не удалось найти следы этой статьи, и теперь можно лишь догадываться о ее содержании.

22 января 1942 года Олег Владимирович Лосев умер от голода в блокадном Ленинграде. Ему было 38 лет.

В том же 1942 году в США компании Sylvania и Western Electric начали промышленное производство кремниевых (а чуть позже и германиевых) точечных диодов, которые использовались в качестве детекторовсмесителей в радиолокаторах. Смерть Лосева совпала по времени с рождением кремниевых технологий.

Военный трамплин

В 1925 году корпорация American Telephone and Telegraph (AT&T) открывает научный и опытно-конструкторский центр Bell Telephone Laboratories. В 1936 году директор Bell Telephone Laboratories Мервин Келли решает сформировать группу ученых, которая провела бы серию исследований, направленных на замену ламповых усилителей полупроводниковыми. Группу возглавил Джозеф Бекер, привлекший к работе физика-теоретика Уильяма Шокли и блестящего экспериментатора Уолтера Браттейна.

В 1936 году директор Bell Telephone Laboratories Мервин Келли решает сформировать группу ученых, которая провела бы серию исследований, направленных на замену ламповых усилителей полупроводниковыми. Группу возглавил Джозеф Бекер, привлекший к работе физика-теоретика Уильяма Шокли и блестящего экспериментатора Уолтера Браттейна.

Окончив докторантуру в Массачусетском технологическом институте, знаменитом МТИ, и поступив на работу в Bell Telephone Laboratories, Шокли, будучи исключительно амбициозным и честолюбивым человеком, энергично берется за дело. В 1938 году, в рабочей тетради 26-летнего Шокли появляется первый набросок полупроводникового триода. Идея проста и не отличается оригинальностью: сделать устройство, максимально похожее на электронную лампу, с тем лишь отличием, что электроны в нем будут протекать по тонкому нитевидному полупроводнику, а не пролетать в вакууме между катодом и анодом. Для управления током полупроводника предполагалось ввести дополнительный электрод (аналог сетки) — прикладывая к нему напряжение разной полярности. Таким образом, можно будет либо уменьшать, либо увеличивать количество электронов в нити и, соответственно, изменять ее сопротивление и протекающий ток. Все как в радиолампе, только без вакуума, без громоздкого стеклянного баллона и без подогрева катода. Вытеснение электронов из нити или их приток должен был происходить под влиянием электрического поля, создаваемого между управляющим электродом и нитью, то есть благодаря полевому эффекту. Для этого нить должна быть именно полупроводниковой. В металле слишком много электронов и никакими полями их не вытеснишь, а в диэлектрике свободных электронов практически нет. Шокли приступает к теоретическим расчетам, однако все попытки построить твердотельный усилитель ни к чему не приводят.

Таким образом, можно будет либо уменьшать, либо увеличивать количество электронов в нити и, соответственно, изменять ее сопротивление и протекающий ток. Все как в радиолампе, только без вакуума, без громоздкого стеклянного баллона и без подогрева катода. Вытеснение электронов из нити или их приток должен был происходить под влиянием электрического поля, создаваемого между управляющим электродом и нитью, то есть благодаря полевому эффекту. Для этого нить должна быть именно полупроводниковой. В металле слишком много электронов и никакими полями их не вытеснишь, а в диэлектрике свободных электронов практически нет. Шокли приступает к теоретическим расчетам, однако все попытки построить твердотельный усилитель ни к чему не приводят.

В то же время в Европе немецкие физики Роберт Поль и Рудольф Хилш создали на основе бромида калия работающий контактный трехэлектродный кристаллический усилитель. Тем не менее, никакой практической ценности немецкий прибор не представлял. У него была очень низкая рабочая частота. Есть сведения, что в первой половине 1930-х годов трехэлектродные полупроводниковые усилители «собрали» и два радиолюбителяканадец Ларри Кайзер и новозеландский школьник Роберт Адамс. Адамс, в дальнейшем ставший радиоинженером, замечал, что ему никогда не приходило в голову оформить патент на изобретение, так как всю информацию для своего усилителя он почерпнул из радиолюбительских журналов и других открытых источников.

Есть сведения, что в первой половине 1930-х годов трехэлектродные полупроводниковые усилители «собрали» и два радиолюбителяканадец Ларри Кайзер и новозеландский школьник Роберт Адамс. Адамс, в дальнейшем ставший радиоинженером, замечал, что ему никогда не приходило в голову оформить патент на изобретение, так как всю информацию для своего усилителя он почерпнул из радиолюбительских журналов и других открытых источников.

К 1926–1930 гг. относятся работы Юлиуса Лилиенфельда (рис. 19), профессора Лейпцигского университета, который запатентовал конструкцию полупроводникового усилителя, в наше время известного под названием полевой транзистор (рис. 20).

Рис. 19. Юлиус Лилиенфельд

Рис. 20. Патент Ю. Лилиенфельда на полевой транзистор

Лилиенфельд предполагал, что при подаче напряжения на слабо проводящий материал будет меняться его проводимость и в связи с этим возникнет усиление электрических колебаний. Несмотря на получение патента, создать работающий прибор Лилиенфельд не сумел. Причина была самая прозаическая — в 30-х годах ХХ века еще не нашлось необходимого материала, на основе которого можно было бы изготовить работающий транзистор. Именно поэтому усилия большинства ученых того времени были направлены на изобретение более сложного биполярного транзистора. Таким образом, пытались обойти трудности, возникшие при реализации полевого транзистора.

Причина была самая прозаическая — в 30-х годах ХХ века еще не нашлось необходимого материала, на основе которого можно было бы изготовить работающий транзистор. Именно поэтому усилия большинства ученых того времени были направлены на изобретение более сложного биполярного транзистора. Таким образом, пытались обойти трудности, возникшие при реализации полевого транзистора.

Работы по твердотельному усилителю в Bell Telephone Laboratories прерываются с началом Второй мировой войны. Уильям Шокли и многие его коллеги откомандированы в распоряжение министерства обороны, где работают до конца 1945 года.

Твердотельная электроника не представляла интереса для военных — достижения им представлялись сомнительными. За одним исключением. Детекторы. Они-то как раз и оказались в центре исторических событий.

В небе над Ла-Маншем развернулась грандиозная битва за Британию, достигшая апогея в сентябре 1940 года. После оккупации Западной Европы Англия осталась один на один с армадой немецких бомбардировщиков, разрушающих береговую оборону и подготавливающих высадку морского десанта для захвата страны — операцию «Морской лев». Трудно сказать, что спасло Англию — чудо, решительность премьера Уинстона Черчилля или радиолокационные станции. Появившиеся в конце 30-х годов радары позволяли быстро и точно обнаруживать вражеские самолеты и своевременно организовывать противодействие. Потеряв в небе над Британией более тысячи самолетов, гитлеровская Германия сильно охладела к идее захвата Англии в 1940-м и приступила к подготовке блицкрига на Востоке.

Трудно сказать, что спасло Англию — чудо, решительность премьера Уинстона Черчилля или радиолокационные станции. Появившиеся в конце 30-х годов радары позволяли быстро и точно обнаруживать вражеские самолеты и своевременно организовывать противодействие. Потеряв в небе над Британией более тысячи самолетов, гитлеровская Германия сильно охладела к идее захвата Англии в 1940-м и приступила к подготовке блицкрига на Востоке.

Англии были нужны радары, радарам — кристаллические детекторы, детекторам — чистые германий и кремний. Первым, и в значительных количествах, на заводах и в лабораториях появился германий. С кремнием, из-за высокой температуры его обработки, сначала возникли некоторые трудности, но вскоре проблему решили. После этого предпочтение было отдано кремнию. Кремний был дешев по сравнению с германием. Итак, трамплин для прыжка к транзистору был практически готов.

Вторая мировая стала первой войной, в которой наука, по своей значимости для победы над врагом, выступила на равных с конкретными оружейными технологиями, а в чем-то и опередила их. Вспомним атомный и ракетный проекты. В этот список можно включить и транзисторный проект, предпосылки для которого были в значительной степени заложены развитием военной радиолокации.

Вспомним атомный и ракетный проекты. В этот список можно включить и транзисторный проект, предпосылки для которого были в значительной степени заложены развитием военной радиолокации.

Открытие

В послевоенные годы в Bell Telephone Laboratories начинают форсировать работы в области глобальной связи. Аппаратура 1940-х годов использовала для усиления, преобразования и коммутации сигналов в абонентских цепях два основных элемента: электронную лампу и электромеханическое реле. Эти элементы были громоздки, срабатывали медленно, потребляли много энергии и не отличались высокой надежностью. Усовершенствовать их значило вернуться к идее использования полупроводников. В Bell Telephone Laboratories вновь создается исследовательская группа (рис. 21), научным руководителем которой становится вернувшийся «с войны» Уильям Шокли. В команду входят Уолтер Браттейн, Джон Бардин, Джон Пирсон, Берт Мур и Роберт Гибни.

Рис. 21. г. Мюррей Хилл, штат Нью-Джерси, США, Bell Laboratories. Место рождение транзистора.

В самом начале команда принимает важнейшее решение: направить усилия на изучение свойств только двух материалов — кремния и германия, как наиболее перспективных для реализации поставленной задачи. Естественно, группа начала разрабатывать предвоенную идею Шокли — усилителя с эффектом поля. Но электроны внутри полупроводника упрямо игнорировали любые изменения потенциала на управляющем электроде. От высоких напряжений и токов кристаллы взрывались, но не желали изменять свое сопротивление.

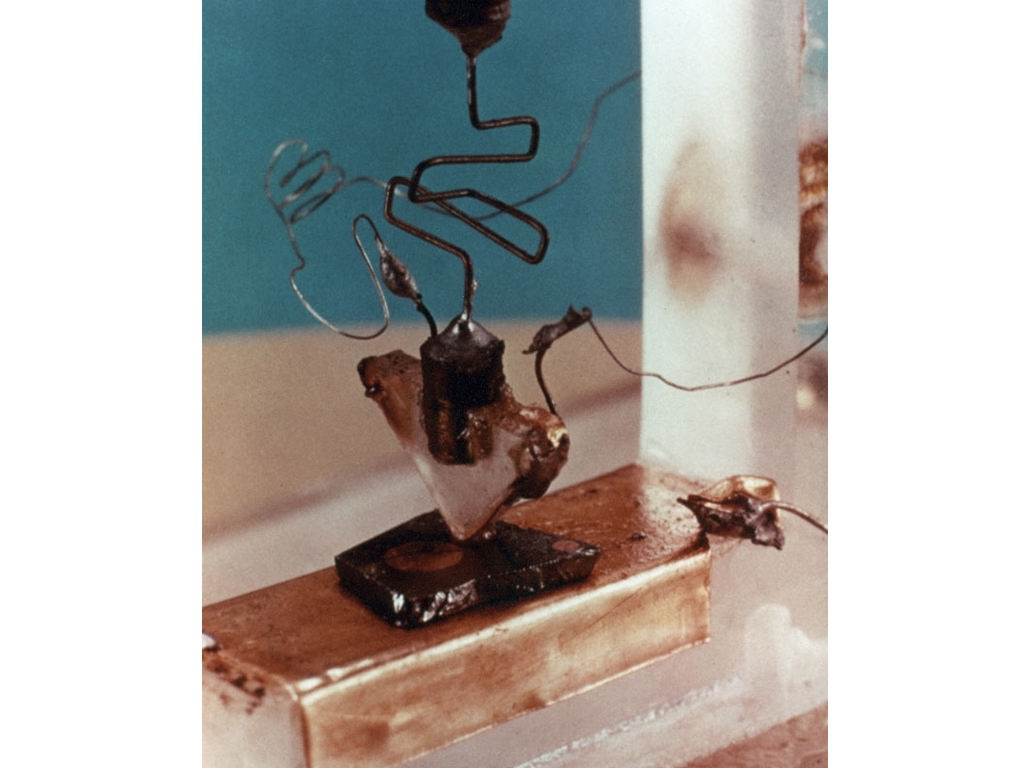

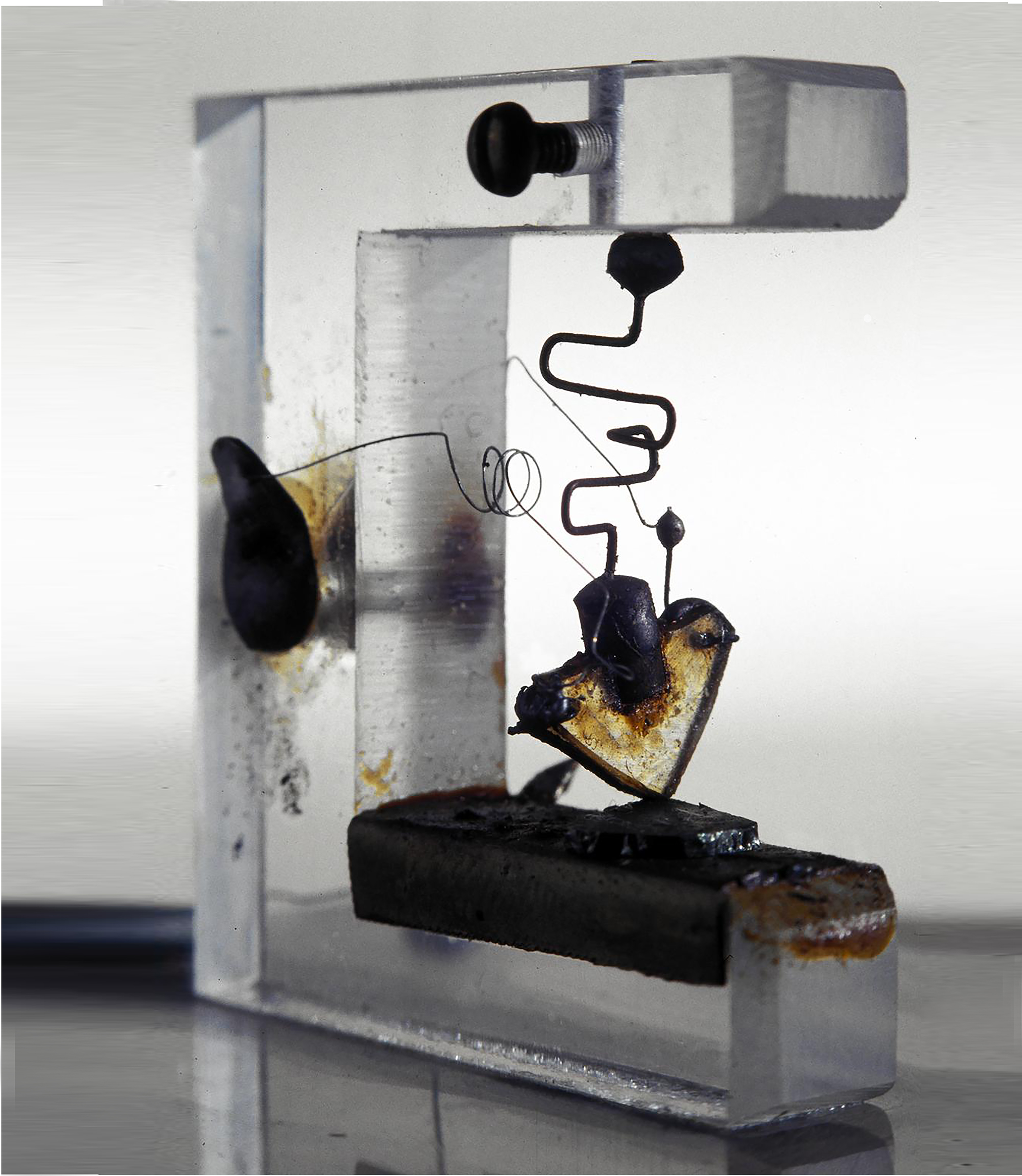

Над этим задумался теоретик Джон Бардин. Шокли, не получив быстрого результата, охладел к теме и не принимал активного участия в работе. Бардин предположил, что значительная часть электронов на самом деле не «разгуливает» свободно по кристаллу, а застревает в каких-то ловушках у самой поверхности полупроводника. Заряд этих «застрявших» электронов экранирует прикладываемое извне поле, которое не проникает в объем кристалла. Вот так в 1947 году в физику твердого тела вошла теория поверхностных состояний. Теперь, когда, казалось, причина неудач найдена, группа начала более осмысленно реализовывать идею эффекта поля. Других идей просто не было. Стали различными способами обрабатывать поверхность германия, надеясь устранить ловушки электронов. Перепробовали все — химическое травление, механическую полировку, нанесение на поверхность различных пассиваторов. Кристаллы погружали в различные жидкости, но результата не было. Тогда решили максимально локализовать зону управления, для чего один из токопроводов и управляющий электрод изготовили в виде близко расположенных подпружиненных иголочек. Экспериментатор Браттейн, за плечами которого был 15-летний опыт работы с различными полупроводниками, мог по 25 часов в сутки крутить ручки осциллографа.

Теперь, когда, казалось, причина неудач найдена, группа начала более осмысленно реализовывать идею эффекта поля. Других идей просто не было. Стали различными способами обрабатывать поверхность германия, надеясь устранить ловушки электронов. Перепробовали все — химическое травление, механическую полировку, нанесение на поверхность различных пассиваторов. Кристаллы погружали в различные жидкости, но результата не было. Тогда решили максимально локализовать зону управления, для чего один из токопроводов и управляющий электрод изготовили в виде близко расположенных подпружиненных иголочек. Экспериментатор Браттейн, за плечами которого был 15-летний опыт работы с различными полупроводниками, мог по 25 часов в сутки крутить ручки осциллографа.

Теоретик Бардин всегда был рядом, готовый сутки напролет проверять свои теоретические выкладки. Оба исследователя, как говорится, нашли друг друга. Они практически не выходили из лаборатории, но время шло, а сколько-нибудь существенных результатов по-прежнему не было.

Однажды Браттейн, издерганный от неудач, сдвинул иголки почти вплотную, более того — случайно перепутал полярности прикладываемых к ним потенциалов. Ученый не поверил своим глазам. Он был поражен, но на экране осциллографа было явно видно усиление сигнала. Теоретик Бардин отреагировал молниеносно и безошибочно: эффекта поля никакого нет, и дело не в нем. Усиление сигнала возникает по другой причине. Во всех предыдущих оценках рассматривались только электроны, как основные носители тока в германиевом кристалле, а «дырки», которых было в миллионы раз меньше, естественно игнорировались. Бардин понял, что дело именно в «дырках». Введение «дырок» через один электрод (этот процесс назвали инжекцией) вызывает неизмеримо больший ток в другом электроде. И все это на фоне неизменности состояния огромного количества электронов.

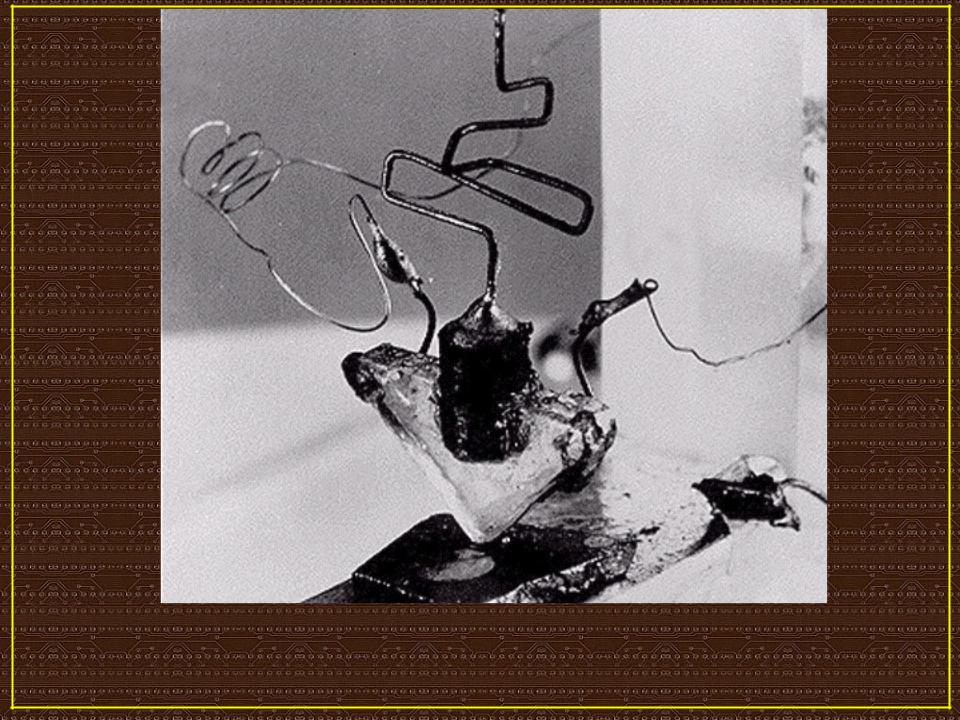

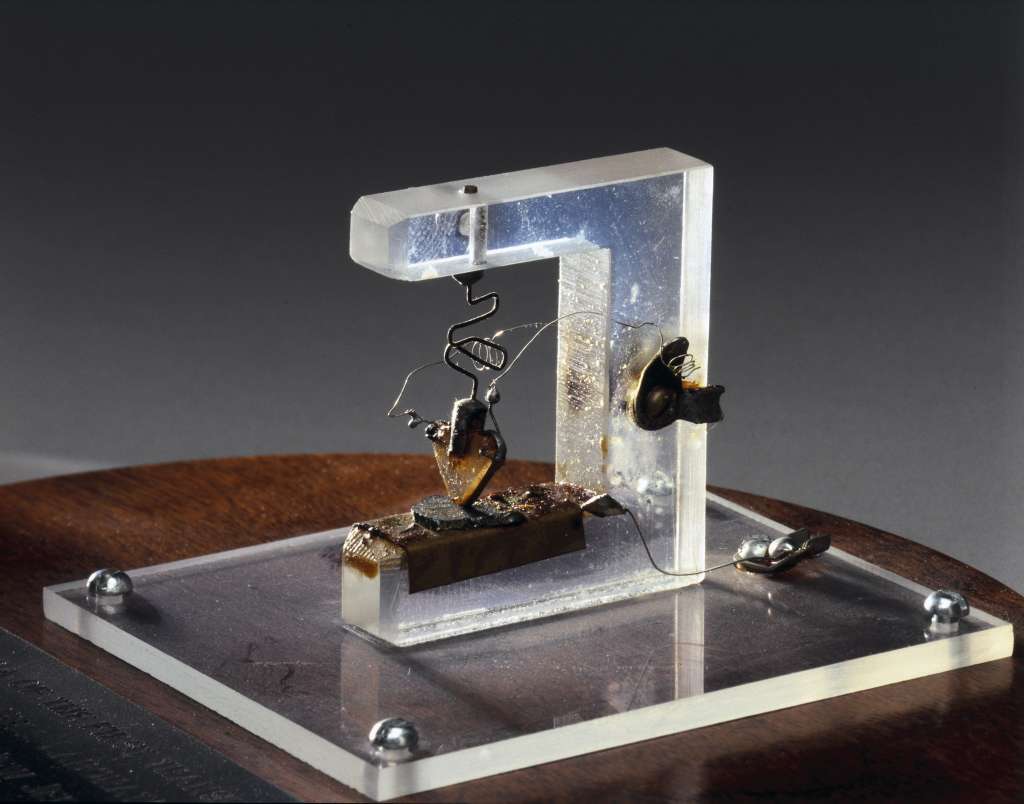

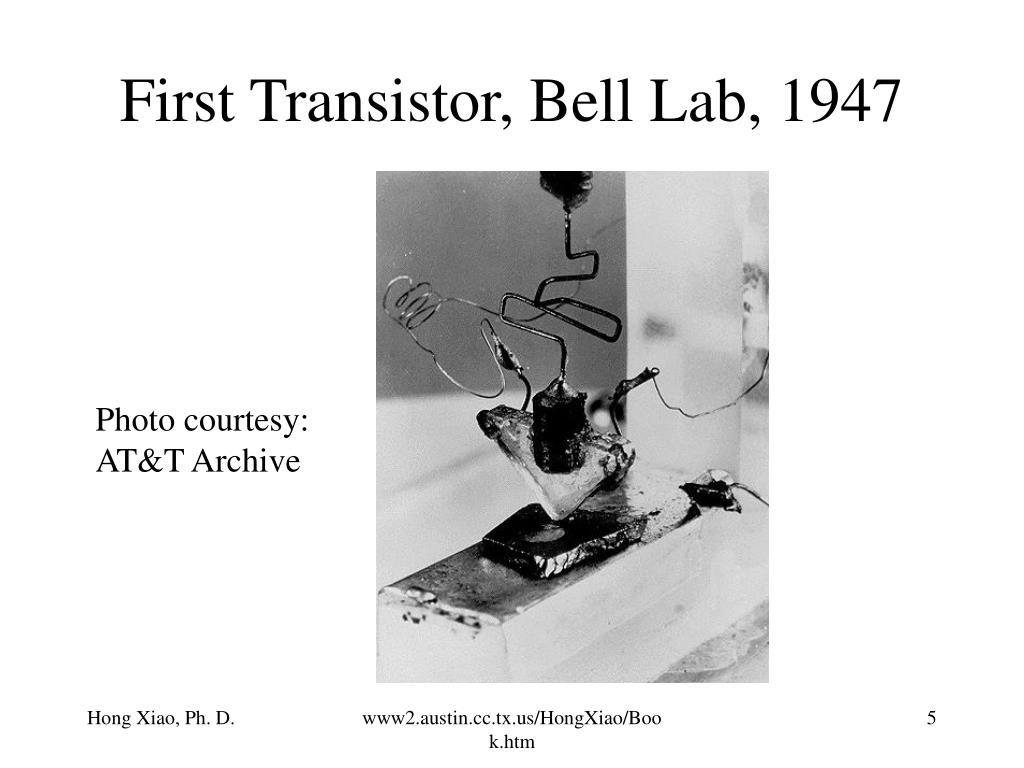

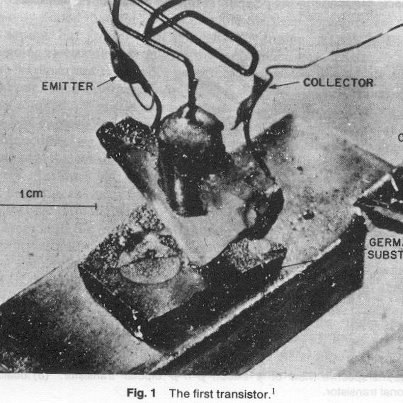

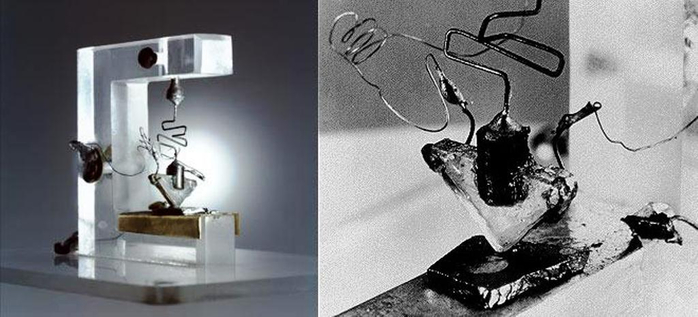

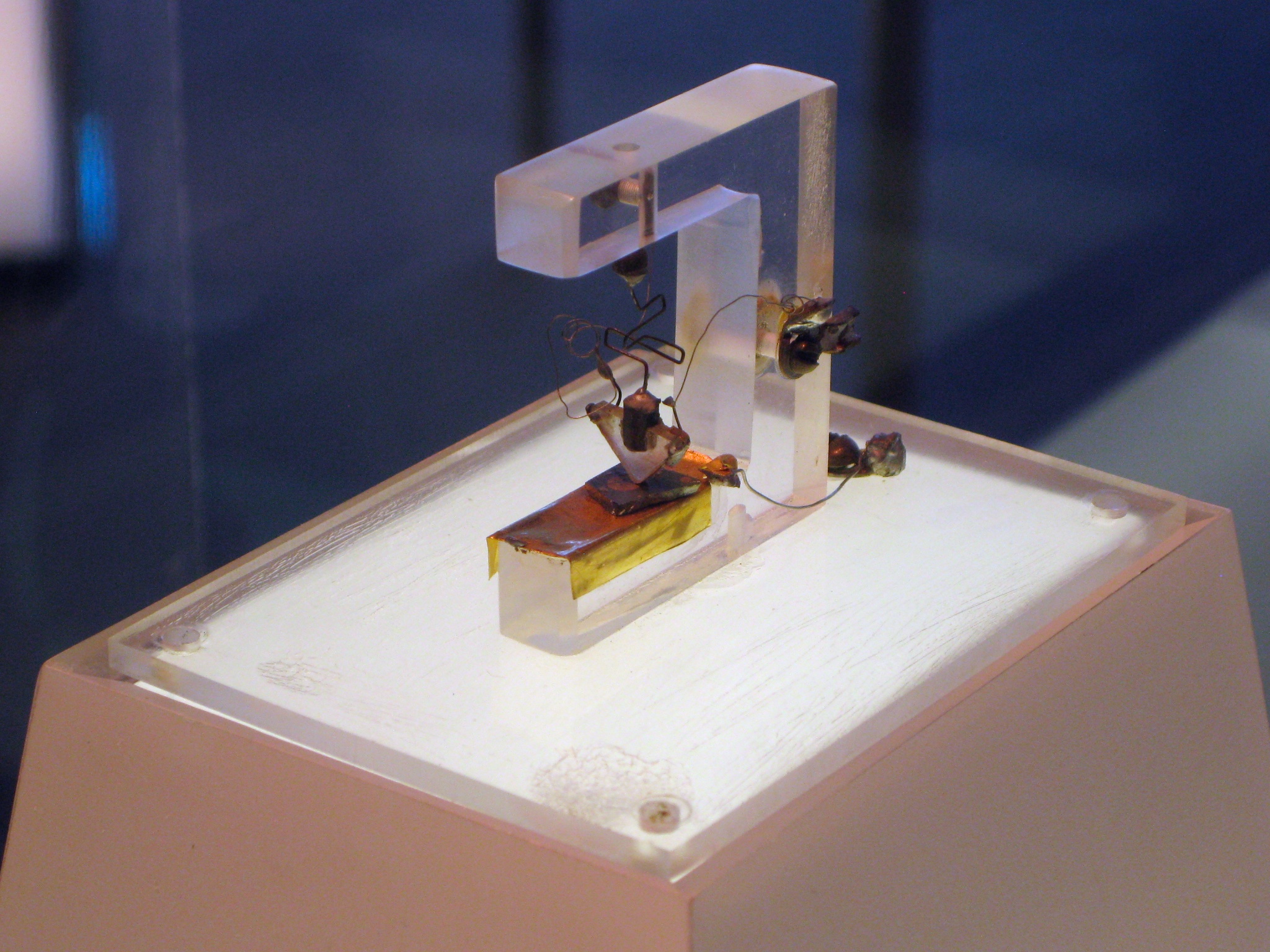

Вот так, непредсказуемым образом, 19 декабря 1947 года на свет появился точечный транзистор (рис. 22).

Рис. 22. Страница рабочей тетради Браттейна. 19 декабря 1947 г.

Сначала новое устройство назвали германиевым триодом. Бардину и Браттейну название не понравилось. Не звучало. Они хотели, чтобы название заканчивалось бы на «тор», по аналогии с резистором или термистором. Здесь им на помощь приходит инженер-электронщик Джон Пирс, который прекрасно владел словом (в дальнейшем он станет известным популяризатором науки и писателем-фантастом под псевдонимом J. J. Coupling). Пирс вспомнил, что одним из параметров вакуумного триода служит крутизна характеристики, по-английски — transconductance. Он предложил назвать аналогичный параметр твердотельного усилителя transresistance, а сам усилитель, а это слово просто вертелось на языке, — транзистором. Название всем понравилось.

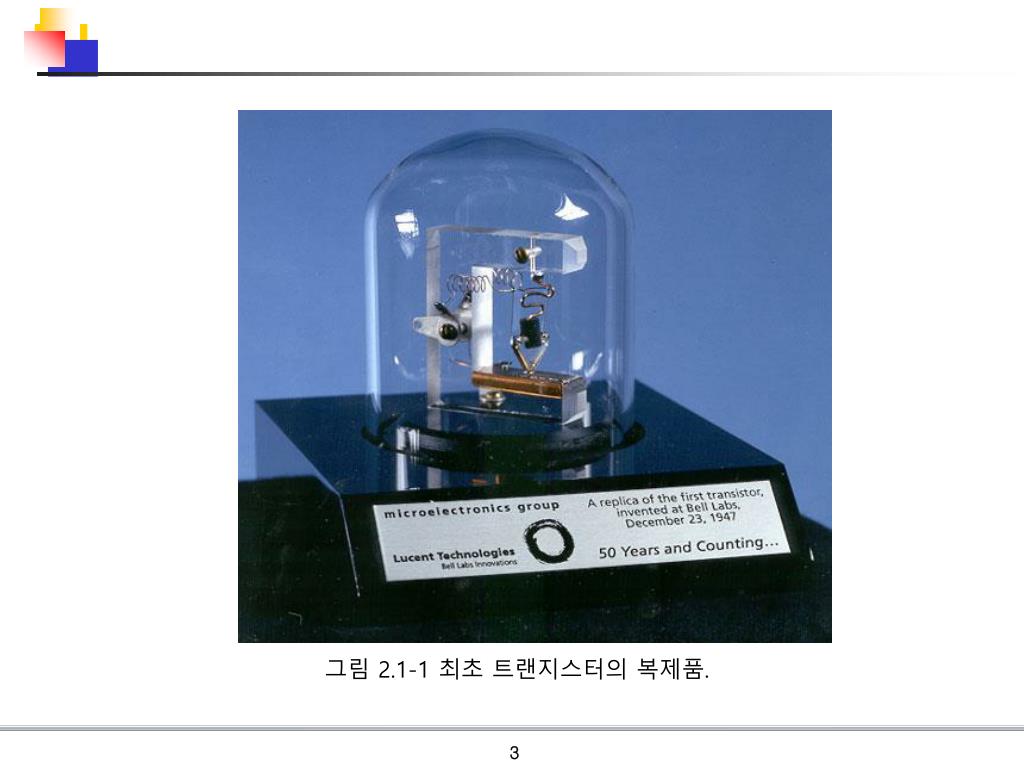

Через несколько дней после замечательного открытия, в канун Рождества, 23 декабря 1947 года состоялась презентация транзистора руководству Bell Telephone Laboratories (рис. 23).

Рис. 23. Точечный транзистор Бардина-Браттейна

Уильям Шокли, который проводил отпуск в Европе, срочно возвратился в Америку. Неожиданный успех Бардина и Браттейна глубоко задевает его самолюбие. Он раньше других задумался о полупроводниковом усилителе, возглавил группу, выбрал направление исследований, но на соавторство в «звездном» патенте претендовать не мог. На фоне всеобщего ликования, блеска и звона бокалов с шампанским Шокли выглядел разочарованным и мрачным. И тут происходит нечто, что всегда будет скрыто от нас пеленой времени. За одну неделю, которую впоследствии Шокли назовет своей «страстной неделей», он создает теорию транзистора с p-n-переходами, заменившими экзотические иголочки, и в новогоднюю ночь изобретает плоскостной биполярный транзистор. (Заметим, что реально работающий биполярный транзистор был изготовлен только в 1950 году.)

Неожиданный успех Бардина и Браттейна глубоко задевает его самолюбие. Он раньше других задумался о полупроводниковом усилителе, возглавил группу, выбрал направление исследований, но на соавторство в «звездном» патенте претендовать не мог. На фоне всеобщего ликования, блеска и звона бокалов с шампанским Шокли выглядел разочарованным и мрачным. И тут происходит нечто, что всегда будет скрыто от нас пеленой времени. За одну неделю, которую впоследствии Шокли назовет своей «страстной неделей», он создает теорию транзистора с p-n-переходами, заменившими экзотические иголочки, и в новогоднюю ночь изобретает плоскостной биполярный транзистор. (Заметим, что реально работающий биполярный транзистор был изготовлен только в 1950 году.)

Предложение принципиальной схемы более эффективного твердотельного усилителя со слоеной структурой уравняло Шокли в правах на открытие транзисторного эффекта с Бардиным и Браттейном.

Через полгода, 30 июня 1948-го, в Нью-Йорке, в штаб-квартире Bell Telephone Laboratories, после улаживания всех необходимых патентных формальностей, прошла открытая презентация транзистора. В то время уже началась холодная война между США и Советским Союзом, поэтому технические новинки прежде всего оценивались военными. К удивлению всех присутствующих, эксперты из Пентагона не заинтересовались транзистором и порекомендовали использовать его в слуховых аппаратах.

В то время уже началась холодная война между США и Советским Союзом, поэтому технические новинки прежде всего оценивались военными. К удивлению всех присутствующих, эксперты из Пентагона не заинтересовались транзистором и порекомендовали использовать его в слуховых аппаратах.

Через несколько лет новое устройство стало незаменимым компонентом в системе управления боевыми ракетами, но именно в тот день близорукость военных спасла транзистор от грифа «совершенно секретно».

Журналисты отреагировали на изобретение тоже без особых эмоций. На сорок шестой странице в разделе «Новости радио» в газете «Нью-Йорк Таймс» была напечатана краткая заметка об изобретении нового радиотехнического устройства. И только.

В Bell Telephone Laboratories не ожидали такого развития событий. Военных заказов с их щедрым финансированием не предвиделось даже в отдаленной перспективе. Срочно принимается решение о продаже всем желающим лицензий на транзистор. Сумма сделки — $25 тыс. Организовывается учебный центр, проводятся семинары для специалистов. Результаты не заставляют себя ждать (рис. 24).

Результаты не заставляют себя ждать (рис. 24).

Рис. 24. Серийное производство транзисторов. Одно из первых рекламных объявлений. США. Февраль 1953 года

Транзистор быстро находит применение в самых различных устройствах — от военного и компьютерного оборудования до потребительской электроники. Интересно, что первый портативный радиоприемник долгое время так и называли — транзистор.

Европейский аналог

Работы по созданию трехэлектродного полупроводникового усилителя велись и по другую сторону океана, но о них известно намного меньше.

Совсем недавно бельгийский историк Арманд Ван Дормел и профессор Стэнфордского университета Майкл Риордан обнаружили, что в конце 1940-х годов в Европе был изобретен и даже запущен в серию «родной брат транзистора» Бардина-Браттейна.

Европейских изобретателей точечного транзистора звали Герберт Франц Матаре и Генрих Иоганн Велкер (рис. 25). Матаре был физиком-экспериментатором, работал в немецкой фирме Telefunken и занимался микроволновой электроникой и радиолокацией. Велкер больше был теоретиком, долгое время преподавал в Мюнхенском университете, а в военные годы трудился на люфтваффе.

Велкер больше был теоретиком, долгое время преподавал в Мюнхенском университете, а в военные годы трудился на люфтваффе.

Рис. 25. Изобретатели транзитрона Герберт Матаре и Генрих Велкер

Встретились они в Париже. После разгрома фашистской Германии оба физика были приглашены в европейский филиал американской корпорации Westinghouse.

Еще в 1944 году Матаре, занимаясь полупроводниковыми выпрямителями для радаров, сконструировал прибор, который назвал дуодиодом. Это была пара работающих параллельно точечных выпрямителей, использующих одну и ту же пластинку германия. При правильном подборе параметров устройство подавляло шумы в приемном блоке радара. Тогда Матаре обнаружил, что колебания напряжения на одном электроде могут обернуться изменением силы тока, проходящего через второй электрод. Заметим, что описание подобного эффекта содержалось еще в патенте Лилиенфельда, и не исключено, что Матаре знал об этом. Но как бы там ни было, он заинтересовался наблюдаемым явлением и продолжал исследования.

Велкер пришел к идее транзистора с другой стороны, занимаясь квантовой физикой и зонной теорией твердого тела. В самом начале 1945 года он создает схему твердотельного усилителя, очень похожего на устройство Шокли. В марте Велкер успевает его собрать и испытать, но ему повезло не больше, чем американцам. Устройство не работает.

В Париже Матаре и Велкеру поручают организовать промышленное производство полупроводниковых выпрямителей для французской телефонной сети. В конце 1947 года выпрямители запускаются в серию, и у Матаре с Велкером появляется время для возобновления исследований. Они приступают к дальнейшим экспериментам с дуодиодом. Вдвоем они изготавливают пластинки из гораздо более чистого германия и получают стабильный эффект усиления. Уже в начале июня 1948 года Матаре и Велкер создают стабильно работающий точечный транзистор. Европейский транзистор появляется на полгода позже, чем устройство Бардина и Браттейна, но абсолютно независимо от него. О работе американцев Матаре и Велкер не могли ничего знать. Первое упоминание в прессе о «новом радиотехническом устройстве», вышедшем из Bell Laboratories, появилось только 1 июля.

Первое упоминание в прессе о «новом радиотехническом устройстве», вышедшем из Bell Laboratories, появилось только 1 июля.

Дальнейшая судьба европейского изобретения сложилась печально. Матаре и Велкер в августе подготовили патентную заявку на изобретение, но французское бюро патентов очень долго изучало документы. Только в марте 1952 года они получают патент на изобретение транзитрона — такое название выбрали немецкие физики своему полупроводниковому усилителю. К тому времени парижский филиал Westinghouse уже начал серийное производство транзитронов. Основным заказчиком выступало Почтовое министерство. Во Франции строилось много новых телефонных линий. Тем не менее, век транзитронов был недолог. Несмотря на то, что они работали лучше и дольше своего американского «собрата» (за счет более тщательной сборки), завоевать мировой рынок транзитроны не смогли. Впоследствии французские власти вообще отказались субсидировать исследования в области полупроводниковой электроники, переключившись на более масштабные ядерные проекты. Лаборатория Матаре и Велкера приходит в упадок. Ученые принимают решение вернуться на родину. К тому времени в Германии начинается возрождение науки и высокотехнологичной промышленности. Велкер устраивается на работу в лабораторию концерна Siemens, которую впоследствии возглавит, а Матаре переезжает в Дюссельдорф и становится президентом небольшой компании Intermetall, выпускающей полупроводниковые приборы.

Лаборатория Матаре и Велкера приходит в упадок. Ученые принимают решение вернуться на родину. К тому времени в Германии начинается возрождение науки и высокотехнологичной промышленности. Велкер устраивается на работу в лабораторию концерна Siemens, которую впоследствии возглавит, а Матаре переезжает в Дюссельдорф и становится президентом небольшой компании Intermetall, выпускающей полупроводниковые приборы.

Послесловие

Если проследить судьбы американцев, то Джон Бардин ушел из Bell Telephone Labora-tories в 1951 году, занялся теорией сверхпроводимости и в 1972 году вместе с двумя своими учениками был удостоен Нобелевской премии «За разработку теории сверхпроводимости», став, таким образом, единственным в истории ученым, дважды нобелевским лауреатом.

Уолтер Браттейн проработал в Bell Telephone Laboratories до выхода на пенсию в 1967 году, а затем вернулся в свой родной город и занялся преподаванием физики в местном университете.

Судьба Уильяма Шокли сложилась следующим образом. Он покидает Bell Telephone Laboratories в 1955 году и, при финансовой помощи Арнольда Бекмана, основывает фирму по производству транзисторов — Shockly Transistor Corporation. На работу в новую компанию переходят многое талантливые ученые и инженеры, но через два года большинство из них уходят от Шокли. Заносчивость, высокомерие, нежелание прислушиваться к мнению коллег и навязчивая идея не повторить ошибку, которую он допустил в работе с Бардиным и Браттейном, делают свое дело. Компания разваливается.

Он покидает Bell Telephone Laboratories в 1955 году и, при финансовой помощи Арнольда Бекмана, основывает фирму по производству транзисторов — Shockly Transistor Corporation. На работу в новую компанию переходят многое талантливые ученые и инженеры, но через два года большинство из них уходят от Шокли. Заносчивость, высокомерие, нежелание прислушиваться к мнению коллег и навязчивая идея не повторить ошибку, которую он допустил в работе с Бардиным и Браттейном, делают свое дело. Компания разваливается.

Его бывшие сотрудники Гордон Мур и Роберт Нойс при поддержке того же Бекмана основывают фирму Fairchild Semiconductor, а затем, в 1968 году создают собственную компанию — Intel.

Мечта Шокли построить полупроводниковую бизнес-империю была претворена в жизнь другими (рис. 26), а ему опять досталась роль стороннего наблюдателя. Ирония судьбы заключается в том, что еще в 1952 году именно Шокли предложил конструкцию полевого транзистора на основе кремния. Тем не менее, компания Shockly Transistor Corporation не выпустила ни одного полевого транзистора. Сегодня это устройство является основой всей компьютерной индустрии.

Сегодня это устройство является основой всей компьютерной индустрии.

Рис. 26. Эволюция транзистора

После неудачи в бизнесе Шокли становится преподавателем в Стэндфордском университете. Он читает блестящие лекции по физике, лично занимается с аспирантами, но ему не хватает былой славы — всего того, что американцы называют емким словом publicity. Шокли включается в общественную жизнь и начинает выступать с докладами по многим социальным и демографическим вопросам. Предлагая решения острых проблем, связанных с перенаселением азиатских стран и национальными различиями, он скатывается к евгенике и расовой нетерпимости. Пресса, телевидение, научные журналы обвиняют его в экстремизме и расизме. Шокли снова «знаменит» и, похоже, испытывает удовлетворение от всего происходящего. Его репутации и карьере ученого приходит конец. Он выходит на пенсию, перестает со всеми общаться, даже с собственными детьми, и доживает жизнь затворником.

Разные люди, разные судьбы, но всех их объединяет причастность к открытию, коренным образом изменившему наш мир.

Дату 19 декабря 1947 года можно по праву считать днем рождения новой эпохи. Начался отсчет нового времени. Мир шагнул в эру цифровых технологий.

Литература- William F. Brinkman, Douglas E. Haggan, William W. Troutman. A History of the Invention of the Transistor and Where it will lead us // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol.32, No.12. December 1997.

- Hugo Gernsback. A Sensational Radio Invention // Radio News. September 1924.

- Новиков М. А. Олег Владимирович Лосев — пионер полупроводниковой электроники // Физика твердого тела. 2004. Том 46, вып. 1.

- Остроумов Б., Шляхтер И. Изобретатель кристадина О. В. Лосев. // Радио. 1952. № 5.

- Жирнов В., Суэтин Н. Изобретение инженера Лосева // Эксперт. 2004. № 15.

- Lee T. H., A Nonlinear History of Radio. Cambridge University Press. 1998.

- Носов Ю. Парадоксы транзистора // Квант. 2006. № 1.

- Andrew Emmerson. Who really invented Transistor? www.

radiobygones.com

radiobygones.com - Michael Riordan. How Europe Missed the Transistor // IEEE Spectrum, Nov. 2005. www.spectrum.ieee.org

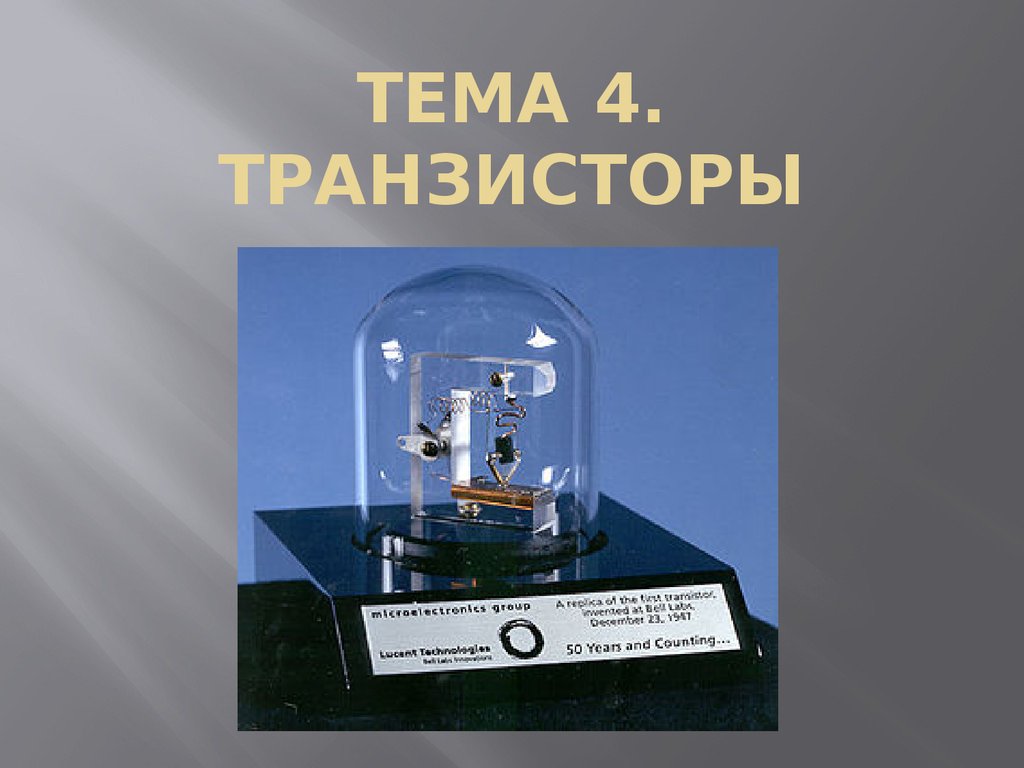

История транзистора

Первыми изобретенными транзисторами, как ни странно, были полевые. Австро-венгерский физик Юлий Эдгар Лилиенфельд в 1928 году запатентовал принцип работы полевого транзистора, который основан на электростатическом эффекте поля. Полевые транзисторы намного опередили биполярные, может быть из-за более простого принципа их работы. Сам полевой транзистор был запатентован в 1934 году немецким физиком Оскаром Хейлом.

История первого действующего биполярного транзистора началась 16 декабря 1947 года, когда он был продемонстрированисследователями Джоном Бардином, Уильямом Шокли и Уолтером Брайтейном. При помощи нехитрого устройства, состоящего из скрепки для бумаг, небольшого количества германия и золотой фольги они смогли увеличить входящий ток в сотню раз. Уже через неделю, 23 декабря они официально представили первый действующий транзистор. Эта дата стала днем рождения первого биполярного транзистора. В июне 1948 года появились радиоприемник и телевизор на транзисторной платформе. С этого момента привычные и распространенные в то время электронные лампы стали постепенно уходить в прошлое.

Уже через неделю, 23 декабря они официально представили первый действующий транзистор. Эта дата стала днем рождения первого биполярного транзистора. В июне 1948 года появились радиоприемник и телевизор на транзисторной платформе. С этого момента привычные и распространенные в то время электронные лампы стали постепенно уходить в прошлое.

Поначалу при производстве транзисторов лишь каждый пятый получался не бракованным, но технология быстро развивалась. Уже в 1953 году вышел первый транзисторный слуховой аппарат, который ознаменовал начало коммерческого применения нового радиоэлемента. Через год в продажу поступил транзисторный радиоприемник. В 1956 году Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Брайтейн были удостоены нобелевской премии за свое открытие. В 1958 году, когда пара транзисторов была помещена на один кремниевый кристалл, в мире появилась первая интегральная схема. Сегодня на одном кристалле их помещается более миллиарда.

С изобретением транзистора маховик научно-технического прогресса был запущен с новой силой. В 1960 году Sony выпустила портативный телевизор. В 1971 появился карманный калькулятор. В 1983 году с изобретением мобильного телефона началась эра мобильной связи.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

История транзисторов. Буревестники кремниевой революции::Журнал СА 1-2.2010

| Рубрика: Карьера/Образование / Ретроспектива | Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+ |

ВЛАДИМИР ГАКОВ, журналист, писатель-фантаст, лектор. Окончил физфак МГУ. Работал в НИИ. С 1984 г. на творческой работе. В 1990-1991 гг. – Associate Professor, Central Michigan University. С 2003 г. преподает в Академии народного хозяйства. Автор 8 книг и более 1000 публикаций

Окончил физфак МГУ. Работал в НИИ. С 1984 г. на творческой работе. В 1990-1991 гг. – Associate Professor, Central Michigan University. С 2003 г. преподает в Академии народного хозяйства. Автор 8 книг и более 1000 публикаций

История транзисторов

Буревестники кремниевой революции

Нелепая ошибка привела к открытию, которое принесло его авторам Нобелевскую премию

Более шестидесяти лет назад, 23 декабря 1947 года, три американских физика, Уильям Шокли, Джон Бардин, Уолтер Браттейн, продемонстрировали коллегам новый прибор – полупроводниковый усилитель, или транзистор. Он был миниатюрнее, дешевле, прочнее и долговечнее радиоламп, а кроме того, потреблял гораздо меньше энергии. Словом, открытие стало настоящим рождественским подарком трех «санта-клаусов» человечеству – именно с этого основного элемента интегральных схем началась Великая кремниевая революция, приведшая к появлению общепринятых сегодня «персоналок».

| Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн |

Все трое получили заслуженную Нобелевскую премию, а Бардин впоследствии ухитрился получить и вторую – в 1972-м, за создание микроскопической теории сверхпроводимости (вместе с Леоном Купером и Джоном Шриффером – о чем ниже). Судьба Уильяма Шокли вообще сложилась очень любопытно.

Судьба Уильяма Шокли вообще сложилась очень любопытно.

Усилитель технического прогресса

История изобретения полупроводниковых усилителей – транзисторов – вышла драматичной, несмотря на ее скоротечность. Вся она уместилась в два послевоенных десятилетия, но чего в ней только не было! Тут и поразительные «пролеты» конкурентов удачливой тройки: находясь в буквальном смысле в сантиметрах от открытия, они не разглядели его и прошли мимо, в том числе и мимо светившей им Нобелевской премии. Ученики настолько хорошо усвоили идеи учителя, что чуть было не оставили его самого без означенной «нобелевки», так что раздосадованному шефу пришлось за неделю совершить невозможное, чтобы нагнать свою чересчур шуструю команду. Да и сам транзистор появился на свет, как это часто случалось, в результате нелепой ошибки одного из героев этой истории, измученного затяжной полосой неудач. Ну и, наконец, не менее поразительная «слепота» масс-медиа, сообщивших об одном из главных технологических переворотов ХХ века… мелким шрифтом на последних полосах!

Драматична судьба двух участников исторического события. Потеряв интерес к открытой ими золотой жиле, оба переключились на иные направления. Но Бардин, как уже говорилось, получил вторую «нобелевку» (их вообще в этой истории хватало), а Шокли – общественное негодование и игнорирование всего научного сообщества. До этого он еще успел растерять и лучших сотрудников. Сбежав из его фирмы и создав собственную, они разбогатели и прославились как создатели первых интегральных схем.

Потеряв интерес к открытой ими золотой жиле, оба переключились на иные направления. Но Бардин, как уже говорилось, получил вторую «нобелевку» (их вообще в этой истории хватало), а Шокли – общественное негодование и игнорирование всего научного сообщества. До этого он еще успел растерять и лучших сотрудников. Сбежав из его фирмы и создав собственную, они разбогатели и прославились как создатели первых интегральных схем.

Тут не статью – увлекательный роман писать впору!

Но все по порядку. Итак, к середине прошлого века на повестку дня встал вопрос о замене громоздких, капризных, энергоемких и недолговечных электровакуумных ламп на что-то более миниатюрное и эффективное. К решению этой задачи одновременно подбирались несколько ученых и целые исследовательские группы.

| История развития транзисторов |

Хотя все началось еще раньше – в 1833 году, когда англичанин Майкл Фарадей обнаружил, что электропроводность сульфида серебра увеличивается при нагревании. Спустя без малого век, в 1926-м, соотечественник Фарадея Джулиус Эдгар Лилиенфилд получил патент под названием «Метод и прибор для управления электрическими токами», фактически предвосхитив, но так и не построив транзистор. А по окончании Второй мировой войны изучением электропроводных свойств полупроводниковых материалов занялись специалисты исследовательской фирмы Bell Telephone Laboratories, чья штаб-квартира располагалась в Марри-Хиллз (штат Нью-Джерси).

Спустя без малого век, в 1926-м, соотечественник Фарадея Джулиус Эдгар Лилиенфилд получил патент под названием «Метод и прибор для управления электрическими токами», фактически предвосхитив, но так и не построив транзистор. А по окончании Второй мировой войны изучением электропроводных свойств полупроводниковых материалов занялись специалисты исследовательской фирмы Bell Telephone Laboratories, чья штаб-квартира располагалась в Марри-Хиллз (штат Нью-Джерси).

Именно там под руководством видного теоретика Уильяма Шокли был создан один из первых «мозговых центров» в истории американской науки. Шокли еще до войны пытался решить задачу повышения проводимости полупроводников с помощью внешнего электрического поля. Эскиз прибора в рабочем журнале ученого за 1939 год весьма напоминал нынешний полевой транзистор, однако испытания тогда закончились неудачей.

К концу войны в полупроводники успели поверить многие коллеги Шокли и, что самое главное, потенциальные заказчики и инвесторы – большой бизнес и «оборонка». На них произвели впечатление созданные во время войны радары, в основе которых лежали полупроводниковые детекторы.

На них произвели впечатление созданные во время войны радары, в основе которых лежали полупроводниковые детекторы.