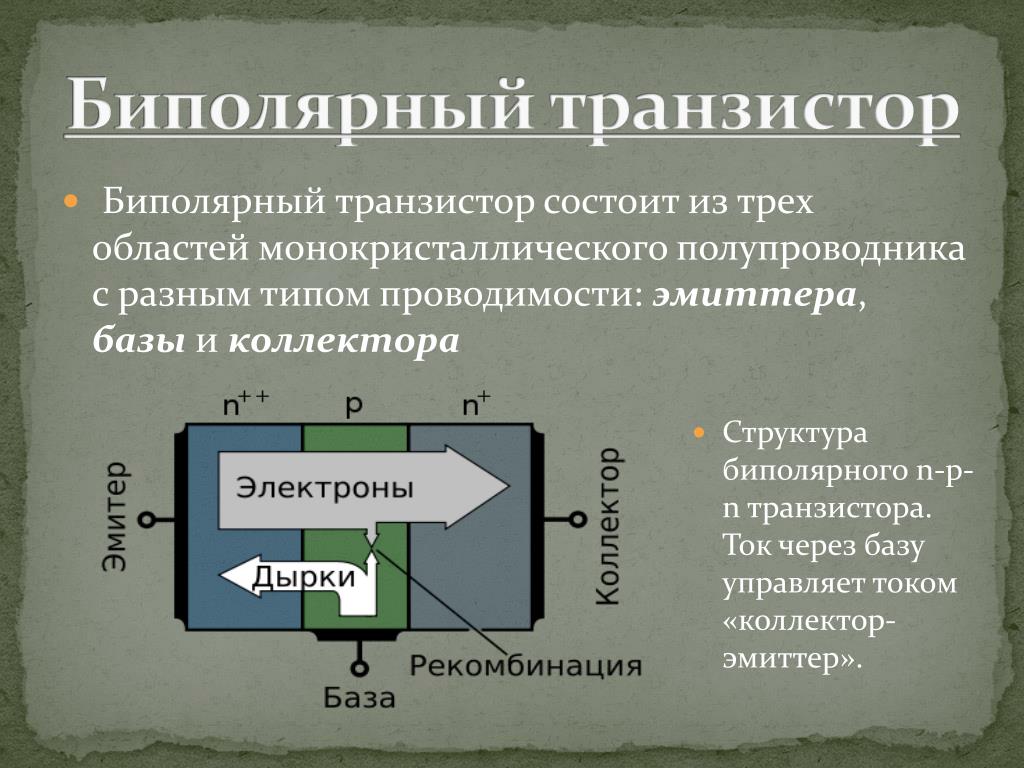

Биполярный транзистор

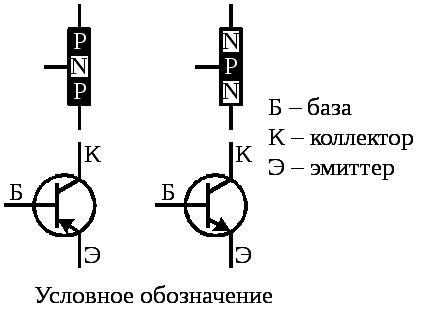

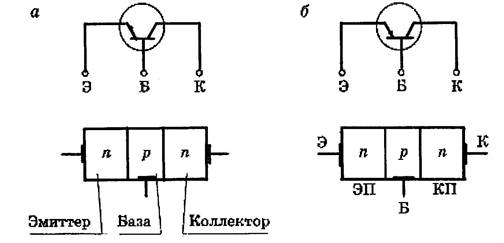

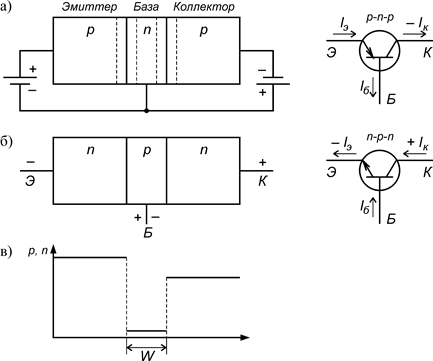

Биполярный транзистор – трёхэлектродный полупроводниковый прибор, разновидность транзистора. Электроды подключены к трём последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости.

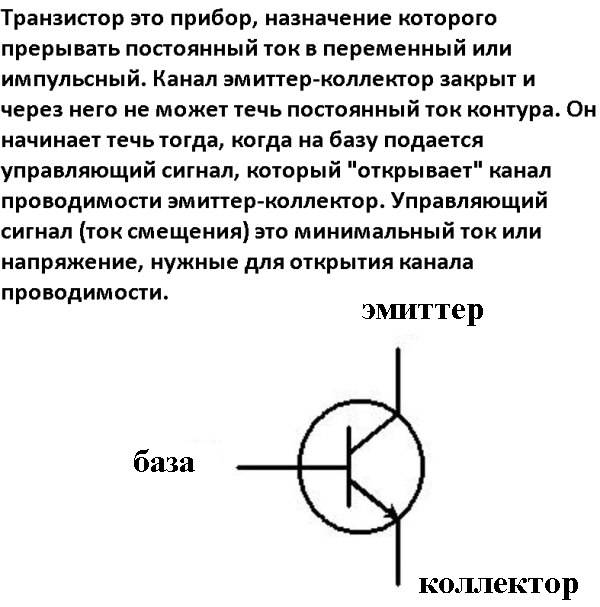

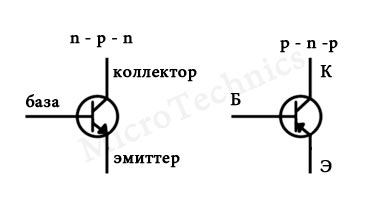

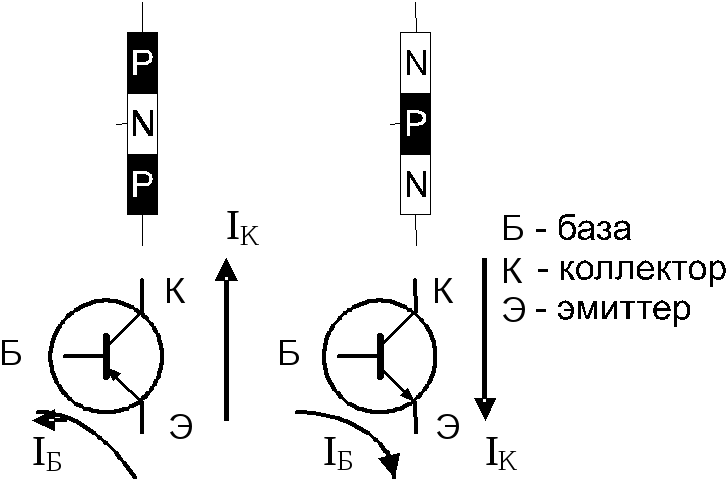

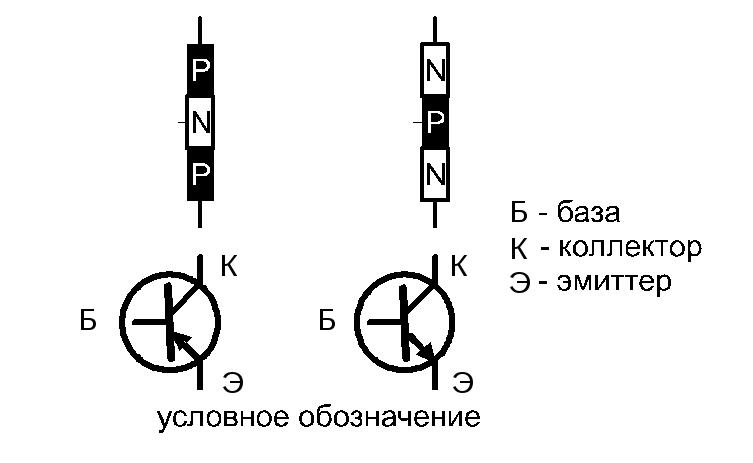

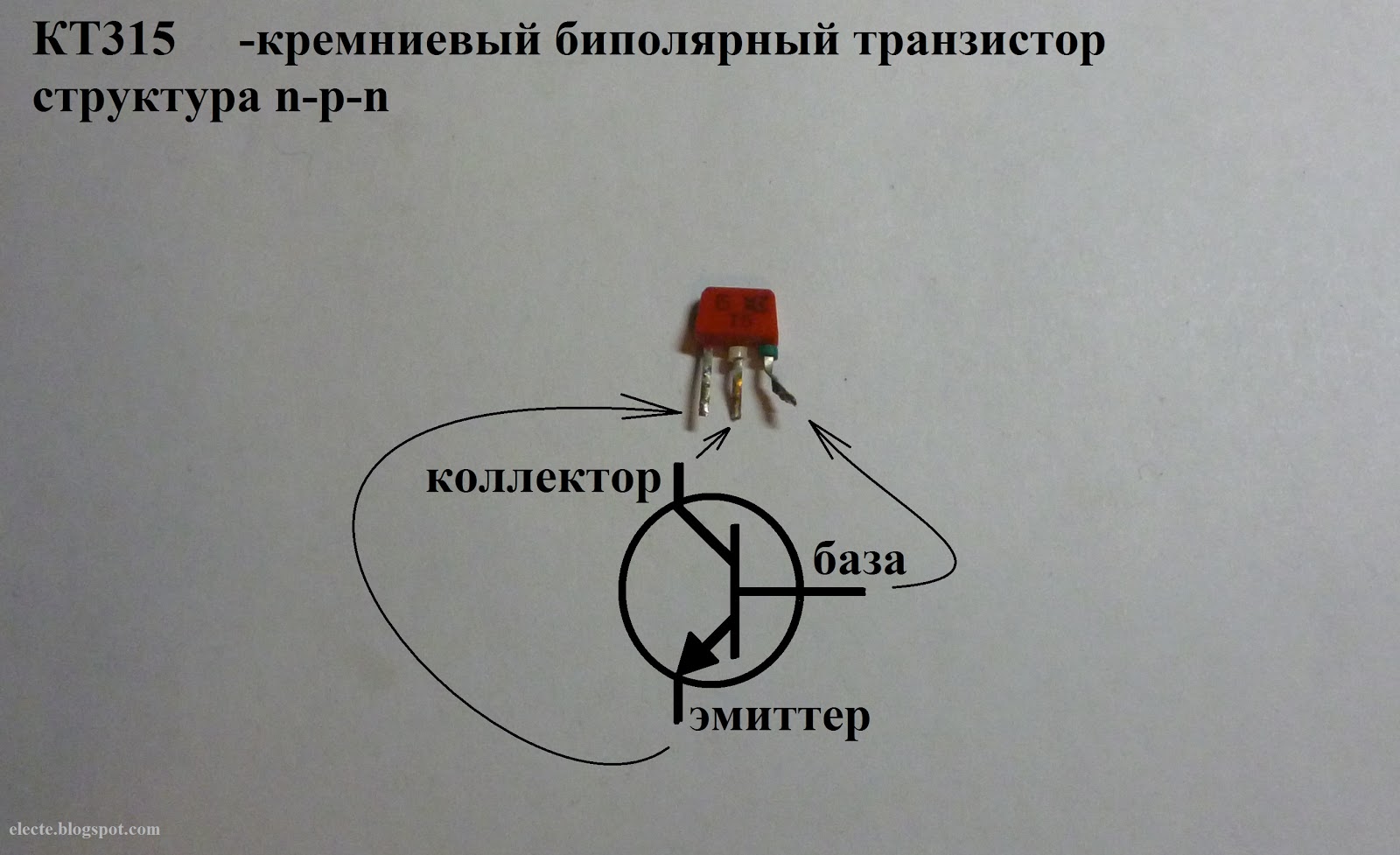

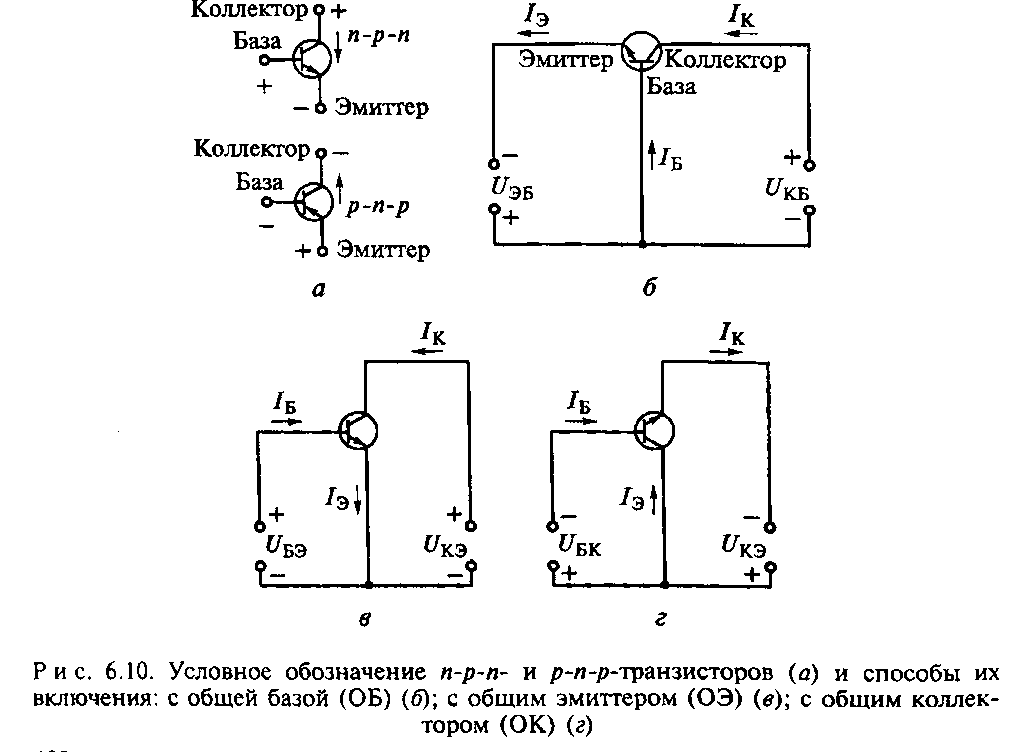

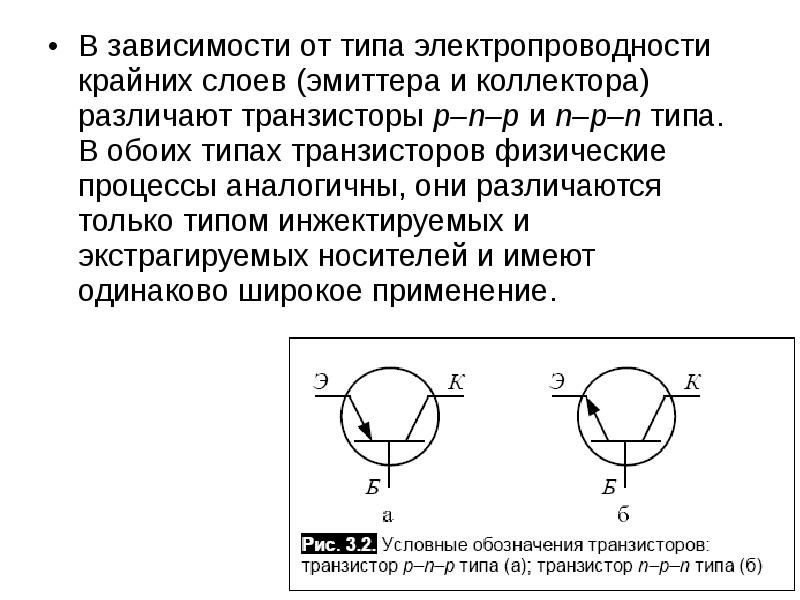

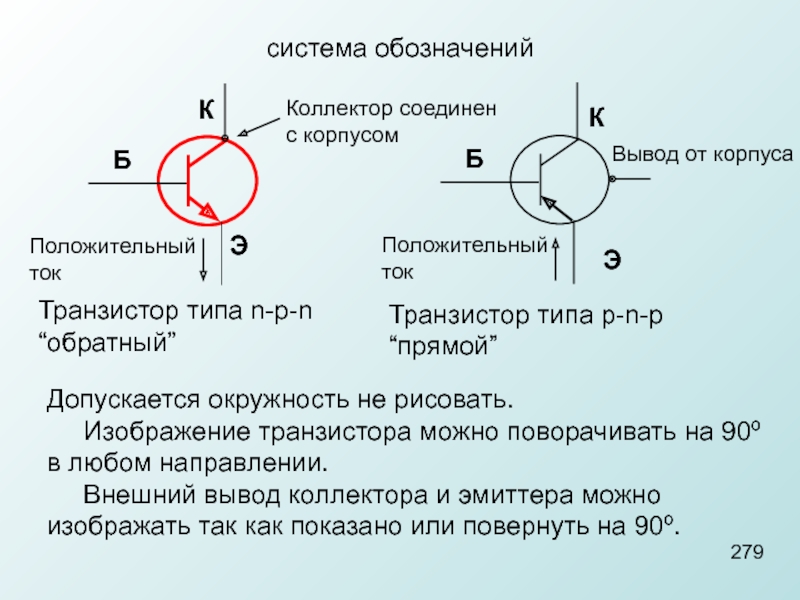

По этому способу чередования различают npn и pnp транзисторы (n – электронный тип примесной проводимости, p – дырочный).

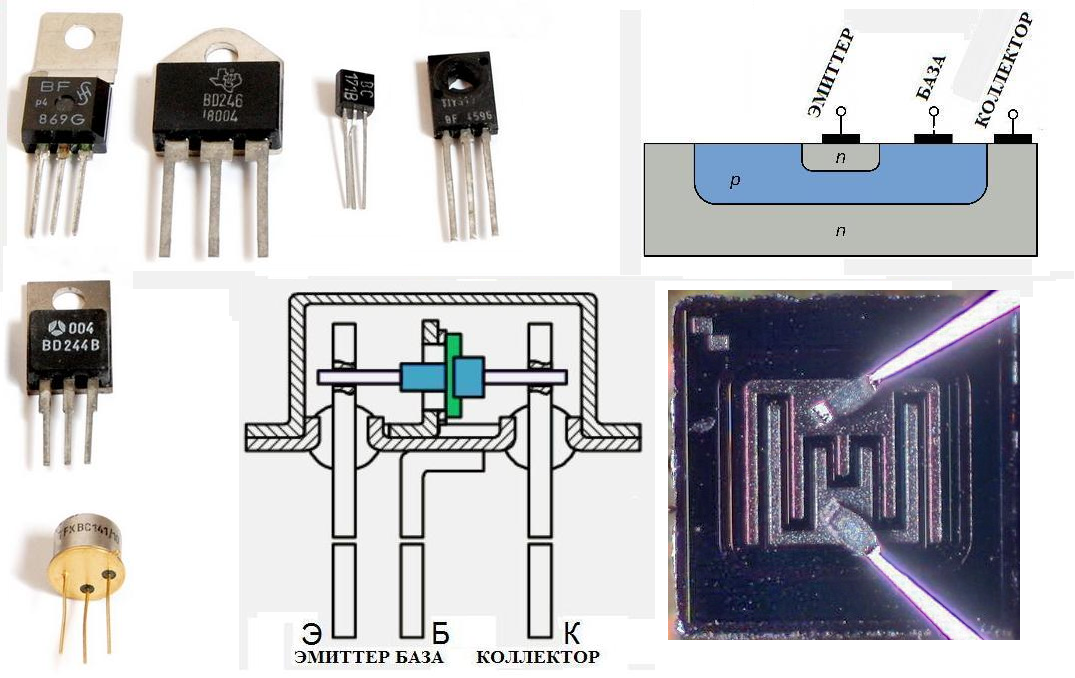

Электрод, подключённый к центральному слою называют базой, электроды подключённые к внешним слоям называют коллектором и эмиттером.

На простейшей схеме различия между коллектором и эммитером не видны. В действительности же коллектор отличается от эмиттера, главное отличие коллектора – бо́льшая площадь p-n перехода. Кроме того, для работы транзистора абсолютно необходима малая толщина базы.

Принцип действия транзистора

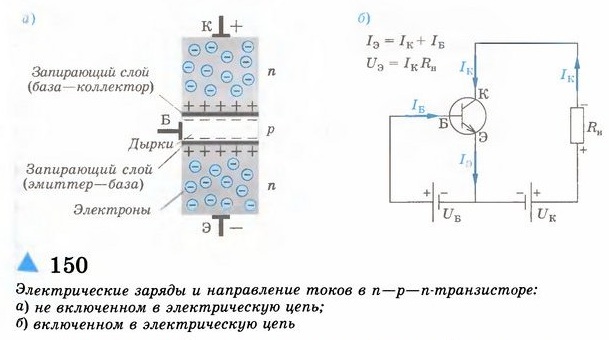

В активном режиме работы, транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении.

Для определённости рассмотрим npn транзистор, все рассуждения повторяются абсолютно аналогично для случая pnp транзистора, с заменой слова «электроны» на «дырки», и наоборот, а также с заменой всех напряжений на противоположные по знаку.

В npn транзисторе электроны, основные носители тока в эмиттере проходят через открытый переход эмиттер-база в область базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе (дырками), часть диффундирует обратно в эмиттер.

Однако, из-за того что базу делают очень тонкой и очень слабо легированной, большая часть электронов, инжектированная из эмиттера диффундирует в область коллектора. Сильное электрическое поле обратно смещённого коллекторного перехода захватывает электроны (напомним, что они неосновные носители в базе, поэтому для них переход открыт), и проносит их в коллектор.

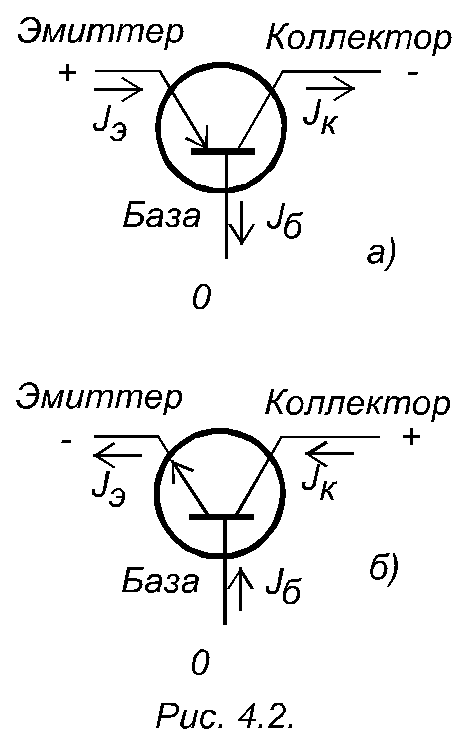

Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (Iэ=Iб+Iк).

Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк=α Iэ) называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α 0.9 — 0.999, чем больше коэффициент, тем лучше транзистор. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер.

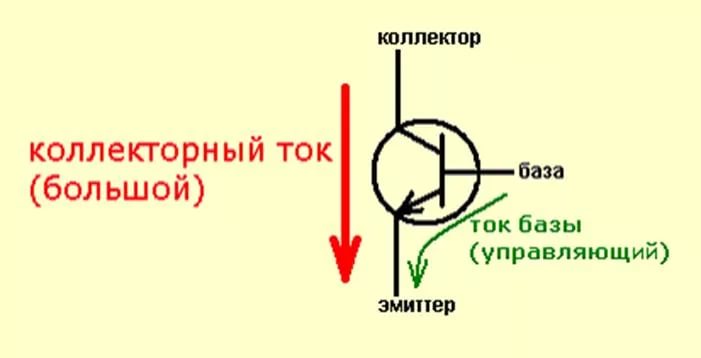

Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β=α/(1-α)=(10-1000). Т.о. изменяя малый ток базы можно управлять значительно большим током коллектора.

Опубликовано на: ru.wikipedia.org

Задать вопрос

Контактная информация:

тел: (812) 387-55- 06, 387-65-64, 387-86-94

тел/факс: (812) 327-96-60

e- mail: ,

Принцип работы транзистора (биполярного) – изобретение транзистора

Биполярный транзистор состоит из трех областей: эмиттера, базы и коллектора, на каждую из которых подается напряжение.

Прежде, чем рассматривать физику работы транзистора, обрисуем общую задачу:

Она заключается в следующем: между эмиттером и коллектором течет сильный ток (ток коллектора), а между эмиттером и базой – слабый управляющий ток (ток базы). Ток коллектора будет меняться в зависимости от изменения тока базы.

Поскольку переход ЭБ открыт, то электроны легко “перебегают” в базу. Там они частично рекомбинируют с дырками, но большая их часть из-за малой толщины базы и ее слабой легированности успевает добежать до перехода база-коллектор. Который, включен с обратным смещением. А поскольку в базе электроны – неосновные носители заряда, то электрическое перехода помогает им преодолеть его. Таким образом, ток коллектора получается лишь немного меньше тока эмиттера. если увеличить ток базы, то переход Эб откроется сильнее, и между эмиттером и коллектром сможет проскочить больше электронов. А поскольку ток коллектора изначально больше тока базы, то это изменение будет весьма и весьма заметно. Таким образом, произойдет усиление слабого сигнала, поступившего на базу.

Который, включен с обратным смещением. А поскольку в базе электроны – неосновные носители заряда, то электрическое перехода помогает им преодолеть его. Таким образом, ток коллектора получается лишь немного меньше тока эмиттера. если увеличить ток базы, то переход Эб откроется сильнее, и между эмиттером и коллектром сможет проскочить больше электронов. А поскольку ток коллектора изначально больше тока базы, то это изменение будет весьма и весьма заметно. Таким образом, произойдет усиление слабого сигнала, поступившего на базу.

Помимо рассмотренных процессов, на p-n переходах транзистора может происходить еще ряд явлений. Например, при сильном увеличении напряжения на переходе база-коллектор может начаться лавинное размножение заряда из-за ударной ионизации. А вкупе с туннельным эффектом это даст сначала электрический, а затем (с возрастанием тока) и тепловой пробой. Однако, тепловой пробой в транзисторе может наступить и без электрического (т.е. без повышения коллекторного напряжения до пробивного).

Еще одно явление связано с тем, что при изменении напряжений на коллекторном и эмиттерном переходах меняется их толщина. И если база чересчур тонкая, то может возникнуть эффект смыкания (так называемый “прокол” базы) – соединение коллекторного перехода с эмиттерным. При этом область базы исчезает, и транзистор перестает нормально работать.

Коллекторный ток транзистора в нормальном активном режиме работы транзистора больше ток базы в определенное число раз. Это число называется коэффициентом усиления по току и является одним из основных параметров транзистора.

Обозначается оно h31. Если транзистор включается без нагрузки на коллектор, то при постоянном напряжении коллектор-эмиттер отношение тока коллектор к току базы даст статический коэффициент усиления по току. Он может равняться десяткам или сотням единиц, но стоит учитывать тот фокт, что в реальных схемах этот коэффициент меньше из-за того, что при включении нагрузки ток коллектора закономерно уменьшается.

Вторым немаловажным параметром является входное сопротивление транзистора. Согласно закону Ома, оно представляет собой отношение напряжения между базой и эмиттером к управляющему току базы. Чем оно больше, тем меньше ток базы и тем выше коэффициент усиления.

Третий параметр биполярного транзистора — коэффициент усиления по напряжению. Он равен отношению амплитудных или действующих значений выходного (эмиттер-коллектор) и входного (база-эмиттер) переменных напряжений. Поскольку первая величина обычно очень большая (единицы и десятки вольт), а вторая — очень маленькая (десятые доли вольт), то этот коэффициент может достигать десятков тысяч единиц. Стоит отметить, что каждый управляющий сигнал базы имеет свой коэффициент усиления по напряжению.

Также транзисторы имеют частотную характеристику, которая характеризует способность транзистора

усиливать сигнал, частота которого приближается к граничной частоте усиления.

Дело в том, что с увеличением частоты входного сигнала коэффициент усиления

снижается. Это происходит из-за того, что время протекания основных физических

процессов (время перемещения носителей от эмиттера к коллектору, заряд и разряд

барьерных емкостных переходов) становится соизмеримым с периодом изменения

входного сигнала. Т.е. транзистор просто не успевает реагировать на изменения

входного сигнала и в какой-то момент просто перестает его усиливать. Частота,

на которой это происходит, и называется

Это происходит из-за того, что время протекания основных физических

процессов (время перемещения носителей от эмиттера к коллектору, заряд и разряд

барьерных емкостных переходов) становится соизмеримым с периодом изменения

входного сигнала. Т.е. транзистор просто не успевает реагировать на изменения

входного сигнала и в какой-то момент просто перестает его усиливать. Частота,

на которой это происходит, и называется

Также параметрами биполярного транзистора являются:

· обратный ток коллектор-эмиттер

· время включения

· обратный ток коллектора

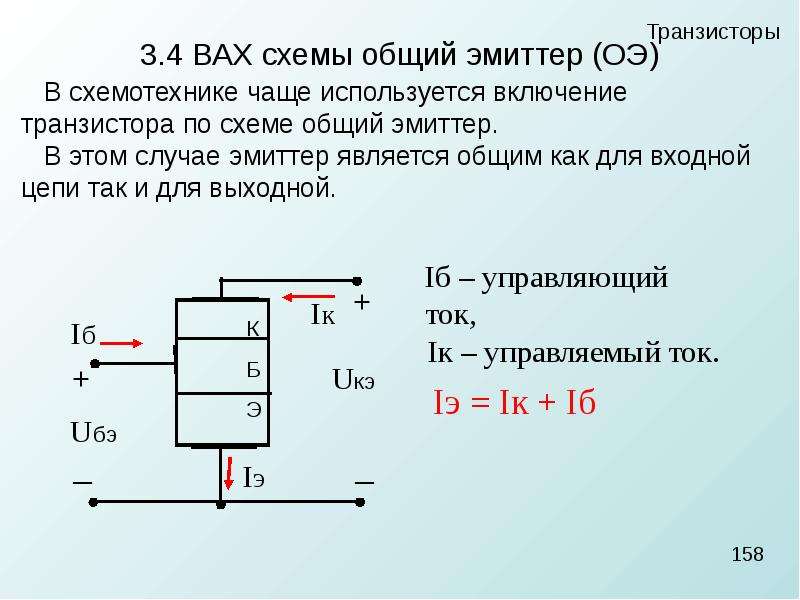

Транзисторы

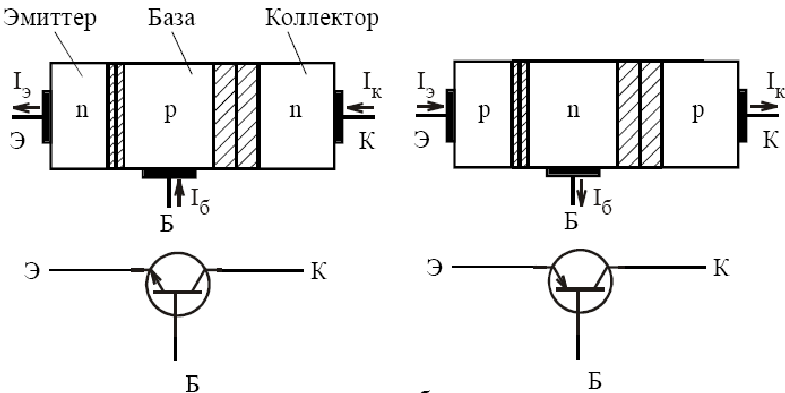

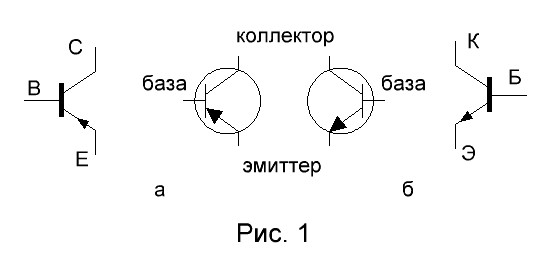

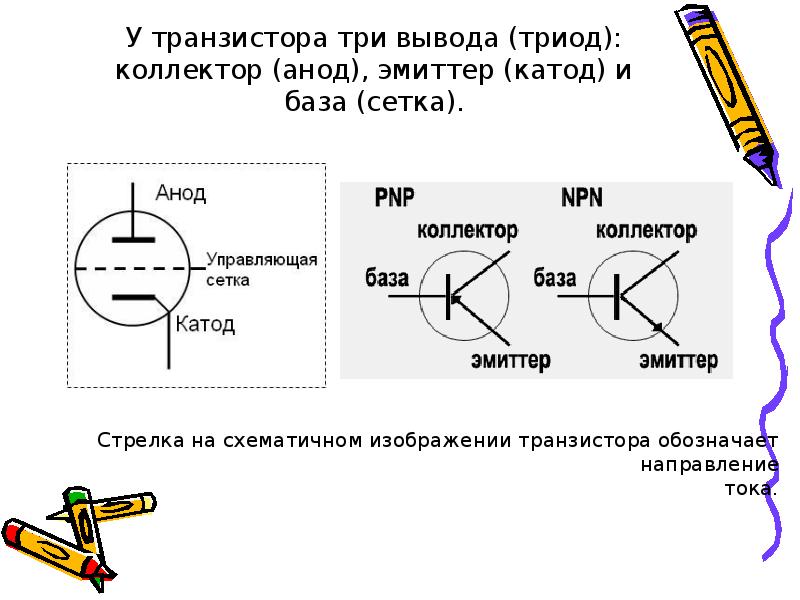

Транзистор — это полупроводниковый прибор, составленный из двух pn-переходов, как показано на рис. 21.1. У транзистора три вывода: эмиттер, база и коллектор. Существуют два типа транзисторов: pnp-транзисторы (рис. 21.1(а)) и npn-транзисторы (рис. 21.1(б)). По принципу работы они ничем не отличаются друг от друга, за исключением полярности подаваемого постоянного напряжения смещения.

Рассмотрим транзистор npn-типа (рис. 21.2). Переход база – эмиттер (или просто эмиттерный переход) этого транзистора смещен в прямом направлении напряжением VBE, поэтому электроны из области эмиттера будут перетекать через этот переход в область базы, создавая ток Iе. Это обычный прямой ток рта-перехода, смещенного в прямом направлении. Как только электроны попадают в область базы, они начинают испытывать притяжение положительного потенциала коллектора. Если область базы сделать очень тонкой, то почти все эти электроны проскочат через нее к коллектору. Только очень малая часть электронов собирается базой, формируя базовый ток

Iе = Ic + Ib.

Так как базовый ток Ib очень мал (чаще всего он измеряется микроамперами), то им обычно пренебрегают. Тем самым предполагается, что токи Ic и Iе равны, и каждый из них принято называть током транзистора.

Тем самым предполагается, что токи Ic и Iе равны, и каждый из них принято называть током транзистора.

Рис. 21.1. Транзисторы и их условны: обозначения: (а) pnp-тип, (б) npn-тип.

Рис. 21.2. Подача напряжений Рис. 21.3. Подача напряжений

смещения npn-транзистора. смещения pnp-транзистора.

Обратите внимание, что переход база — коллектор (или просто коллекторный переход) смещен в обратном направлении напряжением VCD. Это необходимое условие работы транзистора, поскольку в противном случае электроны не притягивались бы к коллектору. При этом в соответствии с правилом выбора направления тока (от положительного потенциала к отрицательному) считается, что ток транзистора течет от коллектора к эмиттеру.

Для рпр-транзистора полярности подачи постоянных напряжений смещения должны быть изменены на обратные, как показано на рис. 21.3. В этом случае ток транзистора представляет собой перемещение дырок от эмиттера к коллектору или электронов от коллектора к эмиттеру.

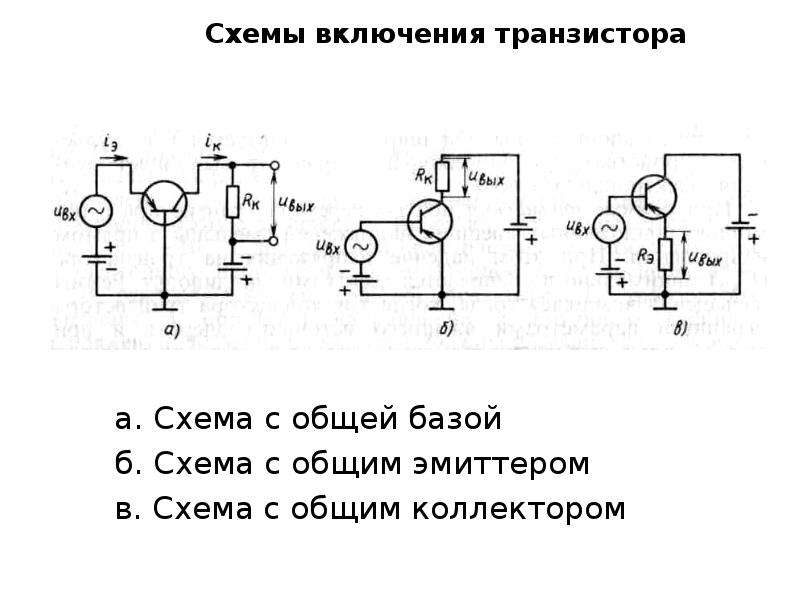

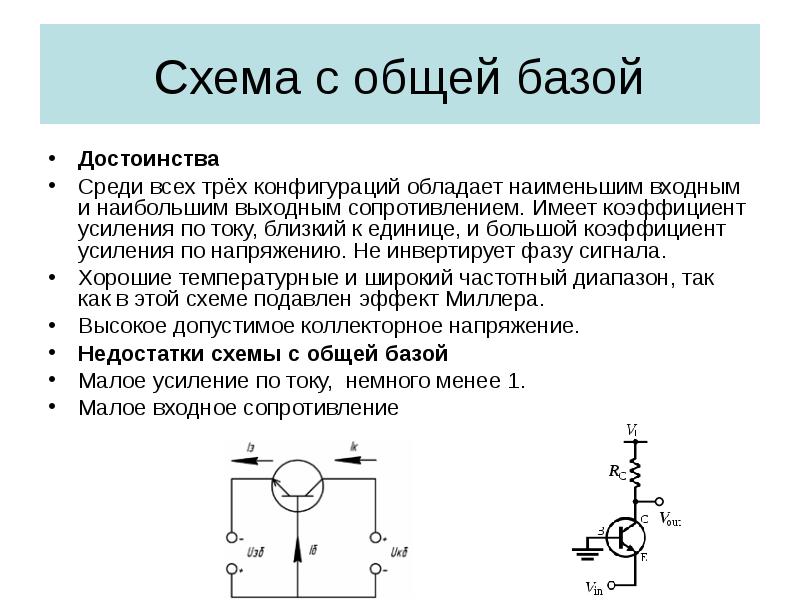

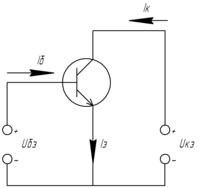

Схемы включения транзистора

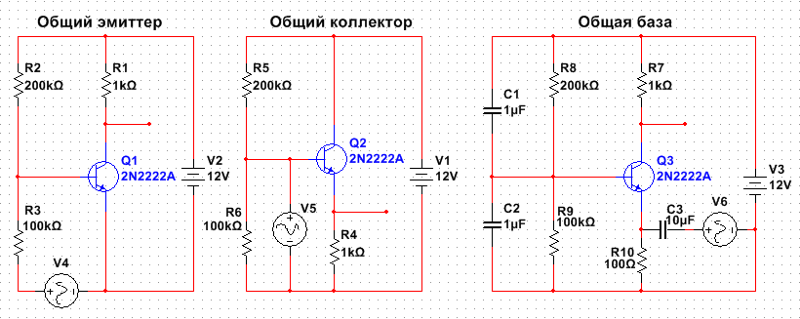

Имеются три основные схемы включения транзистора в электронные цепи.

1. Схема с общим эмиттером (ОЭ). Общим выводом здесь является эмиттер: входной сигнал подается между базой и эмиттером, а выходной сигнал снимается между коллектором и эмиттером (рис. 21.4). Эта схема получила наиболее широкое распространение из-за своей гибкости и высокого коэффициента усиления.

2. Схема с общей базой (ОБ). Базовый вывод транзистора является общим выводом для входного и выходного сигналов (рис. 21.5).

3. Схема с общим коллектором (ОК). В этой схеме общим выводом для входного и выходного сигналов является коллектор. Ее называют также эмиттерным повторителем (рис. 21.6).

21.6).

Интересно, что на внутреннем уровне транзистор работает во всех схемах включения совершенно одинаково, тогда как внешнее поведение его в каждом случае различно.

Рис. 21.4. Схема с общим эмиттером (ОЭ). Рис. 21.5. Схема с общей базой (ОБ).

Рис. 21.6. Схема с общим коллектором (ОК).

Обратите внимание, что выходной сигнал

снимается с эмиттера.

Каждая схема включения характеризуется своим собственным набором основных параметров, в который входят коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления и АЧХ.

Характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером

Поведение транзистора в статических условиях, то есть в отсутствие входного сигнала, определяют характеристики трех типов.

1. Входные характеристики, или зависимости входного тока от входного напряжения.

2. Выходные характеристики, или зависимости выходного тока от выходного напряжения.

3. Передаточные характеристики, или зависимости выходного тока от входного тока.

Описываемые ниже характеристики относятся к npn-транзистору (рис. 21.7). Для pnp-транзистора нужно изменить полярность напряжения постоянного тока на отрицательную.

Входные характеристики

На рис. 21.8 представлены входные характеристики для npn -транзистора. Они ничем не отличаются от характеристик pn -перехода диода, смещенного в прямом направлении, поскольку вход (переход база — эмиттер)

Рис. 21.8. Входные характеристики транзистора.

как раз и является таким переходом. Заметим, что, как и в диоде, входной ток Ib начинает протекать через эмиттерный переход только тогда, когда на этом переходе устанавливается требуемое значение прямого напряжения. Если это напряжение (0,3 В для Ge и 0,6 В для Si) установлено, то в дальнейшем напряжение Vbe между базой и эмиттером практически не изменяется даже при сильном увеличении тока базы. Таким образом, транзистор можно рассматривать как токовый элемент, допускающий изменение входного тока при постоянном входном напряжении.

Если это напряжение (0,3 В для Ge и 0,6 В для Si) установлено, то в дальнейшем напряжение Vbe между базой и эмиттером практически не изменяется даже при сильном увеличении тока базы. Таким образом, транзистор можно рассматривать как токовый элемент, допускающий изменение входного тока при постоянном входном напряжении.

Выходные характеристики

На рис. 21.9 приведено семейство кривых, называемых выходными характеристиками транзистора, которые устанавливают связь тока коллектора (выходного тока) Ic с напряжением на коллекторе (выходным напряжением) VCE. Для определенных значений тока базы (входного тока) Ib. Эти кривые устанавливают также взаимосвязь между входным током, с одной стороны, и выходным током и выходным напряжением — с другой. Например, для транзистора с выходными характеристиками, приведенными на рис. 21.9, при Ib = 40 мкА и VCE= 6 В ток коллектора Ic = 4 мА. Это значение легко определяется из выходной характеристики, соответствующей выбранному току базы.

Это значение легко определяется из выходной характеристики, соответствующей выбранному току базы.

Характеристика для Ib = 0 соответствует транзистору в непроводящем состоянии, т. е. в состоянии отсечки, когда величина напряжения VCEменьше требуемой величины прямого падения напряжения на эмиттерном переходе. Теоретически ток транзистора равен нулю при Ib = 0; однако реально очень слабый ток утечки всегда протекает через коллекторный переход.

Рис. 21.9. Семейство выходных характеристик транзистора.

Статический коэффициент усиления тока β

Очень важным параметром любого транзистора является его коэффициент усиления по постоянному току, называемый статическим коэффициентом усиления тока. Это коэффициент усиления тока для транзистора, находящегося в статическом режиме, то есть в отсутствие входного сигнала. Статический коэффициент усиления тока является безразмерной величиной (отношение величин двух токов) и определяется по формуле

Выходной ток Ic

β = —————————- = —–

Входной ток Ib

Величину β можно рассчитать с помощью выходных характеристик транзистора. Например, если транзистор работает в режиме, определяемом точкой Q (рабочая точка), при Ib, = 40 мкА и Ic = 4 мА, то

Например, если транзистор работает в режиме, определяемом точкой Q (рабочая точка), при Ib, = 40 мкА и Ic = 4 мА, то

Передаточные характеристики

Эти характеристики устанавливают взаимосвязь между входным и выходным токами транзистора (рис. 21.10). С помощью такой характеристики можно рассчитать статический коэффициент усиления тока. Например, если точка Q — рабочая точка транзистора, то

Рис. 21.10. Передаточная характеристика транзистора.

В этом видео рассказывается о принципах работы транзистора:

Добавить комментарий

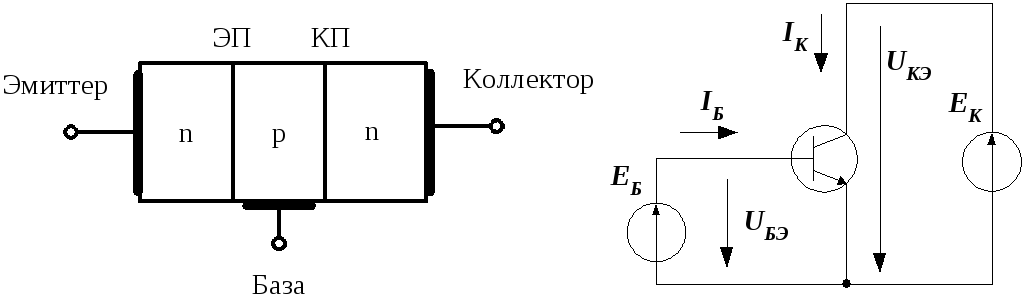

Биполярный транзистор – Цифровая техника – ЧАСТЬ 1

Биполярный транзистор — полупроводниковый прибор, который управляется током и имеет коэффициент усиления больше единицы. Он имеет два р п-перехода и три вывода Эмиттер (Э), база (Б) и коллектор (К). Биполярные транзисторы бывают двух структурр-п р и п p-η. Транзисторы структуры π р п применяются гораздо чаще, чем структуры p-η р. поэтому дальше будут рассматриваться только они. Для транзисторов структуры р-п р справедливо все то. что относится и к структуре п-р п, отличая только в полярности источника питания («плюс» и «минус» нужно поменять местами). Упрощенная структурная схема транзистора нарисована на рис. 1.10. Вывод базы располагается между эмиттером и коплектором, толщина базы очень мала — десятки микрометров (1000 мкм = 1 мм). Бпагодаря наличию двух р-п переходов, любой транзистор (биполярный) можно представить в виде двух диодов: с большим напряжением

Он имеет два р п-перехода и три вывода Эмиттер (Э), база (Б) и коллектор (К). Биполярные транзисторы бывают двух структурр-п р и п p-η. Транзисторы структуры π р п применяются гораздо чаще, чем структуры p-η р. поэтому дальше будут рассматриваться только они. Для транзисторов структуры р-п р справедливо все то. что относится и к структуре п-р п, отличая только в полярности источника питания («плюс» и «минус» нужно поменять местами). Упрощенная структурная схема транзистора нарисована на рис. 1.10. Вывод базы располагается между эмиттером и коплектором, толщина базы очень мала — десятки микрометров (1000 мкм = 1 мм). Бпагодаря наличию двух р-п переходов, любой транзистор (биполярный) можно представить в виде двух диодов: с большим напряжением

Рис. 1 10. Структурная и упрощенная схемы строения биполярного транзистора пробоя между базой и коллектором и с малым напряжением пробоя (стабилитроном; напряжение стабилизации 5 ..12 В для кремниевых транзисторов) между базой и эмиттером, как видно, коллекторный и эмиттерныи p-η переходы по отношению к базе неравнозначны, поэтому «путать» их нельзя

Существует три схемы включения биполярного транзистора, с общей базой (ОБ), общим коллектором (ОК) и общим эмиттером (ОЭ) При включе нии транзистора по схеме с ОБ усиливается только напряжение, с ОК — только ток, а с ОЭ — и напряжение, и ток. Схема с ОБ в цифровой технике практически никогда не используется, поэтому здесь она рассматриваться не будет.

Схема с ОБ в цифровой технике практически никогда не используется, поэтому здесь она рассматриваться не будет.

При включении транзистора структуры п-р-п на его эмиттер подают отрицательный потенциал, а на коллектор — положительный. При соединении вывода базы с эмиттером, или если базовый вывод попросту «в обрыве» транзистор закрыт и через переход коллектор—эмиттер течет ничтожный ток, а при соединении с коллектором он открывается и через транзистор течет довольно большой ток. Падение напряжения на переходе коллектор—эмиттер в этом режиме, как и у диода, равно 0,6.,.1 В.

Рассмотрим схему включения транзистора с общим эмиттером (рис. 1.11). Эмиттер соединен с общим проводом («минусовой» вывод источника питания), а коллектор через нагрузку (на схеме — через лампочку) соединен с положительным выводом источника питания. Будем плавно увеличивать напряжение на базе относительно эмиттера (общего провода). Потенциальный барьер перехода база—эмиттер при этом будет понижаться, и его сопротивление уменьшится. Через переход начнет течь ток эмиттера 1„ обусловленный инжекцией электронов

Через переход начнет течь ток эмиттера 1„ обусловленный инжекцией электронов

Рис. 1.11. Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером из эмиттера в базу. Но так как база имеет очень маленькую толщину, то большинство инжектированных из эмиттера в базу электронов «по инерции» пролетают потенциальный барьер перехода база—коллектор, захватываются его полем (к коллектору подключен положительный вывод источника питания — «генератор дырок», который очень активно притягивает к себе электроны. Наглядный пример этого «активного притягивания» — короткое замыкание) и втягиваются в коллектор, откуда они попадают в нагрузку, где и рекомбинируют с дырками. Благодаря выделяющейся при этом мощности лампочка начинает светиться. Напряжение на коллекторном выводе относительно общего провода уменьшается.

Так как транзистор‘ представляет собой монолитный кристалл кремния и толщина его базы ни при каких внешних воздействиях не изменяется, то отношение количества электронов, захваченных коллектором, к количеству электронов, выделившихся в базе при неизменном напряжении питания, также неизменно. Это отношение называется статическим коэффициентом передачи тока (коэффициент усиления) и определяется по формуле:

Это отношение называется статическим коэффициентом передачи тока (коэффициент усиления) и определяется по формуле:

У современных биполярных транзисторов коэффициент передачи тока h21j больше 100, т. е. коллекторный ток в 100 раз больше базового.

При увеличении напряжения питания увеличивается потенциальный барьер перехода база—коллектор. Поэтому при увеличении напряжения питания количество электронов, которое может «захватить» коллектор (при неизменном токе базы) уменьшается. Следовательно, будет уменьшаться и коэффициент h2„. При разработке высоковольтных устройств это нужно учитывать.

Если и дальше увеличивать ток базы, то потенциальный барьер эмиттерного перехода будет уменьшаться до тех пор, пока не исчезнет совсем. Электроны смогут беспрепятственно переходить из эмиттера в базу и также беспрепятственно захватываться полем коллектора Падение напряжения на переходе коллектор эмиттер будет уменьшаться (при увеличении тока базы и неизменном сопротивлении нагрузки и напряжении питания) до тех пор, пока не уменьшится почти до нуля Но нужно учитывать что в этом режиме (падение напряжения на переходе коллектор—эмиттер меньше 0,6 1 В) начинает уменьшаться статический коэффициент передачи тока h2l), и при падении напряжения на этом переходе, равном нулю, он равен единице

Такой режим работы транзистора несмотря на то что он требует повышенного тока управления (так как коэффициент h21, уменьшается), очень широко используется в цифровой технике при i оммутации мошной Hai рузки Как известно (формула (4)), мощность рассеивания транзистора зависит от тока нагрузки (его изменить для конкретной нагрузки невозможно) и от падения напряжения на переходах транзистора Поэтому при уменьшении падения напряжения нагрев транзистора уменьшается (т. е. радиатор теплоотвод не нужен и пи нужен меньших размеров), а КПД устройства увеличивается так как на нагрев транзистора тоже нужно затратить некоторую мощность. Но слишком сильно уменьшать падение напряжения нельзя так как при этом КПД устройства начинает уменьшаться из-за возросшего базового тока управления Поэтому на практике выбиоают «золотую середину», и падение напряжения на переходе коллектор — эмиттер составляет 0,05…0.2 В в за висимости от тока нагрузки (чем он больше, тем больше падение напряжения, это начинает сказываться омическое сопротивление переходов)

е. радиатор теплоотвод не нужен и пи нужен меньших размеров), а КПД устройства увеличивается так как на нагрев транзистора тоже нужно затратить некоторую мощность. Но слишком сильно уменьшать падение напряжения нельзя так как при этом КПД устройства начинает уменьшаться из-за возросшего базового тока управления Поэтому на практике выбиоают «золотую середину», и падение напряжения на переходе коллектор — эмиттер составляет 0,05…0.2 В в за висимости от тока нагрузки (чем он больше, тем больше падение напряжения, это начинает сказываться омическое сопротивление переходов)

Теперь рассмотрим схему включения транзистора с общим коллектором (рис. 1.12), при напряжении на базе 0…0,6 В относительно эмиттера (т. е. оаза никуда не подключена или соединена с общим проводом) Несмотря на то что i общему проводу олиже эмиттер, эта схема с оощнм коллектором так как с ис точником питания соединен коллектор, а на выводе эмиттера напряжение изме няется в зависимости от тока базы Транзистор заперт и нагрузка лампочка не горит При увеличении базового напряжения вплоть до напряжения питания «+U» транзистор постепенно приоткрывается, и при напряжении на базе равном напряжению на коллекторе, транзистор переходит в режим насыщения, т е сопротивление перехода коллектор—эмиттер становится минимальным Падение напряжения на этом переходе в режиме насыщения составляет 0,6 1 5 В и зави сит от типа транзистора и тока нагрузки Если напряжение на базе больше, чем на коллекторе, то эта схема плавно переходит в схему с общим эмиттером и па дение напряжения на переходе коллектор—эмиттер уменьшается почти до нуля У этой схемы есть несколько отличительных осооенностей Во первых оба перехода транзистора обратно смещены, поэтому напряжение на базе может быть любым — от нуля (общий провод) до «+U». У схемы с общим эмиттером напряжение на базе не должно превышать 2 В относительно эмиттера, поэтому в схеме включения обязательны токоограничивающие резисторы в цепи базы. Во-вторых, схема с общим коллектором усиливает сигнал только по току, поэтому напряжение на эмиттере независимо от сопротивления нагрузки на 0,6…1,0 В меньше напряжения на базе. Поэтому схему с общим коллектором иногда называют эмиттерным повторителем. Ток, потребляемый от источника сигнала базой, в h2b раз меньше тока нагрузки. При обрыве в цепи нагрузки база от источника сигнала потребляет практически нулевой ток, как видно из рис. 1.10; коллекторный переход при любом (от 0 до «+U») напряжении на базе отрицательно смещен, и его потенциальный барьер (см. рис. 1.7) препятствует протеканию тока. Схема с общим эмиттером усиливает сигнал и по напряжению, и по току, а ток, текущий через переход база—эмиттер, не зависит, в отличие от схемы с ОК, от сопротивления нагрузки, а зависит только от сопротивления токоограничивающего резистора в цепи базы (в схеме с ОК этот резистор не нужен).

У схемы с общим эмиттером напряжение на базе не должно превышать 2 В относительно эмиттера, поэтому в схеме включения обязательны токоограничивающие резисторы в цепи базы. Во-вторых, схема с общим коллектором усиливает сигнал только по току, поэтому напряжение на эмиттере независимо от сопротивления нагрузки на 0,6…1,0 В меньше напряжения на базе. Поэтому схему с общим коллектором иногда называют эмиттерным повторителем. Ток, потребляемый от источника сигнала базой, в h2b раз меньше тока нагрузки. При обрыве в цепи нагрузки база от источника сигнала потребляет практически нулевой ток, как видно из рис. 1.10; коллекторный переход при любом (от 0 до «+U») напряжении на базе отрицательно смещен, и его потенциальный барьер (см. рис. 1.7) препятствует протеканию тока. Схема с общим эмиттером усиливает сигнал и по напряжению, и по току, а ток, текущий через переход база—эмиттер, не зависит, в отличие от схемы с ОК, от сопротивления нагрузки, а зависит только от сопротивления токоограничивающего резистора в цепи базы (в схеме с ОК этот резистор не нужен). Поэтому при некотором базовом токе напряжение на коллекторе за-

Поэтому при некотором базовом токе напряжение на коллекторе за-

Рис. 1.12. Схема включения биполярного транзистора с общим коллектором висит от сопротивления нагрузки. В принципе в схеме с ОК напряжение на нагрузке также зависит от тока базы, но в этой схеме, если она работает в ключевом режиме (т. е. транзистор или полностью открыт, или полностью закрыт), для «открывания» транзистора можно попросту соединить вывод базы с шиной «+U», и транзистор «сам решит», какой ток должен течь в базу (он в h2„ раз меньше тока нагрузки). Поэтому в устройствах с пониженным энергопотреблением схему с ОЭ лучше не использовать. И в-третьих, схема с ОЭ, в отличие от схемы с ОК, инвертирует сигнал. Как видно из рис. 1.11, при увеличении напряжения на базе транзистор открывается, и напряжение на его коллекторе уменьшается. В схеме с ОК (рис. 1.12) при увеличении напряжения на базе напряжение на эмиттере также увеличивается.

Благодаря этим особенностям схему с ОК часто используют для измерения статического коэффициента передачи тока (h2b). Хотя он, судя по последней букве «э» в названии, относится к схеме с ОЭ, в схеме с ОК он примерно такой же. Для измерения коэффициента передачи тока нужно собрать схему, изображенную на рис. 1.12. Замыкая амперметром выводы коллектора и эмиттера (вывод базы разомкнут), измеряют ток потребления нагрузки. Затем амперметром замыкают выводы базы и коллектора и измеряют управляющий ток. После этого на микрокалькуляторе делят первое число на второе, и получается значение этого самого коэффициента. Как И все коэффициенты, этот — безразмерная величина и измеряется в «разах», а не в каких-нибудь единицах.

Хотя он, судя по последней букве «э» в названии, относится к схеме с ОЭ, в схеме с ОК он примерно такой же. Для измерения коэффициента передачи тока нужно собрать схему, изображенную на рис. 1.12. Замыкая амперметром выводы коллектора и эмиттера (вывод базы разомкнут), измеряют ток потребления нагрузки. Затем амперметром замыкают выводы базы и коллектора и измеряют управляющий ток. После этого на микрокалькуляторе делят первое число на второе, и получается значение этого самого коэффициента. Как И все коэффициенты, этот — безразмерная величина и измеряется в «разах», а не в каких-нибудь единицах.

Статический коэффициент передачи тока зависит от напряжения на коллекторном переходе и от тока Нагрузки. При увеличении Напряжения потенциальный барьер коллекторного перехода увеличивается, диффузия основных носителей в коллектор уменьшается и коэффициент передачи тока также уменьшается. При увеличении тока нагрузки большинства транзисторов коэффициент h21, уменьшается, но у некоторых он увеличивается. То же самое происходит и при увеличении температуры.

То же самое происходит и при увеличении температуры.

• Основные справочные параметры биполярных транзисторов следующие максимально допустимое напряжение коллектор—база — напряжение, при котором не происходит пробой коллекторного перехода;

• максимальный ток коллектора — ток, при котором не происходит повреждение кристалла из за локальных перегревов и (или) перегорание выводов коллектора и эмиттера;

• максимально допустимая рассеиваемая коллектором мощность;

• статический коэффициент передачи тока, максимальная рабочая частота;

• у высокочастотных транзисторов — емкость переходов

В цифровой технике биполярные транзисторы используются в качестве предварительных усилителей и в усититепях тока (мощности). «Предвары» в основном собраны на транзисторах, включенных по схеме с ОЭ (рис. 1.13), а уси лители тока — на транзисторах с ОЭ и ОК (рис. 1 14). Для упрощения проектной работы на рисунках показаны схемы для транзисторов обеих структур; значения напряжений даны относительно общего вывода источника питания («минусовой» провод), а не общего вывода транзистора, как это принято. Так рисунки получаются более наглядными, а также облегчается проблема согласования транзисторных каскадов с микросхемами, для которых общий вывод — отрицательный полюс источника питания.

Так рисунки получаются более наглядными, а также облегчается проблема согласования транзисторных каскадов с микросхемами, для которых общий вывод — отрицательный полюс источника питания.

Обратимся к рис. 1.13. Предварительный усилитель, изображенный на нем, — сложный «гибрид», состоящий из двух транзисторов VT1 и VT2 разной структуры, включенных по схеме с ОЭ на входе и эмиттерным повторителем (VT3) на выходе Этот трехкаскалный усилитель нарисован только для того, чтобы лучше объяснить принцип действия транзисторов, при работе с современ ными КМОП-ыикросхемами, потребляющими от источника питания ничтожный ток, эмиттерные повторители не нужны воооше, а все неооходимое усиление может обеспечить единственный транзистор

Рис. 1.13. Многокаскадный предварительный усилитель

Первый каскад собран на транзисторе VT1 структуры п-р-п по схеме с ОЭ. У п-р-п-транзисторов напряжение на коллекторе должно быть больше напряжения на эмиттере, у транзисторов структуры р-п-р — наоборот.

Поэтому эмиттер транзистора VT1 соединен с общим проводом, а коллектор через нагрузочный резистор R2 — с положительным выводом источника питания (+UnHT). Резистор R1 нужен для начального смещения транзистора, чтобы напряжение на его коллекторе равнялось половине напряжения питания (0,5 UnilI). Его сопротивление должно быть:

где h21,— статический коэффициент передачи тока транзистора VT1;

1,5…1,8 — коэффициент, зависящий от напряжения питания; при низком напряжении питания (6„.9 В) он меньше 1,5, а при высоком (более 50 В) приближается к 1,8…2.

Коэффициент усиления транзисторного каскада максимален при напряжении на нагрузке, равном половине напряжения питания.

Рис f. 14 Усилители тока

a — схема Дарлингтона, б — каскад с общим эмиттером, в, г — схема Шиклаи, д — составной транзистор с эмиттерным повторителем на входе и каскадом с ОЭ на выходе, е — исчлчтель на двух инверторах, ж — триггер Шмитта на его основе

Источник сигнала (генератор G) подключен к базе транзистора VT1 через развязывающий конденсатор CI (см. объяснение рис 1.5). Этот конденсатор нужен для того, чтобы постоянная составляющая на выходе источника сигнала (на схеме — 0,5 (_Ц,, но она может быть любой — от 0 до Um„) не нарушала работу транзистора VT1 (т. е. чтобы напряжение на его коллекторе (постоянная составляющая) при подключенном G равнялась той же величине, что и при отключенном), и наоборот, чтобы переход база—эмиттер транзистора VT1 не закорачивал по постоянному току источник сигнала.

объяснение рис 1.5). Этот конденсатор нужен для того, чтобы постоянная составляющая на выходе источника сигнала (на схеме — 0,5 (_Ц,, но она может быть любой — от 0 до Um„) не нарушала работу транзистора VT1 (т. е. чтобы напряжение на его коллекторе (постоянная составляющая) при подключенном G равнялась той же величине, что и при отключенном), и наоборот, чтобы переход база—эмиттер транзистора VT1 не закорачивал по постоянному току источник сигнала.

При включении напряжения питания сх’емы разряженный конденсатор С1 начинает заряжаться через переход база—эмиттер транзистора VT1. В начальный момент времени этот транзистор находится в режиме насыщения (так как ток заряда конденсатора С1 довольно велик и ограничивается только выходным сопротивлением источника сигнала), и напряжение на его коллекторе близко к напряжению на эмиттере, т. е. к нулю. По мере заряда конденсатора ток через базовый переход уменьшается, следовательно, напряжение на коллекторе транзистора VT1 увеличивается. При полностью заряженном конденсаторе С1 (напряжение на его обкладках (выводах) равно 0 5 UnMT– 0 6 В). Базовый ток определяется только резистором R1, и напряжение на коллекторе транзистора при правильном выборе номинала резистора R1 равно 0,5 UniiT.

При полностью заряженном конденсаторе С1 (напряжение на его обкладках (выводах) равно 0 5 UnMT– 0 6 В). Базовый ток определяется только резистором R1, и напряжение на коллекторе транзистора при правильном выборе номинала резистора R1 равно 0,5 UniiT.

Допустим теперь, что напряжение на источнике сигнала G немножко увеличилось, например, на 1 мВ (1000 мВ = 1 В). Через конденсатор С1, который начнет заряжаться, увеличится базовый ток транзистора VT1, следовательно, напряжение на его коллекторе уменьшится. И уменьшится не на 1 мВ, а на h21, · 1 мВ. То есть коэффициент усиления этого каскада равен h2u раз. Если теперь напряжение на источнике сигнала уменьшится, то уменьшится и базовый ток, а напряжение на коллекторе увеличится. И опять во столько же раз.

Но столь высокий коэффициент усиления возможен только в идеальном случае — когда емкость конденсатора С1 и входное сопротивление каскада на транзисторе VT1 бесконечны, а выходное сопротивление источника сигнала — генератора G — равно нулю. В реальных же схемах такого никогда не бывает! Выходное сопротивление источника сигнала RBbU равно сопротивлению резистора R, если от воздействия внешних факторов у него изменяется сопротивление или сопротивлению катушки, если он носит индуктивный характер (напри мер, головка воспроизведения в кассетном магнитофоне) и от воздействия внешних факторов на его выводах индуцируется переменное напряжение (в таком случае резистор R не нужен). Входное сопротивление каскада на тран зисторе VT1 численно равно сопротивлению резистора R1, а емкостное сопротивление Хс конденсатора С1 зависит от частоты сигнала и определяется по формуле (6). При бесконечно большой емкости этого конденсатора (т. е. его емкостное сопротивление равно нулю) коэффициент усиления каскада можно вычислить по формуле:

В реальных же схемах такого никогда не бывает! Выходное сопротивление источника сигнала RBbU равно сопротивлению резистора R, если от воздействия внешних факторов у него изменяется сопротивление или сопротивлению катушки, если он носит индуктивный характер (напри мер, головка воспроизведения в кассетном магнитофоне) и от воздействия внешних факторов на его выводах индуцируется переменное напряжение (в таком случае резистор R не нужен). Входное сопротивление каскада на тран зисторе VT1 численно равно сопротивлению резистора R1, а емкостное сопротивление Хс конденсатора С1 зависит от частоты сигнала и определяется по формуле (6). При бесконечно большой емкости этого конденсатора (т. е. его емкостное сопротивление равно нулю) коэффициент усиления каскада можно вычислить по формуле:

где кус ид — идеальный (максимальный) коэффициент усиления, равный h21, транзистора.

Из этой формулы можно сделать несколько выводов.

1. Коэффициент усиления по напряжению транзисторного каскада можно уменьшить, если при неизменном сопротивлении источника сигнала RBhlx уменьшить сопротивление резистора R1 (RBX). При этом увеличится коэффициент усиления по току, так как для баланса схемы нужно будет также уменьшить и сопротивление резистора R2, от которого зависит ток нагрузки. При увеличении сопротивлении этих резисторов оба коэффициента пропорционально изменятся в обратную сторону, и в целом произведение обоих этих коэффициентов всегда постоянно и равно h,,,.

Коэффициент усиления по напряжению транзисторного каскада можно уменьшить, если при неизменном сопротивлении источника сигнала RBhlx уменьшить сопротивление резистора R1 (RBX). При этом увеличится коэффициент усиления по току, так как для баланса схемы нужно будет также уменьшить и сопротивление резистора R2, от которого зависит ток нагрузки. При увеличении сопротивлении этих резисторов оба коэффициента пропорционально изменятся в обратную сторону, и в целом произведение обоих этих коэффициентов всегда постоянно и равно h,,,.

2. Наибольший коэффициент усиления и по напряжению, и по току получается когда источник сигнала идеально согласован с усилителем на транзисторе VT1, т. е. когда отношение входного сопротивления к выходному равно h2lj транзистора. В противном случае или напряжение, или ток сигнала частично гасится (теряется, выделяется) или на R„, или на RBU„ и коэффициент усиления немного уменьшается.

Все это справедливо только при бесконечно большой емкости конденсатора С1. Если же она ймеет некоторое конечное значение, то конденсатор начинает дифференцировать входной сигнал: при уменьшении частоты входного сигнала (т. е. сигнала с выхода генератора G) его амплитуда на базе транзистора VT1 будет уменьшаться. Связано это с тем, что конденсатор, включенный между каскадами для гальванической развязки, не только пропускает переменную составляющую, но и сам заряжается-разряжается. Через сопротивления источника сигнала и его нагрузки. При довольно высоких частотах он не успевает сколь-нибудь заметно зарядиться-разрядиться, поэтому его влияние на сигнал очень мало и его можно не учитывать. Но на низких частотах, на которых емкостное сопротивление Хс конденсатора меньше входного сопротивления RBX источника сигнала, конденсатор будет «успевать» изменять свою заряженность в такт с сигналом, поэтому амплитуда сигнала на базе транзистора уменьшится. Поэтому, чтобы такого «безобразия» не происходило, емкостное сопротивление конденсатора на самой низкой частоте входного сигнала должно быть в кус раз меньше входного сопротивления его нагрузки, а в идеале — равняться выходному сопротивлению источника сигнала.

Если же она ймеет некоторое конечное значение, то конденсатор начинает дифференцировать входной сигнал: при уменьшении частоты входного сигнала (т. е. сигнала с выхода генератора G) его амплитуда на базе транзистора VT1 будет уменьшаться. Связано это с тем, что конденсатор, включенный между каскадами для гальванической развязки, не только пропускает переменную составляющую, но и сам заряжается-разряжается. Через сопротивления источника сигнала и его нагрузки. При довольно высоких частотах он не успевает сколь-нибудь заметно зарядиться-разрядиться, поэтому его влияние на сигнал очень мало и его можно не учитывать. Но на низких частотах, на которых емкостное сопротивление Хс конденсатора меньше входного сопротивления RBX источника сигнала, конденсатор будет «успевать» изменять свою заряженность в такт с сигналом, поэтому амплитуда сигнала на базе транзистора уменьшится. Поэтому, чтобы такого «безобразия» не происходило, емкостное сопротивление конденсатора на самой низкой частоте входного сигнала должно быть в кус раз меньше входного сопротивления его нагрузки, а в идеале — равняться выходному сопротивлению источника сигнала. Вообще, чем больше емкость такого конденсатора, тем лучше, но слишком сильно увеличивать ее нельзя, так как при этом возрастает длительность переходных процессов, т. е. время зарядки конденсатора от нуля до разности напряжений между каскадами При этом на выходе усилителя возникает сигнал постоянного тока с амплитудой, равной напряжению питания. Этот сигнал может повредить транзистор или его нагрузку.

Вообще, чем больше емкость такого конденсатора, тем лучше, но слишком сильно увеличивать ее нельзя, так как при этом возрастает длительность переходных процессов, т. е. время зарядки конденсатора от нуля до разности напряжений между каскадами При этом на выходе усилителя возникает сигнал постоянного тока с амплитудой, равной напряжению питания. Этот сигнал может повредить транзистор или его нагрузку.

Источник: А. С. Колдунов, Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника. / А. С. Колдунов — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. 272 с. — (Серия «СОЛОН — радиолюбителям» Выпуск 18)

Биполярный транзистор в ключевом режиме | ЭТМ для профессионалов

Мы уже рассказывали, что такое транзисторы, для чего они нужны и как работают, если вам интересно можете прочесть эту статью. А сегодня давайте разберёмся как их использовать, и как они подключаются в схемах. Для наглядных иллюстраций предлагаю использовать простую бесплатную программу для моделирования электрических цепей Circuit . JS . Заодно посмотрим, как она работает и подходит ли для изучения основ электроники.

JS . Заодно посмотрим, как она работает и подходит ли для изучения основ электроники.

Немного теории

В прошлой статье мы узнали, что транзистор может по нашей команде пропускать через себя ток или отключать его. Да не просто пропускать, но и плавно регулировать его величину.

Но в реальных схемах транзисторы работают в определённом режиме, например:

- Если транзистор плавно регулирует силу тока в цепи, то он работает в активном (линейном) режиме.

- Если транзистор во время работы находится в двух характерных состояниях: «включено» (проводит ток, цепь замкнута) или «выключено» (не проводит ток, цепь разомкнута), то он работает в ключевом режиме. При этом состояние, в котором транзистор полностью открыт и не ограничивает ток называется режимом насыщения, а в котором полностью закрыт и не пропускает ток – режимом отсечки.

В режиме насыщения на биполярном транзисторе падает какое-то напряжение, которое может отличаться у разных транзисторов, но обычно находится в пределах вольт, а если быть точнее, то 0,3…0,5 вольт.

Для того чтобы транзистор открылся нужно подать какое-то напряжение на базу относительно эмиттера. Если мы обеспечим нужный ток базы, то через коллектор-эмиттер потечёт ток нагрузки.

При этом зависимость тока базы от напряжения не линейна, а повторяет ветвь параболы, и очень похожа на прямую ветвь вольт-амперной характеристики диода.

Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер (Uбэ)Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер (Uбэ)

На что обратить внимание? Ток базы при увеличении напряжения на ней растёт сначала медленно, а затем рост ускоряется, и примерно после 0,6 Вольт ток резко возрастает. При возрастании тока базы I б транзистор открывается — увеличивается ток коллектора I к. Значение тока базы и тока коллектора связаны через коэффициент усиления (H 21э) — I к=I б×H 21э.

При увеличении напряжения U бэ c 0 до 0,5 вольт ток возрос с 0 до 10 мА, а при увеличении с 0,5 до 0,6 вольт, всего на 20%, ток вырастет примерно до 30 мА, в целых 3 раза. При дальнейшем увеличении напряжения ток будет расти ещё быстрее, в итоге переход перегреется и транзистор выйдет из строя. Поэтому нельзя подавать напряжение на базу без токоограничительного транзистора, что мы сейчас и проверим.

При дальнейшем увеличении напряжения ток будет расти ещё быстрее, в итоге переход перегреется и транзистор выйдет из строя. Поэтому нельзя подавать напряжение на базу без токоограничительного транзистора, что мы сейчас и проверим.

Такие величины напряжения характерны для кремниевых транзисторов, которые, собственно, и используются в настоящее время. Реальные значения токов при указанных напряжениях могут отличаться, к тому же они зависят от температуры транзистора, а для полного открытия транзистора может потребоваться и больше 1 вольта, что вы и можете видеть на вырезке из технических характеристик NPN -транзистора типа MJE 13003.

У полупроводников положительный температурный коэффициент сопротивления, то есть при нагревании ток в них увеличивается, у проводников – наоборот.Напряжение база-эмиттер необходимое для перевода транзистора MJE130003 в состояние насыщения — от 1 до 1,2 вольта

Напряжение база-эмиттер необходимое для перевода транзистора MJE130003 в состояние насыщения — от 1 до 1,2 вольта

В прошлой статье были приведены типовые схемы включения транзисторов, и на них было показано, что база-эмиттер и коллектор-эмиттер подключаются к разным источникам

Основные схемы включения транзисторовОсновные схемы включения транзисторов

Транзистор как ключ

Для начала попробуем включить лампочку транзистором по первой схеме, собственно, обычно именно так и управляют нагрузкой с помощью транзисторов. Для примера будем использовать NPN -транзистор, и пару источников питания. Минусы источников питания соединим друг с другом.

Для примера будем использовать NPN -транзистор, и пару источников питания. Минусы источников питания соединим друг с другом.

Важно! В программе circuit .JS нет привязки к реальным элементам, поэтому транзистор принимается каким-то условным, а из параметров в нём настраивается только коэффициент усиления H 21э, я его выставил на значение 100. Но это в рассматриваемом примере никак не влияет на правильность отображения поведения транзистора в схеме.Нужно дважды кликнуть на элемент чтобы перейти к его свойствам

Нужно дважды кликнуть на элемент чтобы перейти к его свойствам

Попытаемся зажечь лампу на полную мощность. Лампа накаливания на 10 ватт должна потреблять ток около 0,83 ампер, давайте проверим, что у нас получится в опыте. На базу подадим +0,6 вольт, а на коллектор +12 вольт.

Видим, что практически всё напряжение падает на транзисторе, а ток в цепи лампа-коллектор-эмиттер всего лишь 1 мА. При этом ток базы 11 мкА (микроампер), при напряжении в 0,6 В, начнём увеличивать напряжение по 0,05 вольта и посмотрим, что будет происходить с цепью. (листайте картинки ниже влево).

(листайте картинки ниже влево).

Лампа засветилась, когда напряжение на базе достигло 0,8 вольт. При этом ток, протекающий через лампу, ток коллектора составляет 831 мА (0,83 А), при этом на лампе падает 11,973 В, а 0,83×11,97=9,9 ватта. Что, в общем, соответствует номинальной мощности, небольшое отклонение связано с наличием транзистора в цепи, падением напряжения на нём и особенностями программы.

Но что у нас творится с током базы? Он достиг почти 1 ампера, это очень много, а если учесть, что коэффициент усиления транзистора мы выбрали 100, то ток базы должен быть в 100 раз меньше тока коллектора – около 8 миллиампер.

Тут же мы видим, что ток базы действительно изменяется нелинейно. Как и было показано на вольт-амперной характеристике выше, он сильно увеличивается при незначительном изменении напряжения, например, при 0,6В он составлял 11 мкА, при 0,65В — 82 мкА, при 0,7В — 567 мкА и при 0,75 уже 3,9 мА (что равняется 3900 мкА). То есть суммарно напряжение увеличилось на 0,2 раза, а ток вырос в 390 раз.

То есть суммарно напряжение увеличилось на 0,2 раза, а ток вырос в 390 раз.

Кроме этого, обратите внимание на ток эмиттера — он равняется сумме токов коллектора и тока базы, ниже приведена иллюстрация с прошлой статьи.

Токи в транзистореТоки в транзисторе

Что нужно сделать, чтобы ток базы принял нормальные значения? И так, ток через pn -переход база-эмиттер имеет нелинейную зависимость, и если его ничем не ограничить, то при подаче напряжения прямого смещения он будет неконтролируемо расти. В реальной схеме это недопустимо, так как при малейших изменениях параметров цепи, ток может «гулять» в обе стороны. Чтобы этого избежать, сигнал на базу подают через токоограничительный резистор.

Для примера добавим в цепь резистор номиналом 1 Ом, напряжение на базе так и оставим 0.8 вольта, посчитаем какой ток должен быть через резистор, известно, что падение напряжения на переходе база эмиттер составляет порядка 0.6 вольта, тогда на резисторе упадёт около 0. 2 вольта, и ток через базу в этом случае составит:

2 вольта, и ток через базу в этом случае составит:

IR =(U п-U бэ)/R базы=(0,8-0,6)/1=0,2/1=0,2А=200 мА

Но это расчёты, на практике видим, что ток снизился в 30 раз, и теперь он 33 мА, это уже хорошо. Но почему расчёты не совпали? Потому что в представленной в программе модели транзистора падение напряжение отличается от 0,6 В, чтобы его измерить в схему добавлен ещё один вольтметр, он показывает 0,77 В (или 770 мВ).

Давайте пересчитаем резистор базы, но уже подставим измеренное напряжение, и выразим R базы из предыдущей формулы. Для расчётов зададимся током:

I б=I к/H 21э=0,83/100=0,0083

R базы=(U п-U бэизм)/I б=(0,8-0,77)/0,0083=3,6 Ома

Заменим в схеме резистор базы с 1 Ома, на расчётные 3,6 Ома и посмотрим, как изменятся параметры схемы.

Как вы можете видеть лампа продолжает светить, ток через неё равен 0,823 ампера, что соответствует номинальному. А ток базы стал 8,5 мА, в расчёте у нас было 8,3 мА. Это незначительное отклонение связано с уменьшением падения напряжения на переходе, и в реальности никто не будет рассчитывать и подгонять номиналы элементов с такой точностью. Поэтому оставляем как есть.

А ток базы стал 8,5 мА, в расчёте у нас было 8,3 мА. Это незначительное отклонение связано с уменьшением падения напряжения на переходе, и в реальности никто не будет рассчитывать и подгонять номиналы элементов с такой точностью. Поэтому оставляем как есть.

Какие выводы мы можем сделать на текущий момент?

- Нельзя подавать напряжение на базу без токоограничивающего резистора.

- Ток базы нелинейно растёт с увеличением напряжения.

- Ток эмиттера равняется сумме токов базы и коллектора.

- Ток коллектора больше, чем ток базы в «коэффициент усиления» раз.

Как всё это выглядело бы на практике? На практике по подобной схеме подключается нагрузка к микроконтроллерам, ниже вы видите схему подключения лампы из брошюры по ардуино – популярной платформе среди любителей цифровой электроники.

И напряжение логической единицы у ардуино 5 вольт, давайте попробуем подобрать резистор ограничивающий ток базы под это напряжение.

R базы=(U п-U бэ)/I б=(5-0,77)/0,0083=509 Ом

И в программе для моделирования изменим резистор в схеме на 509 Ом, а напряжение сигнала на базе увеличим до 5 вольт.

Результаты «как в аптеке», ток базы ровно 8,3 мА, лампа горит с номинальной мощностью. Но в жизни резисторов на 509 Ом не бывает – ближайший в ряду Е24 на 510 Ом. Если мы заменим на этот резистор, то ситуация особо не изменится, всё и дальше будет нормально работать, но если так случилось, что резистор у нас и ряда Е12 и ближайшие к нему — 470 и 560 Ом.

Попробуем заменить резистор базы на 560 Ом, посмотрим, что из этого выйдет.

Ток базы снизился до 7,6 мА, соответственно транзистор прикрылся, и ток коллектора снизился до 0,76 А. Следовательно напряжение на лампе снизилось до 10,2 В, а на транзисторе увеличилось, до 1,8 В, так как он немного закрылся и ограничивает ток через лампу. Соответственно на нём выделяется мощность в виде тепла и он греется. В ключевом режиме это очень плохо, скорее даже недопустимо.

В ключевом режиме это очень плохо, скорее даже недопустимо.

Соответственно такой резистор нам не подходит, возьмём другой имеющийся — на 470 Ом.

Видим, что ток базы немного превышает расчётный, ток коллектора соответствует номинальному току лампы, и в целом всё хорошо и в порядке. А что у нас произойдёт, если мы увеличим напряжение питания схемы? Допустим, вместо 12 вольт у нас окажется 15 или даже 20.

Когда напряжение подняли до 15 В, ток коллектора немного вырос, а напряжение на лампе достигло 13,6 вольт, что больше её номинального. При этом падение на транзисторе стало 1,33 В.

Когда напряжение подняли до 20 В, ток не измелился, как и напряжение на лампе, зато падение на коллекторе-эмиттере транзистора выросло до 6.34 В. То есть транзистор прикрылся и ограничил ток через лампу. Почему?

Помните, в начале статьи было сказано, что ток коллектора зависит от тока базы — I к=I б×H 21э? Ток базы у нас не изменился, ведь она питается от выхода микроконтроллера, стабильным напряжением 5В и ограничен резистором на 470 Ом.

По этой же причине напряжения питания с 12 до 15 вольт ток коллектора у нас вырос до 900 мА (коэффициент усиления равен 100, а 9 мА в базу умножить 100 равно 900 мА).

То есть при фиксированном токе базы, транзистор будет поддерживать заданный ток нагрузки при изменении

Хорошо это или плохо? Безусловно, тот факт, что транзистор поддерживает заданный ток положительно сказывается на состоянии подключённой нагрузке, но увеличившемуся напряжению нужно куда-то деваться! Так у нас на транзисторе выросло напряжение U кэ до 6,34 В, и через него протекает ток силой 0.9А, соответственно на транзисторе будет выделяться мощность в виде тепла:

P потерь =U ×I =6,34×0,9=5,7 Вт

На практике транзистор, у которого напряжение U кэ в рабочем режиме больше, чем напряжение насыщения (U кэнас) начнёт сильнее греться, так как рассеиваемая им мощность в тепло увеличится, чем когда он находится в насыщении и на нём падает маленькое напряжение (от долей вольта до пары вольт). И если мощность, рассеиваемая на транзисторе, превысит допустимую, то он выйдет из строя. У каждого транзистора такая мощность указывается в даташите.

И если мощность, рассеиваемая на транзисторе, превысит допустимую, то он выйдет из строя. У каждого транзистора такая мощность указывается в даташите.

Но что если у нас нет никакого микроконтроллера, и транзистор должен включать нагрузку при нажатии какой-то маломощной кнопки, или при замыкании какого-то маломощного контакта, например, геркона? На типовых схемах включения транзистора указаны два разных источника питания для цепи коллектор-эмиттер и для цепи база-эмиттер.

Но на практике, часто цепь управления транзистора и цепь нагрузки питаются от одного и того же источника. Даже и при использовании микроконтроллера часто он питается от того же источника, что и нагрузка, пусть и через индивидуальный стабилизатор. Как же быть?

В этом случае напряжение базы подаётся от этого источника через сопротивление, приведём пример этой схемы. Расчищаем сопротивление по приведённой выше формуле.

R базы=(U п-U бэ)/I б=(12-0,77)/0,0083=1353 Ом

Эта примитивная схема может дополняться дополнительными элементами, например RC -цепочкой параллельно транзистору, цепи для стабилизации параметров и прочее. Целью этой статьи было показать общие принципы управления нагрузкой с помощью транзистора, и в целом рассмотренное поможет понять принцип работы транзисторов, в различной бытовой электронике.

Целью этой статьи было показать общие принципы управления нагрузкой с помощью транзистора, и в целом рассмотренное поможет понять принцип работы транзисторов, в различной бытовой электронике.

Нельзя не отметить, что когда управляющий контакт разомкнут база транзистора «висит» в воздухе, может улавливать какие-то помехи, и самопроизвольно открывать транзистор. Чтобы этого избежать, нужно сделать так, чтобы напряжение база-эмиттер в выключенном состоянии было равно нулю. Но если мы просто замкнём базу с минусом питания и эмиттером, то транзистор совсем не будет открываться. Собственно, это и логично, ведь переход база-эмиттер будет зашунтирован. Поэтому между ними подключают резистор, сопротивление которого обычно в 10 раз больше, чем у резистора базы, на практике ставят резистор сопротивлением 5-10 кОм.

Ну а теперь, предлагаю подвести итоги и сделать выводы.

Выводы

Сегодня мы увидели, как работает транзистор в режиме ключа, и как он усиливает ток. В обоих случаях, и от микроконтроллера, и через управляющий контакт мы подавали на базу ток всего лишь около 9 миллиампер, а через нагрузку протекал ток силой в 830 миллиампер. Кроме этого мы убедились, что ток базы зависит от напряжения нелинейно, поэтому его нужно ограничивать с помощью резистора. Так как сопротивление транзистора в режиме насыщения крайне мало, нельзя выключать его без нагрузки в цепи коллектора — сгорит.

В обоих случаях, и от микроконтроллера, и через управляющий контакт мы подавали на базу ток всего лишь около 9 миллиампер, а через нагрузку протекал ток силой в 830 миллиампер. Кроме этого мы убедились, что ток базы зависит от напряжения нелинейно, поэтому его нужно ограничивать с помощью резистора. Так как сопротивление транзистора в режиме насыщения крайне мало, нельзя выключать его без нагрузки в цепи коллектора — сгорит.

Моделирование цепи мы выполняли в бесплатной программе circuit .JS . Она очень проста в освоении, и в ходе написания статьи я работал в ней впервые. С помощью этой программы можно посмотреть, как ведёт себя тот или иной элемент в различных включениях, а также промоделировать простые схемы для проверки перед сборкой. Если вам интересна электроника — крайне рекомендую ознакомиться с этой программой. Она значительно проще «профессиональных» конкурентов, но при этом значительно более функциональная других бесплатных аналогов.

Ограничитель тока на биполярном транзисторе

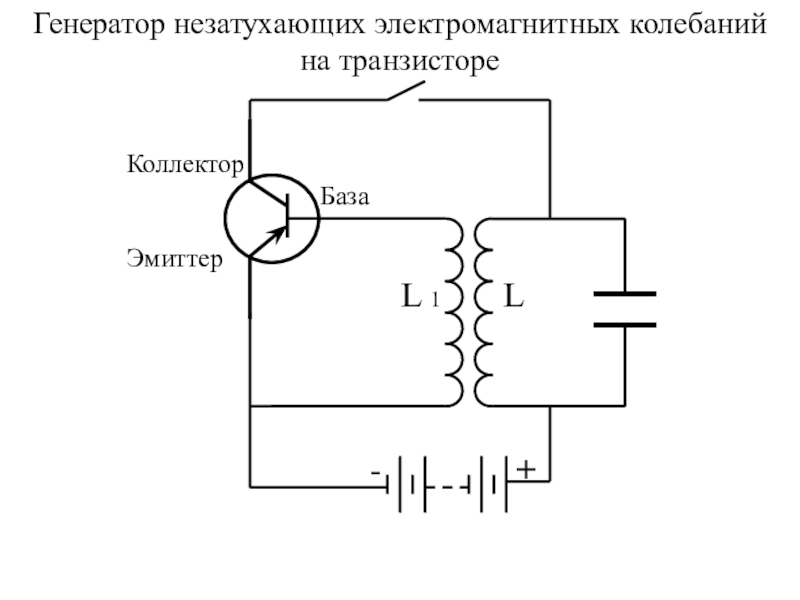

Транзистор – это элемент радиоэлектонной аппаратуры, позволяющий управлять большим током через отдельный вывод. Транзисторы применяются в схемах комутации, усиления и генерирования.

Транзисторы применяются в схемах комутации, усиления и генерирования.

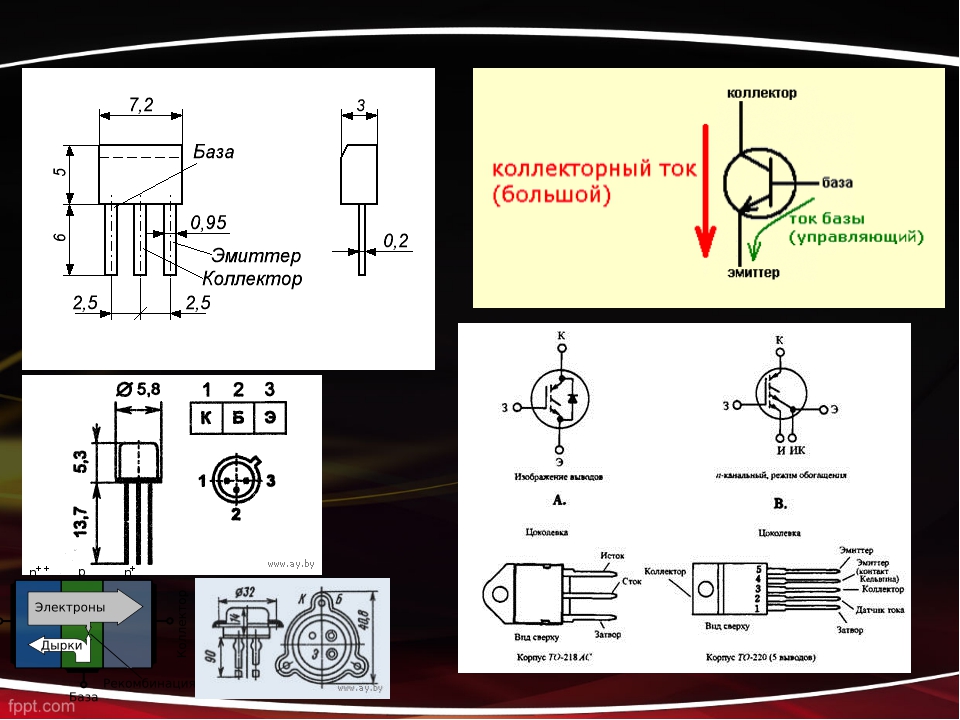

Общее строение транзистора – это три вывода, один управляющий и два комутирующих. В биполярном транзисторе управляющий вывод называется базой, в полевом транзисторе затвором. Комутирующие выводы в биполярном транзисторе называются эмиттер (emission – испускать) и коллектор (collect – собирать). В полевом транзисторе комутирующие выводы называются исток (источник заряда) и сток (сбор заряда).

Биполярный транзистор

Биполярный транзистор имеет три вывода – один управляющий, база, и два коммутирующих – эмиттер и коллектор. Ток в транзисторе имеет два потока: один из них – ток база-эмиттер, второй – эмиттер-коллектор. Поскольку нет движения тока база-коллектор, то для краткости используют названия ток базы и ток коллектора.

При увеличении напряжения на базе относительно эмиттера, на базе образуются электроны,

которые создают мостик, позволяющий идти электронам между эмиттером к коллектором. Соответственно,

чем больше электронов на базе – тем больший ток проходит между коммутируемыми выводами.

Соответственно,

чем больше электронов на базе – тем больший ток проходит между коммутируемыми выводами.

Биполярные транзисторы бывают двух видов, NPN и PNP. В транзисторе N обозначает отрицательный (negative), P – положительный (positive). NPN образовывает “мостик” при положительном напряжении база-эмиттер, PNP при отрицательном, ток, соответственно, в этих транзисторах течёт в разные стороны.

Основная характеристика биполярного транзистора – это коэффициент усиления по току, hfe, показывающий отношение увеличения тока коллектора при увеличении тока базы. При этом, напряжение база-эмиттер имеет свои ограничения.

Ограничения

Рассмотрим транзистор BC547C. Любой импортный транзистор сопровождается технической спецификацией (datasheet): спецификация на транзистор BC547.

Напряжение отсечки

Напряжение на базе должно лежать в определённом диапазоне, что бы транзистор был открыт, этот диапазон называется

напраяжением отсечки (Base-Emitter On Voltage) и для транзистора BC547 лежит в диапазоне 0,58-0,7 В, это разброс

параметров, то есть покупая транзистор, вы можете рассчитывать, что напряжение отсечки будет лежать в этом диапазоне,

хотя чаще будет ближе к номинальному в 0,66В.

Ток коллектора

Максимальный ток, который может пройти через коллектор указан в документации, для BC547 это ток равный 0.1А = 100 мА. График тока коллектора в зависимости от напряжения на базе заканчивается там, где лежит максимально допустимый ток, как только напряжение достигло максимального значения – транзистор полностью открыт, он перешёл в режим насыщения, максимальное значение также указано в табличке на первой странице, VBE (base-emitter saturation voltage). При переходе в режим насыщения транзистор перестаёт управлять током, дальше он пускает всё, что через него пройдёт и если пропустить через него больше, чем максимально допустимый ток, то он попросту начнёт нагреваться пока не сгорит, а этот процесс иногда занимает доли секунды.

Применение биполярного транзистора

Усиление тока

Для расчёта нам потребуется определить силу тока, которая будет протекать через элемент нагрузки. Возьмём светодиод со следующими параметрами: напряжение 1,6 В, сила тока 10 мА.

Возьмём светодиод со следующими параметрами: напряжение 1,6 В, сила тока 10 мА.

Транзистор управляет током коллектора посредством тока базы и наша задача определить ток базы для поддержания тока 10 мА через коллектор. Обратимся к технической документации, на графике №3 изображена зависимость hfe от тока коллектора, мы видим, что на участке 0-10 мА величина hfe постоянна, поэтому считаем расчётное значение константой и берём среднее для данного транзистора (в конце первой страницы описана классификация в зависимости от буквы в названии транзистора, для C значение hfe будет лежать в пределах 420-800, что означает, что вам может попасться транзистор как со значением 420, так и 800. Возьмём для расчёта среднее – 600)

Ток коллектора в зависимости от тока базы: Ib = Ic/hfe = 10 / 600 = 0.016 мА = 16 мкА

На графике статическая характеристика (№1 в документации) представлена комбинация из трёх значений: ток базы,

ток коллектора, падение напряжения коллектор-эмиттер. При токе базы в 16 мкА и токе коллектора в 10 мА, напряжение

на коллекторе будет близким к напряжению эмиттера, в случае со схемой ниже – ноль:

При токе базы в 16 мкА и токе коллектора в 10 мА, напряжение

на коллекторе будет близким к напряжению эмиттера, в случае со схемой ниже – ноль:

Любое устройство требует питания, как правило используются стандартные, для цифровой техники 3.3 В, для мелких устройств 3В (две батарейки АА), 5В (USB), 9В (батарейка крона). Возьмём для примера 3.3 вольта.

Исходя из графика №2 (в документации), при токе коллектора в 10 мА, напряжение на базе должно составлять около 0.72 В, создадим требуемое напряжение и ток применив резистор. Напряжение питания составляет 3.3 В, откуда сопротивление резистора базы будет следующим:

R = U/I = (3.3-0.72) В / 0.016 мА = 161 250 Ω

Мы могли бы заказать изготовление резистора данного номинала, но всегда есть допуск в котором мы работаем, это

и влияние температуры и сопротивление дорожек на плате и шумы и множество других факторов, поэтому мы берём

ближайший доступный номинал в каталоге (если вы работаете в компании – у вас всегда есть поставщик,

который предоставляет каталог продукции, если вы делаете устройство для себя – вы смотрите, что есть в магазине). Ближайший доступный номинал – 160 кОм.

Ближайший доступный номинал – 160 кОм.

Напряжение на светодиоде должно быть равным 1,6 В, для создания падения напряжения потребуется резистор:

R = U/I = (3.3-1.6) В / 10 мА = 170 Ω

Смотрим в каталог, нам доступны 160 Ω или 180 Ω, выберем 180, так будет безопаснее для светодиода.

Усилитель звука на биполярном транзисторе

Для усиления звука используется тот же принцип, что и для усиления тока, принцип действия следующий: на базу подаётся усиливаемый сигнал, напряжение сигнала должно быть не ниже напряжения отсечки.

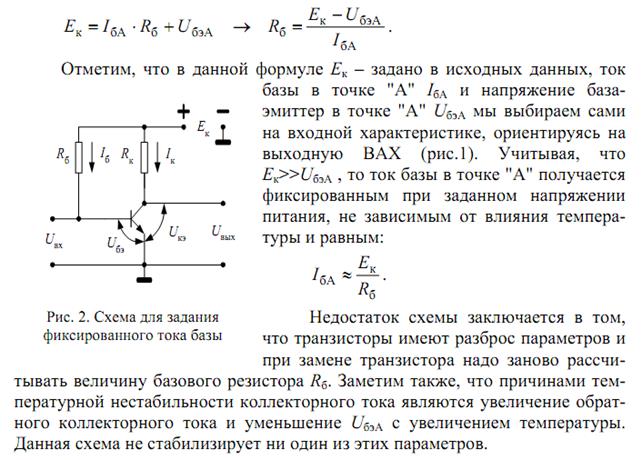

2.01. Первая модель транзистора: усилитель тока

ГЛАВА 2. ТРАНЗИСТОРЫ

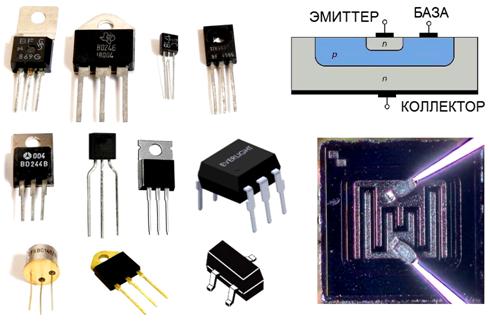

Итак, начнем. Транзистор – это электронный прибор, имеющий три вывода (рис. 2.1). Различают транзисторы n-p-n и p-n-p – типа. Транзисторы n-p-n – типа подчиняются следующим правилам (для транзисторов p-n-p – типа правила сохраняются, но следует учесть, что полярности напряжений должны быть изменены на противоположные):

Рис. 2.1. Условные обозначения транзистора и маленькие транзисторные модули.

2.1. Условные обозначения транзистора и маленькие транзисторные модули.

1. Коллектор имеет более положительный потенциал, чем эмиттер.

2. Цепи база – эмиттер и база – коллектор работают как диоды (рис. 2.2). Обычно диод база – эмиттер открыт, а диод база – коллектор смещен в обратном направлении, т.е. приложенное напряжение препятствует протеканию тока через него.

Рис. 2.2. Выводы транзистора с точки зрения омметра.

3. Каждый транзистор характеризуется максимальными значениями Iк, Iб, и Uкэ. За превышение этих значений приходится расплачиваться новым транзистором. Следует помнить и о предельных значениях других параметров, например рассеиваемой мощности Iкэ Uкэ), температуры, Uбэ и др.

4. Если правила 1 – 3 соблюдены, то ток Iк прямо пропорционален току Iб и можно записать следующее соотношение:

Iк = h21эIб = βIб.

где h21э – коэффициент усиления по току (обозначаемый также β), обычно составляет около 100. Токи Iк и Iэ втекают в эмиттер. Замечание: коллекторный ток не связан с прямой проводимостью диода база-коллектор; этот диод смещен в обратном направлении. Будем просто считать, что «транзистор так работает».

Правило 4 определяет основное свойство транзистора: небольшой ток базы управляет большим током коллектора.

Запомните: параметр h21э нельзя назвать «удобным»; для различных транзисторов одного и того же типа его величина может изменяться от 50 до 250. Он зависит также от тока коллектора, напряжения между коллектором и эмиттером, и температуры. Схему можно считать плохой, если на ее характеристики влияет величина параметра h21э

Рассмотрим правило 2. Из него следует, что напряжение между базой и эмиттером нельзя увеличивать неограниченно, так-как если потенциал базы будет превышать потенциал эмиттера более чем на 0. 6 – 0,8 В (прямое напряжение диода), то возникнет очень большой ток. Следовательно, в работающем транзисторе напряжения на базе и эмиттере связаны следующим соотношением: Uб ≈ Uэ + 0,6 В (Uб = Uэ + Uбэ). Еще раз уточним, что полярности напряжений указаны для транзисторов n-p-n – типа, их следует изменить на противоположные для транзисторов p-n-p – типа.

6 – 0,8 В (прямое напряжение диода), то возникнет очень большой ток. Следовательно, в работающем транзисторе напряжения на базе и эмиттере связаны следующим соотношением: Uб ≈ Uэ + 0,6 В (Uб = Uэ + Uбэ). Еще раз уточним, что полярности напряжений указаны для транзисторов n-p-n – типа, их следует изменить на противоположные для транзисторов p-n-p – типа.

Обращаем ваше внимание на то, что, как уже отмечалось, ток коллектора не связан с проводимостью диода. Дело в том, что обычно к диоду коллектор – база приложено обратное напряжение. Более того, ток коллектора очень мало зависит от напряжения на коллекторе (этот диод подобен небольшому источнику тока), в то время как прямой ток, а следовательно, и проводимость диода резко увеличиваются при увеличении приложенного напряжения.

Некоторые основные транзисторные схемы

Основы транзисторов

Основы транзисторов

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНДЕКСНУЮ СТРАНИЦУ

ТРАНЗИСТОРЫ

В. Райан 2002 –

09

Райан 2002 –

09

PDF-ФАЙЛ – НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВЕРСИИ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА НА ОСНОВЕ УПРАЖНЕНИЯ НИЖЕ | |||

Транзисторы можно рассматривать как тип переключателя, т.к. может много электронных компонентов.Они используются в различных схемах и вы обнаружите, что схема, построенная в школе, редко Технологический отдел не содержит хотя бы одного транзистора. Они есть занимает центральное место в электронике, и есть два основных типа; НПН и ПНП. Большинство схемы, как правило, используют NPN. Есть сотни транзисторов, которые работают при разных напряжениях, но все они попадают в эти две категории. | |||

ДВА ПРИМЕРА РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ТРАНЗИСТОРА | |||

Транзисторы изготавливаются различной формы, но

у них три вывода (ножки). | |||

Провода на транзистор не всегда может быть в таком расположении. При покупке транзистор, в инструкциях обычно четко указывается, какой вывод является БАЗА, ИЗЛУЧАТЕЛЬ или КОЛЛЕКТОР. | |||

| |||

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРА | |||

СХЕМА А | СХЕМА «В» | ||

На схеме ‘A’ показан NPN-транзистор,

часто используется как тип переключателя. Схема, показанная на схеме B , основана на транзисторе NPN. При нажатии переключателя ток проходит через резистор в база транзистора. Затем транзистор позволяет току поток от +9 вольт к 0vs, и лампа загорается. Транзистор должен получать напряжение на своей базе и до такое бывает лампа не горит. Резистор присутствует для защиты транзистора, так как он может быть поврежден легко из-за слишком высокого напряжения/тока. Транзисторы — вещь необходимая. компонент во многих цепях и иногда используются для усиления сигнала. | |||

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДРОБНЕЕ О ТРАНЗИСТОРЫ (ПАРЫ ДАРЛИНГТОНА) | |||

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ СТРАНИЦА | |||

|

| |||

Транзисторы с биполярным переходом | Теория твердотельных устройств

Биполярный переходной транзистор (BJT) был назван потому, что его работа включает проводимость двумя носителями: электронами и дырками в одном кристалле. Первый биполярный транзистор был изобретен в Bell Labs Уильямом Шокли, Уолтером Браттейном и Джоном Бардином так поздно в 1947 году, что он не был опубликован до 1948 года. Таким образом, многие тексты различаются по дате изобретения. Браттейн изготовил германиевый транзистор с точечным контактом , имеющий некоторое сходство с диодом с точечным контактом. В течение месяца у Шокли был более практичный переходной транзистор , который мы опишем в следующих параграфах. Они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1956 году за транзистор.

Первый биполярный транзистор был изобретен в Bell Labs Уильямом Шокли, Уолтером Браттейном и Джоном Бардином так поздно в 1947 году, что он не был опубликован до 1948 года. Таким образом, многие тексты различаются по дате изобретения. Браттейн изготовил германиевый транзистор с точечным контактом , имеющий некоторое сходство с диодом с точечным контактом. В течение месяца у Шокли был более практичный переходной транзистор , который мы опишем в следующих параграфах. Они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1956 году за транзистор.

Транзистор с биполярным переходом, показанный на рисунке ниже (a), представляет собой трехслойный полупроводниковый сэндвич NPN с эмиттером и коллектором на концах и базой между ними. Это как если бы к двухслойному диоду был добавлен третий слой. Если бы это было единственным требованием, у нас была бы не более пары встречно-параллельных диодов. На самом деле, гораздо проще построить пару встречно-параллельных диодов. Ключ к изготовлению транзистора с биполярным переходом состоит в том, чтобы сделать средний слой, базу, как можно тоньше, не закорачивая внешние слои, эмиттер и коллектор.Мы не можем переоценить важность тонкой базовой области.

Ключ к изготовлению транзистора с биполярным переходом состоит в том, чтобы сделать средний слой, базу, как можно тоньше, не закорачивая внешние слои, эмиттер и коллектор.Мы не можем переоценить важность тонкой базовой области.

Устройство на рисунке ниже (а) имеет пару переходов, эмиттер-база и база-коллектор, а также две области обеднения.

(a) Биполярный транзистор с NPN-переходом. (b) Подайте обратное смещение на переход базы коллектора.

Принято смещать в обратном направлении переход база-коллектор биполярного транзистора, как показано на (рисунок выше (b). Обратите внимание, что это увеличивает ширину обедненной области.Напряжение обратного смещения для большинства транзисторов может составлять от нескольких вольт до десятков вольт. В коллекторной цепи нет протекания тока, кроме тока утечки.

На рисунке ниже (a) к цепи эмиттерной базы добавлен источник напряжения. Обычно мы смещаем прямое смещение перехода эмиттер-база, преодолевая потенциальный барьер 0,6 В. Это похоже на прямое смещение переходного диода. Этот источник напряжения должен превышать 0,6 В, чтобы основные носители (электроны для NPN) перетекали из эмиттера в базу, становясь неосновными носителями в полупроводнике P-типа.

Это похоже на прямое смещение переходного диода. Этот источник напряжения должен превышать 0,6 В, чтобы основные носители (электроны для NPN) перетекали из эмиттера в базу, становясь неосновными носителями в полупроводнике P-типа.

Если бы область базы была толстой, как в паре встречно-параллельных диодов, весь ток, поступающий на базу, вытекал бы из вывода базы. В нашем примере с транзистором NPN электроны, покидающие эмиттер и направляющиеся в базу, будут объединяться с дырками в базе, освобождая место для создания дополнительных дырок на (+) клемме батареи на базе по мере выхода электронов.

Однако основание изготовлено тонким. Несколько основных носителей в эмиттере, инжектированных в базу в качестве неосновных носителей, фактически рекомбинируют.См. рисунок ниже (б). Несколько электронов, инжектированных эмиттером в базу NPN-транзистора, попадают в дырки. Кроме того, небольшое количество электронов, попадающих в базу, течет непосредственно через базу к положительному выводу батареи. Большая часть эмиттерного тока электронов диффундирует через тонкую базу в коллектор. Более того, модуляция малого тока базы приводит к большему изменению тока коллектора. Если базовое напряжение падает ниже примерно 0,6 В для кремниевого транзистора, большой ток эмиттер-коллектор перестает протекать.

Большая часть эмиттерного тока электронов диффундирует через тонкую базу в коллектор. Более того, модуляция малого тока базы приводит к большему изменению тока коллектора. Если базовое напряжение падает ниже примерно 0,6 В для кремниевого транзистора, большой ток эмиттер-коллектор перестает протекать.

Биполярный транзистор с переходом NPN с обратным смещением коллектор-база: (a) Добавление прямого смещения к переходу база-эмиттер приводит к (b) малому току базы и большим токам эмиттера и коллектора.

Усилитель тока BJT На рисунке ниже мы более подробно рассмотрим текущий механизм усиления. У нас есть увеличенный вид транзистора с переходом NPN с акцентом на тонкую базовую область. Хотя это не показано, мы предполагаем, что внешние источники напряжения 1) смещают в прямом направлении переход эмиттер-база, 2) смещают в обратном направлении переход база-коллектор.Ток уходит от эмиттера к (-) клемме аккумулятора. Базовый ток соответствует токам, поступающим на базовую клемму от (+) клеммы аккумулятора.

Расположение электронов, попадающих в базу: (а) Потерянные из-за рекомбинации с базовыми дырками. (b) Вытекает основной свинец. (c) Большая часть диффундирует из эмиттера через тонкую базу в обедненную область база-коллектор, и (d) быстро сметается сильным электрическим полем обедненной области в коллектор.

Основными носителями в эмиттере N-типа являются электроны, которые становятся неосновными носителями при входе в базу P-типа.Эти электроны сталкиваются с четырьмя возможными судьбами при входе в тонкую базу P-типа. Некоторые из них на рисунке выше (а) попадают в отверстия в основании, которые способствуют протеканию тока базы к клемме (+) батареи. Не показано, дырки в базе могут диффундировать в эмиттер и соединяться с электронами, внося свой вклад в ток на клеммах базы. Немногие в (b) текут через базу к (+) клемме аккумулятора, как если бы база была резистором. И (а), и (б) вносят вклад в очень малый базовый ток. Ток базы обычно составляет 1% от тока эмиттера или коллектора для маломощных транзисторов. Большинство эмиттерных электронов диффундирует прямо через тонкую базу (с) в обедненную область база-коллектор. Обратите внимание на полярность обедненной области, окружающей электрон в точке (d). Сильное электрическое поле быстро уносит электрон в коллектор. Сила поля пропорциональна напряжению коллекторной батареи. Таким образом, 99% тока эмиттера протекает в коллектор. Он управляется током базы, который составляет 1% от тока эмиттера. Это потенциальный коэффициент усиления по току, равный 99, отношение I C / I B , также известное как бета, β.

Большинство эмиттерных электронов диффундирует прямо через тонкую базу (с) в обедненную область база-коллектор. Обратите внимание на полярность обедненной области, окружающей электрон в точке (d). Сильное электрическое поле быстро уносит электрон в коллектор. Сила поля пропорциональна напряжению коллекторной батареи. Таким образом, 99% тока эмиттера протекает в коллектор. Он управляется током базы, который составляет 1% от тока эмиттера. Это потенциальный коэффициент усиления по току, равный 99, отношение I C / I B , также известное как бета, β.

Эта магия, диффузия 99% носителей эмиттера через базу, возможна только при очень тонкой базе. Как сложилась бы судьба базовых миноритариев в базе в 100 раз толще? Можно было бы ожидать, что скорость рекомбинации электронов, попадающих в дырки, будет намного выше. Возможно, 99% вместо 1% провалились бы в ямы, так и не добравшись до коллектора. Во-вторых, ток базы может контролировать 99% тока эмиттера, только если 99% тока эмиттера диффундирует в коллектор. Если все это вытекает из базы, никакой контроль невозможен.

Если все это вытекает из базы, никакой контроль невозможен.

Еще одна особенность, объясняющая переход 99% электронов от эмиттера к коллектору, заключается в том, что в реальных транзисторах с биполярным переходом используется небольшой сильно легированный эмиттер. Высокая концентрация эмиттерных электронов заставляет многие электроны диффундировать в базу. Меньшая концентрация легирования в базе означает, что в эмиттер диффундирует меньше дырок, что увеличивает ток базы. Сильно благоприятствует диффузия носителей от эмиттера к базе.