Словарь терминов и понятий по биологии для ЕГЭ / Блог / Справочник :: Бингоскул

добавить в закладки удалить из закладок

Для быстрого поиска нажмите Ctrl+F.

А

- Абиогенез — возникновение живого из неживого в процессе эволюции

- Абиосфера — слои атмосферы, не испытывающие и никогда не подвергавшиеся какому бы ни было влиянию живых организмов

- Австралопитек — прямоходящая, ископаемая человекообразная обезьяна

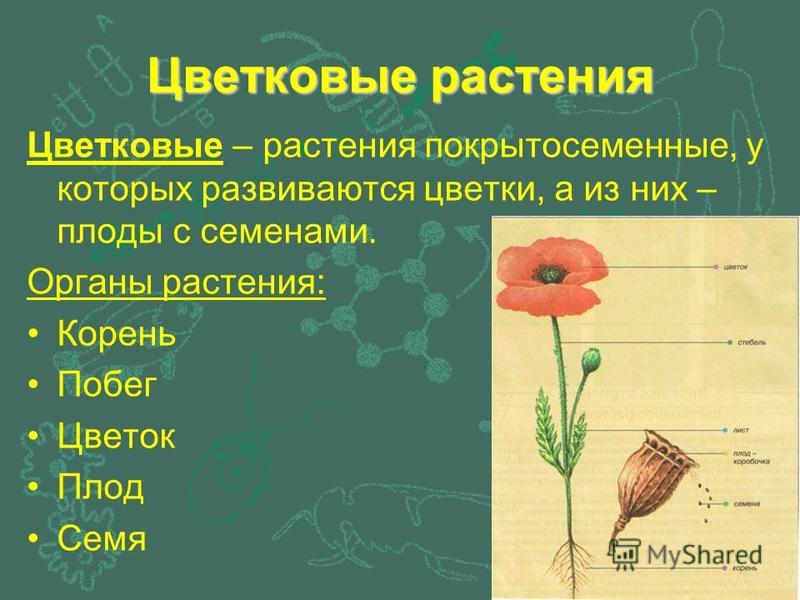

- Автогамия — самоопыление и самооплодотворение у цветковых растений

- Автополиплоидия — наследственное изменение, заключающееся в спонтанно возникающем кратном увеличении числа набора хромосом в клетках растений

- Автотроф — организм, получаемые органические соединения из неорганических с помощью энергии Солнца

- Агглютинация — склеивание и выпадение в осадок из однородной взвеси бактерий, эритроцитов и других клеток

- Агроценоз — сообщество, созданное человеком

- Адаптация — способность организмов, приспособиться к меняющимся условиям среды

- Адвентивность — Приход вида из другого сообщества

- Аденин — пуриновое основание, содержащееся в составе нуклеиновых кислот

- Аденозин — нуклеотид, состоящий из пуринового основания аденина и моносахарида рибозы

- Аденома — доброкачественная опухоль молочной, щитовидной, предстательной желез

- АДФ — аденозиндифосфат – вещество, которое образуется в результате переноса концевой фосфатной группы

- Азотобактерии — группа аэробных свободноживущих бактерий, способных фиксировать азот из воздуха и тем самым обогащать им почву

- Азотофиксация — связывание молекулярного азота атмосферы и перевод его в органические азотистые основания – аминокислоты

- Акклиматизация — приспособление какого-либо вида к новым условиям существования

- Аккомодация — приспособление глаз к рассматриванию предметов

- Аккумуляция — накопление в организмах химических веществ

- Акромегалия — чрезмерный рост конечностей и костей лица вследствие нарушения функций гипофиза

- Акселерация — резкое убыстрение полового созревания, увеличение роста

- Аксон — отросток нервной клетки, проводящий нервные импульсы от тела клетки

- Акцептор — вещество, воспринимающее электроны и водород от окисляемых соединений и передающее их другим веществам

- Аллель — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных (парных) хромосом

- Альбинизм — врожденное отсутствие нормальной для данного вида организмов пигментации

- Альвеола — пузырьки в легких, на концах бронхов

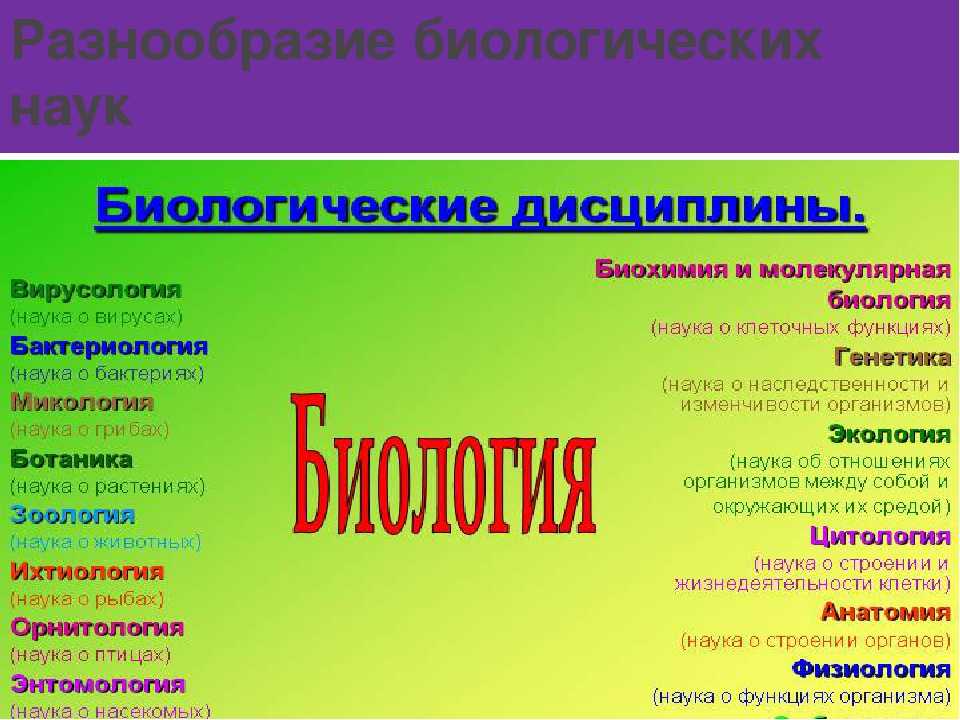

- Альгология —наука о водорослях

- Аминокислота — органическое соединение, содержащее карбоксильную и аминогруппы

- Амитоз — прямое деление ядра клетки

- Амниота — высшее позвоночное животное (пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), приспособленное к развитию на суше

- АМФ — аденозинмонофосфат циклический – нуклеотид

- Анабиоз — временное состояние организма, при котором жизненные процессы замедленны

- Анаболизм — физиолого-биохимические процессы, составляющие част метаболизма и направленные усвоение клеткой пищевых веществ

- Анализатор —система нервных образований, осуществляющая восприятие и анализ раздражений

- Аналогия — сходство органов или их частей, разных по происхождению, но одинаковых по функции

- Анатомия — наука, изучающая строение и функции органов

- Анаэроб — организм, способный жить в бескислородной среде

- Андроген — группа мужских половых гормонов

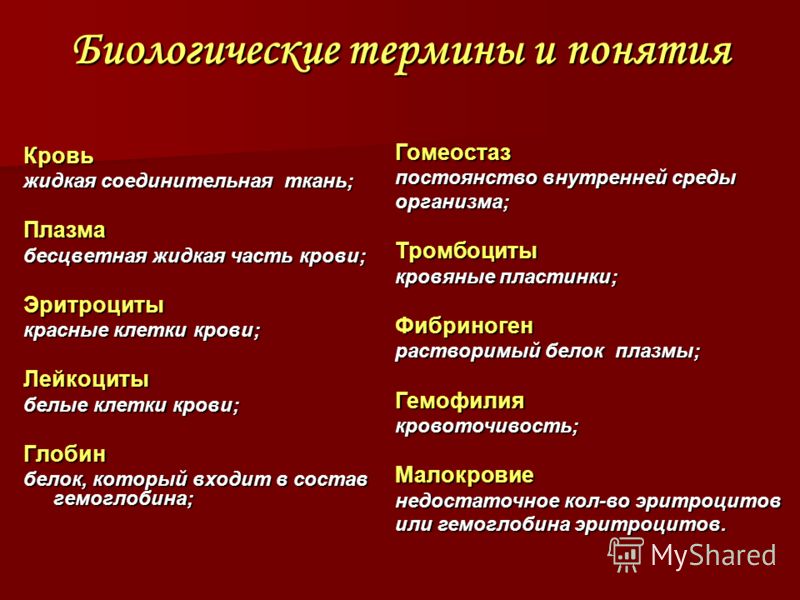

- Анемия — малокровие – уменьшение количества эритроцитов

- Антагонист — мышцы и их группы, действующие одновременно или поочередно в 2 противоположных направлениях

- Антеридий — гаметофит – мужской половой орган размножения у грибов, водорослей мхов и папоротников

- Антибиотик — вещество, способное убивать микроорганизмы

- Антиген — сложное органическое вещество, способное при поступлении в организм животных и человека вызвать ответную иммунную реакцию – образование антител

- Антикодон — участок молекулы транспортной РНК, состоящий из 3 нуклеотидов

- Антропоген — последний из геологических периодов, в котором возрастало воздействие человека на природу

- Антропогенез — раздел антропологии – учение о происхождении человека

- Антропология — межотраслевая дисциплина, исследующая происхождение и эволюцию человека

- Аппарат Гольджи — органоид клетки, которых участвует в формировании некоторых продуктов жизнедеятельности

- Ареал — область распространения любой систематической группы организмов

- Архегоний — женский орган размножения у мхов, папоротников, хвощей, плаунов

- Ассимиляция — одна из сторон обмена веществ, потребление и превращение поступающих в организм веществ

- Асфиксия — удушье

- Атавизм — появление у отдельных особей каких-либо признаков, которые существовали у их далеких предков, но были утрачены в процессе эволюции (хвост, волосяной покров, многососковость)

- Атрофия — прижизненное уменьшение размеров органов и тканей

- АТФ — аденозинтрифосфат – нуклеотид, образованный аденозином и 3 остатками фосфорной кислоты

- Аутбридинг — скрещивание особей одного вида, не состоящих в непосредственном родстве

- Аутосома — хромосома, морфологически идентичная со своей гомологичной парой

- Аутэкология — раздел экологии, изучающий взаимоотношения отдельной особи с окружающей средой

- Ахроматин — вещество клеточного ядра, слабо окрашиваемое при гистологической обработке

- Ацидоз — накопление в крови и других тканях организма отрицательно заряженных ионов

- Аэроб — организмы, живущие только в кислородной среде

- Аэробионт — организм, живущий в воздушной среде

Б

- Бактериология — раздел микробиологии, изучающий бактерии

- Бактериостаз — временное прекращение роста и размножения бактерий под воздействием различных факторов

- Бактериофаг — вирус бактерий, способный поражать бактериальную клетку

- Бацилла —бактерия, имеющая форму палочки

- Белок — высокомолекулярное органическое соединение, построенное из остатков 20 аминокислот

- Бентос — совокупность организмов, всю жизнь обитающих на дне океанов

- Бивалент — две гомологичные хромосомы, образующиеся при делении клеточного деления ядра

- Биогенез — процесс возникновения живого из живого

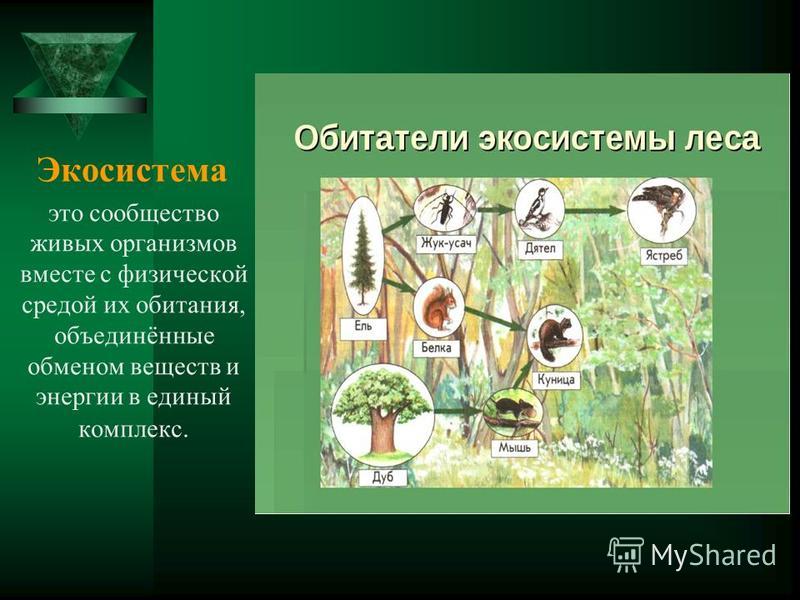

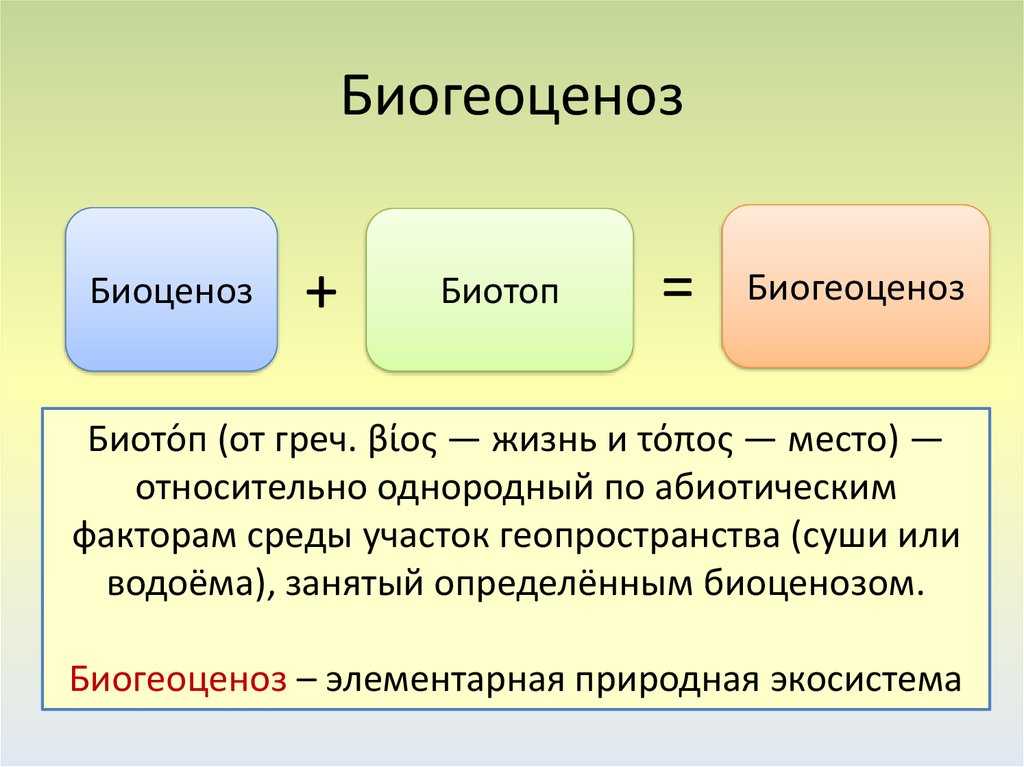

- Биогеоценоз — ограниченная природная система, в которой в тесной связи существуют живые организмы и окружающая среда

- Биоиндикатор – виды или сообщества организмов, по наличию или состоянию которых можно судить о состоянии окружающей среды.

- Биолокация — способность животного определять свое положение

- Биолюминесценция — видимое свечение организмов, связанное с процессами их жизнедеятельности

- Биом — совокупность видов животных и растений, составляющих живое население

- Биомасса — выраженное в единицах массы или энергии количество живого вещества тех или иных организмов, приходящееся на единицу площади

- Биополимеры — высокомолекулярные природные соединения – белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, служащие структурными частями живых организмов

- Биосинтез — процесс образования необходимых организму веществ, протекающий в его клетках с участием биокатализаторов – ферментов

- Биотоп — относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство в пределах водной, наземной и подземной частей биосферы

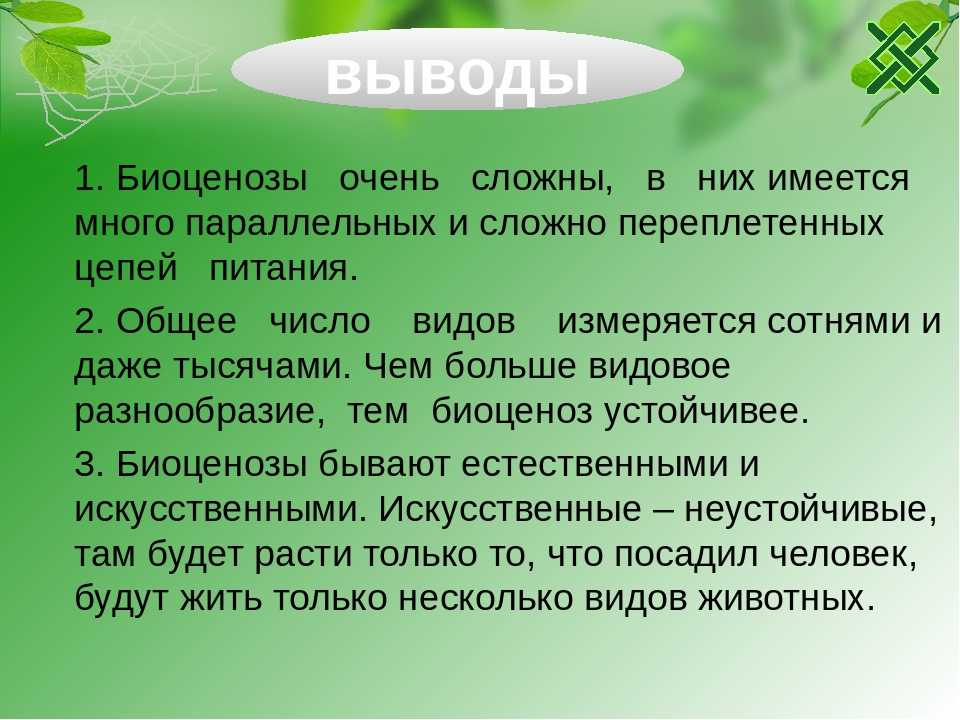

- Биоценоз — взаимосвязанная совокупность микроорганизмов, растений, грибов и животных, населяющих однородный участок суши или водоема

- Бластомеры — очень крупные, однотипные клетки дробящегося яйца животного

- Бластопор — отверстие, посредством которого полость двухслойного зародыша животных (гаструла) с внешней средой

- Бластоцель — первичная полость тела животного на стадии бластулы

- Бластула — фаза зародышевого развития многоклеточных животных

- Бриология — наука, изучающая мхи

В

- Вакуоль — полость в протоплазме клетки, заполненная клеточным соком (кариоплазма)

- Вакцина — препарат из живых ослабленных микроорганизмов, применяемый для иммунизации человека или животных в лечебных целях

- Вегетация — произрастание, состояние активной жизнедеятельности растения, рост и питание

- Везикула — образование в теле организма, имеющее вид пузырька

- Венчик — внутренняя часть отдельных или сросшихся между собой лепестков двойного околоцветника

- Вирус — неклеточная форма жизни, способная проникать в живую клетку и размножаться только внутри ее

- Вирусология — наука, изучающая вирусы

- Витализм — совокупность идеалистических течений в биологии, объясняющих жизненные явления действием «жизненной силы»

- Витамин — органическое вещество, образующееся в животном организме или поступающееся в пищу для нормального функционирования

- Вторичноротые — группа животных – иглокожие, хордовые – при эмбриональном развитии рот образуется на противоположной стороне зародыша

Г

- Галлофил — организмы, живущие с повышенным процентом соли

- Галофит — растение, обитающее на засоленных почвах и горных породах

- Галлофоб — организм, не выносящий повышенной солености среды

- Гамета — половые клетки с гаплоидным набором хромосом

- Гаметангий — половой орган, в котором образуются гаметы

- Гаметогенез — процесс образования гамет

- Гаметогония — половое размножение у простейших

- Гаметофит — представитель полового поколения или этап жизненного цикла растений от споры до зиготы

- Гаметоцит — незрелые половые клетки у простейших

- Гаплоид — клетка или особь с одинарным набором непарных хромосом

- Гастроцель — полость зародыша на стадии гаструлы

- Гаструла — фаза зародышевого развития многоклеточных животных – двухслойный мешок

- Гаструляция — процесс образования гаструлы

- Гельминтоз — заболевание организма, вызванное паразитическими червями

- Гельминтология — отрасль зоологии, исследующая паразитических червей

- Гемоглобин — красный дыхательный пигмент крови человека и животных

- Гемолимфа — жидкость, циркулирующая в незамкнутой кровеносной системе

- Гемофилия — наследственное заболевание, характеризуемое повышенной кровоточивостью, что объясняется недостатком факторов свертывания крови

- Гемоцит — любой клеточный элемент крови

- Ген — единица наследственного материала, участок молекулы ДНК

- Генерация — разовое потомство одной особи, группы или популяции

- Генетика — наука, изучающая законы наследственности и изменчивости

- Геном — совокупность генов, содержащихся в гаплоидном наборе хромосом

- Генотип — совокупность всех наследственных свойств особи

- Генофонд — совокупность генов группы особей популяции

- Геофит — многолетнее растение, почки возобновления которого находятся в подземных органах

- Гербицид — вещество, используемое для избирательного уничтожения нежелательных растений

- Гермафродитизм — наличие признаков мужского и женского пола у одной особи животного

- Герпетология — раздел зоологии, изучающий земноводных и пресмыкающихся

- Гетерогамия — тип полового процесса, при котором сливающиеся гаметы различаются по внешнему виду

- Гетерогенез — смена способов размножения у организмов на протяжении двух или более поколений

- Гетерозигота — содержание в клетках тела разных генов данной аллельной пары

- Гетерозис — ускорение роста, увеличение размеров

- Гетеротроф — организм, использующий для питания только органические вещества

- Гиалоплазма — коллоидная система, в которой расположены ядро и все органоиды

- Гигрофил — щрганизм, приспособленный к обитанию в условиях высокой влажности

- Гигрофит — наземные растения, приспособленные к обитанию в условиях избыточной влажности

- Гигрофоб — наземные животные, избегающие избыточной влажности

- Гидробионт — организм, постоянно обитающий в водной среде

- Гидрофил — организм, любящий воду

- Гидрофит — водные растения, погруженные в воду только нижними частями

- Гидрофоб — организм, избегающий воды

- Гинецей — совокупность пестиков в цветке

- Гипертрофия — чрезмерное увеличение объема органов или части тела вследствие увеличения размеров и числа клеток

- Гиподерма — слой эпителия у беспозвоночных животных, расположенный под кутикулой

- Гиподинамия — нарушение функций организма при малой двигательной активности

- Гипотония — пониженное кровяное давление

- Гистология — наука, изучающая ткани

- Гиф — одноклеточная или многоклеточная нить, образующая вегетативное и плодовое тело (мицелий и таллом) гриба

- Гликокаликс — наружный слой клетки животного организма

- Гликолиз — процесс расщепления углеводов без кислорода под действием ферментов

- Гомеостаз — состояние динамичного подвижного равновесия природной системы

- Гомогамия — одновременное созревание на одном и том же обоеполом растение мужских и женских органов, способствующее самоопылению

- Гомозигота — содержание клеткой одинаковых генов данной аллельной пары

- Гомойотерм — организм с постоянной температурой тела, которая не зависит от окружающей среды

- Гомология — сходство органов или их частей одинакового происхождения

- Гормон — Биологическое активное вещество, вырабатываемое железами внутренней секреции

- Гуанин — Пуриновое основание, содержащееся в клетках организмов в составе нуклеиновых кислот

Д

- Дальтонизм — наследственная неспособность различать некоторые цвета

- Двудомность — образование женских и мужских половых органов на разных экземпляров растений одного вида

- Дегенерация — вырождение, ухудшение из поколения в поколение биологических свойств организма в результате неблагоприятных условий организма

- Дезоксирибоза — простой углевод (моносахарид)

- Демэкология — раздел экологии, исследующий взаимоотношение популяций с окружающей средой

- Дерма — нижний слой кожи мезодермального происхождения

- Деструктор — организм, разрушающий что-либо

- Диакинез — заключительная стадия профазы мейоза, во время которой хромосомы максимально укорачиваются в ходе спирализации

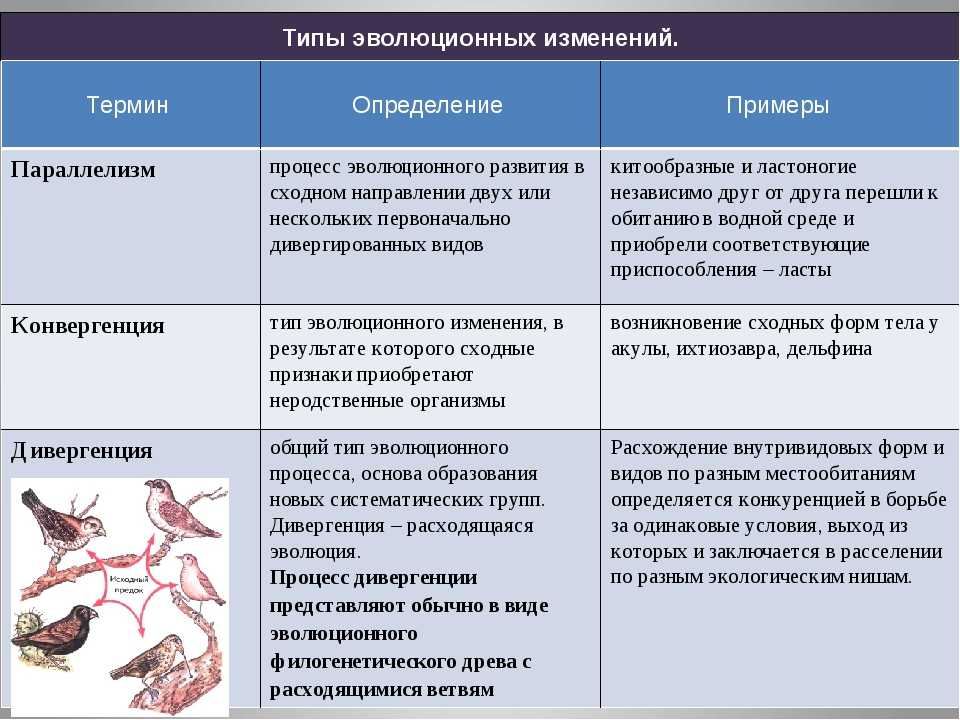

- Дивергенция — расхождение признаков у родственных организмов

- Диплоид — особь или клетка с 2 гомологичными наборами хромосом

- Диссимиляция — процесс разрушения органических веществ на более простые

- Дифференциация — разделение таксона на 2 или несколько частей

- Доминант — вид, преобладающий в сообществе

- Донор — организм, у которого берут часть для пересадки другому организму (акцептору)

- Дрейф генов — изменение генетической структуры популяции в результате любых случайных причин

- Дупликация — разновидность хромосомных перестроек

Ж

- Железа экзокринная — железа, имеющая выводящие протоки и выделяющая вырабатываемые ею секреты на поверхность тела

- Железа эндокринная — железа, не имеющая выводных протоков и выделяющая вырабатываемые ею вещества непосредственно в кровь

З

- Завязь — нижняя расширенная часть пестика, из которой образуется плод

- Закон биогенетический — онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза

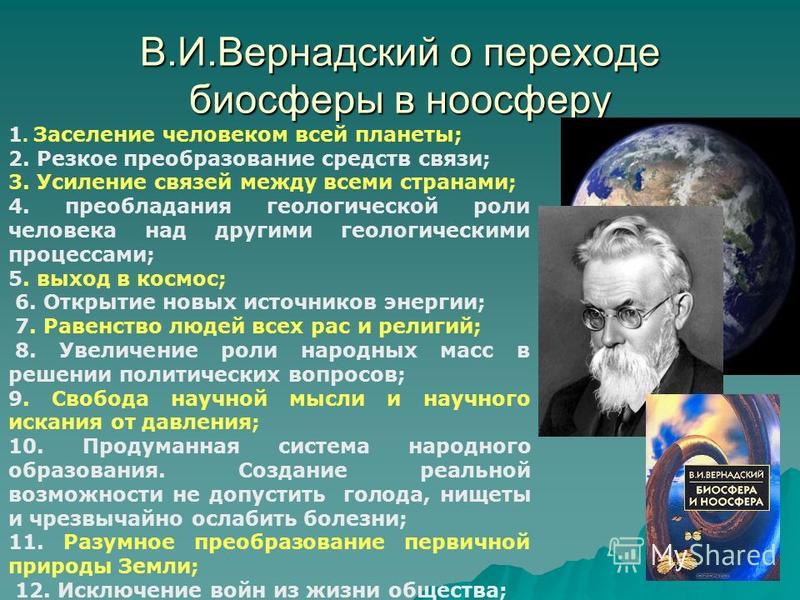

- Закон биогенной миграции атомов В.

И. Вернадского — миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества, или же она протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом

И. Вернадского — миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества, или же она протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом - Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова — виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости

- Закон единообразия гибридов первого поколения — первое поколение гибридов, в силу проявления у них лишь доминантных признаков

- Закон зародышевого сходства — на ранних стадиях эмбрионального развития организмы сходны с соответствующими стадиями развития предковых и родственных форм

- Закон независимого комбинирования признаков — гены одной аллельной пары распределяются в мейозе независимо от генов других пар и комбинируются в процессе образования гамет случайно, что ведет к разнообразию вариантов их соединений

- Закон расщепления гибридов второго поколения — во втором поколении гибридов соотношение особей с доминантными и рецессивными признаками равно 3:1

- Закон чистоты гамет Г.

Менделя — гамета диплоидного гибрида может нести лишь один из двух аллелей данного гена

Менделя — гамета диплоидного гибрида может нести лишь один из двух аллелей данного гена - Замор — массовая гибель водных организмов

- Заросток — половое поколение (гаметофит) низших споровых растений

- Зигота — оплодотворенное яйцо, диплоидная клетка, образованная в результате слияния гамет

- Зооспора — подвижная клетка водорослей и некоторых грибов, служащая для бесполого размножения

- Зоохор — растение и гриб, зачатки, которых распространяются животными

И

- Идиоадаптация — совершенствование организмов путем частных изменений в строении органов

- Изоляция — разобщение особей друг от друга

- Изомеразы — класс ферментов, катализирующих в клетках внутримолекулярные перестройки

- Имаго — взрослая особь насекомых

- Иммиграция — вселение в какую-либо местность организмов, ранее здесь не обитавших

- Иммунитет — сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям

- Имплантация — внедрение зародыша высших млекопитающих в слизистую оболочку матки

- Инбридинг — близкородственное скрещивание

- Ингибитор — вещество, замедляющее протекание химических процессов

- Инкубация — время развития зародыша в яйце птицы искусственным путем

- Инсайт — элементы разумной деятельности у животных

- Интеграция — процесс соединения в раннем онтогенезе клеток генетически одинакового типа в скопления и их распределения в определенном порядке

- Интерфаза — состояние клетки между ее делением

- Интерферон — защитный белок, вырабатываемый клетками млекопитающих и птиц в ответ на заражение вирусами

- Интоксикация — отравление организма

- Интродукция — преднамеренный или случайный перенос особей какого-либо вида живого за пределы его ареала

- Информосома — внутриклеточная частица эукариот, участвующая в биосинтезе белка, состоит из РНК

- Ихтиология — раздел зоологии, изучающий рыб

К

- Кадастр — систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов или явлений

- Камбий — однорядный слой клеток образовательной ткани в стеблях и корнях двудольных и голосеменных растений

- Каннибализм — форма взаимоотношения особей одного вида, которая заключается в поедании друг друга

- Канцероген — вещество, способное вызвать злокачественное новообразование

- Капилляр — тончайший кровеносный сосуд, соединяющий артериальную и венозную системы

- Капсула — оболочка, прикрывающая органы или их части

- Кариотип — диплоидный набор хромосом в соматических клетках организма

- Каротиноиды — пигменты красного, желтого и оранжевого цвета, которые встречаются в растительных и некоторых животных тканях

- Катаболизм — биохимические процессы, направленные на распад пищевых веществ

- Катагенез — упрощение организации и образа жизни организма в результате приспособления к более стабильным условиям существования

- Каталаза — фермент, катализирующий процесс разложения токсичной перекиси водорода

- Катализатор — вещество, ускоряющее химические процессы

- Кифоз — изгиб позвоночника выпуклостью назад

- Коадаптация — взаимное приспособление в ходе эволюции

- Коацерваты — живые белковые сгустки

- Колленхима — механическая ткань из живых клеток с пластичными водосодержащими оболочками

- Комменсализм — постоянное или временное сожительство особей разных видов, извлекая одностороннюю пользу без вреда для другого

- Конвергенция — появление сходных признаков у разных организмов

- Консумент — организмы, потребляющие готовые органические вещества

- Конъюгация — обмен генетическим материалом у простейших

- Копрофаг — животное, питающееся экскрементами

- Кофермент — сложное органическое вещество небелковой природы

- Креационизм — теория божественного сотворения мира

- Криофил — организм, способный жить в условиях низкой температуры

- Криофит — растение сухих и холодных местообитаний

- Кроссинговер — обмен равными участками гомологичных хромосом

- Ксантофиллы — группа желтых красящихся пигментов, содержащихся в частях растения

- Ксерофил — организмы, способные жить в сухих местах

- Ксерофит — растение засушливых местообитаний

- Ксилема — ткань высших растений, проводит воду от корней к листьям

- Кутикула — плотная мертвая оболочка на поверхности клеток

Л

- Латентный период — время от момента воздействия на организм какого-либо раздражителя до появления видимой ответной реакции

- Латеральный — расположение органа или части тела сбоку от оси организма

- Лейкопласты — бесцветные пластиды, встречающиеся в корневищах, клубнях

- Лейкоциты — бесцветные, подвижные клетки животных, способные захватывать и переваривать микроорганизмы

- Летальный — смертельный исход

- Летаргия — болезненный сон, длящийся от нескольких часов до нескольких часов

- Лигаза — фермент, катализирующий в клетках присоединение друг к другу двух различных молекул

- Лигнин — органическое полимерное соединение, которое содержится в клеточных оболочках сосудистых растений

- Лизосома — клеточный органоид, участвующий в переваривании белков

- Лимфа — бесцветная жидкость, которая образуется из плазмы крови

- Лимфоцит — одна из форм незернистых лейкоцитов, которая образуется в лимфатических узлах

- Липид — жироподобное вещество

- Локус — участок хромосомы, в котором локализован ген

М

- Макронуклеус — крупное ядро у инфузорий

- Макроспора — крупная спора, из которой развивается женский заросток (гаметофит)

- Макроспорангий — орган, в котором у споровых и семенных растений развиваются женские заростки

- Макрофаг — клетка, способная к захватыванию и перевариванию посторонних частичек.

Открыл Мечников

Открыл Мечников - Макрофит — растение-макроорганизм

- Макроэволюция — Процесс образования крупных таксонов

- Медиатор — Вещество, молекулы которого способны реагировать со специфическими рецепторами клеточной мембраны и изменять ее проницаемость

- Междоузлие — участок стебля растения между точками прикрепления листьев

- Межклетник — полость между клетками в теле растения

- Мезенхима — соединительная ткань, возникает за счет клеток, которые выселяются из разных зародышевых листков: энто-, эндо- и мезодермы

- Мезоглея — студенистое вещество, залегающее между экто- и эндодермой у губок и кишечнополостных

- Мезодерма — серединный зародышевый листок

- Мезотелий — эпителиальная ткань, выстилающая серозные оболочки полостей тела

- Мезофилл — мякоть или основная часть листка растений

- Мезофит — растение, обитающее в условиях более или менее достаточного, но не избыточного увлажнения

- Мейоз — процесс деления гамет, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа хромосом

- Меланизм — явление темной окраски животных, зависящий от наличия в их покровах черных и темно-коричневых пигментов

- Метаболизм — обмен веществ

- Метаморфоз — процесс превращения ювенильных фаз развития во взрослое животное

- Метафаза — вторая стадия деления ядра

- Механорецептор — чувствительное нервное окончание, воспринимающее раздражения

- Микология — наука, изучающая грибы

- Микориза — симбиотическое обитание грибов на корнях деревьев

- Микробиология — наука, изучающая микроорганизмы

- Микронуклеус — меньшее из ядер инфузорий

- Микроспора — мелкая спора, из которой развивается мужской заросток

- Микрофаг — одна из форм лейкоцитов, способных к фагоцитозу мелких инородных частиц, в т.

ч. микробов

ч. микробов - Микрофил — организм, выносящий только очень небольшие колебания температуры

- Микрофлора — флора микроорганизмов в сообществе

- Микроэфолюция — процесс образования популяций и подвидов

- Мимикрия — подражательность, имитирование

- Миоцен — нижнее подразделение неогенового периода

- Митоз — непрямое деление ядра клетки, в результате увеличивается число клеток

- Митохондрия — энергетическая станция клетки

- Мицелий — вегетативное тело гриба, состоящее из нитей – гифов

- Многодомность — образование двуполых и однополых цветков на одной особи растений

- Модификация — ненаследственное изменение признаков организма, возникающее под воздействием изменившихся условий окружающей его среды

- Моногамия — единобрачие, спаривание самца с одной самкой в течение одного или нескольких сезонов

- Монокарпия — растение, плодоносящее и цветущее один раз

- Мутаген — любой фактор, вызывающий мутацию

- Мутагенез — процесс возникновения мутаций

- Мутация — изменение наследственных свойств организма

- Мутуализм — форма симбиоза, при которой каждый из сожителей получает относительную равную пользу

Н

- Нейрула — стадия развития зародыша хордовых, в которой происходит закладка из эктодермы пластинки нервной трубки

- Некрофаг — организм, питающийся мертвыми животными

- Неолит — новый каменный век

- Неофит — недавно появившийся в местной флоре вид, например сорняк

- Нерест — выметание рабами яйц

- Нимфа — последняя личиночная фаза постэмбрионального развития членистоногих, развивающихся с неполным метаморфозом

- Нить ахроматиновая — микротрубочка, входящая в состав ахроматинового веретена

- Нуклеазы — ферменты, расщепляющие нуклеиновые кислоты в живых организмах

- Нуклеотид — фосфорный эфир нуклеозида, состоящий из азотистого основания, углевода и остатка фосфорной кислоты

О

- Овуляция — выход яйцеклеток из яичника в полость тела

- Однодомность — образование женских (пестичных) и мужских (тычиночных) однополых цветков на одной и той де особи растения

- Околоплодник — оболочка плода растений, формируется стенками завязи

- Околоцветник — органы цветков, окружающие тычинки и пестик

- Онтогенез — индивидуальное развитие организма от зачатия до смерти

- Оогамия — тип полового процесса, при котором в оплодотворении участвуют яйцеклетка и сперматозоид

- Оогенез — образование женских половых клеток у растений

- Оогоний — женский половой орган

- Органелла — постоянный участок тела одноклеточной особи

- Органогенез — процесс формирования и развития органов в течение онтогенеза

- Органоид — обязательная структура цитоплазмы, выполняющая определенную функцию

- Орнитология — наука, изучающая птиц

- Осморегуляция — физико-химический процесс поддержания давления жидкости внутри тела

П

- Палеолит — древнейший период каменного века

- Палеонтология — наука, изучающая ископаемые организмы, условия их жизни

- Параллелизм — независимое приобретение организмами в ходе эволюции сходных черт строения на базе особенностей, унаследованных от общих предков

- Паренхима — основная ткань растений, состоящая из живых клеток, осуществляет ассимиляцию

- Партеногенез — развитие зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки

- Пелликула — часть живой клетки, участвующая в обмене веществ

- Перисперм — запасающая диплоидная ткань семени растений, в которой откладываются питательные вещества

- Пестик — женский орган цветка, образованный одним или несколькими замкнутыми плодолистиками

- Пестицид — химическое соединение, используемое для защиты растений

- Пигменты — окрашенные вещества тканей организмов, от которых зависит окраска организмов

- Пиноцитоз — поглощение жидких веществ

- Пирамида экологическая — графическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и редуцентами в экосистеме, которое выражается в единицах массы

- Плазма — жидкая или гелеобразная часть крови, лимфы

- Пластида — окрашенные пигментами или бесцветные цитоплазматические тельца клеток растений

- Плацента — орган связи зародыша с телом матери в период внутриутробного развития

- Плодолистик — спороносный лист в цветке, включающий семязачатки и при срастании краями образуют завязь пестика

- Побег — растительная ось, удлиненная или укороченная, нередко видоизмененная, и несущая листья и почки, стебли и листья побега возникают из меристемы (конуса нарастания)

- Подвид — географическая обособленная часть вида, особи в которой под влиянием факторов среды приобрели устойчивые особенности, отличающие ее от других частей того же вида

- Пойкилотерм — организм, не способный поддерживать внутреннюю температуру тела, а потому меняющий ее в зависимости от температуры среды

- Полигамия — многоженство – спаривание самца в период размножения со многими самками

- Полимерия — зависимость развития одного и того же признака или свойства организма от нескольких независимых по действию генов

- Полиморфизм — наличие в составе одного вида несколько четко морфологически отличающихся форм

- Полиплоидия — наследственное изменение, связанное с кратным увеличением основного числа хромосом в клетках организма

- Полярность — ориентация в пространстве морфологических процессов и структур у организмов, приводящая к возникновению морфологических различий на противоположных концах клеток

- Популяция — совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и населяющих определенное пространство

- Почкование — бесполое размножение, при котором дочерние особи формируются из тканей материнского организма

- Правило Э.

Чаргаффа — в любых молекулах ДНК молярная сумма пуриновых оснований равна сумме пиримидиновых оснований

Чаргаффа — в любых молекулах ДНК молярная сумма пуриновых оснований равна сумме пиримидиновых оснований - Прививка — пересадка отрезка побега (черенка) или почки (глазка) одного растения (привоя) на другой (подвой)

- Привой — фрагмент одного растения, привитый на другое растение

- Принцип Харди – Вайнберга — при отсутствии внешнего давления какого-либо фактора частоты генов в популяции стабилизируются в течение одной смены поколений

- Продуцент — организм – автотроф, производящий органические вещества из неорганических составляющих

- Прокариоты — организмы, не имеющие ядра

- Протеид — сложный белок, содержащий небелковый компонент – нуклеопротеиды

- Протеин — простой белок, состоящий только из остатков аминокислот

- Протоплазма — содержимое живой клетки, включая ядро и цитоплазму

- Протопласт — содержимое растительной клетки; состоит из клеточной мембраны, цитоплазмы и кариоплазмы, но не включает клеточную оболочку

- Профаза — первая фаза деления клетки и ее ядра

- Пыльник — часть тычинки, в которой образуется пыльца

Р

- Радиация адаптивная — развитие в процессе эволюции различных видов из одного вида в различающихся условиях существования

- Развитие параллельное — возникновение в процессе эволюции от близких форм новых ветвей развития со сходными признаками

- Развитие прямое — развитие с постепенным ростом сформировавшегося зародыша без метаморфоза

- Размножение бесполое — возникновение двух или более новых особей в результате деления или почкования одноклеточных организмов

- Размножение вегетативное — развитие новой особи или части колонии из частицы материнской

- Размножение половое — развитие новой особи из зиготы, которая образуются при слиянии женских и мужских гамет

- Регенерация — восстановление организмом утраченных или поврежденных частей тела

- Регресс биологический — эволюционный упадок, упрощение систематической группы

- Редукция — уменьшение числа, размеров органов и тканей, упрощение их строения

- Редупликация — удвоение молекулы ДНК

- Редуцент — организм, превращающий органические вещества из неорганических (грибы и бактерии)

- Резистентность — устойчивость организма, невосприимчивость к каким – либо ядам

- Резус–фактор — антиген, содержащийся в эритроцитах

- Рекомбинация — появление новых сочетаний генов, ведущее к новым комбинациям признаков у потомства

- Реликт — биоценоз, занимающий небольшую площадь

- Репродукция — воспроизведение особей – размножение

- Рефлекс — ответная реакция организма на действие раздражителя

- Рецептор — специальное чувствительное образование, которые воспринимают и преобразуют раздражения из внешней или внутренней среды организмы

- Рецессивность — отсутствие фенотипического проявления одного аллеля у гетерозиготной особи

- Рибоза — моносахарид, присутствующий во всех живых клетках в составе РНК

- Рибосома — внутриклеточная частица, состоящая из РНК и белков, осуществляет биосинтез белка

- Ризоиды — нитевидные образования у мхов, заростков папоротников, лишайников, некоторых грибов и водорослей, выполняющие функцию корней

- Ризосфера — почва, окружающая корни растений, в которой большое количество микроорганизмов

- РНК — высокомолекулярное органическое соединение, образована нуклеотидами, в которые входят азотистые основания и рибоза

- Рудимент — недоразвитые органы, ткани и признаки, имевшиеся у предков, но утратившие значение в филогенезе

- Рыльце (пестика) — верхняя часть пестика в цветке

С

- Сапробионт — водный организм, живущий в водоеме, сильно загрязненном органическими веществами, с малым содержание кислорода

- Сапротроф — организмы, питающиеся падалью

- Сапрофаг — животные – санитары, питающиеся трупами, навозом

- Сапрофит — бактерия, гриб, растение, питающиеся за счет готового органического вещества и минеральных солей

- Свертывание крови — превращение жидкой крови в эластичный сгусток в результате перехода растворенного в ее плазме белка фибриногена в нерастворимый фибрин

- Секреция — процесс образования и выделения специальными железами активных веществ

- Селекция — выведение новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов

- Семядоли — первые листья зародыша семенных растений

- Семяпочка —образование у семенных растений, из которого развивается семя

- Сеть эндоплазматическая — органоид, характерный для эукариот – совокупность сообщающихся друг с другом канальцев, вакуолей

- Симбиоз — тип взаимоотношений организмов разных организмов – совместное выгодное проживание 2-х особей

- Симметрия билатеральная — расположение частей тела, позволяющее разделить его на 2 равные половины лишь одной плоскостью

- Симметрия лучистая —расположение частей тела, позволяющее разделить его на 2 равные половины в нескольких плоскостях

- Синантроп — вид, обитающий вблизи человека

- Синапс — место соприкосновения нервных клеток друг с другом

- Синус — углубление, полость, выпячивание, длинный замкнутый канал

- Синэкология — раздел экологии, исследующий биотические сообщества и их взаимоотношения со средой обитания

- Склеренхима — механическая ткань стеблей и листьев растений, состоящая из волокон целлюлозы и склереид (каменистые клетки)

- Слепота куриная — не способность видеть в темноте

- Соцветие — часть растения, несущая цветок

- Сперма — жидкость, которая вырабатывается мужскими половыми железами, содержащая сперматозоиды

- Спермагенез — образование мужских половых клеток у низших растений в антеридиях, у высших растений – в пыльцевой трубке, у животных – в семеннике

- Сперматофор — склеенный пакет сперматозоидов

- Сперматоцит — мужская половая клетка в период роста и созревания

- Спермий — у животных – сперматозоид; у голосеменных и покрытосеменных растений – мужская половая клетка

- Спорангий — орган, в котором образуются споры

- Спорофилл — видоизмененный лист хвощей, плаунов и высших растений, на котором развиты спорангии

- Спорофит — этап жизненного цикла растения от зиготы до образования спор

- Стебель — вегетативный орган высших растений, который являются осью побега

- Стигма — дыхальце – отверстие, которым открывается на поверхность тела орган дыхания (трахея) членистоногих животных

- Строма — любая опорная структура органов, тканей, клеток и внутриклеточных образований

- Субстрат — опорный компонент, одновременно и питательная среда

- Суккулент — растение с сочными мясистыми листьями (агава, алоэ) или стеблями

- Сукцессия — последовательная смена экосистем, возникающих на определенном участке земной поверхности

- Сцепление генов — связь между генами, которые расположены в одной хромосоме

- Сыворотка — жидкая часть крови без форменных элементов и фибрина, образующая в процессе их отделения при свертывании крови в организме

Т

- Таксис — направленное перемещение организмов под влиянием односторонне действующего стимула: света (фототаксис), температуры (термотаксис), химических веществ (хемотаксис), влажности (гидротаксис), движения воды и воздуха – реотаксис

- Таксон — расположение в порядке

- Телобласты — две или несколько зародышевых клеток, на основе которых формируется мезодерма

- Телофаза — заключительная фаза деления клетки и ее ядра, в результате которой образуется две дочерние клетки

- Термопериодизм — реакция растений на периодическую смену повышенных и пониженных температур, выражающаяся в изменении процессов роста и развития

- Терморегуляция — способность организма обеспечивать постоянство температуры тела

- Терморецептор — чувствительное нервное окончание, реагирующее на изменения температуры

- Терофит — однолетнее растение, полностью отмирающее к зиме

- Термофил — организм, который не может жить в условиях пониженной температуры

- Тимин — пиримидиновое основание, содержащееся во всех организмах в составе ДНК

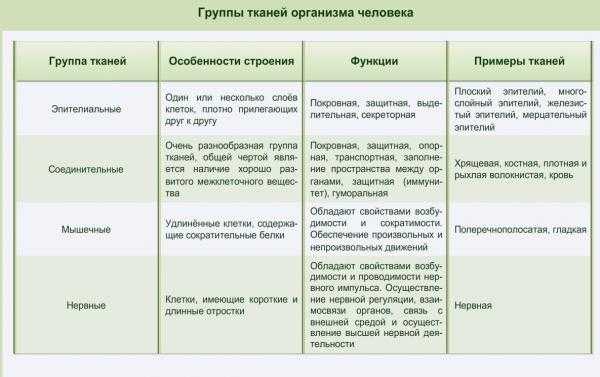

- Ткань — совокупность клеток, выполняющая определенную роль

- Токсикоз — явление общего отравления организма продуктами, образующимися в самом организме

- Трансдукция — пассивный перенос бактериальных генов из одной клетки в другую

- Транскрипция — биосинтез РНК на матрице ДНК – первый этап реализации генетической информации, в ходе которого последовательность нуклеотидов ДНК «переписывается» в нуклеотидную последовательность РНК

- Трансляция — синтез полипептидных цепей белков, идущий в клетках путем «считывания» генетической информации, «записанной» в виде последовательности нуклеотидов в молекулах и-РНК

- Транспирация — испарение воды растением

- Трансфераза — класс ферментов, катализирующих реакции переноса групп атомов от молекулы одного вещества (донора) на молекулу другого вещества

- Трансформация — изменение наследственных свойств клетки в результате проникновения или искусственного привнесения в нее чужеродной ДНК

- Трансформизм — представление об изменении и превращении форм организмов, происхождении одних из них

- Тромбоцит — форменный элемент крови, участвующий в свертывании крови

- Тропизм — направленное ростовое движение органов растений, вызванное односторонним действием раздражителя

- Тургор — упругость растительных клеток, тканей и органов вследствие давления содержимого клеток на их эластичные стенки

- Тычинка — мужской орган цветка, состоящий из тычиночной нити и пыльника

Ф

- Фагоцит — клетка многоклеточных животных, способная захватывать и переваривать посторонние тела

- Фагоцитоз — захват и поглощение живых клеток и неживых частиц

- ФАД — флавинадениндинуклеотид – кофермент, состоящий из соединенных в цепочку рибофлавина, рибита, 2 фосфорных групп, рибозы и аденина

- Фанерофит — растение, с которого почки возобновления, продолжающие рост после неблагоприятного времени года, находятся высоко над землей

- Фауна — животный мир земли

- Фенотип — совокупность всех внутренних и внешних признаков и свойств особи, сформировавшихся на базе генотипа в процессе онтогенеза

- Фермент — биологический катализатор – белок, регулирует метаболизм

- Феромоны — биологически активные вещества, вырабатываемые животными, оказывают влияние на поведение

- Фибриллы — тонкие волоконца, расположение внутри нервных клеток

- Физиология — наука, изучающая процессы, протекающие в организме

- Филогенез — историческое развитие организмов

- Фитогормон — физиологически активное вещество, образующееся в растениях и регулирующее их рост и развитие

- Фитонцид — вещество, убивающее микроорганизмы (содержится в луке, чесноке)

- Фитофаг — животное, питающееся только растительной пищей

- Флора — растительный мир земли

- Флоэма — ткань высших растений, которая проводит органические вещества из листьев во все части растения

- Фотопериодизм — реакции организмов на смену дня и ночи, которые проявляются в колебаниях интенсивности физиологических процессов

- Фоторецепторы — светочувствительные образования, способные поглощать свет и преобразовывать световое раздражение в нервный импульс

- Фотосинтез — поглощение углекислого газа и выделение кислорода, при котором образуется глюкоза

- Фототроф — фотосинтезирующий организм, т.

е. использующий энергию света

е. использующий энергию света - Фотофил — любой светолюбивый организм

- Фотофоб — тенелюбивый организм, не выносящий яркого света

Х

- Хамефит — одна из жизненных форм растений, которая характеризуется расположением почек возобновления у поверхности почвы

- Хеморецептор — чувствительные нервные окончания, воспринимающие химические раздражения

- Хемосинтез — процесс образования некоторыми микроорганизмами органических веществ из двуокиси углерода за счет энергии, получаемой при окислении неорганических веществ

- Хемотроф — автотрофный организм, синтезирующий органические вещества за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и других веществ, имеющихся в воде и почве

- Хлоропласт — пластид, придающий зеленый цвет растениям

- Хророфилл — зеленый пигмент растений, содержащийся в хлоропластах

- Хоринон — наружная оболочка зародышей высших животных

- Хроматида — одна из 2-х нуклеопротеидных нитей, образующихся при удвоении хромосом в процессе клеточного деления

- Хроматофор — крупный хлоропласт в клетке водорослей

- Хромопласт — пластид, придающий красный, оранжевый, желтый цвета растениям

- Хромосома — самовоспроизводящийся структурный элемент ядра клетки, содержащий ДНК, в которой заключена наследственная информация

Ц

- Цветоложе — осевая часть цветка, продолжение цветоножки или стебля, на котором расположен цветок

- Цветоножка — часть стебля, несущая цветок

- Цветонос — стебель, на котором расположены цветки

- Целлюлоза — углевод из группы полисахаридов, состоящий из остатков молекул глюкозы – главная часть клеточных стенок растений

- Целом — вторичная полость тела

- Ценоз — любое сообщество организмов

- Центриоль — клеточный органоид, две или большее парное число цилиндрических структур, образующих клеточный центр

- Центромера — участок хромосомы, удерживающий вместе 2 ее нити (хроматиды)

- Цикл Кребса — процесс полного окисления в организмах активированной уксусной кислоты, а также Ц.

К. – завершающий этап распада углеводов, жиров и белков в организме животных

К. – завершающий этап распада углеводов, жиров и белков в организме животных - Циста — форма существования одноклеточных организмов, временно покрывающихся плотной оболочкой, которая позволяет этим организмам пережить неблагоприятные условия среды

- Цитозин — пиримидиновое основание, содержится во всех организмах в составе нуклеиновых кислот

- Цитокинез — процесс образования 2 новых клеток из одной – деление цитоплазмы

- Цитология — наука, изучающая строение, химический состав, функции клеток

- Цитоплазма — внеядерная часть протоплазмы клеток живых организмов; состоит из гиалоплазмы, в которой содержатся органоиды и клеточные включения

Ч

- Черенкование — Отделение от растения части его стебля, корня или листа, приживление этого фрагмента с последующим восстановлением недостающих органов целостного растения

Ш

- Шизогония — бесполое размножение путем разделения тела на большое количество дочерних особей

- Шизонт — фаза подготовки клетки к шизогонии у некоторых простейших

- Штамб — ствол дерева между корнем и кроной

- Штамм — чистая одновидовая культура микроорганизмов, выделенная из определенного источника и обладающая специфическими признаками

- Щиток — 1) соцветие; 2) первый семядольный лист зародыша злаков, прилегающий к эндосперму; 3) часть спинной части среднегруди насекомого

Э

- Эволюция — необратимое и направленное историческое развитие живой природы, при котором происходит изменение генетического состава популяций

- Экология — раздел биологии, изучающий взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей средой

- Экосистема — единый природный или природно-антропогенный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания

- Экотоп — место обитания сообществ

- Экскременты — твердые и жидкие испражнения животных

- Экскрет — конечный продукт обмена веществ

- Экскреция — удаление из организма конечных продуктов обмена веществ

- Эктодерма — наружный зародышевый листок эмбриона многоклеточных животных

- Эктопаразит — организм, паразитирующий на поверхности тела хозяина (вши, блохи)

- Эктоплазма — внешний слой цитоплазмы клеток

- Эмаль — плотные выделения, покрывающие зубную коронку

- Эмбриогенез — процесс зародышевого развития организма

- Эмбрион — организм животного, в ранний период развития – от начала дробления яйца до выхода из яйцевых оболочек

- Эндемик — местный вид, обитающий только в данном регионе

- Эндодерма — внутренний слой первичной коры в стеблях и корнях растений, регулирует поступление веществ в проводящие ткани

- Эндопаразит — организм, паразитирующий внутри хозяина (гельминты)

- Эндоплазма — внутренний слой цитоплазмы клеток, содержащий клеточные включения

- Эндосперм — запасающая триплоидная ткань семян растений, в которой откладываются питательные вещества, необходимые для развития зародыша

- Эндотелий — слой уплощенных клеток, образующихся из мезенхимы и выстилающих изнутри стенки кровеносных и лимфатических сосудов

- Энтодерма — внутренний слой эмбриона многоклеточных организмов, из которого формируются печень, легкие и поджелудочная железа

- Эпидермис — поверхностный слой кожи позвоночных животных, состоящий из многослойного эпителия

- Эпителий — ткань, покрывающая поверхность кожи, роговицу глаза и выстилающая все полости организма

- Эпифит — растение, поселяющееся на других растениях

- Эритроцит — красное кровяное тельце – безъядерные клетки, содержащие гемоглобин

- Эрозия — поверхностное повреждение эпителиального покрова кожи или слизистой оболочки

- Этология — наука, раздел зоологии о поведении животных в естественных условиях

- Эукариота — высший организм, четко оформленное ядро которого обладает оболочкой

Я

- Яйцеклетка — неподвижно женская половая клетка, из которой развивается организм в результате оплодотворения

- Ярус — часть слоя в сообществе растений

Решай с ответами:

- задание 1 по биологии

- задание 4 по биологии

- задание 5 по биологии

- задание 7 по биологии

- задание 8 по биологии

- задание 19 по биологии

Поделитесь в социальных сетях:

27 марта 2018, 09:51

Could not load xLike class!

Термины | Этимология | Определение |

Автотрофы | От греч. аутос – сам, трофе- пища | Организмы, способные самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических с использованием солнечной энергии, энергии химических превращений. Это зеленые растения и некоторые бактерий. |

Анаэробные бактерии | От греч. ан- отрицательная частица, аэр – воздух, биос- жизнь; бактерион- палочка | Организмы, способные жить и развиваться при отсутствии в среде свободного кислорода.

|

Антеннулы |

| Короткие усики у ракообразных

|

Антенны |

| Длинные усики у

ракообразных.

|

Артериальная кровь |

| Кровь, насыщенная кислородом.

|

Архебактерии | От греч. архиос- древнейший, бактерион- палочка | Древнейшие из ныне живущих прокариот, появились 3 млрд. лет тому назад.

|

Аэробные организмы | От греч. аэр – воздух, биос – жизнь | Организмы, способные жить и развиваться только при наличии в среде свободного кислорода(все растения, большинство простейших и многоклеточных животных, почти все грибы).

|

Бактериофаг | От греч. бактерион- палочка ,фагос-пожиратель | Вирус, поражающий

бактерии. |

Бациллы | От лат. бациллос- палочка | Вытянутые в длину бактерии. |

Биосфера | От греч. биос – жизнь, сфера- шар | Оболочка Земли, населенная живыми организмами.

|

Биоценоз | От греч. биос – жизнь, койнос – общий | Совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема.

|

Бинарная номенклатура | От лат. бинариус – двойной, состоящий из двух частей; номенклатура-роспись имен | Обозначение видов

двумя словами: первое- название рода, второе -видовой эпитет. |

Боковая линия |

| Характерный для рыб орган, воспринимающий движение воды, образован чувствительными клетками, сгруппированными на боковых поверхностях тела. |

Ботаника | От греч. ботанэ – трава | Наука о растениях.

|

Вайя | От греч байон- пальмовая ветвь | Лист папоротника |

Венозная кровь |

| Кровь, отдавшая кислород клеткам тела. |

Вибрионы | От фран. вибрион- колеблюсь, дрожу | Дугообразно изогнутые бактерии ( возбудитель

холеры). |

Вид | От лат. специес – эталон, единица измерения | Основная единица классификации. Совокупность особей, имеющих сходное строение, образ жизни, способных к скрещиванию с появлением плодовитого потомства и населяющих определенную территорию.

|

Вирус | От лат. вирус-яд | Неклеточная форма жизни.

|

Вирусология | От лат вирус- яд; греч. логос- учение | Научная дисциплина, исследующая вирусы. |

Воднососудистая система |

| Характерна для

иглокожих. Она представлена кольцевым каналом, окружающим пищевод, и

отходящими от него в лучи пятью радиальными каналами. |

Выводковые |

| Птицы, у которых птенцы вскоре после выхода из яйца способны следовать за матерью и самостоятельно клевать корм. |

Гаметофит | От греч. гамете- жена, гаметес- муж; фито-растение | Растение, производящее гаметы. |

Гемолимфа | От греч.гема – кровь, лат. лимфа – чистая вода | Бесцветная или зеленоватая жидкость, циркулирующая в сосудах или межклеточных полостях многих беспозвоночных (у членистоногих, моллюсков и др.), имеющих незамкнутую систему кровообращения. |

Геном | От греч. | Совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом данного организма (геном гамет человека представлен 23 хромосомами).

|

Гермафродитизм | От имен греч. богов Гермеса и Афродиты; в переводе означает – мифическое обоеполое существо.

| Наличие органов мужского и женского пола у одной и той- же особи. |

Гетеротрофы | От греч. гетерос- другой, трофе- пища | Организмы, использующие для питания только готовые органические вещества. |

Гидромедуза | От греч. хидор- вода, влага; | Свободноплавающие половые особи класса гидроидных.

|

Гифы | От греч. | Микроскопические ветвящиеся нити, образующие вегетативное тело гриба – таллом.

|

Грибница |

| Вегетативное тело гриба (таллом), состоящее из тонких ветвящихся нитей- гиф. Служит для поглощения из субстата питательных веществ.

|

Гусеница |

| Червеобразная личинка бабочек, имеющая членистое тело и не более пяти пар ножек.

|

Двойное оплодотворение |

| Тип полового

процесса, свойственный только цветковым растениям. Заключается в том, что при

формировании семени оплодотворяется не только яйцеклетка, но и центральное

ядро зародышевого мешка.

|

Двусторонняя симметрия |

| Симметрия, при которой органы располагаются по обе стороны от предполагаемой плоскости, делящей организм вдоль на две половины.

|

Диафрагма | От греч. диафрагма- перегородка | Мышечная перегородка, разделяющая полость тела на грудной и брюшной отделы.

|

Диплококки | От греч. ди- два, коккос- зерно | Бактерии, состоящие из попарно сближенных кокков (две клетки в одной капсуле).

|

Естественный отбор |

| Основной движущий

фактор эволюции организмов.

|

Заросток |

| Половое поколение (гаметофит) у высших споровых растений (плаунов, хвощей, папоротниковидных). Развивается из споры и образует мужские и женские половые органы. |

Зоология | От греч. зоон- животное , логос- учение | Наука о животных, изучающая многообразие животного мира, строение и жизнедеятельность животных, распространение, связь со средой обитания, закономерности индивидуального и исторического развития. |

Иммунодефицит | От лат. иммунитас- освобождение, дефицит-недостает | Неспособность организма

противостоять любым инфекциям. |

Инстинкт | От лат. инстинктус -побуждение | Сложное, наследственно обусловленное поведение, характерное для особей данного вида при определенных условиях.

|

Искусственный отбор |

| Выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном отношении особей животных, растений, микроорганизмов данного вида, породы, сорта, штамма для получения от них потомства с желательными свойствами. |

Каротиноиды | От лат. карота- морковь; греч. ейдос- форма, вид | Пигменты красного, желтого и оранжевого цвета, встречающиеся в растительных и некоторых животных тканях.

|

Камбий | От греч. | Образовательная ткань, расположенная между древесиной и лубом и производящая нарастание их в толщину. |

Киль |

| Высокий гребень на грудине у большинства птиц.

|

Классификация | От лат. классис – разряд, класс, фауере -делать | Распределение всего множества живых организмов по определенной системе соподчиненных групп- таксонов (классы, семейства, роды, виды и др.) |

Клоака | Лат. клоака | Расширенная часть задней кишки, в которую открываются пищеварительная, выделительная и половая системы. |

Кокки | От греч. | Бактерий, имеющие шарообразную форму.

|

Кокон | Фран. кокон | Защитное образование, предохраняющее яйца, зародыши или куколки. |

Колония | От лат. колония- поселение | Группа совместно живущих особей одного или нескольких видов, способных жить самостоятельно. |

Конкуренция | От лат. конкуррере –сталкиваться, бежать вместе | Взаимоотношения между организмами одного и того же вида или разных видов, соревнующихся за одни и те же ресурсы внешней среды при недостатке последних. |

Кутикула у растений | От лат. | Слой жирового вещества, покрывающего сплошной пленкой поверхность надземных органов многих растений. Играет защитную роль. |

Кутикула у животных | От лат. кутикула-кожица | Плотное неклеточное образование на поверхности клеток эпителиальной ткани. |

Линька |

| Периодическая смена наружных покровов и различных их образований (чешуй, шерсти, перьев и др.). |

Ложноножки |

| Временные цитоплазматические выросты у одноклеточных организмов и некоторых клеток многоклеточных животных (нр, кищечнополостных). |

Лучевая симметрия |

| Симметрия, при

которой одинаковые органы располагаются по лучам, расходящимся от центра

(губки, кишечнополостные). |

Мантия | От греч. мантион – плащ | Две складки, свисающие у моллюсков по бокам тела. |

Матка |

| Полый мышечный орган, внутри которого развивается детеныш. |

Мегаспора | От греч. мега – крупный, спора-семя, посев | Крупные женские споры у папоротников. |

Мезоглея | От греч. мезос – средний, промежуточный; глейос- клейкий | Бесструктурное студенистое вещество, залегающее между экто- и энтодермой у губок и кишечнополостных. Сильно насыщена водой( до 98 %). |

Мезодерма | от греч. | Срединный зародышевый мешок у многоклеточных животных, включая человека. |

Микология | От греч. микос- гриб, логос- учение, наука | Наука о грибах. |

Микориза | От греч. микос – гриб, риза- корень | Симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения. |

Микробиология | От греч. микрос – малый, биос- жизнь, логос- наука | Биологическая дисциплина, изучающая микроорганизмы. |

Микроспора | От греч. микро- малый, спора- семя, посев | Мелкие мужские

споры у папоротников. |

Миксотрофы | От лат. миксио- смешивание | Организмы со смешанным типом питания: они способны к фотосинтезу, но питаются также и органическими веществами, поедая бактерий и других простейших. |

Нерест

|

| Выметывание рыбами половых продуктов – зрелой икры и молок с последующим оплодотворением. |

Общественные насекомые |

| Ряд групп насекомых, образующих постоянные (сезонные или многолетние) объединения- семьи, состоящие из размножающихся и рабочих особей. |

Опахало |

| Часть пера,

образовано сетью тонких роговых пластинок ( бородок) первого и второго порядка. |

Организм | От лат. организмо – придаю стройный вид | Любое живое существо, целостная система, носитель жизни, обладающий совокупностью свойств: обменом веществ, ростом, развитием, размножением и др. |

Параподий |

| Боковые подвижные выросты тела с пучком щетинок у многощетинковых червей. |

Патогенные бактерии | От греч. патос – болезнь, генезис- происхождение | Это бактерии, которые вызывают тяжелые заболевания человека и животных. |

Паутина |

| Это затвердевающий

на воздухе секрет желез, состоящий в основном из белка, близкого к шелку, но

значительно более прочного. |

Педипальпы | От лат. pēs — нога + palpo — гладить, щупать; «ногощупальца» | Ногощупальца – ротовые органы паукообразных, служат для захвата и удержания добычи. Они длиннее хелицер. |

Пиноцитоз | От греч. пино – пить; цитоз – клетка | Захват и поглощение клеткой жидкости и растворенных в ней веществ. |

Планула | От лат слова планус- плоский | Личинка гидроидных, покрытая ресничками, которая в дальнейшем прикрепляется к подводным предметам и дает начало новому полипу. |

Плацента | От лат. плацента- лепешка | Орган связи

зародыша с телом матери в период внутриутробного развития у плацентарных

млекопитающих; через плаценту к зародышу поступают из крови материнского

организма кислород, питательные вещества и выделяются продукты распада и

углекислый газ. |

Плодовое тело |

| Наружная часть – то, что мы обычно называем «грибом», состоит из гиф, очень плотно переплетенных. |

Полиморфизм | От греч. полис- многочисленный, морфе – форма | Наличие в составе одного вида несколько четко морфологически отличающихся форм (пчел, муравьев, термитов): «царица», «рабочие», «солдаты» и т. п.

|

Популяция | От лат. популус – народ, население | Совокупность всех представителей данного вида, занимающих определенное пространство в одно и то же время.

|

Порода |

| Совокупность

домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком.

|

Псевдоподии |

| Выросты цитоплазмы у саркодовых, образуются при необходимости для передвижения и захвата пищи.

|

Птенцовые |

| Птицы, у которых птенцы выходят из яйца беспомощными, долгое время находятся в гнезде и выкармливаются родителями.

|

Регенерация | От лат. регенерацио -восстановление, возобновление | Восстановление организмом утраченных или поврежденных частей тела. |

Рефлекс | От лат. рефлексус-отраженный | Ответная реакция

организма на раздражение, осуществляемая при посредстве нервной системы. |

Ризоиды | От греч. риза- корень, эйдос- вид | Выросты тела, служат для прикрепления к грунту или подводным скалам (у мхов, заростков папоротников, лишайников, некоторых водорослей и грибов). |

Сарцины | От лат слова сарсина-связка, узел | Шаровидные бактерии, имеющие вид плотных пачек. |

Сегменты | От лат. сегментум-отрезок | Один из многих однородных члеников тела некоторых животных,а также один из однородных участков какого- нибудь органа. |

Сердцевина |

| Основная ткань,

расположенная в центре стебля; выполняет запасающую функцию. |

Симбиоз | От лат сим- вместе, биос- жизнь | Формы совместного существования различных организмов. |

Систематика | От греч. систематикос-упорядоченный | Раздел биологии, задачей которого является описание и обозначение всех существующих и вымерших организмов, а также их классификация.

|

Склероции | От греч.склерос -твердый | Утолщения, возникающие на месте переплетения гиф.

|

Слоевище (таллом) | От греч. таллос – росток | Вегетативное тело

водорослей, грибов, лишайников, некоторых моховидных, неразделенное на органы

(лист, стебель, корень) и не имеющее настоящих тканей.

|

Сорт |

| Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная человеком. |

Спорангий | От греч. спора-посев, семя; ангейон – сосуд | Одноклеточный или многоклеточный орган бесполого размножения, в котором образуются споры. |

Спорофит | От греч. спора – посев, фитон – растение | Растение, образующее споры. |

Спириллы | От лат спирилла-изгиб | Закрученные по спирали бактериальные клетки. |

Статоцист | От греч. | Орган равновесия: небольшой пузырек эктодермального происхождения с чувствительными ресничками и камушками внутри. |

Статолит | От греч. статос – стоящий, литос- камень | Мелкие песчинки ,попадающие в статоцист и выполняющие роль «слуховых камешков». |

Стрептококки | От греч. стрептос-цепочка, коккос – зерно | Бактерий, имеющие форму шариков, образуют цепочки клеток (возбудители ангины, скарлатины).

|

Теплокровные животные |

| Животные, сохраняющие

относительно постоянную температуру тела при изменении температуры окружающей

среды (птицы, млекопитающие). |

Трахеи | От греч. трахейлос -горло | Воздухоносные дыхательные трубки у некоторых беспозвоночных.

|

Трахеиды | От греч. трахейлос- горло, эйдос – вид | Мертвые веретенообразные клетки с толстыми оболочками, выполняющие проводящую и опорную функции.

|

Тургор | От лат. тургере –быть набухшим, наполненным | Упругость растительных клеток, органов вследствие давления содержимого клеток на их эластичные стенки. |

Фагоцитоз | От греч. фагео- пожирать, цитоз- клетка | Поглощение клеткой

крупных молекул органических веществ и даже целых клеток. |

Фасеточные глаза |

| Сложные глаза, состоящие из большого количества отдельных мелких глазков, объединенных вместе.

|

Фикоцианин | От греч. фикос- водоросль, цианос- темно- синий | Водорастворимый пигмент синего цвета в хлоропластах багрянок.

|

Фикоэритрин | От греч. фикос- водоросль, эритрин-красный | Водорастворимый пигмент красного цвета в хлоропластах багрянок.

|

Финна |

| Одна из личиночных

стадий развития у ленточных червей. Имеет вид пузыря, в полость которого

ввернута одна или несколько сформированных головок червей, развивающихся в

окончательном хозяине во взрослые черви.

|

Фитобентос | От греч. фитон- растение, бентос-глубина | Придонная растительность. |

Фитопланктон | От греч. фитон- растение, планктос – блуждающий | Одноклеточные водоросли в толще воды. |

Фитогормоны | От греч. фитон – растение, гормао- возбуждаю | Растительные гормоны, которые регулируют процессы жизнедеятельности растительного организма.

|

Фототаксис | От греч. фотос – свет, таксис- расположение в порядке | Направленное

перемещение организмов, отдельных клеток и их органелл под влиянием света. |

Хемосинтез | от лат. хемия и греч. синтетис – соединение | Процесс образования некоторыми микроорганизмами органических веществ из двуокиси углерода благодаря энергии, получаемой при окислении неорганических соединений.

|

Хелицеры | От греч. слова хеле- клешня, коготь и церас- рог | Это ногочелюсти – ротовые органы паукообразных, служат для захвата и умерщвления добычи. |

Хитин |

| Твердое и плотное органическое вещество, входящее в состав наружного скелета членистоногих.

|

Хлорелла | От греч. хлорос- зеленый | Одноклеточная

водоросль.

|

Хлорофилл | От греч. хлорос- зеленый, филлон- лист | Зеленый пигмент, находящийся в хлоропластах зеленых растений.

|

Холоднокровные животные |

| Животные, температура тела которых меняется в зависимости от температуры окружающей среды (беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся).

|

Хорда | От греч. хорде – струна | Эластичная скелетная ось у хордовых животных, расположена под нервной трубкой; выполняет опорную функцию.

|

Хроматофоры | От греч. хрома- цвет, форос- несущий | Органоиды

водорослей, которые содержат пигменты, обеспечивающие фотосинтез.

|

Циста | От греч. цистос – пузырь | Временная форма существования многих одноклеточных организмов, характеризующаяся наличием защитной оболочки.

|

Штамм | нем. штамм-племя, род | Искусственная популяция микроорганизмов, характеризующаяся наследственно закрепленной продуктивностью.

|

Эволюция | От лат. эволютио- развертывание | Необратимый исторический процесс развития живых организмов.

|

Эктодерма | От греч. эктос – вне, дерма- кожа | Наружный

зародышевый мешок эмбриона многоклеточных животных.

|

Эмбриология | от греч. эмбрион- зародыш и логос- учение | Раздел биологии, изучающий зародышевый период развития организмов.

|

Энтодерма | От греч. энтос – внутри, дерма- кожа | Внутренний листок эмбриона многоклеточных животных.

|

Издания | Библиотечно-издательский комплекс СФУ

- Издания(активная вкладка)

- Услуги

Все года изданияТекущий годПоследние 2 годаПоследние 5 летПоследние 10 лет

Все виды изданийУчебная литератураНаучная литератураЖурналыГазетыМатериалы конференций

Все темыЕстественные и точные наукиАстрономияБиологияГеографияГеодезия. КартографияГеологияГеофизикаИнформатикаКибернетикаМатематикаМеханикаОхрана окружающей среды. Экология человекаФизикаХимияТехнические и прикладные науки, отрасли производстваАвтоматика. Вычислительная техникаБиотехнологияВодное хозяйствоГорное делоЖилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживаниеКосмические исследованияЛегкая промышленностьЛесная и деревообрабатывающая промышленностьМашиностроениеМедицина и здравоохранениеМеталлургияМетрологияОхрана трудаПатентное дело. Изобретательство. РационализаторствоПищевая промышленностьПолиграфия. Репрография. ФотокинотехникаПриборостроениеПрочие отрасли экономикиРыбное хозяйство. АквакультураСвязьСельское и лесное хозяйствоСтандартизацияСтатистикаСтроительство. АрхитектураТранспортХимическая технология. Химическая промышленностьЭлектроника. РадиотехникаЭлектротехникаЭнергетикаЯдерная техникаОбщественные и гуманитарные наукиВнешняя торговляВнутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживаниеВоенное делоГосударство и право. Юридические наукиДемографияИскусство. ИскусствоведениеИстория. Исторические наукиКомплексное изучение отдельных стран и регионовКультура.

Экология человекаФизикаХимияТехнические и прикладные науки, отрасли производстваАвтоматика. Вычислительная техникаБиотехнологияВодное хозяйствоГорное делоЖилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживаниеКосмические исследованияЛегкая промышленностьЛесная и деревообрабатывающая промышленностьМашиностроениеМедицина и здравоохранениеМеталлургияМетрологияОхрана трудаПатентное дело. Изобретательство. РационализаторствоПищевая промышленностьПолиграфия. Репрография. ФотокинотехникаПриборостроениеПрочие отрасли экономикиРыбное хозяйство. АквакультураСвязьСельское и лесное хозяйствоСтандартизацияСтатистикаСтроительство. АрхитектураТранспортХимическая технология. Химическая промышленностьЭлектроника. РадиотехникаЭлектротехникаЭнергетикаЯдерная техникаОбщественные и гуманитарные наукиВнешняя торговляВнутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживаниеВоенное делоГосударство и право. Юридические наукиДемографияИскусство. ИскусствоведениеИстория. Исторические наукиКомплексное изучение отдельных стран и регионовКультура. КультурологияЛитература. Литературоведение. Устное народное творчествоМассовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информацииНародное образование. ПедагогикаНауковедениеОрганизация и управлениеПолитика и политические наукиПсихологияРелигия. АтеизмСоциологияФизическая культура и спортФилософияЭкономика и экономические наукиЯзыкознаниеХудожественная литератураХудожественные произведения

КультурологияЛитература. Литературоведение. Устное народное творчествоМассовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информацииНародное образование. ПедагогикаНауковедениеОрганизация и управлениеПолитика и политические наукиПсихологияРелигия. АтеизмСоциологияФизическая культура и спортФилософияЭкономика и экономические наукиЯзыкознаниеХудожественная литератураХудожественные произведения

Все институтыВоенно-инженерный институтБазовая кафедра специальных радиотехнических системВоенная кафедраУчебно-военный центрГуманитарный институтКафедра ИТ в креативных и культурных индустрияхКафедра истории России, мировых и региональных цивилизацийКафедра культурологии и искусствоведенияКафедра рекламы и социально-культурной деятельностиКафедра философииЖелезногорский филиал СФУИнженерно-строительный институтКафедра автомобильных дорог и городских сооруженийКафедра инженерных систем, зданий и сооруженийКафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимостиКафедра строительных конструкций и управляемых системКафедра строительных материалов и технологий строительстваИнститут архитектуры и дизайнаКафедра архитектурного проектированияКафедра градостроительстваКафедра дизайнаКафедра дизайна архитектурной средыКафедра изобразительного искусства и компьютерной графикиИнститут гастрономииБазовая кафедра высшей школы ресторанного менеджментаИнститут горного дела, геологии и геотехнологийКафедра геологии месторождений и методики разведкиКафедра геологии, минералогии и петрографииКафедра горных машин и комплексовКафедра инженерной графикиКафедра маркшейдерского делаКафедра открытых горных работКафедра подземной разработки месторожденийКафедра технической механикиКафедра технологии и техники разведкиКафедра шахтного и подземного строительстваКафедра электрификации горно-металлургического производстваИнститут инженерной физики и радиоэлектроникиБазовая кафедра “Радиоэлектронная техника информационных систем”Базовая кафедра инфокоммуникацийБазовая кафедра физики конденсированного состояния веществаБазовая кафедра фотоники и лазерных технологийКафедра нанофазных материалов и нанотехнологийКафедра общей физикиКафедра приборостроения и наноэлектроникиКафедра радиотехникиКафедра радиоэлектронных системКафедра современного естествознанияКафедра теоретической физики и волновых явленийКафедра теплофизикиКафедра экспериментальной физики и инновационных технологийКафедры физикиИнститут космических и информационных технологийБазовая кафедра “Интеллектуальные системы управления”Базовая кафедра “Информационные технологии на радиоэлектронном производстве”Базовая кафедра геоинформационных системКафедра высокопроизводительных вычисленийКафедра вычислительной техникиКафедра информатикиКафедра информационных системКафедра прикладной математики и компьютерной безопасностиКафедра разговорного иностранного языкаКафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектированияКафедра систем искусственного интеллектаИнститут математики и фундаментальной информатикиБазовая кафедра вычислительных и информационных технологийБазовая кафедра математического моделирования и процессов управленияКафедра алгебры и математической логикиКафедра высшей и прикладной математикиКафедра математического анализа и дифференциальных уравненийКафедра математического обеспечения дискретных устройств и системКафедры высшей математики №2афедра теории функцийИнститут нефти и газаБазовая кафедра пожарной и промышленной безопасностиБазовая кафедра проектирования объектов нефтегазового комплексаБазовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материаловКафедра авиационных горюче-смазочных материаловКафедра бурения нефтяных и газовых скважинКафедра геологии нефти и газаКафедра геофизикиКафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промысловКафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторожденийКафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплексаКафедра топливообеспеченя и горюче-смазочных материаловИнститут педагогики, психологии и социологииКафедра информационных технологий обучения и непрерывного образованияКафедра общей и социальной педагогикиКафедра психологии развития и консультированияКафедра современных образовательных технологийКафедра социологииИнститут торговли и сферы услугБазовая кафедра таможенного делаКафедра бухгалтерского учета, анализа и аудитаКафедра гостиничного делаКафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услугКафедра технологии и организации общественного питанияКафедра товароведения и экспертизы товаровКафедра торгового дела и маркетингаОтделение среднего профессионального образования (ОСПО)Институт управления бизнес-процессамиБазовая кафедра Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессовКафедра маркетинга и международного администрированияКафедра менеджмент производственных и социальных технологийКафедра цифровых технологий управленияКафедра экономики и управления бизнес-процессамиКафедра экономической и финансовой безопасностиИнститут физ. культуры, спорта и туризмаКафедра медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологийКафедра теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризмаКафедра теории и методики спортивных дисциплинКафедра физической культурыИнститут филологии и языковой коммуникацииКафедра восточных языковКафедра журналистики и литературоведенияКафедра иностранных языков для гуманитарных направленийКафедра иностранных языков для естественнонаучных направленийКафедра иностранных языков для инженерных направленийКафедра романских языков и прикладной лингвистикиКафедра русского языка и речевой коммуникацииКафедра русского языка как иностранногоКафедра теории германских языков и межкультурной коммуникацииИнститут фундаментальной биологии и биотехнологииБазовая кафедра “Медико-биологические системы и комплексы”Базовая кафедра биотехнологииКафедра биофизикиКафедра водных и наземных экосистемКафедра геномики и биоинформатикиКафедра медицинской биологииИнститут цветных металлов и материаловеденияБазовая кафедра “Технологии золотосодержащих руд”Кафедра автоматизации производственных процессов в металлургииКафедра аналитической и органической химииКафедра инженерного бакалавриата СDIOКафедра композиционных материалов и физико-химии металлургических процессовКафедра литейного производстваКафедра металловедения и термической обработки металловКафедра металлургии цветных металловКафедра обогащения полезных ископаемыхКафедра обработки металлов давлениемКафедра общаей металлургииКафедра техносферной безопасности горного и металлургического производстваКафедра физической и неорганической химииКафедра фундаментального естественнонаучного образованияИнститут экологии и географииКафедра географииКафедра охотничьего ресурсоведения и заповедного делаКафедра экологии и природопользованияИнститут экономики, государственного управления и финансовБазовая кафедра цифровых финансовых технологий Сбербанка РоссииКафедра бухгалтерского учета и статистикиКафедра международной и управленческой экономикиКафедра социально-экономического планированияКафедра теоретической экономикиКафедра управления человеческими ресурсамиКафедра финансов и управления рискамиКрасноярская государственная архитектурно-строительная академияКрасноярский государственный технический университетКрасноярский государственный университетМежинститутские базовые кафедрыМежинститутская базовая кафедра “Прикладная физика и космические технологии”Политехнический институтБазовая кафедра высшей школы автомобильного сервисаКафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производствКафедра материаловедения и технологии обработки материаловКафедра машиностроенияКафедра прикладной механикиКафедра робототехники и технической кибернетикиКафедра стандартизации, метрологии и управления качествомКафедра тепловых электрических станцийКафедра теплотехники и гидрогазодинамикиКафедра техногенных и экологических рисков в техносфереКафедра техносферной и экологической безопасностиКафедра транспортаКафедра транспортных и технологических машинКафедра химииКафедра электротехникиКафедра электроэнергетикиСаяно-Шушенский филиал СФУХакасский технический иститутЮридический институтКафедра гражданского праваКафедра иностранного права и сравнительного правоведенияКафедра конституционного, административного и муниципального праваКафедра международного праваКафедра предпринимательского, конкурентного и финансового праваКафедра теории и истории государства и праваКафедра теории и методики социальной работыКафедра трудового и экологического праваКафедра уголовного праваКафедра уголовного процеса и криминалистики