Публичное и частное в трудовом праве

В настоящей статье рассматриваются проблемы соотношения частного и публичного в трудовом праве, а также одна и особенностей метода трудового права – сочетание единства и дифференциации правового регулирования труда.

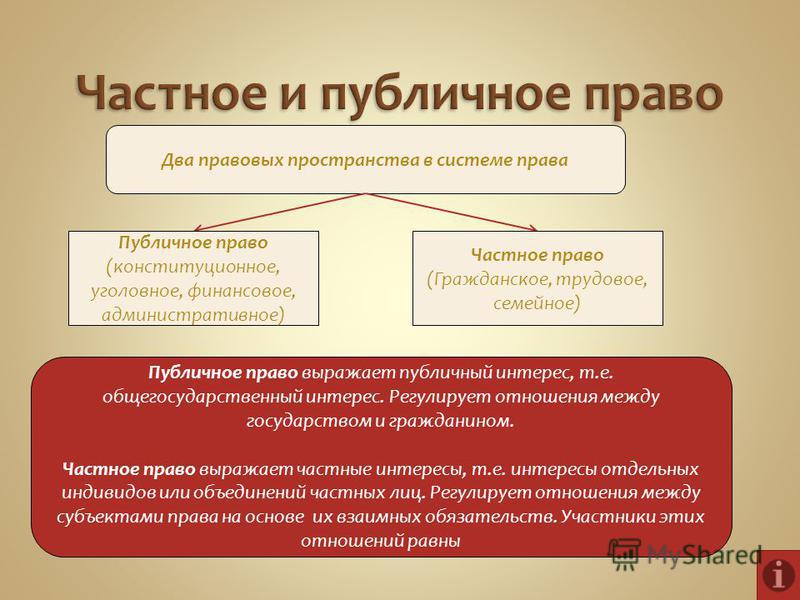

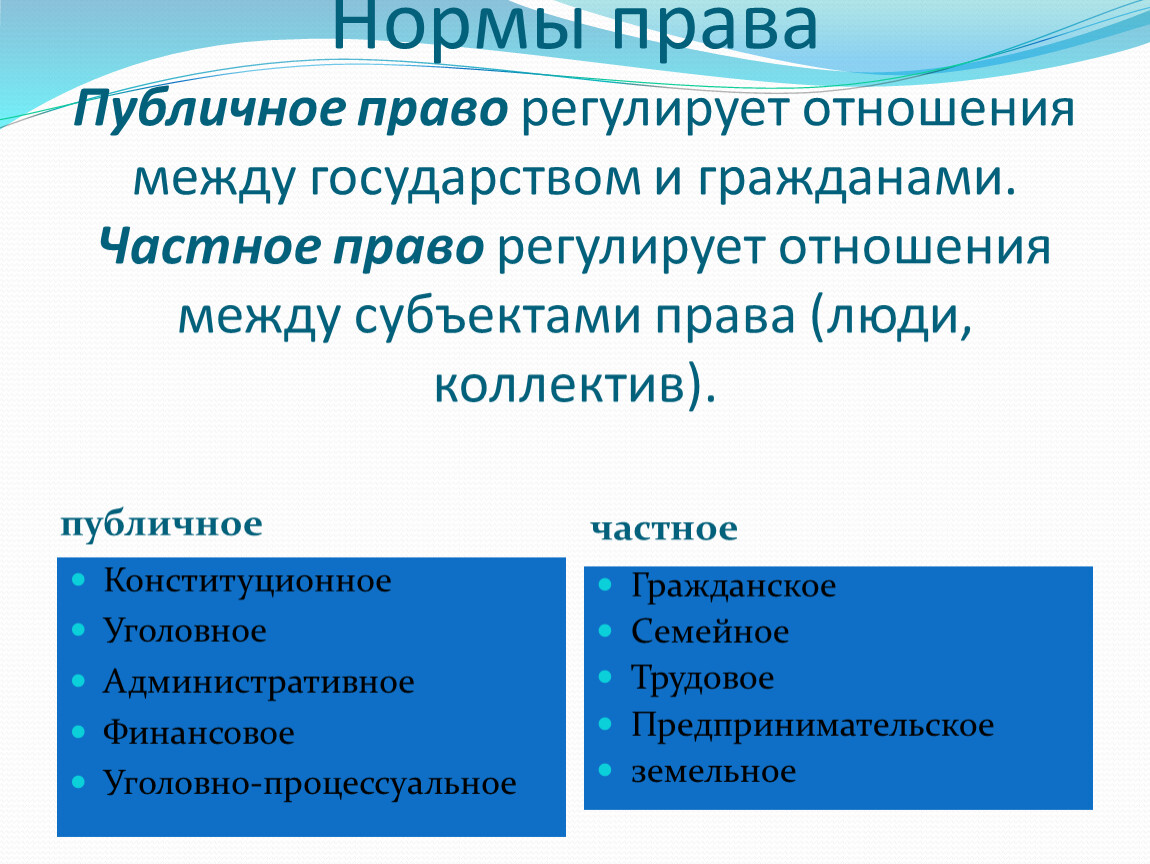

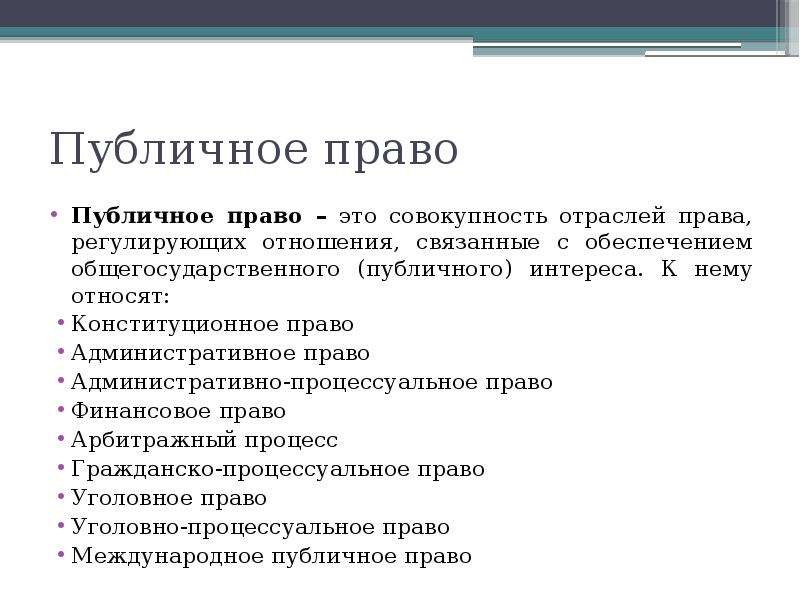

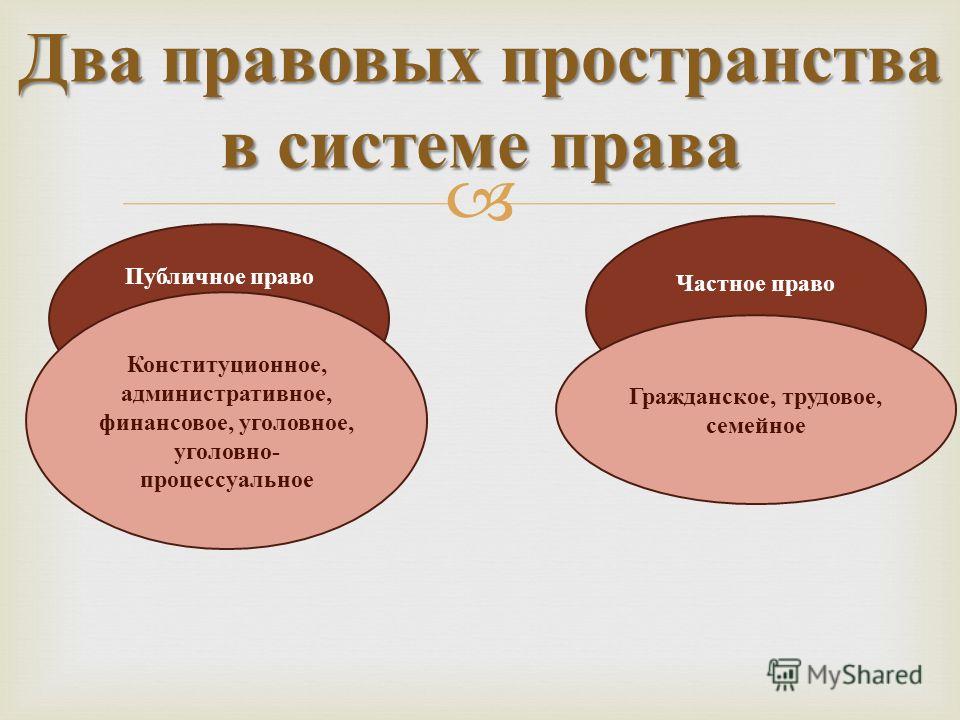

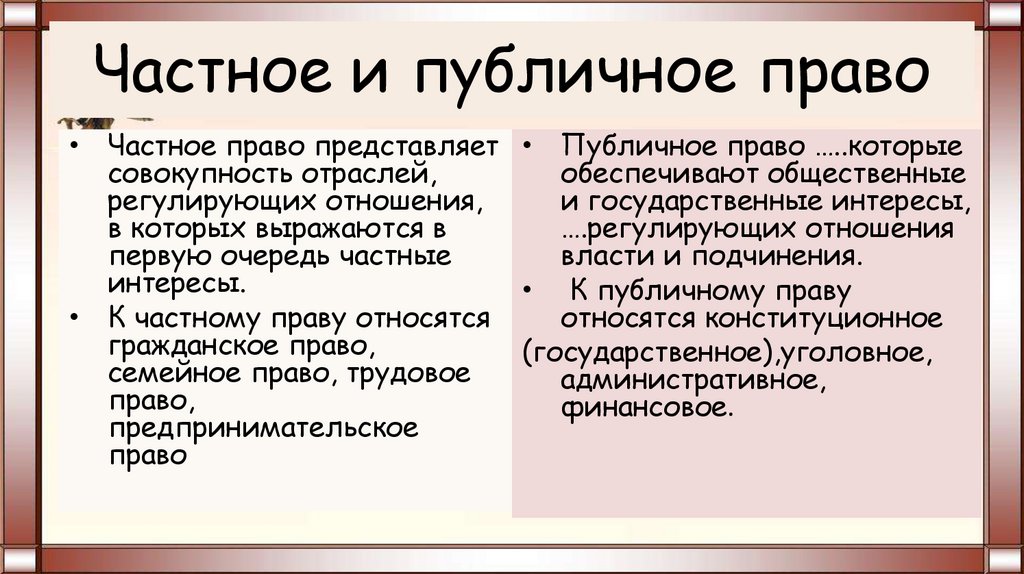

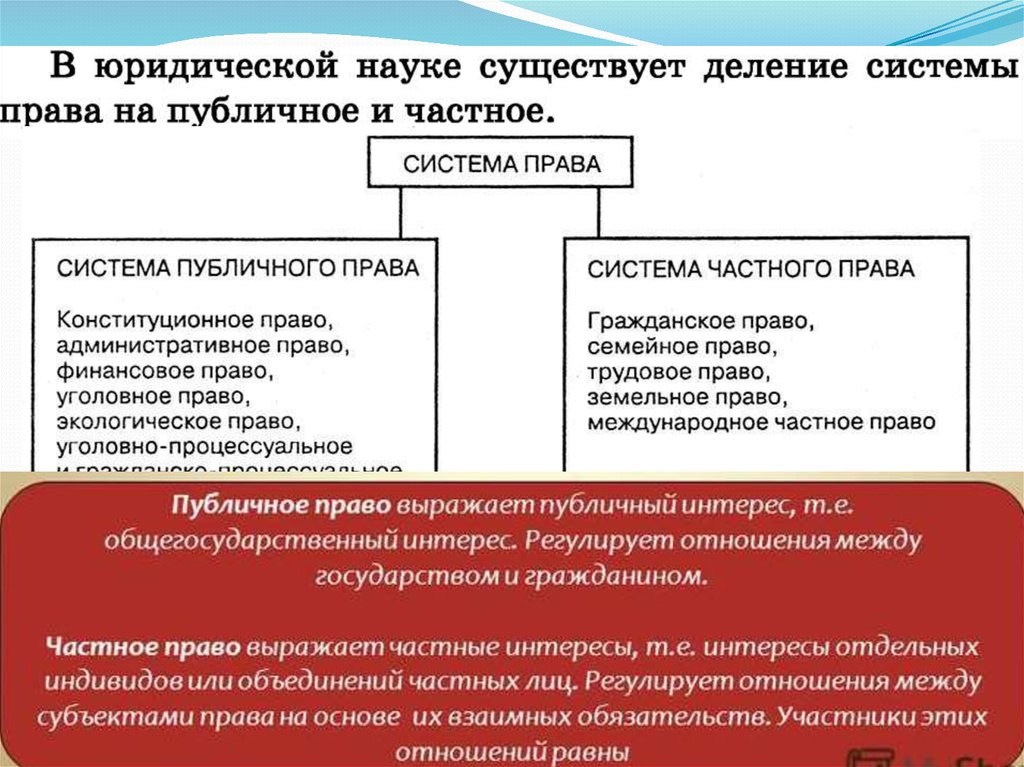

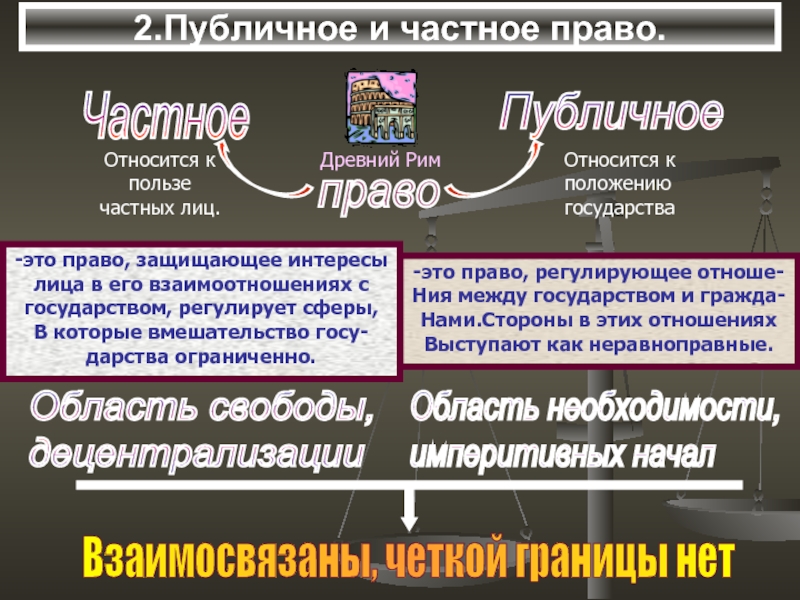

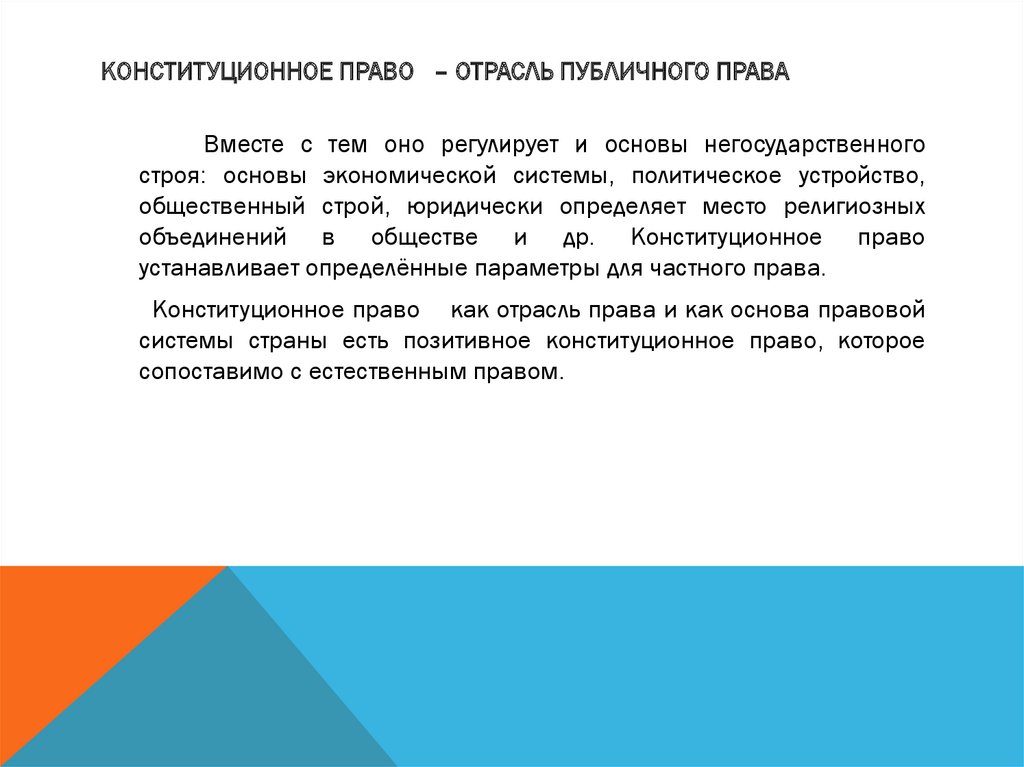

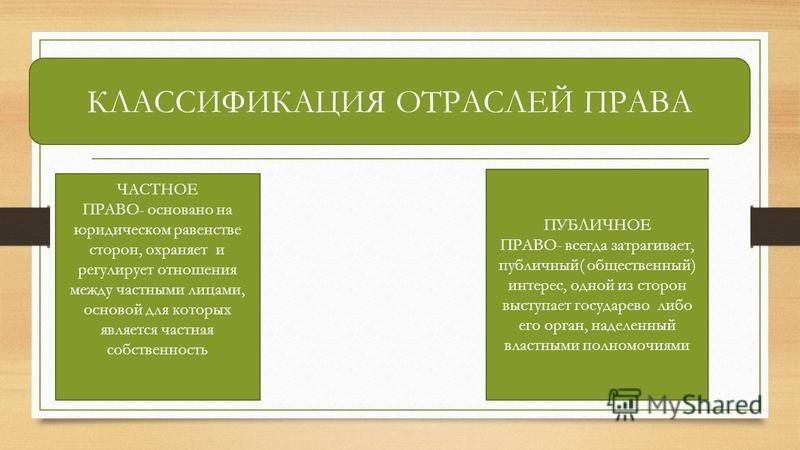

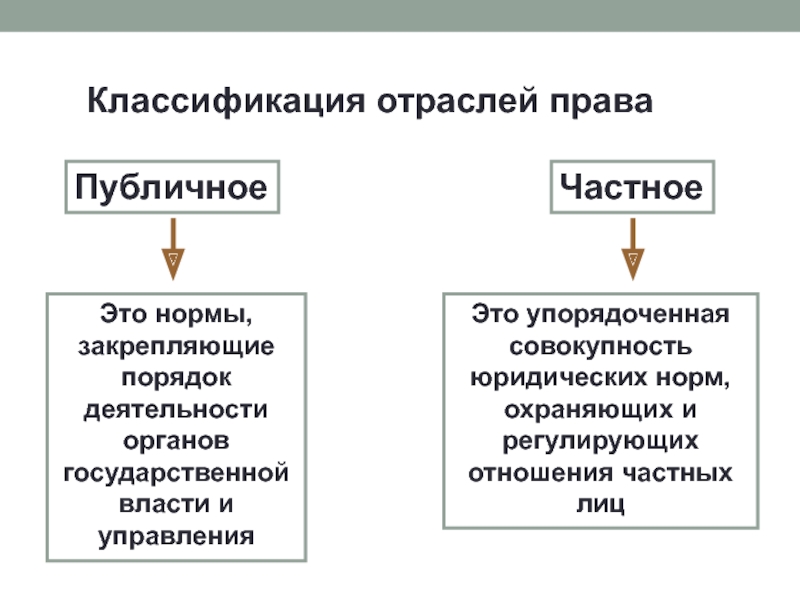

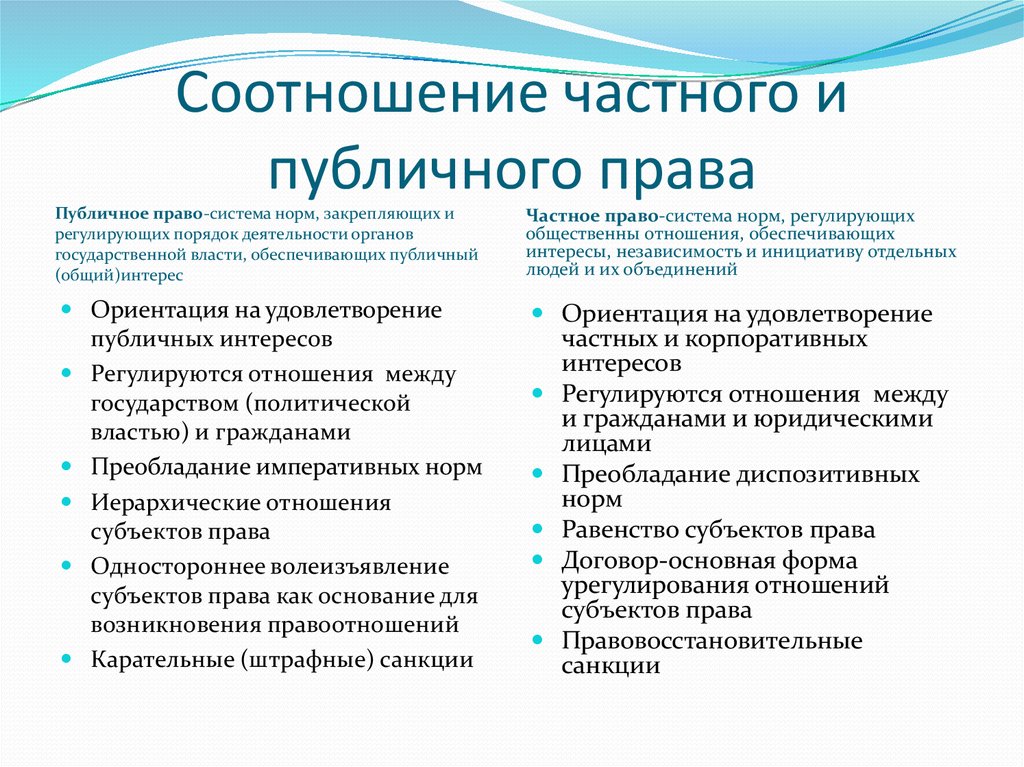

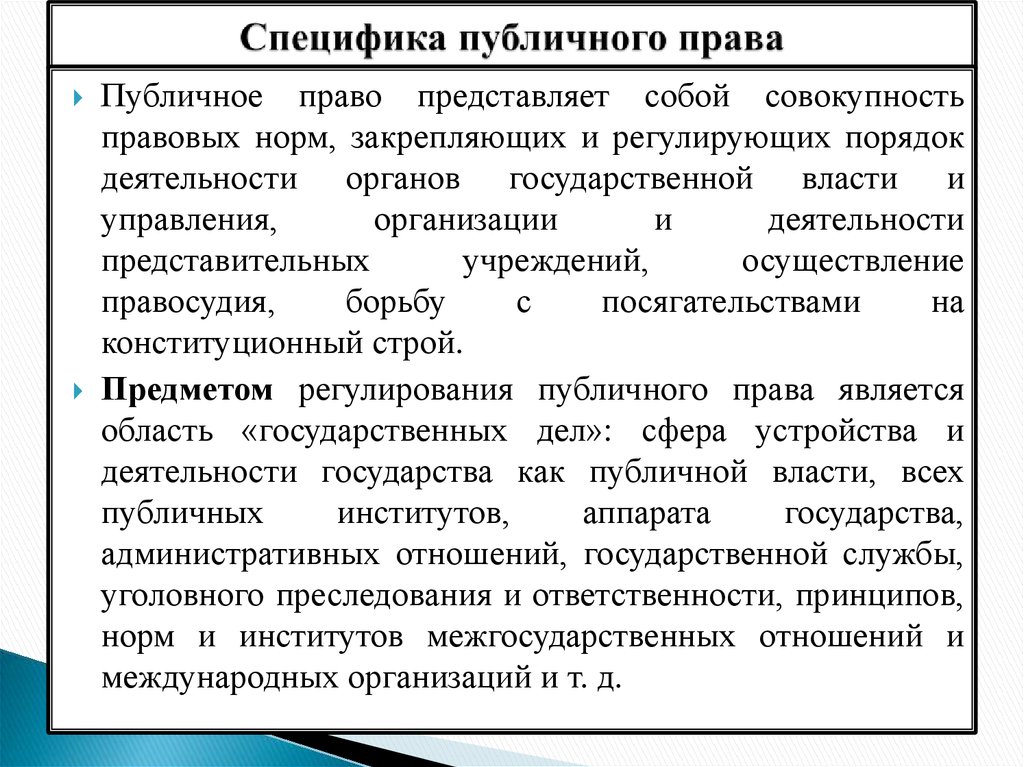

Одной из особенностей права является его деление на публичное и частное. По мнению ученых – правоведов это деление весьма условно. Частное право не может существовать без публичного, оно опирается на публичное право. В отдельную группу можно выделить такие отрасли российского права как трудовое право и право социального обеспечения, которые воплощают в себе паритет частных и публичных начал в праве.

Рассмотрим некоторые элементы сочетания частного и публичного на примере трудового права. На наш взгляд, следует начать с того, что одним из принципов правового регулирования трудовых отношений и одной из черт метода трудового права является учет наличия единства и дифференциации правового регулирования трудовых и непосредственно с ними связанных отношений.

Так, единство правового регулирования свидетельствует о внутренней неразрывной связи всей совокупности норм, регулирующих общественные отношения, составляющие предмет трудового права, а дифференциация проявляется в наличии специальных норм, распространяющихся на отдельных категорий работников (например, женщин, подростков, инвалидов, лиц, работающих в особых климатических условиях, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными или иными особыми условиями труда, а также в отдельных отраслях экономики).

Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений – взаимосвязанные категории, они раскрываются в науке трудового права без противопоставления их друг другу, отражаются во многих институтах трудового права. Подобная точка зрения высказана о соотношении публичного и частного в праве, «частное право опирается на публичное, без которого оно может быть бессильным, обесценненым. В общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого». В научной литературе подчеркивается, что «дифференциация способствует единству трудового права, а единство создает условия для дифференциации правового регулирования труда», и, как отмечал С.Л. Рабинович – Захарин, – «основные факторы единства и дифференциации правового регулирования труда не оставались неизменными», т.е. со временем их соотношение меняется.

В общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого». В научной литературе подчеркивается, что «дифференциация способствует единству трудового права, а единство создает условия для дифференциации правового регулирования труда», и, как отмечал С.Л. Рабинович – Захарин, – «основные факторы единства и дифференциации правового регулирования труда не оставались неизменными», т.е. со временем их соотношение меняется.

Общеизвестный факт, что единство правового регулирования обеспечивается закреплением соответствующих положений в Конституции РФ, кодифицированных нормативных правовых актах, к которым в первую очередь относится ТК РФ, в общих нормативных актах трудового законодательства, распространяющихся на всю территорию РФ и на всех работников. Единство обеспечивается общими конституционными принципами, отраженными в основных принципах правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, закрепленных в ст. 2 ТК РФ, а также установлением базовых трудовых прав и гарантий независимо от каких бы то ни было условий (отраслевых, климатических особенностей, характера труда и т.

Наряду с осуществлением единого для всех работников и работодателей регулирования законодатель применяет и дифференцированный подход к установлению условий труда, в чем как раз и происходит сочетание публичного и частного в праве. Это обусловлено объективными причинами, поскольку сфера применения труда является своеобразной областью общественной жизни, которая изменчива и зависит от множества факторов (климатических условий, производственных факторов, половозрастных особенностей, состояния здоровья и т.п.).

Считаем, что именно необходимость учета указанных обстоятельств с целью выравнивания гарантий в сфере труда, привела к установлению специальных норм права, частично ограничивающих применение общих правил по тем же вопросам в отношении одних работников, либо норм права, устанавливающих дополнительные гарантии для других.

Дифференциация правового регулирования трудовых отношений выражается в установлении особенностей правового регулирования труда для отдельных категорий работников, т.е. норм, частично ограничивающих применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающих для отдельных категорий работников дополнительные правила.

В ст. 252 ТК РФ законодатель предусматрел некоторые основания дифференциации: характер и условия труда, психофизиологические особенности организма, природно–климатические условия, наличие семейных обязанностей и др. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников могут быть установлены трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. На наш взгляд, ст. 252 ТК РФ предусматривает важнейшее правило о том, что особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и в порядке, им предусмотренных.

На наш взгляд, ст. 252 ТК РФ предусматривает важнейшее правило о том, что особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и в порядке, им предусмотренных.

Следует заметить, что среди ученых нет единого мнения по поводу определения понятия «дифференциация правового регулирования трудовых отношений». Понятие дифференциации дается в различных энциклопедических словарях и сводится в основном к такому пониманию, как различия в правовых нормах, обусловленные спецификой содержания, характера, условий труда, половозрастными особенностями работника и иными факторами.

Так, например, в словаре «Трудовое право. Энциклопедический словарь» дифференциация трудового законодательства рассматривается как «различия в правовых нормах, обусловленные спецификой содержания, характера и условий труда рабочих и служащих». В современной «Юридической энциклопедии» под дифференциацией понимается «разграничение правовых норм на основе юридически значимых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».

В современной «Юридической энциклопедии» под дифференциацией понимается «разграничение правовых норм на основе юридически значимых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».

Из научных разработок относительно понятия дифференциации можно остановиться на позиции В.Н. Толкуновой, которая определяла дифференциацию как «обусловленные объективными устойчивыми факторами, а также общественной необходимостью различия в содержании норм трудового законодательства, конкретизирующие общие положения правового регулирования труда применительно к различным категориям работников, но находящихся в различных условиях труда».

Анализируя проблемы дифференциации правового регулирования труда и их причины, А.И.Шебанова отмечает, что дифференциация вызвана «именно наличием таких устойчивых факторов или оснований, которые объективно определяют различия в условиях труда и поэтому требуют отражения этих различий в нормах трудового законодательства», именно эти «факторы должны определять реальное различие в условиях труда работников в течение значительного периода времени и обуславливаться социально-экономическими потребностями общества на данном этапе его развития».

Ст. 11 ТК РФ ообосновывает паритет публичного и частного в трудовом праве и устанавливает сферу действия общих норм, которые содержатся в ТК РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда и предусматривает особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Это связано с различными факторами дифференциации правового регулирования труда.

Говоря о такой тенденции в развитии современного трудового права и трудового законодательства, как укрепление единства и расширение дифференциации, под дифференциацией Г.С. Скачкова понимает «разграничение правовых норм на основе юридически значимых, устойчивых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».

Кроме того, с учетом ст. 252 ТК РФ к основаниям дифференциации правового регулирования труда относятся не только объективные обстоятельства или факторы, но и субъектные, например, психофизиологические особенности организма, наличие семейных обязанностей и т. п.

п.

Обобщая мнения некоторых ученых, следует отметить, что дифференциация правового регулирования отражает наличие общих и специальных норм трудового законодательства, т.е. публичных и частных начал в трудовом праве . Специальные нормы можно классифицировать в зависимости от их содержания и от способа действия в соотношении с общими нормами на следующие виды: нормы – изъятия, нормы – дополнения, нормы – приспособления.

Обращаем нимание на то, что специальные нормы могут действовать одновременно с общими нормами (например, нормы – дополнения, нормы – приспособления) или специальные нормы могут исключать действие общих норм (например, нормы – изъятия, предусматривающие различные ограничения в сравнении с общими нормами).

Подводя итог, считаем, что ст. 251 ТК РФ не учитывает всего разнообразия специальных норм. В качестве особенностей регулирования труда в ней названы лишь нормы – изъятия и нормы дополнения, что, на наш взгляд, является недостатком, который может быть устранен путем внесения дополнений в указанную статью и включения в нее не только норм – изъятий и норм – дополнений, но и норм – приспособлений.

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конституционных принципов в сфере труда Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 349.2+342.734 ББК Х405.111+Х400.32

йО!: 10.14529/!а\«160218

СОЧЕТАНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАЧАЛ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ В СФЕРЕ ТРУДА

М. С. Сагандыков

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией конституционных принципов регулирования трудовых отношений. Особенности реализации обусловлены частно-публичным характером сферы труда, сочетанием публичных и частных интересов во взаимоотношениях работника и работодателя. Необходимо в каждом конституционном принципе выделять частноправовой и публично-правовой аспекты. Подчеркивается, что не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы права. Содержание одного и того же конституционного принципа позволяет его реализовать как в частных, так и в публичных отношениях, через императивные и диспозитивные нормы трудового права.

Подчеркивается, что не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы права. Содержание одного и того же конституционного принципа позволяет его реализовать как в частных, так и в публичных отношениях, через императивные и диспозитивные нормы трудового права.

Конституционные принципы призваны определить пределы государственно-властного вмешательства в процесс правового урегулирования частных взаимоотношений между работником и работодателем. Современной задачей законодателя является более четкое определение баланса государственных и частных интересов в сфере труда.

Ключевые слова: конституционные принципы, реализация принципов права, трудовые отношения, частное право, публичное право.

Конституция РФ содержит принципы, направленные на регулирование различных сфер общественных отношений, в том числе трудовых и смежных с ними. Для того чтобы конституционные принципы не оставались пустой декларацией, необходим эффективный процесс их реализации.

Для того чтобы конституционные принципы не оставались пустой декларацией, необходим эффективный процесс их реализации.

В свою очередь процесс реализации требует определения форм, методов его осуществления, наличия законодательно закрепленных правовых, экономических и политических гарантий [5, с. 323].

Вопросы реализации правовых предписаний наиболее полно раскрыты в общей теории права. По мнению С. С. Алексеева, реализация – «это претворение права в жизнь, реальное воплощение содержания правовых норм в фактическом поведении субъектов» [1, с. 114]. В. И. Леушин и В. Д. Перевалов под реализацией права понимают «осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций» [7, с. 376].

В целом реализация конституционных положений подчиняется общим правилам реализации правовых норм. Но когда мы име-

Но когда мы име-

ем дело с конституционными принципами, то процесс реализации приобретает ряд специфических черт.

Н. Л. Ген [3, с. 54] приводит точку зрения Т. М. Пряхиной, которая считает, что реализация конституционных положений отличается от процесса реализации других правовых норм, прежде всего своим многоуровневым характером. Первый уровень реализации затрагивает конституционные отношения, связанные с наиболее сущностными характеристиками российского общества и государства. Сюда относятся форма государственного устройства, особенности организации государственной власти в стране, наконец, система взаимоотношений гражданина с государством. В свою очередь на втором уровне реализация конституционных предписаний затрагивает общественные отношения в различных сферах жизни. Первый уровень реализации проявляется в непосредственном применении конституции органами государственной власти, в том числе в форме законотворчества. Второй уровень выражен прежде всего в текущем правотворчестве и правоприменении. Конституционные нормы отражаются в отраслевом законодательстве, с помощью кото-

Второй уровень выражен прежде всего в текущем правотворчестве и правоприменении. Конституционные нормы отражаются в отраслевом законодательстве, с помощью кото-

рого и осуществляется правовое регулирование соответствующих общественных отношений [6, с. 65].

Известно, что формами реализации права являются его использование, исполнение, соблюдение, а также применение. Указанные формы в случае с конституционными положениями приобретают определенную специфику, которая объясняется несколькими факторами: повышенной значимостью норм Конституции РФ, широкой сферой действия, особенностью их типа, и структуры (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-задачи).

Несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ ее нормы являются непосредственно действующими, основным способом реализации конституционных предписаний является их выражение в отраслевом законодательстве. Поскольку закрепленные во второй главе Конституции РФ нормы по своему характеру являются не просто элементами конституционного статуса гражданина, но и принципами правового регулирования соответствующих общественных отношений, то необходимо рассматривать процесс их реализации как претворение в конкретные нормы общих идейно-руководящих положений.

Поскольку закрепленные во второй главе Конституции РФ нормы по своему характеру являются не просто элементами конституционного статуса гражданина, но и принципами правового регулирования соответствующих общественных отношений, то необходимо рассматривать процесс их реализации как претворение в конкретные нормы общих идейно-руководящих положений.

Особенности реализации конституционных принципов регулирования труда связаны со спецификой отношений в этой сфере. Многими авторами отмечается, что трудовое право нельзя в полной мере считать исключительно частной или публичной отраслью права. При этом соотношение частноправового и публично-правового аспектов рассматривается с позиции предмета и метода трудового права. Промежуточный характер отрасли трудового права между частным и публичным правом обусловлен сочетанием различных общественных отношений, формирующих сферу правого регулирования, а также комплексом государственно-властных, коллективно-договорных и индивидуально-договорных способов правового регулирования, определяющих метод трудового права [8, с. 25].

25].

Сказанное дает основание полагать, что реализация конституционных принципов как особых правовых предписаний также должна подчиняться частно-публичному характеру сферы труда. Необходимо в каждом конституционном принципе выделять частноправовой и публично-правовой аспекты. Это касса-

ется всех форм реализации принципов – в правотворчестве, при устранении противоречий трудового законодательства, при непосредственном регулировании трудовых отношений.

С. С. Алексеев так характеризует публичную сторону права: она напрямую связана с властной, официальной деятельностью государства. Однако это не означает, что государство всегда непосредственно участвует в соответствующих правоотношениях. Главной чертой публично-правовых норм является направленность на обеспечение конкретного государственного или общественного интереса [1, с. 42].

Применительно к сфере труда примером таких норм являются ограничения, связанные с использованием женского и детского труда (установление минимального возраста, дающего возможность устраиваться на работу, запрет сверхурочных работ для несовершеннолетних и беременных женщин и т.д.). Хотя данные нормы распространяются на трудовые отношения, в которых государственные органы могут и не принимать участие, они должны быть отнесены к разряду публично-правовых, поскольку отражают государственный интерес по защите семьи, материнства и детства.

В последние годы, как отмечает С. С. Алексеев, по мере углубления демократии публичное право все в большей степени включает нормы, ограничивающие произвол власти, охраняющие права человека [1, с. 42]. Так, ст. 23 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) ограничивает участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в качестве стороны в социальном партнерстве случаями, когда они участвуют в качестве работодателей или их представителей.

Вторая сторона – частноправовая – характеризуется децентрализацией, свободой отдельных субъектов. Здесь варианты решения той или иной жизненной ситуации закрепляются не только в строгих государственных установлениях, но и в соглашениях сторон [1, с. 42].

Вместе с тем не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы. Во-первых, выделение в трудовом законодательстве частной и публичной сторон достаточно условно, а, во-вторых, одни и те

Сагандыков М. С.

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конститутционных…

же конституционные принципы распространяют свое действие и на частную, и на публичную сферы.

Особенностью регулирования сферы труда является наличие публичного интереса в частных взаимоотношениях работника и работодателя. Так, принцип свободы труда без сомнения реализуется в первую очередь через нормы частноправового характера о свободе трудового договора. Но даже частные отношения работника и работодателя ограничены рамками, установленными государством. Это могут быть определенные гарантии при приеме на работу, и, наоборот, запрет поступать на определенные должности, установленный для некоторых категорий работников (например, лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию не имеют право заниматься педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ)).

Так, принцип свободы труда без сомнения реализуется в первую очередь через нормы частноправового характера о свободе трудового договора. Но даже частные отношения работника и работодателя ограничены рамками, установленными государством. Это могут быть определенные гарантии при приеме на работу, и, наоборот, запрет поступать на определенные должности, установленный для некоторых категорий работников (например, лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию не имеют право заниматься педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ)).

Можно возразить, что, например, гражданское право также изобилует различного рода ограничениями, ставящими стороны договора в определенные рамки. Но в любом случае такие ограничения или гарантии всегда направлены на обеспечение их частных интересов. В нашем же примере с ограничением права на труд лиц, имеющих судимость, защищаются интересы не работодателя и, конечно, не работника, а государства и общества, заинтересованного в должном обеспечении правопорядка, защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц (в частности несовершеннолетних). Другими словами, реализация конституционных принципов в сфере труда направлена на защиту как частных, так и государственных (общественных) интересов. В связи с этим процесс реализации должен предусматривать частноправовую и публично-правовую направленность.

Другими словами, реализация конституционных принципов в сфере труда направлена на защиту как частных, так и государственных (общественных) интересов. В связи с этим процесс реализации должен предусматривать частноправовую и публично-правовую направленность.

Также нельзя забывать, что ряд отношений, непосредственно связанных с трудовыми (ст. 1 ТК РФ), предусматривает обязательное участие в них государственных органов (например, правоотношения по надзору (контролю) за исполнением работодателем трудового законодательства). Эти отношения преимущественно регулируются публичными нормами права.

Такие вопросы, как предоставление различных льгот, гарантий и компенсаций, с одной стороны, касаются частных интересов работника, а с другой – это результат реали-

зации государственной политики по защите семьи, материнства и детства. В связи с этим трудно говорить об отнесении соответствующих норм исключительно к публичной или частной сфере права.

С. Ю. Головина, на наш взгляд, верно определяет аспекты реализации принципов правового регулирования труда:

• основание для корректировки норм ТК РФ с целью приведения их в соответствие с международными стандартами;

• средство преодоления пробелов в праве;

• механизм, с помощью которого разрешаются коллизии норм трудового права;

• способ определения границ усмотрения субъекта трудового права [4, с. 18].

Конституционные принципы, помимо всего вышеперечисленного, призваны предоставить сторонам трудового отношения дополнительный механизм гарантирования их прав и свобод. Гарантирование, предполагает деятельность государства, направленную на обеспечение реализации прав и свобод граждан. Закрепление в конституции принципов регулирования труда является отправной точкой гарантирования удовлетворения прав и законных интересов и работников, и работодателей.

Закрепление в конституции принципов регулирования труда является отправной точкой гарантирования удовлетворения прав и законных интересов и работников, и работодателей.

Т. И. Штринева справедливо отмечает, что «несовпадение экономических интересов работника и работодателя требует вмешательства третьей силы – государства с соответствующим механизмом регулирования. Государство выступает в роли уравновешивающей силы, соблюдающей экономические интересы обеих сторон» [9, с. 18].

По мнению Ю. В. Васькиной, «трудовые отношения сохраняют многие черты от прежней неравноправной модели, где работник был практически бесправен и беззащитен» [2, с. 68]. Трагичность ситуации, описанной Ю. В. Васькиной, несколько преувеличена, но и отрицать существование обозначенных автором проблем не стоит. Кроме того, государство по-прежнему остается крупнейшим работодателем. Имея при этом в своем арсенале различные средства правового воздействия (правотворчество, властные полномочия и т. д.), государство может определять социальную политику в своих интересах. В этом случае роль и значение конституционных принципов переоценить невозможно. Только они способны удержать государство от необдуманных действий и гарантировать минималь-

д.), государство может определять социальную политику в своих интересах. В этом случае роль и значение конституционных принципов переоценить невозможно. Только они способны удержать государство от необдуманных действий и гарантировать минималь-

ный уровень удовлетворения интересов человека и гражданина.

Однако превалирование частных интересов работников и работодателей не является абсолютным. Трудовое законодательство содержит немало норм, направленных на ограничение некоторых трудовых прав в угоду государственным интересам. Европейский Суд по правам человека однозначно дал понять, что государственные интересы внутренним законодательством могут ставиться выше частных. Такая позиция выражена, в частности, в Решении Европейского Суда по правам человека от 8 февраля 2001 г. «По вопросу приемлемости жалобы № 47936/99, поданной Галиной Питкевич против Российской Федерации».

Г. Питкевич утверждала, что ее отставка с должности судьи и лишение судейского класса является несправедливым, поскольку является результатом выражения ее религиозных взглядов. По словам заявителя, был нарушен принцип, связанный с запретом дискриминации в сфере труда.

Питкевич утверждала, что ее отставка с должности судьи и лишение судейского класса является несправедливым, поскольку является результатом выражения ее религиозных взглядов. По словам заявителя, был нарушен принцип, связанный с запретом дискриминации в сфере труда.

Различными фактами, приведенными в процессе рассмотрения дела, было доказано, что Г. Питкевич оказывала давление на стороны в судебных процессах, ставила интересы Церкви выше государственных интересов правосудия. В результате беспристрастность заявителя была поставлена под сомнение, чем был ослаблен авторитет правосудия.

Рассмотренные факты позволили Европейскому Суду указать, что основания, приведенные властями Российской Федерации, были «достаточными» для вмешательства в право заявителя, предусмотренное ст. 10 Конвенции (право свободно выражать свои взгляды, нарушение которого связывалось заявителем с дискриминационным основанием отстранения ее от должности судьи). Таким образом, лишение заявителя полномочий судьи было адекватно преследуемым законным целям.

Таким образом, лишение заявителя полномочий судьи было адекватно преследуемым законным целям.

Конституционный Суд РФ также во многих решениях указывал, что профессиональные интересы не должны идти вразрез с интересами государства или общества. Например, при регламентации права на забастовку должно осуществляться необходимое согласование между защитой профессиональных интересов и соблюдением общественных интересов, которым она способна причинить ущерб и обеспечение которых – обязанность государства.

В связи с этим запрет на участие в забастовках некоторых категорий работников, осуществляющих жизненно необходимую деятельность, вполне соответствует конституционным принципам (см.: Постановление Конституционного суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-п «По делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР от 3 октября 1989 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиации, в связи с жалобой профсоюза летного состава Российской Федерации»).

Таким образом, реализация конституционных принципов правового регулирования труда основана на частно-публичном характере данной сферы правового регулирования. Конституционные принципы призваны определить пределы государственно-властного вмешательства в процесс правового урегулирования частных взаимоотношений между работником и работодателем. Современной задачей законодателя является более четкое определение баланса государственных и частных интересов в сфере труда.

Литература

1. Алексеев, С. С. Право: азбука – теория

– философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. -712 с.

2. Васькина, Ю. В. Государство как субъект реализации трудовых отношений / Ю. В. Васькина // Социологические исследования. – 2001. – № 7. – С. 68-73.

– 2001. – № 7. – С. 68-73.

3. Ген, Н. Л. Специфика конституционных норм и особенности их реализации / Н. Л. Ген // Журнал российского права. -2001.

– № 11. – С. 53-59.

4. Головина, С. Ю. Реализация принципов трудового права при применении норм Трудового кодекса Российской Федерации / С. Ю. Головина // Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию Конституции Российской Федерации. -Челябинск, 2003. – Ч. I. – С. 17-20.

5. Петров, А. Ю. Механизм реализации и защиты публичных прав и свобод в региональном административном процессе / А. Ю. Петров // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2006. – № 13 (68). – С. 323-325.

6. Пряхина, Т. М. Понятие конституционности и реализация Основного Закона / Т. М. Пряхина // Реализация Конституции

М. Пряхина // Реализация Конституции

Сагандыков М. С.

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конститутционных…

России: межвуз. науч. сб. – Саратов, 1994. -С. 62-69.

7. Теория государства и права / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. – М.: ИНФРА-М-Норма, 1997. – 570 с.

8. Трудовое право России: учебник / под

общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. – М.: ООО «Юрайт-Издат», 2008. – 672 с.

9. Штринева, Т. И. Современные принципы трудового права: автореферат дис. … канд. юрид. наук / Т. И. Штринева. – СПб., 2001. -25 с.

Сагандыков Михаил Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и социального права, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: [email protected].

Челябинск. E-mail: [email protected].

Статья поступила в редакцию 29 февраля 2016 г.

DOI: 10.14529/law160218

THE COMBINATION OF PRIVATE AND PUBLIC LAW PRINCIPLES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATIO N OF CONSTITUTIONAL PR INCIPLES IN THE LABOUR FIELD

M. S. Sagandykov

South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The article considers the problems connected with realization of constitutional principles of regulation of labor relations. The specific features of realization are caused by a private-public nature of the labour field and the combination of public and private interests in the relationship between an employer and an employee. It is necessary in every constitutional principle to single out private and public law aspects. It is emphasized that constitutional principles of the labour regulation should not be divided into the realized ones through public or private rules of law. The content of the same constitutional principle enables one to realize it both in private and public relations through mandatory and dispositive rules of the labor law.

It is emphasized that constitutional principles of the labour regulation should not be divided into the realized ones through public or private rules of law. The content of the same constitutional principle enables one to realize it both in private and public relations through mandatory and dispositive rules of the labor law.

The constitutional principles help to define the limits of state intervention in the process of legal regulation of private relations between employees and employers. Today the legislator has to give a clear definition of the balance of public and private interests in the labour sphere.

Keywords: constitutional principles, realization of the principles of law, labor relations, private law, public law.

References

1. Alekseev S. S. Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya. Opyt kompleksnogo issledovaniya [Law: ABC – theory – Philosophy. The experience of complex study]. Moscow, 1999, 712 p.

Opyt kompleksnogo issledovaniya [Law: ABC – theory – Philosophy. The experience of complex study]. Moscow, 1999, 712 p.

2. Vas’kina Yu. V. [The state as a subject of the implementation of labor relations]. Sotsiologi-cheskie issledovaniya [Sociological studies], 2001, no 7, pp. 68-73. (in Russ.)

3. Gen N. L. [The specifics of the constitutional norms and the peculiarities of their realization]. Zhurnal rossiyskogo prava [Magazine of the Russian law], 2001, no 11, pp. 53-59. (in Russ.)

4. Golovina S. Yu. Realizatsiya printsipov trudovogo prava pri primenenii norm Trudovogo ko-deksa Rossiyskoy Federatsii [Implementation of the principles of labor law in the application of the Labour Code of the Russian Federation]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyash-chennoy 10-letiyu Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii [Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 10th anniversary of the Russian Constitution]. Chelyabinsk, 2003, part I, pp. 17-20. (in Russ.)

Chelyabinsk, 2003, part I, pp. 17-20. (in Russ.)

5. Petrov A. Yu. [The mechanism of realization and protection of public rights and freedoms in the regional administrative process]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Se-riya “Pravo” [Bulletin of the South Ural State University. Series Law], 2006, no 13 (68), pp. 323325. (in Russ.)

6. Pryakhina T. M. Ponyatie konstitutsionnosti i realizatsiya Osnovnogo Zakona [The concept of constitutionality and the implementation of the Basic Law]. Realizatsiya Konstitutsii Rossii: Mezh-vuz. nauch. sb. [Implementation of the Constitution of Russia: Interuniversity collection of scientific] . Saratov, 1994, pp. 62-69. (in Russ.)

7. Korel’skiy V. M., Perevalov V. D. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow, 1997, 570 p.

8. Khokhlov E. B., Safonov V. A. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik dlya vuzov [Labor Law of Russia: Textbook for Universities]. Moscow, 2008, 672 p.

Khokhlov E. B., Safonov V. A. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik dlya vuzov [Labor Law of Russia: Textbook for Universities]. Moscow, 2008, 672 p.

9. Shtrineva T. I. Sovremennye printsipy trudovogo prava: avtoref. diss. … kand. yurid. nauk [Modern principles of labor law. Author’s abstract Diss. Kand. (Law)]. St. Petersburg, 2001, 25 p.

Mikhail Sergeevich Sagandykov – Candidate of Sciences (Law), associate professor, Department of Labour and Social Law, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation. Email: [email protected].

Received 29 February 2016.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Сагандыков, М. С. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конституционных принципов в сфере труда / М. 160218.

160218.

SAGANDYKOV M. S. The combination of private and public law principles in the process of implementation of constitutional principles in the labour field. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 109-114. (in Russ.) DOI: 10.14529/law160218.

Частное и публичное право – это… Что такое Частное и публичное право?

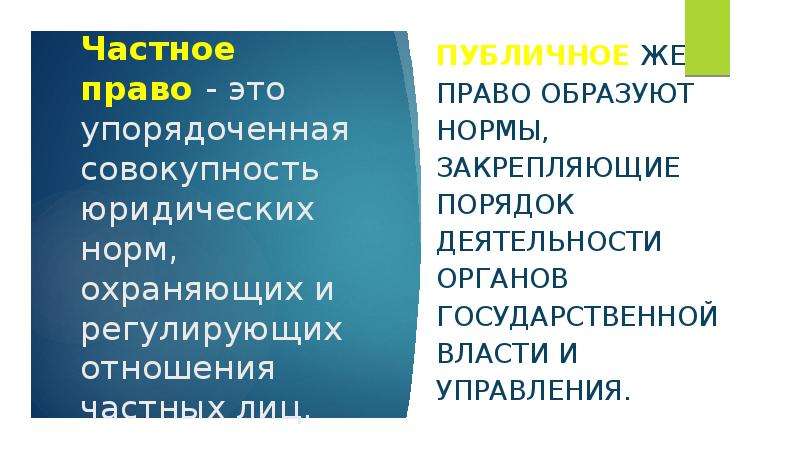

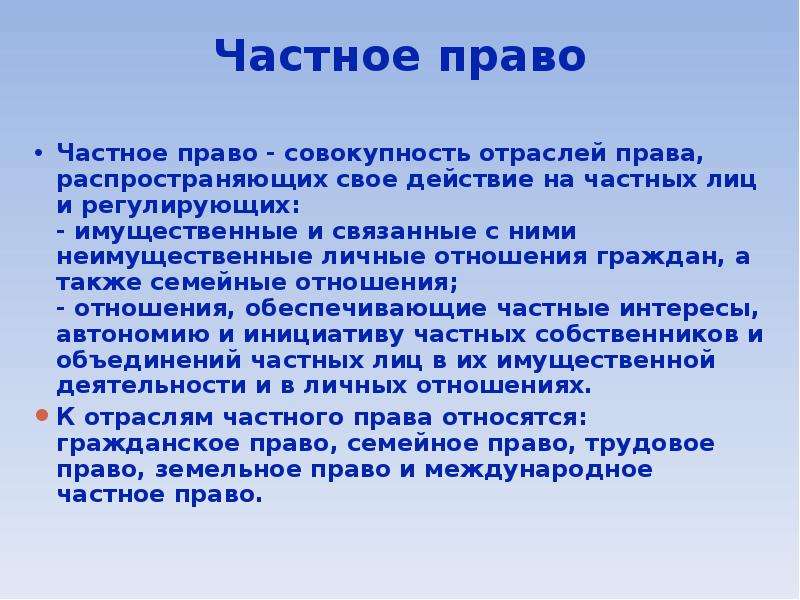

Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право). Частное право — это совокупность отраслей — часть системы действующего права. Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.

Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.

История развития

Вне зависимости от того, какие признаки кладутся авторами в содержание понятия частного права, его объём рассматривается большинством из них как практически неизменный или, по крайней мере, неизменно включающий отдельные постоянные элементы, с той или иной степенью дискуссионности отнесения к объёму данного понятия других элементов.

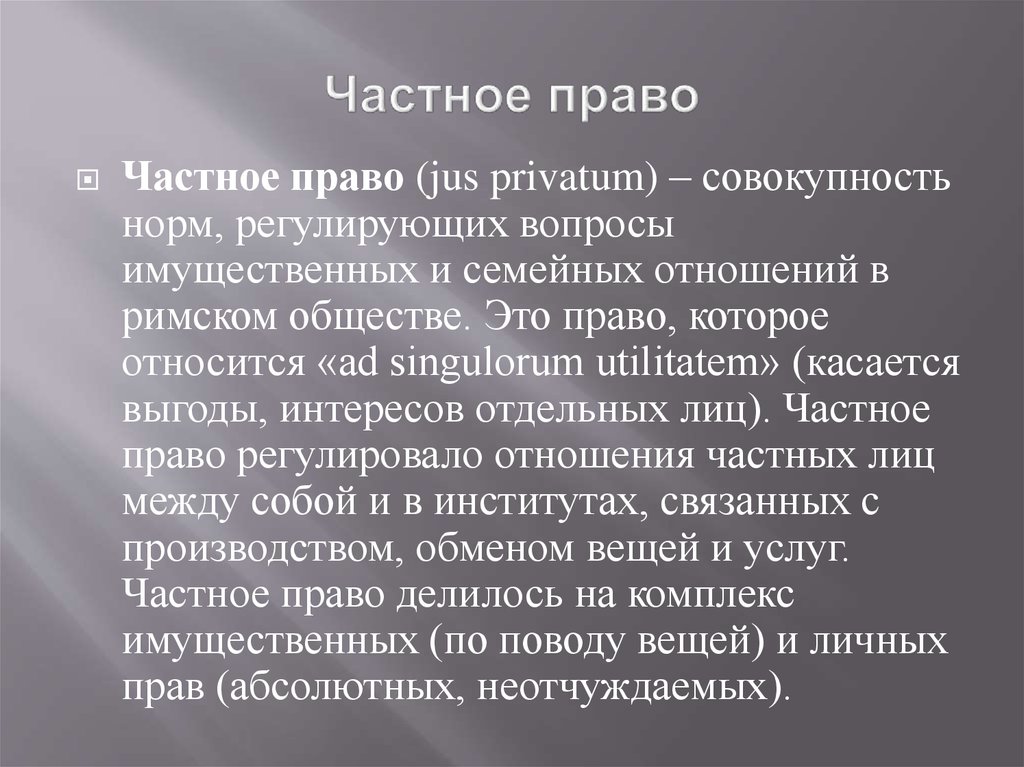

Так, с древнейших времен и, что совершенно определенно, с эпохи Древнего Рима (см. также Частное право в эпоху античности), объём понятия «частного права» включал в себя такие элементы, как нормы, регулирующие статус лиц и семейные отношения, вещные и наследственные отношения, обязательственные отношения[1].

С выделением в Средние века (см. также Частное право в Средние века и эпоху Возрождения) купечества в отдельное сословие и расширением международной торговли сформировалась особая подсистема частного права — торговые обычаи, которые «были искусственно привязаны к римскому праву в результате творчества постглоссаторов»[2] и впоследствии преобразованы в нормы, регламентирующие торговые отношения.

С изобретением к исходу Средних веков книгопечатания и развитием в указанный период и позднее машинного производства возникли условия для широкого тиражирования произведений литературы и некоторых видов искусства, а также изобретений и товарных обозначений[3]; данные обстоятельства обусловили возникновение совокупности норм, регулирующих основания возникновения и порядок осуществления относящихся к сфере частного права исключительных прав на результаты творческой деятельности, получившей наименование «права интеллектуальной собственности».

С разрушением цеховой организации производства и формированием в Новое время свободного рынка труда, функционирующего на основе взаимодействия спроса и предложения, отношения работника и работодателя превращаются в обыкновенную сделку (договор найма)[4], частноправовую природу которой не изменило даже активное вмешательство государства в регулирование условий труда. На рубеже XIX—XX вв. (см. также ст. Частное право в эпоху Нового времени) доктриной и законодательством к сфере частного права были отнесены личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и не передаваемые иным способом [в том числе провозглашаемые и охраняемые таким важнейшим документом публичного права, как конституция, что объясняется необходимостью оградить данные абсолютные по своей природе права не столько «от всякого и каждого» (хотя именно таким образом они и подлежат защите), сколько именно от государства, которое чаще каких-либо иных субъектов стремится к их нарушению[5].

К частному праву относятся, наконец, сложившиеся за столетия развития разнообразных международных контактов нормы, регулирующие все выше перечисленные отношения, осложненные иностранным элементом.

Содержание понятия

Объём всякого понятия, представляющего собой какой-либо элемент системы позитивного права (подсистема, отрасль, подотрасль, институт, субинститут и т. д.), в конечном счете в качестве «элементарных частиц» должен содержать единичные правовые нормы в том или ином наборе. Между тем построение на основе определенной совокупности норм какого-либо понятия предполагает выделение некоторого общего для всех рассматриваемых норм признака, который составит содержание конструируемого понятия. Поиск такого признака и составляет существо задачи выявления критерия разграничения частного и публичного права и определения понятия «ч. п.».

Использование ни одного из известных общей теории права критериев классификации правовых норм, относящихся к собственным характеристикам норм как регулятивных средств (включая характер обязательности для субъектов права, на основе которого разграничиваются императивные и диспозитивные нормы), не позволяет выявить достоверный критерий разграничения частного и публичного права. Поэтому необходимо обратиться к признакам норм, внешним по отношению к их регулятивной функции. На основе изучения истории посвященных ч. п. элементов правовых учений классиков юридической мысли и истории позитивного ч. п. следует в качестве такого признака предложить отношения, регулируемые рассматриваемыми нормами.

Поэтому необходимо обратиться к признакам норм, внешним по отношению к их регулятивной функции. На основе изучения истории посвященных ч. п. элементов правовых учений классиков юридической мысли и истории позитивного ч. п. следует в качестве такого признака предложить отношения, регулируемые рассматриваемыми нормами.

Таким образом, вместо формирования содержания понятия «ч. п.» необходимо сформировать содержание понятия «частные правоотношения»; тогда содержание понятия «ч. п.» будет определяться совокупностью норм, регулирующих частные правоотношения. Данный тезис предполагает первичность общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, по сравнению с правовыми нормами: последние возникают именно как средство регулирования известных отношений; данный тезис в большей степени верен применительно именно к частным отношениям, которые «существуют в обществе вне прямой зависимости от их регулирования нормами права», и в меньшей степени — применительно к публичным, ибо на заре государства последние действительно возникали спонтанно и лишь по мере развития общества подвергались все более скрупулезному правовому регулированию, тогда как в условиях современного правового государства публичные отношения «могут выступать только как правоотношения» [Теория государства и права: Основы марксистско-ленинского учения о государстве и праве / Под ред. П. С. Ромашкина, М. С. Строговича, В. А. Туманова. М., 1962. С. 508—509].

П. С. Ромашкина, М. С. Строговича, В. А. Туманова. М., 1962. С. 508—509].

Выявление критерия отграничения частных правоотношений от всех иных правоотношений требует анализа различных элементов и характеристик правоотношений. С учетом такого анализа единственным общим свойством всех частных отношений, которое и оправдывает применение к ним характеристики «частные», являются общественной практикой человеческой цивилизации обусловленные допустимость, возможность, желательность, а подчас — необходимость их возникновения, изменения и прекращения, а также определения юридического содержания (прав и обязанностей сторон) преимущественно по воле их участников, то есть с исключением произвольного вмешательства каких-либо иных лиц, в том числе и в первую очередь — публичной власти. Действительно, гражданам (а где позволяет существо отношения — также их объединениям) может и должно быть «доверено» приобретать и использовать имущество, торговать, выполнять работы и оказывать услуги, создавать и использовать произведения литературы и искусства и изобретения, завещать и наследовать имущество, вступать в брак и воспитывать детей, наниматься на работу и предоставлять таковую своей волей и в своем интересе, всякий раз самостоятельно определяя условия осуществления таких действий. Попытки организации регулирования такого рода отношений на иных началах, допускающих или предполагающих возможность или обязательность подчинения поведения участников таких отношений воле не участвующего в них лица, как показывает история, или оказывались бесплодными, или становились причиной наступления столь плачевных последствий в регулируемой сфере, что их социальный вред многократно «перекрывал» те преимущества, на достижение которых было направлено такого рода вмешательство. Указанное свойство частных отношений обусловливается тем, что в них — и эту характеристику следует рассматривать в качестве важнейшего критерия разграничения частных и публичных отношений, положив её в основу определений соответствующих понятий, — преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников.

Попытки организации регулирования такого рода отношений на иных началах, допускающих или предполагающих возможность или обязательность подчинения поведения участников таких отношений воле не участвующего в них лица, как показывает история, или оказывались бесплодными, или становились причиной наступления столь плачевных последствий в регулируемой сфере, что их социальный вред многократно «перекрывал» те преимущества, на достижение которых было направлено такого рода вмешательство. Указанное свойство частных отношений обусловливается тем, что в них — и эту характеристику следует рассматривать в качестве важнейшего критерия разграничения частных и публичных отношений, положив её в основу определений соответствующих понятий, — преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников.

Отношения же в области государственного управления, охраны общественного порядка, властного разрешения споров, обороны и обеспечения общественной безопасности, обеспечения имущественной основы указанных сфер строить на основе свободного усмотрения сторон недопустимо. Данная область исключает как добровольность (по меньшей мере для одной из сторон правоотношения) вступления в отношение, так и возможность свободного определения его содержания; такие правоотношения предполагают одностороннее властное воздействие одного из участников отношения на другого, что обусловливает возможность злоупотребления со стороны управомоченного лица и, как следствие, необходимость скрупулезной законодательной регламентации всех мыслимых нюансов развития отношений с исчерпывающим определением прав и обязанностей обеих сторон, ибо в публичных отношениях реализуется (в отдельных случаях — наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) публичный интерес, определенный Ю. А. Тихомировым как «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией её существования и развития» [Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 55]. К. Ю. Тотьев счел необходимым в дефиниции публичного интереса раскрыть обе составляющие рассматриваемого понятия, определяя последнее как «жизненно необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации (достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве» [Тотьев К.

Данная область исключает как добровольность (по меньшей мере для одной из сторон правоотношения) вступления в отношение, так и возможность свободного определения его содержания; такие правоотношения предполагают одностороннее властное воздействие одного из участников отношения на другого, что обусловливает возможность злоупотребления со стороны управомоченного лица и, как следствие, необходимость скрупулезной законодательной регламентации всех мыслимых нюансов развития отношений с исчерпывающим определением прав и обязанностей обеих сторон, ибо в публичных отношениях реализуется (в отдельных случаях — наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) публичный интерес, определенный Ю. А. Тихомировым как «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией её существования и развития» [Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 55]. К. Ю. Тотьев счел необходимым в дефиниции публичного интереса раскрыть обе составляющие рассматриваемого понятия, определяя последнее как «жизненно необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации (достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве» [Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25], и не связывая при этом публичный интерес с правом.

Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25], и не связывая при этом публичный интерес с правом.

Критерий интереса (как исторически первый, выработанный юридической наукой) в принципе был объектом критики, в том числе обоснованной. Однако критика критерия интереса относилась, как правило, к такой его трактовке, согласно которой «публичное право служит общему благу, гражданское — частным интересам» [Муромцев С. А. Определение и основное разделение права // Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. С. 685]. При такой трактовке критерий интереса действительно уязвим, ибо право в целом и все его элементы призваны служить достижению баланса частных и публичных интересов, что отмечается и теоретиками права [см., напр.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 66-77], и правоприменительными органами [см.: Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 94-95], включая Европейский суд по правам человека. Между тем отмеченная уязвимость критерия интереса исчезает, если интерес рассматривать в качестве критерия разграничения не подсистем права, а регулируемых им областей общественных отношений. Положению о том, что ч. п. следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников, тогда как публичным правом следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых (в том числе наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) реализуется интерес общества в целом, нельзя противопоставить ни тезис о балансе интересов, ибо реализация в частном отношении частного интереса не противоречит требованию соблюдения баланса интересов ч. п., которое при регулировании частных отношений может, а зачастую — даже должно отступить от защиты частного интереса в пользу публичного, ни часто используемый пример о казенных поставках и подрядах, ибо публичный интерес в данном случае реализуется (или не реализуется) до возникновения подрядного отношения (на стадии принятия публичным субъектом решения о вступлении в такое отношение) и после его реализации (на стадии использования публичным субъектом результата реализации частного отношения), при этом отношения, возникающие на обеих стадиях регулируются именно публичным правом.

№ С1-7/СМП-1341 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 94-95], включая Европейский суд по правам человека. Между тем отмеченная уязвимость критерия интереса исчезает, если интерес рассматривать в качестве критерия разграничения не подсистем права, а регулируемых им областей общественных отношений. Положению о том, что ч. п. следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников, тогда как публичным правом следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых (в том числе наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) реализуется интерес общества в целом, нельзя противопоставить ни тезис о балансе интересов, ибо реализация в частном отношении частного интереса не противоречит требованию соблюдения баланса интересов ч. п., которое при регулировании частных отношений может, а зачастую — даже должно отступить от защиты частного интереса в пользу публичного, ни часто используемый пример о казенных поставках и подрядах, ибо публичный интерес в данном случае реализуется (или не реализуется) до возникновения подрядного отношения (на стадии принятия публичным субъектом решения о вступлении в такое отношение) и после его реализации (на стадии использования публичным субъектом результата реализации частного отношения), при этом отношения, возникающие на обеих стадиях регулируются именно публичным правом.

Важнейшим формальным признаком публичного правоотношения, не образующим вместе с тем существа феномена, является участие в нём хотя бы на одной из сторон такого субъекта, который действует в данном отношении в качестве агента публичной власти — носителя публичной функции. [Субъект, который действует в данном отношении в качестве агента публичной власти — носителя публичной функции, будет для краткости именоваться «публичным субъектом», а субъект, не обладающий указанными признаками, — «частным субъектом». Данная терминология позаимствована в монографии Д. В. Винницкого «Субъекты налогового права» (М., 2001. С. 67-72)]. Такими субъектами могут быть государство или муниципальное образование как целое, государственный или муниципальный орган, должностное лицо, а также специфический субъект, наделенный в силу закона в установленных обстоятельствах особыми публичными функциями. Так, поскольку «уплата налогов налогоплательщиками — юридическими лицами, по действующему налоговому законодательству, осуществляется преимущественно путем сдачи соответствующим банкам платежных поручений на перечисление налогов в бюджет», Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «налоговое законодательство устанавливает публично-правовые обязанности банков в их отношениях с налогоплательщиками — юридическими лицами», а «государство … осуществляет контроль за порядком исполнения банками указанных публично-правовых функций» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г. № 24-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 42. Ст. 5211). В публичном же качестве «контрольно-ревизионной (надзорной) организации по уполномочию государства», как установил Конституционный Суд Российской Федерации, действует и аудиторская организация при осуществлении обязательной аудиторской проверки, ибо «хотя выбор аудиторской организации и оплата оказываемых ею услуг … опосредуются частно-правовой формой, по своим целям, предназначению и функциям обязательный аудит проводится … в общественном интересе» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 4-П по делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 15. Ст. 1416). В качестве агента публичной власти действует и нотариус, занимающийся частной практикой, ибо, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, «осуществление нотариальных функций от имени государства предопределяет публично-правовой статус нотариусов», включая «нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих к лицам свободной профессии» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате: // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2491). Отсутствие указанного формального признака (участие субъекта, действующего в данном отношении в качестве носителя публичной функции) в общественном отношении свидетельствует о его принадлежности к частным отношениям.

Использование предложенного критерия определения содержания понятия «частные правоотношения» — допустимость/желательность возникновения, определения юридического содержания, изменения и прекращения правоотношений по воле их участников, обусловленная реализацией в отношении частных интересов его участников, — является известной идеализацией рассматриваемых явлений. Однако в сфере общественных наук любые классификации неизбежно предполагают абстрагирование от некоторых особенностей изучаемых феноменов, а формулируемые закономерности отличаются вероятностным характером.

Так, и среди частноправовых отношений существуют такие, которые допустимо оставлять на усмотрение или взаимное согласие их участников лишь с оговорками или в известных, подчас весьма узких, пределах (например, деликтные, в принципе составляющие, впрочем, скорее патологию нежели норму общественных отношений), — именно такие отношения требуют сочетания диспозитивного и императивного регулирования. При этом, если в рамках подхода к определению рассматриваемых явлений непосредственно через ч. п. императивное регулирование рассматривается как внедрение публично-правовых начал в частноправовую сферу, что и дает повод некоторым авторам отстаивать тезис о бессмысленности разделения права на частное и публичное [см., напр.: Дедов Д. И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства. М., 2002. С. 122—147; Мальцев Г. В. Частные и публичные начала в общественной и правовой жизни: научная доктрина и практика // Гражданское и торговое право зарубежных стран. М., 2004. С. 718—759], то в рамках подхода к выявлению специфики ч. п. через регулируемые им отношения использование императивного метода регулирования частноправовых отношений нисколько не умаляет их частноправовой природы; так, императивное требование гражданского закона к форме сделок, с одной стороны, не порождает никакого особого правоотношения между участниками сделки и государством, и с другой стороны, не сообщает — само по себе — сделке (оплоту ч. п.!) никаких публично-правовых свойств. В связи с изложенным представляется некорректным именовать явление регулирования частных отношений с применением императивного метода «публицизацией» ч. п., что часто имеет место в литературе [см., напр.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 2003. С. 219—220]; равным образом, представляется некорректным именовать «приватизацией» публичного права использование диспозитивного метода для регулирования публичных отношений [см., напр.: Бойцова В. В. Правовые средства защиты в публичном праве Великобритании // Правоведение. 1994. № 3. С. 64-65].

Критерий разграничения частного и публичного права следует искать в плоскости предмета правового регулирования, то есть общественных отношений, подвергающихся регулирующему воздействию со стороны права; таким критерием является характер интереса, преимущественно реализуемого участниками в соответствующем правоотношении (изложенный подход следует отличать от попытки разграничить частное и публичное право по линии интереса, защищаемого той или иной подсистемой права, ибо право как социальный институт призвано выражать коренные интересы всего общества в целом). При любом характере правового регулирования в обществе можно выявить частные отношения, с одной стороны, и публичные — с другой, объективно требующие воздействия соответствующими им правовыми методами, однако далеко не в любом обществе этому разграничению в теории и (или) на практике придается должное значение. Степень соответствия методов, используемых для правового регулирования тех или иных отношений, их существу, позволяет оценивать рассматриваемый правопорядок в целом с точки зрения адекватности воздействия на общественные отношения.

Вместе с тем отсутствуют «частноправовой» и «публично-правовой» методы правового регулирования. Корректно говорить лишь о преимущественном использовании диспозитивного регулирования частных отношений и императивного воздействия на отношения публичные, что не исключает в отдельных случаях вполне оправданного применения императивных норм для регулирования частных отношений (ибо в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо в конституционно значимых целях) и диспозитивных — для публичных; однако в таком случае не имеет место «публицизация» ч. п. или «приватизация» публичного, что часто можно встретить в научной и учебной литературе. «Публицизация» или «приватизация» могут иметь место лишь в рамках системы права в целом, выражаясь не в переводе тех или иных отношений из частных в публичные (что вряд ли возможно) или наоборот, а в создании дополнительных императивных норм и — в целях контроля за их реализацией — дополнительных публичных институтов и процедур («публицизация»), либо их упразднении («приватизация»).

Важным аспектом дифференциации частного и публичного права является институционализация их основных идей, начал и принципов в нормах, содержащихся в весьма существенной части в отраслевых кодифицированных законодательных актах, имеющих приоритет перед нормами соответствующих отраслей, включенными в акты текущего законодательства.

Институционализация обеих подсистем права заключается также в дифференциации процессуальных форм разрешения споров, возникающих в рамках отношений, регулируемых различными подсистемами права.

Развитие государственного управления в XX в. показало, что процессы усиления и расширения непосредственного государственного воздействия на частные отношения, несмотря на периодические колебания, имеют стойкую тенденцию ко все большему усложнению, что и является причиной развития и усложнения публичного права, ибо постоянно усложняется сама жизнь.

См. также

Примечания

- ↑ Всеобщая история государства и права: В 2 т. — М., 2002. — Т. 1: Древний мир. Средние века. — С. 260.

- ↑ Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — С. 64. — ISBN 57133-0997-5

- ↑ Гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1998. — Т. 1. — С. 632.

- ↑ Курс российского трудового права: В 3 т. / Под ред. Е. Б. Хохлова. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. — Т. 1: Часть Общая. — С. 29-30. — ISBN 5-288-01678-X

- ↑ Агарков М. М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. — Т. 1. — С. 83-84.

Литература

- Агарков М. М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. — С. 42-104. http://www.lawportal.ru/article/article.asp?articleID=178208

- Алексеев С. С. Не просто право — частное право // Известия. — 1991. — 19 окт.

- Алексеев С. С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М.: Статут, 1999. — 160 с.

- Асланян Н. П. Основные начала Российского частного права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2002. — 50 с. http://www.lawportal.ru/book/book.asp?bookID=105401

- Васильев О. Д. Проблема разделения права на публичное и частное в русской позитивистской теории права в конце XIX — начале XX вв.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 1999. — 39 с.

- Васильев С. В. Частное и публичное право в России: историко-теоретический анализ: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — СПб., 2002. — 35 с.

- Громов С. А. Соотношение частного и публичного права в российской системе права: тенденции дифференциации и интеграции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб., 2004. — 24 с.

- Дарвина А. Р. Частное право в системе российского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2003. — 30 с.

- Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: Конституционно-правовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.

- Кирилов В. А. Предмет частного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М ., 2001. — 25 с.

- Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. — 212 с.

- Мальцев Г. В. Частные и публичные начала в общественной и правовой жизни: научная доктрина и практика // Гражданское и торговое право зарубежных стран. — М.: МЦФЭР, 2004. — С. 718—759.

- Маштаков К. М. Теоретические вопросы разграничения публичного и частного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001. — 25 с.

- Муромцев С. А. Определение и основное разделение права // Избранные труды по римскому и гражданскому праву. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. — С. 504—740.

- Нестерова Э. Э. Историко-теоретические основания учения о разделении права на публичное и частное в западноевропейской и российской правовой науке: Автореф. дис. … к.ю.н. Н. Новгород, 2002. — 23 с.

- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. — М.: Статут, 1998. — 353 с. http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_4.html#4

- Попондопуло В. Ф. Частное и публичное право как отрасли права // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. — М.: Статут; Екатеринбург: Ин-т част. права, 2002. — С. 17-40.

- Публичное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (23-24 апреля 1998 года) / Отв. ред. проф. В. Д. Перевалов. — Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. — 336 с.

- Разуваев Н. В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права // Правоведение. — 2002. — № 3. — С. 31-55. http://www.lawportal.ru/article/article.asp?articleID=180811

- Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М.: БЕК, 1995. — 485 с. http://www.kursach.com/biblio/0010028/000.htm

- Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25

- Черепахин Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве // Труды по гражданскому праву. — М.: Статут, 2001. — С. 93-120. http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_10.html#5

- Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. — Свердловск, 1972. — 210 с.

1. Трудовое право – это отрасль российского права, которое относится к: Частному праву И

Частному правуИ частному, и публичному праву, в зависимости от ситуации

Публичному праву

2. Трудовое право регулирует отношения, возникающие между работниками и работодателями в связи с трудовой деятельностью. Также оно регулирует отношения:

имущественные и личные неимущественные отношения

в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций

по обеспечению занятости и трудоустройства, по охране труда и здоровья работников

3. Источниками трудового права являются:

Всё перечисленное

Конституция РФ

Трудовой Кодекс РФ, другие нормативные акты, а также трудовые акты, принятые работодателем

4. Трудовое право основано на следующих принципах:

Кто не работает, тот не ест

От каждого по способностям, каждому по труду

Свобода труда, равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод, обеспечение права на защиту от безработицы

5. Субъектами трудового права являются:

Работники

Все перечисленные

Работодатели

6. Что из перечисленного не является необходимым условием заключения трудового договора:

права и обязанности работника и работодателя

оплата проезда до места работы

режим труда и отдыха работника

условия оплаты труда работника

7. Верны ли следующие суждения об условиях трудового договора:

А. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов (40 рабочих часов в неделю).

Б. Ежегодный отпуск должен составлять не менее 30 календарных дней.

верно только Б

верно только А

оба суждения неверны

верны оба суждения

8. В ТК РФ упоминаются такие виды трудовых договоров как:

Возмездные и безвозмездные

Нотариальные и устные

Срочные и бессрочные

Обязательные и необязательные

9. Верно ли данное утверждение:

“Трудовое законодательство предусматривает повышенную охрану труда несовершеннолетних, закрепляя для них ряд льгот: сокращенная рабочая неделя (16–18 лет – 36 часов, до 16 лет – 24 часа в неделю, ежегодный отпуск – 31 день (в любое время года), запрет на использование труда несовершеннолетних на сверхурочных работах, ночных работах и в командировках, запрет на установление испытательного срока).”

утверждение является верным

утверждение не является верным

10. Основным органом разрешения индивидуальных трудовых споров является:

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Комиссия по трудовым спорам

Комитет Совета Федерации по экономической политике

Международная организация труда

Частное право это

Читать PDF244.69 кб

Этико-правовые знания врачей частнопрактикующей клиники

Мифтахова З. Р., Максимов И. Л.

Читать PDF276.09 кб

Правовая категория частной жизни как объект исследования социальной философии

Ульянченко Александр Михайлович

Рассматривается правовая категория частной жизни в классической социальной философии. Данная категория исследуется в философии экзистенциализма и постмодернизма.

Читать PDF1.08 мб

Проблемы административно-правового регулирования государственно-частного партнерства

Алескеров З. С.

Рассматриваются проблемы развития государственно-частного партнерства как новой для России формы реализации инвестиционных проектов и административно-правового регулирования в этой сфере.

Читать PDF210.70 кб

Международное частное право и Теория отражения: постановка проблемы и обзор литературы

Колобов Роман Юрьевич

Статья посвящена анализу основных положений теории отражения в материалистической философии и социологии.

Читать PDF293.51 кб

Административно-правовое регулирование частной системы здравоохранения в Российской Федерации

Ляпин И.Ф., Прилуков М.Д.

В статье рассматривается административно-правовое регулирование создаваемых юридическими и физическими лицами медицинских организаций, которые образуют частную систему здравоохранения.

Читать PDF179.41 кб

Нормативно-правовое регулирование процедуры открытия частных школ в Украине (Х1Х нач. Хх В. )

Друганова Е. Н.

Данная статья посвящена исследованию нормативно-правовой базы царской России по вопросам урегулирования процедуры открытия частного учебного заведения на Украине в Х1Х нач. ХХ в.

Читать PDF320.79 кб

Правовая политика российского государства в области развития частно-государственного партнерства

Зятьков Антон Евгеньевич

Автором обозначены наиболее важные элементы правовой политики современной России в области развития частно-государственного партнерства, в том числе принципы и цели законотворческой деятельности государства и проблемы правопримене

Читать PDF223.12 кб

Применение интерактивных методов обучения при преподавании частно-правовых дисциплин слушателям инос

Тумаков А.В.

Рассматриваются актуальные методы интерактивного обучения частно-правовым дисциплинам слушателей иностранных государств, применяемые в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Читать PDF287.71 кб

Сексуальность в частной жизни русской женщины (Х-ХХ вв. ): влияние православного и этакратического г

Пушкарёва Н. Л.

Характеризуя роль и место сексуальности в частной жизни русских женщин, автор считает X-XIX вв. русской истории веками «православного гендерного порядка» и репрессивной сексуальности, а XX в.

Читать PDF1.61 мб

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ И

Шапсугова М. Д.

В статье исследуются модели семьи, модели государственно-семейной политики, и их роль в поиске баланса публичных и частных начал в данной сфере.

Читать PDF3.11 мб

Антрополого-правовой обзор работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и го

Эрдынеев Алдар Эдуардович

В статье проводится реферативный обзор основных положений работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в связи с современными научными взглядами на универсальные нормативные регуляторы повед

ЧАСТНОЕ ПРАВО И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – РАЗНИЦА И СРАВНЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Жизнь 2021

Частное право применяется к отношениям между людьми в правовой системе. например контракты и трудовое законодательство. Публичное право применяется к отношениям между человеком и государством. наприме

Содержание:

Частное право применяется к отношениям между людьми в правовой системе. например контракты и трудовое законодательство. Публичное право применяется к отношениям между человеком и государством. например уголовное право.

Сравнительная таблица

| Частное право | Публичное право | |

|---|---|---|

| Управляет | Отношения между людьми, такие как Закон о договорах и Закон о правонарушениях. | Отношения между людьми и государством. |

| Подразделения | Гражданское право, трудовое право, коммерческое право, корпоративное право, конкурентное право. | Конституционный, административный и уголовный. |

| Прочие условия | Общее право (в Канаде и большей части США) | Никто |

Определение

Частное право регулирует отношения между людьми, такие как контракты и обязательственное право. В странах, где оно известно как «общее право», оно также включает контракты, заключаемые между правительствами и отдельными лицами.

Публичное право – это закон, регулирующий отношения между отдельными лицами (например, гражданами и компаниями) и государством.

Подразделения

Частное право включает гражданское право (например, договорное право, деликтное право и право собственности), трудовое право, коммерческое право, корпоративное право и закон о конкуренции.

Публичное право включает конституционное право, административное право и уголовное право. Конституционное право рассматривает отношения между государством и человеком, а также между различными ветвями государства. Административное право регулирует бюрократические процедуры управления и определяет полномочия административных органов. Уголовное право предполагает, что государство налагает санкции за определенные преступления.

пример

Курение в помещении – классический пример регулирования государственного и частного права. В некоторых странах курение в закрытых помещениях запрещено законом. Тем не менее, люди создавали членские клубы, в которых соглашение между членом и владельцем собственности является частным законом, не регулируемым государством. В соответствии с этим частным законом участникам разрешается курить в помещении.

Трудовые отношения как предмет международного частного права

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 1-2 (88-89). С. 13—20.

Journal of International Law and International Relations. 2019. N 1-2 (88-89). P. 13—20.

международное право — международное частное право

Людмила Ведерникова

Автор:

Ведерникова Людмила Андреевна — аспирант кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

В статье исследуются характеристики трудовых отношений, выступающих предметом международного частного права, а также выявляются критерии отнесения трансграничных трудовых отношений к предмету международного частного права. Автором анализируется возможность применения норм об обязательствах раздела VII Гражданского кодекса Республики Беларусь к трудовым отношениям, а также обосновывается необходимость разработки специального коллизионного регулирования трансграничных трудовых отношений.

Ключевые слова: коллизионные нормы; международное частное право; применимое право; трансграничные трудовые отношения; трудовой договор; трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.

«Cross-border Labour Relations as a Subject of Private International Law» (Ludmila Vedernikova)

Author:

Vedernikova Ludmila — post-graduate student of the Department of Private International and European Law of the Faculty of International Relations, Belarusian State University, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS

The article covers labor relations in private international law. The criteria for categorising cross-border labour relations to a subject of private international law are found. The author analyses if there is a possibility to apply the law of obligations specified in section VII of the Civil Code of the Republic of Belarus to labour relations. The necessity of the development of a special conflict of laws regulation of cross-border labour relations is established.

Keywords: applicable law; conflict of laws rules; cross-border labour relations; employment contract; labour relations with foreign element; private international law.

За последние 50 лет международное частное право (далее — МЧП) было кодифицировано в большей степени, чем за всю историю своего существования [40, p. 2]. Это связано, в первую очередь, с тем, что транснационализация общественных отношений и миграционная активность населения приводят к значительным изменениям подходов к коллизионному регулированию. Количество и разнообразие трансграничных частноправовых отношений, в том числе трудовых, брачно-семейных, отношений по защите прав потребителей, постоянно растет, что предопределяет необходимость появления новых коллизионных норм.

Общие правила коллизионного регулирования трудовых правоотношений не закреплены в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее — ТК) [25] как источнике отраслевой кодификации. Нормы статьи 3 ТК нельзя считать коллизионными, а статьи 321 и 322 ТК, хотя и являются коллизионными, но регулируют очень узкий круг правоотношений (вопросы дипломатической и консульской службы). В этой связи возникает вопрос о возможности применения раздела VII «Международное частное право» Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) [5] к трансграничным трудовым правоотношениям. Ответ на данный вопрос имеет важное практическое значение, поскольку вопросы, связанные с трансграничными трудовыми отношениями, приобретают все большую актуальность на протяжении последних лет не только в Западной Европе, но и на постсоветском пространстве. (Как отмечают британские ученые С. Дикин и Дж. С. Моррис, «с ростом транснациональной мобильности труда и капитала вопрос о коллизии между различными правовыми режимами в области трудового права является очень живым» [32, p. 118]. См. также Л. Меррет: «Повышение мобильности рабочей силы вместе с распространением многонациональных компаний и групп корпораций привело к постоянному росту значения международных аспектов трудового права» [36, p. 1].)