ООН провозгласила 2019-й Годом Таблицы Менделеева

ООН провозгласила 2019-й Годом Таблицы Менделеева

14 марта 2019, 00:25Наука

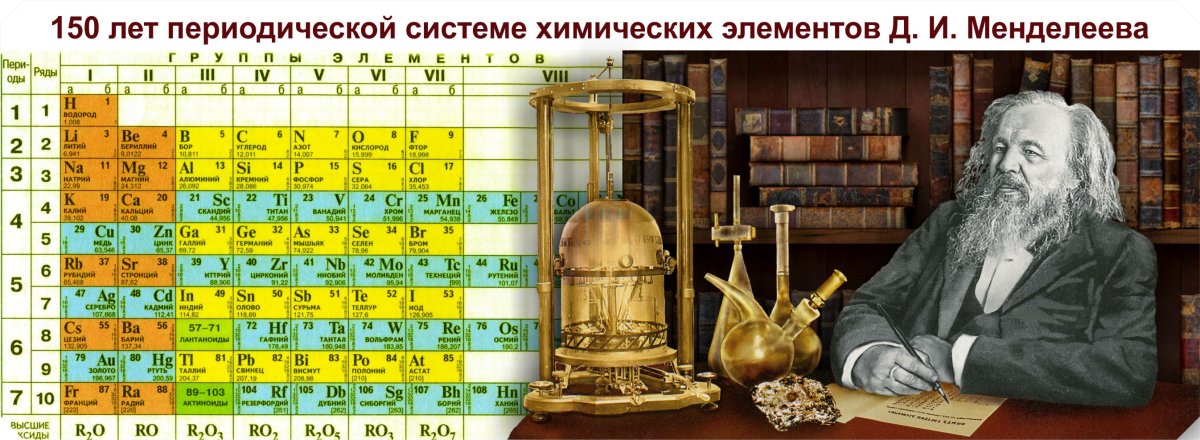

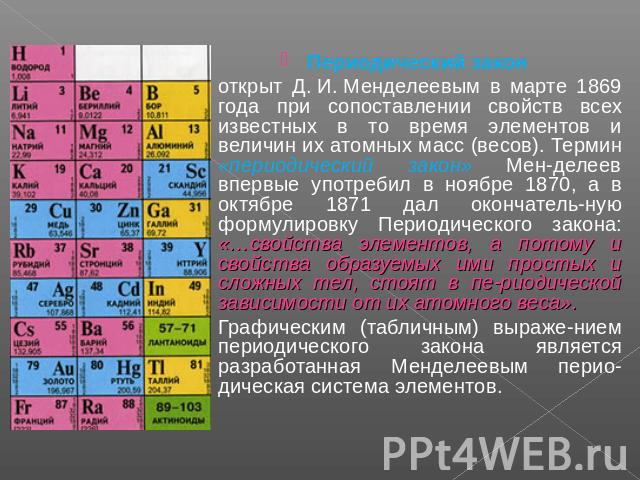

150 лет назад русский химик Дмитрий Менделеев открыл свой гениальный «Периодический закон»

Многие издания в феврале-марте вспоминают нашего гениального земляка Дмитрия Ивановича Менделеева. Повод действительно весомый: 150 лет назад он открыл свой «Периодический закон», который иначе как гениальным и назвать-то невозможно. Потому и нынешний год носит имя Менделеева. Однако вокруг закона, как случается со многими гениальными открытиями, немало недомолвок, мифов и даже нелепостей. О них я и хочу рассказать, хотя предупреждаю: текст по диагонали не прочесть, потому что речь всё-таки пойдёт о науке.

Игорь Огнев

Полунаучный детектив

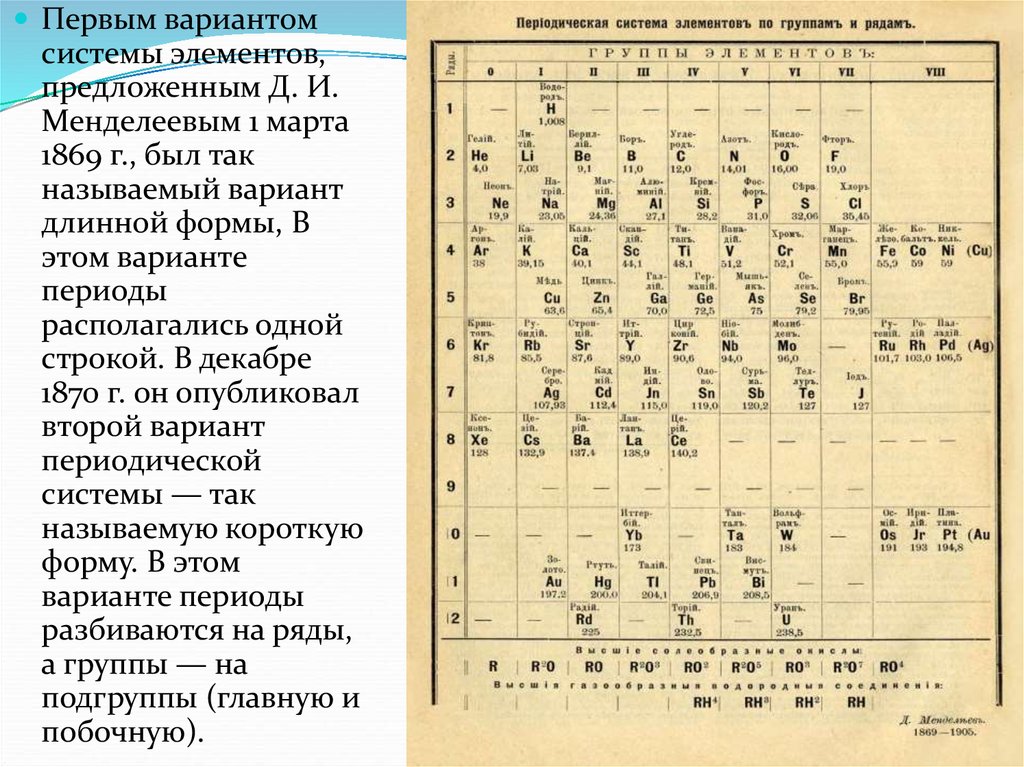

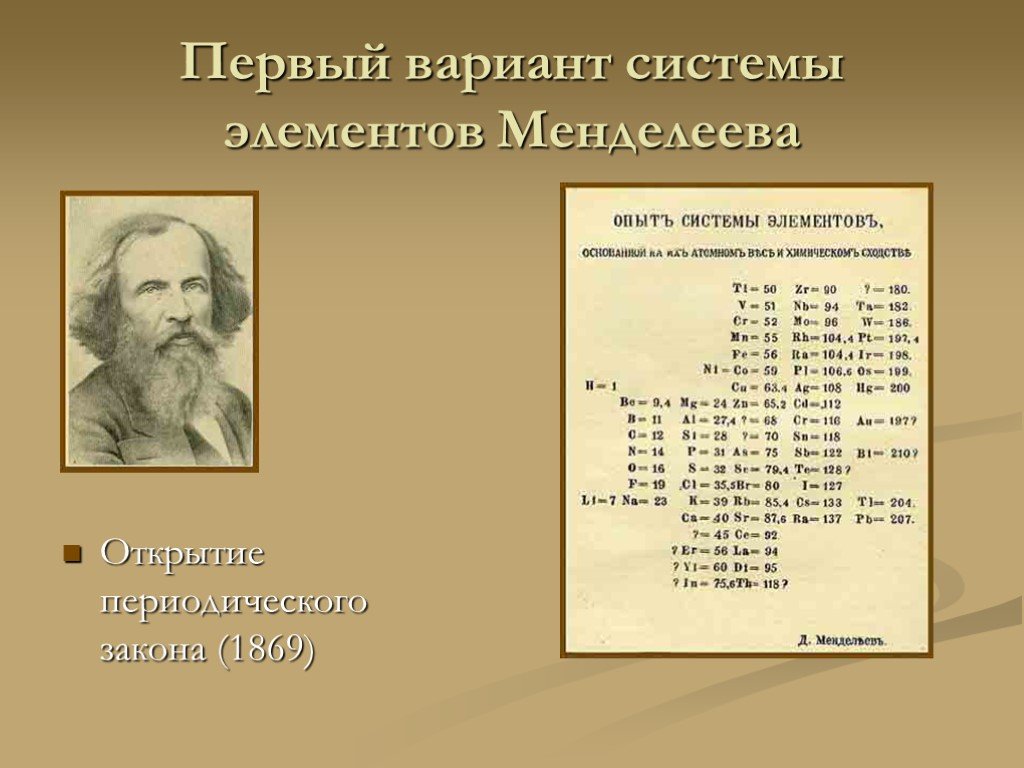

О мифе первом недавно помянула уважаемая «Независимая газета»: мол, закон открыт 1 марта 1869 г., поскольку в этот день Менделеев отправил текст в типографию. Последний факт действительно имел место, однако последнюю точку ученый поставил 17 февраля, и сам считал эту дату днем рождения «таблицы». И когда я лет шесть назад выудил из Всемирной паутины мало кому известную до сих пор статью Дмитрия Ивановича под академически аккуратным названием «Попытка химического понимания мирового эфира», то был ошарашен. Во-первых, потому, что подавляющее большинство знаменитых современных ученых если поминают эфир, то с непременной усмешкой! Во-вторых, с помощью эфира Менделеев очень просто, на пальцах, показал, по какому алгоритму образуются все химические элементы, в результате чего и родилась «таблица»-юбилярша. В-третьих, стала понятной причина, позволившая Менделееву выдвинуть потрясающую гипотезу о так называемом неорганическом глубинном происхождении углеводородов. Всё это – проделки эфира. Ну а в-четвертых, эта гипотеза стала одним из важнейших аргументов тоже гениальному, без преувеличения, тюменскому ученому Роберту Михайловичу Бембелю, профессору Тюменского индустриального университета, создать свою эфир-геосолитонную концепцию (ЭГК).

Последний факт действительно имел место, однако последнюю точку ученый поставил 17 февраля, и сам считал эту дату днем рождения «таблицы». И когда я лет шесть назад выудил из Всемирной паутины мало кому известную до сих пор статью Дмитрия Ивановича под академически аккуратным названием «Попытка химического понимания мирового эфира», то был ошарашен. Во-первых, потому, что подавляющее большинство знаменитых современных ученых если поминают эфир, то с непременной усмешкой! Во-вторых, с помощью эфира Менделеев очень просто, на пальцах, показал, по какому алгоритму образуются все химические элементы, в результате чего и родилась «таблица»-юбилярша. В-третьих, стала понятной причина, позволившая Менделееву выдвинуть потрясающую гипотезу о так называемом неорганическом глубинном происхождении углеводородов. Всё это – проделки эфира. Ну а в-четвертых, эта гипотеза стала одним из важнейших аргументов тоже гениальному, без преувеличения, тюменскому ученому Роберту Михайловичу Бембелю, профессору Тюменского индустриального университета, создать свою эфир-геосолитонную концепцию (ЭГК).

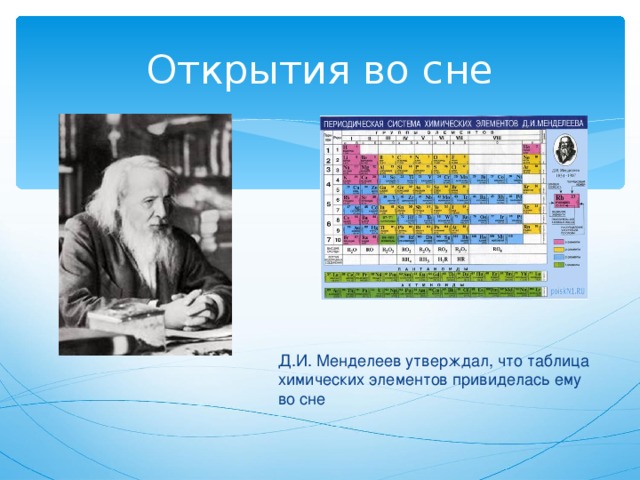

Однако вернемся на 150 лет назад. В этот период Менделеева буквально разрывала на части масса неотложных дел, и мозг ученого работал просто лихорадочно. Отсюда и легенда о том, что таблица ему приснилась. Сам он иронизировал по этому поводу: мол, присниться, если думать об этом 25 лет кряду! Сообщение об эпохальном открытии 6 марта 1869 г. на заседании Русского химического общества Менделеев, вынужденный срочно ехать на тверские сыроварни, где шли его опыты, поручил сделать своему другу и соратнику Николаю Меншуткину. Однако сообщение коллеги встретили равнодушно – просто приняли к сведению! Они, да и всё научное сообщество только через годы воспримут столь необыкновенное открытие.

Причины для равнодушия коллег было как минимум две. Первая заключалась в том, что Периодическую таблицу начинала самостоятельная нулевая колонка инертных газов, открытых в конце XIX века, среди которых был лишь один, предсказанный Менделеевым: аргон. Однако сначала места в «таблице» этим газам не нашлось. Но потом в левом верхнем углу нулевой колонки, то есть в логическом начале таблицы, ученый расположил элемент “Х”. По Менделееву — “Ньютоний”, то есть, мировой эфир. Да, да, не больше, не меньше! Но почему Менделеев пришел к такому выводу?

Но потом в левом верхнем углу нулевой колонки, то есть в логическом начале таблицы, ученый расположил элемент “Х”. По Менделееву — “Ньютоний”, то есть, мировой эфир. Да, да, не больше, не меньше! Но почему Менделеев пришел к такому выводу?

Дмитрий Иванович давно ломал голову над загадкой эфира. Вот тому свидетельство из-под пера самого ученого. «Уже с 70-х годов, – пишет он в «Попытке…», – у меня назойливо засел вопрос: да что же такое эфир в химическом смысле? Он тесно связан с периодическою системою элементов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об этом. Сперва и я полагал, что эфир есть сумма разреженнейших газов в предельном состоянии. Но я молчал, потому что не удовлетворялся тем, что предоставлялось при первых опытах. Теперешний мой ответ иной, он тоже не вполне удовлетворяет меня. И я бы охотно еще помолчал, но у меня уже нет впереди годов для размышления и нет возможностей для продолжения опытных попыток…».

Вот еще одно любопытное подтверждение сказанному. В 1871 году на оттиске «Основ химии», прямо на Таблице периодической системы, Дмитрий Иванович написал: «Легче всех эфир, в миллионы раз». А в рабочей тетради 1874 года учёный выражает ещё более ясно ход мысли: «При нулевом давлении у воздуха есть некоторая плотность, это и есть эфир!»

В 1871 году на оттиске «Основ химии», прямо на Таблице периодической системы, Дмитрий Иванович написал: «Легче всех эфир, в миллионы раз». А в рабочей тетради 1874 года учёный выражает ещё более ясно ход мысли: «При нулевом давлении у воздуха есть некоторая плотность, это и есть эфир!»

«Попытка…» написана в 1902 году, а решился опубликовать её Дмитрий Иванович только в 1905-ом. Отсюда и его оговорка насчет того, что « у меня уже нет впереди годов…» Предчувствие не обмануло Менделеева: он простыл, заболел воспалением легких и скоропостижно скончался в январе 1907 года.

Необходимо пояснить ещё один тезис «Попытки…»: почему, как пишет Менделеев, эфир «тесно связан с периодическою системою элементов»?

– Ярковский напомнил, – объяснял мне профессор Бембель, – что от формы молекулы зависят химические свойства тела. Например, из 4-х атомов можно создать очень мало форм, из которых только одна (в виде тетраэдра) устойчивее остальных. Но вот уже из 4-х нуклонов (т.е. 4-х пар протона и нейтрона) состоит самое устойчивое ядро гелия. А из его ядер собираются ядра углерода, кислорода, кальция, магния и других химических элементов, атомный вес которых кратен, опять же, четырем. Запомни это!

А из его ядер собираются ядра углерода, кислорода, кальция, магния и других химических элементов, атомный вес которых кратен, опять же, четырем. Запомни это!

Подобные формы из 5-ти, 6-ти, 7-ми и 9-ти атомов построить уже нельзя. Но из 12-ти, 16-ти, 20-ти, 24-х и далее кратных четырем снова создаются устойчивые ядра! Разве это не и алгоритм, и причина периодичности?!

Роберт Бембель не случайно упомянул Ивана Осповича Ярковского, которого надо хотя бы коротко представить читателям. Это еще один русский гений, создавший теорию эфиродинамики. В своей первой книге «Всемирное тяготение как следствие образования весомой материи внутри небесных тел. Кинетическая гипотеза», Ярковский показал как частицы эфира проникают в ядра буквально всех планет, превращаясь в весомую материю, и, образно говоря, правят Вселенной. Ярковский написал еще несколько книг, но Бембель ни одной не мог найти даже в Ленинке: в СССР книги выдающего космиста считали идеалистическими, а значит вредными, и уничтожили. Впрочем, и царская Академия наук организовала вокруг книг Ярковского заговор молчания. Так что о работах друг друга два гения: Ярковский и Менделеев не знали. Правда, Дмитрий Иванович, опять же в сносках к своей статье, упоминает брошюру Ярковского «Плотность светового эфира», однако она стала известна Менделееву лишь после того, как он опубликовал «Попытку…». А главную книгу Ярковского он, стало быть, и вовсе не видел! И, тем не менее, оба ученых, по большому счету, относительно мирового эфира пришли к одним и тем же выводам!

Впрочем, и царская Академия наук организовала вокруг книг Ярковского заговор молчания. Так что о работах друг друга два гения: Ярковский и Менделеев не знали. Правда, Дмитрий Иванович, опять же в сносках к своей статье, упоминает брошюру Ярковского «Плотность светового эфира», однако она стала известна Менделееву лишь после того, как он опубликовал «Попытку…». А главную книгу Ярковского он, стало быть, и вовсе не видел! И, тем не менее, оба ученых, по большому счету, относительно мирового эфира пришли к одним и тем же выводам!

Совсем иначе о предпосылках появления «нулевого ряда» рассказывает сам Менделеев в «Попытке…»: «Когда, в 1869 г., мною была выставлена периодическая зависимость между свойствами всех элементов и их истинными атомными весами, не только не было известно ни одного элемента, неспособного образовать сложные соединения. Нельзя было даже и подозревать существование подобных элементов. Поэтому периодическая система начиналась с группы 1-й и с ряда 1-го, где помещался и до сих пор помещается водород, легчайший из элементов, судя по атомному весу и плотности, — при данных давлении и температуре. Никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов, хотя легче его не было и еще поныне между известными нет ни одного другого элементарного или сложного газа.

Никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов, хотя легче его не было и еще поныне между известными нет ни одного другого элементарного или сложного газа.

… Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу – нулевую … Это положение аргоновых аналогов составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому принято не только мною, но и другими … Теперь же… не кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород. Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда 1-й группы. Его означим через “y”. Ему, очевидно, будут принадлежать коренные (И.О.) свойства аргоновых газов … “Короний” плотностью порядка 0,2 по отношению к водороду; и он не может быть никоим образом мировым эфиром. Элемент “у”, однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу “х”, который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его “Ньютонием” — в честь бессмертного Ньютона … Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом”.

Мне бы хотелось предварительно назвать его “Ньютонием” — в честь бессмертного Ньютона … Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом”.

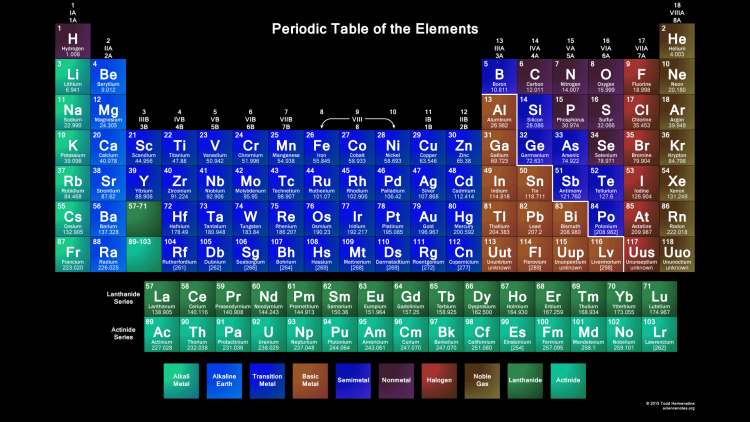

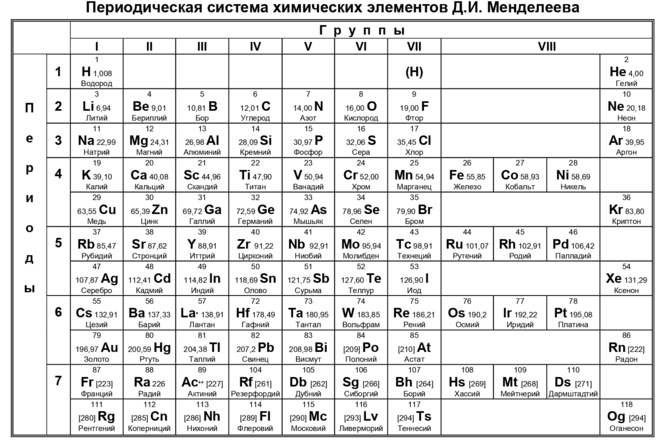

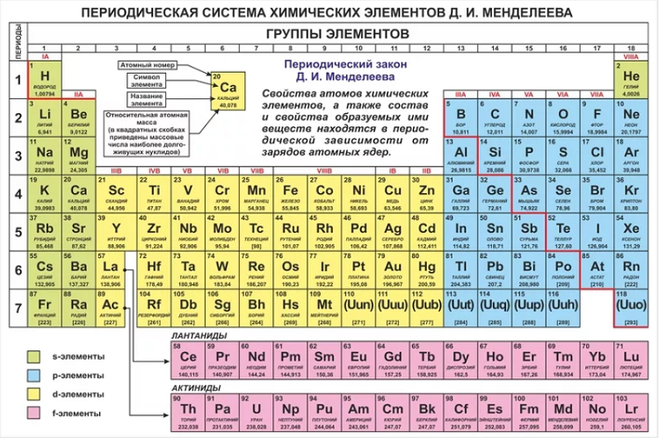

Однако последний раз «таблица», в которой нулевая группа инертных газов начиналась с эфира, увидела свет в учебнике «Основы химии» (VII издание, Петербург,1906). Ну а то, что сегодня преподают в школах и университетах под названием “Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева”,— откровенная фальшивка, утверждает профессор Бембель и ряд других ученых. Новая парадигма Эйнштейна требовала отказа от идеи мирового эфира. И гениальное открытие Менделеева фальсифицировали: “нулевую группу» перенесли вправо, в самый конец «таблицы». Безобидная на первый взгляд манипуляция объяснима только сознательным устранением главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система в своём начале должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент “Х”, то есть, мировой эфир. А перенос нулевой группы в конец таблицы, да еще во главе с водородом, который, а отличие от газов инертных образует множество соединений, уничтожил саму идею первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

А перенос нулевой группы в конец таблицы, да еще во главе с водородом, который, а отличие от газов инертных образует множество соединений, уничтожил саму идею первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

И только спустя век с лишним подлинная таблица Менделеева восстала из пепла забвения благодаря публикации журнала Русского физического общества. Тем не менее, профессора Бембеля и других сторонников эфира оппоненты презрительно называют маргиналами. Видно, они не ведают того, что слово это потеряло негативную окраску. Оно на самом деле обозначает того, кто не в центре, а просто с краю. Футболисты или хоккеисты хорошо знают, что прорывы к воротам противника следует ждать вовсе не от центровых, а от крайних нападающих. Так и в науке. Напомню еще, что забытое слово «маргиналии» – это заметки на краю книжной страницы. И в заметках этих, между прочим, случаются гениальные прозрения… Как, например, у Менделеева, с которым мы еще не расстаемся.

Менделеевский прорыв

Я не собираюсь предлагать «Попытку…» полностью – любопытствующие могут познакомиться с ней в интернете. Но основные положения перескажу как можно ближе к оригиналу.

Но основные положения перескажу как можно ближе к оригиналу.

Итак, пишет Менделеев, как рыба об лёд испокон веков билась мысль мудрецов в искании «начала всех начал». Согласие достигли лишь в том, что должно признавать нераздельную, однако и не сливаемую познавательную троицу вечных и самобытных: вещества (материи), силы (энергии) и духа. В известной краткой энциклопедии Ларусса, продолжал Менделеев, вот как определяется эфир: «жидкость невесомая, упругая, наполняющая пространство, проникающая во все тела и признаваемая физиками за причину света, тепла, электричества и проч.».

Сказано немного, но достаточно для того, чтобы смущать вдумчивых естествоиспытателей. Они не могут не признать за эфиром свойств вещества, а в то же время придумали его, как мировую «среду», наполняющую всё пустое пространство и все тела, чтобы уразуметь хоть сколько-нибудь при помощи движения этой среды передачу энергии на расстояния. Они признали в этой среде разнообразные перемены строения и возмущения, какие наблюдаются в твердых телах, жидкостях и газообразных веществах, чтобы ими толковать явления света, электричества и даже тяготения. В этой жидкой среде нельзя показать весомости, если эта жидкость всюду и всё проникает, как нельзя было знать весомости воздуха, пока не нашли воздушных насосов, способных удалять воздух. Но нельзя и отрицать весомости эфира, потому что со времён Галилея и Ньютона способность притягиваться, то есть весить, составляет первичное определение вещества.

В этой жидкой среде нельзя показать весомости, если эта жидкость всюду и всё проникает, как нельзя было знать весомости воздуха, пока не нашли воздушных насосов, способных удалять воздух. Но нельзя и отрицать весомости эфира, потому что со времён Галилея и Ньютона способность притягиваться, то есть весить, составляет первичное определение вещества.

В совершенно законном стремлении придать эфиру весомость или массу у естествоиспытателей рождается вопрос: да при каком же давлении и при какой же температуре эфиру свойствен указанный (Томсоном) вес примерно, не менее 0,000 000 000 000 000 1 грамма? Если дело идет о плотности эфира в междупланетном пространстве, то там и водяные пары, и водород не могут иметь, несмотря на низкую температуру, видимой, измеримой плотности, поскольку давления, определяемые тяготением, ничтожны. Умственно можно представить, что междупланетное пространство наполнено такими разреженными остатками всяких паров и газов. Даже тогда получится согласие с известными космогоническими гипотезами Канта, Лапласа и др. , стремящимися выяснить единство плана образования миров. Тогда поймется однообразие химического состава всей вселенной, указанное спектрометрическими исследованиями, так как, по существу, установится обмен — чрез посредство эфира — между всеми мирами.

, стремящимися выяснить единство плана образования миров. Тогда поймется однообразие химического состава всей вселенной, указанное спектрометрическими исследованиями, так как, по существу, установится обмен — чрез посредство эфира — между всеми мирами.

Ярковский и Менделеев одинаково понимали всю техническую сложность оценки физических свойств эфира, обладающего чрезвычайно низкой плотностью, комментирует профессор Бембель. Ни её, ни массу атомов-амеров эфира и правда невозможно было точно измерить на рубеже XIX – XX веков.

Но и помимо этого, пишет Менделеев, представление о мировом эфире, как предельном разрежении паров и газов, не выдерживает даже первых приступов вдумчивости. Ведь эфир нельзя представить иначе, как веществом, всепроникающим; парам же и газам это не свойственно. Притом — и это всего важнее — они, по своей химической природе и по отношениям к другим веществам, бесконечно разнообразны. Эфир же однообразен всюду, насколько это нам известно.

Эфир же однообразен всюду, насколько это нам известно.

Менделеев открыл свой периодический закон, обрабатывая громаднейший опытный материал, накопленный химией к концу 60-х годов XIX века. В связи с этим ведущий советский философ академик Б.Н.Кедров называет Дмитрия Ивановича не сознательным, а стихийным диалектиком. Это непоследовательность учёного в какой-то степени действительно связывало его взгляд на мир. Например, Менделеев так и не поверил в органическую связь химизма с электричеством, хотя кто знает, как повернулись бы его взгляды, поживи Менделеев подольше. Кстати, тот же Кедров пишет: великий химик не верил, что внутри атомов существуют и двигаются электроны. Однако философ недооценил гениального химика, а «Независимая газета» эту версию повторила. А читать нужно «Попытку…» В последнее время, пишет Дмитрий Иванович, «стали признавать деление химических атомов на более мелкие частицы – «электроны». Поэтому все современные основные понятия естествознания — следовательно, и мировой эфир — необходимо обсудить с учетом нового знания. И хотя понятие об эфире родилось в физике, а скептики старается во всем усмотреть «рабочую гипотезу», вдумчивому естествоиспытателю, не довольствующемуся смутными картинами волшебного фонаря фантазии, хотя бы украшенного логичнейшим анализом, нельзя не задаваться вопросом: что же такое эфир в химическом смысле?».

И хотя понятие об эфире родилось в физике, а скептики старается во всем усмотреть «рабочую гипотезу», вдумчивому естествоиспытателю, не довольствующемуся смутными картинами волшебного фонаря фантазии, хотя бы украшенного логичнейшим анализом, нельзя не задаваться вопросом: что же такое эфир в химическом смысле?».

Ранее, чем излагать свой ответ, Менделеев считает долгом высказать мнение, которое не раз слыхал от своих учёных друзей. Для них эфир содержит первичную материю в несложившемся виде: не в форме элементарных химических атомов и образуемых ими частиц и веществ, а в виде составного начала, из которого сложились сами химические атомы. Как миры представляют иногда сложившимися из разъединенных тел (твердой космической пыли, болидов и т. п.), так и атомы представляют происшедшими из первичного вещества, считает Менделеев.

Если бы дело шло об одном эфире, наполняющим пространство между мировыми телами и передающим между ними энергию, то можно было бы — с грехом пополам, ограничиваться только предположением о массе, не касаясь его химизма. Можно было бы даже считать эфир содержащим «первичную материю», как можно говорить о массе планеты, не касаясь ее химических составных начал. Но вполне, так сказать, бескровный, ближе ничем не определяемый эфир окончательно теряет всякую реальность и составляет причину беспокойства вдумчивых естествоиспытателей, лишь только спускаемся с неба на землю и признаем его проникающим во все тела природы. Необходимость лёгкого и полного проникновения всех тел эфиром следует признать не только ради возможности понимания общеизвестных физических явлений, но и по причине великой упругости и, так сказать, тонкости эфирного вещества, атомы которого всегда и все представляют себе очень малыми сравнительно с атомами и частицами химически известных веществ. Притом, такая проницаемость эфиром всех тел объясняет и невозможность уединить это вещество, как нельзя собрать ни воды, ни воздуха в решете, каким для эфира должно считать всякие твердые или иные вещества и преграды.

Можно было бы даже считать эфир содержащим «первичную материю», как можно говорить о массе планеты, не касаясь ее химических составных начал. Но вполне, так сказать, бескровный, ближе ничем не определяемый эфир окончательно теряет всякую реальность и составляет причину беспокойства вдумчивых естествоиспытателей, лишь только спускаемся с неба на землю и признаем его проникающим во все тела природы. Необходимость лёгкого и полного проникновения всех тел эфиром следует признать не только ради возможности понимания общеизвестных физических явлений, но и по причине великой упругости и, так сказать, тонкости эфирного вещества, атомы которого всегда и все представляют себе очень малыми сравнительно с атомами и частицами химически известных веществ. Притом, такая проницаемость эфиром всех тел объясняет и невозможность уединить это вещество, как нельзя собрать ни воды, ни воздуха в решете, каким для эфира должно считать всякие твердые или иные вещества и преграды.

Механизм проникновения эфира во все тела, продолжает Менделеев, «можно представить подобным растворению газа в жидкости… А потому ничего, кроме некоторого сгущения в среде атомов обычного вещества, для эфира признать нельзя.

Такое допущение подтверждают открытие в сжиженном воздухе еще трёх таких же недеятельных, как аргон, газа: неон, криптон и ксенон. Для этих пяти новых газов до сих пор не получено никаких сложных соединений. Поэтому ныне, с реальной точки зрения, уже смело можно признавать вещество эфира лишённым способности образовать с обычными атомами какие-либо стойкие химические соединения. Следовательно, мировой эфир можно представить, подобно гелию и аргону, газом, не способным к химическим соединениям».

Опускаем здесь менделеевский анализ поведения инертных газов под воздействием различных параметров. Нам важен вывод Менделеева. А он таков: «Если, по расчётам кинетической теории газов, уже для водорода и даже гелия скорость собственного поступательного движения такова, что их частицы могут выскакивать из сферы притяжения земли, то газ, которого плотность, по крайней мере, в 5 раз меньше водорода, подавно должно считать возможным лишь в атмосфере светила столь громадной массы, как солнечная… Атомы эфира надо представить не иначе, как способными преодолевать даже солнечное притяжение, свободно наполняющими все пространство и везде могущими проникать».

… Конечно, осторожно прибавляет Менделеев, это есть гипотеза. Но вызвана она не одними «рабочими» потребностями, а прямо — «стремлением замкнуть реальную периодическую систему известных химических элементов пределом или гранью низшего размера атомов, чем я не хочу и не могу считать простой нуль массы».

«Словом, я … вижу ясную цель как в необходимости признания единства мирового эфира, так и в реализировании понятия о нём, как о последней грани того процесса, которым сложились все другие атомы элементов, а из них все вещества». А дальше Дмитрий Иванович, как и Ярковский, высказывает мысль, чрезвычайно важную, может быть, не столько для нас, ныне живущих, сколько для потомков: «…задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояниях». А дальше ученый каскадом вычислений, за которыми желающие опять же могут отправиться к оригиналу, приходит к таким выводам:

«частицы и атомы легчайшего элемента «х», могущего свободно двигаться всюду, имеют вес, близкий к одной миллионной доле веса водородного атома, и движутся со средней скоростью, недалекою от 2250 километров в секунду».

Напомню, что по расчетам нашего современника Ацюковского, поток эфира входит в Землю со второй космической скоростью – около 2000 километров в секунду. Случайные совпадения в расчетах, сделанных учеными столь высокого класса, между которыми, к тому же, век, вряд ли возможны.

Понятно само собой, продолжал Менделеев, что вопросов является затем и у меня самого целое множество, что на большую часть из них мне, кажется, невозможным отвечать. Писал не для этого свою «Попытку…», а только для того, чтобы высказаться в вопросе, о котором многие, знаю, думают, и о котором надо же начать говорить…

Ярковский еще только мечтал – хотя весьма аргументировано – включить эфир в периодическую таблицу Менделеева. А её автор, годами анализируя новые факты и на десять ладов обдумывая уже известные, искал, нашел и обосновал, в логике своего периодического закона, место для основного «кирпичика» глобальной концепции Ярковского – эфира. Да, у Дмитрия Ивановича замысел, может быть, и поуже, нежели у Ярковского: собственно, и статья только химизму эфира посвящена И, сам об этом не догадываясь, Менделеев не просто дополнил концепцию коллеги – он изящно украсил своим анализом книгу Ивана Осиповича, оснастил несокрушимыми аргументами.

И вот что еще мне кажется важным. Написав свою «Попытку…», Менделеев, опять же о том не догадываясь, подготовил стартовые позиции будущим исследователям для обоснования своей же идеи о глубинном происхождении углеводородов. Так, спустя век с лишним, возникла ЭГК нашего профессора Бембеля. Символично и то, что их дороги пересеклись на родине Менделеева: надо ли напоминать, что Дмитрий Иванович родился в Тобольске!? Вот так парки ткут свои нити…

Материалы по теме:

Таблица Менделеева пополнилась на два элемента

Новым элементам таблицы Менделеева торжественно присвоят имена

В таблице Менделеева появился элемент «нихоний»

НаукаОткрытияИстория РоссииХимия

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Почему авторство в открытии периодического закона химических элементов принадлежит именно Д. И. Менделееву, хотя свои варианты таблицы элементов предлагали (одновременно с ним и даже ранее него) другие ученые?

Почему авторство в открытии периодического закона химических элементов принадлежит именно Д. И. Менделееву, хотя свои варианты таблицы элементов предлагали (одновременно с ним и даже ранее него) другие ученые?

И. Менделееву, хотя свои варианты таблицы элементов предлагали (одновременно с ним и даже ранее него) другие ученые?

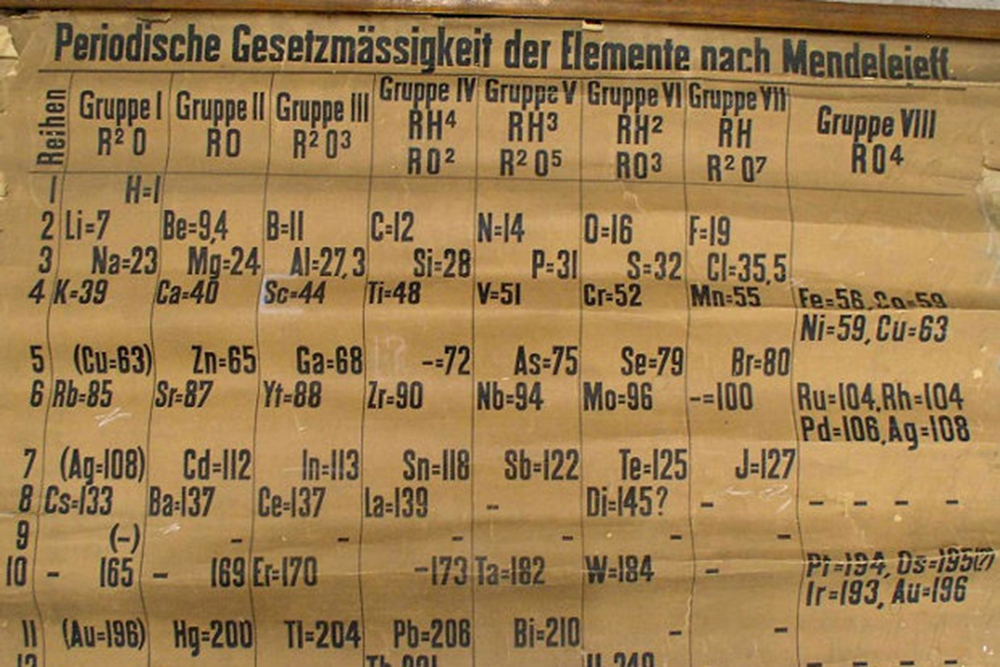

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов датируется 17 февраля 1869 года, когда он составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Это был результат долголетних поисков. Однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, Менделеев ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». У Менделеева были предшественники. В 1862 году итальянский химик С. Канниццаро выступил с докладом о роли атомных весов элементов как важнейшем химическом инструменте. В том же 1862 году французский геолог А. де Шантуркуа установил, что элементы можно разместить в порядке возрастания атомных весов в специальной таблице, причем в вертикальные столбцы попадают элементы со сходными свойствами. Независимо от Шантуркуа к тому же выводу пришел и английский химик Д.

Кто был единственным жителем Земли, почтовый адрес которого можно было составить из названий химических элементов?

Кто был единственным жителем Земли, почтовый адрес которого можно было составить из названий химических элементов? Международный союз фундаментальной и прикладной химии узаконил в сентябре 1997 года названия шести искусственных сверхтяжелых элементов: резерфордий,

№ 17: Количество элементов

№ 17: Количество элементов

Количество примеров, использованных в отдельном предложении или статье, несет определенный смысл.

6.6. Обслуживание элементов КРУ

6.6. Обслуживание элементов КРУ Обслуживание элементов КРУ 6-10 кВ. КРУ и КРУН поставляются в готовом виде шкафами со встроенными в них электрическим оборудованием, устройствами РЗиА, измерения, сигнализации и управления.Шкаф КРУ — часть КРУ, являющаяся законченным

Распространенность химических элементов в земной коре (% массы)

Распространенность химических элементов в земной коре (%

6. Десять элементов романа

6. Десять элементов романа

Лекция, прочитанная автором в Школе стилистики и мастерства прозаика по работам Т.Т. Давыдовой, В. А. Пронина “Теория литературы”, О.И. Федотова “Теория литературы”, Н.В. Басова “Творческое саморазвитие, или Как написать роман”.

Конфликт —

А. Пронина “Теория литературы”, О.И. Федотова “Теория литературы”, Н.В. Басова “Творческое саморазвитие, или Как написать роман”.

Конфликт —

Почему авторство в открытии периодического закона химических элементов принадлежит именно Д. И. Менделееву, хотя свои варианты таблицы элементов предлагали (одновременно с ним и даже ранее него) другие ученые?

Почему авторство в открытии периодического закона химических элементов принадлежит именно Д. И. Менделееву, хотя свои варианты таблицы элементов предлагали (одновременно с ним и даже ранее него) другие ученые? Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических

404 – СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Почему я вижу эту страницу?

404 означает, что файл не найден. Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.

Другие возможные причины Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.

Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневую папку документа или ваша учетная запись должна быть создана заново. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.

Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.

Как найти правильное написание и папку

Отсутствующие или поврежденные файлыКогда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере. Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.

http://example.com/example/Example/help.html

В этом примере файл должен находиться в папке public_html/example/Example/

Обратите внимание, что CaSe важен в этом примере. На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.

Разбитое изображениеЕсли на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным цветом X , где изображение отсутствует. Щелкните правой кнопкой мыши X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.

Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши на странице, затем выберите «Просмотреть информацию о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».

http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG

В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/

Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.

На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.

404 Ошибки после перехода по ссылкам WordPress

При работе с WordPress часто могут возникать ошибки 404 Page Not Found, когда была активирована новая тема или когда были изменены правила перезаписи в файле .htaccess.

Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.

Вариант 1: Исправьте постоянные ссылки- Войдите в WordPress.

- В меню навигации слева в WordPress нажмите Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь.)

- Выберите По умолчанию .

- Нажмите Сохранить настройки .

- Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.

- Нажмите Сохранить настройки .

Во многих случаях это сбросит постоянные ссылки и устранит проблему. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.

Вариант 2. Измените файл .htaccess Добавьте следующий фрагмент кода 9index.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# Конец WordPress

Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.

Как изменить файл .htaccess

Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.

Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле . htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. В этом разделе рассматривается, как редактировать файл в cPanel, но не то, что может потребоваться изменить. статьи и ресурсы для этой информации.)

Существует множество способов редактирования файла .htaccess- Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP

- Использовать режим редактирования программы FTP

- Используйте SSH и текстовый редактор

- Используйте файловый менеджер в cPanel

Самый простой способ отредактировать файл .htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.

Как редактировать файлы .htaccess в файловом менеджере cPanel Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.

- Войдите в cPanel.

- В разделе «Файлы» щелкните значок «Диспетчер файлов ».

- Установите флажок для

- Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (точечные файлы) “.

- Нажмите Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.

- Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.

- Щелкните правой кнопкой мыши файл .htaccess и выберите Редактировать код в меню. Кроме того, вы можете щелкнуть значок файла .htaccess, а затем Редактор кода Значок вверху страницы.

- Может появиться диалоговое окно с вопросом о кодировании.

- При необходимости отредактируйте файл.

- Нажмите Сохранить изменения в правом верхнем углу, когда закончите. Изменения будут сохранены.

- Протестируйте свой веб-сайт, чтобы убедиться, что ваши изменения были успешно сохранены. Если нет, исправьте ошибку или вернитесь к предыдущей версии, пока ваш сайт снова не заработает.

- После завершения нажмите Закрыть , чтобы закрыть окно диспетчера файлов.

Дмитрий Менделеев опубликовал свою таблицу Менделеева

06 марта

Дмитрий Менделеев публикует свою периодическую таблицу – 6 марта 1869 года.

В 1869 году Менделеев опубликовал свою книгу «Основы химии». Он хотел упростить тему, и, насколько он понимал, в основе темы лежали элементы. Он хотел организовать их в группы. Другие пытались. Например, Джон Ньюлендс в 1865 году. Он записал 60 обнаруженных элементов на отдельных карточках и поиграл с ними на своем столе. Через некоторое время он заснул, но, проснувшись, заявил: «Во сне я видел стол, где все элементы встали на свои места, как и требовалось». Он записал их и через две недели опубликовал вторую книгу «9».0107 Связь между свойствами и атомными весами элементов».

Другие пытались. Например, Джон Ньюлендс в 1865 году. Он записал 60 обнаруженных элементов на отдельных карточках и поиграл с ними на своем столе. Через некоторое время он заснул, но, проснувшись, заявил: «Во сне я видел стол, где все элементы встали на свои места, как и требовалось». Он записал их и через две недели опубликовал вторую книгу «9».0107 Связь между свойствами и атомными весами элементов».

Отличие таблицы Менделеева от предыдущих попыток состояло в том, что он предположил, что атомный вес некоторых элементов, поведение которых не согласуется с его предсказаниями, должен был быть измерен неправильно. Во-вторых, он предсказал восемь новых элементов, а также их свойства. Ученые выяснили, что он был прав во всех этих утверждениях. Веса были неправильными, и новые элементы, которые он предсказал, были обнаружены и идеально вписались в его таблицу. Говорят, что то, что делал Менделеев, было похоже на сборку головоломки, в которой отсутствовало более 1/3 частей, а остальные части были согнуты.

Менделеев родился в Сибири необычно крупным ребенком 8 февраля 1834 года. Его отец был преподавателем политики и философии, а дед был священником Русской православной церкви. Однако юный Дмитрий воспитывался как православный христианин. Точно неизвестно, сколько у него было братьев и сестер. Сообщается, что ему было от 11 до 17 лет. Однако похоже, что он был самым молодым из них. Его отец ослеп, и ему пришлось отказаться от своего положения, а матери, чтобы заработать деньги, пришлось заново открыть семейный стекольный завод. Его отец трагически погиб, когда ему было всего 13 лет, а фабрика сгорела дотла, когда ему было 15.

Затем мать отвезла его в Москву, чтобы попытаться поступить в университет. Ему отказали. Затем она уехала в Санкт-Петербург, где его приняли в институт в возрасте 16 лет. Он был лучшим учеником на своем курсе. За этим последовало еще одно несчастье, когда он заболел туберкулезом и был вынужден лечиться на Крымском полуострове на северном побережье Черного моря. Здесь он стал магистром естественных наук, но вернулся в Петербург в 1857 г. полностью выздоровевшим.

Здесь он стал магистром естественных наук, но вернулся в Петербург в 1857 г. полностью выздоровевшим.

Два года спустя он снова уехал, на этот раз в Гейдельберг в Германии. Именно в то время, когда он был здесь, он посетил конференцию в Германии, на которой обсуждались вопросы стандартизации химии. Здесь он встретил Роберта Бунзена, который в 1860 году открыл элемент цезий и продолжил разработку горелки Бунзена со своим помощником Питером Десагой. Его идеи формировались, и через год он написал книгу о спектроскопе. К 1864 г. он стал профессором Санкт-Петербургского технологического института и государственного университета, а к 1871 г. его кафедра приобрела международную репутацию в области химических исследований.

Тем временем его личная жизнь была в беспорядке. Он женился на Феозве Лещевой в апреле 1862 года, но в 1876 году безумно влюбился в Анну Попову. Он угрожал самоубийством, если она откажется от его предложения руки и сердца, и они поженились в начале 1882 года. К сожалению, его развод состоялся только через месяц после женитьбы. Фурор вокруг этого бардака привел к его исключению из Российской академии наук.

К сожалению, его развод состоялся только через месяц после женитьбы. Фурор вокруг этого бардака привел к его исключению из Российской академии наук.

В 1906 году он был выдвинут на Нобелевскую премию по химии за работу над периодической таблицей химическим отделом этого учреждения. Обычно весь комитет института проштамповывал эту награду. Однако был также предложен Анри Муассан, и влиятельный Сванте Аррениус, который не был в Химическом комитете, жаловался, что работа, проделанная Менделеевым, за которую он был предложен к награде, была слишком давней, чтобы ее можно было сосчитать. Он также был расстроен Менделеевым за его критику его теории диссоциации. Анри Муассан был избран. В следующем году были предприняты попытки снова предложить его, но дальнейшее вмешательство Аррениуса привело к тому, что результат оказался таким же.

В 1907 году умер в Петербурге от гриппа. Хотя имя его живет. Его именем назван кратер на Луне, а также элемент 101 — Менделевий.