Мобилизационный вызов. Как происходящее повлияет на экономику страны?

леонид александров

Финансы 24 октября 2022

Как известно, мобилизация (даже частичная) никогда не ограничивается только пополнением вооруженных сил — соответствующие процессы должны происходить и в экономике. Вот и в России фактически начинается перевод промышленности на военные рельсы (тоже частичный), обеспечивать который должен созданный недавно координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Как эти процессы скажутся на большинстве простых россиян?

ФОТО Pixabay

Прежде всего: оценить даже самые первые результаты мобилизации на основе статистики не получится ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Кое-что смогут подсказать октябрьские данные Росстата, но появятся они только к началу зимы. Да и эти данные вряд ли дадут ясную картину.

В Петербурге прошел форум «Российская неделя стандартизации»

Как известно, нынешняя мобилизация в истории нашей страны лишь третья, причем сравнивать с предыдущей смысла нет — слишком особенной получилась Великая Отечественная война, когда надолго были потеряны огромные территории и потребовалась масштабная перестройка буквально всего. Да и сравнивать сталинскую экономику с рыночной трудно.

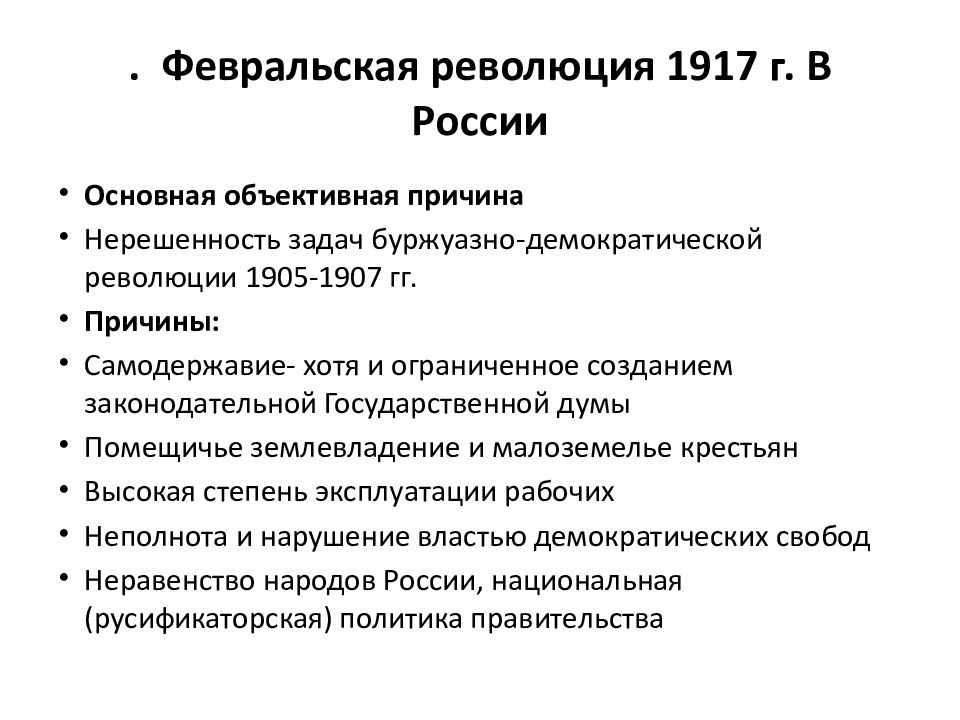

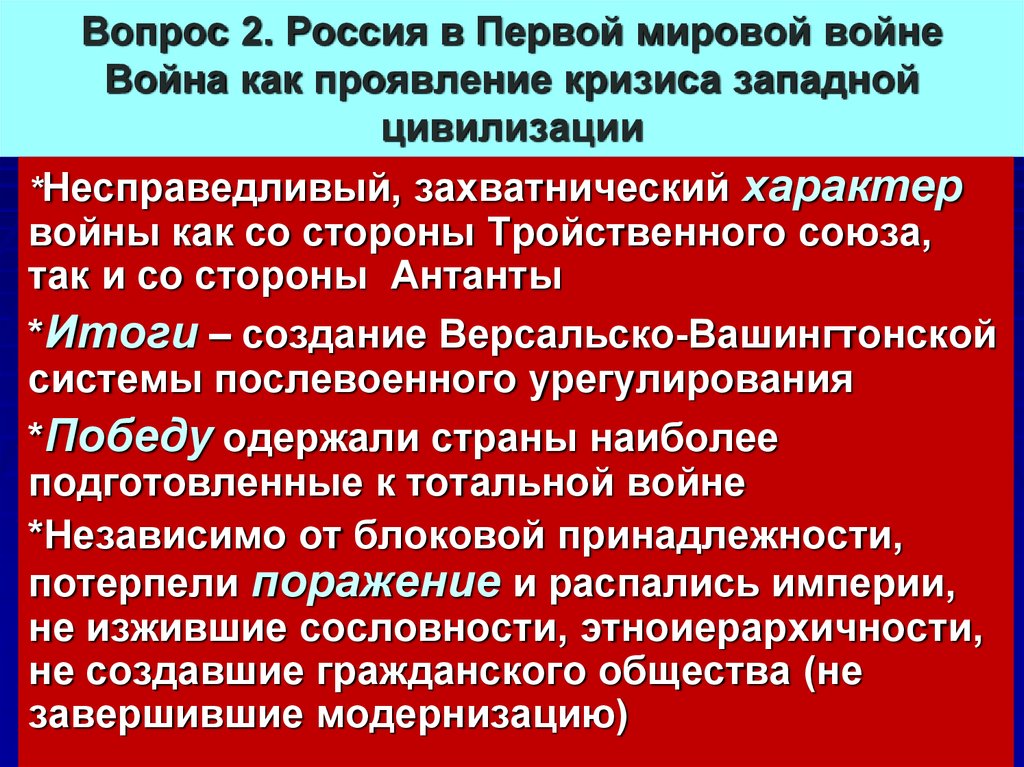

А вот опыт Первой мировой, при всей разнице в масштабах, может помочь. Напомню, что масштабы тогда были совсем иными — к примеру, численность российской армии выросла с полутора до пяти с половиной миллионов. Шла долгая, тяжелейшая война на истощение, мало похожая на то, что происходит сейчас.

И даже тогда заметное влияние мобилизации на экономику воюющих стран стало очевидным далеко не сразу, а примерно спустя два года после начала войны. К этому времени, например, в Германии реальные зарплаты снизились по сравнению с довоенным временем где‑то в полтора раза — падение тяжелое, хотя и не катастрофическое. К 1918 году, то есть к завершению войны, производство в той же Германии снизилось на 43 %. При этом немцы четыре года вели войну на два фронта с полным напряжением сил, исчерпывая практически все возможные ресурсы.

К этому времени, например, в Германии реальные зарплаты снизились по сравнению с довоенным временем где‑то в полтора раза — падение тяжелое, хотя и не катастрофическое. К 1918 году, то есть к завершению войны, производство в той же Германии снизилось на 43 %. При этом немцы четыре года вели войну на два фронта с полным напряжением сил, исчерпывая практически все возможные ресурсы.

Россия столкнулась со схожими последствиями, и на то были свои причины. Это прежде всего отсталость экономики от западных стран, которая к 1914 году так и не была нивелирована. Россия оставалась аграрной страной, и это стало большой проблемой. Также выявились серьезные минусы в управлении, а некоторые ошибки царских властей оказались фатальными.

Так, многие историки считают главной причиной бюджетного кризиса не саму мобилизацию, а введенный почти одновременно с ней сухой закон, из‑за чего империя лишилась огромных сумм, которые получала за счет водочных акцизов.

Но даже при этом сто лет назад экономика страны в отдельных регионах долгое время функционировала достаточно исправно, а главной причиной последующих потрясений стал логистический кризис. Забитые военными эшелонами железные дороги не справлялись с перевозками гражданских грузов, и это приводило к огромному дисбалансу в экономике. К примеру, страна производила достаточно хлеба, но перевезти его с юга на север не получалось, и северные регионы начали голодать.

Наконец, не только Россия, но и другие участники той войны на фоне многомиллионных армий столкнулись с дефицитом рабочих рук (особенно квалифицированной рабочей силы), который затем, по окончании боевых действий, грозил массовой безработицей, когда бывшие солдаты начали возвращаться с фронтов.

Глядя на события столетней давности, можно говорить прежде всего об устойчивости экономик — они выдержали в таком режиме несколько лет, и лишь после этого последствия стали необратимыми.

Очевидно, что бюджетный кризис стране в обозримом будущем не грозит — в этом плане за последние годы накоплены солидные резервы. Транспортные проблемы хоть и присутствуют, но связаны они не с военными эшелонами, а с перестройкой логистических цепочек и носят весьма ограниченный характер.

Конечно, любая мобилизация — это вызов для экономики, который требует взвешенных, правильных решений, особенно в отношении кадров. Пусть в отличие от Первой мировой кадровый голод ожидается умеренным, однако думать об этом все равно необходимо — тем более что можно минимизировать ущерб. Очевидно, в одних отраслях рабочих рук будет не хватать сильнее, а в других могут начаться увольнения — и вот этот дисбаланс должен устранить созданный координационный совет.

Стоит, кстати, порадоваться тому, что этот совет не первый. Аналогичный орган был создан в начале пандемии и в целом неплохо справился со своей ролью, во всяком случае с точки зрения экономики. Получается, у властей уже имеется опыт, который должен помочь свести потери к минимуму.

Получается, у властей уже имеется опыт, который должен помочь свести потери к минимуму.

#экономика #мобилизация #кризис

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 199 (7282) от 24.10.2022 под заголовком «Мобилизационный вызов».

Материалы рубрики

17 апреля, 15:07

Российское правительство остановило рост бюджетного дефицита

04 апреля, 10:45

Индустрия набирает обороты. Промышленность Петербурга увеличивает выпуск продукции

16 марта, 17:36

Тревожные симптомы. Чем грозит миру банкротство американских банков?

16 марта, 13:02

Судебные приставы проконсультируют родственников мобилизованных граждан

13 марта, 14:54

Адаптация на марше.

Макроэкономическая ситуация в России

Макроэкономическая ситуация в РоссииКомментарии

Война и мор. С чем сравнить новый экономический кризис и как он может разрешиться

Автор фото: Коньков Сергей

00:1330 марта 2020

14523просмотров

00:1330 марта 2020

Всякий раз, когда фондовые рынки продолжительное время летят вниз, у экспертов появляется искушение вспомнить о Великой депрессии. Так было в 2008 году, когда директор МВФКристин Лагард предсказывала миру “потерянное десятилетие” (хотя кое для каких стран — не будем показывать пальцем — это действительно оказалось пророчеством). Так было в 1970–е годы, когда развитые экономики были не в состоянии переварить кратно возросшие цены на энергоносители.

Если посмотреть на скорость нынешнего обвала, апелляция к 1929 году покажется нелогичной. Но есть нюанс: нынешний кризис не выглядит исключительно экономическим. Да, определенные пузыри были надуты, а вирус стал долгожданной иголкой. Но темпы спада, когда из–за карантина в один день встают целые отрасли, все–таки беспрецедентны. А по уровню введенных государствами ограничений это сравнимо только с войной.

Но темпы спада, когда из–за карантина в один день встают целые отрасли, все–таки беспрецедентны. А по уровню введенных государствами ограничений это сравнимо только с войной.

Именно такие аналогии используют сейчас и европейские лидеры: “Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий”, — заявила, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Мобилизационный сценарий

Почему война приходит в голову первой? Ну хотя бы потому, что речь идет о полном закрытии границ и резком, радикальном изменении потребительского поведения. Однако ущерб непосредственно объемам экономики в ходе военных действий был не таким высоким. К 1917 году (финал Первой мировой войны) во всей Европе ВВП сократился на 10% по отношению к 1913–му (ее преддверие), в проигравших странах — на 25%. Во Вторую мировую к 1944 году сокращение составило 4% (в проигравших странах — 9%).

Читайте также:

Макроэкономика

И грянул гром. По всему миру цифры макростатистики бьют худшие рекорды

Другое дело, что крупные бизнесы вынуждены были переориентировать производство на военный госзаказ, а иногда целиком переходили под контроль государства. Например, концерн Opel смог спастись от Великой депрессии в кооперации с General Motors (американцам было продано 80% акций). Однако с наступлением войны он был де–факто национализирован нацистами. К 1942 году власти США позволили GM списать немецкие активы как “оккупированные врагом”. Под контроль американских акционеров завод вернулся в 1948 году.

Это был стандартный паттерн для обеих мировых войн. Так, во Франции с 1913 по 1917 год доля госрасходов в ВВП выросла с 10 до 50%. В Германии — с 10 до 59%. Во время Второй мировой войны ситуация повторилась. В Германии доля госрасходов в ВВП с 1939 по 1943 год выросла с 23 до 70%.

Даже американский капитализм на время Второй мировой войны превратился в “плановую экономику”. В Вашингтоне чиновники рассчитывали необходимые объемы продукции, распределяли заказ между производителями. Подавляющее большинство инвестиций осуществляло правительство. Даже цены и зарплаты устанавливались государством, а не рынком. Если что–то шло не так, бизнес просто забирали у частного владельца. Самый яркий пример — когда в 1944–м Рузвельт забрал все активы гиганта Montgomery Ward, ссылаясь на законы военного времени. Назад бизнес вернули только после победы.

В Вашингтоне чиновники рассчитывали необходимые объемы продукции, распределяли заказ между производителями. Подавляющее большинство инвестиций осуществляло правительство. Даже цены и зарплаты устанавливались государством, а не рынком. Если что–то шло не так, бизнес просто забирали у частного владельца. Самый яркий пример — когда в 1944–м Рузвельт забрал все активы гиганта Montgomery Ward, ссылаясь на законы военного времени. Назад бизнес вернули только после победы.

“Если бы американские политики применили уроки мобилизации Второй мировой войны к самым сложным вызовам конца XX века, люди во всем мире жили бы сегодня лучше”, — пишет об этом историк Марк Уилсон в своей книге Destructive Creation. Она вышла в 2016 году — надо сказать, весьма ко времени.

Очумевшая экономика

Другая историческая параллель, которая приходит в голову, — эпидемия чумы XIV века, когда от болезни погиб каждый второй житель Великобритании и каждый третий — Франции. Считается, что итогом тех потрясений стал окончательный распад феодализма. Людей стало слишком мало, цены на труд начали расти, контролировать их перемещение по земле оказалось невозможно.

Людей стало слишком мало, цены на труд начали расти, контролировать их перемещение по земле оказалось невозможно.

Но и тут не обошлось без попыток госрегулирования. Английский король Эдуард III запретил работникам брать за свой труд плату выше той, что была до чумы. Исполнялся закон не очень, так как контролировать процессы тоже было некому, но зато позже у Маркса появился повод написать об эксплуатации рабочего.

Намного лучше изучены экономические последствия вируса испанки 1918–1919 годов, когда погибли более 50 млн человек (заражены были порядка 20% населения, 2,5–5% заболевших умерли). Статья в Arkanzas Gazette от 18 октября 1918 года звучит пугающе актуально: “Торговля упала на 40%, а по некоторым оценкам — и на 70%. Единственный бизнес, который процветает, — это аптеки”.

В реальности, по оценкам экономистов, падение ВВП от пика до дна в среднем составило 6,6%. Однако ущерб растянулся во времени: “дети эпидемии” отличались слабым здоровьем, шансы получить образование и хорошие зарплаты у них были на 15% ниже, чем у здорового поколения. С одной стороны, сравнивать лежавшую в руинах послевоенную систему здравоохранения и сегодняшний случай, может быть, не слишком корректно. С другой — трансграничные перелеты тогда популярностью не пользовались, так что и распространялась болезнь медленнее.

С одной стороны, сравнивать лежавшую в руинах послевоенную систему здравоохранения и сегодняшний случай, может быть, не слишком корректно. С другой — трансграничные перелеты тогда популярностью не пользовались, так что и распространялась болезнь медленнее.

Еще одна поучительная для современного капитализма история приключилась в 1720 году, когда к пристани в Марселе причалил корабль, полный дорогих местным купцам грузов. По правилам корабль должен был простоять на карантине 40 дней, но экономические интересы оказались важнее (“слухи преувеличены”, “лекарство страшнее, чем угроза” и вот это всё). Портовую службу умаслили, а товар разгрузили… вместе с чумной палочкой. Итогом авантюры стал чудовищный карантин, когда вокруг Марселя возвели стену, а всех, кто пытался сбежать, просто перестреляли. Половина стотысячного населения Марселя погибла, но считается, что жесткие меры не позволили чуме распространиться по всей Европе.

Беспрецедентная реальность

Дает ли исторический опыт возможность предсказать течение нынешнего кризиса? Похоже, что нет. Даже в середине прошлого столетия структура экономики была принципиально иной, что уж говорить о глухом Средневековье!

Даже в середине прошлого столетия структура экономики была принципиально иной, что уж говорить о глухом Средневековье!

Достаточно посмотреть, какие сектора больше всего страдают от коронавируса. Малый бизнес? Его бурный рост пришелся на последнюю четверть XX столетия. Туризм? В 1950–е по миру разъезжали 25 млн человек, к 1980–м число путешественников выросло до 278 млн, в 2016 году речь шла уже о 1,2 млрд туристов. Примерно по той же кривой менялся рынок авиаперевозок. До начала 1970–х его объем не превышал 0,5 трлн пассажиро–километров, по итогам 2016 года речь шла об 7,1 трлн! Сфера услуг? Доля сервисной экономики в ВВП США, например, в 1950 году составляла лишь 45% (а в развивающихся странах и того меньше). Привычный нам уровень 65% достигнут уже в XXI столетии.

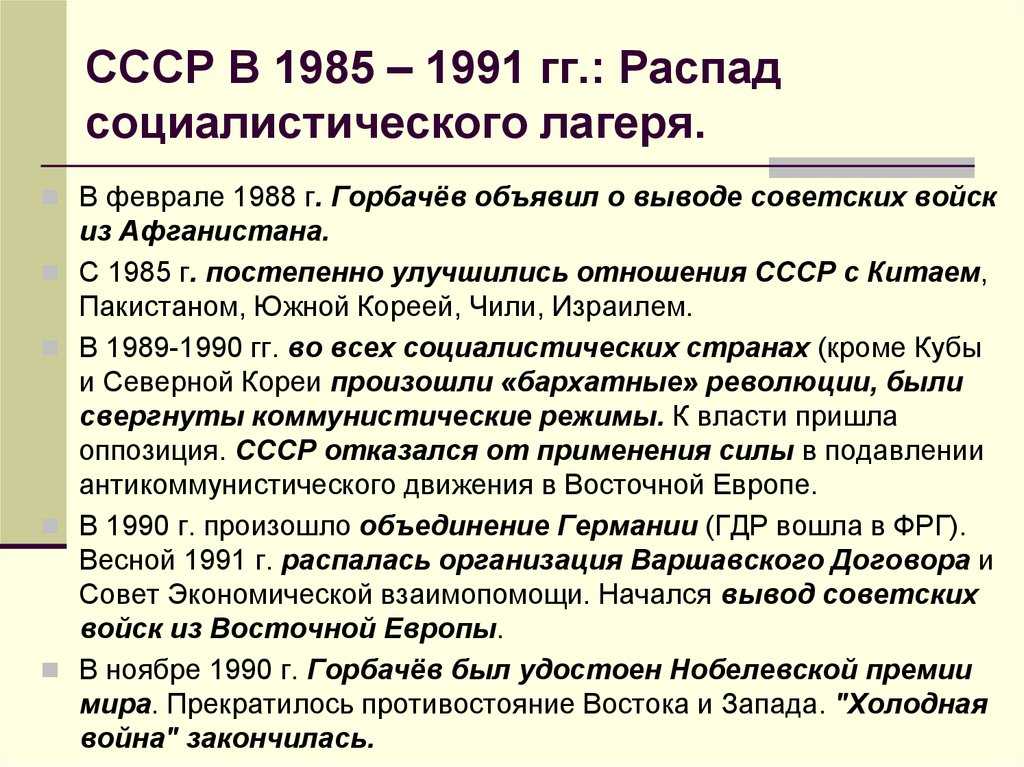

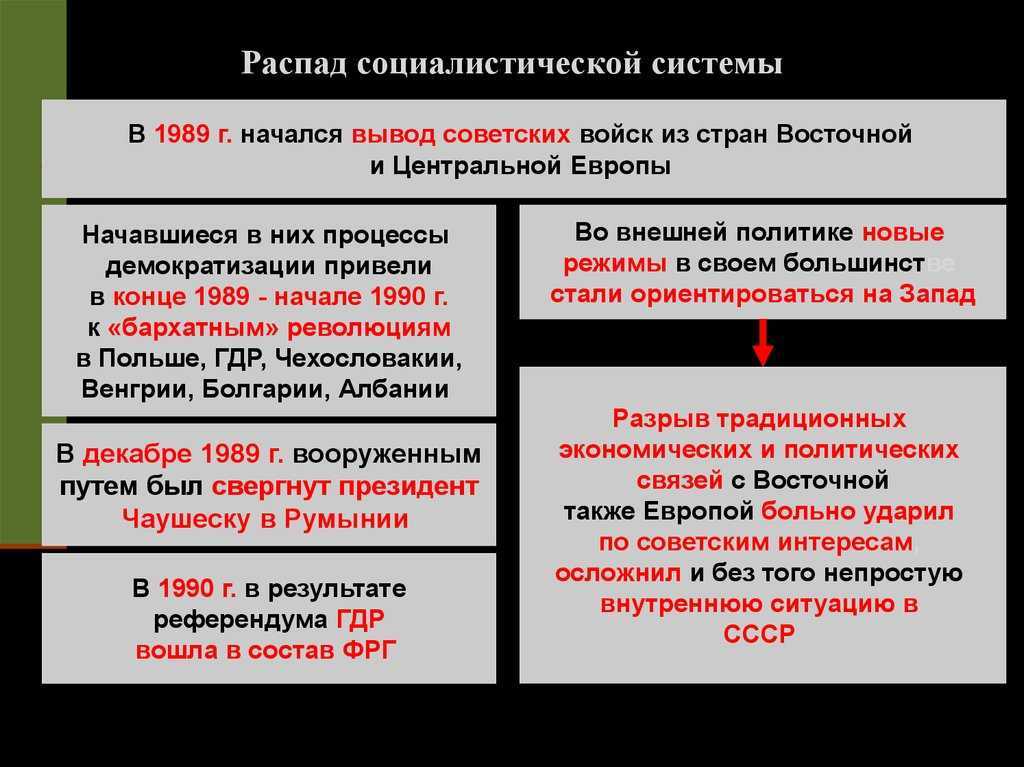

Новой стала даже глобализация, приведшая к появлению запутанных цепочек добавленной стоимости, когда в изготовлении одного айфона участвуют свыше 15 экономик (в 2014 году среди поставщиков металлов для Apple значилась даже Россия). По сути, именно послевоенный план Маршалла привел к интеграции европейского рынка в экономику США. Вторая волна глобализации произошла уже в 1990–е с падением коммунистических режимов, открытием рынков дешевого труда в Азии и развитием технологий, существенно облегчивших коммуникацию между странами.

По сути, именно послевоенный план Маршалла привел к интеграции европейского рынка в экономику США. Вторая волна глобализации произошла уже в 1990–е с падением коммунистических режимов, открытием рынков дешевого труда в Азии и развитием технологий, существенно облегчивших коммуникацию между странами.

Наконец, ценность человеческой жизни за последние полвека так повысилась, что оправданными кажутся любые меры. Пассажиры авиакомпаний без возражений позволяют ощупывать себя, и мало кто вспомнит, что до терактов 11 сентября такой уровень вмешательства в частную жизнь казался немыслимым. Не менее высок общественный консенсус и сегодня. Жесткие меры в Италии поддержали 95% населения. Растут рейтинги политических лидеров и других стран: у француза Макрона — на 13%, у британца Джонсона — на 12%. Даже популярность Трампа на фоне антикризисных мер выросла на 5%.

Устаревшие лекарства

Отсюда вытекает главная проблема: непонятно, чем лечить этот кризис, столь непохожий на предыдущие. Ведь все вакцины были придуманы для циклического спада, а тут — лихорадка, кашель и крутое макроэкономическое пике. Еще в конце 2019 года в США наблюдался бурный рост экономики (+2,1%). А теперь число заявок на пособия по безработице только за неделю взлетело с 282 тыс. до 3 млн.

Ведь все вакцины были придуманы для циклического спада, а тут — лихорадка, кашель и крутое макроэкономическое пике. Еще в конце 2019 года в США наблюдался бурный рост экономики (+2,1%). А теперь число заявок на пособия по безработице только за неделю взлетело с 282 тыс. до 3 млн.

Что делать? Вроде бы пыль стряхнули с кейнсианства. Прошлые кризисы государства лечили, заливая ликвидностью финансовые рынки. Это защищало экономику от инфляции, хотя и приводило к надуванию финансовых пузырей (“лишние” деньги уходили в финсектор). Сейчас решено действовать еще жестче — стимулировать потребление через прямые выплаты домохозяйствам. Соответствующие меры готовят и в США, и в Европе, и в Азии. Где–то это единовременная выплата — своего рода базовый доход (пригодилась же идея!). В Германии государство решило разделить с бизнесом расходы на фонд оплаты труда. А в Дании выразило готовность самостоятельно оплатить 75% зарплаты тем, кого бизнес отпустит домой. Эта мера обойдется стране в 13% ВВП.

Очевидно, что после такого роскошного банкета неизбежен долговой кризис. Однако Европу этой напастью, кажется, уже не испугаешь: в 2010 году пережили — значит, переживем и сейчас. “Пересидим в золоте”, на худой конец. Интеллектуалы вроде нобелевского лауреата Пола Кругмана уже совсем не стесняются выстраивать стимулирующие модели, при которых госдолг в США вырастает до 200% ВВП. А чего бояться? Япония живет с таким показателем — и ничего.

Чуть сложнее с инфляцией. “Новый курс” Рузвельта в Великую депрессию по крайней мере принуждал безработных трудиться за деньги, то есть создавать ВВП. Сейчас средства выдают под голое потребление, хотя и ненадолго… пока не снимут карантин. Пока все экономисты сходятся на том, что рост цен развитым экономикам не грозит — слишком сильно упало потребление. Но это не значит, что на этом и без того тернистом пути экономику не поджидает еще одна стая “черных лебедей”.

Я сторонник взглядов Хайека и считаю, что наши возможности предвидеть, как те или иные действия государства скажутся на реальной экономике, очень малы. Дело не в том, что мне нравится или не нравится государство. Просто велика вероятность, что на выходе мы получим совсем не то, чего хочет Дональд Трамп или Педро Санчес. Но если бы кто–то знал альтернативу, все было бы слишком просто. Хотя по итогам этой истории экономисты, вполне возможно, будут критиковать наши правительства, что здесь и сейчас никакой разумной альтернативы они предложить не могут.

Дело не в том, что мне нравится или не нравится государство. Просто велика вероятность, что на выходе мы получим совсем не то, чего хочет Дональд Трамп или Педро Санчес. Но если бы кто–то знал альтернативу, все было бы слишком просто. Хотя по итогам этой истории экономисты, вполне возможно, будут критиковать наши правительства, что здесь и сейчас никакой разумной альтернативы они предложить не могут.

Дмитрий Травин

Профессор Европейского Университета

Раздача денег ограниченному кругу людей в ограниченный период времени при экономическом кризисе не должна приводить к инфляции. В самом худшем случае — к кратковременному всплеску цен. Во–первых, так или иначе все страны будут мониторить рынки наиболее важных продуктов. Во–вторых, кроме жизненно важных продуктов, мало что будет продаваться: либо просто закрыли магазин, либо люди экономят. В–третьих, такой серьезный шок может привести к тому, что даже после спада эпидемии многие люди будут очень осторожно подходить к тратам (люди помнят плохое дольше, чем хорошее). И наконец, есть еще один эффект. Если все относительно быстро успокоится, люди, имея “лишние” деньги от правительства, скорее потратят их на выплату части имеющихся долгов (а население довольно сильно закредитовано во всех развитых странах), т. к. это снижает вероятность проблем с кредитами в случае внезапного возвращения вируса. До тех пор, пока у многих людей и фирм есть кредиты, вброс денег будет по крайней мере частично уходить на погашение кредитов, что будет снижать количество денег в экономике. Где инфляция все–таки может случиться? В тех странах, чья валюта сильно подешевела из–за общего роста неопределенности и резкого снижения цен на нефть (Россия, Норвегия и т. п.). Но это будет инфляция, связанная с обменным курсом, а не с раздачей денег.

И наконец, есть еще один эффект. Если все относительно быстро успокоится, люди, имея “лишние” деньги от правительства, скорее потратят их на выплату части имеющихся долгов (а население довольно сильно закредитовано во всех развитых странах), т. к. это снижает вероятность проблем с кредитами в случае внезапного возвращения вируса. До тех пор, пока у многих людей и фирм есть кредиты, вброс денег будет по крайней мере частично уходить на погашение кредитов, что будет снижать количество денег в экономике. Где инфляция все–таки может случиться? В тех странах, чья валюта сильно подешевела из–за общего роста неопределенности и резкого снижения цен на нефть (Россия, Норвегия и т. п.). Но это будет инфляция, связанная с обменным курсом, а не с раздачей денег.

Юлия Вымятнина

Декан Факультета Экономики Европейского Университета

Мне приходит в голову косвенная аналогия. Известно, что Англия дольше всех выходила из Великой депрессии. Во время войны значимость выживания вышла на первый план и привела к снижению характерной для Великобритании стратификации и поляризации общества (Лондон — трудовые низы), но это не способствовало само по себе экономическому оживлению. И после войны Англия продолжала развиваться более медленно, чем остальные западные страны.

И после войны Англия продолжала развиваться более медленно, чем остальные западные страны.

Георгий Гловели

Профессор Факультета Экономических Наук Вшэ

Россия в Первой мировой войне

Царь на коне благословляет русские войска во время Первой мировой войны.Судьба России и ее царского правительства была связана с трагедией Первой мировой войны. Как и другие европейские державы, Россия вступила в конфликт с надменная переоценка собственного военного потенциала и критическая недооценка того, насколько долгой и дорогостоящей будет война. Более чем два года тотальной войны создадут огромную нагрузку на слаборазвитую инфраструктуру и социальные условия России, что приведет к падению царского режима.

Участие России

Как и другие великие европейские державы, Россия была втянута в Первую мировую войну из-за ряда ошибочных суждений и безрассудств. Среди них были имперское соперничество, ядовитый национализм, чрезмерная уверенность в вооруженных силах, слишком большое доверие к союзам и недостаточное к дипломатии.

Россия могла бы вступить в войну по тем же причинам, но не на равных. Экономика России все еще развивалась и зависела от иностранных инвестиций; ее промышленный сектор был неспособен конкурировать с мощной немецкой экономикой.

Три года тотальной войны истощат российскую экономику, а народ останется голодным, замерзшим и несчастным. На этой почве Февральская революция прорастет и прорастет.

Рост напряженности в 1914 году

В начале 1914 года царь Николай II был достаточно занят решением насущных внутренних проблем. Антиправительственные настроения и беспорядки нарастали с 1912 года, когда царские войска расстреляли сотни бастующих горняков на Лене.

К середине 1914 года количество и интенсивность промышленных забастовок приближались к 1905 уровней. Сытые по горло низкой заработной платой и опасными условиями труда, рабочие отдаленного бакинского нефтяного месторождения уволились в июне. Когда известие об этом дошло до Санкт-Петербурга, оно вызвало там волнения рабочих; Только в июне в столице произошло 118 забастовок.

В начале июля 1914 года около 12 000 рабочих Путиловского металлургического завода — того самого завода, который был в центре протестов «Кровавого воскресенья» — прошли маршем по столице, где были обстреляны царскими солдатами. Двое погибли, десятки получили ранения. Ответ правительства состоял в том, чтобы отрицать инцидент.

Кульминацией этого стала великая всеобщая забастовка в июле 1914 года, парализовавшая более четырех пятых промышленных, производственных и торговых предприятий Санкт-Петербурга. Одна правая газета назвала ситуацию революционной, заявив: «Мы живем на вулкане».

«Ники» и «Вилли»

Несмотря на давнюю напряженность в отношениях между Россией и Германией, Николай II считал, что родственные связи исключают возможность войны между двумя империями. Николай и немецкий кайзер Вильгельм II были двоюродными братьями, а Вильгельм и жена Николая Александра были внуками английской королевы Виктории.

Отношения между царем и кайзером сначала были натянутыми, но со временем они подружились, обращаясь друг к другу в общении «Ники» и «Вилли». Николай считал маловероятным, что кайзер объявит войну королевству родственника. Чего царь не рассчитывал, так это собственного двуличия Вильгельма, равно как и не понимал сил войны, которые наращивались в Европе более десяти лет.

Николай считал маловероятным, что кайзер объявит войну королевству родственника. Чего царь не рассчитывал, так это собственного двуличия Вильгельма, равно как и не понимал сил войны, которые наращивались в Европе более десяти лет.

Бисмарковская система альянсов требовала от стран поддержки своих союзников в случае нападения на одного из них. Это поставило Россию в опасное положение между Сербией — ее балканским союзником с тесными этническими и религиозными связями — и враждебными империями Австро-Венгрии и Германии.

Когда в июне 1914 года в Сараево был застрелен австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, это вызвало волну угроз, ультиматумов и мобилизации войск. К августу Сербия была захвачена Австро-Венгрией, и Россия в ответ объявила войну, что побудило немецкого кайзера объявить войну своему русскому двоюродному брату.

Возрождение патриотизма

Открытка с изображением толпы, приветствующей царя у Зимнего дворца, август 1914 года. Начало Первой мировой войны в начале августа 1914 года возродило состояние Николая, по крайней мере временно. На несколько недель недовольство рабочих захлебнулось поднявшейся волной патриотизма. Царь, над которым за несколько недель до этого высмеивали и презирали, стал предметом националистической привязанности. Как выразился один обозреватель, ненавидеть немцев было легко, но ненавидеть царя стало актом национального предательства.

На несколько недель недовольство рабочих захлебнулось поднявшейся волной патриотизма. Царь, над которым за несколько недель до этого высмеивали и презирали, стал предметом националистической привязанности. Как выразился один обозреватель, ненавидеть немцев было легко, но ненавидеть царя стало актом национального предательства.

Через несколько дней после объявления войны Россией Николай II и Александра, которая, по иронии судьбы, сама была немкой по происхождению, появились на балконе Зимнего дворца и были встречены тысячами людей на коленях. Когда в столице раздавали приказы о призыве, более 95 процентов призывников явились на военную службу добровольно.

События августа 1914 года изменили и царя. В предыдущие месяцы он мало интересовался государственными делами, но начало войны и возрождение общественного интереса оживили Николая, который с головой ушел в свои обязанности. .

Недостаточно вооруженная армия России

Обновленное состояние царя длилось недолго. Военные действия России начались неудачно и вскоре выявили серьезные проблемы в армии. Империя быстро мобилизовала миллионы солдат, даже быстрее, чем ожидали их немецкие враги, но многие из них не были должным образом подготовлены или снабжены. Тысячи русских пехотинцев ушли на фронт без важнейшего снаряжения, в том числе оружия, боеприпасов, обуви и постельных принадлежностей.

Военные действия России начались неудачно и вскоре выявили серьезные проблемы в армии. Империя быстро мобилизовала миллионы солдат, даже быстрее, чем ожидали их немецкие враги, но многие из них не были должным образом подготовлены или снабжены. Тысячи русских пехотинцев ушли на фронт без важнейшего снаряжения, в том числе оружия, боеприпасов, обуви и постельных принадлежностей.

Некоторые исторические отчеты предполагают, что до трети русских солдат не имели винтовок; их постоянный приказ заключался в том, чтобы забрать его у мертвого коллеги, когда представится возможность. В конце 1914 марта Генштаб России сообщил, что ежемесячно требуется 100 000 новых винтовок, но российские заводы способны производить менее половины этого количества (42 000 в месяц).

Солдаты были лучше вооружены молитвами и покаяниями, русские православные епископы и священники усердно благословляли тех, кто собирался идти в бой, но от них было меньше практической пользы.

Плохое руководство

Нехватка снаряжения усугублялась плохим руководством и недостатком осведомленности и боевой стратегии. Это относилось к царю и его генеральному штабу вплоть до ротных офицеров.

Это относилось к царю и его генеральному штабу вплоть до ротных офицеров.

В начале войны у российских военных, похоже, не было грандиозного видения или всеобъемлющей стратегии для победы над Германией и Австро-Венгрией. Это заметил командующий 8-й армией генерал Алексей Брусилов:

«С самого начала боевых действий мне так и не удалось ничего узнать о нашем общем плане кампании. [За несколько лет до этого] я был ознакомлен с общим планом на случай войны с Германией и Австро-Венгрией. Она была строго оборонительной и, на мой взгляд, непродуманной со многих точек зрения, но не была приведена в исполнение, потому что обстоятельства вынуждали нас к наступательной кампании, к которой у нас не было никаких приготовлений. Что это был за новый план? Для меня это было мертвой тайной. Вполне возможно, что никакого нового плана вообще не было установлено и что мы следовали политике, определяемой нашими потребностями в каждый данный момент».

Катастрофа при Танненберге

Русские военнопленные после битвы при Танненберге, 1914 год.

Армия начала вторжение в немецкую Восточную Пруссию в первый месяц войны. Он был быстро разбит в битве при Танненберге (август 1914 г.).

Кампания Танненберга была полна тактических ошибок. Русские офицеры рассылали по радио боевые планы в незакодированном виде, думая, что немцы их не услышат, а русские генералы, возглавлявшие наступление (Самсонов и фон Реннекампф), презирали друг друга и отказывались общаться. Русская армия потеряла 30 000 человек при Танненберге, еще 100 000 солдат были взяты в плен.

Через неделю русские понесли еще большие потери (170 000 человек) в битве на Мазурских озерах, что вынудило их отступить с территории Германии. Наступление русских против более слабых австро-венгров было более успешным, что позволило им продвинуться через Карпаты и в Галицию, однако прибытие немецких подкреплений в мае 1915 года снова вынудило русских отступить.

К осени 1915 года погибло примерно 800 000 русских солдат, однако русская армия не смогла захватить сколько-нибудь значительной территории. Общественный моральный дух и поддержка войны шли на убыль. Русские стали более восприимчивы к антивоенной риторике и пропаганде, большая часть которых распространялась растущим большевистским движением.

Общественный моральный дух и поддержка войны шли на убыль. Русские стали более восприимчивы к антивоенной риторике и пропаганде, большая часть которых распространялась растущим большевистским движением.

Царь принимает командование

В сентябре 1915 года русские были вынуждены отдать приказ о массовом отступлении из Галиции и Польши. Разгневанный царь совершил грубую ошибку, сместив главнокомандующего своей армией Николая Николаевича и приняв командование армией сам.

Царские генералы и несколько его гражданских советников выступили против этого шага. Они напомнили Николаю, что его военный опыт ограничивался кавалерийской подготовкой. Он не имел практического участия в стратегической войне и командовании вооруженными силами в бою. Николай, поддержанный поддержкой жены, проигнорировал этот совет и отправился на фронт.

Решение царя взять на себя командование армией мало повлияло на стратегию: он редко вмешивался или отменял решения своих генералов на поле боя. На самом деле она связывала царя с его генералами, связывая его лично с каждой военной неудачей. Он также покинул Россию во время внутреннего кризиса, бразды правления перешли к министрам Николая, но плеть осталась в руках его жены.

На самом деле она связывала царя с его генералами, связывая его лично с каждой военной неудачей. Он также покинул Россию во время внутреннего кризиса, бразды правления перешли к министрам Николая, но плеть осталась в руках его жены.

Экономические последствия войны

Два года войны также оказали существенное влияние на внутреннюю экономику России. Призыв миллионов мужчин вызвал нехватку рабочей силы в крестьянских владениях и, как следствие, спад производства продуктов питания. Большое количество крестьян также было перемещено в промышленный сектор, что привело к небольшому росту производства, но далеко не достаточному для удовлетворения военных нужд России.

Первая мировая война подвергла и без того неадекватную транспортную систему России еще большей нагрузке, поскольку для перевозки солдат и снаряжения на театр военных действий и обратно были переброшены двигатели, вагоны и персонал. Интенсивное использование плохо обслуживаемой железнодорожной инфраструктуры России привело к ее ухудшению и выходу из строя.

Разрушение транспортной и грузовой сети России вкупе с падением сельскохозяйственного производства оказали существенное влияние на отгрузки продовольствия по стране. Наиболее остро это ощущалось в городах, которые зависели от этих прибывающих грузов. Петроград, например, ежемесячно нуждался в более чем 12 000 железнодорожных вагонов с продовольствием. 19 января17 он получил всего 6556 вагонов.

Не имея резервов для финансирования военных действий, правительство прибегло к печатанию лишних бумажных денег, что, в свою очередь, привело к инфляции. К концу 1916 года печатание валюты и рост цен на продукты питания привели к росту инфляции почти до 400 процентов.

Взгляд историка:

«Когда простые люди в других странах, кроме России, протестовали [во время Первой мировой войны], они обычно имели в виду недостатки, которые можно было бы отнести к войне.Лишь изредка они подвергали сомнению всю социальную и политическую систему, и эти голоса были поспешно подавлены или заглушены реформистскими мерами. В 1917, русские рабочие и крестьяне возражали против войны — но в их сознании она стала средством оспаривания привилегий, собственности и государственной легитимности… более амбициозный и ужасающий масштаб».

Питер Гэтрелл

1. Россия вступила в Первую мировую войну в августе 1914 года, будучи втянутой в конфликт системой союзов и обещаниями поддержки Сербии, своему союзнику на Балканах.

2. Военный патриотизм помог подавить антиправительственные настроения, которые неуклонно нарастали в течение нескольких месяцев, достигнув своего пика во время всеобщей забастовки 19 июля.14.

3. Первые военные набеги России были катастрофическими. Его солдаты были плохо экипированы, у многих не было винтовок, а его генералы и офицеры были едва компетентны.

4. В сентябре 1915 года царь принял командование армией, несмотря на отсутствие боевого опыта.

5. К середине 1916 года два года войны подкосили российскую экономику. Это вызвало спад в аграрном производстве, вызвало проблемы в транспортной сети, подстегнуло валютную инфляцию и создало острую нехватку продовольствия и топлива в городах.

Информация для цитирования

Название: «Россия в Первой мировой войне»

Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Майкл МакКоннелл, Стив Томпсон

Издатель: Alpha History

URL: . /world-war-i/

Дата публикации: 11 июня 2019 г.

Дата обращения: 19 апреля 2023 г.

Авторское право: Содержание этой страницы не может быть повторно опубликовано без нашего прямого разрешения. Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

1914-1717 Влияние войны на Россию

Влияние Первой мировой войны на Россию

Влияние Первой мировой войны на Россию было огромным. На первых этапах войны русская армия понесла огромные потери под Танненбургом и в битве на Мазурских озерах. Эти потери привели к беспорядкам в армии и вызвали вопросы о том, как управляются вооруженные силы. В результате продолжающихся военных ошибок царь Николай II решил сам взять на себя командование армией. Хотя его присутствие на передовой могло послужить стимулом для войск в краткосрочной перспективе, оно создало огромную проблему в среднесрочной перспективе. Во-первых, как главнокомандующий армией он должен был сам брать на себя вину за любые поражения. Во-вторых, как глава самодержавного государства он был обязан принимать правительственные решения. Как это можно было сделать, когда правительство было в Петербурге, а он в нескольких днях пути на фронте? В его отсутствие распространилось много слухов о царице и святом человеке Распутине. Царица была немецкой принцессой и была легкой мишенью для недовольных. Распутин был странной фигурой. Он был Святым Человеком, который стал очень близок к Императорской семье.

На первых этапах войны русская армия понесла огромные потери под Танненбургом и в битве на Мазурских озерах. Эти потери привели к беспорядкам в армии и вызвали вопросы о том, как управляются вооруженные силы. В результате продолжающихся военных ошибок царь Николай II решил сам взять на себя командование армией. Хотя его присутствие на передовой могло послужить стимулом для войск в краткосрочной перспективе, оно создало огромную проблему в среднесрочной перспективе. Во-первых, как главнокомандующий армией он должен был сам брать на себя вину за любые поражения. Во-вторых, как глава самодержавного государства он был обязан принимать правительственные решения. Как это можно было сделать, когда правительство было в Петербурге, а он в нескольких днях пути на фронте? В его отсутствие распространилось много слухов о царице и святом человеке Распутине. Царица была немецкой принцессой и была легкой мишенью для недовольных. Распутин был странной фигурой. Он был Святым Человеком, который стал очень близок к Императорской семье. Он имел успокаивающее влияние на царицу, и многие считали, что он обладает мистическими способностями, которые помогут больному царевичу в его борьбе с болезнью. Однако с уходом царя эксцессы Распутина стали центром внимания, а его влияние на императорскую семью многие воспринимали с подозрением. В 1916 декабря сторонники царя убили Распутина.

Он имел успокаивающее влияние на царицу, и многие считали, что он обладает мистическими способностями, которые помогут больному царевичу в его борьбе с болезнью. Однако с уходом царя эксцессы Распутина стали центром внимания, а его влияние на императорскую семью многие воспринимали с подозрением. В 1916 декабря сторонники царя убили Распутина.

Изображение – Русская карикатура, иллюстрирующая популярное в то время представление о том, что Распутин доминировал над царем и царицей.

Политические последствия решения Николая возглавить армию были огромными. Однако война затронула Россию другими способами, которые также оказали разрушительное воздействие на царя. По мере того как все больше и больше мужчин уходили на войну, работа на фабриках и фермах становилась предметом некоторого беспокойства. Российская промышленность и сельское хозяйство с трудом справились с военной экономикой. Нехватка продовольствия в городах усугубилась войной – ограниченная железнодорожная система была ориентирована на транспортировку людей и оружия на фронт, а не продовольствие в города. Из-за голода вспыхивали беспорядки, рабочие в городах жаловались на положение, в котором они оказались, и по мере того, как число погибших продолжало расти, уровень недовольства рос.

Из-за голода вспыхивали беспорядки, рабочие в городах жаловались на положение, в котором они оказались, и по мере того, как число погибших продолжало расти, уровень недовольства рос.

Изображение – Очередь русских за едой, 1917 год.

Сопроводительный код к этому изображению:

«Табак, как и хлеб и другие предметы первой необходимости, приобретался по билету. Это дало солдатам выгодное поле для спекуляций». (Из Orrin Sage Wightman, The Diary of a American Physician in the Russian Revolution, 1917″

Война также предоставила возможность существующим революционным группам. Армия и полиция сосредоточились на военных действиях, а люди чувствовали напряжение вызванные войной, они могли найти все больше и больше недовольных крестьян и рабочих, которые соглашались и присоединялись к их делу.В Петербурге рабочие образовывали комитеты, солдаты и матросы бунтовали, бунты из-за нехватки продовольствия были обычным явлением.