2. Взаимоотношение философии науки: основные концепции

За длительную историю существования философии и науки как самостоятельных и во многом различающихся по форме познавательной деятельности человека, по предметам, средствам и методам был сформулирован ряд концепций о взаимоотношении между философией и наукой. Исторически первой и долгое время единственной (вплоть до середины XIXв.) концепцией, была трансценталисткая (или метафизическая, как ее называли позитивисты) или натурфилософской концепцией.

Сущность ее можно выразить формулой: философия – наука наук. Эта формула:

подчеркивание гносеологического приоритета философии как более фундаментального вида знания по сравнению с конкретными науками.

руководящую роль ф. по отношению к частным наукам.

самодостаточность ф.

по отношению к частному знанию и

напротив существенную зависимость

частных наук от философии. Относительность

и партикулярность истин конкретных

наук.

по отношению к частному знанию и

напротив существенную зависимость

частных наук от философии. Относительность

и партикулярность истин конкретных

наук.

Впервые трансценденталистская концепция была сформирована и обоснована в античности, где частному научному познанию заведомо отводилась подчиненная роль по отношению к ф. как прекраснейшей из наук, поэтому все философы: Фалес, Пифагор, Аристотель и пр. придерживались трансц. концепции. Более того, в силу значительного развития ф., которую она получила в др. Греции и не развитости конкретных наук, трансц. концепция выглядела как естественная и полностью соответствующая реальному взаимоотношению между ф. и наукой в рамках античной культуры. Рассмотрим гносеологические основания на которые операется трансц. концепция:

философия формулирует наиболее общие законы о мире, человеке и познании

философия стремится к достижению объективно истинного и доказательного (эпистемного) характера своих всеобщих утверждений (принципов, оснований)

частные науки, некоторые из которых уже сформировались в античном мире геометрия, оптика, биология и др.

в

отличии от философии изучают не мир в

целом, а только его отдельные фрагменты

и потому их истина не имеет всеобщего

характера, философское знание – всеобщее,

а частнонаучное – партикулярно.

в

отличии от философии изучают не мир в

целом, а только его отдельные фрагменты

и потому их истина не имеет всеобщего

характера, философское знание – всеобщее,

а частнонаучное – партикулярно.поскольку мир, т. е. космос, целостен, а целое всегда определяет свои части, предназначения, функции, поскольку истины ф. выше истин частных наук истины науки должны подчиняться истинам ф. и соответствовать им.

источником философских истин является самопознающее мышление, то есть логос, разум, тогда как источником частных наук является эмпирический опыт и последующая его логическая обработка с помощью мышления

Но

частнонаучные, то есть опытно приобретенные

истины также могут получать доказательный

статус, но только в том случае, если

будут выведены из всеобщих и необходимых

истин философии или подведены под них.

Таким образом, в рамках данной концепции

делался общий вывод, что истины философии

выше истин частных наук по своему

гносеологическому происхождению и

статусу, как аксиомы геометрии выше ее

теорем. Делался вывод, что частные науки

своими собственными методами не способны

достичь необходимо истинного, а тем

более всеобщего знания и единственный

способ добиться этого частными науками

– это приобщение частных наук к

философским истинам, то есть логическое

выведение из философских истин. Такие

представления о природе философского

и частнонаучного знания с необходимостью

приводят к подчинению частных наук

философии. Попытки редукции частных

истин к философским для достижения

целостности всей схемы истинного

знания. Несмотря на то, что возникали

различные коллизии в ходе реального

взаимодействия между ф.

Но

частнонаучные, то есть опытно приобретенные

истины также могут получать доказательный

статус, но только в том случае, если

будут выведены из всеобщих и необходимых

истин философии или подведены под них.

Таким образом, в рамках данной концепции

делался общий вывод, что истины философии

выше истин частных наук по своему

гносеологическому происхождению и

статусу, как аксиомы геометрии выше ее

теорем. Делался вывод, что частные науки

своими собственными методами не способны

достичь необходимо истинного, а тем

более всеобщего знания и единственный

способ добиться этого частными науками

– это приобщение частных наук к

философским истинам, то есть логическое

выведение из философских истин. Такие

представления о природе философского

и частнонаучного знания с необходимостью

приводят к подчинению частных наук

философии. Попытки редукции частных

истин к философским для достижения

целостности всей схемы истинного

знания. Несмотря на то, что возникали

различные коллизии в ходе реального

взаимодействия между ф.

На 1-м этапе эволюции транценденталистской

концепции отношения между ф. и н.

понималось как отношение между всеобщими

объективными истинами (то есть ф.) и

частными объективными истинами (то

есть конкретные науки). Следует отметить,

что истина понималась как абсолютное

тождество представлений о бытии исходя

из идеи логической целостности всей

системы истинного знания, ф. мыслилась

в качестве аксиоматической составляющей,

а частные науки – как теоремы.

Следует отметить,

что истина понималась как абсолютное

тождество представлений о бытии исходя

из идеи логической целостности всей

системы истинного знания, ф. мыслилась

в качестве аксиоматической составляющей,

а частные науки – как теоремы.

2- й этап развития трансценденталистской

концепции – до средины XIXв. Период развития частных наук,

математики, естествознания, дисциплинарная

организация науки, создание системы

высшего образования. Появляются

политехнические, инженерные вузы,

происходит институализация науки,

создаются академии, экспедиции и т. д.

Частные науки оформляются в относительно

независимую подсистему. Развитие этой

подсистемы все в большей мере начинает

определяться ее внутренними потребностями

и закономерностями, завершением этого

процесса становиться создание

классической науки. Символ классической

науки – Механика Ньютона. Наука все

больше осознавала себя в качестве

самостоятельного независимого от

философии вида рационального познания.

Гегель пытался спасти транс. концепцию

(то есть концепцию соотношения ф. и

частных наук) путем разработки и

предписывания философскому и

естественно-научному познанию двух

различных методов воспроизведения

сущности познаваемых объектов, а именно

диалектического и метафизического

методов. Гегель полагал, что в силу

всеобщего характера развития как

характеристики бытия объектов только

диалектический метод познания способен

привести к абсолютно истинному постижению

реальности в том числе построении

истинной системы природы.

Исторические концепции взаимоотношения философии и науки

Исторические корни взаимосвязи философии и науки.

Трансценденталистская концепция взаимоотношения философии и науки.

Антиинтеракционистская концепция взаимоотношения философии и науки.

Позитивистская концепция взаимоотношения философии и науки.

Диалектическая концепция взаимоотношения философии и науки.

Термин «философия науки» включает в

себя два понятия «философия» и «наука»,

а также определенный характер их

взаимоотношения друг с другом. Поэтому

понимание предмета философии науки, ее

основного содержания и проблематики в

значительной мере зависит от истолкования

природы философского и научного знания,

взаимоотношений, способов и механизмов

взаимосвязи философии и науки. А это, в

свою очередь, предполагает ответы на

ряд кардинальных вопросов: Какова

специфика философского и научного

способов освоения действительности?

Каковы исторические формы взаимоотношения

философии и науки? Какова роль науки

при построении философских систем:

должна ли философия в своих концептуальных

построениях опираться только на

содержание науки или на весь тотальный

опыт освоения человеком действительности,

включающий в себя и различные формы

вненаучного знания? Какую роль играют

философские идеи в процессе научного

познания? Необходимо ли использование

философского когнитивного ресурса для

развития науки? Каково предназначение

философии науки? Ответы на данные вопросы

должны прояснить выяснение соотношения

понятий «философия» и «наука» и характера

взаимосвязи философии и конкретно-научного

знания.

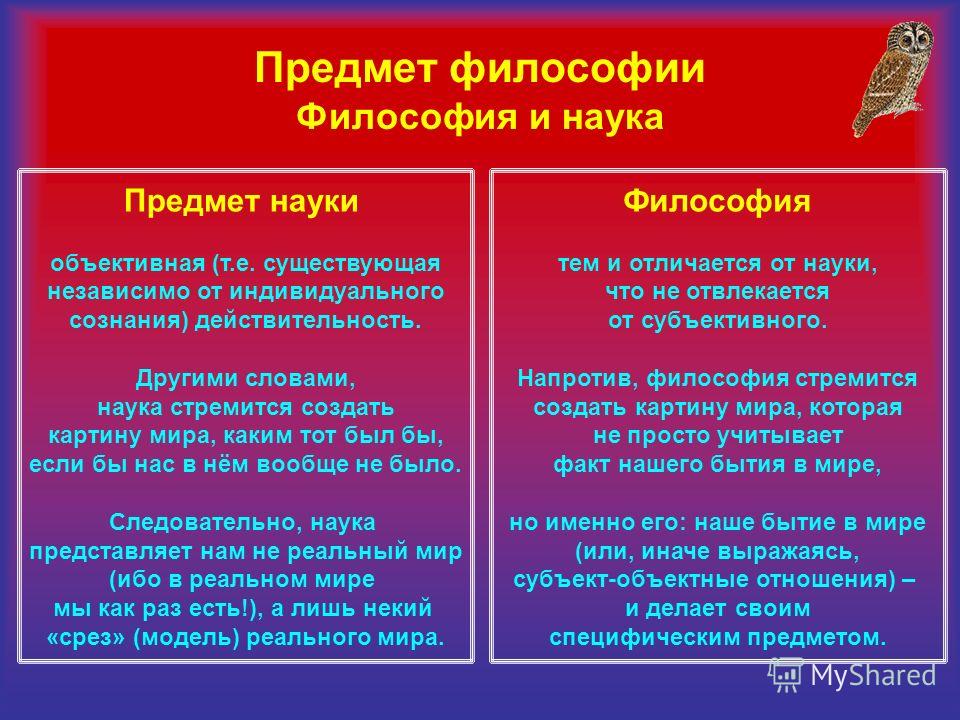

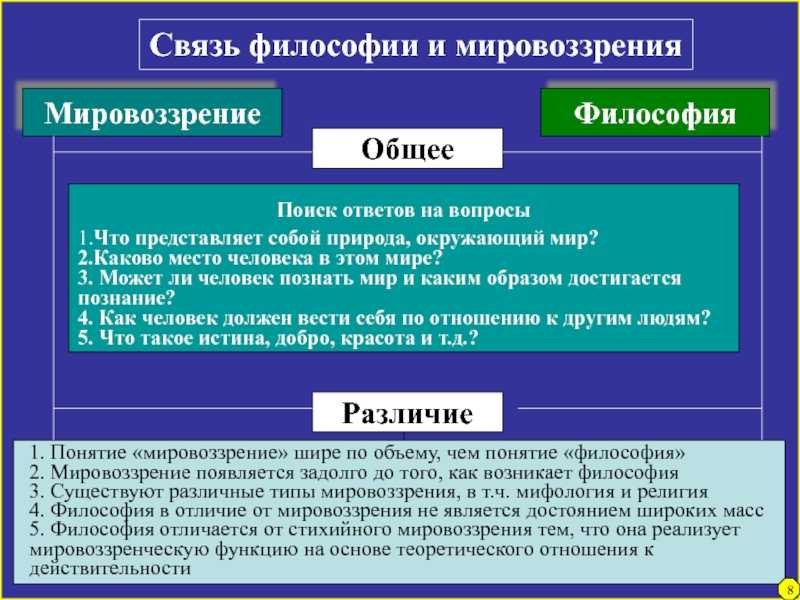

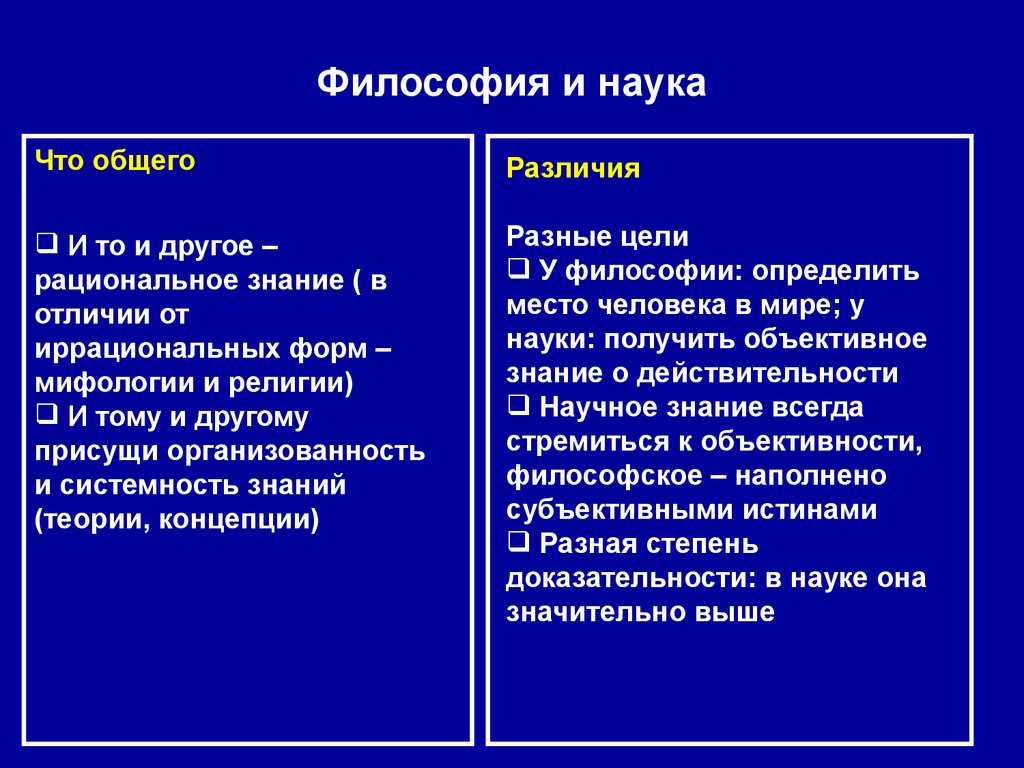

Прежде всего, следует отметить, что философия и наука – это два типа рационального, теоретического способа освоения действительности. И это является основой их тесной взаимосвязи и взаимодействия. Однако формы освоения действительности философией и наукой различны. Философия как способ освоения действительности по своей основной направленности носит духовно-практический, ценностно-мировоззренческий характер.Мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и выступающая в качестве ориентиров и регуляторов поведения.

Философия – это теоретическая форма

мировоззрения, сосуществующая в культуре

с другими формами мировоззрения

(обыденным опытом, религией, мифологией,

искусством). Философия зародилась в

древнем мире как попытка решить основные

мировоззренческие проблемы средствами

разума, т.е. мышления, опирающегося на

понятия и суждения, связанные друг с

другом по определенным логическим

законам.

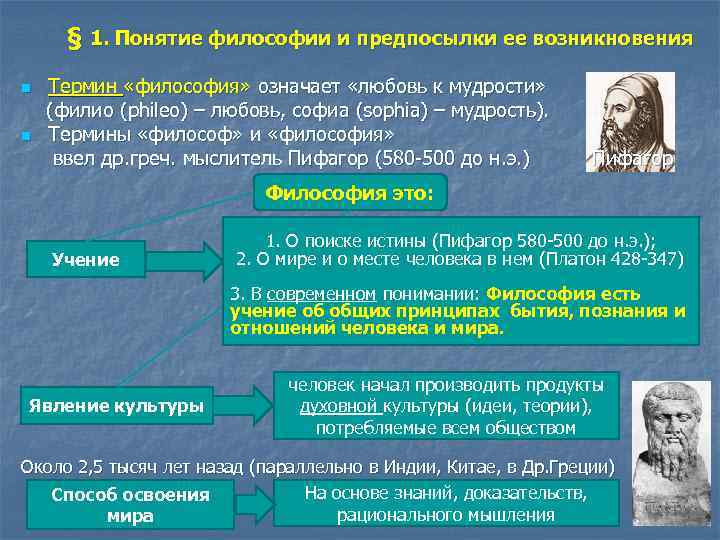

Первоначально термин «философия» означал всю совокупность теоретических знаний, накопленных человечеством. При этом следует иметь в виду, что именовавшиеся философией знания древних охватывали не только практические наблюдения и выводы, зачатки наук, но и раздумья людей о мире и о себе, о смысле и цели человеческого существования.

Философия унаследовала от

мифологии и религии их мировоззренческий

характер, их мировоззренческие схемы,

то есть всю совокупность вопросов о

происхождении мира в целом, о его

строении, о происхождении человека и

его положении в мире и т.д. Она унаследовала

также весь объем позитивного знания,

которое на протяжении тысячелетий

накопило человечество. Однако решение

мировоззренческих проблем в зарождающейся

философии происходило под иным углом

зрения, чем в мифологии и религии, а

именно, с позиций рациональней оценки,

с позиций разума. Поэтому можно оказать,

что философия – это

рациональное мировоззрение, система

общих теоретических взглядов на мир в

целом место в нем человека, уяснение

различных форм отношения человека к

миру, человека, к человеку.

Как отмечал Л. Фейербах, начало философии составляет начало науки вообще. Это подтверждается историей. Философия – мать науки. Первые естествоиспытатели были одновременно и философами. С наукой философию сближает стремление опереться на теоретические методы исследования, использовать логический инструментарий для обоснования своих положений, выработать достоверные, общезначимые принципы и положения.

История свидетельствует,

что теоретическая форма освоения

действительности, область знания

формируется именно в рамках философии.

Точнее, именно такое отношение к

действительности на ранних этапах

развития цивилизации называлось

философией. Но по мере того, как

накапливался эмпирический материал и

совершенствовались методы научного

исследования, происходила дифференциация

форм теоретического освоения

действительности. С этого времени

начинается становление самостоятельного

процесса производства научных знаний,

нацеленных на достижение объективной

истины, формируется наука как организованная

с помощью специальных средств и учреждений

сфера деятельности людей по выработке,

систематизации, хранении, передачи и

реализации на практике научных знаний.

Иногда этот процесс описывают как отпочкование от философии конкретных наук. Нам представляется, что слово «отпочкование» не совсем точно характеризует суть этого процесса, поскольку в этот момент происходило не только становление новых форм теоретического освоения знания – конкретных наук, но и обретение философией своего нового облика, изменение предмета, метода и функций философии. В европейской культуре этот процесс проходил в два основных этапа, имеющих между собой некоторую опосредованную связь.

Первый этап связан с дифференциацией

теоретической формы освоения

действительности в древнегреческой

культуре. Этот период был наиболее четко

зафиксирован в системе Аристотеля.

Древнегреческий философ и ученый

выделял: логику – науку о правильном

мышлении, психологию – науку о душе,

физику – науку о природе, метафизику

(собственно философию) – учение о

первопричинах, самых общих началах

бытия. При этом он называл философию

«госпожой наук». И Аристотель не

преувеличивал, так как он просто

констатировал существовавшее в его

время глубокое различие по степени

теоретической зрелости между философией

и другими науками.

В античном и средневековом обществах не было достаточных стимулов для развития науки. Поэтому наука как самостоятельный социальный институт формируется в Европе в ХVI-ХVII вв. С этого времени частные науки осваивают отдельные области природы и общества. При этом они опираются на опытные, эмпирические методы исследования.

Философия же, используя конкретно-научное знание, видит свою задачу в синтезе разнообразных человеческих знаний, в формировании единой научной картины мира. Таким образом, после того как сформировались самостоятельные отрасли научного знания – математика, физика, биология, химия и т.д., философия утратила функцию быть единственной формой теоретического освоения действительности. Но в этих условиях более четко обнаружилась специфика философии как формы универсального теоретического познания. Философия – это форма познания наиболее общих, а точнее всеобщих оснований бытия.

Философское обобщение имеет гораздо

более широкий потенциал, чем любое

другое конкретное научное обобщение. Науки, по своей сущности, должны исходить

из повседневного житейского опыта и

специальных экспериментов. Жизненный

опыт и экспериментальные исследования

имеют свои пределы. А философской мысли

присуще рассмотрение мира за пределами

человеческого опыта. Никакой опыт не

позволяет постичь мир как целостную,

беспредельную в пространстве и

непреходящую во времени, бесконечно

превосходящую человеческие силы, не

зависящую от индивида и человечества

в целом, объективную реальность, с

которой люди должны постоянно считаться.

Науки, по своей сущности, должны исходить

из повседневного житейского опыта и

специальных экспериментов. Жизненный

опыт и экспериментальные исследования

имеют свои пределы. А философской мысли

присуще рассмотрение мира за пределами

человеческого опыта. Никакой опыт не

позволяет постичь мир как целостную,

беспредельную в пространстве и

непреходящую во времени, бесконечно

превосходящую человеческие силы, не

зависящую от индивида и человечества

в целом, объективную реальность, с

которой люди должны постоянно считаться.

Итак, универсализм – характерный признак философского способа освоения действительности. На протяжении всей истории культуры философия претендовала на выработку универсального знания или универсальных принципов духовно-нравственной жизни.

Другой важной особенностью

философского способа освоения

действительности является субстанционализм (от латинского слова «субстанция», то

есть сущность, лежащая в основе).

Субстанция – это предельное основание,

позволяющее сводить чувственное

многообразие вещей и изменчивость их

свойств к чему-то постоянному, относительно

устойчивому и самостоятельно существующему. Субстанционализм проявляется в стремлении

философов объяснить происходящее,

внутреннее устройство и развитие мира

не генетически, а через единое устойчивое

начало.

Субстанционализм проявляется в стремлении

философов объяснить происходящее,

внутреннее устройство и развитие мира

не генетически, а через единое устойчивое

начало.

Универсализм и субстанционализм – это не два разных, а единый характерный признак философии, ибо предельные обобщения в философии всегда простираются до выявления субстанции всех вещей.

Философия и ее контраст с наукой: сравнение философского и научного понимания – Философия на 1000 слов: вводная антология

Автор: Томас Меткалф

Категория: Метафилософия, Философия науки и наука — оба способа познания себя и мира.

Здесь мы рассмотрим две основные точки зрения на вопрос о том, пересекаются ли и в какой степени наука и философия в своих методах и источниках знания.

Начнем с того, что исторически было наиболее доминирующим взглядом на природу философии: [1] назовем этот взгляд « рационализмом». ‘ [2] Рассмотрев эту традиционную точку зрения, мы рассмотрим более поздний взгляд на то, чем является или должна быть философия: “ натурализм “.

к

рационализму в отношении самой философии, большинство или все наши характерные философские убеждения формируются и обосновываются независимо от чувственного наблюдения, т. е. априори , или просто думая о проблемах.Если вы знаете какой-то факт априори, , то вы знаете его независимо или до любого вида эмпирического , или сенсорного, или перцептивного наблюдения этого факта: [3] например, мы знать априори , что все четные числа точно делятся на два; нам не нужно проводить научные эксперименты, чтобы узнать этот факт. Напротив, чтобы узнать, четно ли число планет в Солнечной системе, априорного исследования недостаточно: нам нужна эмпирическая или сенсорная или опытная информация. [4]

Если мы считаем, что характерно философские убеждения могут быть обоснованы или известны априори (если и когда они обоснованы или известны), то это многое скажет нам о различиях между наукой и философией. Вот краткое изложение способов, которыми мы могли бы провести контрасты:

Вот краткое изложение способов, которыми мы могли бы провести контрасты:

- Наука основана на эмпирическом знании; философия часто об этом, но также и о априорное знание (если оно существует).

- Наука состоит из случайных фактов или истин; философия часто об этом, но также и о необходимых истинах (если они существуют). [5]

- Наука состоит из описательных фактов; философия часто об этом, но также и о нормативных и оценочных истинах (если такие истины существуют).

- Наука о физических объектах; философия часто об этом, но также и о абстрактных объектов (если они существуют).

Чтобы объяснить эти контрасты, случайных фактов являются фактами, которые на самом деле имеют место, но они не должны были быть: они могли быть иными: необходимых истин являются истинными утверждениями, что должны быть истинными. Описательные факты о том, как обстоят дела на самом деле ; нормативный и оценочный правда о том, как должно или не должно быть и их добро и зло. Физические объекты — ну, это нелегко описать, но, возможно, это объекты, состоящие из материи и имеющие местонахождение в пространстве и времени; абстрактных объектов, если они и существуют, то почему-то не в физической вселенной. [6]

Физические объекты — ну, это нелегко описать, но, возможно, это объекты, состоящие из материи и имеющие местонахождение в пространстве и времени; абстрактных объектов, если они и существуют, то почему-то не в физической вселенной. [6]

Обратите внимание на повторение слова «также» выше. Философия часто есть об эмпирическом знании случайных, описательных и физических фактов; просто они в основном находятся в центре внимания науки. И обратите внимание на повторение скобок «если они существуют»; некоторые философы отрицали существование априорное знание; [7] необходимых истин; [8] нормативных истин; [9] и абстрактных объектов. [10]

Этот подход к противопоставлению философии и науки подтверждается рассмотрением традиционного определения области философии. Философия часто считается состоящей из трех основных подобластей: метафизика (природа, структура и содержание реальности), эпистемология (природа и объем знаний и доказательств) и этика (хорошее, плохое, правильное и неправильное), вообще говоря. [11]

[11]

Если это так, то это очень хорошо согласуется с приведенным выше описанием рационализма. Метафизика в основном касается необходимых истин и абстрактных объектов. [12] Эпистемология посвящена спорным нормативным и оценочным вопросам о том, во что мы должны верить: во что мы обоснованно верим, что мы знаем и лучше ли знание истинных убеждений? [13] А этика явно нормативна: речь идет об оценочных вопросах о добре и зле, правильном и неправильном. [14]

И если есть какое-либо знание или обоснованное мнение по этим вопросам, это априори ; нет нужды проводить научные опыты в лабораториях, да и непонятно, что это могут быть за эксперименты.

2. Новая перспектива: натурализм

Слово «натурализм» используется в философии по-разному: здесь мы обращаемся к тому, что можно назвать «метафилософским» натурализмом. [15] Это означает, что эта теория является натурализмом около сама философия , а не просто философский вопрос или тема: это философский взгляд на саму философию.

Слово «натурализм» также дает нам представление о том, что говорит теория: она утверждает, что между философией, естественными и социальными науками существует тесная связь. Это может означать, например, что научные наблюдения, например, из неврологии или космологии, имеют отношение к традиционным философским проблемам.

Большинство философов согласны с тем, что наука может многое сказать о философских вопросах, а некоторые даже утверждают, что философия в значительной степени должна быть заменили на эмпирическую науку: например, возможно, мы должны просто верить всему и только тому, что наши лучшие научные теории говорят нам о реальности, и если они ничего не говорят о какой-то традиционной философской проблеме, то мы ничего не будем говорить об этом , или. [16] Такой взгляд также можно назвать «натурализмом».

Если мы примем что-то вроде натурализма в любом из этих определений, тогда будет труднее определить философию, просто противопоставив ее науке. Но в приведенном выше маркированном списке, если мы просто заменим каждое появление философии «это тоже о» на «традиционно, «философия» была подробнее о », мы придем к тому, с чем согласятся почти все философы, включая естествоиспытателей.

Но в приведенном выше маркированном списке, если мы просто заменим каждое появление философии «это тоже о» на «традиционно, «философия» была подробнее о », мы придем к тому, с чем согласятся почти все философы, включая естествоиспытателей.

Натуралисты считают, что мы должны использовать науку для исследования традиционно философских вопросов, но большинство из них признают, что их позиция на сцене относительно новая. [17] Они признают, что философы традиционно понимали свой предмет как преследуемый в первую очередь с помощью интеллекта, концептуального исследования, логики и интуиции.

3. Заключение

Типы тем, изучаемых на уроках философии, можно определить, в общем, противопоставляя их темам и методам естественных и социальных наук.

Подходят ли философские вопросы в конечном счете для априорного исследования, или вместо этого их более уместно считать объектами научного наблюдения? Понимание того, как рационалисты и натуралисты отвечают на этот вопрос, и сравнение их взглядов и методов в обосновании их ответов, может помочь нам понять и развить нашу собственную философию философии.

Примечания

[1] Подробнее о том, как определить и охарактеризовать философию, см. в разделе Что такое философия? Томас Меткалф.

[2] Слово «рационализм» используется по-разному, не только в философии. Но этот ярлык поражает меня больше всего; «интуитивизм» будет означать более сильное утверждение; «ненатурализм» также предполагает более сильные утверждения и по своей сути не очень информативен; и «априоризм» сбил бы с толку. Помимо этого, некоторые рационалисты влиятельно утверждали, что нерационалистическая философия обречена на провал (BonJour 19).98: гл. 1; Билер 1996; Хьюмер 2017). Если для этого вывода можно привести хотя бы минимально убедительные доводы, то это еще одна причина предположить, что философия сама по себе фундаментально априорна в важном смысле. Мы можем утверждать этот вывод, не заходя так далеко, чтобы сказать, что нужно принять истину рационализма, чтобы приобрести философское знание.

[3] Это не означает, что мы можем знать что-то априорно вообще без каких-либо наблюдений; нам, возможно, придется использовать наши глаза, чтобы узнать, как выглядят различные цвета. Но некоторые философы говорят, что когда у нас есть понятия красного и зеленого, например, мы можем знать , просто подумав , что ничто не может быть полностью красным и полностью зеленым одновременно (ср. BonJour 1998: 2). Вы узнаете это, просто подумав об этом; или просто потому, что когда вы рассматриваете идею чего-то всего красного и всего зеленого, это просто кажется невозможным; или просто потому, что вы даже не можете представить себе такой предмет. Обратите внимание, что, строго говоря, априорное обучение может и не требовать «мышления». Например, если я вижу где-то написанное «1=1», я сразу понимаю, что это уравнение верно, и мне не нужно думаю много об этом. Но объяснение «просто подумав об этом», как правило, точно соответствует априорным знаниям.

Но некоторые философы говорят, что когда у нас есть понятия красного и зеленого, например, мы можем знать , просто подумав , что ничто не может быть полностью красным и полностью зеленым одновременно (ср. BonJour 1998: 2). Вы узнаете это, просто подумав об этом; или просто потому, что когда вы рассматриваете идею чего-то всего красного и всего зеленого, это просто кажется невозможным; или просто потому, что вы даже не можете представить себе такой предмет. Обратите внимание, что, строго говоря, априорное обучение может и не требовать «мышления». Например, если я вижу где-то написанное «1=1», я сразу понимаю, что это уравнение верно, и мне не нужно думаю много об этом. Но объяснение «просто подумав об этом», как правило, точно соответствует априорным знаниям.

[4] Подробнее об этом различии см. в статье Томаса Меткалфа «Эпистемология или теория познания».

[5] Для объяснения различия между случайными и необходимыми истинами см. «Возможность и необходимость: введение в модальность» Андре Лео Русавука.

«Возможность и необходимость: введение в модальность» Андре Лео Русавука.

[6] Ср. Платон 1997, бкс. V-VII.

[7] Куайн 1961: 43.

[8] Куайн 1969: §§ 1-4.

[9] Ср. Ridge 2013.

[10] Ср. Лу 2006: гл. 2; Armstrong 2002.

[11] Подробнее об этой таксономии и других примерах см. в разделе Что такое философия? Томас Меткалф.

[12] Loux 2006.

[13] BonJour 2002: гл. 10; Хьюмер 2002; но сравните Kornblith 2002 и Goldman 1986.

[14] Ср. Хьюмер 2005: гл. 4; Ridge 2013.

[15] Куайн 1969; Голдман 1986; Корнблит 2002; ср. Papineau 2013.

[16] См. напр. Папино 2013.

[17] Папино 2013.

Ссылки

Армстронг, Д. М. 2002. Материалистическая теория разума . Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.

Билер, Джордж. 1996. «О возможности философского знания», Philosophical Perspectives 9. 0008 10:1-34.

0008 10:1-34.

Бонжур, Лоуренс. 1998. В защиту чистого разума: рационалистический подход к априорному обоснованию . Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Бонжур, Лоуренс. 2002. Эпистемология: классические проблемы и современные ответы . Лэнхэм, Мэриленд: Роумэни и Литтлфилд.

Голдман, Элвин. 1986. Эпистемология и познание . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Хьюмер, Майкл (ред.). 2002. Эпистемология: современные чтения . Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.

Хьюмер, Майкл. 2005. Этический интуитивизм . Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан.

Хьюмер, Майкл. 2017. «Чистых эмпирических рассуждений не существует», Philosophy and Phenomenological Research 95 (3): 592-613.

Корнлибт, Хилари. 2002. Знание и его место в природе . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Лу, Майкл. 2006. Метафизика: современное введение , 3 rd ed. Нью-Йорк и Лондон: Рутледж.

Нью-Йорк и Лондон: Рутледж.

Папино, Дэвид. 2013. «Натурализм». В EN Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, издание Fall 2013. URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/naturalism/.

Платон. 1997. «Республика». тр. GMA Grube, Rev. Tr. CDC Рив. В книге Джона М. Купера (ред.), Платон: Полное собрание сочинений . Индианаполис и Кембридж, Великобритания: Hackett, стр. 971-1223.

Куайн, WVO 1961. «Две догмы эмпиризма». В В. В. О. Куайн, С логической точки зрения , 2 и изд. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, стр. 20–46.

Куайн, WVO 1969. «Натурализация эпистемологии». В В. В. О. Куайн, «Онтологическая относительность и другие очерки» . Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета, стр. 69-90.

Ридж, Майкл. 2013. «Моральный нон-натурализм». В EN Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, издание Fall 2013. URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/moral-non-naturalism/.

Похожие статьи

Что такое философия? Томас Меткалф

Эпистемология или теория познания Томас Меткалф

Возможность и необходимость: введение в модальность Андре Лео Русавук

Этический реализм или моральный реализм Томас Меткалф

Перевод

На азербайджанском языке.

История статьи

Первоначально это эссе было опубликовано 23 февраля 2018 г. Значительно обновленная версия была опубликована 08.10.2021.

Об авторе

Том Меткалф — адъюнкт-профессор Колледжа Спринг-Хилл в Мобиле, Алабама. Он получил степень доктора философии в Колорадском университете в Боулдере. Он специализируется на этике, метаэтике, эпистемологии и философии религии. У Тома есть две кошки, которых зовут Геспер и Фосфорус. shc.academia.edu/ThomasMetcalf

Следите за 1000-Word Philosophy в Facebook и Twitter и подписывайтесь на уведомления по электронной почте о новых эссе в нижней части 1000WordPhilosophy.com

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

..

Философия и наука

| Диалектический материализм (А. Спиркин) | ||

|---|---|---|

| Предыдущая | Глава 1. Философия как мировоззрение и методология | Следующий |

Пробным камнем ценности философии как мировоззрения и методология – это степень, в которой она взаимосвязана с жизнь. Эта взаимосвязь может быть как прямой, так и косвенной, через всю систему культуры, через науку, искусство, морали, религии, права и политики. Как особая форма общественное сознание, постоянно взаимодействующее со всеми своими других форм, философия есть их общетеоретическая обоснование и толкование.

Может ли философия развиваться сама по себе, без поддержки

наука? Может ли наука «работать» без философии? Некоторый

люди думают, что науки могут стоять в стороне от

философии, которую ученый должен фактически избегать

философствование, причем последнее часто понимается как

беспочвенные и вообще расплывчатые теоретизирования. Если термин

философии дается такая плохая интерпретация, то, конечно,

любой согласится с предупреждением “Физика, остерегайся

метафизики!” Но к философии в

более высокий смысл термина. Специальные науки не могут и

не должны разрывать связи с истинной философией.

Если термин

философии дается такая плохая интерпретация, то, конечно,

любой согласится с предупреждением “Физика, остерегайся

метафизики!” Но к философии в

более высокий смысл термина. Специальные науки не могут и

не должны разрывать связи с истинной философией.

Наука и философия всегда учились у каждого

другой. Философия неустанно черпает из научных открытий

свежая сила, материал для широких обобщений, а для

наукам оно придает мировоззренческий и методологический смысл

импульсы его универсальных принципов. Многие общие руководящие идеи

которые лежат в основе современной науки, были впервые

провозглашается силой восприятия философского

мысль. Одним из примеров является представление об атомной структуре

вещи, озвученные Демокритом. Некоторые предположения о природе

отбор был сделан еще в древности философом

Лукреций, а затем и французский мыслитель

Дидро. Гипотетически

он предвидел то, что стало

научный факт два века спустя. Мы можем также вспомнить о

Декартовский рефлекс и положение философа о

сохранения движения во Вселенной. Об общем

философский план Спиноза давал основания для всеобщего

принцип детерминизма. Представление о существовании

молекулы как сложные частицы, состоящие из атомов.

развился в трудах французского философа Пьера

Гассенди, а также Михаил Ломоносов из России. Философия

выдвинул гипотезу о клеточном строении животных

и растительных организмов и сформулировал идею

развитие и всеобщая связь явлений и

Принцип материального единства мира. Ленин сформулировал

одна из фундаментальных идей современного естествознания.

наука — принцип неисчерпаемости

материи, на которую ученые полагаются как на твердую

методологическая основа.

Об общем

философский план Спиноза давал основания для всеобщего

принцип детерминизма. Представление о существовании

молекулы как сложные частицы, состоящие из атомов.

развился в трудах французского философа Пьера

Гассенди, а также Михаил Ломоносов из России. Философия

выдвинул гипотезу о клеточном строении животных

и растительных организмов и сформулировал идею

развитие и всеобщая связь явлений и

Принцип материального единства мира. Ленин сформулировал

одна из фундаментальных идей современного естествознания.

наука — принцип неисчерпаемости

материи, на которую ученые полагаются как на твердую

методологическая основа.

Новейшие теории единства материи, движения, пространства и время, единство прерывного и непрерывного, принципы сохранения материи и движения, идеи о бесконечности и неисчерпаемости материи говорилось в общая форма в философии.

Помимо влияния на развитие специализированных областей

знания, сама философия была существенно

обогащается прогрессом конкретных наук. Каждый крупный

научное открытие является в то же время шагом вперед в

развитие философского мировоззрения и

методология. Философские утверждения основаны на наборах

факты, изучаемые науками, а также на систему

положения, принципы, понятия и законы, открытые посредством

обобщение этих фактов. Достижения

специализированный

науки резюмируются в философских утверждениях. евклидов

геометрия, механика Галилея и Ньютона, которые

влияли на умы людей на протяжении веков, были великими достижениями

человеческого разума, сыгравшего «значительную роль в формировании

мировоззрение и методология. А какой интеллигент

революцию произвела гелиоцентрическая система Коперника,

которые изменили всю концепцию структуры

вселенной, или теорией эволюции Дарвина, которая

глубокое влияние на биологическую науку в целом и на всю нашу

представления о месте человека в природе. менделеевский гениальный

Система химических элементов углубила наше понимание

строение материи. Теория относительности Эйнштейна изменилась

наше представление об отношениях между материей, движением, пространством

и время.

Каждый крупный

научное открытие является в то же время шагом вперед в

развитие философского мировоззрения и

методология. Философские утверждения основаны на наборах

факты, изучаемые науками, а также на систему

положения, принципы, понятия и законы, открытые посредством

обобщение этих фактов. Достижения

специализированный

науки резюмируются в философских утверждениях. евклидов

геометрия, механика Галилея и Ньютона, которые

влияли на умы людей на протяжении веков, были великими достижениями

человеческого разума, сыгравшего «значительную роль в формировании

мировоззрение и методология. А какой интеллигент

революцию произвела гелиоцентрическая система Коперника,

которые изменили всю концепцию структуры

вселенной, или теорией эволюции Дарвина, которая

глубокое влияние на биологическую науку в целом и на всю нашу

представления о месте человека в природе. менделеевский гениальный

Система химических элементов углубила наше понимание

строение материи. Теория относительности Эйнштейна изменилась

наше представление об отношениях между материей, движением, пространством

и время. Квантовая механика открыла доселе неизвестный мир

микрочастицы вещества. Теория высшей нервной

деятельность, развитая Сеченовым и Павловым, углубила наши

понимание материальных основ психической деятельности,

сознания. Кибернетика открыла новые горизонты для

понимание явлений информационных взаимодействий,

принципы управления в живых системах, в технологических

устройства и в обществе, а также принципы обратной связи,

система человек-машина и так далее. А что философски

значимые картины представила нам генетика,

что углубило наше понимание отношений между

биологическое и социальное в человеке, отношения, которые

раскрыл тонкие механизмы наследственности.

Квантовая механика открыла доселе неизвестный мир

микрочастицы вещества. Теория высшей нервной

деятельность, развитая Сеченовым и Павловым, углубила наши

понимание материальных основ психической деятельности,

сознания. Кибернетика открыла новые горизонты для

понимание явлений информационных взаимодействий,

принципы управления в живых системах, в технологических

устройства и в обществе, а также принципы обратной связи,

система человек-машина и так далее. А что философски

значимые картины представила нам генетика,

что углубило наше понимание отношений между

биологическое и социальное в человеке, отношения, которые

раскрыл тонкие механизмы наследственности.

Создание и развитие Марксом, Энгельсом и Лениным наука о законах развития человеческого общества, которая изменилось представление людей о своем месте в природном и социальном водоворот событий, занимает особое место в этом созвездии достижений человеческого разума.

Если мы проследим всю историю естественных и социальных наук,

мы не можем не заметить, что ученые в своей конкретной

исследования, в построении гипотез и теорий

постоянно применяемые, иногда неосознанно, мировоззренческие и

методологические принципы, категории и логические системы

выработанная философами и поглощенная учеными в

процесс их обучения и самовоспитания. Все ученые

те, кто мыслит теоретически, постоянно говорят об этом с

глубокое чувство благодарности как в их работах, так и в региональных

и международных конференций и конгрессов.

Все ученые

те, кто мыслит теоретически, постоянно говорят об этом с

глубокое чувство благодарности как в их работах, так и в региональных

и международных конференций и конгрессов.

Таким образом, связь между философией и наукой взаимна и характеризуется их все более углубляющимся взаимодействием.

Некоторые думают, что наука достигла такого уровня

теоретическая мысль, что она больше не нуждается в философии. Но любой

ученый, особенно теоретик, в глубине души знает

что его творческая деятельность тесно связана с философией и

что без серьезного знания философской культуры

результаты этой деятельности не могут стать теоретически

эффективный. Все выдающиеся теоретики сами

руководствовался философской мыслью и пытался вдохновить

своих учеников своим благотворным влиянием, чтобы сделать

специалистов, способных всесторонне и критически

анализируя все известные науке принципы и системы,

обнаруживать свои внутренние противоречия и преодолевать их

с помощью новых понятий. Настоящие ученые, и этим мы

обычно подразумевают ученых с мощной теоретической хваткой,

никогда не отворачивались от философии. По-настоящему научный

мысль философична до мозга костей, столь же истинно

философская мысль глубоко научна, уходит своими корнями в

сумма научных достижений Философская подготовка

дает ученому широту и проницательность, более широкий размах

в постановке и решении проблем. Иногда эти качества

блестяще выражены, как у Маркса,

особенно в

его Капитал, или в

Широкие естественнонаучные концепции Эйнштейна.

По-настоящему научный

мысль философична до мозга костей, столь же истинно

философская мысль глубоко научна, уходит своими корнями в

сумма научных достижений Философская подготовка

дает ученому широту и проницательность, более широкий размах

в постановке и решении проблем. Иногда эти качества

блестяще выражены, как у Маркса,

особенно в

его Капитал, или в

Широкие естественнонаучные концепции Эйнштейна.

Общая основа существенной части содержания

наука, ее факты и законы всегда связывали ее с

философии, особенно в области теории познания.

край, и сегодня эта точка соприкосновения связывает его с проблемами

моральных и социальных аспектов научных открытий и

технические изобретения. Это достаточно понятно. Сегодня тоже

многие одаренные умы ориентированы на деструктивные цели. В

древние времена, как мы видели, почти каждый известный ученый

был в то же время философом, а каждый философ был

в какой-то степени ученый. Связь между наукой и

философия существовала тысячи лет. В наши дни

условиях он не только сохранился, но и растет

существенно сильнее. Масштабы научной работы и

социальная значимость исследований приобрела огромную

пропорции. Например, философия и физика сначала

органически взаимосвязаны, особенно в работе

Галилей, Декарт, Кеплер, Ньютон, Ломоносов, Менделеев и

Эйнштейна и вообще в работах всех ученых с

широкий кругозор. Одно время считалось, что

философия была наукой о науках, их высшим

линейка. Сегодня физика считается королевой

наук. Оба взгляда содержат определенную меру

правда. Физика со своей традицией, конкретными объектами

изучение и широкий спектр точных методов наблюдения и

эксперимент оказывает исключительно плодотворное влияние на все

или почти все области знаний. Философией можно назвать

«наука о науках», вероятно, в том смысле, что она

есть, по сути, самосознание наук и

источник, из которого все науки черпают свое мировоззрение и

методологические принципы, которые на протяжении столетий

Был

сведены к лаконичным формам. В целом философия и

науки являются равноправными партнерами, помогающими творческой мысли в ее

исследования для достижения обобщающей истины.

Масштабы научной работы и

социальная значимость исследований приобрела огромную

пропорции. Например, философия и физика сначала

органически взаимосвязаны, особенно в работе

Галилей, Декарт, Кеплер, Ньютон, Ломоносов, Менделеев и

Эйнштейна и вообще в работах всех ученых с

широкий кругозор. Одно время считалось, что

философия была наукой о науках, их высшим

линейка. Сегодня физика считается королевой

наук. Оба взгляда содержат определенную меру

правда. Физика со своей традицией, конкретными объектами

изучение и широкий спектр точных методов наблюдения и

эксперимент оказывает исключительно плодотворное влияние на все

или почти все области знаний. Философией можно назвать

«наука о науках», вероятно, в том смысле, что она

есть, по сути, самосознание наук и

источник, из которого все науки черпают свое мировоззрение и

методологические принципы, которые на протяжении столетий

Был

сведены к лаконичным формам. В целом философия и

науки являются равноправными партнерами, помогающими творческой мысли в ее

исследования для достижения обобщающей истины. Философия не

заменяют специальные науки и не командует ими, а

она вооружает их общими принципами теоретического

мышления, с методом познания и мировоззрения. В этом

смысле, научная философия законно держит один из ключевых

место в системе наук.

Философия не

заменяют специальные науки и не командует ими, а

она вооружает их общими принципами теоретического

мышления, с методом познания и мировоззрения. В этом

смысле, научная философия законно держит один из ключевых

место в системе наук.

Искусственно изолировать специальные науки от

философия сводится к тому, чтобы обречь ученых на поиски

себе мировоззренческие и методические ориентиры для своих

исследования. Незнание философской культуры обречено

отрицательно сказываются на любых общетеоретических выводах

из заданного набора научных фактов. Нельзя добиться какого-либо

реальное теоретическое осмысление, особенно глобального

проблемы специальной науки, без широкого понимания

междисциплинарные и философские взгляды. специализированный

ученые, игнорирующие философские проблемы, иногда обращаются

находиться в рабстве у полностью устаревших или импровизированных

философские идеи, даже не подозревая об этом.

желание игнорировать философию особенно характерно для

такое течение буржуазной мысли, как позитивизм,

сторонники утверждают, что наука не нуждается в

философия. Их непродуманный принцип заключается в том, что

«наука есть сама по себе философия». Они работают на

предположение, что научное знание получило широкое развитие

достаточно, чтобы дать ответы на все философские проблемы

не прибегая к какой-либо актуальной философской системе. Но

«хитрость» философии состоит в том, что всякая форма

презрение к ней, всякое неприятие философии есть само по себе

своего рода философия. Так же невозможно избавиться

философия как избавление от всего

убеждения. Философия является регулирующим ядром

теоретически мыслящая личность. Философия берет реванш

на тех, кто отделяет себя от него. Это можно увидеть

на примере ряда ученых, которые после

придерживаясь позиций грубого эмпиризма и пренебрежения

философия в конце концов впала в мистицизм. Итак, звонки

ибо свобода от каких-либо философских предположений являются признаком

интеллектуальная узость. Позитивисты, отрицая

философия на словах, на деле проповедовать порочную философию

агностицизм и отрицают возможность познания законов

существования, в частности, развития

общество.

Их непродуманный принцип заключается в том, что

«наука есть сама по себе философия». Они работают на

предположение, что научное знание получило широкое развитие

достаточно, чтобы дать ответы на все философские проблемы

не прибегая к какой-либо актуальной философской системе. Но

«хитрость» философии состоит в том, что всякая форма

презрение к ней, всякое неприятие философии есть само по себе

своего рода философия. Так же невозможно избавиться

философия как избавление от всего

убеждения. Философия является регулирующим ядром

теоретически мыслящая личность. Философия берет реванш

на тех, кто отделяет себя от него. Это можно увидеть

на примере ряда ученых, которые после

придерживаясь позиций грубого эмпиризма и пренебрежения

философия в конце концов впала в мистицизм. Итак, звонки

ибо свобода от каких-либо философских предположений являются признаком

интеллектуальная узость. Позитивисты, отрицая

философия на словах, на деле проповедовать порочную философию

агностицизм и отрицают возможность познания законов

существования, в частности, развития

общество. Это тоже философия, но совершенно

ошибочным, а также общественно вредным.

Это тоже философия, но совершенно

ошибочным, а также общественно вредным.

Некоторым ученым может показаться, что они пользуются логическим и методические средства развивались строго в рамках своей конкретной специальности. Но это глубокая заблуждение. В действительности каждый ученый, осознает он это или даже в простых актах теоретического мышления не использует общие итоги развития познавательной способности человечества. деятельность, закрепленная в основном в философских категориях, которые мы поглощаем, как мы поглощаем наше собственное естественное, что нет человек может составить любой теоретический язык утверждений, и позже особый язык теоретического мысль. Немного упрощая вопрос, можно сказать без таких понятий, как свойство, причина, закон или случайность. Но на самом деле это философские категории, выработанные всей истории человеческой мысли и особенно в системе философской, логической культуры, основанной на опыте все области знаний и практики.

Знание хода и результатов исторического

развитие познания, философских воззрений,

проводившиеся в разное время в мире всеобщие объективные

связи также важны для теоретического мышления, потому что

дает ученому надежный критерий для оценки

гипотезы и теории, которые он сам выдвигает. Все

познается в сравнении. Философия играет огромную

интегрирующую роль в научном знании, особенно в

нынешний век, когда знание образовало чрезвычайно разветвленную

система. Достаточно сказать, например, что только медицина

насчитывает около 300 специализированных отделений. Медицина имеет

“скальпель” человека на сотни мелких частей, которые

стали объектами независимого расследования и

уход.

Все

познается в сравнении. Философия играет огромную

интегрирующую роль в научном знании, особенно в

нынешний век, когда знание образовало чрезвычайно разветвленную

система. Достаточно сказать, например, что только медицина

насчитывает около 300 специализированных отделений. Медицина имеет

“скальпель” человека на сотни мелких частей, которые

стали объектами независимого расследования и

уход.

Науки стали настолько разветвленными, что ни один мозг, однако

универсальный может

освоить все их ветви или даже одну избранную

поле. Никто в наше время не может сказать, что знает все

медицине, биологии или математике, как некоторые люди могли бы

сказал в прошлом. Подобно Фаусту Гёте, ученые понимают, что

они не могут знать все обо всем. Так что они

стараясь узнать как можно больше о как можно меньшем

и становясь похожими на людей, копающих все глубже и глубже в колодец

и видят все меньше и меньше того, что происходит вокруг них, или

как хор глухих, в котором каждый поет свое

настроиться, не слыша никого другого. Такая узкая специализация

может привести, а в некоторых случаях уже привела к профессиональному

ограниченность. Здесь мы имеем парадокс. Этот процесс

и вредным, и исторически необходимым и оправданным. Без

узкой специализации мы не можем добиться прогресса и в то же время

время такая специализация должна постоянно заполняться

широкий междисциплинарный подход, благодаря интегративной силе

философская причина. В противном случае может возникнуть ситуация, когда

общий фронт развития науки будет продвигаться вперед все больше и больше

быстрее, и общий объем знаний человечества увеличится

в то время как личность, ученый, например, будет отставать

все дальше и дальше позади

общий поток информации и становится все больше и больше

ограничено с годами. Аристотель знал почти все

это было известно

его эпохи и составляли суть

древняя наука, но сегодня, когда он заканчивает школу,

предполагается, что ученик знает гораздо больше, чем Аристотель. И это было бы

быть делом всей жизни даже для одаренного человека с феноменальным

память для изучения основ всех наук.

Такая узкая специализация

может привести, а в некоторых случаях уже привела к профессиональному

ограниченность. Здесь мы имеем парадокс. Этот процесс

и вредным, и исторически необходимым и оправданным. Без

узкой специализации мы не можем добиться прогресса и в то же время

время такая специализация должна постоянно заполняться

широкий междисциплинарный подход, благодаря интегративной силе

философская причина. В противном случае может возникнуть ситуация, когда

общий фронт развития науки будет продвигаться вперед все больше и больше

быстрее, и общий объем знаний человечества увеличится

в то время как личность, ученый, например, будет отставать

все дальше и дальше позади

общий поток информации и становится все больше и больше

ограничено с годами. Аристотель знал почти все

это было известно

его эпохи и составляли суть

древняя наука, но сегодня, когда он заканчивает школу,

предполагается, что ученик знает гораздо больше, чем Аристотель. И это было бы

быть делом всей жизни даже для одаренного человека с феноменальным

память для изучения основ всех наук.

Более того, узкая специализация, лишенная всякой широты мировоззрение, неизбежно ведет к ползучему эмпиризму, к бесконечное описание деталей.

Что нам делать с накоплением интегрального знания? Такой

тем не менее сборка может быть построена за счет интегрирующей силы

философия, являющаяся высшей формой обобщения всех

человеческое знание и жизненный опыт, совокупность

развитие всемирной истории. С помощью философии человек

разум синтезирует результаты человеческого познания природы,

общества, человека и его самосознания, что дает людям

чувство свободы, открытый взгляд на мир,

понимание того, что находится за пределами его

обычное занятие и узкие профессиональные интересы. Если мы возьмем

не хакеры науки, а ученые в большом масштабе, с

поистине творческий склад ума, который честно, мудро и

ответственно относиться к тому, что творят их руки и умы, мы

обнаруживают, что они в конечном счете осознают, что для получения

подшипники в своей области они должны принимать во внимание

результаты и методы других областей знаний; такой

ученые как можно шире охватывают историю и

теории познания, построения научной картины

мира, и впитывать философскую культуру через ее

исторически сложившуюся систему категорий сознательно

овладение всеми тонкостями логического мышления. Макс Борн, один

создателей квантовой механики, дает нам яркое

пример этого процесса. Борн обладал глубоким пониманием физического

мысль, освещенная философским осмыслением

его

предмет.

Он был автором многих философских работ и

он

сам признавал, что философские последствия

наука всегда интересовала

ему больше, чем узкоспециализированный

Результаты. После Эйнштейна

он был одним из первых в мире

ведущих ученых к осознанию тщетности позитивизма.

попытки выступать в качестве основы для понимания внешнего

мира и науки и отказать в этой роли философии.

Макс Борн, один

создателей квантовой механики, дает нам яркое

пример этого процесса. Борн обладал глубоким пониманием физического

мысль, освещенная философским осмыслением

его

предмет.

Он был автором многих философских работ и

он

сам признавал, что философские последствия

наука всегда интересовала

ему больше, чем узкоспециализированный

Результаты. После Эйнштейна

он был одним из первых в мире

ведущих ученых к осознанию тщетности позитивизма.

попытки выступать в качестве основы для понимания внешнего

мира и науки и отказать в этой роли философии.

Философский подход позволяет преодолеть

односторонность в исследованиях, что отрицательно сказывается на

современная узкоспециализированная научная работа. Например,

естествознание сегодня находится под сильным влиянием интегративного

тенденции. Он ищет новые обобщающие теории, такие как

унитарная теория поля, общая теория элементарных

частицы,

общая теория систем, общая теория управления,

информация и так далее. Обобщения на таком высоком уровне

предполагают высокую общенаучную степень,

естественно-гуманитарная, а также философская культура. Это

философии, охраняющей единство и взаимосвязь

все аспекты познания огромного и разнообразного мира

субстанцией которого является материя. Как однажды заметил Вернер Гейзенберг,

для наших чувств мир состоит из бесконечного разнообразия

вещи и события, цвета и звуки. Но для того, чтобы

понять это мы должны ввести какой-то порядок, и

порядок означает признание того, что равным, это означает своего рода

единство. Отсюда вытекает убеждение, что существует один

фундаментальный принцип, и в то же время трудность

вывести из него бесконечное разнообразие вещей. Естественный

отправной точкой является то, что существует материальная первопричина

вещей, поскольку мир состоит из материи.

Это

философии, охраняющей единство и взаимосвязь

все аспекты познания огромного и разнообразного мира

субстанцией которого является материя. Как однажды заметил Вернер Гейзенберг,

для наших чувств мир состоит из бесконечного разнообразия

вещи и события, цвета и звуки. Но для того, чтобы

понять это мы должны ввести какой-то порядок, и

порядок означает признание того, что равным, это означает своего рода

единство. Отсюда вытекает убеждение, что существует один

фундаментальный принцип, и в то же время трудность

вывести из него бесконечное разнообразие вещей. Естественный

отправной точкой является то, что существует материальная первопричина

вещей, поскольку мир состоит из материи.

Интенсивное развитие современной науки, которая по своей

гениальность, как правило, затмевала другие формы интеллектуального

деятельность, процесс ее дифференциации и интеграции,

порождает огромное количество новых проблем, связанных с

мировоззрение и методология. Например, сделать какие-либо дополнительные

существуют земные цивилизации и есть ли жизнь в других

галактики? Как возникла Вселенная в данной качественной форме?

определенность? Что понимается под бесконечностью пространства и времени?

Определенные области знаний постоянно сталкиваются с трудностями

методологического характера. Как можно судить о степени

какие физические или химические методы применимы для

исследование живой природы, не упрощая ее? В

современная наука не только необычайно быстро

накопление новых знаний; приемы, методы и

стиль мышления также существенно изменился и продолжает

изменить. Сами методы исследования привлекают

растущий интерес ученых, как обсуждение на национальном и

международные симпозиумы и конгрессы-шоу. Следовательно

более высокие требования к философии, к теоретическому мышлению в

общий. Дальнейшие научные знания в различных областях

развивается, тем сильнее тенденция к изучению логического

система, с помощью которой мы получаем знания, природа теории и

как она устроена, анализировать эмпирические и

теоретические уровни познания, исходные представления о

наука и методы достижения истины. Короче говоря,

науки проявляют возрастающее стремление познать самих себя,

ум становится все более и более рефлексивным.

Как можно судить о степени

какие физические или химические методы применимы для

исследование живой природы, не упрощая ее? В

современная наука не только необычайно быстро

накопление новых знаний; приемы, методы и

стиль мышления также существенно изменился и продолжает

изменить. Сами методы исследования привлекают

растущий интерес ученых, как обсуждение на национальном и

международные симпозиумы и конгрессы-шоу. Следовательно

более высокие требования к философии, к теоретическому мышлению в

общий. Дальнейшие научные знания в различных областях

развивается, тем сильнее тенденция к изучению логического

система, с помощью которой мы получаем знания, природа теории и

как она устроена, анализировать эмпирические и

теоретические уровни познания, исходные представления о

наука и методы достижения истины. Короче говоря,

науки проявляют возрастающее стремление познать самих себя,

ум становится все более и более рефлексивным.

Не только предмет той или иной науки и

проверяются методы его изучения. мы пытаемся

определить точную социальную и моральную роль того или иного

наука играет или может играть в жизни общества то, что она

подразумевает или может подразумевать для будущего человечества – благо

или разрушение? Этот

тенденция к самопознанию, о которой много говорят как

ученых и философов, обязательно проявит себя и

должно проявиться в отношениях между философией и

наука.

мы пытаемся

определить точную социальную и моральную роль того или иного

наука играет или может играть в жизни общества то, что она

подразумевает или может подразумевать для будущего человечества – благо

или разрушение? Этот

тенденция к самопознанию, о которой много говорят как

ученых и философов, обязательно проявит себя и

должно проявиться в отношениях между философией и

наука.

Методологическое значение философского принципы, категории и законы не должны упрощенный. Неверно предполагать, что ни один конкретная задача может быть решена без них. Когда мы думаем о место и роль философии в системе научных познания, мы имеем в виду не отдельные эксперименты или расчетов, но и развитие науки в целом, выдвижение и обоснование гипотез, битва мнения, создание теории, решение внутренних противоречия в данной теории, углубленное изучение первоначальные понятия науки, осмысление нового, основные факты и оценка выводов, сделанных из их, методы научного исследования и так далее.

Карл Ясперс, немецкий психиатр и философ, когда-то

отметил, что студенты, недовольные

философия часто поступала на естественнонаучные факультеты, чтобы

вникнуть в “реальные вещи”, которые потом изучали

с энтузиазмом. Но позже, когда стали искать основу

для их собственной жизни в науке, общие руководящие принципы

своих поступков, они снова были разочарованы и их

поиски привели их обратно к философии. Философия, кроме всего прочего

других своих функций, уходит глубоко в личную сторону человеческого

жизнь. Судьба человека, его внутренние переживания и

желания, одним словом, его жизнь и смерть, со временем

незапамятных времен составляли одну из кардинальных философских

проблемы. Безразличие к этому «человеческому» набору

проблемы, что является характерной чертой неопозитивизма,

справедливо рассматривается как односторонний сциентизм, суть

что примитивно просто: философия должна быть наукой, подобной

естествознание, и стремиться к тому же идеалу

математическая точность и достоверность. Но в то время как многие

ученые-исследователи смотрят только вовне, философы смотрят

как наружу, так и внутрь, то есть на окружающий мир

человек и место человека в этом мире. Философское сознание

рефлексивна по самой своей сути.

Но позже, когда стали искать основу

для их собственной жизни в науке, общие руководящие принципы

своих поступков, они снова были разочарованы и их

поиски привели их обратно к философии. Философия, кроме всего прочего

других своих функций, уходит глубоко в личную сторону человеческого

жизнь. Судьба человека, его внутренние переживания и

желания, одним словом, его жизнь и смерть, со временем

незапамятных времен составляли одну из кардинальных философских

проблемы. Безразличие к этому «человеческому» набору

проблемы, что является характерной чертой неопозитивизма,

справедливо рассматривается как односторонний сциентизм, суть

что примитивно просто: философия должна быть наукой, подобной

естествознание, и стремиться к тому же идеалу

математическая точность и достоверность. Но в то время как многие

ученые-исследователи смотрят только вовне, философы смотрят

как наружу, так и внутрь, то есть на окружающий мир

человек и место человека в этом мире. Философское сознание

рефлексивна по самой своей сути. Степень точности и

сам характер точности и достоверности в науке

поэтому философия должна отличаться. Кто, например,

отражает внутренний мир человека со всей его патологической

заблуждения «точнее» — естествоиспытатель

своими экспериментальными методами, математическими формулами и

графики или, например, Шекспира, Толстого, Достоевского, в

их бессмертные произведения, которые так сильно заряжены

философский смысл?

Степень точности и

сам характер точности и достоверности в науке

поэтому философия должна отличаться. Кто, например,

отражает внутренний мир человека со всей его патологической

заблуждения «точнее» — естествоиспытатель

своими экспериментальными методами, математическими формулами и

графики или, например, Шекспира, Толстого, Достоевского, в

их бессмертные произведения, которые так сильно заряжены

философский смысл?

Здесь возникает огромная философская проблема. Как нам быть

преодолеть зияющую пропасть между математизированным

естественнонаучное и техническое мышление, с одной

стороны, а гуманитарная, социальная мысль, с другой? Как

нам разрешить интенсивный и непрекращающийся спор между

так называемых «лириков и физиков», которые символизируют эти

два разных стиля мышления? Это то, что имеет

пагубное воздействие на личность человека, влекущее за собой противоположное

направления по двум принципам. Эта болезненная дихотомия может

иметь негативные последствия для настоящего и будущего обоих

индивидуальный и коллективный человеческий разум. Так что это

образовательный, философский, нравственный и глубоко социальный

проблема.

Так что это

образовательный, философский, нравственный и глубоко социальный

проблема.

Философия, как мы уже говорили, не есть просто абстрактное наука. Он также обладает оценочным аспектом, его нравственным принципы. Наука дала человеку многое, но этика или, говоря более прямо, совесть не входит в их число. важны также оценочный, аксиологический и эстетический аспекты. для науки. И они тоже не являются его частью.

Философия помогает нам достичь более глубокого понимания

общественная значимость и общие перспективы научной

открытия и их техническое применение. Впечатляющий

достижения научно-технической революции,

противоречия и социальные последствия, которые оно вызвало,

поднимают глубокие философские проблемы. Современный

философский иррационализм дает пессимистическую оценку

научно-технический прогресс и предсказывает во всем мире

катастрофа. Но это поднимает вопрос об ответственности

философии, поскольку философия стремится понять

сущность вещей, и здесь мы имеем дело с деятельностью

человеческий разум и его «неразумные» последствия. Таким образом

вопрос о природе философии в наши дни перерастает в

вопрос об исторических судьбах человечества и становится

жизненно важная социальная проблема. В какой степени общество может

осмысливать себя, рационально управлять своим развитием, быть

хозяин своей судьбы, распоряжаться последствиями своего

собственной познавательной и практической деятельности?

Таким образом

вопрос о природе философии в наши дни перерастает в

вопрос об исторических судьбах человечества и становится

жизненно важная социальная проблема. В какой степени общество может

осмысливать себя, рационально управлять своим развитием, быть

хозяин своей судьбы, распоряжаться последствиями своего

собственной познавательной и практической деятельности?

Есть много вопросов, которые эпоха ставит перед человечеством. и на эти вопросы может ответить философия. Для например, какое будущее ждет конкурирующую социальную системы в современном мире? Каковы рациональные способы устранение угрозы всеобщего уничтожения?

В современных условиях возрастает роль не только естествознания.

и техники, но и гуманитарных наук, изучающих

«человеческие дела», законы жизни и развития

общество значительно выросло и будет продолжать расти по мере

время идет. Результаты социальных исследований сегодня

предполагалось не только исключительное теоретическое, но и исключительное

прикладное, социальное и политическое значение. Сама структура

общественной жизни усложняется, появляются новые формы человеческого

появляются научные и технологические

революция продолжает свое наступление, роль социальных и

политические проблемы в жизни общества, в развитии

культуры неуклонно растет.

Сама структура

общественной жизни усложняется, появляются новые формы человеческого

появляются научные и технологические

революция продолжает свое наступление, роль социальных и

политические проблемы в жизни общества, в развитии

культуры неуклонно растет.

Революционные изменения сегодня охватили все сферы жизни: производительные силы, наука с ее гигантским полем практическое применение, технология, политика, этническая отношения, интеллектуальная жизнь в целом. Сам человек меняется. В чем суть, причина этих изменений, которые распространяются по всему миру и затрагивают самые разные аспекты жизни человека? Каким образом различные аспекты революционный процесс, охвативший планету взаимозависимы? К каким последствиям приведет научное и технологическая революция для народов мира? Разве мы не наблюдаем и не участвуем в глубоком кризисе всей нашей цивилизации? Что нам делать с повышенным человеческим идеалам, когда мы сталкиваемся с угрозой самой существования жизни на Земле?

На протяжении нескольких столетий люди с надеждой наблюдали

развитие технологии, исходя из предположения, что укрощение

силы природы принесли бы им счастье и изобилие, и

что этого было бы достаточно, чтобы позволить устроить человеческую жизнь

на рациональных принципах. Человечество многого достигло, но

мы также наделали «большой беспорядок». Как долго

и в каких масштабах мы можем продолжать накапливать отходы

среди которых современному человеку приходится жить? Здесь нужна четкая и

философский взгляд на историю. Почему, из-за чего

противоречия, делают ли силы, создаваемые и приводимые в действие человеком

мозги и руки обращаются против самого человека и его разума? Почему

мир так устроен, что большая часть его одаренных умов

стремление к разрушению вместо созидания? Разве это не

глубокая социальная и философская проблема? Появление

атомный век был отмечен ужасающей аннигиляцией и массовым

убийство. Как долго будет грозная тень атомного

бомба висит над всеми человеческими радостями и надеждами?

Человечество многого достигло, но

мы также наделали «большой беспорядок». Как долго

и в каких масштабах мы можем продолжать накапливать отходы

среди которых современному человеку приходится жить? Здесь нужна четкая и

философский взгляд на историю. Почему, из-за чего

противоречия, делают ли силы, создаваемые и приводимые в действие человеком

мозги и руки обращаются против самого человека и его разума? Почему

мир так устроен, что большая часть его одаренных умов

стремление к разрушению вместо созидания? Разве это не

глубокая социальная и философская проблема? Появление

атомный век был отмечен ужасающей аннигиляцией и массовым

убийство. Как долго будет грозная тень атомного

бомба висит над всеми человеческими радостями и надеждами?

На эти и другие великие вопросы нашего времени невозможно ответить

высшей наукой физикой, математикой,

кибернетикой, химией, биологией или естествознанием как

целыми, какими бы великими ни были их открытия. Эти

вопросы, занимающие умы всего человечества и касающиеся

жизни сегодня и в будущем, должны отвечать

научная философия.

по отношению к частному знанию и

напротив существенную зависимость

частных наук от философии. Относительность

и партикулярность истин конкретных

наук.

по отношению к частному знанию и

напротив существенную зависимость

частных наук от философии. Относительность

и партикулярность истин конкретных

наук. в

отличии от философии изучают не мир в

целом, а только его отдельные фрагменты

и потому их истина не имеет всеобщего

характера, философское знание – всеобщее,

а частнонаучное – партикулярно.

в

отличии от философии изучают не мир в

целом, а только его отдельные фрагменты

и потому их истина не имеет всеобщего

характера, философское знание – всеобщее,

а частнонаучное – партикулярно.