13. Юридическое оформление крепостного права в России в XVI-XVII вв.

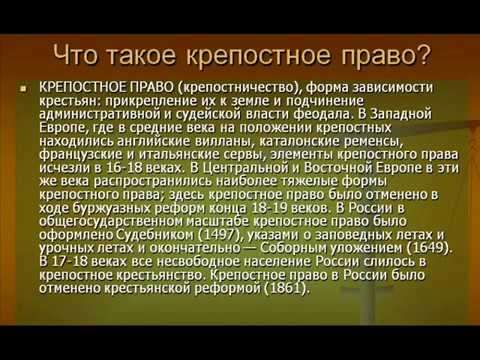

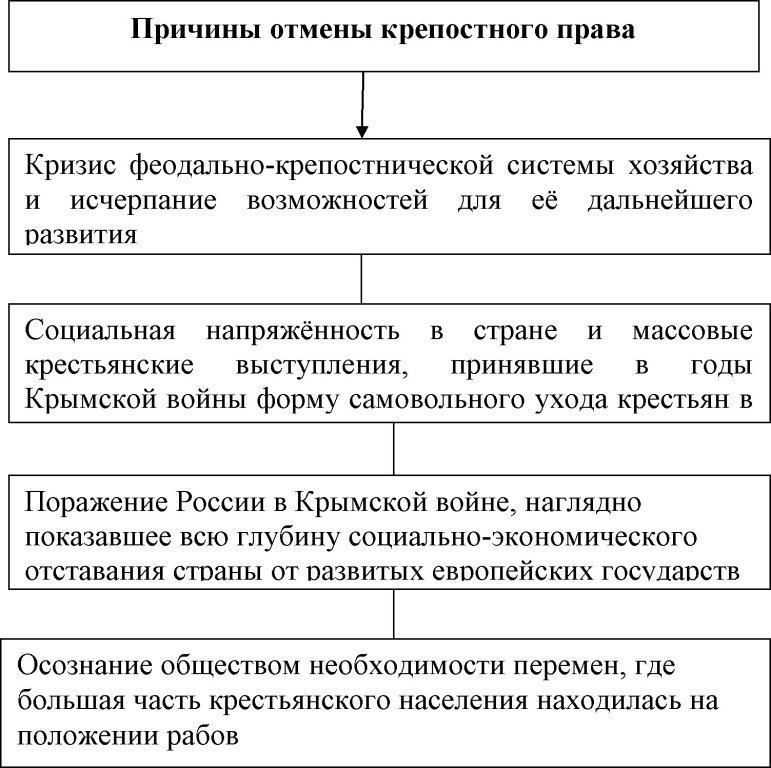

Важнейшей особенностью развития России с момента появления единого государства было усиление несвободы основной массы населения, прежде всего, закрепощение большей части крестьян. Чем сильнее государственная мощь, тем больше несвобода. Ключевский: “Государство пухло, а народ хирел”. Крепостное право – это наиболее жесткая форма феодальной зависимости, включающая право землевладельцев на распоряжение личностью крестьянина. В Западной Европе положение крестьян менялось в сторону смягчения зависимости, отмирания крепостного права. В Восточной Европе (Пруссия, Польша, Россия) – обратный процесс, который Энгельс назвал “второе издание крепостного права). Длительные дискуссии историков о причинах закрепощения:

XIX век, Соловьев,

“государственно-юридическая школа”

(теория закрепощения и раскрепощения

сословий”): закрепощение произошло в

связи с государственными потребностями

(невозможность иным путем обеспечить

военно-служилых людей, необходимость

чего диктовалась нуждами обороны).

Советская историография. Наиболее распространенной является концепция академика Бориса Грекова (возникла в 30-е гг.). Развитие товарно-денежных отношений, следовательно, распространение барщины, а поскольку крестьяне сопротивлялись этому, государство прикрепляет их.

Постепенно наши

историки стали высказывать сомнения в

широком развитии товарно-денежных

отношений в период оформления крепостного

права. Еще в 70–е гг. академик Лев Черепнин:

в XVI–XVII вв. полагает, что сохраняется

преимущественно натуральное хозяйство.

Сейчас все больше возвращаются к

концепциям XIX в., по которой основным

фактором являются интересы мелких

служилых людей (без закрепощения они

не могли удержать крестьян).

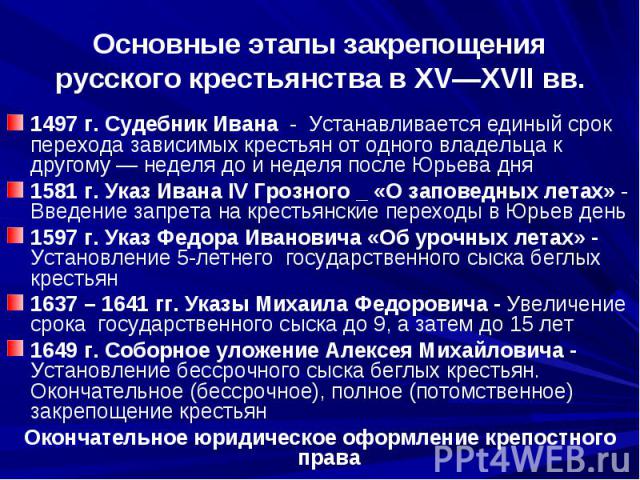

Основные этапы оформления:

В конце XV в. – первые шаги в государственном оформлении.

В конце XVI в. – решающий шаг, но как временная мера.

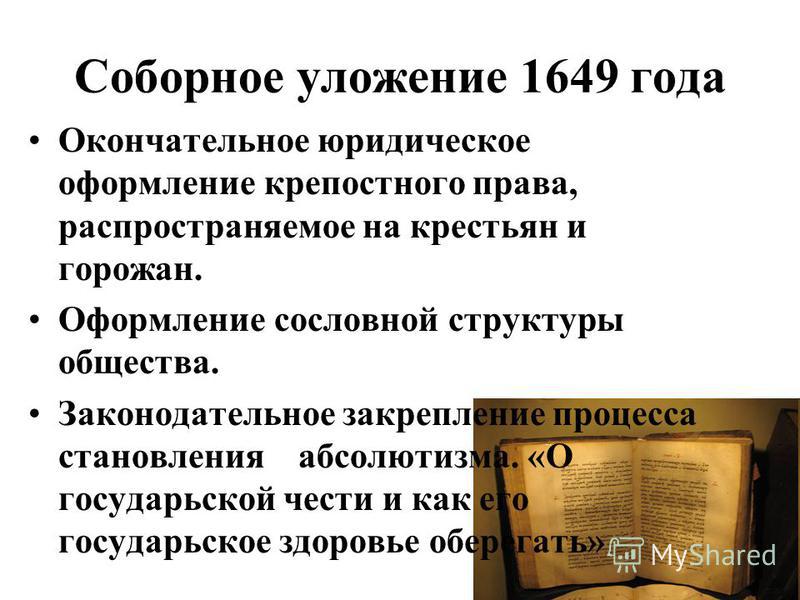

Соборное уложение 1649 г. – окончательное оформление.

Первые шаги юридического оформления крепостного права

Начиная с Киевской Руси и в период создания единого государства существует свобода перемещения основных групп населения (кроме холопов), включая феодалов (“право отъезда”, т.е. право переходить к другому сюзерену) и крестьян. Однако уже с XIV в. появляются попытки феодалов ограничивать свободное перемещение крестьян. В ряде духовных грамот, заключаемых обычно после военных конфликтов, появились статьи о взаимных ограничениях переходов крестьян из одного удела в другой.

Первые шаги

государства по юридическому оформлению

креп, права происходят в XV в. С середины

века сохранились наиболее ранние

княжеские грамоты, запрещавшие уход

крестьян от своих владельцев.

Таким образом, и в последующий период, несмотря на эти ограничения, свобода перехода сохранялась, хотя уже далеко не все имели его фактическую возможность: финансовое закабаление немалой части крестьянства. При отсутствии в то время доступного кредита, крестьяне при всякой хозяйственной неудаче (неурожай, пожар, падеж скота) вынуждены были брать в долг.

Трудно было

расплатиться, так как за год долг

увеличивался на 20%, то есть за 5 лет сумма

удваивалась. Уже в XV в. на монастырских

землях появляется группа

крестьян-серебренников, которые могли

уйти только после уплаты долга –

“серебра”. Уже в XVI в. – складывается

значительная группа крестьян

“старожильцев”, которые из–за долгов

фактически потеряли право перехода.

Это касалось лишь главы двора, члены

семьи могли уйти, но нередко эти

“новоприходцы” приходили к новому

владельцу с пустыми руками и сразу

получали ссуду и затем также теряли

право перехода.

Уже в XVI в. – складывается

значительная группа крестьян

“старожильцев”, которые из–за долгов

фактически потеряли право перехода.

Это касалось лишь главы двора, члены

семьи могли уйти, но нередко эти

“новоприходцы” приходили к новому

владельцу с пустыми руками и сразу

получали ссуду и затем также теряли

право перехода.

В. Ключевский: “крестьянское право выхода к концу XVI в. замирало само собой, без всякой законодательной его отмены”.

Решающий шаг в закрепощении в конце XVI в.

В конце XVI в. в условиях разорения страны (влияние опричнины, войны, эпидемий) – массовое бегство крестьян на юго-восток. Огромное недовольство “служилой мелкоты”. Прежде всего, в их интересах – государственные меры по ликвидации свободы перехода.

С начала 80-х гг.

выходит ряд указов о “заповедных летах”,

в течение которых запрещался переход.

В 90-е гг. вводится пятилетний срок розыска

и возврата беглых и вывезенных крестьян

– “урочные лета”. Как оценивать эти

меры? Учебное пособие М.Зуева: “в самом

конце XVI в. крестьянам вообще было

запрещено уходить от помещиков”. Однако

следует иметь в виду, что тогда это

рассматривалось как временные; вынужденные

меры.

Как оценивать эти

меры? Учебное пособие М.Зуева: “в самом

конце XVI в. крестьянам вообще было

запрещено уходить от помещиков”. Однако

следует иметь в виду, что тогда это

рассматривалось как временные; вынужденные

меры.

Влияние этих мер на социально–политическую ситуацию: они не удовлетворили “служилую мелкоту”, так как крупные феодалы нарушали эти указы. В то же время проявляется огромное недовольство крестьян: это стало одной из предпосылок “смуты”. В “Борисе Годунове” один из героев советует самозванцу: “посули им старинный Юрьев день, так и пойдет потеха”.

Завершение оформления крепостного права

В ходе восстановления

страны после “смуты” идет продолжение

острой борьбы мелких и крупных феодалов

за крестьян. Огромное количество

челобитных от “служилой мелкоты”.

Именно под их давлением принимается

Соборное уложение 1649 г., по которому

переходы были запрещены. Розыск и возврат

беглых и вывезенных не ограничивался

никакими сроками.

Дальнейшее упрочение уже в XVIII в. при Петре I: в связи с введением подушной системы обложения холопы были приравнены к крепостным (раньше имели хотя бы какую–то возможность расплатиться с долгом и освободиться).

Выводы. Историческое значение закрепощения.

Крепостническое право – это система социально-экономических отношений между владельцем земли и ее пользователем, что выражается и в личной зависимости крестьянина, а не только в экономической.

Закрепощение

отражало трудные условия развития

Московского государства в условиях его

экономической слабости и внешней

опасности, В нем выразилось отставание

России от Западной Европы. Закрепощение

позволило решить острые неотложные

задачи государства, но затем стало

тормозом раз вития. Долговременные

социально–психологические последствия

крепостничества: способствовало

формированию приниженности, “рабского

духа”. Многие историки считают, что это

потом сказалось на формировании

сталинизма и не изжито до сих пор.

Многие историки считают, что это

потом сказалось на формировании

сталинизма и не изжито до сих пор.

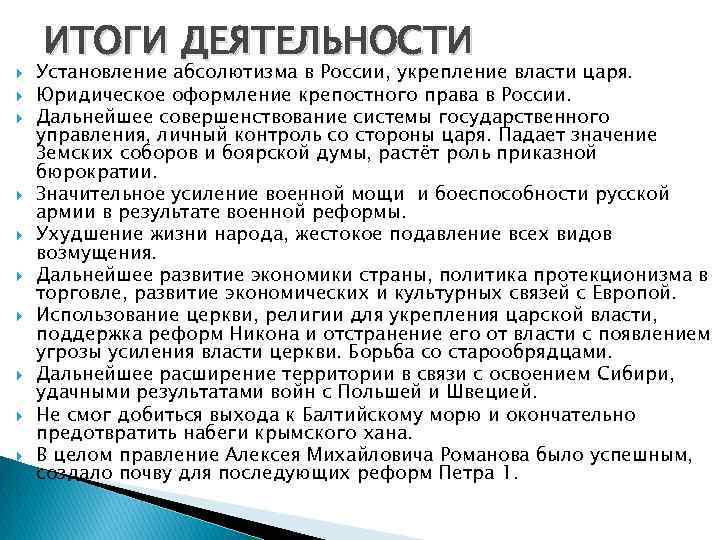

Образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. Церковный раскол. Социальные движения XVII в

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур

К середине XVII в. было преодолено большинство негативных последствий Смуты. За счёт дальнейшего освоения земель Сибири, Приуралья, Дикого поля значительно расширились границы государства, а население достигло 10,5 млн. Экономическое положение Русского государства стабилизировалось. Царская власть, заинтересованная в оживлении торговли, предоставила ряд привилегий купечеству, в частности, льготное налогообложение. Это способствовало тому, что дворянство, боярство, монастыри всё активнее стали участвовать в торговых отношениях, тем самым стимулируя создание общего рынка.

Среди новых явлений в экономике следует отметить перерастание ремесла в рыночно ориентированное мелкотоварное производство. Развивалось горное дело. Центрами металлургии стали Тульско-Серпуховско-Московский и Устюжно-Железнопольский районы. Деревянные изделия производились в Москве, Твери, Калуге. Ювелирным производством славились Великий Устюг, Тихвин, Нижний Новгород, Москва, добыча соли велась в Прикамье и на соляных озёрах Прикаспия.

Развивалось горное дело. Центрами металлургии стали Тульско-Серпуховско-Московский и Устюжно-Железнопольский районы. Деревянные изделия производились в Москве, Твери, Калуге. Ювелирным производством славились Великий Устюг, Тихвин, Нижний Новгород, Москва, добыча соли велась в Прикамье и на соляных озёрах Прикаспия.

Специализация отдельных районов способствовала формированию общероссийского рынка, функционировавшего в рамках единой экономической системы. Проводились ярмарки. Крупнейшими считались Макарьевская (Нижний Новгород), Свенская (Брянск), Ирбитская (Сибирь), Архангельская. Во внешней торговле важными центрами были Архангельск, через который проводились торговые операции с Западной и Северной Европой, и Астрахань, ставшая торговыми воротами на Восток.

Несмотря на то, что сельское хозяйство оставалось ведущей отраслью экономики, развитие товарного производства привело к появлению первых мануфактур — предприятий с применением ручного труда наёмных рабочих, построенных на принципе разделения труда. В XVII веке в России уже действовало около 30 мануфактур. Первые из них были образованы ещё в конце предыдущего столетия — Монетный двор, Пушкарский двор. В течение XVII в. встали в строй металлургические заводы на Урале и под Тулой, кожевенные мануфактуры действовали в Казани и Ярославле, текстильный (Хамовный) двор существовал в Москве. Первой частной мануфактурой стал Ницинский завод по плавке меди, построенный на Урале в 1631 г. На мануфактурах трудились приписные крестьяне. Те мануфактуры, которые пользовались поддержкой государства, назывались «посессионными».

В XVII веке в России уже действовало около 30 мануфактур. Первые из них были образованы ещё в конце предыдущего столетия — Монетный двор, Пушкарский двор. В течение XVII в. встали в строй металлургические заводы на Урале и под Тулой, кожевенные мануфактуры действовали в Казани и Ярославле, текстильный (Хамовный) двор существовал в Москве. Первой частной мануфактурой стал Ницинский завод по плавке меди, построенный на Урале в 1631 г. На мануфактурах трудились приписные крестьяне. Те мануфактуры, которые пользовались поддержкой государства, назывались «посессионными».

Для стимулирования экономики при царе Алексее Михайловиче широко использовался протекционизм — политика, поощряющая развитие национального производства и предусматривающая защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции путём введения импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер. К примеру, в 1667 г. был издан новый Торговый устав, повышавший пошлины на товары иностранного производства. В 50‑х гг. XVII в. осуществлена денежная реформа.

Изменения в экономическом укладе страны привели к падению былой мощи боярства, которое по своему социальному статусу сближалось с дворянством, ставшим после Смуты главной опорой царской власти. Низший слой служилых людей составляли служилые люди по набору: казённые мастера, ямщики, пушкари, стрельцы и др.

Среди городского населения привилегированное положение занимали купцы, контролировавшие торговлю. Большую часть городских жителей, объединённых в тягловую общину, называли посадскими людьми. Ремесленниками создавались слободы и сотни по их профессиональным занятиям. Особое положение в социальной структуре общества продолжало занимать духовенство. Самой массовой группой населения оставалось крестьянство.

Юридическое оформление крепостного права. Продолжалась политика закрепощения крестьян. С 1581 г. существовали «заповедные лета», когда переход крестьян был запрещён и в Юрьев день. В это же время начинают составляться писцовые книги, появление которых упростило контроль феодалов над крестьянами. С конца XVI в. широкое распространение получили указы об «урочных летах», определявшие сроки сыска и возвращения беглых крепостных крестьян (от 5 до 15 лет).

С конца XVI в. широкое распространение получили указы об «урочных летах», определявшие сроки сыска и возвращения беглых крепостных крестьян (от 5 до 15 лет).

С 1597 г., даже после выплаты всех долгов, лишили права на освобождение кабальных холопов, которые пожизненно закреплялись за своими кредиторами. Что касается добровольных холопов, то достаточно было полугода их работы на хозяина, чтобы они перешли в категорию полных холопов. Как вольные, так и кабальные холопы могли рассчитывать на свободу только после смерти своего феодала.

Уложением 1607 г., принятым при Василии Шуйском, сыск беглых крестьян устанавливался сроком в 15 лет. Этот документ также предусматривал серьёзные штрафы для тех, кто перепрятывал беглецов. В течение первой половины XVII в. ещё неоднократно издавались указы, предусматривавшие разные сроки розыска беглых крестьян (в 1619, 1637, 1642 гг.).

Окончательным актом процесса прикрепления крестьян к земле стало Соборное уложение 1649 г., отменившее «урочные лета», запретившее переходы крестьян от одного владельца к другому и установившее бессрочность сыска. Черносошным и дворцовым крестьянам также запрещалось покидать свои общины. Именно Соборное уложение 1649 г. юридически оформило крепостное право. Это привело к заметному обострению социальных отношений в Российском государстве.

Черносошным и дворцовым крестьянам также запрещалось покидать свои общины. Именно Соборное уложение 1649 г. юридически оформило крепостное право. Это привело к заметному обострению социальных отношений в Российском государстве.

Во второй половине XVII в. существовало две категории крестьян — крепостные и черносошные. Крепостные крестьяне вели свои хозяйства на вотчинных, поместных и церковных землях, за что отбывали целый ряд феодальных повинностей в пользу землевладельцев. Черносошные крестьяне принадлежали к разряду «тяглых людей». Они платили налоги и подати в казну государства. Контроль над этой категорией осуществлялся органами государственной власти. Количество черносошных крестьян постоянно уменьшалось, тогда как к концу XVII в. значительно возросло дворянское землевладение, проникшее в Поволжье и многие районы Дикого поля.

Промежуточное положение между двумя этими категориями занимали дворцовые крестьяне, которые обслуживали хозяйственные потребности царского двора.

Церковный раскол

Реформы патриарха Никона

Основные реформы патриарха Никона (1653–1656):

- исправление богослужебных книг по греческим образцам;

- изменение обрядности Русской православной церкви;

- введение троеперстия при крестном знамении.

Сторонники реформ патриарха именовались «никонианами».

Раскол церкви. Неприятие реформ рядом высокопоставленных духовных и светских лиц, основанное на мнении о «превосходстве» русского благочестия над греческим, вместе с резкостью самих реформаторов, привело Русскую церковь к расколу. В результате возникло множество разнообразных течений старообрядцев в официальной традиции, именуемых «раскольниками», духовным лидером которых стал протопоп Аввакум (1620–1682) — противник церковной реформы, духовный писатель. Автор 43 сочинений, в том числе знаменитого «Жития». Он стоял у истоков новой российской словесности, вольного образного слова, исповедальной прозы. Долгое время провёл в ссылке, после чего был сожжён.

В результате возникло множество разнообразных течений старообрядцев в официальной традиции, именуемых «раскольниками», духовным лидером которых стал протопоп Аввакум (1620–1682) — противник церковной реформы, духовный писатель. Автор 43 сочинений, в том числе знаменитого «Жития». Он стоял у истоков новой российской словесности, вольного образного слова, исповедальной прозы. Долгое время провёл в ссылке, после чего был сожжён.

Старообрядчество — совокупность религиозных течений в рамках Русской православной церкви, не принявших церковные реформы патриарха Никона, поддержанные царём Алексеем Михайловичем, целью которых была унификация обрядовости Русской и греческой (Константинопольской) церквей. Старообрядцы стремились к возврату дореформенных порядков. Раскольники инициировали несколько крупных народных восстаний, среди которых стоит выделить Соловецкое восстание 1668–1676 гг. Соловецкий монастырь долгое время оставался главным символом старообрядчества на Руси.

Социальные движения XVII в

Народные бунты

XVII в. оказался насыщенным различными народными выступлениями — «бунташный век». Постоянные войны, внутренние неурядицы, церковный раскол, установление крепостнических порядков — всё это ухудшило положение народных масс. Волна восстаний прошла по многим крупным городам страны: Псков, Владимир, Новгород, Курск, Воронеж. Наиболее крупные волнения пришлись на Соляной и Медный бунты в Москве.

оказался насыщенным различными народными выступлениями — «бунташный век». Постоянные войны, внутренние неурядицы, церковный раскол, установление крепостнических порядков — всё это ухудшило положение народных масс. Волна восстаний прошла по многим крупным городам страны: Псков, Владимир, Новгород, Курск, Воронеж. Наиболее крупные волнения пришлись на Соляной и Медный бунты в Москве.

Соляной бунт (1648) — одно из крупнейших восстаний городского населения середины XVII в. Повышение налогов на соль привело к погромам горожанами купеческих и боярских домов. Наиболее активное участие принимали низшие и средние слои посадского населения, ремесленники, стрельцы и дворовые люди. Царю пришлось выслать из Москвы главу своего правительства — боярина Б. Морозова. Только с помощью подкупа стрельцов бунт удалось подавить.

Медный бунт (1662) — восстание городских низов, ставшее реакцией на повышение налогов в годы Русско-польской войны 1654–1667 гг., и чеканка с 1654 г. медных монет, обесценивавшихся по сравнению с серебряными. При этом правительство продолжало собирать основные налоги в серебряной монете. Восставшие двинулись на резиденцию царя в Коломенском, требуя от него выдать наиболее одиозных бояр, которых они считали повинными в своём бедственном положении. Во время переговоров подошли отряды стрельцов, верные царю, и разогнали бунтовщиков. Во время подавления Медного бунта было убито до 7 тыс. москвичей. Тем не менее властям пришлось пойти на некоторые уступки и вновь вернуться к чеканке серебряной монеты.

При этом правительство продолжало собирать основные налоги в серебряной монете. Восставшие двинулись на резиденцию царя в Коломенском, требуя от него выдать наиболее одиозных бояр, которых они считали повинными в своём бедственном положении. Во время переговоров подошли отряды стрельцов, верные царю, и разогнали бунтовщиков. Во время подавления Медного бунта было убито до 7 тыс. москвичей. Тем не менее властям пришлось пойти на некоторые уступки и вновь вернуться к чеканке серебряной монеты.

Восстание Степана Разина

Апофеозом народных волнений XVII в. стало казацко-крестьянское восстание под предводительством донского казака Степана Разина (1630–1671) в 1667–1671 гг. Центром восставших был Яицкий городок (Уральск). В 1668–1669 гг. казаки С. Разина осуществили набег на побережье Каспийского моря, попутно разбив флот персидского шаха. На обратном пути бунтовщики, выступавшие против крепостнических порядков, овладели рядом крупных городов (Царицын, Астрахань). Это уже стало серьёзным вызовом центральной власти.

Поход 1670 г. на Волгу имел неприкрытую антиправительственную направленность. С. Разину удалось объединить казаков, крепостных крестьян, бурлаков, посадских людей. Его войско имело интернациональный характер и, кроме русских, включало украинцев, чувашей, татар, мордвинов и др. Выступая против крепостничества, многие восставшие всё ещё верили в «доброго и справедливого» царя, направляя свою ярость на представителей боярского и дворянского сословий. После захвата Саратова и Самары восстание распространилось на огромные территории: от низовьев Волги до Слобожанщины.

Апогеем восстания стала осада Симбирска. Лишь с помощью 30-тысячного войска Алексею Михайловичу удалось снять осаду и разгромить основные силы восставших. Самого Степана Разина после предательства зажиточных казаков вывезли в Москву, где летом 1671 г. он был казнён на Красной площади.

Становление крепостного права в России

Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения.

Надо проверить, а порядочны ли его убеждения.

На протяжении 15-17 веков в России сформировалось система крепостного права, которая определила положение крестьян в обществе империи на долгие годы вперед, вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. Этот процесс не связан с каким-то отдельным указам, а проходил в несколько этапов, затронув правление нескольких царей, включая первых из династии Романовых. Вообще становление крепостного права в России вестма любопытна тема, в которой много д.юопытных сторон. Но сегодня мы будем говорить о том, как именно происходило закрепощение крестьян.

Этапы закрепощения русского крестьянстваКрестьянство в 10-14 веках

В Руси, а также во время ее распада крестьянство состояло из свободных (смерды) и зависимых крестьян. Свободных крестьян на Руси было больше всего. Они не владели собственностью, однако могли выступать арендаторами. За получение земли от феодала, крестьяне должны были отрабатывать. Форм отработки было несколько:

Форм отработки было несколько:

- натуральный оброк (отдавали часть выращенного урожая)

- денежный оброк (деньги от продажи выращенного товара).

- Самой распространенной формой отработки была барщина – количество дней, которые нужно отработать на земле “барина”.

Главной особенностью положения крестьян в этот период была личная свобода, то есть крестьяне самостоятельно могли выбирать боярина, у которого арендовали землю. В случае, если их не устраивали условия аренды, они могли поменять арендодателя, или просто уйти от него в поисках другого «хозяина». Фактически это было латентное становление крепостного права а России.

Становление крепостного права

Ключевые изменения происходили в Московском царстве на протяжении конца 14 – середины 17 веков путем принятия новых нормативных документов, которые ограничивали свободу крестьянства, постепенно ограничивая возможности для смены барина.

Становление крепостного права в вРоссии – таблицаСудебник Ивана 3

Численный состав крестьянВ 1497 году правитель Московского царства Иван 3 утвердил новый Судебник. В нем было ограничено понятие «право перехода крестьян». Теперь крестьяне могли переходить к другому земельному собственнику только неделю до 26 ноября и неделю после этой даты.

В нем было ограничено понятие «право перехода крестьян». Теперь крестьяне могли переходить к другому земельному собственнику только неделю до 26 ноября и неделю после этой даты.

Дело в том, что 26 ноября – это Юрьев день, или день Святого Георгия, и именно в это время завершались сельскохозяйственные работы, а значит, крестьянин после выполнения долга перед хозяином земли мог переходить к другому. Для того, чтобы уйти крестьянину нужно было заплатить «пожилое», то есть арендную плату. Главная причина, почему ввели ограничения на крестьянский переход только в вышеуказанное время, заключается в том, что бояре пытались обезопасить себя от возможного ущерба в случае неожиданного ухода крестьян, когда землю будет некому обрабатывать. А так, вне зависимости от условий, которые барин утвердил, нужно отрабатывать вплоть до 26 ноября.

Судебник Ивана 4

В 1550 году Иван Грозный принял новый Судебник. В нем сохранялось понятие «Юрьев дней» в отношении права перехода крестьян, однако существенно увеличивался размер «пожилого». Фактически ничего кординального в этом документе, что б отличало его от Судебника Ивана 3, не было. Но было еще большее ужесточение условий, поскольку выплачивать стоимость перехода могли себе позволить далеко не все крестьяне. Формально они еще оставались свбодными, но фактически многие из них уже попали в зависимость.

Фактически ничего кординального в этом документе, что б отличало его от Судебника Ивана 3, не было. Но было еще большее ужесточение условий, поскольку выплачивать стоимость перехода могли себе позволить далеко не все крестьяне. Формально они еще оставались свбодными, но фактически многие из них уже попали в зависимость.

Указ “О заповедных летах”

В 1581 году Иван Грозный подписывает указ «О заповедных летах». Дело в том, что царем было принято решение в течении 1581-1590 годов проверить состояние хозяйства в некоторых районах России. Для этого Иван 4 запретил на момент проведения переписи и других проверок переход крестьян накануне и после Юрьева дня.

После окончания проверок право перехода должны были вернуть, однако, по мнению многих историков, Борис Годунов в 1592 году попытался утвердить запрет на переход. Однако его указ не сохранился (а возможно его и не было), однако известно, что право на переход к концу 16 столетия было полностью ограничено.

Указ “Об урочных летах”

Федор Иванович в 1597 году принял закон «Об урочных летах». В нем впервые в России вводилось право помещика искать беглого крестьянина. Урочные лета – это срок, в течение которого собственник земли может искать своих крестьян, то есть помещик мог подать через суд иск на поиск беглого крестьянина. По указу 1597 года этот срок составлял 5 лет.

Указ Василия Шуйского

Через 10 лет после введения понятия «урочные лета», царь Василий Шуйский принял новый указ, в котором срок поиска крестьян увеличивался до 15 лет. Однако, по мнению некоторых исследователей, из-за восстания Ивана Болотникова 1606-1607 этот срок вступил в силу только спустя несколько лет после его подавления.

В период царствования Михаила, первого царя из династии Романовых, срок поиска беглых крестьян все еще составлял 5 лет.

Соборное уложение

Царь Алексей Михайлович в 1649 году утвердил Соборное уложение. Одним из пунктов в этом нормативном акте было положение об «урочных летах», которые полностью отменялись. Помещик получал бессрочное право искать своих беглых крестьян. После этого становление крепостного права в России было полностью завершено.

Одним из пунктов в этом нормативном акте было положение об «урочных летах», которые полностью отменялись. Помещик получал бессрочное право искать своих беглых крестьян. После этого становление крепостного права в России было полностью завершено.

Последствия закрепощения крестьян

Кроме этого документа, в течении 18-го начала 19 веков были приняты новые законы и положения, которые усложняли положение крепостного крестьянства, давая дополнительные права помещикам. Например, в период правления Петра помещики получили официальное право покупать и продавать своих крепостных. В годы правления Екатерины помещики получили право отправлять непокорных крестьян в Сибирь или на каторгу.

Справедливости ради стоит отметить, что крепостное право в Росиси окончательно сформировалось при Петре 1. Но все это было в более мягких и цивилизованных формах, чем крепостничество и феодализм, которые проходили в Европе. В любом случае крепостничество в России это прямое следствие Смуты, в ходе которой в стране царило беззаконие и борьбе боярских группировок за власть.

Юридическое оформление крепостного права в законодательстве XV-XVIIв. , выполненный реферат по праву и юриспруденции на Автор24

выполнено на сервисе Автор24

Студенческая работа на тему:

Юридическое оформление крепостного права в законодательстве XV-XVIIв.

Как заказчик описал требования к работе:

Юридическое оформление крепостного права в законодательстве XV-XVIIв. (Судебник 1497 г., Судебник 1550г., Соборное уложение 1649 г.) Предмет: История государства и права России.

Фрагмент выполненной работы:

Введение.

Актуальность темы. По окончании Смуты Россия, потерявшая около половины своего населения, представляла собой разоренную, искалеченную польским нашествием и внутренними междоусобицами страну. Ее история в царствование первых трех Романовых — это история медленного и тяжелого восстановления, прерываемого серьезными общественными потрясениями.

На рубеже XVI – XVII вв. в судьбах русского крестьянства наступил переломный момент, который отрицательно сказался на ходе русской истории в целом: в общих чертах оформилось крепостное право.

Термин “крепостное право” употребляется в исторической литературе в двояком смысле: в широком — как система феодальной эксплуатации, утвердившейся еще в Киевской Руси, и в узком — как особый этап в процессе крестьянского закрепощения, когда рядом законов централизованного, а затем абсолютистского государства была провозглашена практически неограниченная власть господ над крепостными. (работа была выполнена специалистами author24.ru) О втором значении термина и пойдет речь в данной работе.

Целью данной работы является изучение юридического оформления крепостного права на Руси. Важное место в ней занимают правительственные законы о крестьянах и холопах, юридически оформлявшие крепостное право.

Ее история в царствование первых трех Романовых — это история медленного и тяжелого восстановления, прерываемого серьезными общественными потрясениями.

На рубеже XVI – XVII вв. в судьбах русского крестьянства наступил переломный момент, который отрицательно сказался на ходе русской истории в целом: в общих чертах оформилось крепостное право.

Термин “крепостное право” употребляется в исторической литературе в двояком смысле: в широком — как система феодальной эксплуатации, утвердившейся еще в Киевской Руси, и в узком — как особый этап в процессе крестьянского закрепощения, когда рядом законов централизованного, а затем абсолютистского государства была провозглашена практически неограниченная власть господ над крепостными. (работа была выполнена специалистами author24.ru) О втором значении термина и пойдет речь в данной работе.

Целью данной работы является изучение юридического оформления крепостного права на Руси. Важное место в ней занимают правительственные законы о крестьянах и холопах, юридически оформлявшие крепостное право. В работе изучаются их содержание, классовая направленность, претворение в жизнь. Особое внимание уделяется воссозданию динамики процесса закрепощения.

В связи с поставленной целью мы должны решить ряд задач, а именно:

1) рассмотреть социально-политическое положение России в конце XVI – начале XVII веков;

2) проанализировать правовое положение феодально-зависимого населения в рассматриваемый период;

3) изучить основные этапы юридического оформления системы крепостного права.

Объектом изучения в данной работе является правовое положение феодально-зависимого населения России. Предмет изучения составило юридическое закрепление крепостного права на Руси в конце XVI – начале XVII веков.

Историография. Вопрос о закрепощении крестьян в России на протяжении более двухсот лет является предметом большой и оживленной дискуссии в исторической науке. В дореволюционной историографии были выработаны две концепции: так называемого указного и безуказного закрепощения. Сторонники первой — В.Н. Татищев, М.

В работе изучаются их содержание, классовая направленность, претворение в жизнь. Особое внимание уделяется воссозданию динамики процесса закрепощения.

В связи с поставленной целью мы должны решить ряд задач, а именно:

1) рассмотреть социально-политическое положение России в конце XVI – начале XVII веков;

2) проанализировать правовое положение феодально-зависимого населения в рассматриваемый период;

3) изучить основные этапы юридического оформления системы крепостного права.

Объектом изучения в данной работе является правовое положение феодально-зависимого населения России. Предмет изучения составило юридическое закрепление крепостного права на Руси в конце XVI – начале XVII веков.

Историография. Вопрос о закрепощении крестьян в России на протяжении более двухсот лет является предметом большой и оживленной дискуссии в исторической науке. В дореволюционной историографии были выработаны две концепции: так называемого указного и безуказного закрепощения. Сторонники первой — В.Н. Татищев, М. М. Щербатов, Н.М. Карамзин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев и др. полагали, что исконно свободные русские крестьяне были лишены свободы и прикреплены к земле государственным указом, изданным по инициативе Бориса Годунова во время царствования Федора Ивановича.

Большая работа по изучению вопроса о возникновении крепостного права в России была проделана в советской историографии. В трудах советских историков, были подвергнуты критике взгляды сторонников как указного, так и безуказного прикрепления крестьян, выявлены глубокие социально-экономические причины усиления закрепощения в XVI в., показано, что юридическое оформление в общегосударственном масштабе крепостного права в России в конце XVI в. было лишь этапом в длительном и сложном процессе крестьянского закрепощения, шедшем в нашей стране с XI в.

Успешное изучение вопроса о возникновении крепостного права в России создает основу для дальнейшей разработки и уточнения отдельных сторон проблемы, в частности для более детального и глубокого исследования всего хода крестьянского закрепощения.

М. Щербатов, Н.М. Карамзин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев и др. полагали, что исконно свободные русские крестьяне были лишены свободы и прикреплены к земле государственным указом, изданным по инициативе Бориса Годунова во время царствования Федора Ивановича.

Большая работа по изучению вопроса о возникновении крепостного права в России была проделана в советской историографии. В трудах советских историков, были подвергнуты критике взгляды сторонников как указного, так и безуказного прикрепления крестьян, выявлены глубокие социально-экономические причины усиления закрепощения в XVI в., показано, что юридическое оформление в общегосударственном масштабе крепостного права в России в конце XVI в. было лишь этапом в длительном и сложном процессе крестьянского закрепощения, шедшем в нашей стране с XI в.

Успешное изучение вопроса о возникновении крепостного права в России создает основу для дальнейшей разработки и уточнения отдельных сторон проблемы, в частности для более детального и глубокого исследования всего хода крестьянского закрепощения. Структура работы определяется целью и задачами данного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения, списка источников и литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости

Структура работы определяется целью и задачами данного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения, списка источников и литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости

Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе

Стоимость

работы

200 ₽

Заказчик не использовал рассрочку

Гарантия сервиса

Автор24

20 дней

Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя

Юридическое оформление крепостного права в законодательстве XV-XVIIв. .docx

Общая оценка

5

Положительно

Замечательный реферат! Написан доступно, ясно и по делу. Видно сразу, что автор профессионал. Защищать было легко, получил отлично. Спасибо Вам, обязательно еще обращусь за помощью, очень помогли.

Видно сразу, что автор профессионал. Защищать было легко, получил отлично. Спасибо Вам, обязательно еще обращусь за помощью, очень помогли.

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету по этому типу и предмету

решение задачи

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Государственная власть, ее свойства и формы осуществления

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Государственный (политический) режим

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

теоретическая часть и презентация, на тему «дознание»

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Отличительные признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, ревизии и аудита.

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

прокурорская деятельность

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

ПМ.02. Учебная+производственная Организационно- управленческая деятельность (с печатью)

Отчёт по практике

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Юридическое знание и юридическое образование: цели и состоятельность.

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

отчет о прохождении производственной практики в фку ик-1 России по Смоленской области в должности стажера стар

Отчёт по практике

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

к вопросу об особенностях фидуциарных сделок в российском гражданском законодательстве

Статья

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Адвокатские палаты и адвокатские образования как юридические лица

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Научная статья РИНЦ по уголовному праву

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Новое задание по праву и юриспруденции

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

мне нужно сделать тезаурусное поле понятия обоснование

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Контроль (надзор) за рациональным использованием и охраной природных ресурсов

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

юридический институционализм Мориса Ориу

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Роль внутренних документов корпорации в регулировании корпоративных отношений

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

землеустройство и его виды

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

41. Законодательство о регулировании гостиничной деятельности.

Законодательство о регулировании гостиничной деятельности.

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Деятельность правоохранительных органов

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Административные правонарушения

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Реферат по Основам трудового права

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Понятие,основные признаки и перспективы развития правового государства

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Читай полезные статьи в нашем

Место финансового права в системе российского права

Государственное финансовое прав имеет определенный предмет регулирования, который не свойственен прочим отраслям. Отношения, которые регулируются финансовым правом отличаются своей спецификой целенаправленности и содержания, а также формами проявления. Кроме того, важно, что для таких отношений весьма характерны обязательные связи с функциональными возможностями.

Отношения, которые регулируются финансовым правом отличаются своей спецификой целенаправленности и содержания, а также формами проявления. Кроме того, важно, что для таких отношений весьма характерны обязательные связи с функциональными возможностями.

Предметом финансового права принят…

подробнее

Преторское право

Римское право – представляет собой определённую систему правовых и юридических норм, которые были составлен и приняты в период существования Римского государства.

Римское государство – государство, возникшее в Италии и распространившее свою власть на бассейн Средиземного моря. Развитие римского права повлияло на дальнейшее становление уже феодального и буржуазного права стран Западной Европы.

Исто…

подробнее

Конституция США

До момента принятия Конституции США, федеральное правительство являлось органом управления, который не обладал большой силой, а штаты являлись как бы независимыми государствами. В 1787 году на съезде представителей штатов рассматривался новый принцип по управлению государством, который включал разделение власти на три органа:

В 1787 году на съезде представителей штатов рассматривался новый принцип по управлению государством, который включал разделение власти на три органа:

К каждой ветви власти применялась система сдержек и противовесов, котора…

подробнее

Суд присяжных в Российской Империи

При этом решение вопросов права, являющихся юридической квалификацией содеянного, назначение наказания, вынесение решения по гражданскому иску и т. п. остаются за профессиональным судьёй, который председательствует в процессе.

Количество дел, которые рассматриваются коллегиями присяжных, в России пока невелико – несколько сот за год. Профессиональные суды занимаются рассмотрением гораздо большего …

подробнее

Место финансового права в системе российского права

Государственное финансовое прав имеет определенный предмет регулирования, который не свойственен прочим отраслям. Отношения, которые регулируются финансовым правом отличаются своей спецификой целенаправленности и содержания, а также формами проявления. Кроме того, важно, что для таких отношений весьма характерны обязательные связи с функциональными возможностями.

Кроме того, важно, что для таких отношений весьма характерны обязательные связи с функциональными возможностями.

Предметом финансового права принят…

подробнее

Преторское право

Римское право – представляет собой определённую систему правовых и юридических норм, которые были составлен и приняты в период существования Римского государства.

Римское государство – государство, возникшее в Италии и распространившее свою власть на бассейн Средиземного моря. Развитие римского права повлияло на дальнейшее становление уже феодального и буржуазного права стран Западной Европы.

Исто…

подробнее

Конституция США

До момента принятия Конституции США, федеральное правительство являлось органом управления, который не обладал большой силой, а штаты являлись как бы независимыми государствами. В 1787 году на съезде представителей штатов рассматривался новый принцип по управлению государством, который включал разделение власти на три органа:

К каждой ветви власти применялась система сдержек и противовесов, котора. ..

..

подробнее

Суд присяжных в Российской Империи

При этом решение вопросов права, являющихся юридической квалификацией содеянного, назначение наказания, вынесение решения по гражданскому иску и т. п. остаются за профессиональным судьёй, который председательствует в процессе.

Количество дел, которые рассматриваются коллегиями присяжных, в России пока невелико – несколько сот за год. Профессиональные суды занимаются рассмотрением гораздо большего …

подробнее

“Юридическое оформление крепостного права в России”, История

- Содержание

- Выдержка

- Литература

- Другие работы

- Помощь в написании

Содержание

- Введение

- Глава 1.

Ранний период оформления крепостного права

Ранний период оформления крепостного права- 1. 1. Судебники XV—XVI вв. как важнейший источник по истории формирования крепостного права в России

- 1. 2. Становление крепостного права в конце XVI в

- Глава 2. Поздний период оформления крепостного права

- 2. 1. Укрепление крепостного права в XVII в

- 2. 2. XVIII век и заключительный период оформления крепостного права

- Заключение

- Список использованных источников и литературы

И. Новикова и А. Н. Радищева, жёстко критиковавших её правление за крепостнические порядки. Жестокому наказанию Наказанию подлежали отныне и крестьяне, осмеливавшиеся жаловаться на помещиков. В январе 1765 г. «за предерзостное состояние» «вредных обществу людей» помещикам разрешено было не только ссылать в Сибирь (а это было узаконено еще в 1760 г .), но и отдавать в каторжные работы. В тоже время правительство сквозь пальцы смотрело на то, что многие помещики истязали, а порой и убивали своих крестьян. Самым известным примером является история помещицы Дарьи Салтыковой, замучавшей до смерти более ста крестьян.

Новикова и А. Н. Радищева, жёстко критиковавших её правление за крепостнические порядки. Жестокому наказанию Наказанию подлежали отныне и крестьяне, осмеливавшиеся жаловаться на помещиков. В январе 1765 г. «за предерзостное состояние» «вредных обществу людей» помещикам разрешено было не только ссылать в Сибирь (а это было узаконено еще в 1760 г .), но и отдавать в каторжные работы. В тоже время правительство сквозь пальцы смотрело на то, что многие помещики истязали, а порой и убивали своих крестьян. Самым известным примером является история помещицы Дарьи Салтыковой, замучавшей до смерти более ста крестьян.

В поздний период своего правления Екатерина II масштабы земельных пожалований дворянам землевладельцам существенно возросли. Последние получали щедрые пожалования с большим количеством деревень и тысячами крепостных душ. Только в самом начале своего правления Екатерина пожаловала 18 тыс. душ в награду тем «сподвижникам», которые доставили её престол и помогли на нём удержаться. В течение же всего своего царствования она передала в частные руки дворян 800 тыс. душ. Следует отметить, что отношение к крестьянскому аспекту внутренней политики Екатерины среди историков далеко не столь однозначно, как это может показаться на первый взгляд.

В течение же всего своего царствования она передала в частные руки дворян 800 тыс. душ. Следует отметить, что отношение к крестьянскому аспекту внутренней политики Екатерины среди историков далеко не столь однозначно, как это может показаться на первый взгляд.

” Слишком просто было бы оценить политику правительства Екатерины II как прямолинейное стремление к ужесточению эксплуатации крестьян путем грубого насилия. Ведь тогда гигантски лицемерным покажутся и созыв Уложенной комиссии, и конкурс Вольного Экономического общества, и кампания свободы слова в конце 60-х — начале 70-х годов, и многое другое. Больше того, ведь в реальном законодательстве самодержавия была и качественно иная линия, которую иногда называют «экономическим либерализмом» , — отмечают, например, А. Боханов и М.Горинов. С этим вполне можно соглавиться, учитывая зависимость Екатерины от своего окружения и воли российского дворянства. Ограниченные возможности Екатерины в крестьянском вопросе отмечал и В. О. Ключевский: «В комиссии 1767 г. послышались с некоторых сторон смелые притязания на крепостной крестьянский труд: требовали расширения крепостного права классы, его не имевшие, например купцы, казаки, даже духовные, к их стыду.

послышались с некоторых сторон смелые притязания на крепостной крестьянский труд: требовали расширения крепостного права классы, его не имевшие, например купцы, казаки, даже духовные, к их стыду.

Эти рабовладельческие притязания раздражали императрицу, и раздражение это выразилось в одной коротенькой записке, дошедшей до нас от того времени. Эта записка гласит: «Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек; так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет». Но это раздражение осталось мимолетной патологической вспышкой гуманной правительницы. Люди, близкие и влиятельные, знакомые с положением дел, также советовали ей вмешаться в отношения крестьян к помещикам. Можно предполагать, что освобождение, полная отмена крепостной неволи тогда еще не под силу правительству, но можно было провести в умы и законодательство мысль о обоюдно безобидных нормах отношений и, не отменяя права, сдержать произвол” . По словам М. М. Шевченко, «законодательство XVIII века смешало в одну крепостную массу крестьян и холопов», охватив не только сельское хозяйство, но и сферу промышленного производства. В результате «рамки крепостничества ещё больше раздвинулись, численный состав закрепощённого частно владельческого населения значительно вырос, а эксплуатация его и всякого рода притеснения со стороны помещиков и феодального государства усилились до невиданных размеров. Неизбежным следствием этого явилось резкое обострение в стране классовых противоречий». Заключение

По словам М. М. Шевченко, «законодательство XVIII века смешало в одну крепостную массу крестьян и холопов», охватив не только сельское хозяйство, но и сферу промышленного производства. В результате «рамки крепостничества ещё больше раздвинулись, численный состав закрепощённого частно владельческого населения значительно вырос, а эксплуатация его и всякого рода притеснения со стороны помещиков и феодального государства усилились до невиданных размеров. Неизбежным следствием этого явилось резкое обострение в стране классовых противоречий». Заключение

Процесс юридического оформления крепостного права в России оказался достаточно длительным и занял несколько столетий. Он включал в себя несколько этапов. Первый этап начался со времени введения Юрьева дня, зафиксированного в Судебнике 1497 г. и впервые законодательно ограничившего право крестьянского перехода. Судебник 1550 г., сохранив право перехода, несколько ограничил его из-за увеличения размера пожилого. Он продолжался вплоть до 90-х гг. XVI в., т. е. до периода послеопричного разорения страны.

XVI в., т. е. до периода послеопричного разорения страны.

В подобных условиях возникла необходимость положить конец массовым переходам крестьян, вредно отражавшимся на помещичьих хозяйствах.

Введение

«заповедных лет» и установление срока сыска беглых крестьян означали следующий шаг на пути развития крепостничества. Отмена Юрьева дня декларировалась правительством как временная мера, так как полностью аннулировать право крестьянского «отказа» власть ещё не решалась. В период же Смутного времени она в лице царя В. Шуйского тем более была вынуждена проводить политику лавирования между интересами помещиков, крестьян и кабальных холопов, делая уступки и первым, и вторым, и третьим (29, https://gugn.ru).

Третий этап начался с принятием Соборного Уложения 1649 г., в котором провозглашалось введение бессрочного сыска беглых крестьян, окончательный запрет на право крестьянского перехода и переход к землевладельцу большей части имущественных прав крестьян. Одновременно были ужесточены наказания за укрывательство беглых крестьян. Таким образом то, чего так долго добивались помещики-землевладельцы, стало реальностью. В результате можно констатировать, что процесс юридического оформления крепостного права занял примерно три столетия — с конца XVв. по конец XVIII в. Россия вступила в период крепостничества в то время.

Таким образом то, чего так долго добивались помещики-землевладельцы, стало реальностью. В результате можно констатировать, что процесс юридического оформления крепостного права занял примерно три столетия — с конца XVв. по конец XVIII в. Россия вступила в период крепостничества в то время.

Как в Европе уже активно шёл процесс складывания сословно-представительной системы правления и освобождения крестьянства от пут федально-крепостнической системы. XVIII век, считающийся веком Просвещения, стал одновременно и периодом окончательного оформления крепостничества, его ужесточения и распространения на новые российские территории. Это было связано с тем, что Екатерина не могла своей волей отменить крепостное право без риска быть свергнутой придворной дворянской верхущкой. Таким образом, к началу XIX в.

юридическое оформление крепостного права в России, в целом, было завершено. Его дальнейшее, более чем полувековое существование, не внесло в этот институт ничего принципиально нового. Список источников и литературы

Список источников и литературы

Боханов А., Горинов М. История России с древнейших времён до конца XXв. М., 2001

Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII века. М.Л., 1946. С.

781. Карамзин Н. М. История Государства Российского. М., 1824

Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1987

Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVIв. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Любавский М. Начало закрепощения крестьян. В кн.: Великая реформа. М., 1911

Материалы по истории крестьян в России XI—XVII вв. Сб. документов. Л., 1958

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-нач

ХХ вв.) Т.1, Спб., 2003 г. Очерки истории СССР. Конец XV — начало XVII в. М., 1955

Памятники русского права. М., 1957

Скрынников Р. Иван Грозный. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. М., 1993

Судебники XV—XVI вв. М., Л., 1952

Шевченко М. М. История крепостного права в России. М., 1981.

М., 1981.

Список литературы

- Боханов А., Горинов М. История России с древнейших времён до конца XX в. М., 2001.

- Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII века. М.Л., 1946. С. 781.

- Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 1824.

- Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987.

- Корецкий В.И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в.

- Ленин В.И. Полн. собр. соч.

- Любавский М. Начало закрепощения крестьян. В кн.: Великая реформа. М., 1911.

- Материалы по истории крестьян в России XI—XVII вв. Сб. документов. Л., 1958. org/Book”>Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-нач ХХ вв.) Т.1, Спб., 2003 г.

- Очерки истории СССР. Конец XV — начало XVII в. М., 1955.

- Памятники русского права. М., 1957.

- Скрынников Р. Иван Грозный.

- Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. М., 1993.

- Судебники XV—XVI вв. М., Л., 1952.

- Шевченко М.М. История крепостного права в России. М., 1981.

Заполнить форму текущей работой

Дистанционный репетитор – онлайн-репетиторы России и зарубежья

КАК ПРОХОДЯТ

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ?

Ученик и учитель видят и слышат

друг друга, совместно пишут на

виртуальной доске, не выходя из

дома!

КАК ВЫБРАТЬ репетитора

Выбрать репетитора самостоятельно

ИЛИ

Позвонить и Вам поможет специалист

8 (800) 333 58 91

* Звонок является бесплатным на территории РФ

** Время приема звонков с 10 до 22 по МСК

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Россия +7Украина +380Австралия +61Белоруссия +375Великобритания +44Израиль +972Канада, США +1Китай +86Швейцария +41

Выбранные репетиторы

Заполните форму, и мы быстро и бесплатно подберем Вам дистанционного репетитора по Вашим пожеланиям.

Менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут и порекомендует специалиста.

Отправляя форму, Вы принимаете Условия использования и даёте Согласие на обработку персональных данных

Вы также можете воспользоваться

расширенной формой подачи заявки

Как оплачивать и СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

от

800 до 5000 ₽

за 60 мин.

и зависит

ОТ ОПЫТА и

квалификации

репетитора

ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ

(например, подготовка к олимпиадам, ДВИ стоит дороже, чем подготовка к ЕГЭ)

ОТ ПРЕДМЕТА (например, услуги репетиторовиностранных языков дороже)

Оплата непосредственно репетитору, удобным для Вас способом

Почему я выбираю DisTTutor

БЫСТРЫЙ ПОДБОР

РЕПЕТИТОРА И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ОПТИМАЛЬНОЕ

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И

КАЧЕСТВА

ПРОВЕРЕНЫ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ У ВСЕХ РЕПЕТИТОРОВ

НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТ.

DisTTutor на рынке с 2008 года.

ПРОВЕДЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО, ПРОБНОГО УРОКА

ЗАМЕНА РЕПЕТИТОРА, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО

375562 УЧЕНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

уже сделали свой выбор

И вот, что УЧЕНИКИ ГОВОРЯТ

о наших репетиторах

Владимир Александрович Кузьмин

“

Тренинг у Кузьмина В. А. проходил в экстремальных условиях. Мой модем совершенно не держал соединение. За время часового тренинга связь прерывалась практически постоянно. Ясно, что в таких условиях чрезвычайно непросто чему-то учить.

Однако Владимир Александрович проявил удивительную выдержку и терпение. Неоднократно он перезванивал мне на сотовый телефон, чтобы дать пояснения или комментарии.

Ценой больших усилий нам удалось рассмотреть три программы: ConceptDraw MINDMAP Professional Ru, GeoGebra и Ultra Flash Video FLV Converter. Владимир Александрович открыл мне курс на платформе dist-tutor.info и научил подключать и настраивать Виртуальный кабинет, порекомендовав изучать возможности этого ресурса, чтобы постепенно уходить от использования Skype. В итоге, занятие мне очень понравилось! Спокойное объяснение материала, дружелюбный настрой, подбадривание дистанционного ученика даже в самых непростых ситуациях — вот далеко не полный перечень качеств Владимира Александровича как дистанционного педагога. Мне следует учиться у такого замечательного репетитора!

В итоге, занятие мне очень понравилось! Спокойное объяснение материала, дружелюбный настрой, подбадривание дистанционного ученика даже в самых непростых ситуациях — вот далеко не полный перечень качеств Владимира Александровича как дистанционного педагога. Мне следует учиться у такого замечательного репетитора!

“

Вячеслав Юрьевич Матыкин

Чулпан Равилевна Насырова

“

Я очень довольна репетитором по химии. Очень хороший подход к ученику,внятно объясняет. У меня появились сдвиги, стала получать хорошие оценки по химии. Очень хороший преподаватель. Всем , кто хочет изучать химию, советую только её !!!

“

Алина Крякина

Надежда Васильевна Токарева

“

Мы занимались с Надеждой Васильевной по математике 5 класса. Занятия проходили в удобное для обоих сторон время. Если необходимо было дополнительно позаниматься во внеурочное время, Надежда Васильевна всегда шла навстречу. Ей можно было позванить, чтобы просто задать вопрос по непонятной задачке из домашнего задания. Моя дочь существенно подняла свой уровень знаний по математике и начала демонстрировать хорошие оценки. Мы очень благодарны Надежде Васильевне за помощь в этом учебном году, надеемся на продолжение отношений осенью.

Моя дочь существенно подняла свой уровень знаний по математике и начала демонстрировать хорошие оценки. Мы очень благодарны Надежде Васильевне за помощь в этом учебном году, надеемся на продолжение отношений осенью.

“

Эльмира Есеноманова

Ольга Александровна Мухаметзянова

“

Подготовку к ЕГЭ по русскому языку мой сын начал с 10 класса. Ольга Александровна грамотный педагог, пунктуальный, ответственный человек. Она всегда старается построить занятие так, чтобы оно прошло максимально плодотворно и интересно. Нас абсолютно все устраивает в работе педагога. Сотрудничество приносит отличные результаты, и мы его продолжаем. Спасибо.

“

Оксана Александровна

Клиентам

- Репетиторы по математике

- Репетиторы по русскому языку

- Репетиторы по химии

- Репетиторы по биологии

- Репетиторы английского языка

- Репетиторы немецкого языка

Репетиторам

- Регистрация

- Публичная оферта

- Библиотека

- Бан-лист репетиторов

Партнеры

- ChemSchool

-

PREPY.

RU

RU

- Class

Определение, эмансипация и другие факты

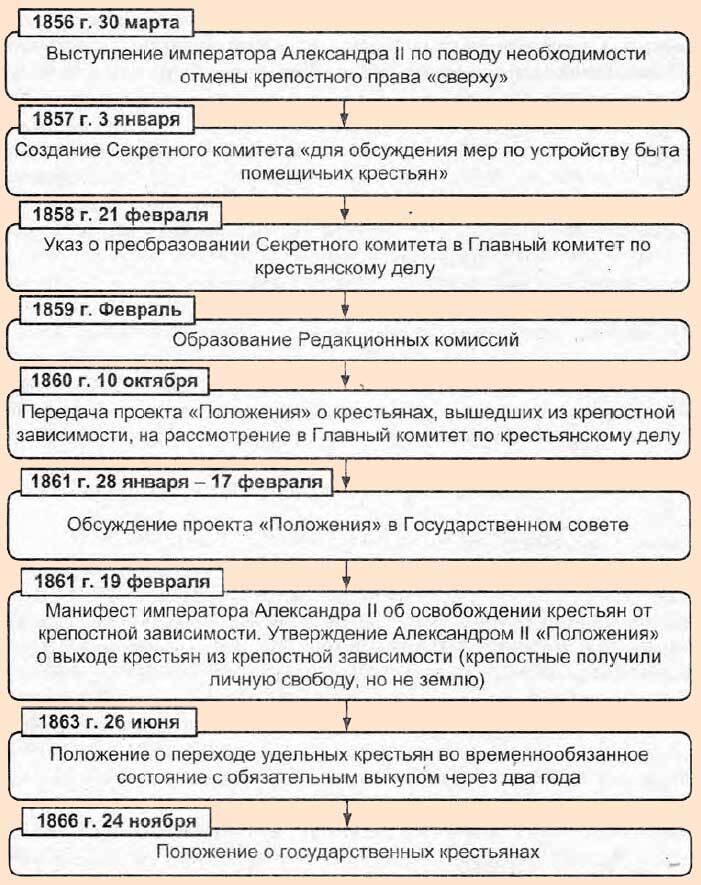

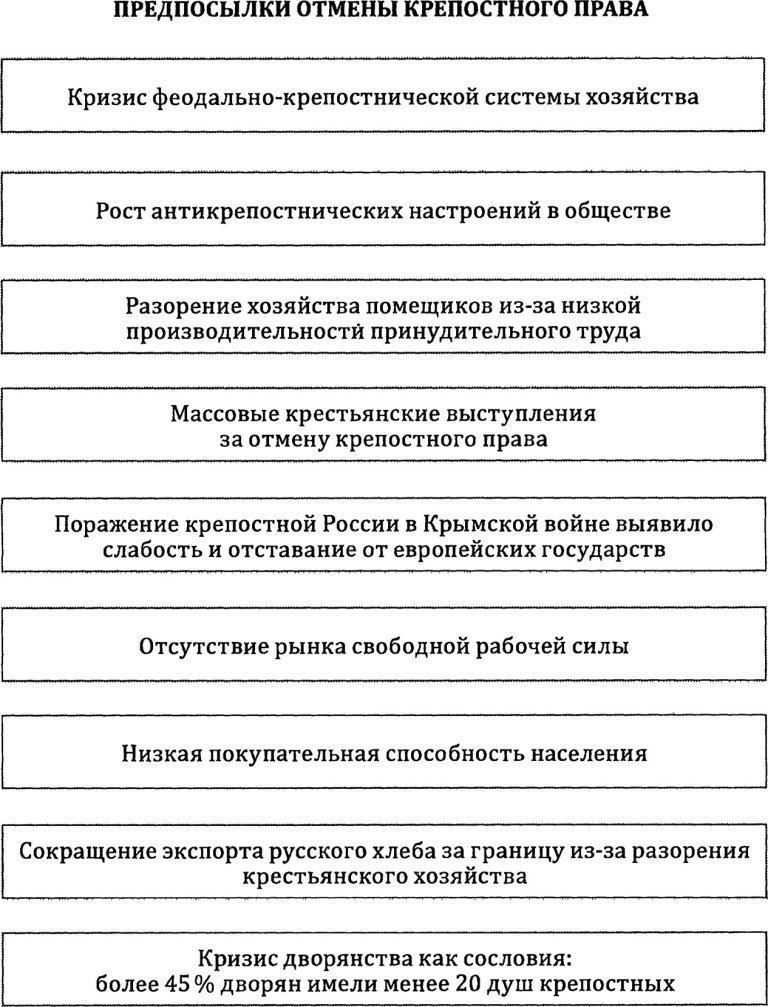

В 1861 г. более 23 миллионов русских получили свободу, но что привело к этому преобразованию русского общества и каковы были последствия? В этой статье рассматривается освобождение крепостных крестьян Александром II в 1861 году. Они составляли примерно треть населения и принадлежали государству или частным владельцам.

Крепостные в средние века

В Европе ранние свидетельства крепостного права можно найти с 11 века и далее, но затем они пришли в упадок в Западной Европе во времена Возрождения в 14 веке. Однако в России крепостное право началось и закончилось намного позже. Крепостное право существовало в России с 1649 года, когда судебный кодекс предоставил помещикам полную власть над крестьянами, которые жили на их земле. Это означало, что землевладельцы имели полный контроль над жизнью и работой этих людей, включая их право переехать в другое место.

Наемные крестьянские рабочие

Крестьяне, которые по договору были обязаны работать на землевладельцев бесплатно для погашения долга.

Крепостное право и рабство: Какая разница?

Говоря о крепостном праве и рабстве, важно видеть сходство и ключевое различие, которое отличает их друг от друга. Хотя оба являются формами принудительного труда, сами рабы считаются формами собственности, принадлежащей людям. Крепостные, с другой стороны, связаны с землей, которую они занимают, и не принадлежат землевладельцу. Когда эта земля переходила к кому-то другому, рабы переходили под их контроль.

Освобождение крепостных в России

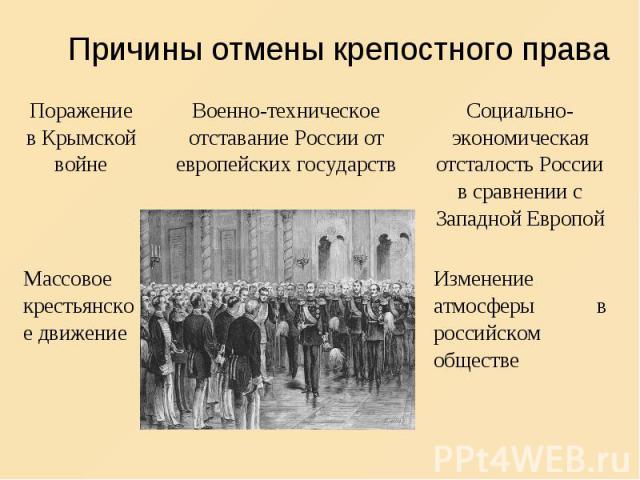

Важным мотивом освобождения было поражение России в Крымской войне. Однако свою роль сыграли и многие другие факторы.

Унижение в Крымской войне

Неудача в Крымской войне продемонстрировала отсталость России по сравнению с другими европейскими державами. Русская интеллигенция оказывала давление на Александра, чтобы он модернизировался. Например, Дмитрий Милютин утверждал, что только свободное население может обеспечить рабочую силу, необходимую для улучшения армии.

Русская интеллигенция оказывала давление на Александра, чтобы он модернизировался. Например, Дмитрий Милютин утверждал, что только свободное население может обеспечить рабочую силу, необходимую для улучшения армии.

Влияние воспитателей и дворян

Воспитателем Александра был прогрессивный проевропейский поэт-романтик по имени Василий Жуковский .

В состав царского двора входила группа дворян под названием «Партия петербургского прогресса» , политический кружок передовых дворян и чиновников. На Александра также оказали влияние его брат великий князь Константин и его тетя великая княгиня Елена Павловна. Партию часто видели в салонах Елены или у великого князя.

Портрет Василия Жуковского работы Карла Брюллова. Wikimedia Commons

Другие «просвещенных бюрократов» при дворе были преданы отмене. Николай Милютин (Министерства внутренних дел) выступал за славянофил реформу, а его брат Дмитрий был ученым, выступавшим за военную реформу. Другие представители интеллигенции разделяли мнение о том, что крепостное право аморально и тормозит развитие России.

Другие представители интеллигенции разделяли мнение о том, что крепостное право аморально и тормозит развитие России.

Славянофил

Славянофил был членом интеллектуального движения 19-го века, которое считало, что будущее развитие России должно основываться на русской истории и ценностях, а не на влиянии Запада. Славянофилы поддерживали самодержавие (правительство, при котором один человек обладает абсолютной властью), а также выступали за освобождение серфов. Движение было наиболее активным в 1840-х и 50-х годах и пошло на убыль после 1860-х годов.

Рост крестьянских восстаний с 1840 г.

Вспышек беспорядков было около 60 в год к 19 г.60. Крестьяне возмущались призывом на военную службу во время Крымской войны и требованиями своих помещиков, которые могли взимать непосильную арендную плату. Хотя восстания крепостных не угрожали самодержавию, они были признаком всеобщего недовольства.

Царская зависимость от дворянства

Многие молодые дворяне были в долгах и критиковали экономическую систему России. Александр полагался на знать, чтобы править, и поэтому мог находиться под ее влиянием.

Александр полагался на знать, чтобы править, и поэтому мог находиться под ее влиянием.

Социальные причины эмансипации

Эмансипация уменьшила бы конфликты между крепостными и дворянами, потенциально предотвратив беспорядки в будущем.

Экономические причины освобождения

Для освобождения крепостных были не только политические и социальные причины, но и экономические причины.

Сокращение государственного долга

Ко времени царствования Александра II государственный долг достиг 54 миллионов рублей, а крепостные были слишком бедны, чтобы платить налоги. Эмансипация побудила бы крепостных работать. Это привело бы к избытку зерна, которое можно было бы экспортировать для увеличения государственных доходов. Крестьяне также могли переехать в города и стать наемными работниками, увеличивая доходы за счет налогообложения.

Диаграмма, показывающая экономические последствия крепостного права, StudySmarter

Диаграмма, показывающая экономические последствия эмансипации, StudySmarter

Поощрение экономической миграции в города

Эмансипация создаст резерв доступной рабочей силы для городской промышленности, поскольку крестьяне смогут уехать собственность их владельца. Урбанизация и индустриализация сделают Россию более богатой страной.

Урбанизация и индустриализация сделают Россию более богатой страной.

Поощрение развития сельского хозяйства

Методы землепользования на Мире устарели и их трудно изменить. Деревенские старейшины управляли миром (сельской общиной) и сопротивлялись попыткам модернизации. Эмансипация ослабила бы мир и, таким образом, способствовала бы сельскохозяйственным инновациям.

Идеологические причины освобождения

Идеологические причины также повлияли на решение об освобождении крестьян.

Давление с Запада

Западные либералы оказывали давление на Россию с целью освобождения крепостных, считая это аморальным.

Российские западники утверждали, что Россия должна отказаться от своих славянских традиций и принять западные ценности, включая экономические, военные и социальные реформы, такие как создание представительного собрания.

Русская реалистическая литература, такая как «Записки спортсмена» Ивана Тургенева , изображала борьбу крестьян. Александр II читал Тургенева и находился под его влиянием.

Александр II читал Тургенева и находился под его влиянием.

Сохранение статуса России как «великой державы»

Многие представители интеллигенции утверждали, что крепостное право угрожает международному статусу России. С распространением западного либерализма опора на крепостническую экономику плохо отражалась на моральных ценностях России.

Давление славянофилов

Славянофилы считали, что культурное наследие России, основанное на крестьянском обществе и православной церкви, должно быть сохранено по мере модернизации России.

Оппозиция нигилистов и анархистов

Нигилизм и анархизм были популярны среди молодого поколения интеллигенции. Нигилисты критиковали правительство и призывали к радикальным изменениям или даже революции.

Как Александр продвигался к эмансипации?

Александр начал свое правление с ряда либеральных жестов. В марте 1856 года он попросил группу дворян предложить меры по освобождению. Он гастролировал по России с 1858 по 1859 год. получить поддержку эмансипации от дворян. Его Освободительный Указ вступил в силу в марте 1861 года. В результате его Указа он стал известен как «Царь-освободитель» .

получить поддержку эмансипации от дворян. Его Освободительный Указ вступил в силу в марте 1861 года. В результате его Указа он стал известен как «Царь-освободитель» .

Картина, изображающая царя Александра II, читающего Акт об освобождении крепостных в 1861 году. Wikimedia Commons

Указ об освобождении 1861 года

Указ распространялся на частных крепостных сразу, а на государственных крепостных с 1826 года.

Мирам были предоставлены открытые поля, а помещики сохранили леса, луга, пастбища и личное хозяйство правительство в течение 49 лет

Освобожденные крепостные не могли покинуть мир, пока не были полностью уплачены выкупные платежи

крестьянские налоги

Для надзора за мирами созданы волости. Волость представляла собой административный район, насчитывавший от 200 до 3000 крестьян. Волосами управляли представители их миров.

С 1863 г. волости имели собственные суды под управлением государственных чиновников и дворянского «миротворца». Это заменило юрисдикцию помещиков над крепостными.

Положительные и отрицательные последствия эмансипации

| Положительные последствия | Отрицательные последствия | |

| Для крестьян | Крестьяне освобождены. Зажиточные крестьяне (кулаки) наживались, скупая землю и вывозя излишки зерна. Уровень жизни некоторых крестьян улучшился после того, как они мигрировали, чтобы стать городскими рабочими. | Эмансипация заняла много времени. Теоретически у крепостных был двухлетний период «временной повинности», пока разрабатывался земельный надел. На практике к 1881 г. около 15% крепостных все еще были «временно обязаны» своим помещикам. Права крестьян часто носили теоретический характер. Земля была распределена несправедливо. Земельные владения уменьшались в размерах по мере роста населения мира, потому что землю приходилось делить между всеми крестьянами-мужчинами. Наделы были слишком малы для внедрения новых методов ведения сельского хозяйства. Новая сельскохозяйственная система была традиционной и неэффективной, так как в ней по-прежнему доминировал мир. Выкупные платежи и ограничения на поездки усложнили сельскую жизнь. Цены на землю часто превышали рыночную стоимость, поэтому крепостные влезали в долги. Некоторым приходилось работать на своих старых хозяев, чтобы выжить. |

| Для землевладельцев | Некоторые землевладельцы погасили свои долги, используя компенсацию. Некоторые землевладельцы получали прибыль, вкладывая средства в промышленные предприятия. | Разногласия по поводу денег и земли привели к вспышкам насилия. Некоторые землевладельцы изо всех сил пытались выжить без использования открытых полей. Помещики возмущались потерей своего влияния протестами и беспорядками в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. |

Исторические интерпретации Освобождения крепостных

Существуют две основные интерпретации Освобождения:

1) Как продукт либеральных идей Александра

доброжелательности. Он бросил вызов условностям и поставил Россию на путь реформ.

Он бросил вызов условностям и поставил Россию на путь реформ.

2) Как попытка улучшить социальную и политическую стабильность

Эмансипация была направленной государством попыткой сохранить царскую власть, которая в конечном итоге имела неприятные последствия. Реформы Александра породили краткосрочные и долгосрочные политические и социальные проблемы. Эмансипация привела многих к мысли, что реформы невозможны внутри автократической системы.

Исторические интерпретации экономических и социальных последствий эмансипации

Социально-экономические события более подробно обсуждаются в статьях «Социальное развитие 1861-95» и «Экономическое развитие 1860-95». Историки по-разному интерпретируют влияние эмансипации.

1) Эмансипация была поворотным моментом для России

В «Индустриализации России 1700-1914» историк Малкольм Фалькус утверждает, что эмансипация «устранила значительный барьер на пути промышленного роста». Он предполагает, что крепостное право ограничивало внутренний рынок, препятствовало мобильности рабочей силы, душило сельскохозяйственные инновации и, что наиболее важно, поощряло отношение, вредившее модернизации. По мнению Фалька, эмансипация побудила крестьян продавать больше урожая и поставлять промышленную рабочую силу.

Он предполагает, что крепостное право ограничивало внутренний рынок, препятствовало мобильности рабочей силы, душило сельскохозяйственные инновации и, что наиболее важно, поощряло отношение, вредившее модернизации. По мнению Фалька, эмансипация побудила крестьян продавать больше урожая и поставлять промышленную рабочую силу.

2) Российское общество и экономика не претерпели существенных изменений в результате эмансипации

Историк Кристофер Рид предлагает другую точку зрения в своей книге «От царя к Советам», утверждая, что отношения и институты крепостничества пережили эмансипацию. Он утверждает, что Россия «по существу оставалась крепостным государством» с неэффективными и враждебно настроенными крестьянами по отношению к своим хозяевам, а управление крестьянами по-прежнему зависело от полиции и армии.

Крепостное право в России – Основные выводы

- Одной из главных причин освобождения крепостных была неудача России в Крымской войне.

Другие причины включают:

Другие причины включают:-Политическое давление со стороны различных фракций внутри России

-Уменьшение беспорядков между крепостными и помещиками

-Сохранение статуса России как великой державы

-Поощрение экономического роста

-Уменьшение государственных долгов

- Освобождение давал крепостным свободу и земельный надел.

Крепостные должны были отдать 49 лет «выкупных платежей», прежде чем они смогли покинуть мир.

Для надзора за мирами созданы волости.

На реализацию эмансипации ушло много лет, а новая сельскохозяйственная система оказалась неэффективной.

Эмансипация привела к волнениям как среди крестьян, так и среди помещиков.

Одна интерпретация эмансипации рассматривает ее как либеральный жест царя-реформатора.

Другая интерпретация рассматривает это как попытку сохранить царскую власть, которая имела неприятные последствия.

Историки расходятся во мнениях относительно влияния эмансипации на экономику и российское общество.

Исторические последствия Декрета об освобождении крестьян от крепостной зависимости в Российской империи.

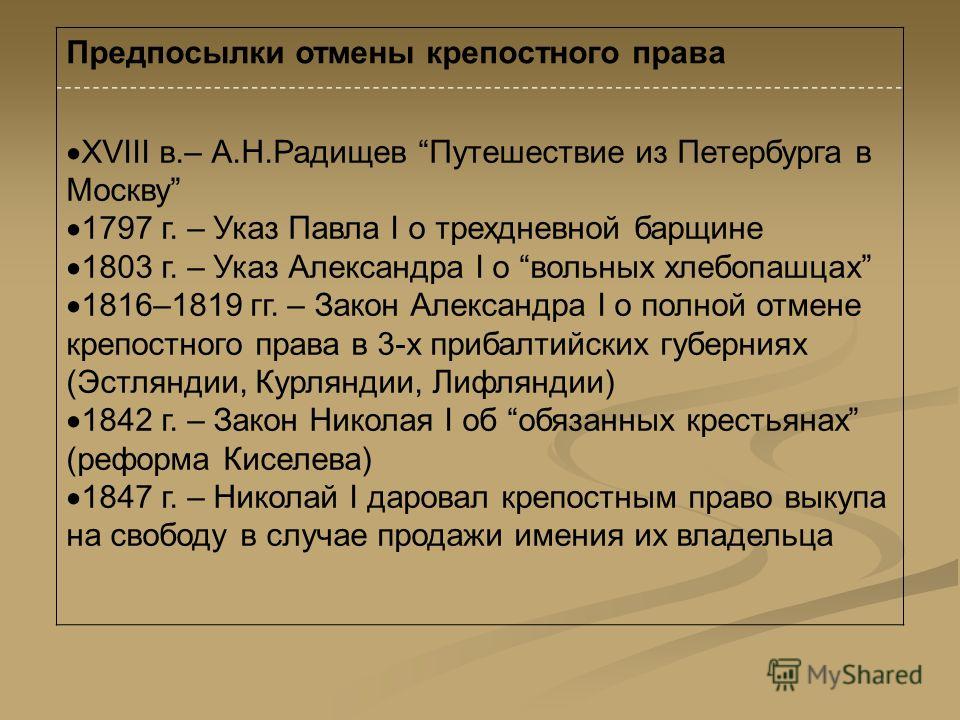

В начале царствования Александра I в Российской империи «Указ о крестьянах, свободных от крепостной зависимости» наметил новый курс государственной политики по отношению к крестьянам. Впервые верховная власть заявила о возможности освобождения крестьян за выкуп, что впоследствии станет ключевым положением реформы 19 февраля., 1861 г. Текст «Указа о крестьянах, свободных от крепостной зависимости» отразил неустойчивость положения Александра I после его воцарения, когда он не спешил провозглашать свою политическую программу. Этим объясняется скрытый смысл законодательного акта, в котором содержались отсылки к историко-правовым прецедентам прошлого века. В царствование Екатерины II в законодательных актах делались осторожные попытки начать решение крестьянского вопроса, на что ссылается Александр I. Среди прецедентов в указе о свободных земледельцах не упоминается «Манифест о трехдневной барщине» не только потому, что он не соответствовал заявлению молодого императора править по заветам бабушки, а не отца . В то время государственные деятели, осознавая экономический и нравственный вред крепостного права, еще сохраняли мысль о необходимости контроля и попечительства над крестьянами со стороны дворян. Анализ исторических последствий декрета позволяет реконструировать законодательную лабораторию самодержавной власти и расширить представление о ее шагах к решению крестьянского вопроса. Ссылки 15.

Среди прецедентов в указе о свободных земледельцах не упоминается «Манифест о трехдневной барщине» не только потому, что он не соответствовал заявлению молодого императора править по заветам бабушки, а не отца . В то время государственные деятели, осознавая экономический и нравственный вред крепостного права, еще сохраняли мысль о необходимости контроля и попечительства над крестьянами со стороны дворян. Анализ исторических последствий декрета позволяет реконструировать законодательную лабораторию самодержавной власти и расширить представление о ее шагах к решению крестьянского вопроса. Ссылки 15.

Введение

19 февраля 1861 года великий князь Константин Николаевич записал в своем дневнике: «Начинается новая история, новая эра России», тем самым оценив значение отмены крепостного права. Курс на крестьянскую реформу был взят в самом начале XIX века – 20 февраля 1803 года, когда Александр I подписал «Указ о вольных земледельцах». Несмотря на то, что в документе четко прописаны все инструктивные положения, в нем есть и скрытый смысл. Не случайно в ней представлены все значительные меры, предпринятые предшественниками императора для улучшения положения крестьян. В 19В X веке самодержавная власть использовала в отношениях с обществом другие инструменты, например, «Милостивейшие манифесты». Сигналами об изменении курса правительства для субъектов служили и другие законодательные акты — помимо составленных по разным поводам манифестов, министерских циркуляров и кадровых перестановок 1 . В ряде случаев законодатель считал необходимым сослаться на исторический прецедент в преамбуле документа, чтобы объяснить или придать вес новациям, как, например, в указе «О престолонаследии» 1722 г. Его преамбула отсылает сюжеты не только к воле Ивана III назначить наследником своего сына Василия в обход внука Дмитрия, но и к библейским сюжетам. Указ от 20 февраля 1803 г. не столь прозрачен.

Не случайно в ней представлены все значительные меры, предпринятые предшественниками императора для улучшения положения крестьян. В 19В X веке самодержавная власть использовала в отношениях с обществом другие инструменты, например, «Милостивейшие манифесты». Сигналами об изменении курса правительства для субъектов служили и другие законодательные акты — помимо составленных по разным поводам манифестов, министерских циркуляров и кадровых перестановок 1 . В ряде случаев законодатель считал необходимым сослаться на исторический прецедент в преамбуле документа, чтобы объяснить или придать вес новациям, как, например, в указе «О престолонаследии» 1722 г. Его преамбула отсылает сюжеты не только к воле Ивана III назначить наследником своего сына Василия в обход внука Дмитрия, но и к библейским сюжетам. Указ от 20 февраля 1803 г. не столь прозрачен.

Толкование его скрытого смысла надо начинать с законодательного акта, принятого за сто лет до освобождения крестьян от крепостной зависимости и положившего начало последнему этапу существования крепостнического строя, когда власть помещиков достигла своего предела. апогей. 18 февраля 1762 года Петр III подписал Манифест «О даровании вольности и вольности всему российскому дворянству», даровавший высшим сословиям широкие привилегии. В то же время после издания этого законодательного акта возникает необходимость решить крестьянский вопрос.

апогей. 18 февраля 1762 года Петр III подписал Манифест «О даровании вольности и вольности всему российскому дворянству», даровавший высшим сословиям широкие привилегии. В то же время после издания этого законодательного акта возникает необходимость решить крестьянский вопрос.

Литературное обозрение