2019 №2/Статьи

Разделы журнала

Архив и статистика

Вход на сайт

КОНТАКТЫ:Наш адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, комн.98.

Телефоны:

+7 (495) 780-09-42 доб. 1740,

E-mail: [email protected],

[email protected]

График работы: с 10-00 до 17-00,

в пятницу – до 16-00,

перерыв с 13-00 до 14-00.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вестник МГОУ /

Раздел “Политология” /

2019 № 2.

|

Жаров А.С. ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2019. № 2. с. 52-65. Doi:10.18384/2224-0209-2019-2-950 |

||

|---|---|---|

Индекс УДК: 323: 336.02 |

Дата публикации: 07.05.2019 | Страницы: 52 – 65 |

|

|

||

| Полный текст статьи |

Кол-во скачиваний: 33 |

|

Аннотация |

||

|

В статье рассматриваются основные вехи земельной политики России и динамика земельных отношений в контексте исторического развития российского государства от Древней Руси до СССР. |

||

|

Ключевые слова |

||

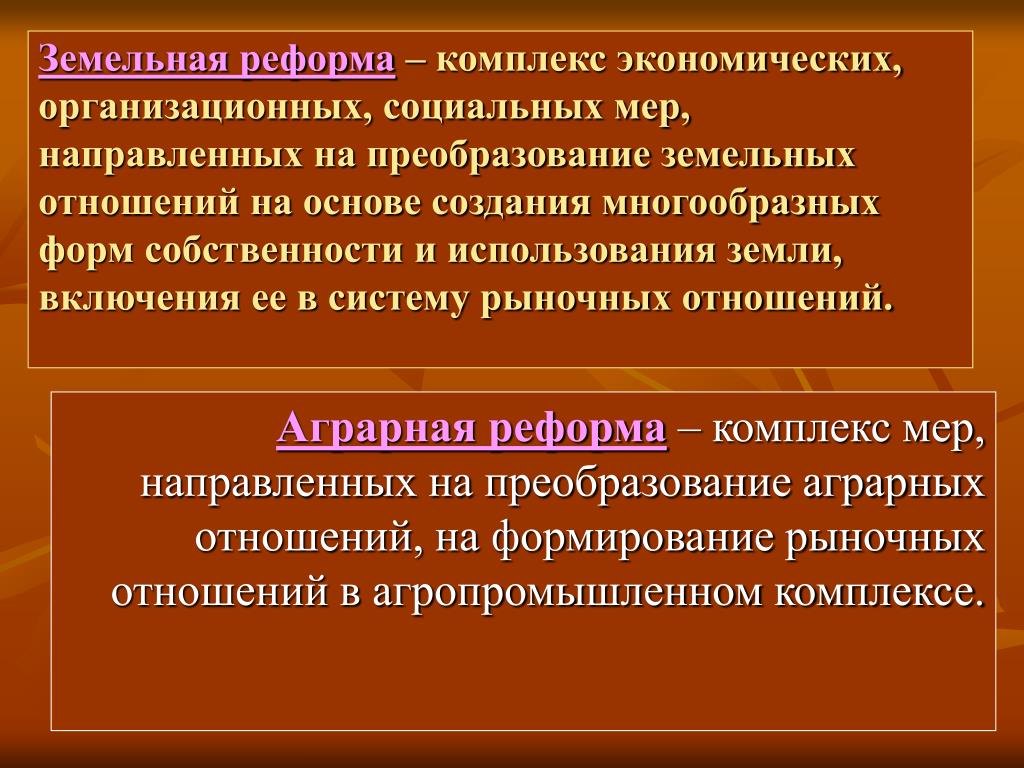

государственное устройство, земельная политика, земельные отношения, земельная реформа, земельные ресурсы, земская реформа, земельная политика России |

||

Список цитируемой литературы |

||

|

1. Богрова Т. А. Имплементация международного опыта земельных отношений в правовую российскую систему: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 182 с. 6. Дементьев И. В. История налоговых органов в России: от древности и до революции 1917 года // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2008. № 1. С. 362–372. 7. Жуков М. А. Актуальные проблемы регулирования земельных отношений // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 3 (28). С. 112–116. 8. Засядь-Волк В. В. Политика землепользования в регионах и муниципальных образованиях // Проблемы современной экономики. 2009. № 2 (30). С. 328–329.  … канд. полит. наук. М., 2009. 161 с. … канд. полит. наук. М., 2009. 161 с.10. Липски С. А. Развитие прав на землю в постреформенной России [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4 (36). URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32806 (дата обращения: 01.11.2018). 11. Липски С. А. Теория земельных отношений – важное направление землеустроительной науки [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 7 (39). URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/07/36450 (дата обращения: 01.11.2018). 13. Мальцев К. В. Системный подход к управлению земельными ресурсами региона: дис. … канд. экон. наук. Н.Новгород, 2000. 163 с. 14. Михайлова Е. В. Государственное регулирование земельных отношений и его влияние на социальную дифференциацию общества: дис. … канд. социол. наук. Казань, 2005.  15. Сайгушева И. Н. Механизм регулирования земельных отношений в аграрном секторе экономики (на материалах Ульяновской области): дис. … канд. экон. наук. Уфа, 2004. 192 с. 16. Тананушко В. С. Земельный налог как механизм эффективного управления земельными ресурсами муниципальных образований // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 6 (141). С. 66–82. 17. Туровский А. А., Худояров Т. Б. Теоретические исследования в области государственной земельной политики // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 4. С. 94–99. 18. Хлопцов Д. М. Основы земельной политики России // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 312. С. 156–160. 20. Volkov S. N. Land police of Russia.  Millennium experience : Academic and scientific edition. Moscow: State University of Land Use Planning, 2014. 520 p. Millennium experience : Academic and scientific edition. Moscow: State University of Land Use Planning, 2014. 520 p.

|

||

традиции, проблемы и поиски эффективных форм хозяйствования

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

- ФИЛИАЛ

МИЭП г. БЕЛОРЕЦК

Тема:

«Земельные отношения в России: традиции,

проблемы и поиски эффективных форм хозяйствования»

Руководитель – консультант

Защищена Оценка

«____» ____________ 2010

г. «_______________»

«_______________»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………

ГЛАВА 1. История земельных отношений в России……………..6

1.1.

Становление и развитие земельных отношений

в России в IХ-ХIХ веках…………………………………………………………………

1.2. Столыпинская реформа 1906-1911 годов и ее некоторые

результаты……………………………………………………

1.3.

Земельные отношения после

1.4.

Земельная реформа 90-х годов

XX в…………………………….12

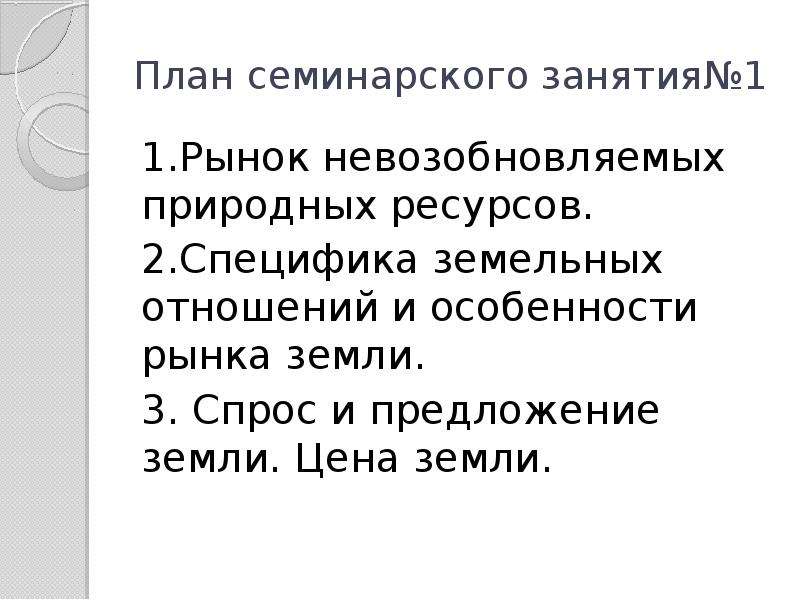

ГЛАВА 2. РЫНОК ЗЕМЛИ И его Особенности в россии…………17

2.1. Сущность, функции, особенности рынка земли…………………17

2.2.

Цена земли и факторы,

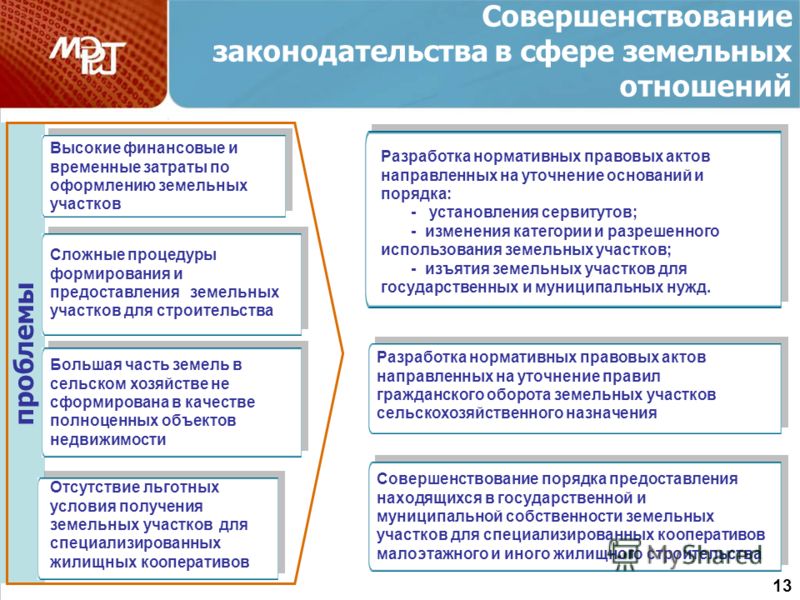

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПИ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ………………27

3. 1. Формы земельной собственности …………………………………27

1. Формы земельной собственности …………………………………27

3.2.

Регулирование земельных отношений…………………………….29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………

ВВЕДЕНИЕ

В

социально-экономическом

«Землей» в экономической теории называют

все естественные ресурсы (плодородную

почву, запасы пресной воды, месторождения

ископаемых).

Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие от капитала земля неподвижна.

В основе появления рынка земли лежит проблема частной собственности. С одной стороны, выступают собственники земельных ресурсов, с другой – люди, владеющие деньгами и желающие свои деньги и свой труд вложить в использование земельных угодий и стать предпринимателями. Собственники земли предлагают свои земли в аренду, тем самым формируют предложение на землю. Будущие сельскохозяйственные землепользователи (арендаторы) вступают в переговоры об аренде земли, тем самым формируют спрос на землю, вследствие чего в обществе возникают аграрные отношения.

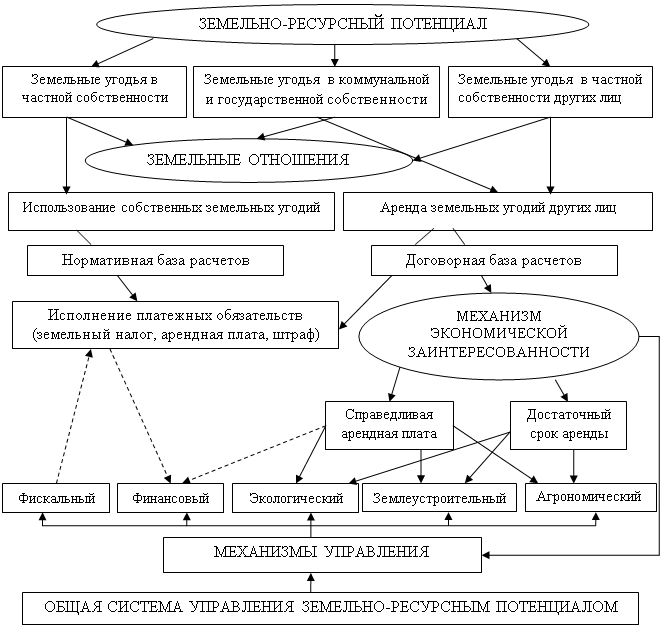

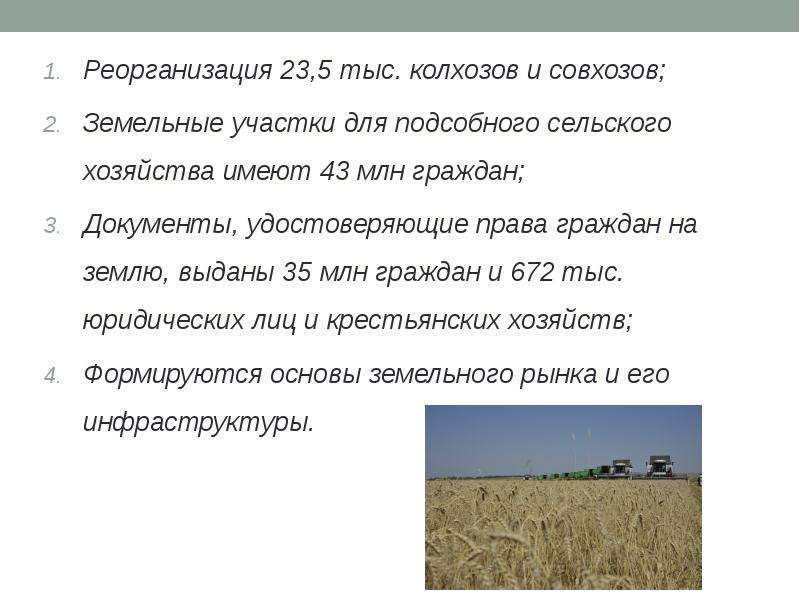

Со

времени проведения земельной реформы

(1990 г.) в России создан новый земельный

строй. В частности, ликвидирована государственная

монополия на землю, осуществлен переход

к многоукладному землепользованию и

многообразию форм собственности на землю,

внедрено платное землепользование. Созданы

объективные условия для разграничения

государственной земельной собственности

и развития рыночного оборота земельных

участков. Земля, кроме ее традиционных

особенностей (территориальный базис,

средство производства, природная среда

и т.п.), стала объектом недвижимости и

правовых гражданских отношений. Однако

реформирование земельных отношений и

системы землепользования до настоящего

времени, с одной стороны, не дало положительных

(особенно в аграрной сфере) результатов

и не решило главной задачи – обеспечение

рационального экологически безопасного

и эффективного использования и охраны

земельно-ресурсного потенциала, а с другой,

– создание отвечающей интересам страны

и новым условиям системы государственного

управления и регулирования земельных

отношений. Означенные проблемы следует

считать весьма актуальными и требующими

уже сегодня неотложного решения, так

как особенности новых земельных отношений

и системы землепользования страны требуют

адекватного управления земельно-ресурсным

потенциалом.

Созданы

объективные условия для разграничения

государственной земельной собственности

и развития рыночного оборота земельных

участков. Земля, кроме ее традиционных

особенностей (территориальный базис,

средство производства, природная среда

и т.п.), стала объектом недвижимости и

правовых гражданских отношений. Однако

реформирование земельных отношений и

системы землепользования до настоящего

времени, с одной стороны, не дало положительных

(особенно в аграрной сфере) результатов

и не решило главной задачи – обеспечение

рационального экологически безопасного

и эффективного использования и охраны

земельно-ресурсного потенциала, а с другой,

– создание отвечающей интересам страны

и новым условиям системы государственного

управления и регулирования земельных

отношений. Означенные проблемы следует

считать весьма актуальными и требующими

уже сегодня неотложного решения, так

как особенности новых земельных отношений

и системы землепользования страны требуют

адекватного управления земельно-ресурсным

потенциалом.

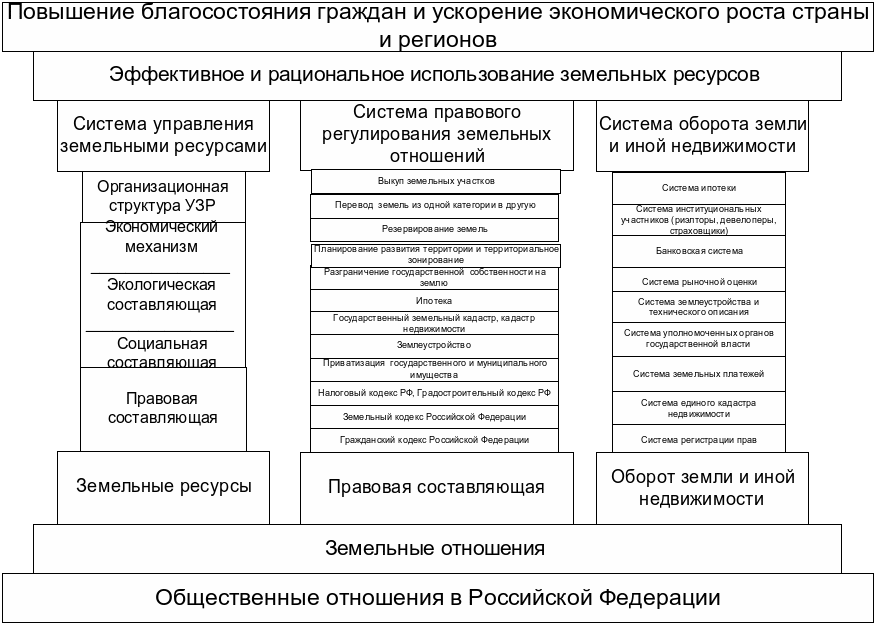

Управление земельно-ресурсным потенциалом страны охватывает весь спектр общественных отношений. Вместе с тем, земельные ресурсы как основное национальное богатство имеют ряд особенностей консервативного характера, которые не зависят от системы общественных отношений и которые не присущи другим средствам производства. В частности, земля является продуктом природы и возникла независимо от деятельности людей, земля, в отличие от всех других средств производства, в процессе использования не амортизируется и не уменьшает свои полезные свойства, использование земли связано с постоянством местоположения и ограниченностью пространства, в то время как иные средства производства в меру развития производительных сил количественно увеличиваются и качественно видоизменяются.

Земля

– главный национальный ресурс, который

относится к длинным активам. Нигде в мире

земли (особенно сельскохозяйственные)

не обращаются свободно на рынке, обязательно

во всех странах введены определенные

ограничения, чем ценнее земля по местоположению,

тем больше ограничений. Практика землепользования

России показала, что отсутствие таких

ограничений, особенно в пригородных и

курортных зонах, а также в населенных

пунктах, привело к возникновению феномена

огромного теневого рынка земли. Цивилизованный

земельный рынок в стране не уложился

в нормальное, контролируемое государством

русло в итоге таких обстоятельств, как

отсутствие системы соответствующих законодательных

актов, длительная проволочка с их принятием,

а также ликвидация в стране в 2000 году

соответствующей земельной службы (для

справки: Россия почти единственная в

мире страна, располагающая уникальным

по размеру земельным пространством, не

имеющая на сегодняшний день специализированной

земельной службы). Практика показывает,

что везде и всегда вопросы функционирования

и использования земли находятся в сфере

приоритетных государственных интересов.

Практика землепользования

России показала, что отсутствие таких

ограничений, особенно в пригородных и

курортных зонах, а также в населенных

пунктах, привело к возникновению феномена

огромного теневого рынка земли. Цивилизованный

земельный рынок в стране не уложился

в нормальное, контролируемое государством

русло в итоге таких обстоятельств, как

отсутствие системы соответствующих законодательных

актов, длительная проволочка с их принятием,

а также ликвидация в стране в 2000 году

соответствующей земельной службы (для

справки: Россия почти единственная в

мире страна, располагающая уникальным

по размеру земельным пространством, не

имеющая на сегодняшний день специализированной

земельной службы). Практика показывает,

что везде и всегда вопросы функционирования

и использования земли находятся в сфере

приоритетных государственных интересов.

Цель курсовой работы: рассмотреть особенности земельных отношений в России.

Задачи курсовой работы:

- рассмотреть историю земельных отношений в России;

- изучить спрос земли;

2) изучить предложение земли;

3) рассмотреть вопросы землевладения и землепользования;

4)

изучить вопрос «цена земли».

ГЛАВА I

История

земельных отношений

в России

1.1. Становление и развитие земельных отношений в России в IХ-ХIХ веках

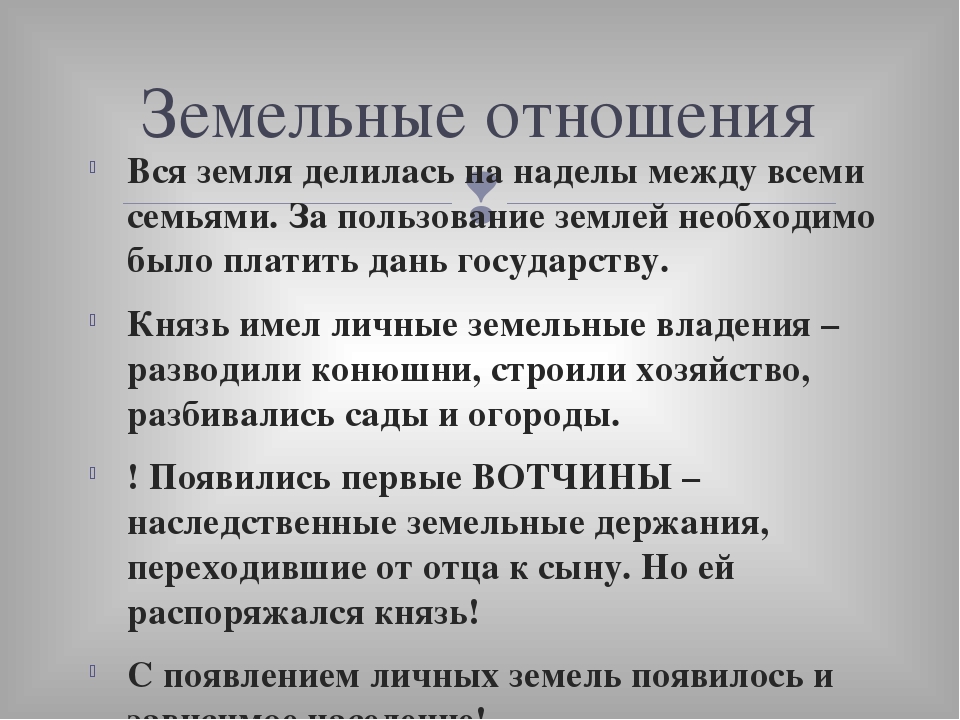

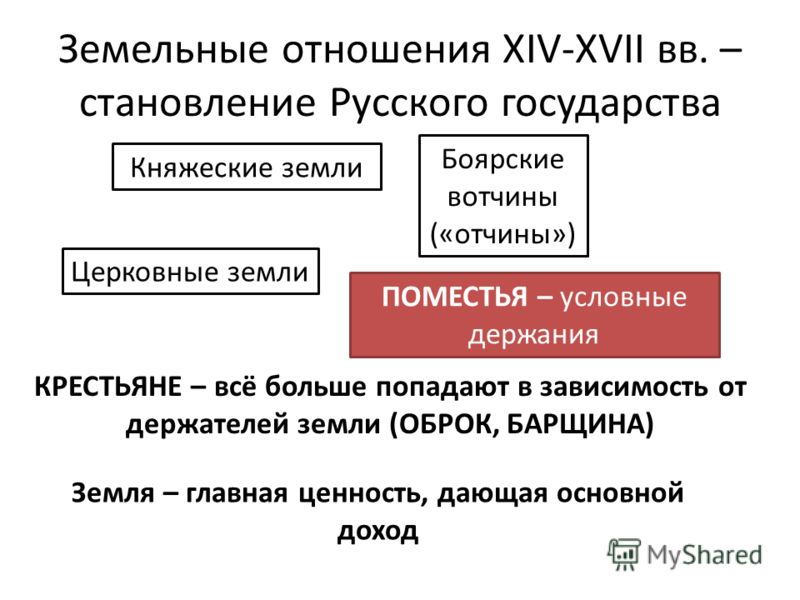

Становление древнерусского государства в IХ веке ознаменовалось распадом родоплеменных связей и переходом к феодальным отношениям. Отсутствие на Руси рабовладения оказало влияние на специфику образования феодальной земельной собственности. Первичной формой экономической реализации феодальной собственности на землю явилось полюдье, ставшее формой внеэкономического принуждения населения и первой фазой превращения земли в феодальную собственность1.

В

IХ веке на Руси шел быстрый рост

феодального землевладения, «окняжения»

и «обояривания» земель. Принадлежавшие

смердам общинные земли захватывались,

передавались дружинникам либо путем

прямого насилия, либо на основе княжеских

пожалований.

Начало земельной реформы было положено в ХVI веке проведением писцовых межеваний. При проведении таких работ составлялись межевые книги, в которых делались кадастровые описания, давались сведения о землевладениях, устанавливались площади земельных участков2.

Вотчины, которыми владели князья, бояре, дружинники, высшее духовенство, можно было передать по наследству, поменять, продать. Законодательное оформление крепостного права произошло в 1649 году принятием Соборного уложения.

Эпохальным

в истории земельных отношений

в России стал 1861 год, когда 19 февраля

царь Александр II утвердил Закон «Общее

положение о крестьянах, вышедших из крестьянской

зависимости» и выпустил Манифест о крестьянской

реформе. В этих документах была зафиксирована

отмена крепостного права, что означало

освобождение крестьян от личной от помещиков

зависимости, но без земли. Вся земля, находившаяся

в постоянном пользовании крестьян, была

признана собственностью помещиков. Они

обязывались предоставить крестьянам

за определенные повинности в пользование

усадьбу и полевой надел.

Они

обязывались предоставить крестьянам

за определенные повинности в пользование

усадьбу и полевой надел.

Бывшие крепостные крестьяне получили землю в пользование за барщину и оброк. Однако крестьянин с согласия помещика мог выкупить надел. Этим правом смогли воспользоваться лишь немногие крестьяне, имевшие средства на выкуп земли.

Таким образом, реформа 1861 года утвердила две основные формы землепользования: общинное и подворное. К началу ХХ века в личной собственности находилось земли: у дворян – 61,9%, крестьян – 15,3%, купцов – 15%, мещан – 4,4%, духовенства – 0,3%.

Реформа

укрепила и общинное землевладение.

Община могла выкупить часть помещичьей

земли и обратить ее в «мирскую» землю,

которая служила гарантией против обезземеливания

крестьян и превращения их в рабочих.

Реформа обеспечивала «мягкое» вхождение

России в систему капиталистических производственных

отношений.

1. 2.

Столыпинская реформа

1906-1911 годов и ее некоторые

результаты

2.

Столыпинская реформа

1906-1911 годов и ее некоторые

результаты

Как было уже отмечено, реформа 1861 года положила начало, но не разрушила господствовавшие ранее формы землевладения. 9 ноября 1906 г. вышел Именной Высочайший Указ, данный Сенату Николая II, содержащий положения о крестьянском землевладении и землепользовании. Издание Указа, позволявшего закреплять за собой свой надел, положило начало Столыпинской аграрной реформе.

Основной

целью реформы явилось  ) и Наказ землеустроительным комиссиям

от 19 июня 1911 г.

) и Наказ землеустроительным комиссиям

от 19 июня 1911 г.

Накануне реформы в России существовали два вида крестьянских общин: передельные, в которых каждые 12 лет производились переделы земель; беспередельные, в которых в течение 24 лет переделы земли не производились. Для роспуска передельных общин требовалось решение не менее двух третей схода. Беспередельные общины распускались автоматически.

Столыпинская

реформа нанесла сильнейший удар

по помещичьему и общинному  С 1906 по 1914 год численность

переселенцев и ходоков составила 3760868

человек3.

С 1906 по 1914 год численность

переселенцев и ходоков составила 3760868

человек3.

Выходящий из общины крестьянин взамен многочисленных земельных участков, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга, получал право на компактный участок – отруб или мог поселиться на хуторе – отдельном земельном участке с жилыми и хозяйственными постройками.

«Проблемы земельных отношений в Республике Дагестан»

10 декабря на экономическом факультете Даггосуниверситета по инициативе кафедры государственного и муниципального управления и кафедры национальной экономики состоялась встреча с научным сотрудником лаборатории проблем муниципального развития Института экономической политики Ниной Мироновой, которая презентовала результаты своих исследований по теме: «Северный Кавказ: модернизационный вызов».

Нина Миронова является экспертом по земельной и аграрной реформе, кандидатом социологических наук. Ее научные исследования, проведенные в Дагестане, имеют большое практическое значение, поскольку отражают реальную картину того, как миграционные процессы в Дагестане влияют на земельные отношения и могут спровоцировать конфликты. Материал собран в полевых условиях, Нина Ивановна объездила многие города и районы Дагестана. Результаты научных исследований могут быть рекомендованы органам государственной власти для принятия решений в процессе осуществления земельной и аграрной реформ.

Материал собран в полевых условиях, Нина Ивановна объездила многие города и районы Дагестана. Результаты научных исследований могут быть рекомендованы органам государственной власти для принятия решений в процессе осуществления земельной и аграрной реформ.

Одна из проблем, которую сразу обозначила Нина Миронова, – это большие расхождения между действующим законодательством и фактическим использованием земель. Первая часть презентации была посвящена исторической ретроспективе земельных отношений в период с 1860 по 1917 годы. В ХIХ веке существовало четыре формы собственности: это феодальная собственность, земли феодалов – шамхалов, ханов, беков, князей; земли свободных крестьян – узденей; земли вольных обществ – джамаатов и вакуфная собственность, которой распоряжалось духовенство.

В коллективной джамаатской собственности в основном находились земли общего пользования, например, пастбища. Джамааты и сейчас во многих поселениях являются институтом истинной самоорганизации местных общин, т. е. истинным органом самоуправления, отметила Нина Миронова. По природно-климатическим условиям Дагестан разнообразен: горы, предгорье, низменность и степь. В результате миграции населенных пунктов в предгорье и на равнины они по своему составу стали многонациональными. Политика переселения наложила отпечаток на использование земель. Ранее в горах было развито террасное земледелие, что позволяло многим жителям республики в условиях малоземелья получать собственный урожай зерновых культур, фруктов и овощей. Хорошие урожаи получали, рационально используя земли. Их использовали с чередованием, как пашни и пастбища. Перегон скота с горных летних пастбищ на равнину также давал возможность восстанавливать и удобрять земли.

е. истинным органом самоуправления, отметила Нина Миронова. По природно-климатическим условиям Дагестан разнообразен: горы, предгорье, низменность и степь. В результате миграции населенных пунктов в предгорье и на равнины они по своему составу стали многонациональными. Политика переселения наложила отпечаток на использование земель. Ранее в горах было развито террасное земледелие, что позволяло многим жителям республики в условиях малоземелья получать собственный урожай зерновых культур, фруктов и овощей. Хорошие урожаи получали, рационально используя земли. Их использовали с чередованием, как пашни и пастбища. Перегон скота с горных летних пастбищ на равнину также давал возможность восстанавливать и удобрять земли.

С 1868 год и до установления советской власти земельные отношения в Дагестане регулировались «Положением о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области». Согласно этому нормативно-правовому акту сельские общины получили статус административной единицы. Главным органом общественного самоуправления был сельский сход, который решал вопросы распределения земель, контролировал работу должностных лиц и т.д. Во многих селах, например, в селе Хуштата Цумадинского района за нерациональное использование земли применялись жесткие санкции. Земли там можно было продавать, правда, только членам своего джамаата. С установлением советской власти большевики уничтожили формальных и неформальных лидеров, которые регулировали местное самоуправление и земельные отношения. А горцев начали переселять на равнину в добровольно-принудительном порядке. Это делалось целенаправленно, чтоб привлечь на свою сторону независимые горские народы.

Главным органом общественного самоуправления был сельский сход, который решал вопросы распределения земель, контролировал работу должностных лиц и т.д. Во многих селах, например, в селе Хуштата Цумадинского района за нерациональное использование земли применялись жесткие санкции. Земли там можно было продавать, правда, только членам своего джамаата. С установлением советской власти большевики уничтожили формальных и неформальных лидеров, которые регулировали местное самоуправление и земельные отношения. А горцев начали переселять на равнину в добровольно-принудительном порядке. Это делалось целенаправленно, чтоб привлечь на свою сторону независимые горские народы.

В низменных районах появились так называемые кутаны, которые есть только в Дагестане. Это своеобразные филиалы горных колхозов и совхозов в низменности Дагестана, они административно привязаны к горным районам. На кутанные земли в низменности и перегоняли скот зимой. В результате террасное земледелие и садоводство в горах Дагестана пришли в упадок. Однако позже, поняв удобства, существующие на равнине, горцы уже сами начали туда переселяться.

Однако позже, поняв удобства, существующие на равнине, горцы уже сами начали туда переселяться.

Шестидесятилетний период коллективизации не уничтожил полностью традиционные формы хозяйствования. Колхозы создавались в границах джамаатов, что позволяло сохранить порядок содержания и выпаса скота, севооборота и т.д. Адаты тоже сохранились и превратились в местное обычное право. Даже в советское время за местными жителями сохранялись приусадебные участки, которые они могли продавать. Законодательство как «лоскутное одеяло» осложняло ситуацию в республике. В частности, соблюдение такой традиции, как строительство домов для старших сыновей, требовало новых земель.

В девяностых годах с началом реорганизации колхозов земли должны были распределяться на земельные и имущественные паи. Однако в Дагестане этот процесс происходил не как во всей России. К примеру, в Гунибском районе люди захотели сохранить коллективное хозяйство. Процесс приватизации в России в целом шел неравномерно. На Северном Кавказе и еще в 16 регионах приватизация началась в 2004 году. В Дагестане и Кабардино-Балкарии приватизация была отложена на 49 лет, в Чечне – на 20 лет. Отказ от приватизации способствовал обострению земельных конфликтов, в КБР начались споры по поводу территорий между селами. В Дагестане запутывается клубок проблем, возникающих с распределением и использованием земель переселенческими хозяйствами в кумыкской низменности. В частности, самозахват склона горы Тарки-Тау, конфликт в селе Львовское Бабаюртовского района.

В Дагестане и Кабардино-Балкарии приватизация была отложена на 49 лет, в Чечне – на 20 лет. Отказ от приватизации способствовал обострению земельных конфликтов, в КБР начались споры по поводу территорий между селами. В Дагестане запутывается клубок проблем, возникающих с распределением и использованием земель переселенческими хозяйствами в кумыкской низменности. В частности, самозахват склона горы Тарки-Тау, конфликт в селе Львовское Бабаюртовского района.

В низменном Бабаюртовском районе расположено 23 хозяйства горных районов, которые занимают 70% территории района. В Ногайском районе кутанные хозяйства занимают 63% земель, в Дербентском районе – 29%. Происходит деградация земель, поскольку не весь скот перегоняется летом в горы, на отгонных кутанных землях строятся дома. Распределение земель бывших колхозов и совхозов осуществляется не по прозрачным схемам, порой большими участками земель единолично владеют отдельные лица, директора колхозов, которые превращаются в современных феодалов. Они используют эти земли неэффективно: на землях сельхозназначения строят заправки, разрабатывают карьеры. Часто земли распродаются под строительство домов. И на месте кутанов возникли целые поселения, которые не обозначены на карте и не оформлены как муниципальные образования. Их жизнедеятельность не регулируется законами, у них нет устава. Экспедиция географов насчитала около 1000 поселений, не обозначенных на географической карте Дагестана. Нерешенность этой проблемы чревата серьезными последствиями.После выступления Н.И. Мироновой было задано очень много вопросов, на которые она дала исчерпывающие ответы.

Они используют эти земли неэффективно: на землях сельхозназначения строят заправки, разрабатывают карьеры. Часто земли распродаются под строительство домов. И на месте кутанов возникли целые поселения, которые не обозначены на карте и не оформлены как муниципальные образования. Их жизнедеятельность не регулируется законами, у них нет устава. Экспедиция географов насчитала около 1000 поселений, не обозначенных на географической карте Дагестана. Нерешенность этой проблемы чревата серьезными последствиями.После выступления Н.И. Мироновой было задано очень много вопросов, на которые она дала исчерпывающие ответы.

Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ

Представители Министерства сельского хозяйства РФ обсудили с коллегами из Узбекистана возможное соглашение об аренде 1 млн гектар российских земель. Для начала Узбекистан хотел бы арендовать у России 35 тысяч гектар сельхозугодий с целью «налаживания контактов и механизмов взаимодействия» касательно вывоза собранного урожая в Среднюю Азию. В дальнейшем же эти цифры могут многократно увеличиться. Зачем Узбекистану такое большое количество пахотной почвы, и какую выгоду из соглашения может извлечь для себя Россия – в материале «Газеты.Ru».

В дальнейшем же эти цифры могут многократно увеличиться. Зачем Узбекистану такое большое количество пахотной почвы, и какую выгоду из соглашения может извлечь для себя Россия – в материале «Газеты.Ru».

Какие земли может приобрести Узбекистан

Во время видеоконференции с главой Министерства сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин заявил о заинтересованности в развитии двустороннего агропроекта 23 субъектов РФ. Однако конкретных регионов страны чиновник называть не стал. Опрошенные «Газетой.Ru» сошлись во мнении, что арендные земли с большой долей вероятности будут представлять собой заброшенные территории.

Так, сотрудник сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Иван Ипполитов предположил, что Россия может отдать во временное пользование Узбекистану территории Южной Сибири вблизи границы с Казахстаном, находящиеся в Оренбургской, Челябинской и Омской областях. Именно в этих регионах сосредоточены самые большие по площади российские сельхозугодия.

«Почва в этих регионах плодородная, но нестабильная. Это суровая степь и лесостепь с серьезными зимними морозами и продолжительными летними засухами с непредсказуемым объемом осадков. Насколько такие условия окажутся выгодными для Узбекистана – большой вопрос», — подчеркнул эксперт.

Ипполитов также добавил, что вышеперечисленные территории являются зонами рискованного земледелия. В то же время узбекское сельское хозяйство считается сугубо поливным, для которого нужны большие запасы воды.

«Узбекское сельское хозяйство – поливное. Без использования системы искусственного орошения взрастить какие-либо культуры там очень сложно. В горных районах на определенных высотах выпадает достаточное количество осадков, однако на основной равнинной части страны необходимо орошение посевов. В Южной же Сибири совершенно другие условия», — заключил Ипполитов.

В горных районах на определенных высотах выпадает достаточное количество осадков, однако на основной равнинной части страны необходимо орошение посевов. В Южной же Сибири совершенно другие условия», — заключил Ипполитов.

Миллион гектар – много или мало

Узбекистан со временем планирует расшить арендованные у России владения до 1 млн гектар сельхозугодий. Однако хватит ли у РФ ресурсов для удовлетворения запросов среднеазиатского государства? По словам независимого эксперта по Средней Азии Аркадия Дубнова, в России с каждым годом наблюдается рост площадей сельхозземель, находящихся в запущенном состоянии. Но что более важно, для возделывания таких земель стране не хватает фермеров и разнорабочих.

«Если земля долгое время находилась в заброшенном состоянии, то улучшить ее плодородие помогут зарубежные арендаторы, включая Узбекистан. В России же с каждым годом таких земель становится все больше. Но самое главное, в стране наблюдается нехватка людей, которые бы могли ее обрабатывать. Отдавая же эти гектары Узбекистану, Россия получит не только большие доходы с аренды, но и фактически спасет эти земли от дальнейшего запустения», — объяснил Дубнов.

В России же с каждым годом таких земель становится все больше. Но самое главное, в стране наблюдается нехватка людей, которые бы могли ее обрабатывать. Отдавая же эти гектары Узбекистану, Россия получит не только большие доходы с аренды, но и фактически спасет эти земли от дальнейшего запустения», — объяснил Дубнов.

Однако, по словам Ивана Ипполитова, 1 млн га является огромной площадью, поэтому обсуждать возможную аренду Узбекистаном столь значительных территорий следует с большой осторожностью. Главная проблема заключается в том, насколько в итоге рентабельны окажутся выделенные для возделывания почвы.

«С Узбекистаном вопрос аренды пока не решен, конкретные детали только предстоит обсуждать на высоком уровне. Миллион гектар – это очень большие площади. Не уверен, что в России так много свободных освоенных сельхозземель, рентабельных с точки зрения узбекских производителей», — предостерег эксперт.

Для чего Узбекистану столько российских земель?

Среди основных причин, по которым Узбекистан желает арендовать у России 1 млн га сельхозугодий, опрошенные «Газетой. Ru» эксперты выделили острую нехватку плодородных земель и быстрорастущее количество населения. Дело в том, что большая часть среднеазиатской страны отличается пустынным и жарким климатом при достаточно низком количестве пресной воды, требуемой для орошения. В итоге в настоящее время страна остро нуждается в увеличении посевных площадей под зерновые и бахчевые культуры.

Ru» эксперты выделили острую нехватку плодородных земель и быстрорастущее количество населения. Дело в том, что большая часть среднеазиатской страны отличается пустынным и жарким климатом при достаточно низком количестве пресной воды, требуемой для орошения. В итоге в настоящее время страна остро нуждается в увеличении посевных площадей под зерновые и бахчевые культуры.

«В Узбекистане в свое время основу сельхозпроизводства составлял хлопок. Впоследствии «белое золото» шло на переработку в текстильную и химическую промышленности, включая военные нужды. Однако в постсоветские годы узбекское руководство стало сокращать производство хлопка c учетом быстрорастущего населения. В итоге Узбекистан стал расширять посевные площади под зерновые культуры», — подчеркнул Ипполитов.

С ним оказался солидарен и независимый эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов, который среди ключевых выращиваемых в Узбекистане культур выделил также лук и клубнику. Однако, по его словам, многое будет зависеть от конкретных климатических особенностей арендных территорий.

24 сентября 14:14

«В южных регионах России выращиваемые узбеками культуры могут представлять собой самый широкий спектр продукции, начиная картофелем и заканчивая клубникой. Это также может быть лук или рис. В Узбекистане чрезвычайно развита культура выращивания репчатого лука. В этой области они совсем немного уступают корейцам, которые исторически считались мировыми лидерами», — объяснил Дубнов.

Китайские первопроходцы

В постсоветской истории России сдача земель в аренду иностранному государству происходила только с участием Китая. В 2015 году Пекин взял в долгосрочное пользование 115 тыс. га. Однако извлечь существенную прибыль от долгосрочной сдачи дальневосточных земель РФ так и не удалось. В Забайкальский край и Сибирь крупный агробизнес Пекина российские власти привлечь не смогли. В итоге возделыванием дальневосточных земель занялись преимущественно переселенцы из суровых северных провинций Китая.

В Забайкальский край и Сибирь крупный агробизнес Пекина российские власти привлечь не смогли. В итоге возделыванием дальневосточных земель занялись преимущественно переселенцы из суровых северных провинций Китая.

«На Дальнем Востоке китайские фермеры занимались в основном овощеводством. Эта та отрасль, в которой Северный Китай всегда был силен. Однако большой азиатский агробизнес, как известно, на Дальний Восток России так и не пришел. Приток же из северных провинций Китая в настоящее время ощутимо замедлился. Дело в том, что в Китае сейчас серьезные демографические проблемы. А на севере страны, где достаточно суровый климат, – тем более», — подчеркнул Ипполитов.

Поэтому сейчас местное население больше мигрирует в южные регионы Китая, чем в Россию

При этом наибольшие проблемы во взаимодействии с Китаем наблюдались в деревообрабатывающей индустрии. Ежегодно росла контрабанда особо ценного кругляка на вывоз из России. Но этот кризис должен завершиться уже в следующем году с введением запрета на экспорт необработанной древесины.

«Проблема в лесозаготовках стала бичом для России. Дерево высокого качества было очень рентабельно с точки зрения ведения нелегального бизнеса. Таежные регионы на востоке страны уже много лет нещадно опустошаются в основном силами наших же бизнесменов, которые валили лес и продавали его в Китай, пренебрегая выделенными квотами. Однако со следующего года должен быть введен полный запрет на экспорт кругляка из России, что станет препятствием для опустошения лесных богатств страны», — заключил эксперт.

Ташкент надежнее Пекина

В то же время в беседе с «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что для России предоставление земель в аренду Узбекистану станет не только более выгодной, но и безопасной сделкой. Но что более важно, потенциальное соглашение между странами вызвано исключительно экономическими соображениями в отличие от конфликта между Казахстаном и Китаем, который произошел из-за многомиллиардного долга Нур-Султана.

«В Казахстане местные власти, плохо проинформировав население, готовы были продать земли под долгосрочное хозяйственное пользование Китаю. То есть, фактически речь шла не об аренде, а о прямой продаже площадей иностранному государству. Китайцы же взамен готовы были более либерально отнестись к выплате казахского многомиллиардного долга. В итоге казахские власти испугались протестов и в последний момент сорвали сделку», — объяснил независимый эксперт по Средней Азии.

То есть, фактически речь шла не об аренде, а о прямой продаже площадей иностранному государству. Китайцы же взамен готовы были более либерально отнестись к выплате казахского многомиллиардного долга. В итоге казахские власти испугались протестов и в последний момент сорвали сделку», — объяснил независимый эксперт по Средней Азии.

Однако России не стоит опасаться какой-либо экспансии со стороны Ташкента.

«Китайцы хотели заполучить целый ряд малонаселенных западных земель Казахстана. Но на данный момент это направление в двусторонних отношениях затормозилось. Повторение же той истории России и Узбекистану не грозит, ведь отношения между нашими республиками носят гораздо более доверительный характер», — резюмировал сотрудник Российского института стратегических исследований.

Женщины Крайнего Севера хранят культуру и семейные ценности

8 октября заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина приняла участие в марафоне женского лидерства «Компас женского лидерства #Мягкая сила», который проводится в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума.

В ходе телемарафона обсуждаются глобальные проблемы промышленного освоения территорий, климатические изменения, сохранение культуры, традиций, языка народов России.

Вице-премьер рассказала о поддержке женщин – представительниц коренных малочисленных народов Севера. Так, зампред Правительства отметила, что в Якутии с 2009 года удалось избежать сокращения численности коренных малочисленных народов Севера. Сегодня северные женщины, ведущие традиционный образ жизни, не смотря на новые вызовы, сохраняют устои, культуру, семейные ценности. Это имеет особо важное значение для развития Севера.

Одним из инструментов государственной поддержки является финансовое обеспечение семей оленеводов. Кроме того, создаются и действуют кочевые школы, предоставляются медицинские услуги, решаются вопросы организации летнего отдыха детей, проведение диспансеризации в районных центрах. По словам Ольги Балабкиной, новые технологии используются для развития кочевой семьи, вместе с тем важно, чтобы женщина сохранила традиционные навыки и умения, необходимые для жизни на Крайнем Севере.

Другое важное направление работы властей республики — защита и охрана мест традиционного природопользования, проживания коренных малочисленных народов Севера. Так, в регионе действует закон об этнологической экспертизе, который определяет взаимодействие недропользователей и кочевых общин.

Вице-премьер подчеркнула, что комплекс этих мер позволяет сохранять Север, традиционную культуру и обычаи, дает возможность приобщиться к ней.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото Марии Васильевой, ЯСИА

Субботник или экологическое образование: что победит мусорную проблему в России?

В последний день лета во многих городах России прошел субботник. Его организаторами выступили движение «Живая планета» и российский экологический фонд «ТЕХЭКО» при поддержке Министерства природы России и Росприроднадзора.

По оценкам, во всероссийском субботнике приняли участие более 1 млн. человек. В Москве главная уборка мусора прошла у поймы реки Сетунь, где трудились около 500 волонтеров из общественных организаций. Как организаторам субботника удалось провести такую крупномасштабную акцию, наш коллега в Москве Рафаэль Исмагилов попросил рассказать Владислава Жукова из штаба Всероссийского субботника «Зеленая Россия».

человек. В Москве главная уборка мусора прошла у поймы реки Сетунь, где трудились около 500 волонтеров из общественных организаций. Как организаторам субботника удалось провести такую крупномасштабную акцию, наш коллега в Москве Рафаэль Исмагилов попросил рассказать Владислава Жукова из штаба Всероссийского субботника «Зеленая Россия».

*****

РИ: Известно, что активисты смогли собрать более 1 млн. сторонников данной акции. Как вам это удалось, и насколько люди были активно вовлечены в данную инициативу?

ВЖ: Видимо, сама идея проведения этого мероприятия настолько близка сознанию наших людей. Когда мы обратились к населению, органам исполнительной власти на местах, заявив, что мы хотим провести мероприятие, направленное, прежде всего на то, чтобы люди могли проявить свою позицию в отношении защиты своих естественных условий проживания, то это естественным образом и было воспринято.

Люди поняли, что их призывают убраться в собственном доме, по большому счету. Более логичной процедуры нельзя себе представить. Это было хорошо поддержано в регионах, на федеральном уровне.

Более логичной процедуры нельзя себе представить. Это было хорошо поддержано в регионах, на федеральном уровне.

Действительно, более 1 млн. человек приняло участие в этом мероприятии. Мы надеемся, что в последующем это станет доброй хорошей традицией, направленной на консолидацию нашего общества, исходя из гуманистических побуждений.

РИ: Сегодня много говорят об экологическом образовании. Что делается для повышения экологической осведомленности среди населения?

ВЖ: Эффективность экологического образования и культуры заключается в популяризацию самой темы экологии, которая должна быть близка на интуитивном уровне всем нам.

Я знаю, что буквально вчера в Москве открылась специализированная школа с экологическим уклоном. Это беспрецедентно, ведь мы знаем, что есть школы с математическим, гуманитарным уклоном.

Идет разработка программ в сфере экологического образования, хотя, к сожалению, надо констатировать, что Государственной Думой не принят закон об обязательном экологическом образовании, но мы надеемся, что это будет реализовано.

У нас есть огромный шанс в Год охраны окружающей среды показать, что можно выйти на очень хорошую и серьезную эффективность, Главное – чтобы наши последующие поколения понимали те задачи, которые мы хотим сейчас до них донести, и в ходе этого мероприятия, в том числе.

РИ: Вам наверняка приходится путешествовать по многим городам России. На Ваш взгляд, какая самая острая проблема в вопросах экологии в крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург?

ВЖ: Мусорная проблема. Она не единична для нашей страны, она актуализирована во всем мире. Мы знаем, что в Мировом океане плавает целый остров пластиковых отходов, размером с одну из европейских стран.

Наша страна здесь не является исключением. Мегаполисы, и средние, и малые города – все страдают от этой проблемы. Прежде всего, здесь комплекс задач, которые необходимо решать.

Это – совершенствование законодательной базы, продолжение формирования отходоперерабатывающей индустрии, совершенствование самосознания наших граждан. Нужно идти по европейским схемам развитых стран, где существует раздельный сбор мусора, где другое отношение к окружающей среде, более бережное.

Нужно идти по европейским схемам развитых стран, где существует раздельный сбор мусора, где другое отношение к окружающей среде, более бережное.

Безусловно, наиболее критичная – не только на мой взгляд, это общепризнанный факт – проблема отходов, мусора. Огромные территории земель у нас нарушены, захламлены не только отходами производства и потребления, это и промышленные отходы, отвалы горнодобывающей промышленности, это и нефтешламовые отходы, это и опасные отходы.

Мгновенное решение тут невозможно. Оно должно быть комплексным. Иначе произойдет так, как сказал один из величайших физиков современности Нильс Бор: «Человечество, скорее всего, не погибнет в результате ядерной катастрофы, оно погибнет, задохнувшись в собственных отходах».

Под созвездием Рака: об Аксененко, гранд-дамах саратовской мэрии и рокировке с Грищенко. Глава из книги «Неудобный депутат»

«БВ» решил процитировать отдельные выдержки из вышедшей на днях книги бывшего гордепа и главы реготделения «Партии Дела» Олега Комарова.

«Неудобный депутат», в частности, рассказал о том, кем был и как вел дела экс-мэр Саратова Юрий Аксененко.

Глава шестая книги так и называется «Нулевые и Аксененко. Ветер перемен…». В первых абзацах Олег Комаров рассуждает о работе гордумы, а затем констатирует, что в ключевых вопросах свободы решений не было и тогда.

-Мэром Саратова и главой городского самоуправления был вновь переизбран Юрий Аксененко. Причем, у него даже не было альтернативы. Приехал на первое заседание городской Думы второго созыва губернатор Аяцков, объявил, что рекомендует избрать Аксененко. Проголосовали дружно «за»!

По словам гордепа, в те годы отношения между губернатором и мэром Саратова строились по армейскому принципу: на первый-второй рассчитайсь: «первый, естественно, Аяцков, второй — Аксененко. Тот и другой ревностно отслеживали любые события, происходившие в городской администрации и в правительстве области».

— К чиновникам, побывавшим по долгу службы в «конкурирующем лагере», относились настороженно и строили предположения, что контакты с противоположной стороной происходили не только по долгу службы. Тот же Александр Фролов (владелец ЗАО НПФ «Авангард-Ф», некогда владевшей гостиницей «Россия», — прим БВ), например, как председатель комиссии по бюджету в городской Думе, часто вел переговоры со многими чиновниками областного правительства, в том числе с губернатором. Это вызывало весьма нервную реакцию со стороны Юрия Аксененко, которому особо приближенные постоянно нашептывали о нежелательных контактах. Мэра порой «зашкаливало» до такой степени, что он на полном серьезе хотел «убирать» из думы депутата Фролова. Официально это было невозможно, но существовала масса неофициальных способов создать человеку атмосферу, несовместимую с нормальной деятельностью.

Гордеп рассказывает о том, что Московская, 72 частенько переманивали «людей Аксененко», но и мэр Николаевич тоже был далеко не так прост и каждому назначенцу нужно было доказать ему свою преданность — случайных людей в мэрии не было.

— Если сравнивать Юрия Аксененко образца середины девяностых с Юрием Аксененко середины двухтысячных, то это были два разных человека. Мэр пришел во власть из сельского хозяйства с репутацией честного и порядочного человека. Именно таким он был, руководя когда-то колхозом в селе Синенькие, а позже — председателем исполкома Саратовского района и главой администрации Саратовского района. Был в достаточной степени скромен, умел выслушать людей, вникал в их проблемы и пытался помочь, — говорится в книге.

Однако, по мнению Олега Комарова, «время и власть медленно, но необратимо меняли Аксененко и после двухтысячных уже «свита делала короля».

— На пути в кабинет главы Саратова были выстроены непреодолимые чиновничьи барьеры. Приветствовались наушничество и лакейство — это вообще традиция саратовской политики, которая лично мне отвратительна. Карьеру близ мэра делали те, кто умел в нужное время нашептать на ушко нужные вещи, — пишет гордеп.

По его словам, к тому времени простым людям мэр был уже недоступен, а гордепы должны были часами дожидаться официального приема. Что в итоге переросло с открытую борьбу с замашками «политического нувориша» .

Что в итоге переросло с открытую борьбу с замашками «политического нувориша» .

— В то же время у мэра Саратова стала заметна еще одна тенденция: он любил слушать женщин. Этим великолепно пользовалась, например, печально известная депутат и руководительница МУПП «Саратовводоканал» (Лариса Абрамова, — прим БВ), — пишет Комаров, восхищаясь ее умением «нашептывать всякие басни на ушко». — Они могли разговаривать в кабинете часами, а потом беседа продолжалась уже дома у мэра.

Олег Комаров считает, что тогда не меньшим влиянием на Аксененко пользовалась и руководитель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации города (в те годы — Татьяна Абрамова, — прим БВ).

— Не побоюсь сказать, что именно эти дамы-однофамилицы впоследствии «похоронили» мэра Аксененко, снеся в прокуратуру весь собранный на него компромат. Две госпожи прямо-таки «заколдовали» главу Саратова: их он слушался беспрекословно. Другим пунктиком главы администрации был подбор под себя помощников и секретарей, — вспоминает гордеп.

По его наблюдениям, «существенным критерием кадрового отбора для мэра был не профессионализм, а знак Зодиака — он должен был совпадать со знаком Зодиака самого градоначальника». В итоге, в карьере везло тем, кто родился под созвездием Рака, считает Комаров.

— Вообще, Аксененко был очень набожным человеком. Об этом можно было даже судить по большому количеству икон и православных книг в его рабочем кабинете. В тот момент городская власть передавала недвижимость православной церкви, и Юрий Николаевич весьма активно способствовал этому процессу, словно пытаясь замолить какие-то тайные грехи, — утверждает гордеп.

— Многие действия Юрия Николаевича на посту главы Саратова уже давно тянули на уголовное преследование. Именно поэтому многие считали Грищенко человеком тогдашнего областного прокурора, приставленного в администрацию к Юрию Аксененко в качестве «смотрящего». То, что Юрий Николаевич не в восторге от своего нового зама, было видно невооруженным глазом, и это только укрепляло нас в правоте наших предположений», — вспоминает гордеп.

В книге отмечается, что до прихода в администрацию Грищенко у мэра были великолепные отношения с областным прокурором, начальником областного ГУВД, председателем облсуда. Да и сам приход Олега Грищенко был результатом доброй договоренности между «высокими сторонами» из городской, федеральной и областной власти. Однако все эти отношения довольно быстро испортились.

— Что касается меня, то я поддержал тогда Грищенко, поскольку видел, как открыто всем врет городская власть. В последние месяцы правления мэра Юрия Аксененко чиновники неприкрыто воровали, пытаясь вырвать себе самые лакомые бюджетные куски, — заявляет Комаров, подтверждая это фактами из своей работы в контрольно-счетной палате Саратова.

В это время в администрации Саратова идеологией руководил Александр Мирошин, рассорившийся с Дмитрием Аяцковым еще до его отставки. Приглашенный в мэрию лично Юрием Аксененко в качестве «тяжелой артиллерии», он, по версии Комарова, использовал в своей работе те же методы, что и в Совбезе областного правительства.

— Он делал в этой войне ставку на Аксененко, а в итоге прогадал. Почему Юрий Николаевич вовремя не почувствовал смену политической эпохи, почему не понял, что пора добровольно отдавать власть в другие руки? Думаю, он очень доверял тем людям, которые на федеральном уровне обеспечивали его пребывание в мэрии, считал, что покровительство будет вечным. И это была его главная ошибка, — резюмировал гордеп.

Гарантии, действовавшие много лет, рухнули, по словам Комарова, в одночасье без всякого предупреждения.

— Отставка главы Саратова была заранее согласована областным прокурором с «верхами». Все переговоры велись в элитном ресторане «Барракуда». Говорят, что именно оттуда облпрокурор лично направился в администрацию Саратова с папкой в руках. Чего не видел, того не видел. Знаю, что первоначально Аксененко не пожелал писать заявление об уходе по собственному желанию. И волшебная папочка в руках прокурора резко поменяла настроение Юрия Николаевича, — говорит Комаров.

После беседы тет-а-тет и повторной вежливой просьбы освободить кабинет, в который уже к тому времени зашел Грищенко, Аксененко подчинился неизбежному — бледный и молчаливый он покинул здание.

— Эпоха мэра Аксененко бесславно закончилась. Скорее всего, одним из условий, поставленных перед ним, был окончательный и безоговорочный уход из большой политики, где он дискредитировал себя за годы руководства администрацией Саратова. В качестве отступного, судя по всему, Юрию Николаевичу была обещана рокировка с Грищенко: бывшего мэра должны были поддержать административным ресурсом на выборах в областную думу, где он сидел бы тише воды, ниже травы. Однако экс-градоначальник выборы проиграл, следовательно, кислород в области ему решили перекрыть всерьез, — заключил Олег Комаров.

По его словам, у Аксененко в Саратове оставался серьезный бизнес, и выполнение первоначальных договоренностей вполне вероятно могло его спасти, предполагает гордеп. И утверждает, что экс-мэр, «еще полный обид и властных амбиций», заупрямился и принял приглашение перейти на работу в областную администрацию Пензы.

— Это решение в итоге и сыграло роковую роль в его дальнейшей судьбе: бывшего властителя Саратова ожидало долгое следствие и четыре года тюрьмы…- резюмировал гордеп.

Чего хочет Россия? – Европейский совет по международным отношениям

То, что Россия является «вызовом» Западу, стало общепринятым. Без этой фразы или чего-то подобного на Западе не произносится ни одна политическая речь. Но чего не хватает, так это ясности в характере проблемы. Чего хочет Россия? Он, например, хочет восстановить Советский Союз? Начать социально-консервативную революцию на Западе? Объединить русскоязычные земли? Заключить геополитическую сделку с Дональдом Трампом? Завоевать мир? Эти вопросы имеют значение.Если мы хотим победить Россию или завоевать ее расположение, мы должны попытаться понять, что означает Россия и почему. Заблуждения могут привести к ошибочным ответам, и тогда, «выиграем» мы или нет, будет зависеть от слепой удачи.

В этой статье утверждается, что Запад и Россия действительно связаны разногласиями фундаментального парадигматического характера. Но это противостояние не связано с конкуренцией между внутренними политическими или экономическими моделями, хотя они и играют определенную роль.И не в первую очередь он ориентирован на контроль над территорией, хотя территория тоже играет свою роль. Настоящая проблема России, проблема, в которой она действительно ревизионистская, связана с вопросами международного порядка после окончания холодной войны: правилами и табу международных отношений.

В наши дни Запад уязвим и находится в обороне. Европа опасается «вмешательства» России в ее внутренние дела; он обеспокоен приверженностью Соединенных Штатов НАТО и контурами потенциальной «сделки» России с Дональдом Трампом – идея, которая постоянно повторяется в заявлениях Трампа.США, в свою очередь, погрязли в эмоциональной дискуссии о возможном влиянии России на собственные выборы. В этом контексте имеет смысл изучить различные вызовы, которые представляет Россия, выяснить их значение, спросить, может ли Трамп предоставить России то, что она желает, и подумать, куда все это приведет Европу.

Социально консервативная мировая революция?

Начнем с предполагаемого вызова Россией внутреннего порядка в Европе: Москву часто обвиняют в продвижении социального консерватизма как внутри страны, так и за рубежом (в форме помощи, которую Москва оказывает западным националистическим политикам).Но этот социальный консерватизм, по сути, всего лишь средство: то, чем пользуется Москва, а не то, что она считает важной самоцелью. Социальный консерватизм для путинской России в 2017 году не такой, каким был коммунизм для ленинской России в 1917 году. «Мировая революция» – не конечная цель.

Сама Россия не особо консервативна, как и Владимир Путин. Но он и не либерал: взгляды Путина по этому поводу, вероятно, лучше всего можно описать как «советские», подразумевая здесь особый набор взглядов, которые нелегко поместить в западную либерально-консервативную шкалу.Определенный консервативный консенсус действительно существует в России на данный момент, но он в основном предназначен для внутреннего потребления, вряд ли экспортный, вероятно, временный, и в значительной степени коренится в стремлении к статусу великой державы и оскорблении, которое Запад не предоставил ему. Россия – иными словами, в вопросах, касающихся места России в мире, а не консервативного мышления как такового.

Россия – иными словами, в вопросах, касающихся места России в мире, а не консервативного мышления как такового.

Это правда, что Россия имеет давнюю и аутентичную консервативно-православно-славянофилско-евразийскую традицию с реальными личными связями с западными ультраправыми, но настоящие представители этой традиции никогда не были близки к разработке политики.В лучшем случае они пытались служить политикам в качестве внештатного сотрудника. Это случай евразийского философа Александра Дугина и его финансиста, православного олигарха Константина Малофеева, два современных примера, и их успех в дружбе с политиками в Кремле является спорным.

Что касается Кремля, то он оппортунистически использовал социально-консервативную повестку дня в 2012 году как способ маргинализации и стигматизации городского креативного класса, протестовавшего против возвращения президента Путина зимой 2011-2012 годов.Только потом и, вероятно, с некоторым удивлением, Кремль заметил, что повестка дня также может быть использована для завоевания некоторых сердец и умов на Западе.

Тем не менее, было бы неверно утверждать, что Россия сейчас прилагает все усилия для внутренней дестабилизации Запада. Некоторые в Москве действительно считают, что дестабилизация Запада может приблизить Россию к ее реальным целям (о них см. Ниже). Но другие думают, что сбитый с толку и параноидальный Запад сделает мир более опасным и, следовательно, создаст проблемы и для России.Таким образом, «вмешательство» России во внутреннюю политику Европы, вероятно, не является хорошо скоординированным и сознательным намерением свергнуть Европейский Союз или сменить его ключевые правительства. Скорее, это импровизированная совокупность действий различных участников, связанных между собой идеологической базой, в которой Запад считается противником. В Москве эксперты часто характеризуют «вмешательство» в европейские выборы как попытку удачи: «Вы заходите в казино, играете за одним столом, проигрываете, идете к следующему и пытаетесь снова…»

Тем не менее, тот факт, что социально-консервативная повестка дня России случайна и оппортунистична, не делает ее менее серьезной проблемой для Запада. Подобно тому, как реальность жизни в Советском Союзе никогда не поколебала веру сторонников коммунистов в странах третьего мира, неискренность социального консерватизма России не обязательно затронет тех, кто голосует за Марин Ле Пен.

Подобно тому, как реальность жизни в Советском Союзе никогда не поколебала веру сторонников коммунистов в странах третьего мира, неискренность социального консерватизма России не обязательно затронет тех, кто голосует за Марин Ле Пен.

Но это должно изменить наши представления о реальной природе и происхождении проблемы: она проистекает не столько из России, сколько из самих западных стран. Что делает «вмешательство» России достойным упоминания, так это недовольство западного населения и широко распространенное заблуждение относительно западной модели.Если Запад сможет устранить свои собственные фундаментальные недостатки, тогда угроза со стороны России будет сметена, точно так же, как западноевропейский коммунизм перестал быть серьезной силой после успеха плана Маршалла.

Территория или порядок?

Вызов со стороны России также часто рассматривается с территориальной точки зрения: считается, что Россия стремится восстановить Советский Союз, объединить русскоязычные земли или просто установить сферу контроля по соседству. Хотя территория действительно играет роль в повестке дня России, важно понимать масштабы и характер этой роли.

Хотя территория действительно играет роль в повестке дня России, важно понимать масштабы и характер этой роли.

Россия не собирается восстанавливать Советский Союз – она прекрасно знает, что это просто невозможно. И не стремится к объединению русскоязычных земель. В своей речи, в которой он объявил о захвате Крыма, Путин действительно назвал русскую нацию «одной из крупнейших, если не самой большой этнической группой в мире, разделенной границами», что действительно свидетельствует об этноцентрическом подходе к международным отношениям. . Но это так и осталось единичным случаем – он никогда не возвращался к этой линии рассуждений.

То, что Россия действительно хочет с точки зрения территории, – это сфера контроля у своих соседей – в основном, шести стран, которые находятся между ЕС и Россией и составляют то, что ЕС называет своим восточным соседством: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, и Украина. Москва ожидает, что эти страны будут чуткими к пожеланиям Москвы; он хочет иметь возможность управлять , арбитражем и накладывать вето на их отношения с Западом, а также предотвращать экспансию западных организаций в эту часть мира, исходя из предположения, что любые действия Запада там должны получить одобрение России. Чего Москва хочет избежать, так это возникновения прямых связей и истинной близости между странами региона и Западом: вот почему в 2013 году она сделала шаг назад, чтобы помешать подписанию соглашений об ассоциации с ЕС.

Чего Москва хочет избежать, так это возникновения прямых связей и истинной близости между странами региона и Западом: вот почему в 2013 году она сделала шаг назад, чтобы помешать подписанию соглашений об ассоциации с ЕС.

И здесь столкновение между Россией и Европой становится фундаментальным и парадигматическим: Запад не может предоставить России такую сферу контроля. Страны либо имеют право выбирать свои собственные механизмы и союзы, либо нет – между ними нет промежутка, и это не тот вопрос, который можно решить с помощью мудрого компромисса.

Однако редко понимают, что это парадигматическое разногласие простирается далеко за пределы этой территории. На самом деле Россия хочет нового международного порядка и новых глобальных – или, по крайней мере, европейских – правил игры. Он хочет покончить со многими основными концепциями того, что было названо либеральным порядком после холодной войны: упор на права человека, возможность смены режима и гуманитарное вмешательство. Это не только геополитическая сделка в ялтинском стиле, но и нечто гораздо более системное.Ограниченный «Ялтинский свет», кусочек «финляндского» района мог бы составить его часть, но лишь незначительную часть. Настоящая проблема глобальна по своему охвату и нормативна по своей природе.

Это не только геополитическая сделка в ялтинском стиле, но и нечто гораздо более системное.Ограниченный «Ялтинский свет», кусочек «финляндского» района мог бы составить его часть, но лишь незначительную часть. Настоящая проблема глобальна по своему охвату и нормативна по своей природе.

То, как Россия отдает приоритет порядку над территорией, проиллюстрировали обмены мнениями в конце 2014 и начале 2015 года, когда некоторые западные страны, шокированные российской аннексией Крыма, начали изучать возможность нового механизма безопасности, который мог бы каким-то образом преодолеть разногласия. Эти переговоры так и не начались, отчасти потому, что обе стороны имели разные взгляды на то, что имеет большее значение.Как описал это один из инсайдеров российской внешней политики: «Запад говорит, что Россия должна покинуть Украину, и после этого мы можем обсуждать новый европейский порядок. Но Москва говорит, что сначала нужно установить порядок «нет-нет», и судьба Украины будет решаться в русле этого урегулирования ».

Взгляд России на новый мировой порядок, которого она желает, по общему признанию, не является ни очень развитым, ни изощренным. Но по сути Москва хочет, чтобы Запад отказался от своего видения либерального международного порядка и вернулся к ведению международных дел на основе realpolitik.И из-за этого Запад и Россия снова оказались в концептуальном противостоянии, похожем на противостояние времен холодной войны – на этот раз не из-за внутренних моделей, а из-за международного порядка.

Корни реальной политики России

Повестка дня России здесь давняя и имеет как внутренние, так и внешние корни. Внутренние корни связаны с траекторией самой России. В начале 1990-х Москва пыталась присоединиться к западной системе в качестве законодателя. Вскоре западные правила вступили в противоречие с внутренними политическими соображениями и желанием правителей сохранить власть, поэтому Россия стала имитировать правила – имитацию демократии.Он оставался таковым более десяти лет, прежде чем, наконец, ясно дал понять, что он вообще не хочет подписываться под западными правилами.

То, как западные ценности и мировая мощь слились воедино в мире «конца истории» начала 1990-х годов, привело к тому, что Россия оказалась в ловушке почти на два десятилетия. Желая играть роль в «однополярном» мире, возглавляемом Западом, и веря в свою собственную западно-европейскую судьбу, Москва подписала длинный список западных норм. Но ее неспособность придерживаться их означала, что Россия так и не стала полноценным членом западной системы с равным правом голоса при принятии решений.Если это так, то было вполне логично, что Россия в конечном итоге дистанцировалась бы от западной внутренней модели и западного порядка.

Важно отметить, что это был не только случай «кислого винограда». Смена направления России также имеет внешние корни. В двадцать первом веке западная либеральная внешняя политика имела несколько историй успеха и множество неудач или почти неудач: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и многие другие. В течение многих лет многие в Москве – те, кто все еще придерживается парадигмы соперничества сверхдержав – полагали, что скрытой целью всех этих действий было ослабление России и укрепление США. К настоящему времени, однако, почти всем очевидно, что эта политика во всяком случае ослабила США. По этой причине Россия теперь не только дистанцируется от ведомого Западом порядка, но и оспаривает жизнеспособность самого порядка. В своей знаменитой речи в Мюнхене в 2007 году президент Путин очень четко сформулировал это: «Однополярная модель не только неприемлема, но и невозможна в современном мире… Модель ошибочна», потому что «это пагубно не только для всех, кто находится в этом мире. системы, но также и для самого суверена, потому что он разрушает себя изнутри.”

К настоящему времени, однако, почти всем очевидно, что эта политика во всяком случае ослабила США. По этой причине Россия теперь не только дистанцируется от ведомого Западом порядка, но и оспаривает жизнеспособность самого порядка. В своей знаменитой речи в Мюнхене в 2007 году президент Путин очень четко сформулировал это: «Однополярная модель не только неприемлема, но и невозможна в современном мире… Модель ошибочна», потому что «это пагубно не только для всех, кто находится в этом мире. системы, но также и для самого суверена, потому что он разрушает себя изнутри.”

Сегодня дебаты между Западом и Россией часто напоминают дебаты о законах природы, о том, как на самом деле устроен мир, когда каждая сторона думает, что другая ошибается. Запад считает, что Россия неуклюже цепляется за старомодные концепции, неспособная адаптироваться к современному миру и его изощренным способам. Россия, со своей стороны, рассматривает Запад как безответственного актора, основанного на убеждениях, который игнорирует реальность в пользу попыток навязать свое собственное представление о том, какой должна быть реальность. Или, другими словами: Запад думает о России как о человеке, застрявшем в геоцентрическом мировоззрении, который никогда не слышал о Галилее или Копернике. А Россия рассматривает Запад как сумасшедшего нью-эйджа, пытающегося вылечить рак с помощью гомеопатии и создающего в процессе катастрофы.

Или, другими словами: Запад думает о России как о человеке, застрявшем в геоцентрическом мировоззрении, который никогда не слышал о Галилее или Копернике. А Россия рассматривает Запад как сумасшедшего нью-эйджа, пытающегося вылечить рак с помощью гомеопатии и создающего в процессе катастрофы.

Из-за этого, когда она бросает вызов либеральному порядку, Россия не обязательно даже думает, что бросает вызов Западу – скорее, Москва думает, что пытается привести Запад в чувство и отказаться от катастрофически утопического мировоззрения, которое уже рушится. врозь и вызывая хаос.Можно утверждать, что Россия пытается сформировать, а не сломать Запад, хотя формирование подразумевает опровержение многих концепций, которые Запад считает важными.

Эта позиция имеет значение для любой потенциальной «сделки» между США и Россией. В дискуссиях о «сделке» часто задают вопрос о том, что Россия может предложить США, и этот список не кажется очень длинным. Но Россия видит это иначе: Москва не считает, что ей нужно что-то предлагать. Вы не платите кому-то за то, чтобы он одумался – это в их собственных интересах.

Вы не платите кому-то за то, чтобы он одумался – это в их собственных интересах.

В 2001 году, когда Россия предложила США использовать базы в Центральной Азии и согласилась с расширением НАТО, она ожидала расплаты соответствующей величины. Этого не произошло: администрация Джорджа Буша, ошибочно полагая, что Россия помогает, потому что она разделяет интересы или даже ценности США, просто сказала «спасибо». Теперь позиции поменялись местами. Россия серьезно относится к своим отношениям с США и может быть готова пойти на компромисс по некоторым практическим вопросам, но на фундаментальном уровне она не думает, что она вообще чем-то должна Западу.Для Москвы в самокоррекции нужен Запад, а не Россия.

Другой организованный мир, конечно, не решит всех проблем России, и более вдумчивые люди в Москве это хорошо понимают. У России по-прежнему будет зависеть от нефти экономика и демографические проблемы. Он по-прежнему будет искать международную роль, которая дала бы ему статус великой державы, которого он так жаждет – и в мире, в котором меняются почти все параметры, найти эту роль будет непросто. Но многие факторы, которые вызвали такое напряжение в отношениях России и Запада за последние 25 лет, будут устранены.

Но многие факторы, которые вызвали такое напряжение в отношениях России и Запада за последние 25 лет, будут устранены.

Может ли Трамп дать России новый международный порядок?

Было действительно удивительно видеть ликование в Москве, когда Дональд Трамп был избран президентом США. Кремль предполагал, что Трамп лишит приоритета управляемый США глобальный порядок, что неизбежно откроет дверь для российской версии международного порядка. Вряд ли кто-то в Москве задумывался, что произойдет, если Трамп избавится не только от западного либерального порядка, но почти от любого порядка вообще.Это точно не в интересах России.

Несмотря на периодическое стремление к риску, Россия не будет процветать в гоббсовском мире в смысле анархической глобальной борьбы «все против всех». Россия не выбрала бы мир Хантингтона, столкновение цивилизаций, контуры которого иногда можно обнаружить в твитах Трампа. Россия хочет быть великой державой среди великих держав – если уже не в биполярном мире, то в многополярном. Он хочет требовать прерогативы великой державы время от времени нарушать законы, но для этого ему нужны законы, которые можно нарушать, и партнеры, чьи реакции предсказуемы.В своей борьбе с Западом путинская Россия иногда допускала пародию на правила, используя букву закона для нарушения своего духа, но это не меняет того факта, что в глубине души Россия остается страной с глубоким законничеством в своем подходе к иностранным делам. политика.

Он хочет требовать прерогативы великой державы время от времени нарушать законы, но для этого ему нужны законы, которые можно нарушать, и партнеры, чьи реакции предсказуемы.В своей борьбе с Западом путинская Россия иногда допускала пародию на правила, используя букву закона для нарушения своего духа, но это не меняет того факта, что в глубине души Россия остается страной с глубоким законничеством в своем подходе к иностранным делам. политика.

Когда был избран Трамп, ожидалось, что Вашингтон и Москва вступят в сговор. В апреле после ракетных ударов США по Сирии ожидалось столкновение. К концу мая сговор снова обсуждается. Однако реальность, вероятно, будет менее четкой и линейной, чем ожидалось в любом случае: при Трампе и Путине отношения между США и Россией, вероятно, будут в первую очередь запутанными и запутанными и склонными к частой смене тона.

Многие эксперты развлекались, обсуждая сходство между Путиным и Трампом: оба они откровенные, авторитарные, мачо-лидеры, которые либо вступают в сговор, либо вступают в конфликт именно из-за своего сходства. На самом деле, два человека редко были менее похожи, чем президенты России и США: один рациональный, расчетливый и системный, а другой – полная противоположность.

На самом деле, два человека редко были менее похожи, чем президенты России и США: один рациональный, расчетливый и системный, а другой – полная противоположность.

Но modus operandi Трампа действительно имеет некоторое сходство с другим российским лидером: предшественником Путина Борисом Ельциным.Как и Ельцин, Трамп пришел к власти вопреки воле истеблишмента (хотя сам был его частью). Как и Ельцин, он правит с помощью своей семьи. У него сильная интуиция, и он слабый системный мыслитель. Он хороший разрушитель системы, но менее силен в создании альтернативы. Он лишает приоритета мировой порядок, построенный его собственной страной. Он действует по прихоти, он персонализирует отношения, на него влияют люди, которых он встречает. Но из-за того, что ему не хватает системного лидерства и административных навыков, он также уязвим для так называемого «глубокого состояния»: сопротивления системы, которое – хорошо или плохо – может помешать ему достичь многих из его политических целей.

Если продолжить аналогию несколько произвольно, отношения Трампа с Россией вполне могут закончиться аналогично отношениям Ельцина с США. Хотя он был хорошо расположен к США и питал прозападные симпатии, Ельцин, в конце концов, не смог создать такую Россию, которую хотел видеть Запад, или построить отношения с Западом так, как последний ожидал. Точно так же сейчас, в мире, который быстро и глубоко меняется, Трамп, будучи тем человеком, которым он является, не смог бы помочь России создать глобальный порядок по своему вкусу, даже если бы захотел.

Как Запад может победить

В конечном счете, Ельцина лучше всего понимать как переходную фигуру. Он покончил с советской коммунистической системой и заложил некоторые семена для последующей персоналистской, путинской системы, но последняя кристаллизовалась только при Путине и благодаря ему. Когда Ельцин ушел в отставку, оставалось еще много разных вариантов будущего. Трамп, вероятно, будет такой же переходной фигурой – штормом, который встряхивает систему, но еще не придает ей новую форму. И, вероятно, именно в ту эпоху после Трампа начнут складываться очертания нового мирового порядка, включая новые отношения между Россией и Западом.

И, вероятно, именно в ту эпоху после Трампа начнут складываться очертания нового мирового порядка, включая новые отношения между Россией и Западом.

Период до этого будет опасным и, вероятно, особенно тяжелым для Европы. Во многих отношениях Европа больше заинтересована в либеральном порядке, возглавляемом Америкой, чем сама Америка, и защищать этот порядок, пока Америка думает о другом, будет нелегко, особенно с учетом внутренних потрясений Европы.Но у Европы не будет иного выбора, кроме как попытаться – потому что для ЕС возвращение к реальной политике, ориентированной на государство, в мире «сфер влияния» будет означать отрицание всей его истории, опыта и идентичности.

Это также будет время беспорядочных и опасных отношений между великими державами. На данный момент просчитанная непредсказуемость России может быть омрачена подлинной непредсказуемостью Америки, но в контексте серьезных глобальных изменений взаимное непонимание, ошибочные мировоззрения и противоречивые подходы могут легко привести к катастрофе.

Россия по-прежнему будет проблемой. Россия преследует цель установления новых международных правил более десяти лет, конечно же, с момента выступления Путина в Мюнхене в 2007 году, и она не откажется от этой цели. Россия знает, чего хочет, и готова терпеть неудачи и разочарования на этом пути. Для достижения своих целей он будет использовать свои возможности для выхода на Запад по мере необходимости. Таким образом, наблюдение за Россией останется важным, как и поимка российских шпионов и хакеров.

В конце концов, однако, результат не будет определяться успехом или неудачей попыток противостоять России. Россия имеет значение, но решающим фактором является сам Запад. Если мы хотим, чтобы Россия приняла и приспособилась к нашей версии мирового порядка, тогда нам сначала нужно восстановить доверие к нашей собственной демократической капиталистической модели и, при необходимости, обновить ее. Нам также необходимо лучше претворять наши принципы в политику (а не придерживаться их просто для удовлетворения морального превосходства), чтобы попытаться представить решения мировых проблем – решения, которые могут работать.

Если нам это удастся, то мы сможем еще раз поговорить с Россией о мировом порядке и провести его на наших условиях. Президент Путин не поддается давлению, но он осознает реалии, пусть и с опозданием, и принимает их, даже если неохотно. Прямо сейчас у России нет стимулов соглашаться с мировым порядком, который она считает нереальным, предлагаемым странами, внутренние модели которых она считает лишенными легитимности и умирающими. Если Россия увидит, что европейский порядок – это не утопия, но у нее есть будущее, ее мировоззрение изменится.

Многие на Западе утешают себя упрощенным сравнением, говоря, что «Запад все же лучше России, и поэтому Россия не может победить». Возможно, это правда, но это не относится к делу. Запад измеряется не против России, а против того, чем должен быть Запад. И немного утешает то, что «Россия не может победить» – Запад все еще может проиграть.

На самом деле Запад противостоит не России, а другому этапу жизни и развития.Вероятно, глобализация и демократия неизбежно столкнутся; естественно, что это противостояние, скорее всего, в первую очередь ощущалось в демократических странах, и теперь эти страны должны найти способ примирить их. Запад борется с препятствиями на пути к демократии, в то время как проблемы России – если сравнение уместно – проистекают из подавления ею демократии. Россия находится на другом этапе пути, но по-прежнему остается частью той же взаимосвязанной экосистемы. Россия может ставить под сомнение Запад и восстать против него, но Запад остается важным центром собственного позиционирования России в мире.Без него Россия сбилась бы с курса.

Запад борется с препятствиями на пути к демократии, в то время как проблемы России – если сравнение уместно – проистекают из подавления ею демократии. Россия находится на другом этапе пути, но по-прежнему остается частью той же взаимосвязанной экосистемы. Россия может ставить под сомнение Запад и восстать против него, но Запад остается важным центром собственного позиционирования России в мире.Без него Россия сбилась бы с курса.

Более вдумчивые россияне это хорошо знают. Во время недавней беседы в Москве один известный и влиятельный человек сначала прочитал своему европейскому гостю лекцию о том, что Европа неуместна, а Евразия – это новая игра, но затем нерешительно спросил: «А как там жизнь… на западной периферии. великой Евразии? » Затем он внимательно выслушал, прежде чем тихо признать: «Конечно, вы должны преодолеть свои проблемы. Иначе нам будет очень тяжело преодолеть свою.«У России больше шансов решить свои проблемы, если Запад сначала решит свои собственные. И тогда мы сможем победить Россию – или победить ее.

Европейский совет по международным отношениям не занимает коллективных позиций. Публикации ECFR отражают только взгляды отдельных авторов.

Пример Карелии и Якутии