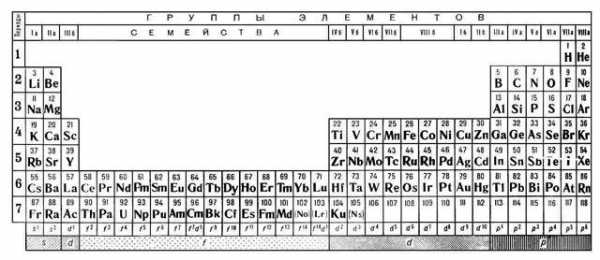

«Длинная» форма таблицы Менделеева

Более правильной можно считать «длинную» форму, в которой периоды представлены одной строкой. Такой вид таблицы также разрабатывал Менделеев, а в усовершенствованном виде она была предложена в 1905 А. Вернером. Сегодня она могла бы выглядеть примерно так:

В свете современных представлений о строении атомов, в строке периодической системы химических элементов расположена последовательность атомов по возрастанию заряда ядра и заполнению электронами внешнего энергетического подуровня. Периодическая система имеет семь периодов. Первый период, содержащий 2 элемента, а также второй и третий, насчитывающие по 8 элементов, называются малыми. Остальные периоды, имеющие 18 и более элементов — большими. Седьмой период не завершён. Номер периода, к которому относится химический элемент, определяется по номеру последнего заполняемого энергетического уровня.

Группы периодической системы элементов (ПСЭ) – это вертикальные последовательности элементов, они нумеруется римской цифрой от I до VIII и русскими буквами А и Б (короткая форма ПСЭ). Эти элементы (одной подгруппы) являются безусловными химическими аналогами; часто элементы подгруппы обладают высшей степенью окисления, отвечающей номеру группы.

К настоящему времени открыты 114 элементов, последние из которых, являются короткоживущими изотопами, обнаруженные в результате ядерных превращений.

Свойства элементов в зависимости от электронного строения атома

Свойства элементов, условно можно разделить на физические и химические. Условность определяется их взаимосвязью. При этом и те и другие свойства зависят от электронного строения атома и положения в ПСЭ. Так у атомов элементов 1 и 2-й главных подгрупп (s-элементы) происходит заполнение s-подуровня и они проявляют ярко выраженные металлические свойства (за исключением водорода, гелия и бериллия). У атомов элементов с 3-й по 8-ю главных подгрупп (р-элементы) происходит заполнение р-подуровня, они обладают в основном неметаллическими свойствами которые в старших периодах ослабевают (за счет удаления электронов внешних подуровней от ядра). d-элементы – имеют переходные свойства (как металлические, так и неметаллические) и располагаются во всех побочных подгруппах ПСЭ, начиная с 4 периода. Это вызвано заполнением d-подуровня, энергия которого близка к последующему s-подуровню (4s≈3d, 5s≈4d и т.д.), а у –s-элементов преобладают металлические свойства. То же относится к f-элементам, у которых происходит заполнение f-подуровня, а размещаться они должны между 2 и 3 группами, но вынесены вниз ПСЭ и расположены в 2-х строках по 14 элементов в каждой (называются редкоземельными элементами).

Энергетические характеристики элементов

Физические и химические свойства в большой степени определяются энергетическими харктеристиками атомов элементов, такими как:

потенциал ионизации;

энергия сродства к электрону;

электроотрицательность.

Потенциал ионизации

Энергия (потенциал) ионизации — разновидность энергии связиили, как её иногда называют, первый ионизационный потенциал (J1) (для многоэлектронного атомасуществуют также понятия второго, третьего и т. д. ионизационных потенциалов, представляющих собой энергию удаления электрона от его свободных невозбуждённыхкатионовс зарядами +1, +2 и т. д. Эти ионизационные потенциалы, как правило, менее важны для характеристики химического элемента),

эффективный заряд ядра, являющийся функцией числа электронов в атоме, экранирующих ядро и расположенных на более глубоко лежащих внутренних орбиталях;

радиальное расстояние от ядра до максимума зарядовой плотности наружного, наиболее слабо связанного с атомом и покидающего его при ионизации электрона;

мера проникающей способности этого электрона;

межэлектронное отталкивание среди наружных (валентных) электронов.

На энергию ионизации оказывают влияние также и менее значительные факторы, такие, как квантово-механическая обменная энергия, спиновая и зарядовая корреляция и др.

Энергия ионизации всегда имеет эндоэнергетическое значение (это понятно, так как чтобы оторвать электрон от атома, требуется приложить энергию, самопроизвольно это произойти не может).

Энергия последовательной ионизации In (кДж/моль) атомов элементов третьего периода | |||||||

Элемент | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |

Na | 495,8 | 4564 | — | — | — | — | — |

Mg | 737,7 | 1451 | 7730 | — | — | — | — |

Al | 577,6 | 1817 | 2744 | 11600 | — | — | — |

Si | 786,5 | 1577 | 3228 | 4350 | 16100 | — | — |

P | 1011,8 | 1904 | 2910 | 4950 | 6270 | 21200 | — |

S | 999,6 | 2253 | 3380 | 4565 | 6950 | 8490 | 27000 |

Cl | 1251,2 | 2296 | 3850 | 5160 | 6560 | 9360 | 11000 |

Ar | 1520,6 | 2666 | 3946 | 5770 | 7230 | 8780 | 12000 |

studfiles.net

таблица Менделеева

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(Перенаправлено с таблица МенделееваПериоди́ческая систе́ма элеме́нтов (таблица Менделеева) — классификация химических элементов, позволяющая выявить зависимость их различных свойств от числа протонов в атомном ядре. Первоначально система разработана русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годы на основании открытого им в 1869 году периодического закона зависимости свойств элементов от атомной массы и является его графическим выражением. Всего предложено несколько сот вариантов изображения периодической системы (аналитических кривых, таблиц, геометрических фигур и т. п.). В современном варианте системы предполагается сведение элементов в двухмерную таблицу, в которой каждый столбец (число столбцов составляет 8) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в определенной мере подобные друг другу.

История открытия

Изначальная работа была озаглавлена Менделеевым как «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». По легенде, мысль о такой системе пришла к нему во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, Менделеев ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Немец Л. Мейер в 1864 году на основании данных об атомных весах предложил таблицу, показывающую соотношение атомных весов для нескольких характерных групп элементов. Многие, особенно в Германии, считают и его первооткрывателем системы — в 1870 году он опубликовал свою таблицу элементов, разработанную, по всей видимости, независимо от Менделеева. Чтобы не путаться с авторскими правами, большинство школьников западного мира изучают эту систему просто как «периодическую систему элементов», без упоминания имени первооткрывателя.

Сущность открытия заключалась в том, что с ростом атомного веса химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определённого количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Например, натрий похож на калий, неон похож на аргон, а золото похоже на серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним добавляются и изменения.

Впоследствии стало ясно, что периодичность системы элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра или атомным номером, равным числу электронов в атоме, распределение которых по электронным оболочкам атома элемента (атомным орбиталям) определяет его химические свойства.

Еще немного позднее было установлено, что предложенная Д. И. Менделеевым система (таблица Менделеева) не является «системой» как таковой, поскольку она, по сути дела, является лишь мнемонической схемой, позволяющей в достаточно грубом виде представить себе взаимное расположение отнюдь не всех элементов. Для указания на ограниченность открытия (таблица Менделеева) Д. И. Менделева достаточно указать, что он практически до самой своей смерти отказывался признать наличие «инертных» газов, не вписывавшихся в логику его таблицы, а также никак не мог объяснить наличие изотопов.

Но как крупный этап в развитии химии открытие Д. И. Менделеева непереоценимо.

Структура периодической системы

Чаще всего используются 3 варианта (таблица Менделеева) : «короткая», «полудлинная» и «длинная». В длинном варианте каждый период занимает ровно одну строчку. В полудлинном варианте лантаноиды и актиноиды вынесены из общей таблицы, чтобы сделать её более компактной. В коротком варианте периоды, начиная с 4-го, занимают по 2 строчки; чтобы было меньше путаницы, символы элементов главных и побочных подгрупп смещены в разные стороны.

Ниже приведён полудлинный вариант (таблица Менделеева).

| IA | IIA | IIIB | IVB | VB | VIB | VIIB | —- | VIIIB | —- | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | ||

| Период | |||||||||||||||||||

| 1 | 1 H |

2 He |

|||||||||||||||||

| 2 | 3 Li |

4 Be |

5 B |

6 C |

7 N |

8 O |

9 F |

10 Ne |

|||||||||||

| 3 | 11 Na |

12 Mg |

13 Al |

14 Si |

15 P |

16 S |

17 Cl |

18 Ar |

|||||||||||

| 4 | 19 K |

20 Ca |

21 Sc |

22 Ti |

23 V |

24 Cr |

25 Mn |

26 Fe |

27 Co |

28 Ni |

29 Cu |

30 Zn |

31 Ga |

32 Ge |

33 As |

34 Se |

35 Br |

36 Kr |

|

| 5 | 37 Rb |

38 Sr |

39 Y |

40 Zr |

41 Nb |

42 Mo |

(43) Tc |

44 Ru |

45 Rh |

46 Pd |

47 Ag |

48 Cd |

49 In |

50 Sn |

51 Sb |

52 Te |

53 I |

54 Xe |

|

| 6 | 55 Cs |

56 Ba |

* | 72 Hf |

73 Ta |

74 W |

75 Re |

76 Os |

77 Ir |

78 Pt |

79 Au |

80 Hg |

81 Tl |

82 Pb |

83 Bi |

84 Po |

(85) At |

86 Rn |

|

| 7 | (87) Fr |

88 Ra |

** | (104) Rf |

(105) Db |

(106) Sg |

(107) Bh |

(108) Hs |

(109) Mt |

(110) Ds |

(111) Rg |

(112) Uub |

(113) Uut |

(114) Uuq |

(115) Uup |

(116) Uuh |

(117) Uus |

(118) Uuo |

|

| Лантаноиды * | 57 La |

58 Ce |

59 Pr |

60 Nd |

(61) Pm |

62 Sm |

63 Eu |

64 Gd |

65 Tb |

66 Dy |

67 Ho |

68 Er |

69 Tm |

70 Yb |

71 Lu |

||||

| Актиноиды ** | 89 Ac |

90 Th |

91 Pa |

92 U |

(93) Np |

(94) Pu |

(95) Am |

(96) Cm |

(97) Bk |

(98) Cf |

(99) Es |

(100) Fm |

(101) Md |

(102) No |

(103) Lr |

||||

www.tablicamendeleeva.narod.ru

Статья Современная форма таблицы Менделеева

Современная форма таблицы Менделеева

Доктор технических наук Р. Сайфуллин, кандидат химических наук А. Сайфуллин

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося российского химика Дмитрия Ивановича Менделеева и 135 лет со дня создания им периодической системы элементов. За истекшее время таблица, наглядно демонстрирующая периодический закон, неоднократно дополнялась и расширялась. До последнего времени в научной и учебной литературе приводилась так называемая короткая форма таблицы. Современный, расширенный вариант таблицы Менделеева составлен авторами статьи на основании последних решений ИЮПАК — Междунаpодного союза теоpетической и пpикладной химии (International Union of Pure and Applied Chemistry — IUPAC). Эта оpганизация, созданная в 1919 году, кооpдиниpует исследования, тpебующие междунаpодного согласования, контpоля и стандаpтизации, pекомендует и утверждает химическую теpминологию, включая названия элементов. Россия, будучи полноправным членом союза, выполняет его решения и рекомендации. Новая форма таблицы была одобрена XVII Менделеевским съездом в сентябре 2003 года. В таблицу внесены самые последние характеристики всех известных на сегодняшний день элементов. Она будет полезна всем, кто изучает химию и физику или просто интересуется современной наукой.

Из истории создания и развития периодической системы

Первого марта 1869 года Д.И. Менделеев обнародовал периодический закон и его следствие — таблицу элементов. В 1870 году он назвал систему „естественной“, а спустя год — „периодической“. Таблица (далёкий прообраз современной), демонстрирующая закон, была представлена Менделеевым под названием „Опыт системы элементов, основанный на их же атомном весе и химическом сходстве“. Им же была дана формулировка закона: „Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, находятся в периодической зависимости от их же атомного веса“. Таблица состояла из шести вертикальных групп, предшественниц будущих периодов. По горизонтали прослеживались ещё не полные ряды элементов, прообразов будущих подгрупп (сегодня — групп) элементов. Она содержала 67 элементов (сейчас их около 120), в том числе три предсказанных, впоследствии открытых и названных „укрепителями периодического закона“.

Естественно, первая таблица была несовершенной, и в последующие годы Менделеев многократно дополнял её и вносил в её структуру изменения. В момент представления первого варианта таблицы (март 1869 года) не были ещё известны благородные („инертные“) газы (Не, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) и отсутствовали сведения о внутреннем строении атомов.

Лишь в двадцатых годах прошлого столетия, после революционных открытий в физике, применения рентгеновских лучей и обнаружения благородных газов, стало возможным дать современное определение закона о периодической зависимости свойств элементов от порядкового номера элемента, а не от атомного веса, как было вначале отмечено Д. Менделеевым. Иными словами, в трактовке закона понятие „атомный вес“ элемента было заменено словами „порядковый (или атомный) номер“, что отвечает числу протонов в ядре атома и, соответственно, числу электронов у нейтрального атома. Определение стало отвечать данным об электронном строении атома, диктующим периодическую повторяемость свойств атомов через 2 (s-элементы), 6 (р-элементы), 10 (d-элементы) и 14 (f-элементы) элементов. Эти цифры отвечают максимально возможному числу электронов на определённом энергетическом уровне атома. Они же соответствуют и числу возможных элементов в соответствующем периоде. На первом энергетическом уровне дозволено быть только двум электронам (на s-уровне). Они привели к наличию в первом периоде двух элементов: водорода и гелия. На втором энергетическом уровне восемь разных электронов отвечают появлению восьми новых элементов — от лития до неона.

Аналогичная картина наблюдается и в третьем периоде. В нём, вместо ожидаемых восемнадцати, также восемь элементов — от натрия до аргона. Здесь произошла задержка с образованием десяти d-элементов из-за того, что 3d-электроны оказались на более высоком энергетическом уровне, чем 4s-электроны. По этой причине 3d-элементы (скандий, титан и др.) появляются лишь в четвёртом периоде после двух 4s-элементов (калий и кальций). Они предшествуют 4р-элементам (от галлия до криптона). Этим объясняется возникновение обобщающего термина — „переходные элементы“, „вставная декада“. В пятом периоде наблюдается аналогичная картина, в него с опозданием приходят 4d-элементы; они также оказываются переходными. Описанные естественные явления были одной из причин создания таблицы из восьми групп. Однако „запаздывают“ также по четырнадцать 4f- и 5f-элементов уже на два периода. Из-за их большего числа и расположения этих электронов в третьем снаружи слое (близость свойств) в обеих обсуждаемых здесь формах таблиц они выделены вне групп. Общее правило при образовании периодов системы — все они начинаются со щелочных металлов с первым ns1-электроном, образующим n-период (n — номер периода системы). Завершает каждый период „инертный“ газ с последним np6-электроном. Исключение — первый период системы, он находится всегда на особом положении.

Таким образом, число элементов в семи известных периодах составляет 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. В соответствии с указанными числами будут наполняться элементами все периоды в порядке возрастания их порядковых номеров. При этом один и тот же элемент может оказаться в различных по номеру группах, что заметно при сравнении двух таблиц.

Рассмотренные цифры позволяют создать таблицы, состоящие из 2, 8, 18 или 32 групп элементов в трёх вариантах — из (2+6), (2+6+10) или (2+6+10+14) групп. Исторически, как наиболее удобные, распространение получили в первую очередь таблицы, состоящие из 8 или 18 вертикальных групп:

а) Короткая форма таблицы. Она, к сожалению, до сих пор приводится в большинстве российских справочников и учебных пособий, хотя официально отменена ИЮПАК в 1989 году. Таблица состояла из VIII (+0) групп „типических“ элементов, подгрупп (иногда и рядов) и периодов элементов. В современной зарубежной литературе эта форма таблицы заменена длинной формой.

б) Длинная (реже называемая длиннопериодной или полудлинной) форма таблицы. Она была утверждена ИЮПАК в 1989 году, состоит из 18 групп, обозначенных арабскими (вместо римских) цифрами, и не содержит „типических“ элементов, подгрупп, рядов и семейств. Её упрощённые варианты появлялись гораздо раньше, но чаще всего с одним отличием — групп, обозначенных римскими цифрами, было восемь (с их растяжкой до восемнадцати за счёт приставок а и b и искусственным созданием триад элементов).

в) Сверхдлинная (реже именуемая длинной) форма таблицы состояла бы из 32 групп элементов. Официально она вряд ли будет принята в предвидимом будущем, так как каждая из 14 дополнительных групп (сверх 18) содержала бы лишь два элемента (один лантаноид и один актиноид), близкие по свойствам ко всем остальным тринадцати элементам периода.

Новая форма таблицы

До 80–90-х годов прошлого века были распространены две первые формы таблицы. Первая — архаичная короткая форма с „насильственной“ упаковкой элементов в восемь (I-VIII), иногда девять (+0) групп, подразделённых дополнительно ещё на ряды (8 или 10) и подгруппы, содержавшие два или три „типических“ элемента, предшествующих, в свою очередь, двум спорным по названиям (A, B или a, b, „главная“ или „побочная“).

При выборе и утверждении длинного варианта таблицы были соблюдены „интересы“ большинства элементов и принцип „золотой середины“ без нарушения основы закона Менделеева — периодичности в свойствах элементов. Сорок элементов (по 10 d-элементов в каждом из периодов с 4 по 7), относимые ранее к „переходным“, или „вставным“ (между s- и p-элементами), и называемые „побочными“, после 1989 года перестали быть таковыми. Они стали полноправными компонентами своих новых десяти групп.

С официальным принятием новой формы таблицы исчезли, став лишними, надуманные или принятые вынужденно термины: „типические элементы“, „подгруппа“ (главная и побочная), „триада“, „ряды“, „семейства“ (железа или платиновых металлов). Все элементы одной группы (кроме водорода и гелия — они всегда на особом положении), расположенные вертикально в один ряд, имеют в принципе одинаковые две наружные (определяющие степень окисления) s- + p- или s- + d-орбитали электронов. Лантаноиды и актиноиды (f-элементы), как и раньше, остаются в третьей группе в соответствии с наличием в их же электронных орбиталях условно s2d1-электронов. Различия в электронной структуре атомов актиноидов здесь не обсуждаются.

Длинная форма таблицы лишена несоответствий, недостатков и очевидных противоречий, присущих её короткой форме, заметных при первом же взгляде на свойства элементов, искусственно собранных в одну и ту же группу. Так, например, в I группу короткой таблицы попали и металлы Cu, Ag, Au, и противоположные по активности щелочные металлы Na, K, Rb, Cs. Несовместимость свойств „одногрупповых“ элементов прослеживается и по всем остальным группам. Обратим внимание лишь на бывшие конечные (VI-VIII) группы. Это — соседство в VI группе двух „типических“ элементов — O и S и их же аналогов Se, Te, Po с тугоплавкими металлами — Cr, Mo, W; в VII группе — элементов, отвечающих агрессивным летучим галогенам F, Cl, Br, I, с не менее тугоплавкими металлами Mn, Tc, Re.

Максимально противоречива структура VIII группы. В неё включены подгруппа VIIIb с „триадой“ („семейство железа“ — Fe, Co, Ni) и „семейство платиновых металлов“ (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt), куда, естественно, должны входить в виде трёх вертикальных рядов и только что полученные элементы 108–110, которые никогда не относились к платиновым. В эту же группу входит, противореча здравому смыслу, и подгруппа VIIIa, куда отнесены благородные газы (He, Ne и другие). С уверенностью можно утверждать, что исторически эти триады-семейства были „втиснуты“ в прокрустово ложе последней (VIII) группы вынужденно, вопреки логике, так как эта группа, согласно электронной структуре атомов, предназначена природой только для указанных газовых элементов. Причина образования такого „Ноева ковчега“ проста: четырём триадам из 3(4) декад в каждом периоде при компоновке таблицы из восьми групп не хватило места в её предшествующих семи группах.

В официально принятой длинной форме таблицы понятия „семейство железа“ и „семейство платиновых металлов“ исчезают логически, так как к ним, согласно их свойствам, совместному распространению в природе, изоморфизму и последовательному изменению электронной структуры, можно было бы присоединить соседей по таблице и справа и слева. Иными словами, первое семейство можно расширить, например, до ванадия и цинка включительно, а во второе — поместить другие благородные металлы — серебро, золото, ртуть; старые понятия надуманы искусственно, будучи привязаны к структуре бывшей VIII группы.

В предложенную таблицу для каждого элемента введены также две альтернативные величины относительной электроотрицательности (ОЭО) атомов (их способности в молекуле притягивать электроны, участвующие в образовании химических связей) и основные физические параметры соответствующих простых веществ. Использовать значения ОЭО важно, в частности, для исключения и исправления устаревших ошибочных названий и написания химических формул бинарных соединений. Например, водородные соединения элементов второго периода Н4С, Н3N, h3О, НF согласно значениям ОЭО (для водорода около 2,0, для других элементов — от 2,5 для углерода до 4,0 для фтора) называются соответственно карбидом, нитридом, оксидом и фторидом водорода. В соответствии с этим приведённые написания формул аммиака и метана более справедливы, нежели традиционные (Nh4 и СН4).

Однако, несмотря на справедливое разрешение ИЮПАК давно назревшей проблемы и принятие новой системы во всём мире, её использование в российском образовании и науке неоправданно запаздывает. Вместе с тем есть и отрадные исключения из этого. Помимо ряда изданий нового варианта таблицы, предложенного авторами настоящей статьи, можно отметить публикации простых вариантов длинной формы таблицы рядом передовых российских издательств, а современной таблицы на двух языках — в новом семитомном справочном издании. В отличие от российских, зарубежное образование и наука приняли к исполнению решение ИЮПАК 1989 года незамедлительно. Интернет также сообщает только о наличии длинной формы таблицы.

Современный вариант периодической системы, первый в российских публикациях, был создан в 1999 году. Новая форма таблицы Менделеева учебно-справочного назначения отвечает международным стандартам. Кроме русских и латинских названий элементов в ней приводятся английские и американские формы их написания. Чтобы сохранить преемственность таблиц и упростить использование её длинной формы, новые номера групп в ней согласованы со старыми (римскими) номерами групп (I — VIII) и подгрупп (a, b), хотя зарубежные источники прежние обозначения уже не указывают. Упрощённые варианты рациональной длинной таблицы были распространены ещё задолго до 1989 года, в том числе в СССР, с одним отличием — номеров групп было восемь (они обозначались римскими цифрами), но они „растягивались“ до восемнадцати за счёт приставок а и b и искусственного создания триад элементов. В новой таблице приведены исправленные атомные массы элементов, утверждённые ИЮПАК в 1995 году, и новые названия десяти последних элементов, окончательно утверждённые, также этой организацией, в 1997-м. Аналоги такой системы, в основном англоязычные, широко распространены в зарубежной литературе.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://wsyachina.narod.ru

bukvasha.ru