Kvant. Инерция и инертность — PhysBook

Кикоин А.К. Инерция и инертность //Квант. — 1985. — № 11. — С. 20-21.

По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала “Квант”

Эти два слова, близкие по звучанию, употребляются и в физике, и в обыденной жизни. Многие считают, что «инертность» и «инерция» как физические понятия равнозначны друг другу, что они — синонимы. Действительно ли это так?

Слова-синонимы можно заменять одно другим (например, «спешить» и «торопиться»), если не говорить о некоторых стилистических оттенках. Но как раз этим свойством взаимозаменяемости слова и понятия «инерция» и «инертность» не обладают. Первый закон Ньютона называют законом инерции, но никто не назовет его законом инертности. Существует термин «инерциальная система отсчета», но никто не скажет «инертная система отсчета». Можно сказать «движение по инерции», но нельзя — «движение по инертности». Число таких примеров можно и увеличить.

Но если слова неравнозначны, то это значит, что за ними кроются разные понятия. Попытка толковать слова «инерция» и «инертность» как выражающие два разных физических понятия сделана в учебнике «Физика 8» (глава 4).

Что такое инерция?

В 1632 году вышла в свет книга Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». В ней наряду с другими важными идеями, относящимися к механике, сформулировано и положение, получившее потом название закона инерции и ставшее основой динамики. Галилей пришел к нему с помощью очень простого рассуждения, основанного на опытах и наблюдениях.

Скатываясь по наклонной плоскости вниз, шарик непрерывно увеличивает свою скорость. Тот же шарик, двигаясь по наклонной плоскости вверх, скорость свою уменьшает. «А… что произошло бы с тем же движущимся телом на поверхности, которая не поднимается и не опускается?» — спрашивает Галилей. Ответ на этот вопрос и есть закон инерции в его первоначальной галилеевской формулировке: Когда тело движется по горизонтальной плоскости, не встречая никакого сопротивления движению, то… движение его является равномерным и продолжалось бы постоянно, если бы плоскость простиралась- в пространстве без конца». На ряде других примеров Галилей показывает, что движение по инерции должно быть не только равномерным, но еще и прямолинейным.

В 1687 году Ньютон обобщил это утверждение и дал ему такую формулировку: «Всякое тело продолжает сохранять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, поскольку оно не принуждается приложенными силам изменять это состояние». Силу Ньютон определяет как «действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».

Латинское слово «inertia» переводится на русский язык как «бездеятельность» и даже… «лень»! Тело, к которому не приложены силы, само по себе свою скорость не изменяет — ему как бы лень это делать. Поэтому закон Галилея—Ньютона (первый закон Ньютона) и получил название закона инерции.

Механическое движение — это явление природы. Значит, и частный случай движения — движение, при котором тело сохраняет свою скорость,— тоже явление, явление инерции

Известно, что всякое движение тела рассматривается относительно определенных систем отсчета. Системы отсчета, относительно которых может наблюдаться явление инерции, называются инерциальными. Утверждение о том, что такие системы отсчета существуют, по существу и составляет содержание закона инерции.

Что такое инертность?

Что касается этого понятия, то о нем достаточно подробно говорится в § 22 «Физики 8». Когда два тела взаимодействуют между собой, то оба они получают ускорения, но ускорения, вообще говоря, различные: у одного меньше, чем у другого. О том теле, у которого ускорение меньше, можно сказать, что его движение больше похоже на движение по инерции (при котором ускорение равно нулю). Поэтому о таком теле говорят, что у него инертность больше, чем у его партнера по взаимодействию. Времени взаимодействия (оно одинаково для обоих тел) ему «не хватило», чтобы изменить свою скорость на столько же, на сколько это «сделало» другое тело. Более инертному телу требуется большее время на то, чтобы изменить скорость на заданную величину, чем телу менее инертному. Таким образом,

Инерция — Эфиродинамика Вики

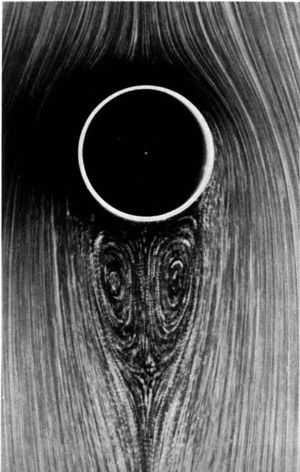

Вихревое образование в зоне пониженного давления.

Вихревое образование в зоне пониженного давления.Инерция — реакция, вызванная механическим сопротивлением тела с внешней средой (эфиром), возникающая в момент изменения состояния движения тела в виде направленного силового давления – силы инерции.

Направление силы инерции зависит от состояния движения тела:

- при ускорении возникает силовое давление, направленное “на грудь” с целью сохранения покоя в рамках движения.

- при торможении возникает силовое давление, направленное “в спину” с целью сохранения кинетической энергии в рамках движения.

- при криволинейном движении возникает силовое давление, направленное с целью сохранения прямолинейности движения.

Важно отметить, что при движении тела, в зоне пониженного давления внешней среды, возникает тороидальное вихревое образование, силовое воздействие которого направлено против сопротивления с внешней средой. Формирование вихря, в том числе его рассеивание, происходит не моментально, с некоторым запаздыванием. В связи с этим, возникает разница силовых воздействий на тело (сопротивления среды и вихревого образования), которая определяет величину силы инерции.

Значение от разных источников

Инерция (ru.knowledgr.com) [2] — сопротивление любого физического объекта к любому изменению в его состоянии движения, включая изменения его скорости и направления. Это – тенденция объектов продолжать перемещаться в прямую линию в постоянной скорости. Принцип инерции – один из основных принципов классической физики, которые используются, чтобы описать движение объектов и как они затронуты приложенными силами. Инерция прибывает из латинского слова, iners, означая неработающий, вялый. Инерция – одно из основных проявлений массы, которая является количественной собственностью физических систем. Исаак Ньютон определил инерцию как свой первый закон

Инерция атомов (гипотеза)[3]

Явление инерции укажет направление при ответе на вопрос о том, как температура или механические колебания могут рождать электромагнитной волны, то есть, каким образом механическая энергия переходит в свет? Например, существует явление сонолюминесценции (рис. 89), когда под действием ультразвука в центре резервуара с водой создаётся стоячая сферическая волна и появляется источник голубоватого света – звук превращается в свет [36].

Прежде чем продолжить рассказ и пытаться описать причины появления света, следует дать определения некоторым терминам. Приводимый ниже (в сокращении) текст взят из статьи [20]. «Пространство, сконцентрировавшееся в результате вращения в малом объёме, – это элементарные частицы. Из-за концентрации пространства в элементарных частицах, вся остальная часть пространства Вселенной соответственно разредилась. В отличие от пространства, материя обладает только одним и единственным свойством – она оказывает сопротивление изменению скорости или направления своего движения. Материя обладает свойством оказывать сопротивление изменению скорости или направления движения, даже если в данный момент это свойство не проявляется, и мы именуем это свойство

В этом отрывке довольно кратко и ёмко изложена суть. Значит, инерция – это неотъемлемое свойство материи, а масса лишь увязывает количественное содержание материи в теле с его весом. В известных автору опытах есть очевидное проявление инерции, но ни одного проявления массы. Даже вес тела – это инерция в том случае, если считать гравитацию непрерывным потоком эфира к центру планеты. Если эфир, воспринимаемый как гравитация, пронизывает тело насквозь, то можно сказать, что вес тела является сопротивлением материала. Именно из этого следует, что инерция будет пропорциональна массе тела (количеству материи), а не площади его поперечного сечения. Даже при перемещении объекта вдоль поверхности Земли это будет движением тела в эфире с одновременным прохождением эфира сквозь тело, что аналогично механизму гравитации. Отсюда следует тождественное равенство «гравитационной» и «инерционной» масс. Парусность атомов и трение об эфир тут совершенно ни при чём, они ничтожно малы. Инерцию тела, состоящего из атомов, нельзя описать как результат «трения» при движении в эфире или как результат «эфирного давления» с разных сторон предмета, поскольку частицы эфира движутся со скоростями, на много порядков бóльшими, чем мы сможем разогнать наш предмет (даже в гравитационном поле). Даже при скоростях предмета, измеряемых в единицах км/с, он будет практически покоиться относительно эфира, так как амеры имеют (выражаясь известными терминами) «тепловую» скорость движения в тысячи км/с. Именно такая высокая скорость позволяет говорить о практически мгновенном распространении гравитации от Солнца до последней планеты. Иначе бы сила гравитации значительно отставала от Солнца и солнечная система не могла бы перемещаться в космосе как единое целое. Даже планеты и огромные солнца не испытывают скольнибудь ощутимого трения об эфир при своём движении. За время смещения на 1 мм амеры на встречном пути небесного тела многократно успеют дотронуться до него и отскочить обратно. И, чтобы получить «лобовое сопротивление» от сжатия эфира, надо будет ускорить каждый атом до световой скорости, а это потребует колоссальных затрат энергии, ещё не изобретено двигателя для совершения такого разгона. Почему именно до световой? Потому что именно на этой скорости лобовое сопротивление эфира начинает тормозить бесконечно разгоняющийся фотон и уравновешивает силу, толкающую его вперёд, убавляя ускорение до нуля и выводя скорость на константу. Но это совершенно не означает, что нельзя преодолеть скорость света, просто для этого надо создать условия. Так, например, пассажирский самолёт может лететь быстрее скорости звука относительно земли, если попадёт в сонаправленный воздушный поток.

Двигая тело, мы сначала сообщаем ему энергию, совершаем работу по изменению кинетической энергии каждой частички, разгоняем его. Однако усилие распределяется не одинаково по всем точкам, а пропорционально массе каждой из них. Затем, двигаясь по инерции, тело расходует полученный запас на борьбу с силами трения. Если бы атомы тела не цеплялись электронными оболочками за атомы опоры или атмосферы (например, волчок, парящий над магнитом в вакууме), то такое движение, тормозящееся абсолютно ничтожным трением об эфир, можно было бы считать вечным!

Инерция в веществе – это дополнительное запаздывание распространения возмущения между ядром и электронными оболочками (принцип близкодействия). Требуется какое-то время на снятие механического напряжения и перераспределения полученной энергии от места приложения силы до каждой точки предмета. Если скорость движения атомов связывается с температурой, то можно сказать, что в теле идёт выравнивание температур. Рассуждая логически, можно получить вполне правдоподобное представление о причинах задержки реакции системы на внешнее воздействие. Поскольку масса ядра отличается от массы электронных оболочек примерно в 1836 раз и имеет размер ≈10-15…10-14 м, что на четыре порядка меньше размера атома (≈10-10 м), то можно описать атом газа как надутый воздушный шарик, в центре которого на тонких пружинках подвешена крошечная тяжёлая бусинка. На рисунке 90 упрощённо изображён механизм инерции.

Например, каждый атом автомобиля покоится, пока водитель заводит мотор. Двигатель передаст вращение на трансмиссию и, далее – на колёса, которые оттолкнутся от дороги. Если дорожное покрытие крепкое, то ответная реакция толкнёт шины вперёд. Помните, что атомы связаны только химически, то есть механическое воздействие от одного к другому передаётся за счёт колебаний электронных оболочек. Ядру, как составной части тома, движение будет передаваться только через «пружинящие связки» – фотонные нити. Поэтому, когда электронные оболочки кузова и сидений машины уже получили свой импульс, атомы вашего тела почувствуют «подталкивание в спину». Одновременно с этим натяжение фотонных нитей, идущих к ядру атома, возрастает. Вспомните, о чём говорилось выше: чтобы изменить значение скорости и преодолеть сопротивление надо совершить работу. И эта работа по ускорению «тяжёлого» атомного ядра будет чуть ли не в 2000 раз больше, чем потребовалось для перемещения электронов, поскольку не вся энергия потратится на разгон – часть её переходит в потенциальною энергию фотонных нитей и сообщится ядру спустя какоето короткое время, но не мгновенно. Внешнее воздействие передастся центральной части атома со скоростью движения эфира, не раньше. То есть электроны немного подвинулись и остановились – их тянет назад ядро. После того, как автомобиль приобрёл постоянную скорость, деформации и напряжения в атомах спадают. Они появятся при очередном разгоне или торможении. Педаль тормоза снова остановит только внешние, более лёгкие оболочки молекул машины, а кто остановит центральную часть? Протонам и нейтронам нет причины тормозиться: трение об эфир так мало, что даже планеты огромного размера проходят сквозь него, не останавливаясь. Протоны могут только натянуть фотонные нити и тем самым постараться увлечь за собой электроны и весь автомобиль в целом. Поэтому, чем больше масса ядра, тем больше инерции или сопротивления материала мы обнаруживаем при попытках изменить вектор скорости предмета.

Любопытно, что на повороте сила действует на нас перпендикулярно движению, потому что она вызвана центробежной силой, оказывающей наибольшее действие на ядро атома (рис. 91). Силой давления «набегающего» сбоку эфира это пояснить нельзя, поскольку сжать эфир таким способом невозможно, он просто пройдёт насквозь.

Теперь стало понятно, что такая вещь, как инерция вещества, относится к системе из протона и электрона, которые приобретают различные скорости и ускорения (пропорциональные количеству материи в них) при механическом воздействии.

Инерционные колебания внутренних частей атома просто обязаны повлиять на многие процессы, происходящие в макромире: на теплоперенос, электромагнитные явления, скорость химических реакций, разрушение или уплотнение агрегатов молекул (например, дегазация растворов) под действием внешней периодической силы. При этом для каждого такого процесса будет своя резонансная частота или набор таких частот.

Автор считает уместным добавить в изложенную теорию наблюдения, не имеющие научного подтверждения. Если изобразить нуклоны в форме шаров, прилегающих друг к другу и окутанных рыхлой эфирной оболочкой (названной на рис. 30 «глюоно»), увеличивающей внешний диаметр каждого нуклона, то форма составленных из них ядер окажется похожей на древний орнамент, известным сегодня под названием «Цветок жизни», символ создания мира из «Великой Пустоты» (рис. 92).

Также в этой структуре ядра можно насчитать семь кругов в плоскости и двенадцать шаров вокруг центрального – не является ли это причиной для существования семи основных цветов в радуге, 7 нот натурального звукоряда и 12 разных высот, входящих в квинтовый круг? Разница между крайними частотами октавы, как и в радужном спектре, равна двум (рис. 93). Ведь оттенок и звучание ноты определены через колебания, резонирующие с геометрией материального объекта. Не будет резонанса – картина потеряет цвет, а колебания воздуха в музыкальном инструменте быстро затухнут.

Чуть позже будет рассказано о роли колебаний внутриатомных структур в других физических процессах. Графики многих процессов, как и затухающих колебаний маятника, имеют в своей основе экспоненциальную зависимость.

Об эфиродинамической природе инерции [4]

Недавно мы заметили, что та часть эфиродинамики, которая бы раскрывала природу механических явлений, находится в довольно в сыром виде. В связи с этим попробуем порассуждать о природе инерции, используя наличие газообразной среды.

Для удобства будем считать частицы вещества непроницаемыми для эфира шарами с некоторым радиусом. Тогда для шара, движущегося с ускорением в жидкости справедлива гидродинамическая формула силы сопротивления:

Получается, что сила зависит от ускорения с некоторым коэффициентом, который включает в себя радиус обтекаемого тела, плотность среды и безразмерный параметр. Возникает вопрос: можем ли мы обозначить этот коэффициент как инертную массу и тем самым считать раскрытой природу инерции? Конечно, эта формула справедлива для жидкостей, но она все равно может иллюстрировать процессы в газе в каком-то приближении.

Существуют также силы, связанные со скоростью (а не ускорением) движения в среде, но в данном случае мы их не рассматриваем, так как на практике такие силы едва заметны, о чем говорит закон сохранения импульса.

Если наши вышеизложенные рассуждения верны, и инертная масса тел связана с их ускоренным движением в газоподобной среде, то мы можем двигаться дальше. Будем считать силу сопротивления со стороны газа силой инерции (в общем смысле), а коэффициент перед ускорением — массой. Получается, что при равномерном вращении тела вокруг какой-либо оси, испытываемые им силы имеют эфиродинамическую природу. А именно: нормальное (центростремительное/осестремительное) ускорение связанно с радиальным (сонаправленным с радиус-вектором от оси вращения до рассматриваемой точки) потком эфира. Выходит, что вращающиеся тела являются своеобразными аналогами центробежных насосов эфира, «откачивающих» эфир от оси вращения тела и ускоряющих его в плоскости вращения. Это в свою очередь понижает давление эфира у оси, что вызовет потоки, параллельные оси вращения и стремящиеся выровнять давление.

Для дальнейших рассуждений в рамках этих идей нужно удостовериться, что вышеизложенная информация более или менее непротиворечива. Поэтому призываю задавать вопросы в комментариях.

Рассуждая дальше, можно рассмотреть, что будет происходить с потоками эфира на расстоянии от вращающегося тела, и тем самым раскрыть природу устойчивости гироскопа в «пространстве».

Анонимные отзывы

Вырази своё мнение! Это бесплатно, безопасно, без регистрации и рекламы.

См. Популярные статьи

См. Журнал комментариев (всего 19)

См. Журнал форума

etherdynamics.wiki

Явление инерции, теория и примеры

Из практики реальной жизни мы знаем, что тело не может изменить свою скорость самостоятельно. В IV веке Аристотель писал о том, что все движущееся движимо чем-то. Авторитет Аристотеля был очень велик, и только спустя 2 тысячи лет Галилей показал, что если на тело не оказывают воздействие другие тела, то оно находится в покое или может двигаться равномерно и прямолинейно. При этом такое движение происходит бесконечно долго. Чем меньше действие других тел, тем меньше изменяется скорость перемещения тела, тем ближе движение к равномерному.

Определение инерции

Явлением инерции называют явление, при котором скорость тела остается неизменной, если на него не действуют другие тела или их действие взаимно компенсируются. Inertia — от латинского бездеятельность, косность.

Явление инерции становится очевидным тогда, когда изменяется величина или направление скорости движения. Так, при уменьшении скорости движения автомобиля, особенно, если это происходит резко, водитель и пассажиры отклоняются вперед, продолжая движение. Если резко затормозить при езде на велосипеде, то можно перелететь через его руль вперед.

Если любое тело вывести из состояния покоя, то после прекращения воздействия на него, оно будет двигаться по инерции.

Движение тела, если равнодействующая сил, приложенных к нему равна нулю, называют движением по инерции.

Так, пуля, вылетевшая из дула пистолета двигалась бы бесконечно долго с постоянной скоростью, если бы на нее не действовал воздух, создавая силу трения. По инерции движется ракета, удаленная от всех небесных тел после того как у нее выключили двигатели.

Закон инерции

Выводы Галилея были обобщены И. Ньютоном, который сформулировал закон инерции (или первый закон Ньютона):

Каждое тело находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно, относительно любой инерциальной системы отсчета, до того момента пока действие на него других тел не заставит его изменить свое состояние.

Закон инерции является важным и независимым законом. Он отображает возможность определить пригодность системы отсчета для рассмотрения движения в динамическом и кинематическом смыслах. Он стал первым шагом при установлении основных законов классической механики.

Примеры решения задач

ru.solverbook.com

Что такое инерция?

Тела не могут самостоятельно приходить в движение или изменять его направление, для этого необходимо воздействие внешней силы. Такое противодействие изменениям называется инерцией, которая просто означает, что тела, находящиеся в покое, остаются в покое, а движущиеся — в движении, пока на них не окажут воздействие внешние силы.

Например, после выключения электрического вентилятора колесо с лопастями продолжает какое-то время быстро вращаться и лишь потом замедляет свой ход и останавливается. Если бы не было трения в подшипниках и аэродинамического сопротивления, колесо вращалось бы неограниченное время и после выключения вентилятора. Однако после того как колесо остановится, оно уже не сможет снова начать самостоятельно вращаться. Для того чтобы вентилятор начал работать, необходима внешняя сила,

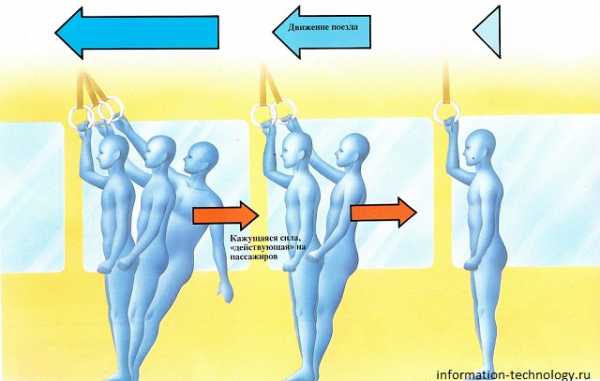

в данном случае электродвигатель. Стремление всех тел сохранять состояние движения или покоя объясняет, почему пассажиры, стоящие в проходе поезда, начинают падать назад или вперед в те моменты, когда поезд трогается или останавливается (рисунки сверху и снизу).

С тех пор как греческий философ Аристотель более 2000 лет назад ввел понятие инерции, многие великие мыслители ломали себе голову над ее смыслом. В 1635 году итальянский физик Галилео Галилей выполнил серию экспериментов с шарами, скатывающимися по наклонной плоскости, что позволило ученому впервые сформулировать понятие инерции в современном ее понимании. Основываясь на работах Галилея, Исаак Ньютон обобщил свои наблюдения в области инерции в первый из трех законов механики, носящих его имя.

Покоящиеся тела

Как показано на рисунке над текстом, пассажиры были застигнуты врасплох, когда поезд начал движение, и они начинают падать назад. Диаграмма справа показывает, что силу, препятствующую падению пассажиров, передает ручной ремень, в то время как сила тяжести держит их на месте. Пассажиры реагируют на ускорение так, как будто невидимая сила тянет их назад.

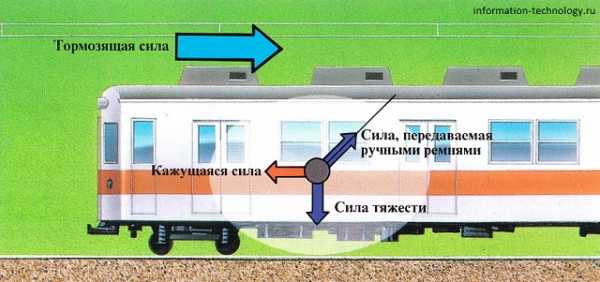

Движущиеся тела

Когда движущийся поезд замедляет свой ход, его тормоза создают силу, направленную противоположно направлению движения {голубая стрелка). Так как на пассажиров, стоящих внутри поезда, тормозящая сила не действует, они продолжают движение и начинают падать вперед. Сила, передаваемая через ручной ремень, и сила тяжести останавливают падение пассажиров. Резкое торможение поезда создает у пассажиров ощущение, что какая-то сила толкает их вперед.

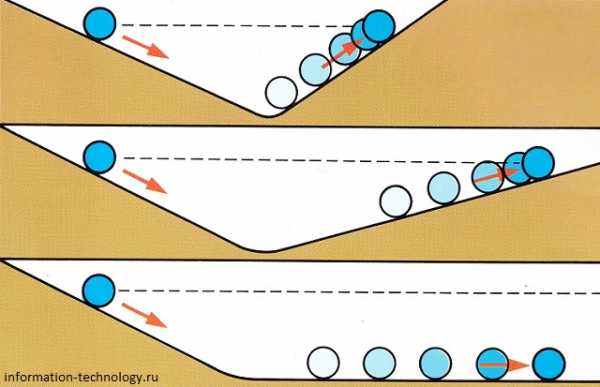

Эксперимент Галилея

Наблюдая за шарами, перекатывающимися по наклонным плоскостям, Галилей правильно сформулировал понятие инерции. При отсутствии трения, замедляющего движение тел, шарик, скатывающийся по наклонной плоскости, продолжал бы качение вверх по другой наклонной плоскости {верхний рисунок) до тех пор, пока его кинетическая энергия (энергия движения) не была бы полностью израсходована на преодоление силы тяжести. В среднем примере шарик перемещается вдоль второй наклонной плоскости дальше, чем в верхнем, так как вторая наклонная плоскость не столь крута. Галилей сделал вывод, что если бы угол наклона второй наклонной плоскости стал бы еще меньше, шарик прокатился бы еще дальше, прежде чем уступить силе тяжести. А если бы вторая плоскость была бы горизонтальной, как в нижнем примере, сила тяжести не влияла бы на движение и шарик катился бы вечно.

information-technology.ru

Реферат Инерция

скачатьРеферат на тему:

План:

- Введение

- 1 Формулировка

- 2 История

- 3 Смежные понятия Литература

Примечания

Введение

Ине́рция (от лат. inertia — бездеятельность, косность) — явление сохранения скорости тела в случае, если внешние воздействия на него отсутствуют или взаимно скомпенсированы.

1. Формулировка

Существование явления инерции в классической механике постулируется Первым законом Нью́тона, который также называется Зако́ном ине́рции. Его классическую формулировку дал Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии»:

Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

Современная формулировка закона:

Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Системы отсчёта, в которых выполняется закон инерции, называют инерциальными системами отсчёта (ИСО). Все другие системы отсчёта (например, вращающиеся или движущиеся с ускорением) называются соответственно неинерциальными. Проявлением неинерциальности в них является возникновение фиктивных сил, называемых «силами инерции».

2. История

Древнегреческие учёные, судя по дошедшим до нас сочинениям, размышляли о причинах совершения и прекращения движения. В «Физике» Аристотеля (IV век до н. э.) приводится такое рассуждение о движении в пустоте[1]:

| Никто не сможет сказать, почему [тело], приведенное в движение, где-нибудь остановится, ибо почему оно скорее остановится здесь, а не там? Следовательно, ему необходимо или покоиться, или двигаться до бесконечности. |

Однако сам Аристотель считал, что пустота в природе не может существовать, и в другом его труде, «Механике», утверждается[2]:

| Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое действие. |

Наблюдения действительно показывали, что тело останавливалось при прекращении действия толкающей его силы. Естественное противодействие внешних сил (сил трения, сопротивления воздуха и т. п.) движению толкаемого тела при этом не учитывалось. Поэтому Аристотель связывал неизменность скорости движения любого тела с неизменностью прилагаемой к нему силы.

Только через два тысячелетия Галилео Галилей (1564—1642) смог исправить эту ошибку Аристотеля. В своем труде «Беседы о двух новых науках» он писал[2]:

| …скорость, однажды сообщенная движущемуся телу, будет строго сохраняться, поскольку устранены внешние причины ускорения или замедления, — условие, которое обнаруживается только на горизонтальной плоскости, ибо в случае движения по наклонной плоскости вниз уже существует причина ускорения, в то время, как при движении по наклонной плоскости вверх налицо замедление; из этого следует, что движение по горизонтальной плоскости вечно |

Это суждение нельзя вывести непосредственно из эксперимента, так как невозможно исключить все внешние влияния (трение и т. п.). Поэтому, здесь Галилей впервые применил метод логического мышления, базирующийся на непосредственных наблюдениях и подобный математическому методу доказательства «от противного». Если наклон плоскости к горизонтали является причиной ускорения тела, движущегося по ней вниз, и замедления тела, движущегося по ней вверх, то, при движении по горизонтальной плоскости, у тела нет причин ускоряться или замедляться, и оно должно пребывать в состоянии равномерного движения или покоя.

Таким образом, Галилей просто и ясно доказал связь между силой и изменением скорости (ускорением), а не между силой и самой скоростью, как считал Аристотель и его последователи. Это открытие Галилея вошло в науку как Закон инерции. Надо отметить, что Галилей допускал свободное движение не только по прямой, но и по окружности (видимо, из астрономических соображений). В современном виде закон инерции сформулировал Декарт. Ньютон включил закон инерции в свою систему законов механики как первый закон.

3. Смежные понятия

Принцип относительности Галилея: во всех инерциальных системах отсчёта все механические процессы протекают одинаково (если начальные условия для всех тел одинаковы). В системе отсчёта, приведенной в состояние покоя или равномерного прямолинейного движения относительно инерциальной системы отсчёта (условно — «покоящейся»), все процессы протекают точно так же, как и в покоящейся системе.

Следует отметить, что понятие инерциальной системы отсчёта — абстрактная модель, то есть некий идеальный объект, рассматриваемый вместо реального объекта (примерами абстрактной модели служат абсолютно твердое тело или нерастяжимая невесомая нить). Реальные системы отсчёта всегда связаны с каким-либо объектом или объектами и соответствие реально наблюдаемого движения тел в таких системах с результатами расчётов будет неполным. В то же время точность подобной абстракции в земных условиях весьма велика и ограничивается лишь величиной искривления пространства-времени, которое было предсказано в рамках общей теории относительности (1915 год) и впервые зафиксировано в 1919 году при исследовании отклонения света в гравитационном поле Солнца.

Инертность — свойство тела, состоящее в том, что для изменения его скорости относительно инерциальной системы отсчёта необходимо определённое воздействие на него. Мерой инертности в физике выступает инертная масса.

Литература

- Лич Дж. У. Классическая механика. М.: Иностр. литература, 1961.

- Спасский Б. И.. История физики. М., «Высшая школа», 1977.

- Том 1. Часть 1-я; Часть 2-я

- Том 2. Часть 1-я; Часть 2-я

- Кокарев С. С. Три лекции о законах Ньютона. Ярославль. Сб. трудов РНОЦ Логос, вып. 1, 45-72, 2006.

Примечания

- Физика (Аристотель)/Книга 4/Глава 8 – ru.wikisource.org/wiki/ru:Физика_(Аристотель)/Книга_4/Глава_8

- ↑ 12Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики – eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/EinsteinInfeld1965ru.djvu. — М.: Наука, 1965. — С. 10-12.

wreferat.baza-referat.ru

Инерция

Инерция

Старый серый ослик Иа-Иа стоял

один-одинешенек в заросшем чертополохом

уголке… и думал о серьезных вещах.

Иногда он грустно думал: «Почему», а иногда:

«По какой причине?», а иногда он думал даже так:

«Какой же отсюда следует вывод?».

Александр Милн «Винни Пух»

Все не раз слышали выражение «двигаться по инерции». В данной теме разговор пойдёт о том, что это значит. Именно такие вопросы следует задавать, как ослик Иа-Иа в эпиграфе, изучая что-либо (в частности, характер движения того или иного тела).

Рассмотрим ряд примеров. Известно, что если нести какой-либо предмет, то этот предмет продолжает двигаться вместе с тем, кто его несёт. Если толкать какой-либо предмет, то он тоже будет двигаться впереди толкающего. Но если прекратить своё воздействие, то предмет остановится. Исходя из таких соображений, древнегреческий философ Аристотель считал, что «движется движимое».

То есть, Аристотель полагал, что для того, чтобы тело двигалось с постоянной скоростью, нужно постоянно воздействовать на это тело. Этим убеждением хорошо объяснялись многие виды движения. Например, то, что телега сама не поедет, пока лошадь её не потянет. Но, его выводы были несколько поспешны. Обратим внимание на следующие ситуации: если ударить ногой футбольный мяч, то он, катясь по земле, рано или поздно, остановится. Это происходит из-за трения между поверхностью земли и мячом.

Если скатываться с горки на санках, оказавшись на ровной поверхности, можно ещё какое-то время ехать и только потом остановиться.

И в том, и в другом примере, некое воздействие на тела мешает этим телам двигаться с постоянной скоростью.

Теперь рассмотрим несколько иной пример: возьмем тележку и положим на неё мячик. На небольшом расстоянии от тележки сделаем насыпь из песка. Плавно толкнем тележку в сторону насыпи. При движении тележки с постоянной скоростью, мячик будет оставаться неподвижным. Как только тележка столкнется с насыпью, она очень быстро потеряет свою скорость. В момент столкновения мячик начнет двигаться в том направлении, в котором двигалась тележка. Что же заставило мячик начать двигаться? Ведь на него ничего не воздействовало. На тележку подействовал песок, и она изменила свою скорость. А вот на мячик ничего не действовало, и именно поэтому, он продолжил движение с прежней скоростью.

Подобные опыты заставили Галилео Галилея усомниться во мнении Аристотеля.

Галилей провел множество опытов и написал несколько серьёзных работ, в одной из которых он говорил следующее: «Когда тело движется по горизонтальной поверхности, не встречая никакого сопротивления движению, то движение его является равномерным и продолжалось бы постоянно, если бы плоскость простиралась в пространстве без конца». Однако, это высказывание не полностью отражает суть: во-первых, оказать некое воздействие нужно не только для изменения величины, но и для изменения направления скорости. Например, можно отбить теннисный мяч так, что он полетит в другом направлении с той же скоростью, но для этого всё равно нужно оказать воздействие. Во-вторых, без воздействия нельзя вывести тело из состояния покоя. Например, если мячик покоится на холмике, то он так и будет там лежать, если не подтолкнуть его, чтобы он покатился. Поэтому Исаак Ньютон внес некоторые уточнения в высказывание Галилея: «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».

Таким образом, изменение скорости тела (величины или направления) происходит в результате воздействия других тел на него. Если же всякое воздействие отсутствует, то тело будет стремиться сохранить свою скорость неизменной. Именно это явление называется инерцией. То есть, инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. Теперь, можно ответить на вопросы, почему, когда человек споткнулся, он падает вперед, а если поскользнулся – то назад.

С помощью инерции можно объяснить и другие явления: например, при экстренном торможении, колёса автомобиля практически заблокированы, но он все равно продолжает двигаться, оставляя на асфальте след от шин.

Дело в том, что даже после нажатия на тормоза, автомобиль стремится двигаться со своей прежней скоростью и только трение между дорожным покрытием и шинами, в конце концов, останавливают его. О сильном трении свидетельствуют следы шин на асфальте.

Если взять две одинаковые машины, и одну из них нагрузить, то даже при одинаковом воздействии двигателя на обе машины, груженая машина будет разгоняться и тормозить медленнее, чем не груженная. Такое свойство тел называется инертностью. То есть, инертность – это свойство тел, характеризующееся «отзывчивостью» тела на воздействие других тел. Груженая машина менее отзывчива на воздействие двигателя, то есть, она больше стремиться сохранить свою скорость, поэтому, мы можем сказать, что она более инертна.

Необходимо четко разделять два понятия: инерция и инертность. Инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. А инертность – это свойство тел, характеризующееся их «отзывчивостью» на воздействие других тел. Ещё раз обратите внимание, что инерция – это явление, а инертность – это свойство тел. Так что эти два понятия ни в коем случае нельзя путать.

Основные выводы:

– Изменение скорости тела (величины или направления) происходит в результате воздействия других тел на него. Чем больше такое воздействие, тем быстрее изменяется скорость тела.

– Инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.

– Инертность – это свойство тел, характеризующееся их «отзывчивостью» на воздействие других тел.

videouroki.net

Примеры инерции в физике

Определение и общие принципы инерции

Основная задача механики – это исследование движения тел относительно избранной системы отсчета и установка причин, которые определяют характер движения. Следует установить, в каких условиях тело перемещается по прямой линии, а в каких его траекторией является кривая, когда тело движется с постоянной скоростью, когда имеет ускорение.

Эксперимент устанавливает, что если тела взаимодействуют, то характер движения тел изменяется. Например, тело падает, при соприкосновении с Землей оно остановится или изменит направление своего движения на противоположное (подпрыгнет). Находящееся в покое, по отношению к Земле, тело самостоятельно никогда не станет перемещаться само, оно начнет движение только под действием другого тела.

Следует заметить, что вывод о том, что взаимодействие тел ведет к изменению их скорости перемещения. Так, Аристотель считал, что само движение возможно только во взаимодействии с другими телами. Причиной ошибки служило то, что Земля в то время считалась неподвижным центром Вселенной. Состояние покоя относительно Земли считалось естественным, а движение вынужденным состоянием, для которого необходимо воздействие внешних сил.

К концу XIV века проблема движения была актуализирована, так как развивалась артиллерия, и следовало объяснить законы движения снарядов. Кроме этого появилась гелиоцентрическая система Коперника, в которой центром Вселенной стало Солнце, а Земля – это рядовая планета, вращающаяся вокруг него. Возник вопрос: что толкает Землю и другие планеты, заставляя двигаться миллиарды лет? Требовало объяснения тот факт, что люди не чувствуют вращения Земли и оторвавшись от Земли человек опустится в ту же точку, откуда, например, подпрыгнул.

Первое верное, но неполное решение проблемы представил Галилей. Идея мысленного эксперимента с телом, на которое не воздействуют никакие тела, дала возможность ученому выдвинуть гипотезу инерциального движения тела. Галилей был прав, когда предположил, что по инерции тело может двигаться равномерно и прямолинейно, но ошибся, когда решил, что тело может двигаться равномерно по окружности.

Закон инерции

Закон инерции окончательно сформулировал Ньютон (первый закон Ньютона): Если на тело не действуют другие тела, то скорость его перемещения не изменяется по модулю и направлению (тело движется равномерно и прямолинейно или покоится).

Движение по инерции – это перемещение по кратчайшему пути, в свободном пространстве кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая. Если мы утверждаем, что тело находится в покое, то покой считать абсолютным нельзя. Это состояние тела только относительно отдельной системы отсчета, которая сама движется относительно других тел.

В результате существования инерции, подпрыгнув вверх в вагоне мы опустимся на тоже место. Стоя на полу вагона, перемещающегося с постоянной скоростью, мы обладаем такой же скоростью. Подпрыгнув вверх, мы сохраним горизонтальную скорость без изменения, так как в направлении горизонта на нас не действуют другие тела. Следовательно, за момент прыжка мы проходим по горизонтали такой же путь, как и вагон, и возвращаемся в туже точку, с которой мы совершили прыжок. Аналогично можно рассмотреть наше движение вместе с Землей.

По инерции перемещаются тела, которые бросили. Бросая камень, мы сообщаем ему некоторую скорость в момент броска. В том случае, если бы сопротивления воздуха и силы притяжения к Земле не было бы, то камень мог бы двигаться по инерции без изменения скорости по модулю и направлению бесконечно долго.

Если заставить тело скользить по поверхности, то чем более гладкая поверхность, тем медленнее уменьшает скорость тело. На гладком льду тело скользит долго, не изменяя скорость. Трение можно уменьшить до минимума (почти до нуля) если использовать воздушную подушку (струю воздуха, которая будет поддерживать тело над поверхностью, вдоль которой идет движение).

Подведем итоги. Инерцией называют явление, при котором скорость тела остается неизменной, если на него не действуют другие тела или их действие взаимно компенсируются. Inertia — от латинского бездеятельность, косность.

Явление инерции становится очевидным тогда, когда изменяется величина или направление скорости движения. Так, при уменьшении скорости движения автомобиля, особенно, если это происходит резко, водитель и пассажиры отклоняются вперед, продолжая движение. Если резко затормозить при езде на велосипеде, то можно перелететь через его руль вперед. Инерция – это свойство материи, все тела обладают свойством инерции.

Если любое тело вывести из состояния покоя, то после прекращения воздействия на него, оно будет двигаться по инерции. Явление инерции проявляется повсюду.

Примеры решения задач на инерцию

ru.solverbook.com