Таблица элементов Менделеева. Расчеты по структуре ядра |

Четыре способа присоединения нуклонов

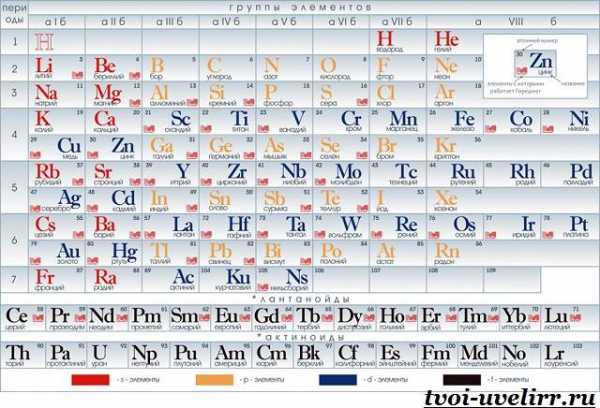

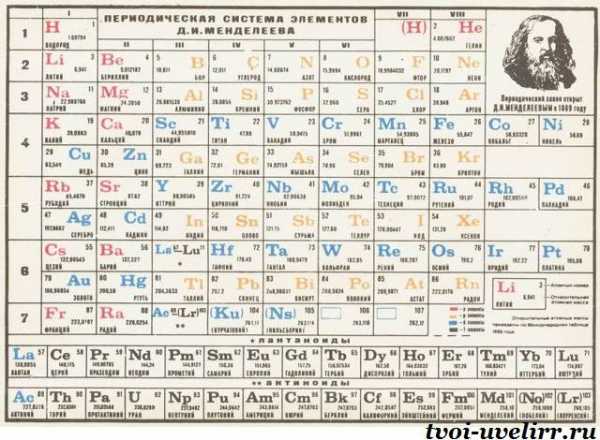

Механизмы присоединения нуклонов можно разбить на четыре типа, S, P, D и F. Эти типы присоединения отражает цветовой фон в представленном нами варианте таблицы Д.И. Менделеева.

Первый тип присоединения, это S схема, когда нуклоны присоединяются к ядру по вертикальной оси. Отображение присоединенных нуклонов этого типа, в межъядерном пространстве, ныне идентифицируется, как S электроны, хотя никаких S электронов в этой зоне нет, а есть только сферические области объемного пространственного заряда, которые обеспечивают молекулярное взаимодействие.

Второй тип присоединения – это P схема, когда нуклоны присоединяются к ядру в горизонтальной плоскости. Отображение этих нуклонов в межъядерном пространстве идентифицировано, как P электроны, хотя это тоже, всего лишь области пространственного заряда, генерируемые ядром в межъядерном пространстве.

Поскольку при присоединении каждого последующего нуклона образуется изотоп или предшествующего или последующего элемента, то точное расположение нуклонов по типу S, P, D и F связи можно показать только при помощи Таблицы известных изотопов (нуклидов), вариантом которой (из Википедии) мы воспользовались.

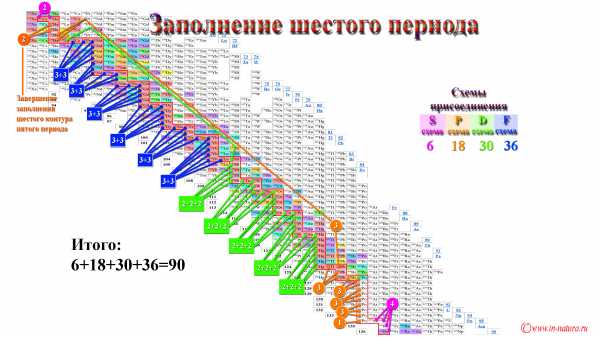

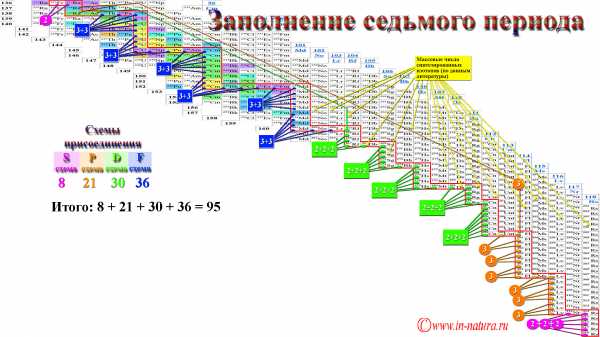

Эту таблицу мы разбили на периоды (см. Таблицы заполнения периодов), а в каждом периоде указали, по какой схеме присоединяется каждый нуклон. Поскольку в соответствии с микроквантовой теорией каждый нуклон может присоединиться к ядру только в строго определенном месте, то количество и схемы присоединения нуклонов в каждом периоде отличаются, но во всех периодах таблицы Д.И. Менделеева законы присоединения нуклонов исполняются ЕДИНООБРАЗНО для всех нуклонов без исключения.

Честно говоря, мы сами поражены, насколько точно работает Вселенский Конструктор, который обеспечивает присоединение каждого последующего нуклона только на свое, единственно правильное место, а если нуклон встал неправильно, то Конструктор обеспечивает распад атома, и из его запчастей собирает новый атом. В своих фильмах мы показали только главные законы работы Вселенского Конструктора, но в его работе столько нюансов, что, чтобы разобраться в них, потребуются усилия многих поколений ученых.

Заполнение второго периода таблицы химических элементов

Заполнение третьего периода таблицы химических элементов

Заполнение четвертого периода таблицы химических элементов

Заполнение пятого периода таблицы химических элементов

Заполнение шестого периода таблицы химических элементов

Заполнение седьмого периода таблицы химических элементов

Для распространения новых знаний поделитесь ссылкой на этот сайт, нажмите на кнопки любых соцсетей:

Таблица Менделеева. История и суть таблицы Менделеева

Он опирался на труды Роберта Бойле и Антуана Лавузье. Первый ученый ратовал за поиск неразложимых химических элементов. 15 из таковых Бойле перечислил еще в 1668-ом году.

Лавузье прибавил к ним еще 13, но спустя век. Поиски растянулись, поскольку не было стройной теории связи между элементами. Наконец, в «игру» вступил Дмитрий Менделеев. Он решил, что есть связь между атомной массой веществ и их местом в системе.

Эта теория позволила ученому открыть десятки элементов, не обнаруживая их на практике, а природе. Это было возложено на плечи потомков. Но, сейчас не о них. Посвятим статью великому русскому ученому и его таблице.

История создания таблицы Менделеева

Таблица Менделеева началась с книги «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Труд выпущен в 1870-ых. Тогда же русский ученый выступил перед химическим обществом страны и разослал первый вариант таблицы коллегам из-за рубежа.

До Менделеева разными учеными были открыты 63 элемента. Наш соотечественник начал со сравнения их свойств. В первую очередь, работал с калием и хлором. Потом, взялся за группу металлов щелочной группы.

Химик обзавелся специальным столом и карточками элементов, чтобы раскладывать их, как пасьянс, ища нужные совпадения и комбинации. В итоге, пришло прозрение: — свойства компонентов зависят от массы их атомов. Так, элементы таблицы Менделеева выстроились в ряды.

Находкой маэстро химии стало решение оставить в этих рядах пустоты. Периодичность перепада между атомными массами заставила ученого предположить, что человечеству известны еще не все элементы. Промежутки в весе между некоторыми «соседями» были слишком велики.

Поэтому, периодическая таблица Менделеева стала похожа на шахматное поле, с обилием «белых» клеток. Время показало, что они, действительно, ждали своих «постояльцев». Ими, к примеру, стали инертные газы. Гелий, неон, аргон, криптон, радиоакт и ксенон открыты лишь в 30-ых годах 20-го века.

Теперь о мифах. Распространено мнение, что химическая таблица Менделеева явилась ему во сне. Это происки университетских педагогов, точнее, одного из них – Александра Иностранцева. Это русский геолог, читавший лекции в Петербургском университете горного дела.

Иностранцев был знаком с Менделеевым, бывал у него в гостях. Однажды, изможденный поисками Дмитрий заснул прямо при Александе. Тот дождался, пока химик проснется и увидел, как Менделеев хватается за листок и записывает окончательный вариант таблицы.

По сути, ученый просто не успел сделать это до того, как его захватил Морфей. Однако, Иностранцеву хотелось позабавить своих студентов. На основе виденного геолог придумал байку, которую благодарные слушатели быстро распространили в массы.

Особенности таблицы Менделеева

С момента первой версии 1969-го года порядковая таблица Менделеева не раз дорабатывалась. Так, с открытием в 1930-ых благородных газов удалось вывести новую зависимость элементов, — от их порядковых номеров, а не массы, как заявлял автор системы.

Понятие «атомный вес» заменили на «атомный номер». Удалось изучить число протонов в ядрах атомов. Эта цифра и есть порядковый номер элемента.

Ученые 20-го века изучили и электронное строение атомов. Оно тоже влияет на периодичность элементов и отражено в поздних редакциях таблицы Менделеева. Фото списка демонстрирует, что вещества в нем расставлены по мере роста атомного веса.

Первооснову менять не стали. Масса увеличивается слева направо. При этом, таблица не едина, а поделена на 7 периоды. Отсюда и название списка. Период – горизонтальный ряд. Его начало – типичные металлы, конец – элементы с неметаллическими свойствами. Убывание постепенное.

Есть большие и малые периоды. Первые находятся в начале таблицы, их 3. Открывает список период из 2-х элементов. Следом идут две колонки, в которых по 8 наименований. Оставшиеся 4 периода большие. Наиболее протяжен 6-ой, в нем 32 элемента. В 4-ом и 5-ом их по 18, а в 7-ом – 24.

Можно сосчитать, сколько элементов в таблице Менделеева. Всего 112 наименований. Именно наименований. Клеток же 118, а есть вариации списка и со 126-ю полями. Все еще остаются пустые клетки для неоткрытых элементов, не имеющих имен.

Не все периоды умещаются в одну строку. Большие периоды состоят из 2-х рядов. Количество металлов в них перевешивает. Поэтому, им полностью посвящены нижние строки. Постепенное убывание от металлов к инертным веществам соблюдается в верхних рядах.

Картинки таблицы Менделеева поделены и вертикально. Это группы в таблице Менделеева, их 8. Вертикально скомпонованы элементы, схожие по химическим свойствам. Они поделены на главную и побочную подгруппы. Последние начинаются только с 4-го периода. В главные подгруппы входят и элементы малых периодов.

Суть таблицы Менделеева

Названия элементов в таблице Менделеева – это 112 позиций. Суть их компоновки в единый список – систематизация первоэлементов. Над этим начали биться еще в античные времена.

Одним из первых понять, из чего составлено все сущее попытался Аристотель. Он взял за основу свойства веществ – холод и тепло. Эмпидокл выделил 4-ре первоосновы по стихиям: воду, землю, огонь и воздух.

Металлы в таблице Менделеева, как и другие элементы, — те самые первоосновы, но с современной точки зрения. Российскому химику удалось открыть большинство составляющих нашего мира и предположить существование еще неизвестных первоэлементов.

Получается, что произношение таблицы Менделеева – озвучивание некой модели нашей реальности, раскладывание ее на составляющие. Однако, выучить их не так-то просто. Попробуем облегчить задачу, описав пару эффективных методов.

Как выучить таблицу Менделеева

Начнем с современного метода. Компьютерщиками разработан ряд флеш-игр, помогающих запомнить список Менделеева. Участникам проекта предлагают находить элементы по разным опциям, например, названию, атомной массе, буквенному обозначению.

Игрок имеет право выбрать поле деятельности – лишь часть таблицы, или ее всю. В нашей воле, так же, исключить имена элементов, другие параметры. Это усложняет поиск. Для продвинутых предусмотрен и таймер, то есть тренировка ведется на скорость.

Игровые условия делают изучение номеров элементов в таблице Менднлеева не нудным, а занятным. Просыпается азарт, и систематизировать знания в голове становится проще. Те же, кто не приемлет компьютерных флеш-проектов, предлагают более традиционный способ заучивания списка.

Его делят на 8 групп, или 18 (в соответствии с редакцией 1989-го года). Для удобства запоминания, лучше создать несколько отдельных таблиц, а не работать по цельному варианту. Помогают и зрительные образы, подобранные к каждому из элементов. Опираться следует на собственные ассоциации.

Так, железо в мозгу может соотноситься, к примеру, с гвоздем, а ртуть – с градусником. Название элемента незнакомо? Пользуемся методом наводящих ассоциаций. Иридий, например, составим из начал слов «ириска» и «динамик».

Характеристика таблицы Менделеева не учиться в один присест. Рекомендованы занятия по 10-20 минут в день. Начинать рекомендована с запоминания лишь основных характеристик: названия элемента, его обозначения, атомной массы и порядкового номера.

Школьники предпочитают вешать таблицу Менделеева над рабочим столом, или на стене, на которую часто смотрят. Метод хорош для людей с преобладанием зрительной памяти. Данные из списка невольно запоминаются даже без зубрежки.

Это учитывают и педагоги. Как правило, они не заставляют заучивать список, разрешают смотреть в него даже на контрольных. Постоянное заглядывание в таблицу равнозначно эффекту распечатки на стене, или написанию шпаргалок до экзаменов.

Приступая к изучению, вспомним, что и Менделеев не сразу запомнил свой список. Однажды, когда ученого спросили, как он открыл таблицу, последовал ответ: — «Я над ней, может, 20 лет думал, а вы считаете: сидел и, вдруг, готово». Периодическая система – кропотливый труд, который не осилить в сжатые сроки.

Наука не терпит спешки, ведь она приводит к заблуждениям и досадным ошибкам. Так, одновременно с Менделеевым таблицу составил и Лотар Мейер. Однако, немец немного недоработал список и не был убедителен при доказательстве своей точки зрения. Поэтому, общественность признала труд русского ученого, а не его коллеги-химика из Германии.

tvoi-uvelirr.ru

Таблица Менделеева | Химическое вики

Табли́ца Менделе́ева – классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы). Всего предложено несколько сотен вариантов изображения периодической системы (

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |

| 1 | H | He | ||||||||||||||||

| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||

| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Ci | Ar | ||||||||||

| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |

| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |

| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Ti | Pb | Bi | Po | At | Rn |

| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Rg | Cn | Nh | Fl | Ms | Lv | Ts | Og | |

| 8 | Uue | Ubn | ** | |||||||||||||||

Латаноиды* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||

Актаноиды** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Mb | No | Lr | |||

| Суперактиноиды*** | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh |

ru.himia.wikia.com

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Таблица Менделеева.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

tehtab.ru

Периодический закон Менделеева и периодическая система химических элементов

Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система химических элементов имеет большое значение в развитии химии. Окунемся в 1871 год, когда профессор химии Д.И. Менделеев, методом многочисленных проб и ошибок, пришел к выводу, что «… свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». Периодичность изменения свойств элементов возникает вследствие периодического повторения электронной конфигурации внешнего электронного слоя с увеличением заряда ядра.

Современная формулировка периодического закона такова:

«свойства химических элементов (т.е. свойства и форма образуемых ими соединений) находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов химических элементов».

Преподавая химию, Менделеев понимал, что запоминание индивидуальных свойств каждого элемента, вызывает у студентов трудности. Он стал искать пути создания системного метода, чтобы облегчить запоминание свойств элементов. В результате появилась естественная таблица, позже она стала называться периодической.

Наша современная таблица очень похожа на менделеевскую. Рассмотрим ее подробнее.

Таблица Менделеева

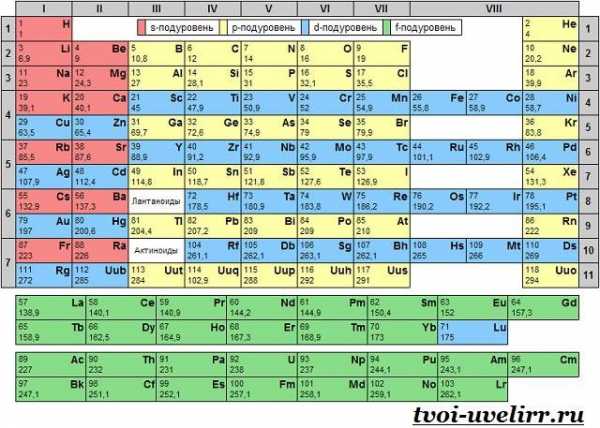

Периодическая таблица Менделеева состоит из 8 групп и 7 периодов.

Вертикальные столбцы таблицы называют группами. Элементы, внутри каждой группы, обладают сходными химическими и физическими свойствами. Это объясняется тем, что элементы одной группы имеют сходные электронные конфигурации внешнего слоя, число электронов на котором равно номеру группы. При этом группа разделяется на главные и побочные подгруппы.

В Главные подгруппы входят элементы, у которых валентные электроны располагаются на внешних ns- и np- подуровнях. В Побочные подгруппы входят элементы, у которых валентные электроны располагаются на внешнем ns- подуровне и внутреннем (n — 1) d- подуровне (или (n — 2) f- подуровне).

Все элементы в периодической таблице, в зависимости от того, на каком подуровне (s-, p-, d- или f-) находятся валентные электроны классифицируются на: s- элементы (элементы главной подгруппы I и II групп), p- элементы (элементы главных подгрупп III — VII групп), d- элементы (элементы побочных подгрупп), f- элементы (лантаноиды, актиноиды).

Высшая валентность элемента (за исключением O, F, элементов подгруппы меди и восьмой группы) равна номеру группы, в которой он находится.

Для элементов главных и побочных подгрупп одинаковыми являются формулы высших оксидов (и их гидратов). В главных подгруппах состав водородных соединений являются одинаковыми, для элементов, находящихся в этой группе. Твердые гидриды образуют элементы главных подгрупп I — III групп, а IV — VII групп образуют а газообразные водородные соединения. Водородные соединения типа ЭН4 – нейтральнее соединения, ЭН3 – основания, Н2Э и НЭ — кислоты.

Горизонтальные ряды таблицы называют периодами. Элементы в периодах отличаются между собой, но общее у них то, что последние электроны находятся на одном энергетическом уровне (главное квантовое число n — одинаково).

Первый период отличается от других тем, что там находятся всего 2 элемента: водород H и гелий He.

Во втором периоде находятся 8 элементов (Li — Ne). Литий Li – щелочной металл начинает период, а замыкает его благородный газ неон Ne.

В третьем периоде, также как и во втором находятся 8 элементов (Na — Ar). Начинает период щелочной металл натрий Na, а замыкает его благородный газ аргон Ar.

В четвёртом периоде находятся 18 элементов (K — Kr) – Менделеев его обозначил как первый большой период. Начинается он также с щелочного металла Калий, а заканчивается инертным газом криптон Kr. В состав больших периодов входят переходные элементы (Sc — Zn) — d-элементы.

В пятом периоде, аналогично четвертому находятся 18 элементов (Rb — Xe) и структура его сходна с четвёртым. Начинается он также с щелочного металла рубидий Rb, а заканчивается инертным газом ксенон Xe. В состав больших периодов входят переходные элементы (Y — Cd) — d-элементы.

Шестой период состоит из 32 элементов (Cs — Rn). Кроме 10 d-элементов (La, Hf — Hg) в нем находится ряд из 14 f-элементов(лантаноиды)- Ce — Lu

Седьмой период не закончен. Он начинается с Франций Fr, можно предположить, что он будет содержать, также как и шестой период, 32 элемента, которые уже найдены (до элемента с Z = 118).

Интерактивная таблица Менделеева

Если посмотреть на периодическую таблицу Менделеева и провести воображаемую черту, начинающуюся у бора и заканчивающуюся между полонием и астатом, то все металлы будут находиться слева от черты, а неметаллы – справа. Элементы, непосредственно прилегающие к этой линии будут обладать свойствами как металлов, так и неметаллов. Их называют металлоидами или полуметаллами. Это бор, кремний, германий, мышьяк, сурьма, теллур и полоний.

Периодический закон

Менделеев дал следующую формулировку Периодического закона: «свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

Существует четыре основных периодических закономерности:

Правило октета утверждает, что все элементы стремятся приобрести или потерять электрон, чтобы иметь восьмиэлектронную конфигурацию ближайшего благородного газа. Т.к. внешние s- и p-орбитали благородных газов полностью заполнены, то они являются самыми стабильными элементами.

Энергия ионизации – это количество энергии, необходимое для отрыва электрона от атома. Согласно правилу октета, при движении по периодической таблице слева направо для отрыва электрона требуется больше энергии. Поэтому элементы с левой стороны таблицы стремятся потерять электрон, а с правой стороны – его приобрести. Самая высокая энергия ионизации у инертных газов. Энергия ионизации уменьшается при движении вниз по группе, т.к. у электронов низких энергетических уровней есть способность отталкивать электроны с более высоких энергетических уровней. Это явление названо эффектом экранирования. Благодаря этому эффекту внешние электроны мене прочно связаны с ядром. Двигаясь по периоду энергия ионизации плавно увеличивается слева направо.

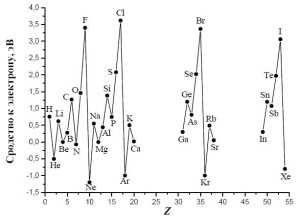

Сродство к электрону – изменение энергии при приобретении дополнительного электрона атомом вещества в газообразном состоянии. При движении по группе вниз сродство к электрону становится менее отрицательным вследствие эффекта экранирования.

Зависимость сродства к электрону от заряда ядра

Зависимость сродства к электрону от заряда ядраЭлектроотрицательность — мера того, насколько сильно атом стремится притягивать к себе электроны связанного с ним другого атома. Электроотрицательность увеличивается при движении в периодической таблице слева направо и снизу вверх. При этом надо помнить, что благородные газы не имеют электроотрицательности. Таким образом, самый электроотрицательный элемент – фтор.

зависимость электроотрицательности от заряда ядраНа основании этих понятий, рассмотрим как меняются свойства атомов и их соединений в таблице Менделеева.

Итак, в периодической зависимости находятся такие свойства атома, которые связанны с его электронной конфигурацией: атомный радиус, энергия ионизации, электроотрицательность.

Рассмотрим изменение свойств атомов и их соединений в зависимости от положения в периодической системе химических элементов.

Неметалличность атома увеличивается при движении в периодической таблице слева направо и снизу вверх. В связи с этим основные свойства оксидов уменьшаются, а кислотные свойства увеличиваются в том же порядке — при движении слева направо и снизу вверх. При этом кислотные свойства оксидов тем сильнее, чем больше степень окисления образующего его элемента

По периоду слева направо основные свойства гидроксидов ослабевают,по главным подгруппам сверху вниз сила оснований увеличивается. При этом, если металл может образовать несколько гидроксидов, то с увеличением степени окисления металла, основные свойства гидроксидов ослабевают.

По периоду слева направо увеличивается сила кислородосодержащих кислот. При движении сверху вниз в пределах одной группы сила кислородосодержащих кислот уменьшается. При этом сила кислоты увеличивается с увеличением степени окисления образующего кислоту элемента.

По периоду слева направо увеличивается сила бескислородных кислот. При движении сверху вниз в пределах одной группы сила бескислородных кислот увеличивается.

zadachi-po-khimii.ru

Сурьма – 51 элемент таблицы Менделеева

Сурьма (лат. Stibium; обозначается символом Sb) — элемент главной подгруппы пятой группы пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, атомный номер 51.

Атомная масса – 121,76Плотность, кг/м³ – 6620

Температура плавления, °С – 630,5

Теплоемкость, кДж/(кг·°С) – 0,205

Электроотрицательность – 1,9

Ковалентный радиус, Å – 1,40

1-й ионизац. потенциал, эв – 8,64

Наряду с золотом, ртутью, медью и шестью другими элементами, сурьма считается доисторической. Имя ее первооткрывателя не дошло до нас. Известно только, что, например, в Вавилоне еще за 3 тыс. лет до н.э. из нее делали сосуды. Латинское название элемента «stibium» встречается в сочинениях Плиния Старшего. Однако греческое «στιβι», от которого происходит это название, относилось первоначально не к самой сурьме, а к ее самому распространенному минералу – сурьмяному блеску.

В странах древней Европы знали только этот минерал. В середине века из него научились выплавлять «королек сурьмы», который считали полуметаллом. Крупнейший металлург средневековья Агрикола (1494…1555) писал: «Если путем сплавления определенная порция сурьмы прибавляется к свинцу, получается типографский сплав, из которого изготовляется шрифт, применяемый теми, кто печатает книги». Таким образом, одному из главных нынешних применений элемента №51 много веков.

В странах древней Европы знали только этот минерал. В середине века из него научились выплавлять «королек сурьмы», который считали полуметаллом. Крупнейший металлург средневековья Агрикола (1494…1555) писал: «Если путем сплавления определенная порция сурьмы прибавляется к свинцу, получается типографский сплав, из которого изготовляется шрифт, применяемый теми, кто печатает книги». Таким образом, одному из главных нынешних применений элемента №51 много веков.

Свойства и способы получения сурьмы, ее препаратов и сплавов впервые в Европе подробно описаны в известной книге «Триумфальная колесница антимония», вышедшей в 1604 г. Ее автором на протяжении многих лет считался алхимик монах-бенедиктинец Василий Валентин, живший якобы в начале XV в. Однако еще в прошлом веке было установлено, что среди монахов ордена бенедиктинцев такого никогда не бывало. Ученые пришли к выводу, что «Василий Валентин» – это псевдоним неизвестного ученого, написавшего свой трактат не раньше середины XVI в. Название «антимоний», данное им природной сернистой сурьме, немецкий историк Липман производит от греческого ανεμον – «цветок» (по виду сростков игольчатых кристаллов сурьмяного блеска, похожих на цветы семейства сложноцветковых).

Название «антимоний» и у нас и за рубежом долгое время относилось только к этому минералу. А металлическую сурьму в то время называли корольком сурьмы – regulus antimoni. В 1789 г. Лавуазье включил сурьму в список простых веществ и дал ей название antimonie, оно и сейчас остается французским названием элемента №51. Близки к нему английское и немецкое названия – antimony, Antimon.

tablica-mendeleeva.ru

Диспрозий – 66 элемент таблицы Менделеева

Диспрозий – один из самых распространенных элементов иттриевой подгруппы. В земной коре его в 4,5 раза больше, чем вольфрама. Выглядит он так же, как и остальные члены редкоземельного семейства, проявляет валентность 3+, окраска окиси и солей – светло-желтая, обычно с зеленоватым, реже с оранжеватым оттенком.

Название этого элемента происходит от греческого δυσπροσιτος, что означает «труднодоступный». Название элемента №66 отразило трудности, с которыми пришлось столкнуться его первооткрывателю. Окисел этого элемента – землю диспрозию – открыл Лекок де Буабодран спектроскопически, а затем выделил ее из окиси иттрия. Произошло это в 1886 г., а через 20 лет Урбен получил диспрозий в относительно чистом виде.

Однако более или менее точно определить основные физико-химические константы этого элемента удалось лишь после того, как А.Н. Даапе и Ф. Спендинг разработали двухстадийный способ получения элементарного диспрозия. Сначала окись диспрозия превращают во фторид, на который затем воздействуют металлическим кальцием при быстром нагревании до 1500°C. Таким способом получают серебристо-белый пластичный металл с плотностью 8,5 г/см3, который плавится при 1407°C. Сейчас в нашей стране получают кальциетермический диспрозий чистотой 99,76%.

Среди прочих лантаноидов диспрозий мало чем выделяется. Правда, ему, как и гадолинию, при определенных условиях свойствен ферромагнетизм, по только при низкой температуре.

Природный диспрозий состоит из семи стабильных изотопов с массовыми числами 156, 158, 160, 161, 162, 163 и 164. Самый тяжелый изотоп распространенное других (его доля в природной смеси 28,18%), а легчайший – самый редкий (0,0524%).

Радиоактивные изотопы диспрозия короткоживущи, за исключением диспрозия-159 (его период полураспада 134 дня). Получается он из диспрозия-158 под действием нейтронов. Используется и другой радиоактивный изотоп диспрозия – с массовым числом 165 – в качестве радиоактивного индикатора при химических исследованиях. Этот же изотоп, кстати, имеет самое большое сечение захвата тепловых нейтронов среди всех изотопов элемента №66 – 2600 барн.

Радиоактивные изотопы диспрозия короткоживущи, за исключением диспрозия-159 (его период полураспада 134 дня). Получается он из диспрозия-158 под действием нейтронов. Используется и другой радиоактивный изотоп диспрозия – с массовым числом 165 – в качестве радиоактивного индикатора при химических исследованиях. Этот же изотоп, кстати, имеет самое большое сечение захвата тепловых нейтронов среди всех изотопов элемента №66 – 2600 барн.

Для атомной энергетики диспрозий представляет ограниченный интерес, поскольку сечение захвата тепловых нейтронов у него достаточно велико (больше 1000 барн) по сравнению с бором или кадмием, но намного меньше, чем у некоторых других лантаноидов – гадолиния, самария… Правда, диспрозий более тугоплавок, чем они, и это в какой-то мере уравнивает шансы.

Практическое применение диспрозия, естественно, пока ограниченно. В небольших количествах диспрозий и некоторые его соединения входят в состав фосфоров, магнитных сплавов, специальных стекол. Специалисты считают, что в будущем этот элемент может быть использован в радиоэлектронике и химической промышленности (в качестве катализатора).

В литературе встречались сообщения о диспрозиевых добавках (вместе с эрбием и самарием) к сплавам на основе циркония. Такие сплавы намного лучше, чем чистый цирконий, поддаются обработке давлением. Сообщалось также о легировании цинка диспрозием. Но, видимо, дальше опытов дело пока не пошло.

А вот о «нежном» диспрозиевом лазере, излучающем волны длиной всего 2,36 мкм, известно, что его применяют в медицинской практике для лечения глаукомы и злокачественных заболеваний кожи.

Лампы с диспрозием дают свет, спектр которого наиболее близок к спектру солнечного света, и такие лампы тоже уже работают.

tablica-mendeleeva.ru